老年无卒中房颤病人的痴呆发病风险及其危险因素分析

刘震 徐小红

房颤(atrial fibrillation,AF)是老年人中最常见的一类心律失常。2014年美国心脏协会指南中指出[1],美国成人中有270万~360万AF病人。国内一项对我国AF患病率现状的流行病学调查[2]研究显示,近10年来中国AF患病率增加了近20倍。另外,世界范围内痴呆症的患病人数约为4000万,随着人口老龄化这一数字还会增加。从表面上看,两者似乎并无太大关联,但事实上2种疾病之间有许多共同的危险因素,如年龄、高血压、心功能不全等[3-4]。既往业内多认为AF对痴呆的影响是通过增加卒中的发病风险进而增加痴呆发生率的。但是越来越多的证据表明,对于无脑卒中的AF病人,其远期痴呆发病率仍然较高[5-6]。目前关于无卒中AF病人痴呆发病风险的研究较少,且痴呆发病的病理生理机制尚不清晰,为了深入研究AF是否能够独立导致痴呆的发生,笔者团队进行了一项前瞻性研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2014年7月至2017年2月我院收治的113例无卒中AF病人,其中男71例,女42例,年龄60~89岁。纳入标准:(1)符合《心房颤动诊断与药物治疗中国专家共识》[7]中关于AF的诊断标准;(2)入组时无脑卒中病史;(3)能够坚持随访;(4)病人知情同意。排除标准:(1)瓣膜性心脏病病人;(2)入组前有缺血性脑卒中或短暂性脑缺血的病人;(3)入组前患有痴呆、PD、AD等认知障碍疾病者;(4)严重贫血、肝肾功能衰竭、恶性肿瘤、意识不清或有精神疾病史者;(5)失聪、失语、失明等无法进行有效交流者;(6)有脑发育障碍、精神发育迟滞、药物滥用及中枢神经系统感染性疾病史等病人。本研究为前瞻性研究,已经获得医院伦理委员会批准,符合《赫尔辛基宣言》。

1.2 方法

1.2.1 AF治疗方法:AF的治疗严格按照《老年人心房颤动诊治中国专家建议(2011)》[8]和《心房颤动抗凝治疗中国专家共识》[9]进行,国际标准化比值(international normalized ratio,INR)控制在2.0~3.0之间。

1.2.2 痴呆的诊断及随访:痴呆的诊断标准按照《2018中国痴呆与认知障碍诊治指南》[10]中的诊断标准进行确认,由2名神经内科主治医师以上职称的医生进行评估确定病人是否为痴呆。随访截止时间为2019年8月。随访方式为门诊、上门随访。

1.3 资料收集 收集所有病人的性别、年龄、文化程度、BMI、吸烟史、饮酒史、基础疾病(高血压、高脂血症、DM、CHD、肾功能不全、COPD)、心力衰竭(本研究仅纳入入组时NYHA Ⅰ~Ⅱ级的病人)等一般资料;另收集AF类型、抗凝治疗情况、抗PLT用药情况、控制心率用药情况等。

2 结果

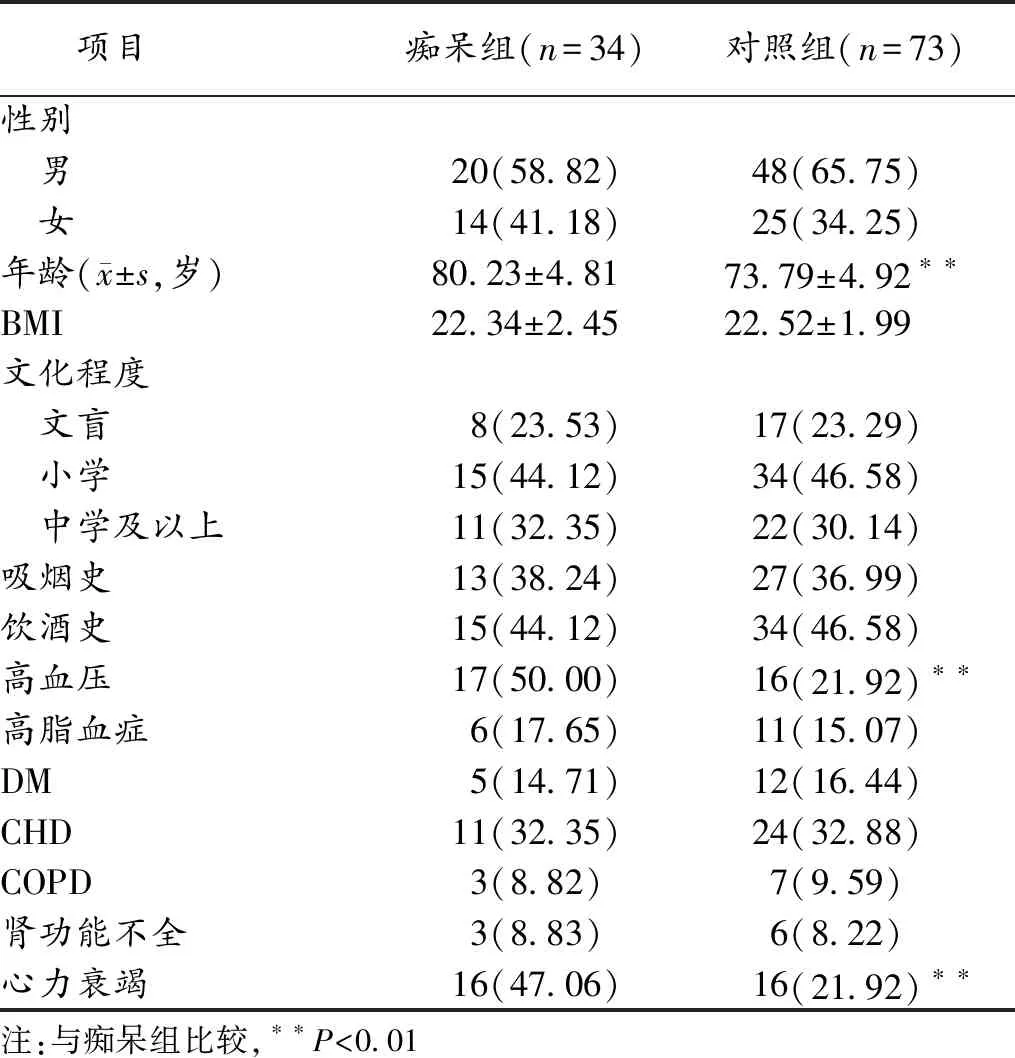

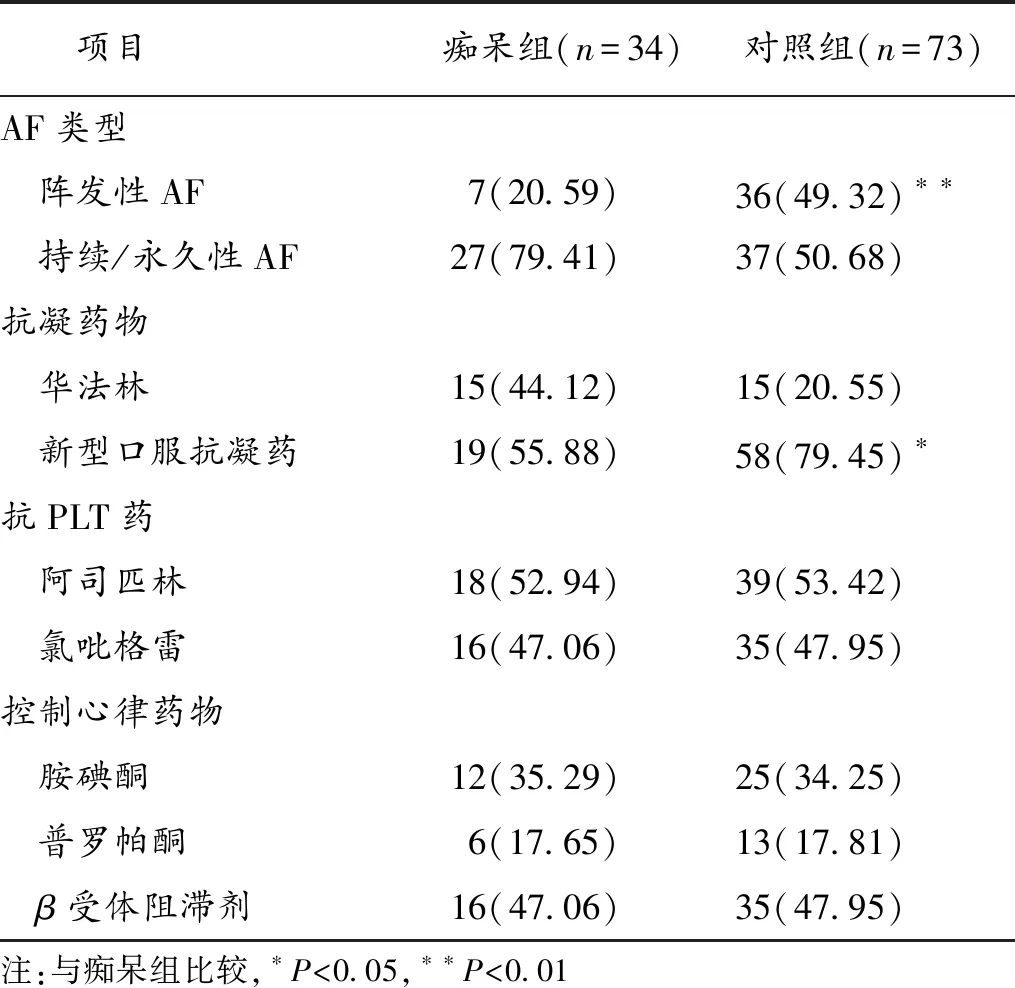

2.1 随访情况及临床资料比较 113例病人的中位随访时间为41(25~61)个月,6例病人因户口迁移、异地就诊及电话更换等原因失访,最终107例AF病人中发生痴呆者34例,发生率为31.77%。依据是否发生痴呆分为痴呆组和对照组。痴呆组持续/永久性AF比例、年龄、高血压、心力衰竭比例高于对照组,应用新型口服抗凝药比例低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1,2。

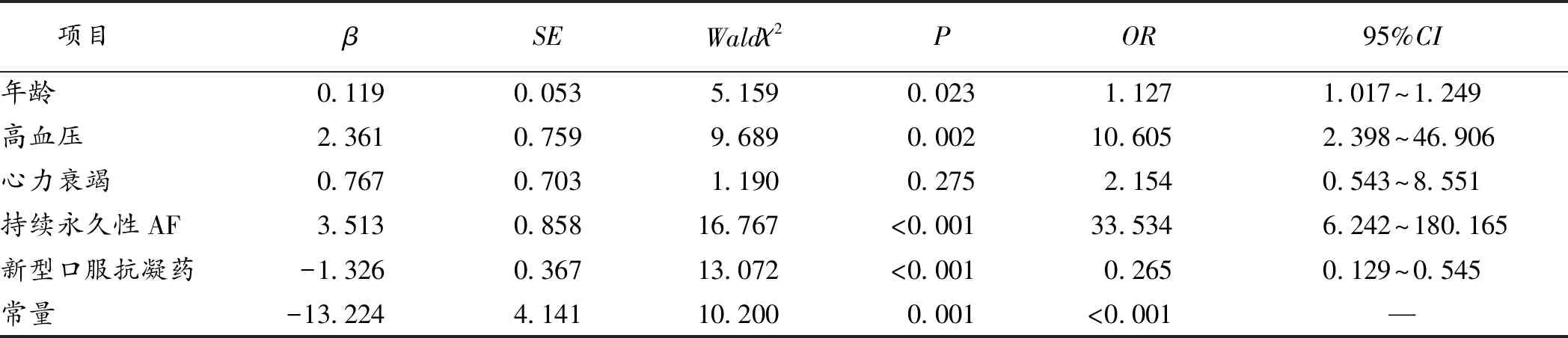

2.2 影响痴呆的多因素分析 将表1,2中有统计学意义的因素作为自变量,以是否发生痴呆作为因变量,进行多因素Logistic回归分析,结果显示,持续/永久性AF(OR=33.534)、年龄(OR=1.127)、高血压(OR=10.605)是痴呆发生的独立危险因素(P<0.05),应用新型口服抗凝药(OR=0.265)是痴呆发生的保护性因素(P<0.05),见表3。

表1 2组病人临床一般资料比较(n,%)

表2 2组AF类型及用药情况(n,%)

表3 影响痴呆的多因素Logistic回归分析

3 讨论

关于AF能增加脑卒中、心力衰竭和死亡的风险,业内早已公认,而脑卒中能够增加痴呆的风险也逐渐被人们所认知。AF和认知功能障碍之间存在许多共同的危险因素,如高血压、年龄、心功能不全等[11]。但是最近有研究发现,AF也可能独立影响认知功能障碍乃至痴呆的发生[12]。关于AF与痴呆之间是否存在直接的关联,尚需要进一步的论证,特别是对于无卒中的病人,单纯的AF是否能够增加痴呆发生的风险逐渐成为该领域研究的热点问题。

本研究前瞻性随访了我院收治的107例无卒中史的AF病人,其痴呆发生率高达31.77%。进一步分析发生痴呆和未发生痴呆病人的临床资料后发现,发生痴呆的病人年龄普遍较高,且高血压、心力衰竭比例明显增加,而且持续/永久性AF的比例增加,进一步证实了业内的猜想和研究结果[13]。另外需要注意的是,在AF的治疗方式上,应用新型口服抗凝药的痴呆病人比例较低,这值得业内同行注意。为了进一步研究不同AF类型对痴呆发生的影响,笔者对其进行加入了混杂因素后的多元Logistic回归分析,结果显示持续/永久性AF、年龄、高血压是痴呆发生的独立危险因素,而应用新型口服抗凝药是痴呆发生的保护性因素。年龄和高血压是AF和痴呆共同的危险因素,已是被广泛认可的观点,本研究重点分析AF和新型口服抗凝药对痴呆发生风险的影响。(1)AF的无序除极导致了心房的无效收缩,使得左室充盈减少,最终导致心输出量降低及脑灌注不足,特别是老年病人多存在自主调节功能受损,当大脑血流灌注不足时会导致神经元能源供给和ATP产生减少,导致认知功能下降[14],这种情况在持续/永久性AF中表现最明显。(2)研究发现,大脑白质高信号、腔隙性脑梗死和内侧额叶萎缩在心指数降低的病人中最明显[15]。在细胞水平上,慢性的脑灌注减少会导致局部酸中毒,激活脑组织中的氧化应激系统,导致tau蛋白调节异常,最终使得tau蛋白高度磷酸化。另外,慢性脑灌注减少也能够增加β-淀粉样蛋白沉积、血脑屏障功能失调,而β-淀粉样蛋白的清除减少,是目前公认的痴呆的主要病因学机制[16]。(3)为了预防脑血管病的发生,AF病人通常会被给予抗凝治疗,目前应用最为广泛的是华法林,但是使用华法林抗凝治疗对预防痴呆方面存在剂量不同的问题,过多和过少的剂量反而会增加痴呆的发病风险。有研究发现,新型的口服抗凝药(达比加群酯、利伐沙班、阿哌沙班)对非瓣膜性AF病人心房节律的控制、改善认知功能障碍存在积极影响[17],但是这一结论仍需要大型综合性研究去证实。

综上所述,对于无卒中的AF病人应高度警惕痴呆的发生,特别是持续/永久性AF,而新型的口服抗凝药能够有效降低痴呆发生风险。但是受样本量限制,该结论尚需要进一步论证。