格里塞—菲尼斯自然法学说的哲学预设

——一个批判性的考察

吴 彦

(同济大学 法学院,上海 200092)

一、 引 言

西美尔(Georg Simmel)曾在他的《货币哲学》引言一开头说:任何一个研究领域都有其固有的“边界”(boundary),一旦反思过程进入到这个边界就会变得模糊,由此也便开始进入到一种具有哲学性质的探索之中。(1)Georg Simmel, The Philosophy of Money (Routledge, 2011) 53.而他所谓的“边界”就是任何一套学说或一种研究其本身所预设的一些“存而不论”的东西或其所预设的一些前提(presupposition)。这些前提往往不为他们所经常提及,但却时时发挥着论证上的作用。就整个格里塞—菲尼斯新自然法学派来讲,其学说的着力点并不在于思想史、形而上学、认识论乃至哲学人类学领域中的一些话题,他们也没有广泛且深入地参与到这些领域的论争中去;(2)尽管如此,他们还是撰写了不少这方面的著述,尤其是格里塞本人,因为他的哲学背景以及他的整个道德神学的理论建构规划,使之必须要对与之相关的形而上学和认识论问题作出处理。其中,最主要的著作有:《超越新的一神论》(Beyond the New Theism: A Philosophy of Religion, Notre Dame: University of Notre Dame Press)、《自由选择》(Free Choice: A Self-Referential Argument, Joseph M. Boyle, Jr. and Olaf Tollefsen, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1976)、“走向一种元哲学”(“Toward a Metaphilosophy,” Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 37 (1963): 47-70.)、“一种未来形而上学概要”(“Sketch of a Future Metaphysics,” New Scholasticism 38 (1964): 310-40.)。相反,他们的学说以及他们所撰述的大量文献都致力于建构一套更有说服力且更能应对现代性挑战的、立足于托马斯主义传统的实践哲学(道德哲学、政治哲学和法哲学),所以他们只是在与这种实践哲学相关的一些问题上才进入到形而上学乃至哲学人类学的讨论中去。(3)恰如他们在《实践原则、道德真理与最终目的》一文中讲的那样:“作为一套有关某些人类行动原则的理论,我们在此必然要预设诸多形而上学的和哲学人类学的观点——例如,(1)人类理智无法化约为各种物质实在;(2)行动与制作相互之间的不可化约性;(3)人类个体及其行动是由一种没有起因的原因引起的。我们在别的地方已捍卫了诸多诸如此类的预设”(《实践原则、道德真理与最终目的》第1节第1部分)。在此我们可以看到,第二项预设便是本文所讲的“人类知识谱系”的预设,第一和第三项预设就是本文所讲的“人的形象”的预设。参见Germain Grisez, Joseph Boyle and John Finnis, “Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,” American Journal of Jurisprudence 32 (1987): 100.因此,若要更好地理解新自然法理论所勾勒的人类实践秩序(道德秩序、政治秩序以及法律秩序),我想对于他们所预设的那些前提性观念作一个预备性的梳理和检讨或许是有助益的,同时也有利于我们更好地理解他们的立场和思考框架。他们所预设的那些哲学前提或基本观念大致可以被归为以下两类:一类涉及他们所谓的形而上学和哲学人类学的话题,其核心的关注点在于人类知识类型和人的本性;另一类则涉及思想史的问题,其核心涉及自然法理论的历史以及与之相对应的有关自然法之基础的全新理解,亦即一种不同于历史上诸派自然法学说的全新理解。前者使其摆脱了诸多额外的论证负担,从而可以直接进入到有关实践哲学的建构之中;而后者则通过与其他自然法学说拉开距离,摆脱了自然法学说本身所担负的诸多历史包袱。对此,我将从以下四点分别予以考察:

1. 人类知识谱系。任何一种成体系的学说都旨在为人类认知活动的成果提供一个整全性的解释(comprehensive interpretation),从而确定每一部分的知识在整个知识体系中的位置,以及它们相互之间的关系。这在另一方面也旨在说明它所建构的那些具体知识的性质。新自然法理论的理论旨趣并不在于建构一个完整的类似于他们以之为其理论来源的亚里士多德—阿奎那式的知识体系。相反,他们的主要兴趣在于实践哲学,或者说在于道德哲学、政治哲学和法律哲学,并试图在这方面给出一个新的理解。在形而上学、自然哲学、逻辑学等理论哲学上,新自然法理论家几乎很少直接涉及,更没有像当代某些自称是继承了阿奎那学说之衣钵的人(诸如Jacques Maritain)那样提出一整套囊括整个理论哲学和实践哲学的体系。当然,这并不表明他们在这些学科问题上没有立场或没有一套成熟的理论,更不能表明他们不持有一种有关知识体系的整体观念。相反,正是这种整体观念规定着他们对于他们所探讨的问题(实践哲学问题)的性质的理解。

2. 人的形象(image)。任何一种自然法学说都会预设某种有关人类个体(human persons)以及人类社会(human society)的观念。格劳秀斯(Grotius)的自然法理论以人的“社会性”为前提,霍布斯的自然法理论则以人的“个体性”为前提,而普芬道夫和康德的学说则旨在回应格劳秀斯和霍布斯的这一对立,并进而试图用“非社会的社会性”(unsociable sociability)观念来对之作出调和。(4)有关普芬道夫的非社会的社会性观念的论述,可参见Craig L. Carr, “Editor’s Introduction,” The Political Writings of Samuel Pufendorf, Oxford University Press, 1994, pp.3-21; 有关康德的“非社会的社会性观念”的阐述,可参见收录在《康德的世界公民主义的普遍历史观念》一书中的两篇分别由施奈文德(J.B. Schneewind)和伍德(Allen Wood)撰写的论文。这是目前少见的两篇讨论康德的非社会的社会性观念的论文。就此而言,就整个康德学界来讲,对于这个问题重要性的认识在某种意义上是被严重忽视的:J.B. Schneewind, “Good out of Evil: Kant and the Idea of Unsocial Sociability,” Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide, eds. Amelie Oksenberg Rorty and James Schmidt (Cambridge University Press, 2009) 94-111, Allen Wood, “Kant’s Fourth Proposition: the Unsociable Sociability,” Kant’s Idea for a Universal History with a Cosmopolitan Aim: A Critical Guide, eds. Amelie Oksenberg Rorty and James Schmidt (Cambridge University Press, 2009) 112-128. 就本文来讲,康德的非社会的社会性观念与本文所阐述的新自然法学派的人的观念具有很大的相似性,限于篇幅,本文无法在这里就他们两者之间的异同点以及就其对于各自政治哲学的影响和潜在意义作出详尽考察。但有一点是毋庸置疑的,亦即他们的基本政治架构——有限的主权、既拒斥个人主义又拒斥集体主义——与他们对于人的特定理解是密切相关的。格里塞—菲尼斯学派立足于托马斯主义理论。他们有关人的预设继承了亚里士多德—阿奎那有关人之社会性的核心主张,正是人的社会性才有诸如政治、权威、正义、权利、法律所有这些事物;他们又强调人的自主选择,认为人的尊严以及人权在根本意义上就根植于人拥有一种类上帝式的能力,亦即一种可规划其自身之存在样态的能力。

3. 自然法的形象(image)。格里塞—菲尼斯学派试图通过重述自然法的历史,亦即通过阐释哪种理论是正确的自然法理论(阿奎那的自然法理论),哪种理论将自然法引入歧途(苏亚雷斯的经院主义自然法理论或沿循着他们而开出新道路的格劳秀斯、普芬道夫和洛克等的现代自然法理论)来捍卫一种合理的自然法理论,表明法律实证主义者所批判的那个对象原本只是他们自己想象的、或者只是已误入歧途的自然法理论所抱持的观点。由此,菲尼斯有关自然法之历史及其形象的重述和辩护便内在地从属于他们试图在当代社会重建自然法的整个理论抱负。

4. 自然法的根基。这个问题在某种意义上是从第一个问题引申出来的。它所追问的是这样一个问题:一种合理的自然法理论(a sound natural law theory)的基础在哪里?或者说,自然法的根基是什么?在我们通常所熟悉的古典自然法学说看来,自然法的基础存在于形而上学中,亦即根植于人类本性(human nature)。他们试图在形而上学或哲学人类学和自然法之间建立起一种内在恒定的联系,因此,复兴自然法就必须要从复兴形而上学开始,恰如海因里希·罗门(Heinrich A. Rommen)在上世纪中叶所讲的那样:“但有一点历史确实已经证明了:自然法观念,只有在形而上学这门诸学科的皇后占支配地位的时期,才能被普遍接受。另一方面,在实然(being)(这里采用的并非凯尔森意义上的纯然的存在性[existentiality]或事实性[factuality])和应然(oughtness)、道德和法律被分离,亦即当事物的本质以及他们的本体论秩序被认为是不可知晓的时候,自然法观念就会衰微或凋零。”(5)Heinrich A. Rommen, The Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy, trans. Thomas R. Hanley (Liberty Fund, 1998) 141. 有关罗门以及其他一些思想家,诸如马里旦(Jacques Maritian)和耶夫·西蒙(Yves R. Simon)等试图重新通过确立自然法和形而上学之联系的努力以及对此努力的批判性检讨,参见笔者的另一篇文章《自然法与人类本性:一个批判性的检讨》(未刊稿)。格里塞—菲尼斯学派的抱负就是要挑战这一基本模式,从而把自然法从形而上学的泥潭中拯救出来。换言之,他们的目的是要变换自然法的整个证成方向,从而在一个新的基础之上重新理解和确立这个在我们时代仍然具有迫切性的自然法。正是对于自然法之根基的重新探索——否弃从形而上学上来理解人类本性,而试图从人在实践理性活动中所展现出来的认知结构来理解人类本性——决定了他们提出的这套道德和政治学说的基本特征。由此,他们的学说才被称为一种“新的”自然法理论,或如菲尼斯本人所讲的那样,是一种“新古典自然法理论”(new classical natural law theory)。这个术语一方面表明它是对古典自然法传统的一个继承和重塑(“新”古典),另一方面则表明它是对现代自然法传统的批判(“古典的”而非“现代的”)。(6)John Finnis, “Aquinas and Natural Law Jurisprudence,” The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, eds. George Duke and Robert P. George (Cambridge University Press, 2017) 17. 尤其参见第一部分(对阿奎那的解释)、第三部分(对现代早期自然法的批判)、第四和第五部分(对于自然法的形而上学和认识论问题的检讨)。下面的论述将依循这四点分别展开。

二、 对人类事务的整体性哲学规划

菲尼斯建构其自然法理论的起点是他有关自然法“理论”之性质的理解。这种理解的核心在于界定自然法“理论”与其他相关知识(诸如自然科学、形而上学、技术等)在“性质”上的差异。在这一点上,菲尼斯继承了亚里士多德—托马斯主义传统对于人类知识体系的基本理解,亦即把道德、政治与法律哲学看成是一种广义上的有关人类事务/人类事物(human affairs/human things)的哲学。

人类事务哲学(the philosophy of human affairs)是亚里士多德提出的一个观念。他把伦理学作为这种哲学的第一部分,把政治学作为它的第二部分。根据菲尼斯的解释,“与晚近诸多解读亚里士多德学说的人不同”,阿奎那“严格”地遵循着亚里士多德的这一规划。(7)John Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory (Oxford University Press, 1998) 21.“严格”一词在这里具有特殊的意义。在他赞许阿奎那的基于“严格”而占据的“正统”亚里士多德主义的地位的同时,也间接地指出了他自己的学说的历史传承性。换言之,他也“严格”地遵循着这一规划。

这一规划包含着两个方面的界定:一是界定“人类事务哲学”在整个人类思想领域中的位置,亦即界定“人类事务”在整个事物秩序(存在秩序)中的位置。二是界定人类事务哲学内部的结构(根据亚里士多德的规划,该结构将由两个部分构成,一是伦理学,二是政治学),其核心特征就是人类行动及其目的观念。下面我将分别就这两方面作出解释。

1.“不可化约的差异性”观念

新自然法学说是一套经由诸多分属不同学科领域的学者历时40余年的发展而逐渐完善起来的学说。因此,在它发展的早期阶段,对于它自身所抱持的一些前提性假设他们未必有明确的意识。这也体现在有关人类事务哲学这样的观念上。比如,在代表着这个学派在政治和法律哲学领域内的世界性声誉的《自然法与自然权利》(NaturallawandNaturalrights, 1980)一书中,尽管菲尼斯对此观念已作出论述,但他却未曾将其看成是一个对他的整个实践哲学建构来讲具有核心意义的方法论命题(the methodological thesis)。(8)在笔者看来,这在很大程度上并非菲尼斯有意忽视的结果。因为在他的这部著作中,很多在后来的著述中占据着重要位置的东西还尚未被成熟地提出来。比如有关实践合理性/实践智慧(practical reasonableness)的观点,在《自然法与自然权利》一书中,尚未出现一种适用于政治层面上的实践合理性/实践智慧观念,只是到了他的《阿奎那》一书,实践合理性观念才被区分为三个层面:一是个人的实践合理性/实践智慧(individual),二是家政的实践合理性/实践智慧(domestic),三是政治的实践合理性/实践智慧(political)。这个区分成为了菲尼斯重构阿奎那的政治立场或者说成为了他自己的政治哲学的一个基础。同样地,在《自然法与自然权利》一书中,“人类事务哲学”观念还未形成,有关四种秩序类型的论述只是在论述“共同体”一章中才予以提及,而完全未曾将其看成是一个至关重要的方法论命题预先予以处理(参见Natural Law and Natural Rights, pp.135-138)。只是到了后来的一些论文,尤其是到了《阿奎那》一书,这个观念才被作为一个前提性问题而首先得到探讨。《阿奎那》一书的主体部分的首章即在于论述“主题和方法”,其目的就是要界定道德、政治和法律哲学(亦即人类事务哲学)在整个学问/知识体系中的位置,参见John Finnis, Aquinas:Moral, Political and Legal Theory (Oxford University, 1998) 20-22。而正是对于这个方法论命题的界定,成为后来他表述他自己的学说以及批评他人学说的基础。(9)比如菲尼斯对于各种法律学说(法律实证主义、法律现实主义、康德式法律哲学以及现代自然法理论)的批评,即建立在此基础之上。参见John Finnis, “Natural Law: The Classical Tradition,” The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law (Oxford University Press, 2002) 20; 同时,菲尼斯甚至认为自霍布斯以来的主要理论家都犯了这个错误:“从霍布斯到现代的主要理论家或多或少都有意识地反对这个方法论命题,反对这个有关社会和政治理论的反还原论观念,甚至反对这个有关伦理学的观念。实际上,现在几乎所有教授和撰写政治或社会理论的人都是如此,他们拒绝或不承认自由选择的实在性,从而将其处理的对象看成好像是一个自然实体或一种技艺或技艺的产物。阿奎那的方法论提供了一个激进的、并且在我看来显然是更加高明的替代方案”,John Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory (Oxford University Press, 1998) 22.

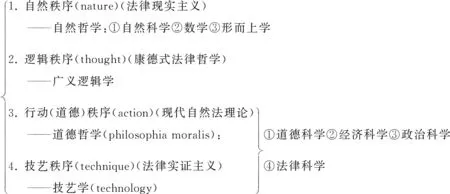

这个方法论命题的核心观点是:在人类思想领域(以及存在秩序)中存在着四种学科类型(以及秩序类型),这四种学科类型(以及秩序类型)相互之间存在着一种不可化约的差异性(irreducibly distinct kinds)。(10)John Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory (Oxford University Press, 1998) 21.我们可将其表述如下:

图1: 方法论命题

这里的关键是“不可化约的差异性”,或者说,一种“本质上的差异性”(differ from each other essentially),或“源起方式上的差异性”(differ in their way of originating)。换言之,这种差异处在事物的根基之处。它们是那么的不同,以至于尽管它们的枝叶经常会重合在一起(11)比如伦理学所关涉的是一种思维的理性方式,所以必然要依赖于广义的逻辑学;同时因为伦理学所关涉的是有血有肉的人,所以它必然需要以对于自然的理解为前提。但所有这些只是延伸开来后的一种关联,而不是它们在根源处的关联。而正是看到了前者,从而忽视了后者,进而使之后大多数理论家都抱持一种还原论的观念:或是将伦理学,尤其是一些由伦理学延伸出来的学科,诸如法律哲学,还原为自然(科学),或是将其还原为(思维)逻辑学,或是还原为技艺学。,但在其根源处,它们却因为是理性完全不同之运作的产物而被区分开来。

这种不可化约性给菲尼斯的整个理论建构划定了一个非常清晰的领域,同时也标示出他的理论的独有特性。首先,通过将自然秩序(实然的秩序)与行动秩序(应然的秩序)严格区分开来,菲尼斯接纳了休谟—康德对于古典自然法传统的批判,从而为从实践理性出发为自然法辩护提供了基础。其次,通过将行动秩序与技艺秩序区分开来,菲尼斯厘定出了一种独特的秩序类型,亦即一种同时兼具这两种秩序之特性的秩序类型——法律秩序。菲尼斯在此基础上既批评了法律实证主义,认为他们忽视了法律秩序作为行动秩序所具备的特征,而完全将法律秩序归属为或“还原”为一种技艺秩序;同时菲尼斯在此基础上也批判了自然法理论,即现代自然法理论,认为他们忽视了法律秩序同时也是一种技艺秩序,而完全将法律秩序归属为或“还原”为一种行动秩序(伦理学)。

“法律现实主义”往往倾向于将其主题和方法还原为自然科学。康德式的法律理论往往倾向于将其主题和方法还原为逻辑学。各类实证主义……则将法律理论还原为一种技艺(technology)。自然法理论试图避免所有这些还原论。因此其核心要旨便在于解释法律——尽管它的价值和它的规范性以及它的权威依赖于它所拥有的伦理上的合理性——为何以及如何无法还原为伦理学或是伦理学的一种演绎,相反,法律在很大程度上是被创造出来的,是完全实定性的。(12)John Finnis, Philosophy of Law (Cellected Essays: Volume IV), (Oxford University Press, 2011) 111.

从菲尼斯对于四种秩序类型之不可化约性的论述中,我们可以看到,他最主要的理论意图在于确立行动秩序的独立性。他将之称为“社会和政治理论的反还原的观念”(anti-reductive conception of social and political theory)。(13)Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory (Oxford University Press, 1998) 22.在菲尼斯的整个理论规划中,研究行动秩序的学问——(广义)道德哲学(philosophia moralis)——还包括(狭义)道德科学、经济科学和政治科学,其中政治科学还包含着法律理论。也就是说,“政治哲学仅仅只是(广义)道德哲学的一部分或道德哲学的延伸”(14)Aquinas, Moral, Political and Legal Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005).,同时法律理论是政治哲学的一个分支,尽管基于法律的双重性(作为行动理由和作为社会事实),它同时也属于另一个秩序类型——亦即技艺秩序。可以说,道德、政治和法律这三个部分一起构成了菲尼斯的整个自然法理论,或者说构成了他的整个实践哲学。

2.人类行动及其目的观念

菲尼斯继承了亚里士多德—阿奎那有关人类事务哲学的一般划分,亦即把它看成是由两个部分构成的:一是伦理学,一是政治学。在阿奎那那里,他也把这两者统一称为“philosophia moralis”(道德哲学)。但是在此,“philosophia moralis”并不是我们现在所理解的“道德哲学”,菲尼斯认为更适合用“有关自我规定着的人类行动的哲学”(the philosophy of self-determinating human conduct)来翻译这个词。(15)Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory (Oxford University Press, 1998) 23.就这门科学而言,它的核心特征主要表现在两个方面:首先,它的对象是人类行动(actio),亦即进行自我规定的人类行动,而不是某个物理性的事物、事件甚或是某个制作活动(making)。人类行动(actio)与物理性事件(factio)之间的区分基于实践活动与理论活动之间的区分。人类行动(actio)和制作(making)之间的区分则基于实践哲学(practica philosophia)两个部分的区分,前者涉及自我规定的人类活动,它是道德哲学所讨论的对象,后者则涉及技艺或技术(arts/techniques)。

其次,道德哲学的另一个特征在于,它所关涉的那种秩序——即道德秩序——总是与一种目的(finis)观念联系在一起。人类行动不是一个没有目的的自然活动,不管是作为一个个体还是作为一个群体,人类活动总是伴随着某种目的或某些目的。目的观念在亚里士多德—阿奎那一脉的哲学体系中占据着核心位置。不仅在道德领域,而且在自然领域,目的观念都支配着他们有关事物之活动的理解。只是随着现代自然科学的兴起,尤其是伽利略—牛顿式的自然哲学的兴起,亚里士多德哲学中的目的观念才在自然哲学领域被驱逐。然而,亚里士多德道德哲学中的目的观念基本上是在一个更为广泛的世界秩序中被加以理解的,因此,伴随目的观念在自然领域中被驱逐,道德领域的目的观念也开始逐渐被动摇。休谟把目的观念基本还原为人类欲望的一个建构,而不是自然秩序的一部分。康德哲学正是立基于休谟哲学的视角来批判休谟的,因此,他基本把目的排除出道德哲学的考虑范围之外。格里塞—菲尼斯学派正是在这样一个背景下,试图复兴那种基于目的的自然法学说来重塑一种新的道德哲学。(16)在这个意义上我们可以看到,在菲尼斯那里,他所要复兴的就是那种把目的观念作为自然法之核心要素的古典自然法,以区别于那种不再考虑目的的现代自然法学说。恰如他在谈论现代自然法学说的时候,认为现代自然法理论和古典自然法理论的断裂在根本意义上理应在于他们丧失了古典理论家们的如下洞见:亦即人们只能通过理解人的能力来理解人类本性,而这些能力则只能通过理解实现这些能力的行动才能予以理解,而这些行动则只能通过理解它们的目的,亦即它们试图要达致的那些好的东西(goods)才能够被加以理解。(John Finnis, Philosophy of Law (Cellected Essays: Volume IV), (Oxford University Press, 2011) 98,换言之,现代自然法学说的根本问题就是丧失了这个重要的认识论原则。

因此,人类行动及其目的观念构成了格里塞—菲尼斯自然法体系的核心。对于人类行动及其目的的探讨和分析构成了他们的核心任务。在此,人类行动被设想为一种自我规定的人类行动,亦即一种会进行自由选择的行动,而目的则被设想为是一些构成人类完善(human fullfillment)的各个方面的善,目的的实现就是使人获得完善。

需要加以注意的是,格里塞—菲尼斯学派所理解的那些目的并不是我们通常所理解的那些作为“欲望对象”的目的(诸如休谟主义者们所认为的那样),而是“理性”所最终把握到的那些目的。正是在这个意义上,对于关于目的的讨论就必然是从行为的理性动机,亦即行动理由(reasons of action)这个维度出发。所以我们可以说,正是对于这些人类行动之“目的”或“理性根据”的反思构成了格里塞—菲尼斯学派建构其实践哲学的基本出发点,恰如菲尼斯在《自然法与自然权利》一书一开头所讲的那样:

存在一些只有通过人类法律制度才能够予以保障的人类善以及只有这些制度才能够予以满足的实践合理性要求。本书的目的就是要确定这些善和这些实践合理性要求,并由此表明这些人类法律制度如何而且在哪些条件之下可以被证成,以及在何种意义上他们可能是有缺陷的。(17)John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Second Edition), (Oxford University Press, 2011) 3.

在菲尼斯看来,人类法律制度与人类善存在着根本性的关联。一方面,人类善只有通过人类法律制度才能够得到保障,其他任何方式都不可能或不足以来保障这些东西;另一方面,人类法律制度只有在保障这些人类善的条件之下才可能被认为是正当的,或者说,当它们不能够或不足以保护人类善的条件之下,它们就是有缺陷的。从中我们也可以看到,新自然法学说所面临的两个根本性任务:一是要确定(identify)人类善,亦即识别那些构成人类完善(human fulfillment)之基本要素的人类善,这在根本意义上是(狭义)道德哲学的任务;二是要以此为基础来反思人类法律制度,而这便是其政治哲学和法哲学的任务,而它们正构成了菲尼斯这里所讲的那种广义的道德哲学或人类事务哲学的全部内容。

三、 关于人的哲学人类学描述

任何一种哲学理论或直接或间接地都要预设某种有关人的理论。或者说,它都必然有一套有关人是什么的论述。本节的论讨就旨在澄清格里塞—菲尼斯学派其自身很少详述但却必然会预设的一些人类学立场,即,一种以基本善为建构基础的自然法理论所设想的人的观念。新自然法理论的哲学人类学是什么?在格里塞—菲尼斯学派中,人主要以两种基本方式被加以设想。一是作为个体的人,二是作为一个与其他个体共同生活在一起的人。就他作为一个个体而言,或者说就每个人作为个体而言,其本质性特点是他能够做出自由选择(free choice),能够进行自我规定(self-determination)。而就一个与他人发生关系的个体而言,其本质属性就是社会性(sociality)。人的此种个体性和独立性与他的社会性在格里塞—菲尼斯学派中同时得到强调,而将此两种不同的属性或倾向融合在一起进而使之保持张力和和谐的便是一项同时被适用于政治活动的基本原则:辅助性原则。

1. 自由选择,一种“类上帝式”的能力(God-like capacity)

格里塞、波义耳和菲尼斯这三位新自然法学说的奠基者在他们共同署名发表的《实践原则、道德真理与最终目的》一文中曾经这么说道:

[我们的理论]作为一种有关某些人类行动原则的理论,我们在此必然要预设诸多形而上学的和哲学人类学的观点——例如,人类理智无法化约为物质实在;行动与制作相互之间的不可化约性;人类个体及其行动是由一种没有起因的原因引起的(18)Germain Grisez, Joseph Boyle and John Finnis, “Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,” American Journal of Jurisprudence 32 (1987): 100.

他们又进一步说道:

来自哲学人类学的一个最重要的预设或许就是:人类个体能够做出自由选择。大多数致力于伦理理论的人,不论他们是否赞同这个命题,也不论他是处于古代还是处于更为晚近的年代,都否认、忽视或充其量还尚未完全意识到自由选择在道德中所处的地位。(19)Germain Grisez, Joseph Boyle and John Finnis, “Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,” American Journal of Jurisprudence 32 (1987): 100.

对于自由选择的强调是格里塞—菲尼斯学派一个非常值得注意的特征。从他们的著述中,我们不难发现该论题的重要性。格里塞在1976年与另两位自然法学者联合完成的著作就以自由选择为主题——《自由选择:一种自我指涉的论证》。(20)Germain Grisez, Joseph M. Boyle, Jr. and Olaf Tollefsen, Free Choice: A Self-Referential Argument (University of Notre Dame Press, 1976).同时,他的道德神学著作《基督教道德原则》一书除导论外开篇就讨论自由选择问题。(21)German Grisez, Christian Moral Principles (Chicago: Franciscan Herald, 1983) 41.历史上的各种自然法理论家,尤其是如格劳秀斯、普芬道夫等这样一些对后世影响深远的现代早期自然法理论家,尽管也注重人的自由选择,尤其是强调自由选择在判断人的道德责任中所扮演的角色,但是自由选择在他们的整个自然法体系中并不占据核心的或前提性的位置。相反,他们更注重一些作为律令的规则或法则,对于那些支配人类行为的法则、亦即对于被他们称之为“自然法”的那些律令的强调占据着他们的论述的核心位置。

然而,在格里塞看来,对于法则的强调正是他们的自然法理论真正的缺陷或错误之所在。自然法所揭示的不是人所必然要遵从的“律令”(法则),而是一些必然的“目的”。这些目的构成了人类活动的基本视域,也规定了人类必须要在这些不同的目的之间作出“抉择”。正基于此,自由“选择”问题才在格里塞—菲尼斯学派中表现得尤为突出。自由选择在根本意义上构成了每个人以及每个共同体对于其自身的型塑。因为人类目的是多元的,同时每个人和每个共同体都不可能拥有所有这些目的,因此他们必然要有所抉择。正是这种抉择构成了他们自身的自我认同(self-identity),也型塑着各种不同的人和各种拥有不同品性的共同体:

人类个体是一些历史性的存在者(historical beings),他们通过他们的自由选择而时时建构着他们自身。一个人通过他的各种选择而塑造着他自己的生活,亦即规定着他的自我。(22)German Grisez, Christian Moral Principles (Chicago: Franciscan Herald, 1983) 42.

对于人之自我建构的强调在另一个层面说明,格里塞所设想的人类图景是一个开放的多元的图景。而这种多元性在根本上根植于人类所致力于的最终目的——即人类基本善——的多元性,这种多元性决定了人类生活的多样性。每个人都不相同,他们通过他们自己的选择,亦即选择不同的基本善,或致力于实现不同的基本善而塑造着他们自身的存在样式。在这个意义上,格里塞—菲尼斯学派是在承认现代生活的多元性的基础上来建构他们的自然法理论的。换言之,在传统那种以法则为基本特征的所谓的“法律主义”的自然法理论中,人类生活的多样性是很难予以保证的。只有符合作为律法式的自然法的生活方式才被认为是合理的生活方式,这必然在很大程度上限制人类生活样式的多样性。

与之不同,格里塞—菲尼斯学派建构了一个平等式的、多元性的基本目的(基本善)体系。这个体系不是对于人类行为的直接约束,而是确定了人类行动的多元目的。并通过强调自由选择、人的自我型塑,从而把自然法理论改造成为一种与现代社会的多元主义相兼容的学说体系。但是与此同时,格里塞—菲尼斯学派并不认为所有致力于实现基本善的人类行为或人类生活样式都是合理的或合乎道德的。在他们看来,实现人类基本善只是人类行为的基本条件,而不是判定这些行为或这些生活样式之正确与否的标准。行为的道德性依赖于另一组道德原则,亦即他们所谓的“道德的第一原则”(亦即一种基于“整体人类完善”理念的原则)、“责任模式”与“道德规范”。总言之,格里塞—菲尼斯学派对于自由选择的强调与他们强调前道德秩序与道德秩序的区分,强调前道德秩序提供的是人类活动之可能性(possibilities)的观点是一致的。换言之,他们对于自由选择的强调就是要使自然法理论可以将现代社会的基本特征——多样性——容纳进来,从而提供一个既可容纳多样性,又可对不合理性的存在样式予以排斥的体系。

我们都知道,在现代道德哲学谱系之中,给予自由或自由选择以核心位置的学说不能不说是康德派的学说。康德道德哲学的出发点就是自由。同样地我们也知道,新自然法学派一直被人们——尤其是经院主义自然法学者或对此路向表示同情的自然法学者——指责为有类康德主义的成分或与康德主义走得过近。(23)当代亚里士多德主义者Henry Veatch 就曾这么说道:“尽管牌是格里塞的牌,但声音却是康德的声音。”参见Henry Veatch, Human Rights: Facts or Fancy? (Lousiana State University Press, 1985) 98.而格里塞—菲尼斯学派则一直在批判康德,并在多处试图澄清与康德主义立场之间的不同,尤其是在实践理性的问题上。(24)在《实践理性的基础》一文中,菲尼斯对于康德式实践理性作了相对比较完整的批判,尤其是针对此种立场的当代代表科尔斯嘉(Korsgaard)。在这里,菲尼斯认为康德式实践理性的根本问题在于他们忽视了实践理性在根本意义上是指向某些目的的,从而只能规范性归结为实践理性的自我立法。参见John Finnis, Reason in Action (Collected Essays: Volume I), (Oxford University Press, 2011) 24-28.那么,由此我们必然会问,就自由选择的重要性这个问题来讲,这两种学说之间,到底有怎样的不同?

对此,罗伯特·乔治(Robert George)在一篇概述新自然法学说之基本立场的文章中以某种非常清晰的方式澄清了他们之所以强调“自由选择”的理由,并由此与康德派立场拉开了距离:

此种有关人权的自然法理解是与一种有关人类尊严的特殊阐述联系在一起的。根据这一阐述,人在本性上所拥有的理性能力和自由能力是人类尊严的核心——这种尊严就是由人权所保障的尊严。人性的基本善就是一个理性的存在者所拥有的那些善——这一存在者……在本性上发展出了慎断、判断和选择的能力,并运用着这些能力。这些能力是一些类上帝式的能力(God-like)。事实上,从神学的角度来看,这些能力构成了某种对于神圣权力(divine power)的分有。在我看来,这便是《圣经》所谓的人是根据上帝的影像(image and likeness)而被制造出来这一说法的真正含义。(25)Robert George, “Natural Law,” Harvard Journal of Law & Public Policy 31, p. 176.

可见,格里塞—菲尼斯学派与康德学派在自由选择这个问题上的根本分歧在于他们对于自由或自由选择之“根据”(ground)的理解的不同。在格里塞—菲尼斯学派看来,自由选择的重要性或自由选择的根据就在于它是人所拥有的一种独有能力,或者说是理性存在者所拥有的一种独有能力,这种能力并不源于其他任何地方,而在根本意义上源于上帝本身。所以,正因为人是上帝的影像(image),或因为他“分有”“上帝的权力”,所以,人才拥有自由和理性的能力。在这个意义上,我们可以说,自由的根据是有着很强的神学背景的。并且在格里塞—菲尼斯学派看来,也只有这个神学背景才可能为自由之存在以及它所蕴含的意义提供让人满意的论证。然而,与之不同的是,在康德看来,自由是一个被预设的必然事实。对于它的证明不是从人是上帝影像这个基督教的基本神学立场出发的,相反,康德一直在排斥那种启示神学式的证明,而试图从理性本身出发来证明那个通过基督教才开始变得重要并成为道德学说之核心的自由观念。

对于人的平等、自由以及由此所蕴含的人的尊严的论证是晚近法哲学和政治哲学的非常重要的议题。在之前的大量论述之中,人们往往从康德派立场出来对此进行论证。因为正是康德为人的自由、平等以及人的尊严提供了一套系统且极富说服力的论证。然而,晚近的诸多学者逐渐不满于康德式的这种世俗版的论证,而试图挖掘具体历史语境下一些更深的渊源,尤其是神学渊源。(26)参见Michael Perry, The Idea of Human Rights: Four Inquiries (Oxford University Press, 1998); Ronald Dworkin, “Life is Sacred: That’s the Easy Part,” New York Times Mag., May 16, 1993, at 36.比如,瓦尔德伦(Jeremy Waldron)便通过考察洛克的政治哲学的神学渊源进而为“平等”观念寻找一个更深的基础。(27)Jeremy Waldron, God, Locke and Equality: Christian Foundations in Locke’s Political Thought (Cambridge University Press, 2002).对此,我们不难理解新自然法学说在此方面的努力。当然,这一努力是与他们的托马斯主义背景息息相关的,或者我们也可以说,他们的此种努力在接续之前诸多托马斯主义者所从事的将托马斯主义与现代信念——诸如人权、平等、自由——融合在一起的努力,由此在保持他们的一些传统信念——诸如有关人之神学背景的基本看法——的同时,既保持与现代信念之间的兼容性,又保持一定的批判力度。(28)在笔者看来,在托马斯主义传统之中,在此方面作出杰出贡献的应该是马里旦,参见他的著作《人权与自然法》以及《人与共同善》。[法]马里旦著,吴彦译:《人权与自然法》,北京:商务印书馆,2019年。

2. 拒绝还原论以超越个体主义和集体主义

作为上帝的影像,人拥有一种神圣的本性,可以根据他自己的考量和判断,作出属于他自己的选择,并由此自己规定着自己(self-determination),从而拥有某种世俗秩序应当予以保障的尊严。但与此同时,他也是一种与他人保持着某种必然联系的存在者,他不是一个单独的存在,而是一种类的存在。“社会性”的观念在亚里士多德—托马斯主义的道德和政治哲学中占据着某种核心位置。在格里塞—菲尼斯学派的学说中,这一观念被有效地延续了下来,并且被作为政治和法律哲学的基础和前提予以讨论。对此,我们可以从《自然法与自然权利》的篇章布局中看到这一点:它的主题部分(第二部分)以对于基本善的讨论为起点(第3~5章),进而过渡到对于正义、权利、权威、法律、义务和恶法等政治和法律问题的讨论(第7~12章)。而连接这两部分(前者讨论道德哲学,亦即把人作为单个人的人来加以看待的时候所讲的那种狭义的道德哲学;后者讨论政治和法律哲学,亦即把人作为一个与他人生活的一起的人来加以看到的时候所讲的那种广义的道德哲学)的就是有关“共同体”、“共同善”以及“社会性”这一问题的讨论(第6章“共同体、诸共同体和共同善”)。恰如菲尼斯在第6章的一开头所讲的那样:“本章对于所有个体生活于其中的那个由重叠在一起的关系构成的网络的讨论是下文所有有关正义、权利、权威、法律和义务的讨论的必然基础。”(29)John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Second Edition), (Oxford University Press, 2011) 135.

当然,在此需要注意的是菲尼斯有关“政治共同体”或者说有关“国家”的基本看法。在这一点上,菲尼斯的立场显然偏于阿奎那一方,而不是亚里士多德一方。阿奎那尽管仍然延循着亚里士多德的说法,认为人在本性上是一种群的动物,但阿奎那显然将亚里士多德对于城邦(polis)这一有着特定“边界”且以“自给自足”为特征的共同体的强调,过渡到对于某种没有边界且仅以“匮乏”的满足为特点的“社会性”的强调。人不再被看成是一种城邦的动物,而是一种社会性的动物,在此,“边界”的概念被驱逐掉,而被代之以共同体。阿奎那的这一基本立场在菲尼斯这里继续被延续下来,由此我们也多少可以看到,菲尼斯的政治哲学不是以对于“国家”的讨论为核心的,而是以对于“权威”的讨论为核心的。同时,国家的作用被降低到了某种工具性的位置(30)最典型的体现就是菲尼斯区分了公共善(public good)和共同善(common good),前者也被称为政治共同体的共同善。就这种善以及这种共同体来讲,他们是服务于人(persons)及构成人类完满的各种基本善的,它所拥有的是一种工具性的价值,仅只履行一种辅助性的功能。参见[英]菲尼斯著,吴彦编译:《自然法理论》,北京:商务印书馆,2016年,第151~152页。,国际秩序也没有进入到他们的主要关切之中,只是偶尔被论及。(31)菲尼斯只是在《自然法传统中的战争与和平》一文中附带地谈及国际秩序问题,另外在其他地方几乎很少论及这个话题。另外,只是他的学生罗伯特·乔治专门撰写过一篇有关国际秩序问题的文章《自然法与国际秩序》。参见Robert George, “Natural Law and International Order,” In Defense of Natural Law (Oxford University Press, 1999) 228-245.所有这些在很大程度上都是由他们的社会性概念所决定的。

现代思想对于人的理解,在很大程度上围绕着个人主义和集体主义这两种基本立场而展开争论。从现代自然法开始,霍布斯—洛克一脉则基本延循着个人主义的路线,而格劳秀斯—普芬道夫则走着一条反霍布斯的路线,而试图接续传统的人的社会性的观念。其后诸多思想家都试图综合这两条路线,并以此为他们自己的政治和法律哲学提供更为可靠和坚实的基础。格里塞—菲尼斯学派也不例外,恰如罗伯特·乔治所指出的那样:

通过反思人性的基本善,特别是那些属于社会生活和政治生活的基本善,自然法理论家们试图获得一种有关正义原则(包括我们所谓的人权原则)的恰当理解。根据我所讲的自然法理论家有关人类本性和人类善的理解,我们可以说,他们既反对严格的个人主义,也反对严格的集体主义。

个人主义忽视了人类社会性的内在价值,并以原子式的方式来看待各个人。他将所有的人类联合形式都还原为只拥有工具性的价值。对于这种还原论的批判……就是要让我们记住,社会性(sociability)是人类福祉(well-being)和人类完满的一个内在的方面。

同样地,集体主义(collectivism)……倾向于将人类福祉工具化并将其隶属于更大的一些社会单元的利益。它将个人还原为车轮中的一个齿轮,他的繁盛仅仅只是达致其他一些目的——诸如政府、公法和私法体系——的手段而已。

个人主义者和集体主义者都拥有它们自己有关人权和正义的理论,但是这些理论都是极不让人满意的。它们根源于对于人类本性和人类善的极度误解之中。它们完全没有恰当地对待人(person)这个概念,也就是说,这个人是一个拥有其内在价值的理性动物,他的福祉内在地包含着与他人和其他成员的关系。(32)Robert George, “Natural Law,” Harvard Journal of Law & Public Policy 31, p. 173.

那么这样一种既强调人的个体性又强调人的社会性的理论到底是一种怎样的理论?它可能会产生什么样的结果?恰如我们在康德的政治哲学中所看到的那样,他的政治哲学的基本架构——个人—国家—世界公民秩序,在很大程度上是他有关人的基本看法的结果,亦即把人看成是一种拥有“非社会的社会性”的人。(33)参见吴彦:《法、自由与强制力》,北京:商务印书馆,2016年。相比较而言,新自然法学派有关人的这样一种看法,至少从目前他们所发展出的政治和法律哲学来看,还尚未看到一种清晰且宏大的理论框架。但从他们所已牢固确立起来的地基——亦即一种既拒斥集体主义又拒斥个人主义的立场——来讲,他们理应可以建立起一套从个人开始以至于世界秩序的完整的政治理论框架。当然,对于这一框架的深入的探讨,希望能够留给另一篇专门讨论他们的辅助性原则(The Principle of Subsidiarity)的文章。

四、 重构自然法的形象

菲尼斯在《自然法与自然权利》前言中明言,他的“整个研究将提出一种完全不同于人们在法理学和哲学教科书中有关自然法之阐释的理解”。(34)John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 1980) v.这种不同的理解主要表现在以下两个问题上:一是恶法非法问题。根据人们的通常理解,自然法立场支持恶法非法立场,而法律实证主义支持恶法亦法立场。而在菲尼斯看来,这种理解是成问题的,恶法非法问题并不是自然法理论的首要关切,也不是一个可用以区分自然法和法律实证主义的恰当标准。自然法理论承认恶法也是法,只不过认为它是一种有缺陷的因此是需要加以改良的法而已。另一个问题是“是—应当”问题。根据人们的通常理解,自然法理论最致命的错误就在于它从“是”(诸如人类本性)中推导出“应然”(自然法律令)。菲尼斯认为自然法理论的这个错误是经院主义自然法学说以及启蒙运动时期以该学说为蓝本的现代自然法学说的错误,而并非阿奎那自然法学说的错误。一种合理的自然法理论(亦即阿奎那的自然法学说)必然承认这两者之间的不可推导性。由此,自然法律令必然是从实践理性推导出来,而不是从理论理性那儿推导出来的。菲尼斯确立起这两种新的有关自然法的立场,就必须重新进行历史叙事,或者说建构一种新的历史叙事。这种叙事的核心就是他构设出来的两种类型的自然法学说,或两条自然法学说的脉络:一条脉络是以苏亚雷斯为代表和始点的经院主义自然法学说,其最初的表现形式为斯多葛派学说;另一条脉络就是阿奎那的自然法。在格里塞—菲尼斯学派看来,现代自然法的衰败在根本上源于他们对于自然法的一种错误理解,或者说根源于他们误解了阿奎那的自然法理论,从而在一个错误的方向上前行,进而给法律实证主义、历史主义的兴起开辟道路。因此,通过重新理解自然法的历史来重塑自然法的形象便成为潜藏于该派学说之中的基本前提。因此,他们的任务将主要包括以下两个方面:一是批判法律实证主义所建构的自然法形象;二是批判经院主义自然法理论。

1.法律实证主义眼中的“自然法形象”

菲尼斯在《自然法与自然权利》第二章第二节梳理了在法律实证主义者——诸如凯尔森(Kelsen)、哈特(Hart)、 拉兹(Raz)——那里所抱持的有关自然法的一些主要形象(images)。(35)参见John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Clarendon Press, 2011) 25-29.所有这些形象都涉及有关自然法与实在法的关系。我们大致可以从两个维度来构想它们两者之间的关系:一是从效力的维度上看,法律实证主义所抱持的自然法的形象认为:实在法的效力或它的有效性依赖于自然法。二是从内容的维度上看,法律实证主义所抱持的自然法的形象是:实在法是对自然法的一种模仿,或者说,实在法是自然法的一个摹本(a mere “copy” of natural law)。前者涉及恶法是否为法的问题,后者涉及自然法的摹本说。

在很多法律实证主义者看来,“自然法理论并不拥有一种特殊的法律效力(legal validity)概念,自然法所拥有的唯一的效力概念就是道德效力(moral validity)”(36)John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Second Edition), (Oxford University Press, 2011) 6.。也正是在这个意义上,他们认为自然法的基本立场就是:所有那些不符合自然法之基本原则的实在法都不应被看成是法律。换言之,在他们看来,判断自然法立场的基本标准就是他们是否抱持“恶法非法”的立场。然而在菲尼斯看来,这是对自然法理论的根本性误解。首先,自然法理论并不是不重视实在法,甚至可以说,实在法是整个自然法理论不可或缺的一部分。比如,在阿奎那谈到法的类型的时候,就认为人法(human law),也就是实在法,是法的一个不可或缺的门类,它是不能够被统摄在自然法之下的,它的存在本身就是人类社会生活不可或缺的一个面向。其次,阿奎那并没有说恶法不是法,他只是说恶法是一种有缺陷的法,因此是一种需要加以改良的法。在这个意义上,我们不能以“不是—而是”的逻辑来理解恶法是否为法的问题,而应该从“典型—非典型”的角度来理解恶法是否为法的问题。也正是在这个意义上,菲尼斯借用了阿奎那的类比学说,用“核心—边缘”这一对概念和范畴来解释恶法问题。也就是说,恶法不是核心意义上的法,它的“恶性”取决于它偏离核心的大小,它的效力也随着偏离程度的大小而发生变化。因此,在这个意义上,恶法的问题不是一个可用以判断和界定“自然法立场”的标准;相反,它只是自然法的一种关注点而已,而且这种关注,其核心不在于否定实在法的作用和存在,而在于如何修正和改良实在法。

第二,与“恶法非法”问题相关联的另一个误解就是自然法的摹本说,其核心的观点就是认为“自然法是实在法的一个摹本(a copy of natural law)”。(37)John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Second Edition), (Oxford University Press, 2011) 28.在菲尼斯看来,对于自然法的一个最严重的误解就是认为自然法是一个“完备”的体系。这样一种追求完备体系的努力是现代早期哲学的一个基本特征,他们试图通过模仿自然科学(比如几何学)来建构一个普遍且确定的思想体系。(38)在现代早期哲学中,特别是在这个时期的前半部分,存在着一种普遍的确信,那便是:“哲学理应模仿几何学的实践”,诸如斯宾诺莎的《伦理学》便是根据公理、命题和定理这样一个几何学式的结果,普芬道夫的早期作品《普遍法理学要素》亦如此(Two Books of the Elements of Universal Jurisprudence)。参见Nicholas Jolley, “Metaphysics,” The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge University Press, 2006) 96-97.就这种自然法观点看来,在我们的实在法律之上,有一个与之相应的、高高在上的自然法的领域。所谓的“实在法”,就是“自然法”的一个“摹本”。如果实在法符合这个自然法,它就是正当的,是好的,是良法。我们可以在凯尔森(Hans Kelsen)这位法律实证主义者那里找到这种对于自然法的基本看法:

自然法学说的特征是实在法与自然法之间的基本的二元论。在不完善的实在法之上,存在着完善的自然法;而实在法只能由于符合自然法才能证明是正当的。从这方面讲,作为自然法学说特征的实在法和自然法之间的二元论,类似于现实和柏拉图的理念之间的形而上学的二元论。(39)凯尔森:《法与国家的一般理论》,北京:商务印书馆,2014年,第40页。

凯尔森用柏拉图有关现实和理念的二元论来刻画自然法与实在法的二元论,这在一定意义上代表了从现代早期一直到当代,人们对于自然法所抱持的基本态度。自然法与实在法的关系被这样一种潜在的要求所规定:实在法,或统治者所制定的那些具有物理性约束力的法律,理应“模仿”自然法,以便使其变成一种正当的法。而在这样一种要求的背后,则隐含着有关自然法形象的基本看法,那就是:为了使自然法成为一个“被模仿”的对象,它必须是一个与实在法一样详备的法典体系。那么这样一个对人类生活之具体细节作出详尽规定的、且本身就是正当的自然法典体系,是从哪里来的呢?这便是现代早期的一批理性主义者所竭力完成的任务。他们试图像数学一样,通过从一些确定无疑的公理来推导出整个自然法体系,正如丹麦法学家阿尔夫·罗斯(Alf Ross)在他的《论法与正义》(OnLawandJustice)一书中就非常形象地刻画了这种理性主义(rationalism)的自然法学说:

这便是笛卡尔的演绎方法或几何学方法。他认为现在所发现的那些方法可以将哲学提升至与数学一样的科学水平。唯一所需要的就是要在一系列确切无疑的公理那里发现一个确定的起点。留下来的事情就是逻辑、演绎的事情了,恰如整个数学只不过就是一个公理体系的演绎而已。在法哲学的领域,这意味着,以那些通过对人性的沉思而把握的绝对明确和确定的原则为起点,我们将演绎出一个完善的法律体系。这便是理性主义的规划。(40)Alf Ross, On Law and Justice (University of California Press, 1959) 246-247.

这种体系化的努力一方面加强了人们对于自然法与实在法的二元论的基本观念,另一方面则向人们提出了一个原本尚不迫切、但眼下却因为体系化而变得迫切的问题:我们是如何获知有关自然法的知识的?对于这些调整人们行为的自然正当规则,他们真正的基础在哪里?与在形而上学领域所发生的那种认识论转变一样,有关自然法的认识论也以一种前所未有的方式被提上自然法学家的思考议程,并成为他们需要加以回应的根本性问题。而最终,自然法因为无力回答这些问题而逐渐式微。

因此,格里塞—菲尼斯学派的自然法理论首先要摆脱的就是这样一种寻求完备体系的自然法努力。他们在阿奎那的思想资源中找到了一个可据以拒斥唯理主义自然法的根本性概念——“derterminatio”(审断)。在阿奎那的体系中,自然法与实在法的关系包括两个方面,一个方面是演绎,另一个方面便是“derterminatio”审断。从自然法演绎出来的那些法律,阿奎那将之称为万民法,亦即所有民族和人民都必须要遵循的法律;但是万民法绝不是完备的,它们只是诸多行为规范中的一小部分。大部分的规范还必须依赖于具体的立法活动,而这一立法活动不是靠演绎的方式从自然法那里直接引申出来的,而是通过立法者本身的实践智慧,根据当时当地的具体处境将自然法“恰切”地运用到具体情境中。因此,就自然法与那部分不是万民法的实在法的关系来讲,就好比是一名建筑师建造一座房子一样,他是拥有很大的自由度的,而且建造的房屋的好坏在很大程度上依赖于建筑师的眼光和他的技能。与之类似,一个国家的法律的好坏也在很大程度上依赖于立法者是否拥有良好的实践智慧。在这个意义上,自然法所起到的只是一种约束的作用,亦即限定一个实在法不能逾越的框架。而在这个框架之内,实在法是可以根据具体处境来做出相应调整的。在菲尼斯看来,这就是自然法与实在法的恰当关系。也正是在这个意义上,自然法不是一个完备的体系,它只是一个约束性的条件。在其中,人的实践智慧(prudentia/practical wisdom)是起到一个非常重要的关键性作用的。因此,在这个意义上,肃清自然法的摹本说,回到自然法与实在法的恰当关系,是我们重塑一种恰当的自然法学说的基本前提。

图2: 阿奎那学说中自然法与实在法的基本关系

2.经院主义自然法理论

无论是恶法非法问题(或法律效力问题)还是摹本说,都是就一种作为法律理论的自然法理论而言的。也就是说,这两种有关自然法的形象都是在法学的维度上来加以理解的,它们往往限于与法律实证主义之间的分歧。然而,格里塞—菲尼斯学派所建构的这套自然法学说并不限于这一相对狭义的“法学的自然法理论”(the more restricted and juristic understanding of “natural law” and “natural law doctrine(s)”)(41)John Finnis, Natural Law and Natural Rights(Second Edition), (Oxford University Press, 2011) 26.,相反,他们所主要致力的是一种有关道德判断之理性基础的自然法理论(the rational foundations for moral judgment)。而就这种更广义的自然法理论而言,格里塞—菲尼斯学派所面临的一个主要任务就是如何对待与之具有同样渊源的另一种自然法学说——渊源于苏亚雷斯且在当代以马里旦等为代表的经院主义自然法。换言之,对于这种自然法学说的批判则构成了他们建构其自身之理论的最核心的任务。

在他们看来,经院主义自然法最根本的问题在于以下几个方面:一是混淆了“是”与“应当”之间的差异,亦即混淆了“实践理性”与“理论理性”之间的不同,而试图在理论理性或形而上学的基础上来建构自然法。二是他们的唯名论立场,这种立场否定“理解力(知性)和判断可以达致有关实在的真理”,亦即否定“理解力和判断在实践理性领域可以获得有关真正的人类善的真理”。(42)John Finnis,“Aquinas and Natural Law Jurisprudence,” The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, eds. George Duke and Robert George (Cambridge University Press, 2017) 26.三是他们的意志论立场,这种立场否认义务(obligation)的最终根据是与达致那些在本质上是好的或可欲的东西的必要手段联系在一起的,而是认为义务的最终根据是某个最高的意志。(43)John Finnis, “Aquinas and Natural Law Jurisprudence,” The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, eds. George Duke and Robert George (Cambridge University Press, 2017) 26-30.这一意志论的立场,在最终意义上败坏了自然法,从而为法律实证主义的兴起开辟了道路。

因此,格里塞—菲尼斯学派最核心的任务就是要肃清经院主义自然法在以上三个方面的问题,从而重塑自然法学说,使之在一个更为恰当的基础上运行和工作。就其对经院主义自然法的三个方面的批判来讲,最核心的或许还是试图确立起实践理性的独特活动,从而在实践理性的领域之内试图为自然法提供一种新的论证思路,进而既拒斥一种形而上学的进路,又拒斥一种意志论的进路,并最终在实在论的基础上重塑自然法。由此,我们也进入了他们有关自然法之根基的学说。

五、 自然法的根基

劳埃德·温瑞伯(Lloyd Weinreb)在他撰写的《自然法与正义》(NaturallawandJustice)一书中把格里塞—菲尼斯学派的学说看成是一种“去本体论”的自然法理论(deontological natural law theories)。(44)参见Lloyd Weinreb, Natural law and Justice第4章的论述。在这里,不仅批判了菲尼斯的学说,而且也把富勒、德沃金也囊括进来,认为他们的学说都是一种“去本体论的自然法理论”,是一种“没有自然的自然法”(natural law without nature)。在他看来,因为格里塞—菲尼斯在“is”与“ought”之间所作的严格区分,使得他们的自然法理论(实践哲学)与一种有关人类本性的形而上学或本体论严格地区分开来。所以,自然法理论不再是形而上学的一部分,或形而上学的一个自然延伸,而是一个独立的学说领域,而这个学说领域的基础不再是任何有关人类本性(human nature)的知识,而只能是某种可直接提供应然法则的实践理性(practical reason)。正是在这个意义上,格里塞—菲尼斯学派有关“自然法”(natural law)的理解显然是把其中的“自然”给剔除掉了,而将其改造成一种“理性法”(law of reason)。也正是在这个意义上,有人批判格里塞—菲尼斯学派与康德哲学走得太近,甚或如有些论者所言,格里塞—菲尼斯学派采纳了一种类休谟式的实践推理观念,它是一种没有“自然”的自然法理论。

对于格里塞—菲尼斯学派提出此种批判的学者,很大部分是一些亚里士多德—托马斯主义的传统学者,他们都坚持托马斯主义自然法的传统立场,亦即认为自然法只能是建立在一种形而上学或本体论的基础之上。也就是说,自然法只能根源于人类本性,只有在这个意义上,我们才可能将此种自然法称为“自然”法。正是在这个意义上,在他们看来,格里塞—菲尼斯学派的根本问题,或根本性失误就在于他们放弃了这一根本立场(“是”与“应当”的勾连),而试图走向休谟—康德的现代路向(“是”与“应当”的分离)。

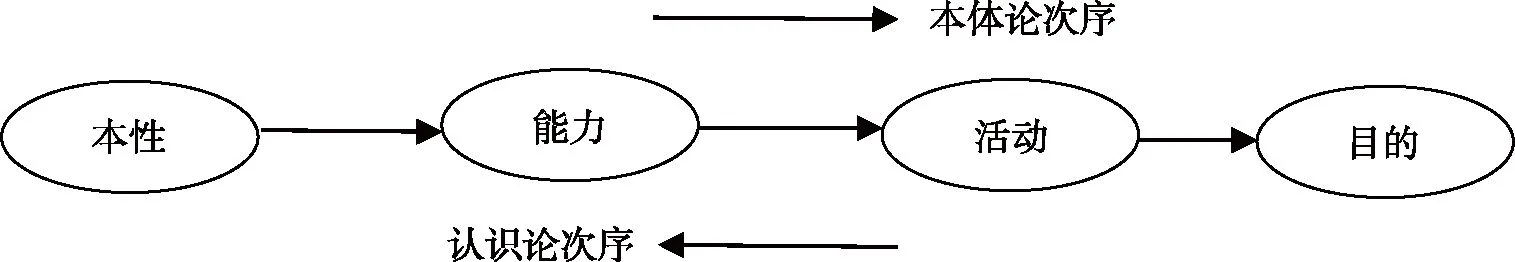

然而,对于这些批评,菲尼斯认为,其关键的问题在于他们没有区分一种重要的差异:“认识事物的次序”(认识论的次序)与“有关事物本性的次序”(形而上学的次序)之间的差异。换言之,对于实践理性的强调,并不意味着自然法的基础就是实践理性,而是说,对于自然法的恰当理解,必须以对于实践理性的理解为出发点。只有通过理解人的实践理性活动,我们才可能把握人类本性,就此,我们才可以把握自然法。对此,菲尼斯这么说道:

这些人的作品以各种不同的方式指出,我的阐释否认或忽视了我试图去确立的实践理性原则的形而上学基础。隐藏在该论争背后的第一个问题是:进行研究的秩序和进行认知的秩序(即认识论秩序)是否等同于形而上学的依存秩序(the order of metaphysical dependence)。第二个问题是我们是否可以通过运用某个认识论公理来解决第一个问题,这个公理就是:我们是通过理解动态自然(dynamic natures)的活动(actuations)(对此,我们是通过理解它们的目的来理解这些活动的)来理解其能力并由此理解(在最终意义上是一种形而上学的理解)这些自然事物的。这个公理是否意味着对于诸如理智善这样一些事物的理解先于一种对于自然的恰当认知,尽管就形而上学的内在依存秩序(the metaphysical order of intrinsic dependence)而言,这些目的之所以被意欲或被实现是基于人类所拥有的天赋本性。(45)菲尼斯著,吴彦编译:《自然法理论》,第8页。

在菲尼斯看来,在这里,问题的关键不是自然法的根基到底是实践理性还是人类本性,而是我们是如何认识人类本性的。人类本性不是对我们直接敞开的,它总是通过某些介质而被我们所理解。对此,菲尼斯引用了阿奎那的一个极为重要的说法,并将之作为他的理论的一个非常重要的基础。他将这个原则称为“认识论原则”(the epistemological axiom),或者,“认识次序”的原则(object-act-capacity-nature)。

为了能够把握像人类这样一种动态实在的本性,人们必须首先去把握他的各种能力,而为了把握这些能力,人们必须首先去把握这些能力的各种活动,而为了去把握这些活动,人们首先必须去把握这些活动所指向的目的(对象)。(46)菲尼斯著,吴彦编译:《自然法理论》,第11~12页。菲尼斯在诸多地方对此问题都有论述,比如在他的论文集中他就时常会提及这个问题,参见John Finnis, Collected Essays: Volume II, p.7, 15; Volume I, pp.147-148; 然而,值得注意的是《自然法与自然权利》第二版附录的论述(pp.416~417),从这里我们也可以看出。对于这个问题的认识和论述,在《自然法与自然权利》第一版中是不凸显的,只是到了后来批判者们指责他们的此种立场是一种康德式或休谟式立场的时候,他们才开始逐渐去区分“认识论上的优先性”与“本体论上的优先性”,并由此提出这一重要的认识论公理以作为对于他们的回应。

图3: 自然法中的认识原则

该原则的核心观点就是区分形而上学次序与认识论次序,而且这两种次序刚好是相反的。也就是说,在形而上学的次序上,人类本性决定人的各种能力,并由此决定人的各种活动,进而决定人的活动的各种目的。所以,从形而上学的层面上讲,自然法的基础或根基是人类本性。但是,对于人类本性的恰当理解,绝不是通过形而上学或哲学人类学达成的,也就是说,我们不能只通过理论来理解人类本性。换言之,我们必须从人的各种活动来理解人类本性,亦即从人类本性的各种“显现”中来理解它。正是通过这样一种反转过来的认知次序,我们得以从人的目的性活动中认识到人类本性真正的样子。因此,在菲尼斯看来,传统自然法理论的根本错误不在于他们把自然法的根基设定在人类本性之上,而在于他们对于人类本性的理解方式是存在问题的。也就是说,他们不是通过对于“人类行动及其目的”来理解人类本性的,而是通过形而上学或哲学人类学来理解人类本性。这种完全思辨性的理解在很大程度上歪曲了对于人类本性的恰当理解,由此也歪曲了对于自然法的恰当理解。因此,重构自然法的核心任务之一就是要返回到人的实践理性活动之中去,亦即从人的这一活动中所呈现出来的那些被人所追求的最终目的中来认识自然法。因此,自然法不是一些通过对于人类本性的洞见而被设定下来的一系列的规则,而是一些与人类目的息息相关的指引性原则。因此,处于自然法核心位置的不是规则和律令,而是一些在人类实践活动中呈现出来的目的,亦即那些被人们在最终意义上追求的“好的东西”,亦即最基本的善(basic goods)。

六、 结 语

通过上述考察,我们基本可以看到格里塞—菲尼斯学派自然法理论的大致规模及其基本立场。从他们的知识类型学我们可以看到,他们所拒斥的是各种各样的还原论,既包括将法律还原为逻辑的康德主义,也包括将法律还原为技术(art)的法律实证主义,还包括将法律还原为纯粹伦理的现代自然法学说。其次,从他们所抱持的人的基本观念来看,他们既拒斥以个人为中心的个人主义,也拒斥以集体为中心的集体主义。在他们看来,人既是一个单个的拥有自决权的人格者,也是一个必然要参与到共同生活中去的社会的人。因此,不管是社会结构还是政治结构,都必然是“自主性”和“辅助性”的一个有机的结合。第三,从他们所抱持的自然法的历史观和自然法的基础来看,他们既拒斥苏亚雷斯以降的经院派的自然法学说,也拒斥脱胎于苏亚雷斯立场的现代自然法学说(格劳秀斯、普芬道夫和洛克)。在他们看来,自然法的基础不能从意志中寻找,而只能在实践理性中寻找,严格来讲就是在实践理性对于目的的追求中来寻找。因此,自然法、实践理性与目的构成了他们整个自然法框架的三个基石性的概念。