杨慎《陶情乐府》诸集编纂刊刻考

黄仕忠 林杰祥

(中山大学 中国古文献研究所,广州 510275)

杨慎(1488 ~1559),四川新都人。东阁大学士杨廷和之子。正德六年(1511)中状元,官翰林院修撰,任经筵讲官。嘉靖三年(1524)七月,因“大礼议”触怒世宗,下狱,两受廷杖,毙而复苏,乃谪戍云南永昌卫(今保山)。时年三十七岁。

受杖责遭重创的杨慎艰难西行,于嘉靖四年(1525)二月抵达谪所。幸而甚得当地官员及士人厚待,此后二十余年间,纵情山水,著述而外,“寄情于艳曲,忘怀于谪居,吟余赏末,时一为之”(1)王畿:《陶情续集跋》,杨慎:《陶情乐府续集》卷末,明嘉靖刊本(载国家图书馆所藏),原书扫描本国图已经在网上公布。,于词曲创作尤丰。其门生好友私下记录其所作,编集为《升庵长短句》《陶情乐府》《陶情乐府续集》和《洞天玄记》等,又蒙当地官员、士人筹资镌刻梓行,遂得广为流传。

但是,其中的杂剧、散曲也给杨慎招来了非议。因为某些作品并非属于杨慎个人的独立创作。

《洞天玄记》杂剧成于嘉靖十六年(1537)之前,此剧与陈自得《太平仙记》杂剧基本相同,仅开头与结尾出入较多。所以当时就已有人发现了这一点,如玄都浪仙《洞天玄记序》所说:“或曰今之传者,直指为陈自得,视此盖差异云。”只是玄都浪仙竭力为杨慎辩护,称“昔东阳柴廓作《行路难》,乃僧宝月窃而有之,遂使后世流传,不知有廓。若自得者,其诸宝月之徒与?”乃反责陈窃杨作,“公取人长而据为己有,极可恶已”(2)玄都浪仙:《洞天玄记》序言一,杨慎:《洞天玄记》卷首,《古名家杂剧》本,据《古本戏曲丛刊》第四集影印本引录。。因其言之凿凿,故后人多从其说。最近黄仕忠将陈、杨二剧作对勘,发现杨作存在多处“窜行”,即较陈作抄漏了多行文字,从而证实杨慎原是根据所得到的存在着明显抄漏的陈氏之剧,略加改删而成。杨慎之作为,说明他不甚重视曲作的原创,盖以玉堂仙史而远游荒徼,不过是以此作戏谑,“休暇而戏为之”(3)黄仕忠:《〈洞天玄记〉袭自〈太平仙记〉考》,黄仕忠:《海内外中国戏剧史家自选集·黄仕忠卷》,大象出版社,2017年,第89~101页。按:张天粹《洞天玄记跋》载,他在嘉靖三十年自京师折泸,再见杨慎,慎“喜出《洞天玄记》,示曰:‘此刻稍嘉,奉霞川仙友一览。’”(见《古名家杂剧》本《洞天选记》卷末)说明他很看重这部剧作。他的“洞天真逸”之号,当即从此剧而来,且嘉靖二十五年所撰《古文参同契序》、三十年所撰《词品序》均用此号,故原不在意于自创与否。。

关于《陶情乐府》,当时已颇存非议。王世贞(1526~1590)《艺苑卮言》说:

(杨慎)曲多剽元人乐府,如“嫩寒生花底风”“风儿疎剌剌”诸阕,一字不改,掩为己有。盖杨多抄录秘本,不知久已流传人间矣。(4)王世贞:《弇州山人四部稿》卷一五二,万历五年(1577)世经堂刊本。按:引文中所提二曲,见于《陶情乐府续集》。

明沈德符《万历野获编》也说:“曾见杨亲笔改定祝枝山《咏月》‘玉盘金饼’一套,窜易甚多。如‘西厢待月,断送莺莺’改为‘成就莺莺’,余不尽记矣。”(5)沈德符:《万历野获编》,北京:中华书局,1959年,第643页。

王世贞又说:“杨用修妇亦有才情,杨久戍滇中,妇寄一律云:‘雁飞曾不到衡阳……’又【黄莺儿】一词:‘积雨酿春寒……无情征雁飞不到滇南。’杨又别和三词,俱不能胜。”(6)王世贞:《艺苑卮言》附录一。故晚明人则盛传升庵曲集之中颇杂其夫人之曲。王世贞所举之曲及所谓杨“别和三词”,均收录于《陶情乐府》卷二,但并无注文说明第一首系夫人所作。

按:王世贞《艺苑卮言》的说法,早在杨慎生前就已经出现了。所以杨慎好友、同年进士王元正就曾为之作澄清,谓【黄莺儿】四曲均为杨慎所作(详后第三节)。旧题徐文长所编《杨夫人乐府词余》五卷,今存万历刊本,把它与嘉靖三十年(1551)所刊四卷本《陶情乐府》相比较,有109首重合。这似乎又证实了晚明人的说法。民国间任讷整理杨慎散曲,即因有惑于此,遂径将两人之集合刊,总题作“杨升庵夫妇散曲”。直到今天,学者在研讨杨慎散曲的成就时,如何分辨其中的夫人之作,仍然是一个棘手的问题。

造成以上情况的原因,是《陶情乐府》正、续各集的编刊经过,向来未能得到圆满解说。而其中之关键,则是因为一直未能找到《陶情乐府》的最初刊本。

我们在全面搜访《陶情乐府》各集现存版本的基础上,细加比勘,发现台北故宫博物院藏原北平图书馆旧藏五卷本《陶情乐府》,正是其初刊本。将它与《续集》、四卷本《陶情乐府》作比较,可以厘清其编刊、流传情况,澄清将他人之作“掩为己有”之说,并解答掺杂杨夫人作品的问题,让杨慎散曲的真实相貌展露于世。兹考述于后,亦以求正于方家。

一、 《陶情乐府》“正集”初刻本

以往学者讨论《陶情乐府》的编刊过程,所依据的文献主要有二:一是嘉靖二十四年(1545)刊本《陶情乐府续集》一卷,二是嘉靖三十年(1551)刊《陶情乐府》四卷。这两书的刊行时间,《续集》在先,“正集”在后。但事实上,清代之后,就有藏书目录把这两者作为正、续集来配对了,如清范邦甸《天一阁书目》卷四之四著录作:“《陶情乐府》四卷、《续集》一卷,刊本。明杨慎撰,简绍芳序。”(7)范邦甸:《天一阁书目》卷四,清嘉庆年间文选楼刊本。而且笔者检索清人藏书目录,《善本书室藏书志》《八千卷楼书目》等有著录,亦均作“《陶情乐府》四卷”。这些目录给人的印象,就是《陶情乐府》的“正集”就是四卷。此外《传是楼书目》著录有“陶情乐府一卷”,当是单独收藏的《陶情乐府续集》。

按:嘉靖三十年刊本,今存二部。一为单行之四卷本,有徐乃昌旧藏本,今归国家图书馆,善本号:A00781。此本尚有宣统三年(1911)岷阳精舍铅印本,乃据明刊本排印。二为三十年刊本与《续集》之合订本,郑振铎旧藏,今亦归国家图书馆,善本号:15687。

需要特别注意的是郑藏本。因为《续集》今存唯一传本,也是郑氏的旧藏,且它已经与三十年刊本装订成一册,即前半是四卷,后半是《续集》一卷,与天一阁所著录的情况正相类似。

由于没有找到刊行时间早于《续集》的初刊本,近来研究者便大多根据郑氏旧藏本,把它们作为正、续集来加以比较。所谓“续集”,顾名思义,应是收“正集”之未收者。而把四卷本与《续集》作比勘,就可以发现:两书所收之曲,重合者多达52首,即《续集》所录之曲,超过百分之六十是“正集”已经收录了的。

对此,研究者有不同的解释。民国间任讷辑杨氏曲,实仅见四卷本,而未及见续集。王文才先生编《杨慎词曲集》,已利用了这部《续集》,称其“大量抄入正集中曲以充数,续集总共不过八十首,抄自正集者即占五十首。”(8)王文才辑校:《杨慎词曲集》,成都:四川人民出版社,1984年,“出版说明”第3页。邵毅平先生则力图为《续集》开解,认为既然《续集》刊本早于今所见之“正集”,则其中重合的篇章,也可能是先刊于《续集》,后来才被这部“正集”收录的。(9)邵毅平:《今本〈陶情乐府〉与〈续陶情乐府〉》,《中华文史论丛》1987年第1辑。应当说邵先生的推测已经接近事实,但他仅仅是推测,并没有文献依据。

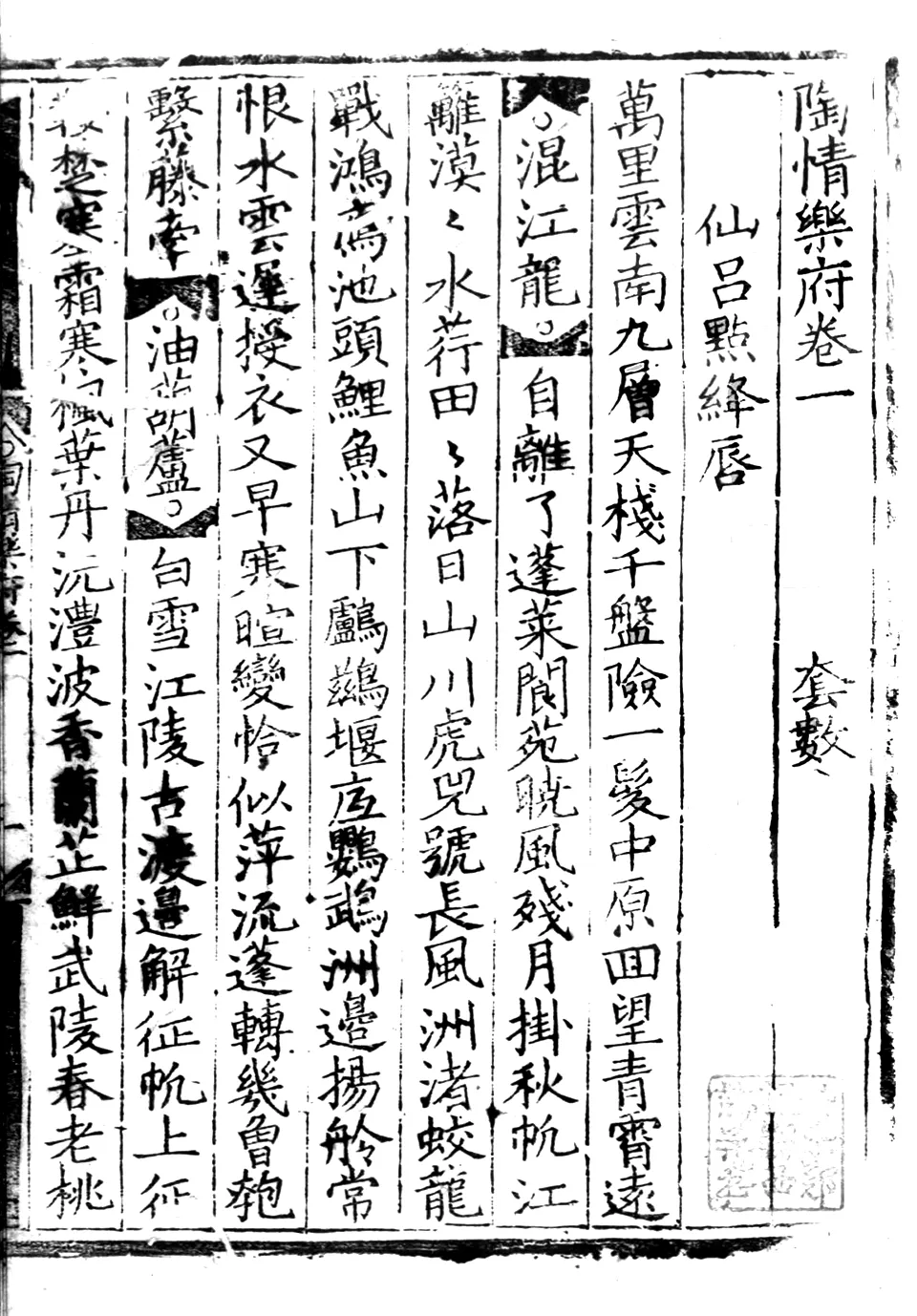

再来看郑藏本正、续集两书,其正文首页如下:

两书版式完全不同:“正集”半页九行行二十字,大黑口,双黑鱼尾,四周双边,无句读;《续集》半页十行行十八字,白口四黑鱼尾,四周单边,有句读。他们被合成一书,看上去像是原本前后相续,甚至像是合刊重印,其实只是某一位收藏者偶然所为。所以,要说清楚正、续集的相互关系,还必须找到真正的“正集”。

幸运的是,这部“正集”尚存于世,它就是《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第996册收录的《陶情乐府》,原书现藏台北故宫博物院。内钤有“万卷楼藏”“韩氏藏书”诸印,因知经明李开先(1502~1568)、清韩应陛(1800~1860)递藏。

此书正文五卷,后附“拾遗”,共收散曲206首。其中卷一“套数”9套,卷二“重头”(10)按:曲中前后阕同一调者称“重头”。126首,卷三“重头”18首,卷四“小令”24首,卷五为“拾遗”,收录散曲21首,末另附“拾遗”,收散曲8首。从卷二、卷三收录数量失衡以及两度“拾遗”的情况看,似乎从初次编集到定型出版,有一个复杂的过程。很可能此书在初次编成时,本为三卷,即卷一套数,卷二重头,卷三小令;在抄录流传过程中,有人另外辑得“重头”18首;之后再度传抄流传过程中,又有人为之“拾遗”补得21首,遂将前一人所补辑的“重头”题为卷三;至刊印时,又有人再作“拾遗”而补得8首,复将前一次所作“拾遗”归为卷五。这说明这部《陶情乐府》从编集、传抄到刊刻,经历了一个辗转曲折的过程,编集、作序、拾遗、刊行者,既非同一人,也不在同一时间,大约是经过许多热心人士不断补辑增录,方成此貌。

将《续集》与之作比较,正文有【一封书】“阳关曲易终”曲重合;《续集》之“拾遗”有8首(即【七犯玲珑】4首、【傍妆台】4首)与此本卷末所附之“拾遗”相重合。但这种重合是有原因的,因为它与新增唱和有关。如【一封书】“阳关曲易终”曲,“正集”原仅此一首,《续集》则续增唱和二首,故三首同录。《续集》与“正集”所附“拾遗”相重者,亦是新增“箬溪顾公【七犯玲珑】四首”即《次韵咏广心楼》4首,系顾应祥次韵之作,即是为了让人看到原作,而将所有【七犯玲珑】曲重录了。

“正集”首有《陶情乐府序》(版心作“陶情前序”),署“嘉靖丁酉正月吉邓川两依居士书”;书末亦有序(版心作“陶情后序”),署“嘉靖甲午夏禺同山人书”。

按:杨南金,字本重,一字用章,号两依居士,邓川(今洱源县邓川镇)人。弘治十二年(1499)进士,官泰和知县、湖广佥事等(11)沈一贯:《喙鸣诗文集》文集卷十九《杨南金传》,明刊本。。嘉靖二年(1522)升江西参议,先已奏乞致仕。杨慎在嘉靖十年(1531)三月过邓川时曾访杨南金,饮于其家,并作有《邓川杨少参先生两依庄诗》,首联云“名公妙年辞京华,飘然归来乘云槎”(12)杨慎著,杨有仁编:《升庵文集》卷二十五,万历十年(1582)刊本。。二人多有诗词唱和。

张含(1479~1565),字愈光,号禺同山人,云南保山人。正德二年(1507)举人,七试春官不第,一生未仕。其父官南京户部右侍郎,与杨父为挚友。二人幼年即相识。慎谪戍之永昌卫,正在保山,故颇得本地人张含的照拂。钱谦益《列朝诗集小传》称:“用修在滇,独愈光能与相应和。”(13)钱谦益:《列朝诗集小传》“丽江木知府”条,上海:上海古籍出版社,1983年,第356页。两人不仅互赠诗文,频繁唱和,更互为对方著作撰写序跋;如嘉靖十三年(1534)杨慎编成《赤牍清裁》,十五年编成《檀弓丛训》,均有张含序;张含于十四年编成《乙未鸣集》,十五年编成《艰征序》,杨慎为之作跋或序。

张含“陶情后序”,开头即称“博南山人酒所倚声,为乐府传咏满滇云”,中谓“昔人云:吃井水处皆唱柳词,触情非陶也”(14)按:任讷《杨升庵夫妇散曲》亦收录有张含序,列于简绍芳嘉靖三十年序之后,题“陶情乐府序”,“酒所倚声”作“集所倚声”,另有二误字,“廊”讹作“廓”,“无”讹作“地”。末仅署“张愈光”,未言所据。王文才所编升庵曲集据以移录。又,倪宗新《杨升庵年谱》亦全文移录,注“明嘉靖简绍芳刻本”,并谓国图、北大“藏有嘉靖简绍芳刻本”(倪宗新:《杨升庵年谱》,北京:中央文献出版社,2015年,第381页)。今经核对,三十年简绍芳序刊本内,并无张含序;且北大未藏明刊本,仅见有宣统排印本,内有简氏序,亦无张序。。杨南金序则开首即云:“太史公谪居博南,酒边寄兴,寓情于词曲,传咏满滇云,而溢流于夷徼。昔人谓:吃井水处皆唱柳词;今也,不吃井水处亦唱杨词矣。”两序内容前后相承,序次清晰:“酒边寄兴”一语从“酒所倚声”出;“传咏满滇云”一语,更是直接移用。两序屡以“酒所”“酒边”为言,说明这些散曲,大多是饮酒寄兴时所撰,并且已经在滇中广为流传,甚至“溢流于夷徼”。

又考玄都浪仙《洞天玄记序》,署“嘉靖丁酉春日”,即撰于杨南金之序同年春天而日期稍晚,序中说:“或曰:贞逸酒边寄兴,则有《陶情》之作;养生寓言,则有玄中之《记》。养生则守中而贞,陶情则和平而逸。是故非放言,非自苦也。”从“酒边寄兴”一语,可见玄都浪仙在写序时,不仅知道《陶情乐府》,而且也读到了杨南金最新所写的序文,所以移用其句子入序。此处两称“陶情”,既是称《陶情乐府》,也是取“陶情”一词之本义。说明杨氏之序,确为曲集而撰(15)《洞天天玄记》,有飞云山人杨悌嘉靖二十一年《洞天玄记前序》,因内有“吾师伯兄太史升庵,居滇一十七载”等语,或以为杂剧成于此年,如倪谱第451页所记。按:实则序文只表达撰写序文时,慎谪滇已十七年。而早在十六年就已经有传言杨慎抄袭陈氏,则剧之完成,犹在此前之若干年。,而且此时《陶情乐府》确已经编成流传。

又,杨慎在嘉靖二十二年(1543)秋所作《答重庆太守刘嵩阳书》中说:

幸兹荒戍瑟居,得以息黥补刖回。惟千钧之弩,一发不鹄,则可永谢焉。复效枉矢飞流、嚆箭妄鸣乎?故无宁效昔人放于酒,放于赏物。且又文有仗境生情,诗或托物起兴。如崔延伯每临阵,则召田僧超为壮士歌;宋子京修史,使丽竖然椽烛;吴元中起草令,远山摩隃糜,是或一道也。走岂能执鞭古人,亦聊以耗壮心、遣余年。若所谓老颠欲裂风景,不自洗磨者,良亦有之。不知我者不可闻此言,知我者不可不闻此言。(16)杨慎著,杨有仁编:《升庵文集》卷六,万历十年(1582)刊本。

这封信掷地有声,流传颇广,后来王世贞、钱谦益等作援引,作为杨慎在滇心态的写照。这里“放于酒”一词,可与“酒边寄兴”等语相对看,说明这是升庵在当时经常挂在嘴边的话语,更可知在杨慎这里,酒与散曲关系紧密。“亦聊以耗壮心、遣余年,若所谓老颠欲裂风景,不自洗磨者,良亦有之”等语,不仅真切坦露了谪居滇南的心态,也不妨看作是杨慎在当时“效昔人放于酒、放于赏物”而恣意于散曲、戏曲创作的一种解释。

据张、扬二人之序跋,“正集”应编成于嘉靖甲午(十三年,1534)夏日,嘉靖丁酉(十六年,1537)正月得杨南金序,此后方得刊行。可惜在清代之后,这部冠有二人之序的五卷本隐而不显,未见于收藏家目录著录,故长期不为人知。(17)按:《中国文学大辞典》在介绍“陶情乐府”版本时说道:“今存嘉靖本,有嘉靖十三年(1534)禺同山人和嘉靖十六年两依居士两序。”当即指此本,但未对卷次、内容等作介绍(钱仲联等编:《中国文学大辞典》,上海:上海辞书出版社,1997年,第974页)。

有意思的是,杨南金的这篇序文,几乎原封不动地被作为《升庵长短句序》,置于嘉靖重刊本《升庵长短句》中,并早已为词学研究者所熟悉。词序署“嘉靖丁酉正月望日两依居士杨南金序”,将词序与曲序相比勘,不过十余字之异而已,除了将曲序“正月吉”作“正月望日”,“满滇云”作“于滇云”,“寓情”作“陶情”,其他各处,文意其实并无更变。

《升庵长短句》,今存最早的刊本当即南京图书馆所藏六卷本。为正集三卷,续集三卷。正集卷首有嘉靖十九年(1540)唐锜序,复有嘉靖二十二年(1543)王廷表跋。杨南金这篇署嘉靖十六年撰的《升庵长短句序》,则置于《升庵长短句续集》的卷首,序之后镌有两行字:“门生楪榆韩宸拜书,门生南华李发重刻”,其行款格式与唐序、王跋不同,与正文也有异。这个刊本被称为李发重刊本,或以为杨氏序即是为词集初刻本而作,(18)参见倪宗新:《杨升庵年谱》,北京:中央文献出版社,2015年,第395页。原是重刊本词集之正集的序,只是错简被误置于续集之首。(19)按:王文才《杨慎词曲集》“出版说明”,认为系“误置”。

所以,《升庵长短句》很可能挪用了杨南金的这篇序;但还有另一种可能,即它是杨南金为升庵词曲集所撰的总序。词序中称:“公辞赋似汉,诗律似唐,下至宋词元曲,文之末耳,亦不减秦七、黄九、东篱、小山。噫,一何多能哉!或曰:君子不必多能,王右军之经济以字掩,李伯时之诗文(曲序作“文艺”)以画掩,公之高文大作,毋乃为词曲所掩乎?”盖所论之体裁为“宋词/元曲”,所论之人为“秦七、黄九/东篱、小山”,原本词/曲并称,故作为曲序固然甚当,若置于词集之首,亦无不可。

再来看《陶情乐府续集》,书名即其卷端所题,含正文一卷,另附“拾遗”。末有跋,内云:“同门东溪李侯君锡手辑之为一卷,藏于巾笥。安宁太守桂溪郑公见之,捐俸锲梓。名曰《陶情续集》,盖拾鲁泉董公所刻之遗也。属畿识其末简云。嘉靖乙巳仲冬望日乡进士门生王畿谨跋。”

鲁泉董公即董沂,系云南安宁州世袭土知州董节之后人,董方之子,嘉靖元年(1522)袭安宁知州。他也即是杨慎《重修温泉记》所提到的“安宁世守知州董沂”(20)张毓碧等修,谢俨纂:《云南府志》卷二十一,清康熙刊本。。又此可知五卷本“正集”的刊印,原是得到了董沂的资助。

此《续集》首有简绍芳的《小序》,称:“《续集》刻成,绍芳特窥管豹,以续文貂,且以阐禺山之幽,终前序之义云。嘉靖乙未冬新喻西峃简绍芳书。”

简绍芳(1494~1557),号西峃,新喻(今江西新余市)人。明朱孟震《河上楮谈》卷二“简西峃”条云:“余乡简西峃(绍芳),弱冠客游滇南,题诗山寺。杨升庵先生一见异之,使人物色,遂定为忘年交。凡先生岀入,必引与俱。先生藏书甚多,简一览辄记。每清夜剧谈,他人不能答,简一一应如响。在滇南倡和及评辨文艺,惟简为多,张愈光诸人不及也。”(21)朱孟震:《河上楮谈》卷二,万历刻本。嘉靖二十四年(1545)四月,杨慎嘱简绍芳隶王褒文于罗汉寺之崖,两人此时或是初识未久,故嘉靖三十三年(1554)简绍芳归里,杨慎作诗送之,有句“十年羁旅共滇云”(22)见《升庵文集》卷二十七《甲寅新正六日送简西峃登舟》。。

简氏此序呼应了嘉靖十三年张含(禺山)为“正集”写的序,说明确是承前书而作续编。但其中也存在一个问题。乙未,即嘉靖十四年(1535),此时杨慎谪滇十二年,而序文中却说“处滇廿余年”,两者必有一处失真。按:简氏序中此语,与王畿跋“吾师升庵先生在滇廿余年”实相呼应。王畿跋作于嘉靖二十四年乙巳冬,时杨慎谪滇已二十二年,与“廿余年”之说相符。故简序所署“乙未”,当为“乙巳”之误,即简序也同样撰于嘉靖二十四年冬,“《续集》刻成”并附诸印行,亦在此时或次年春。

又,前举《续集》增补了顾应祥唱和之曲。按:顾应祥(1483~1565),字唯贤,号箬溪,浙江长兴人。他在嘉靖九年(1530)以右副都御史巡抚云南,次年尝建保山县儒学,并为杨慎《转注古音略》作序;十二年一月以丧去。嘉靖二十八年(1549)再任云南巡抚,短期即离任。《续集》刊于二十四年冬,故其所增四首次韵之作,乃第一次任职时所作,撰写的时间当嘉靖十一年岁末以前。这说明《续集》所收,并不都是嘉靖十三年“正集”编成之后新撰之曲,而是确实是“拾鲁泉董公所刻之遗”,蒐辑“正集”未录的遗篇。

二、 四卷本《陶情乐府》的编刊缘由

王世贞说杨慎散曲“多剽元人乐府”,即取自前人,其所举两例,均属事实。一为“嫰寒生花底风”套曲,《续集》卷一收录。此套实系汤式之作。汤氏《笔花集》收录,题【南吕·一枝花】《春思》(23)汤式:《笔花集》,明抄本(北京大学图书馆藏)。;陈所闻《北宫词纪》亦收录,作者署“元汤菊庄”(24)陈所闻:《新镌古今大雅北宫词纪》卷六,万历三十二年(1604)继志斋刊本。。

二为“风儿疎剌剌吹动”二曲,见于《续集》卷一,曲牌作【山坡羊带过皂罗袍】。按此实为明陈铎【仙吕·山坡羊】组曲之前二曲,《秋碧乐府》收录(25)陈铎:《秋碧乐府》,明抄本(国家图书馆藏)。;《群音类选》有选录,题“【山坡里羊】一套(闺怨)”,作者署“陈秋碧”(26)胡文焕辑:《群音类选》清腔类卷四,明胡氏文会堂刻本。。陈铎卒于正德二年(1507),时杨慎尚未中进士。

因此,《陶情乐府》里淆入他人之作,是无可争辩的事实。但是,如果再仔细核查收录这些曲文的版本,我们意外地发现:那些被称为“剽窃”的散曲,都只出现在五卷本“正集”和《续集》里,而没有被收录到重编的四卷本中!

这是否系四卷本有意而为?便是需要探究的问题。

四卷本的刊行,已经晚于《续集》六年,但它并不是之前已经刊行的正、续两集的汇编,而是在此二集的基础上,精简删汰,重编而成;新增3首,为杨慎寄简绍芳【折桂令】、简绍芳唱和之曲及范甫寄杨慎【一枝花】。简绍芳既是《续集》序文的作者,也是这部四卷本序文的作者。在一段并不长的时间内,简绍芳先后为两部编纂标准差异颇大的曲集作序,显得很不寻常。

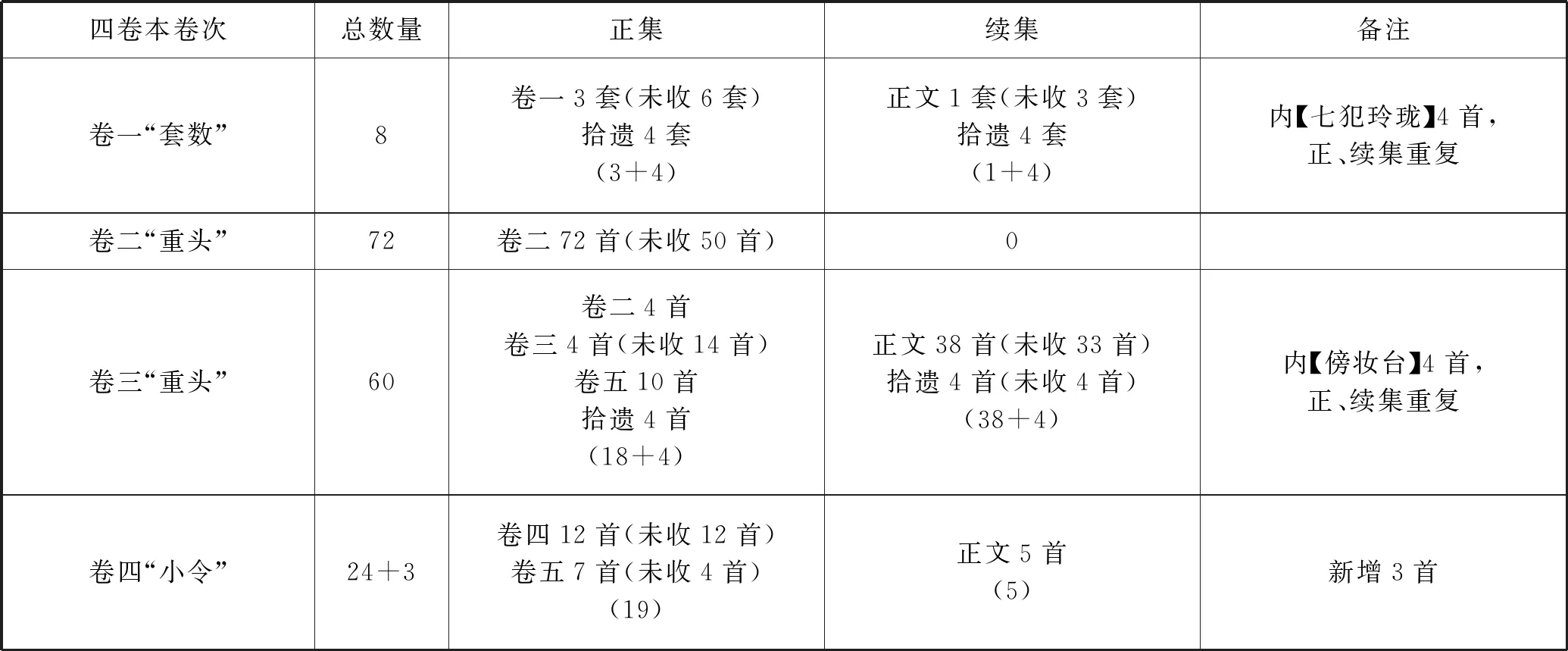

我们先来看四卷本所收散曲的情况:四卷本共有套数、散曲167首,其中采自正集者120首;采自续集者52首(按:所收续集之曲有8首与正集重合),新增3曲。四卷本所删去的内容,计正集86首、续集40首。详见下表:

四卷本卷次总数量正集续集备注卷一“套数”8卷一3套(未收6套)拾遗4套(3+4)正文1套(未收3套)拾遗4套(1+4)内【七犯玲珑】4首,正、续集重复卷二“重头”72卷二72首(未收50首)0卷三“重头”60卷二4首卷三4首(未收14首)卷五10首拾遗4首(18+4)正文38首(未收33首)拾遗4首(未收4首)(38+4)内【傍妆台】4首,正、续集重复卷四“小令”24+3卷四12首(未收12首)卷五7首(未收4首)(19)正文5首(5)新增3首

从上表可见,这部新编四卷本其实是在恢复《陶情乐府》最初格局的同时,又有所调整。即卷一仍为套数,卷四均为小令;从正集卷五、附录拾遗和《续集》中选取的套数、小令,亦归入这两卷。变化较大的是二、三两卷。

按:前文已述,五卷本“正集”卷二有“重头”120首,卷三则仅18首,两者篇幅明显失衡。本次重编,卷二存72首,即将原“正集”卷二削去50首,另移4首至卷三。卷三60首,含原卷二4首,原卷三删存的4首,原卷五10首,附录拾遗4首及《续集》38首。虽然卷二较卷三多12首,但兼顾到各曲篇幅本身大小的因素,经过这番处理,这两卷也已经基本均衡了。也就是说,“正集”之所以变成五卷再外加拾遗,是因为补辑者为尊重他人工作,而顺意增加卷数。四卷本则统一体例,平衡卷次,更显得精审且规范。

同时,从被四卷本删汰的内容,我们可看到其所作精简删汰的基本思路,并探察其中的缘由。

(一) 剔除他人之作

《续集》所录“嫰寒生花底风”“风儿疎剌剌吹动”二套,在四卷本中已经剔除。

一些经我们查考属于他人曲作而被收入正、续集者,也都被四卷本剔除。如《续集》所收【水仙子】四首:

英雄回首即神仙,山水清音当管弦,园林好处都题遍。不烧丹懒坐禅,对花枝中酒高眠。任光阴眼前赤电,傲霜雪镜中紫髯,仗平安头上青天。

木兰船且湾在汉江头,桃花马权拴在官渡口,香藤轿暂歇在人家后。懒登程慵进酒,三般儿无打断来由。船儿小难装恨,车儿窄怎载愁,马儿嘶人去也难留。

莺煎燕聒惹相思,雁去鱼来传恨词,蜂喧蝶闹关心事。俺风流偏惯使,三樁儿说与娇姿。昏迷着无明无夜,凄凉的半生半死,得团圆何日何时?

干相思心绪乱如丝,虚疼热恩情薄似纸,死缠绵语话儿尖如刺。母王魁信有之,不由人提起当时。一间别一番害,一欢娱一个死,一翻身一命悬丝。

四卷本只收录了第一首,余三支皆删去。第一首风格明朗洒脱,《艺苑卮言》评其末句为佳句。但第三首实为汤式【湘妃引】《有所赠》,第四首是汤式的《代人送》。则第二首未收录,当亦是他人之作而被剔除。

按:《续集》系门生李君锡“手辑”。说明杨慎在聚会时,曾用这四首组成一套,以抒发情怀,所以被当作杨慎创作而记录下来。但杨慎多属“戏为之者”,随意点窜捏合他人之曲,以作应酬。其中既有新创,也有移植挪用。这在宴饮聚会场合,宾主共欢,或许原属平常;但堂而皇之地收录到个人著作集内,则易滋物议。四卷本将此类篇章删去不录,当属此情。

此外,还有一些曲子,采自元人杂剧,如正集卷一【点绛唇】“娇马吟鞭”套,取自元无名氏《秋夜云窗梦》第一折;正集卷一【点绛唇】“锦缆龙舟”套,题下原注:“杜牧之红袖写乌丝,改旧词。”即取自元乔吉《扬州梦》第一折。虽然正、续集在收录时,已在题下注明“改旧词”,但我们把所录曲文与今存之杂剧作比对,可以看到不过是文字有所删简而已,如改“大都来一箇箇着轻纱”句,简删为“着轻纱”,诸如此类,并无实质性的修订与提高。故四卷本也都剔除了。

(二) 保留改订自旧词但对意境有所提升的散曲

如《续集》卷一【八声甘州】“冰轮悬镜”套,即沈德符批评的“改祝枝山”之曲,题下原注:“席上有歌此词者,中有病句,遂为改定。”

试比较二套之首阙:

玉盘金饼,看渐离沧海,飞上瑶京。冰轮不定,碾破素秋千顷。阴晴不改清虚体,圆缺常如一样明。是谁、将琼楼玉宇修成?(祝枝山原作)

冰轮悬镜,看渐离沧海,飞上瑶京。金波不定,遍大地霜凝冰净。千江有水千江映,万里无云万里明。是谁、将琼楼玉宇修成?(《续集》)

这里杨慎所改虽仅二句,但此二句实为警策之句、点睛之笔,提升了曲之境界,故四卷本亦予收录。

再如正、续集皆收录的【七犯玲珑】(四首,原题“改旧词”)(27)按:此四曲杨慎《玲珑倡和》(有嘉靖刊本)亦收录,文字与曲集接近。,四卷本亦收录,题下仍注“改旧词”。所谓“七犯玲珑”,为明代集曲的一种形式,此曲乃在【香罗带】【梧叶儿】【水红花】【皂罗袍】【桂枝香】【排歌】【黄莺儿】中各取一句,缀合而成。《南音三籁》《吴骚合编》亦收录此四曲,题作“四时闺景”,署升庵撰。

因为“席上有歌此词者”,杨慎觉得其中“有病句”,兴之所至,为之作修订,而歌者则据改本演唱,这改本之后还可能多次被演唱,所以门生好友将这些改订本都记了下来,或为贪多,后来汇编成集时,虽已知改自他人者,亦予收录。盖以为既然经过修订,便可以视为杨慎作品收录,凡正、续集中注明“改旧词”者,都应是属于相同的情况。杨慎其时或有所闻,大约亦不以为意。而不曾想到,在他人看来,这是杨慎公然取他人之作,“掩为己有”。

“多剽元人”“一字不改,掩为己有”之类的议论,大约在正、续集刊行不久,就已经滋生。这样看来,四卷本其实是为了应对当时的批评而重新编刊的,类同今日所谓“危机公关”;其中剔除他人之曲,正是为了避免“剽窃”之讥。

此四卷重编本与五卷本“正集”皆题作《陶情乐府》,此后并行于世,明人多视为同一书。如《艺苑卮言》《补编全蜀艺文志》《玉堂丛语》等所载杨慎著作,仅言《陶情乐府》《续集》,当指“正集”“续集”。故万历之后的曲选本,仍多据正、续集选录。如胡文焕编《群音类选》,从正、续集选录了【驻云飞】(“暗想娇容”,4首,题“相思”)、【一半儿】(“小红楼上月儿斜”,4首)、【驻云飞】(“暮雨朝云”,4首)。另有【二郎神】“春到后”套,并为《群音类选》《吴骚合编》《南宫词纪》收录;【越调·斗鹌鹑】“分手桥东”套则为《北宫词纪》《青楼韵语》收录。这些曲文,皆仅见于正、续集,四卷本已经删去。

换言之,因为四卷本与“正集”同名,被四卷本删除的作品,依然被读者视为杨慎之作而流传,几乎没有人注意到后出的四卷本与之前相同书名的“正集”有何不同,而这正是杨慎继续遭受非议的主要原因。

(三) 汰去风格俗艳之作

“正集”中有不少风格俗艳之曲,未被四卷本收录。如卷五【巫山一段云】:

巫女朝朝艳,杨妃夜夜娇。行云无力困纤腰,媚眼晕红潮。阿母梳云髻,檀郎整翠翘。起来罗袜步兰苕,一见又魂销。

又,卷二【驻云飞】四首:

暗想娇容,疑是瑶台月下逢。凤枕鸾衾共,蝶粉蜂黄重。侬,何处最情钟?分散西东,会少离多,天也将人弄。水远山长处处同。

暗想娇情,一笑回头百媚生。两点秋波净,八字春山映。卿,别后冷清清,独守长更,泪雨难晴,一枕和愁听。隔个窗儿滴到明。

暗想娇羞,往事牵情不自由。帐薄灯光透,寒峭花枝瘦。休,一日比三秋,人在心头,两字相思,锁定双眉皱。残梦关心懒下楼。

暗想娇娆,家住成都万里桥。归凤求凰调,比玉如花貌。妖,无福也难消,泪染红桃,欲寄多情,鱼雁何时到?若比银河路更遥。

以上四曲,《群音类选》“清腔类”卷七亦选录,题“相思”,署杨升庵作。

此类文字,内容香艳,风格浮俗,私下酬唱,可供一谑;刊入个人专集,恐不妥当。四卷本予以剔除,当即因此。

四卷本刊于嘉靖三十年冬,简绍芳“序”称:“临川拙庄杨子、澹斋余子请刻之,漫书以传好事。”此二人生平履历无考。今观四卷本新增有杨与简唱和之曲,故简氏既是作序者,也可能是编集参与者。然则杨、余二子“请刻之”,也可能是出于简氏等人的委托。

简绍芳与杨慎往来甚密,“慎每出入,必引与俱”。他曾为杨慎编撰年谱,称“此公自状,实录也”(28)简绍芳:《杨慎年谱》,杜应芳辑:《补续全蜀艺文志》卷三十六,万历刻本。,说明本出升庵授意。从两人之交情,可以推知这部四卷本的编刊,或是为了帮助杨慎应对外界的非议,也是帮助杨慎编成一部精到而符合时行规范的散曲集。

若以上推论成立,则这部四卷本的重新编集,很可能还得到了杨慎本人的首肯。

三、 《杨夫人乐府词余》之真伪

杨夫人黄峨(1498~1569),字秀眉,四川遂宁人,南京工部尚书黄珂之女,正德十三年(1518)为升庵继室。杨慎在嘉靖三年(1524)七月遭杖责后谪云南,黄峨一路陪行;十月,抵江陵驿,方孤舟归蜀,返新都主持家事。嘉靖五年(1526)六月,杨慎惊闻父病重,匹马间道而返,父病竟得痊愈。七月,携夫人黄峨同往云南戍所。嘉靖八年(1529)初,返新都;六月,杨廷和去世;八月,杨慎闻耗,几经请求,回籍奔丧。是岁末,杨慎被勒令返滇,黄峨则留蜀主持家务,自此长期分隔两地。夫妻感情甚笃,故升庵多有寄情之作。

或谓升庵夫妇之间,互有诗词唱和。此说延伸,黄峨更得才女之名。嘉隆间人已盛赞黄峨富有才情,或谓她与升庵“唱和”之作,甚至胜过升庵原作。其惊艳动人,依稀仿佛宋代的李清照与赵明诚的故事。

按:“正集”卷二、四卷本卷二有【黄莺儿】“雨中遣怀”四首:

积雨酿轻寒,看繁花树树残,泥途满眼登临倦。云山几盘,江流几湾,天涯极目空肠断。寄书难,无情征雁,飞不到滇南。

夜雨滴空堦,傍愁人枕畔来,乡心一片无聊赖。泪眸懒揩,狂歌懒裁,沈郎多病宽腰带。望琴台,迢迢天外,怀抱几时开?

霁雨带残虹,映斜阳一抹红,楼头画角收三弄。东林晚钟,南天晚鸿,黄昏新月弦初控。望长空,披襟谁共,万里楚台风。

细雨湿流光,爱青苔绣粉墙,鸳鸯浦外清波涨。新篁送凉。幽芳弄香。云廊水榭堪游赏。倒金觞,形骸放浪,到处是家乡。

其首阙,即王世贞说的杨夫人寄升庵者;后三阕,后人多坐实为杨慎之唱和。如《群音类选》收录此四曲,于首阙注云:“王弇州以此首为升庵夫人所作,盖寄升庵者。观其词意,近乎似也。”(29)胡文焕辑:《群音类选》“清腔类”卷八,万历二十五年(1597)文会堂刻本。

王世贞之说,影响甚大。在万历之后,“杨夫人”的才女形象更是广为传诵。万历年间,时人刊刻黄峨之曲,题《杨夫人乐府词余》,刊行于世。将此集与四卷本《陶情乐府》比较,曲文颇多有重合,这似乎坐实了杨慎集中掺杂黄峨之曲的说法,所以民国以来整理《陶情乐府》的学者,大多将二人之曲合刊。如任讷编校《杨升庵夫妇散曲》(商务印书馆,1934)、卢前编刊《杨升庵夫妇散曲三种》(金陵卢氏刊本,1936)、黄兰波与黄缘芳编校《升庵夫妇乐府》(中华书局,1940)等,皆是如此(30)按:据任氏《弁言》,他所见仅为四卷本及《杨夫人乐府》两种,而未见《续集》,亦不知曾有五卷本,故以四卷本为底本排印;夫人词曲五卷中,汰其已见于升庵乐府者,重新编排为三卷。后二家则沿用了任氏之本,惟卢前另增《玲珑唱和》一卷等。。任先生在《弁言》中称:“(升庵)夫妇虽各有散曲之专集,而篇章多彼此复见,孰倡孰随,混淆莫辨。分行两集,不如总订一编之情联意合也。”

按:署“杨夫人词余”的曲集,在明代至少有三种版本:

1. 《徐文长重订杨升庵夫人词曲》五卷,明刊本,卷首署“徐文长重订”,有杨禹声“引”。有吴梅旧藏本,现归国家图书馆。

2. 《新镌杨升庵先生长短句》四卷附《杨夫人乐府词余》五卷,万历间刻本,前有许孚远序。有郑振铎旧藏本,现归国家图书馆。

3. 《杨升庵先生夫人乐府词余》五卷,明刊本,国家图书馆有藏。

以上三种,书名各异,而版式、内容实同,皆为半页九行二十字,白口单白鱼尾,左右双边,版心署“杨夫人词余”及卷次,盖为同版改名重印。

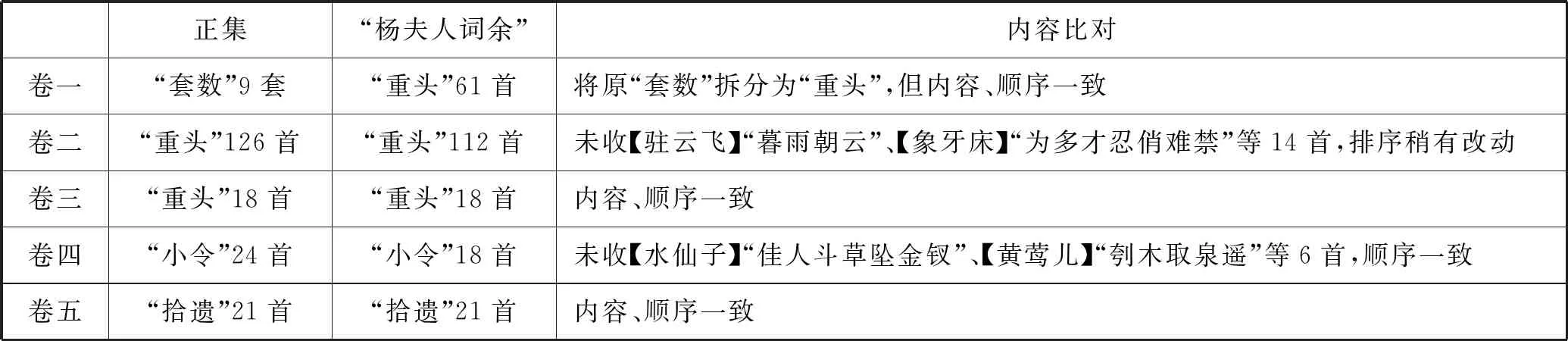

按:此集实系据《陶情乐府》五卷本“正集”删改而成,伪题“杨夫人词余”。只是由于以往学者没有找到这“正集”的初刻本,所以一直未能解开此一疑团。兹解说如下。

(一) 所录之曲与《陶情乐府》正集基本一致,而未超出正集范围

正集“杨夫人词余”内容比对卷一“套数”9套“重头”61首将原“套数”拆分为“重头”,但内容、顺序一致卷二“重头”126首“重头”112首未收【驻云飞】“暮雨朝云”、【象牙床】“为多才忍俏难禁”等14首,排序稍有改动卷三“重头”18首“重头”18首内容、顺序一致卷四“小令”24首“小令”18首未收【水仙子】“佳人斗草坠金钗”、【黄莺儿】“刳木取泉遥”等6首,顺序一致卷五“拾遗”21首“拾遗”21首内容、顺序一致

较之五卷本“正集”,仅刊落两序、未取书末所附“拾遗”,汰去20首,仍编为五卷。五卷本中卷二收曲过多,而卷三则偏少,故四卷本中已加以平衡,而此本则依旧。所汰者或是过于艳俗,如【傍妆台】【象牙床】诸阙;或是内容与杨夫人身份明显不合,如【黄莺儿】“刳木取泉遥”、【普天乐】《别张愈光》等。

(二) 改换题目,或删去原注,或另拟副题,使之符合杨夫人身份

如卷一将原“套数”拆分,编为“重头”,改其题下之注。如【仙吕·点绛唇】题下原无注,《杨夫人词余》增署作“送滇南行”;又【点绛唇】原注“杜牧之红袖写乌丝,改旧词”。此则改为【仙吕·点绛唇】“维扬风月”。卷二【清江引】曲,原注“留别安宁诸交”,各曲下注明所赠之人,《杨夫人词余》删去原注与人名;其六之“宝珠祇园怀旧游”句,删去“旧游”二字,代以“〇〇”。卷四【折桂令】原注“别程以道”,此则省作“别程”。凡此,多为修订改删,使合杨夫人身份。

要之,所谓“杨夫人词余”,乃据《陶情乐府》正集加以修订删削而成,原为书坊为射利而刊,但对塑造黄峨的才女形象,起到了推波助澜的作用。

不仅《杨夫人词余》是伪托,所谓黄峨以【黄莺儿】寄升庵,也应是源于美丽的传言。

清初褚人获《坚瓠集》载:“《艺苑卮言》以《雨中遣怀》【黄莺儿】前一首为杨升庵夫人所作,后三首为升庵作。王元正以为四词皆出升庵。”(31)褚人获:《坚瓠集》补集卷二“杨升庵黄莺儿”条,康熙刻本。

按:王元正,字舜卿,盩厔(今西安周至)人。他与杨慎同为正德六年(1511)进士,嘉靖三年一同参与了“大礼议”事件,被杖责后发配茂州(今四川茂汶羌族自治县),十六年与杨慎同被世宗列入“不得宥免”的八人之一。嘉靖二十年八月,杨慎返蜀,四川巡抚刘大谟聘其与王元正等同修《四川总志》,为此王、杨共事二月,编竣后,杨慎为文序之。两人有散曲唱和,如杨慎有《和王舜卿舟行四咏》一组。王元正卒于嘉靖二十四年(1545),杨慎撰《祭玉垒王舜卿文》痛悼之(32)按:倪宗新《杨升庵年谱》认为据祭文中“竟庚子之日斜,忽辰巳之相凑”句,知其卒于嘉靖二十四年。见第485页。按:清杨仪修、王开沃纂《(乾隆)盩厔县志》卷八(乾隆五十八年补刻本)有王元正传,称因大礼议“谪戍茂州”,“居茂二十年,竟卒于伍。隆庆改元,录议礼诸臣,赠光禄寺少卿。”王元正于嘉靖四年至谪所,“居茂二十年”而卒,亦可作为佐证。。王元正特别为此事作解释,说明杨夫人寄曲的说法,在“正集”刊行未久时就已经在外间流传了。当然,也可能作为同年好友的王元正曾表达过这四曲是杨慎所作,故褚人获用来作为证明。

又,晚明王骥德《曲律》从另一角度出发,说此曲“无闺阁婉媚之致,予疑以为升庵代作”(33)王骥德:《曲律》卷四,天启五年(1625)毛以遂刻本。。即从风格上看,也应是杨慎代作,而非夫人之笔。

按:【黄莺儿】四首,题“雨中遣怀”,系四首组曲,风格一致。四卷本《陶情乐府》中,同一曲牌四首一组者,不下20例。如【驻马听】“和王舜卿舟行四咏”、【对玉环带过清江引】“风花雪月”等四首、【醉高歌】“年年客邸春风”等四首,都是如此。也可以说这是杨慎散曲创作的一个特色。

不仅如此,杨夫人的其他作品也存在疑问。明朱孟震《河上楮谈》称:“先生夫人黄氏,遂宁黄简肃公女。博通经史,能诗文,善书札,闲于女道。性复严整,闺门肃然,虽先生亦敬惮之。尝见先生从子大行(有仁)云:‘夫人虽能诗,然不轻作,亦不存稿,即子姪辈不得而见也。’今海内所传若‘雁飞曾不到炎方’及‘懒把音书寄日边’,久为人传诵。……诸书所指不一,且声调与夫人百相远矣。”(34)朱孟震:《河上楮谈》卷二“黄夫人”条,万历刻本。

又王世贞所举黄峨“寄外”诗,明顾起纶《国雅品》“杨孺人黄氏”条,有相反的证据,内云:“余见南中少年,多习孺人所为小令【黄莺儿】,非只一阕。及见刘安宁有用修手书卷,亦有‘曰归’‘其雨’之句,似用修代内作。以其思多深僻也。若出孺人,更当流亮。故天分所限。俞氏所纂《春日即事》一首,旧说是祝英台讥梁山伯而作,余少时便闻梨园人唱此,断非孺人所作。为附证之,恐伤闺体也。”(35)顾起纶:《国雅·国雅品》闺品“杨孺人黄氏”条,万历元年(1573)顾氏奇字斋刻本。顾起纶(1513~1587),字玄言,号九华山人,无锡人。所撰《国雅》二十卷,《续国雅》四卷,凡例后有《国雅品》一卷,有万历元年顾氏奇字斋初刻本。《国雅品》“杨修撰用修”条称:“往余在滇中,以吏局经高峣,一访升庵故墅。适至自泸,会于安宁曹溪精舍,留连信宿。其落魄不检形骸,放言指据凿凿惊座,应是超悟人。”(36)顾起纶:《国雅·国雅品》士品三“杨修撰用修张进士愈光”条,万历元年(1573)顾氏奇字斋刻本。可知虽然也引王世贞之说,但他毕竟曾与杨慎有交集,且尚能见到其他物证,故并不支持王氏之说。

四、 结 语

综上所述,我们对《陶情乐府》各集的编纂过程,可以作进一步的推论与梳理,得出结论如下:

《陶情乐府》的“正集”,编成于嘉靖十三年,世交兼门生张含(字愈光)撰写了“后序”,集中也有“赠张愈光”曲,他可能是编集者或资料提供者;至嘉靖十六年得杨南金序,该年升庵五十岁。之后,因获安宁知州董沂资助而刊行。其后门生李君锡拾董刻之遗,辑为《续集》一卷,门生王畿作跋,由得升庵所称赏的简绍芳作序,在得到安宁太守郑氏资助后,刊成于二十四年冬。正、续两集所收散曲,当为杨慎在平日宴饮文会之时撰写或据旧词修订而交付歌者演唱者,为其门生好友私下记录保存,嗣后辑录成集,得本地官员资助而梓行。杨慎本人或有所闻,实未具体参与。

其编集辑录者,因钟爱杨慎之作,贪多求备,凡经杨慎之手者,均不愿遗弃,故纵是在席间据旧词改写乃至借用他人之曲,亦一并收录。遂使汤式、陈铎、祝允明等人的作品,以及一些源于杂剧的曲文,亦被收录。虽题下多已注明系“改旧词”,但既有借用旧词而漏注者,也有借用旧词而实未作明显修订者。

正、续集之编选,亦不回避其间之“艳曲”。这些曲作,主要撰写于嘉靖四年至十六年前后,亦即杨慎三十八岁到五十岁这一段时间。在杨慎当时,乃故作放旷而为此类张扬之事。王世贞《艺苑卮言》说:“用修谪滇中,有东山之癖。诸夷酋欲得其诗翰,不可,乃以精白绫作裓,遗诸伎服之,使酒间乞书。杨欣然命笔,醉墨淋漓裙袖。酋重赏伎女,购归,装潢成卷。杨后亦知之,便以为快。”又说:“用修在泸州,尝醉,胡粉傅面,作双丫髻插花,门生舁之,诸伎捧觞,游行城市,了不为怍。……特是壮心不堪牢落,故耗磨之耳。”(37)王世贞:《艺苑卮言》卷六,《弇州山人四部稿》卷一四九。所以王畿在嘉靖二十四年为《续集》所撰《跋》,直称升庵“寄情于艳曲,忘怀于谪居”,犹颇以“艳曲”为能。

但曲流传集刊行未久,便有升庵“剽窃”他人之作的传言出现,对其放浪形骸亦有所议论。后来王世贞的记载,便是源于这些传言。

针对于此,临川杨拙庄、余澹斋倡议重刊《陶情乐府》,简绍芳为之写了一篇新的序文。此本以正、续二集为据,重新筛选删汰,剔除他人之曲,保留若干经过杨慎修订的散曲,并汰去大量嫌于浮艳的篇章,新增三曲,又平衡卷次,精编为四卷,刊成于嘉靖三十年。这项重编事宜可能得到了杨慎本人的首肯,所以四卷本《陶情乐府》,可视为对杨慎散曲创作做最后的总结,今后讨论升庵散曲的成就,应以此集为准。

至于王世贞所载杨夫人寄夫之曲,升庵连和三词,均不能胜之类的说法,当是仿李清照事迹而衍生出来的。万历间所刊“杨夫人词余”,实是书坊据《陶情乐府》“正集”改删而成,伪托于杨夫人名下,以博销售。这些书籍的传播,进一步助长了黄峨的“才女”传说。又由于五卷本“正集”在清代以来几乎不为人所知,学者无从判别“杨夫人词余”的由来,只好将夫妇二人之曲合刊,不分彼此。其实“杨夫人词余”中与四卷本相重合的散曲,亦皆出杨慎之手。至于才情盖世的黄峨故事,可以作为美丽的传说而称诵,但不可视为事实。