政治信任:概念史回溯与实证研究反思

赵健池 王正绪

(复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433)

“政治信任”是一个发源于美国政治心理学研究的概念,多年来一直是实证政治学的热门话题。我国政治学界在过去十余年中,对政治信任的研究也有了大量的成果。(1)根据中国知网统计,自2002年至2020年,包含政治信任关键字的中文论文共有800篇,标题中包含政治信任的中文论文共有1140篇。笔者已知最早涉及中国政治信任实证研究的著作为闵琦著:《中国政治文化》,昆明:云南人民出版社,1989年。最早关注中国政治信任问题的英文文献是Shi Tianjian, “Cultural Values and Democracy in the People’s Republic of China,” The China Quarterly 162 (2000): 540-559。最早将“政治信任”作为学术概念提及的中文论文为谢岳:《公共舆论:美国民主的社会基础》,《江苏社会科学》2002年第4期。在这种情况下,回归本源,检视这一“舶来”概念的内涵和结构,并考察其跨文化适用性,具有重要意义。简而言之,政治信任在存在论上对应哪些观念与态度、在认识论上有着什么样的逻辑架构和形成理路、在方法论上如何构建与中国政治文化相融洽的概念话语并实证,都是研究者必须认真面对和解决的问题。

在西方政治心理、政治文化研究文献中,关于政治信任的讨论经过数十年积累,已经形成了多层次的复合概念体系和多维度的复杂理论框架。但是,这一概念在被引入中国“田野”的过程中,其系统性特征并未得到充分的理解和正确的运用,出现了本体论、认识论与方法论的脱节。与此同时,政治信任的理论构建工作未能适配中国政治社会固有的结构和文化特点,没有与中国政治实践的基础理论范式形成融合。

本文梳理了政治信任概念发展和理论建设的学术史,力图推动中国政治文化和政治心理研究探索新的理论范式与实证方向。文章结构如下:首先,简要追溯政治信任概念的发展历程,系统厘清戴维·伊斯顿(David Easton)模型及其相关理论的积累与演变,进而完整地勾勒出政治信任的发生机制,并归纳可能影响实证测量效度和信度的情境。其次,对国内政治信任实证研究的概念化与操作化实践进行检查和反思。我们发现,由于忽视本体论和认识论层面的剖析,现有研究对概念的理解、运用以及操作化流于简单与粗浅,结果是理论话语的含糊、实证测量的驳杂以及因果分析的混乱和机制解释的缺失。此外,西方现有的制度和文化理论无法解释中国高水平政治信任现象背后复杂多样的价值观念图景。因此,本文强调文化主义范式创新对于信任分析的重要性。本文最后对中国的政治信任实证研究提出了未来的方向和建议,我们需要更好地利用本土历史文化资源,重新定义和发现有关概念与解释变量。

一、 政治支持:伊斯顿模型

美国政治学家伊斯顿最早对“政治信任”(political trust)进行了系统的定义,奠定了概念的基础框架及其理论发展方向。(2)Easton David, “A Re-assessment of the Concept of Political Support,” British Journal of Political Science 5.4 (1975): 435-457.在此之前,美国民众的政治不满和政治冷漠给政治心理学界带来了严重的制度危机感,客观上促成了 1960年代公民文化实证研究的勃兴。当时,“政治信任”在政治心理研究中只是一个相对边缘的话语,其定义和定位一度极不清晰。它有时作为政治不满(discontent)和政治疏离(alienation)的操作化指标,有时又指代公民的某种总体性的政治感受。(3)Citrin Jack, “Comment: The Political Relevance of Trust in Government,” American Political Science Review 68.3 (1974): 973-988. Miller Arthur H, “Political Issues and Trust in Government: 1964-1970,” American Political Science Review 68.3 (1974): 951-972. Miller Arthur H, “Rejoinder to “Comment” by Jack Citrin: Political Discontent or Ritualism?,” American Political Science Review 68.3 (1974): 989-1001.相比之下,与“政治信任”相近的“政治支持”概念更早得到完整的阐发。伊斯顿将“政治支持”作为政治系统输入端的两部分之一(另外一部分是民众的政治要求),对它的内涵和结构进行了说明。(4)Easton David, A Systems Analysis of Political Life (New York: Wiley, 1965).其主要内容有三点:

(一) 将政治支持区分为显性支持(overt support)和隐性支持(covert support)。前者指支持性的行动,后者指支持性的态度。

(二) 区分公民政治态度的不同客体,把政治支持的对象分为政治共同体(community)、政治体制(regime)和政府当局(authority)。

(三) 划分了政治支持的两种类型,即属于理性利害认知的特定性支持(specific support)和属于情感依附习惯的弥散性支持(diffuse support)。

在随后的文章中,伊斯顿明确了政治支持研究的焦点在于其态度性而非行为性特征,并进一步从性质、客体、内容、来源、形成机制五个方面对支持态度进行了全面阐述。他将信任作为支持的一个子概念,首次对其进行了正式界定。(5)Easton David, “A Re-assessment of the Concept of Political Support,” British Journal of Political Science 5.4 (1975): 435-457.伊斯顿的政治支持(信任)理论体系包括:

(一) 支持的性质,亦即“支持是什么”。特定性支持是公众对自己的需求是否以及能否被满足的一种计算和判断,以目标为导向,关注具体事态的结果。弥散性支持是公众先定的情感习惯或文化观念,没有特定的目标,超越具体事态。

(二) 支持的客体,亦即“支持谁”。特定性支持的客体是政府当局,包括有形的政府机构、政治团体乃至整个官僚政府。弥散性支持的客体则包含政治共同体、政治体制和政府当局三种对象,一般更偏重政治共同体和体制,但有时也扩散至政府当局的某些机构或职位。

(三) 支持的内容,亦即“支持什么”。特定性支持是公众在了解自身利益诉求和政治运行过程这两方面信息的基础上,对于政府行为及其结果符合自身利益的程度的认可。简言之,公众支持的是能满足自己需求的政府表现。

在阐述弥散性支持的内容时,支持被区分为两个子概念,其一是“信任”(trust),其二是“正统性感知”(legitimacy)。“信任”在这里指公众在情感上倾向于相信政治对象怀有自觉的善意——能够主动地服务于公众利益需求。(6)伊斯顿这里阐述的“信任”与特定性支持的区别在于:前者是看重过程胜于结果的感情倾向;后者则完全是实际效果导向的理性计算。“正统性感知”指的是公众对于政治对象抱有一种杂糅了信仰式崇拜、道德性服膺以及义务性维护的情感习惯。换言之,公众支持的是政治对象先定的正统性。

(四) 支持的来源,亦即“为何支持”。特定性支持的来源是符合民众期待的可见政治结果。弥散性支持的来源则是公民的社会化和人生经历。

(五) 支持的形成机制,亦即“支持如何产生”。特定性支持的产生基于“令人满意的政治结果”与“政府行为表现”这两者在公众认知中建立的归因联系。弥散性支持的形成,则是基于个人社会化经历积久形成的依附习惯和认定政治对象为“正统”的超验信念。

伊斯顿模型的发表使得“支持”和“信任”成为指涉公民政治态度的常用概念。由于世界价值观调查(World Value Survey,简称WVS)等大型国际数据库的问卷中指称公民政治态度的措辞主要是“信任”,随着这些数据库的发展和普及,“信任”成为政治态度研究领域中更为主流的代表性话语。政治心理学界逐渐将“信任”等同于态度性的支持,“政治信任”和“政治支持”成为可以通用、互换的概念工具。如今,政治信任已经是一个相对成熟的概念,其定义虽有不同的表述,但学界对其基本含义有着相对稳定的共识。(7)政治信任指涉的范围限于公民对政治对象的态度。相比之下,关注政府对公民态度的研究寥寥无几。参见:Yang Kaifeng, “Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts,” Public Administration Review 65.3 (2005): 273-285. 此外,公民与公民之间的相互态度以及公民对社会对象(企业、社会团体等)的态度则已被实证研究证实与政治态度的关联很小,一般不被纳入政治信任研究的范畴。参见:Kaase Max, “Interpersonal Trust, Political Trust and Non-institutionalised Political Participation in Western Europe,” West European Politics 22.3 (1999): 1-21. Kim Mannemar Sønderskov, and Peter Thisted Dinesen, “Trusting the State, Trusting Each Other? The Effect of Institutional Trust on Social Trust,” Political Behavior 38.1 (2016): 179-202.

二、 政治信任概念和理论的发展

皮葩·诺里斯(Pippa Norris)将政治支持的客体进一步分为五类:1)政治共同体(political community);2)政体价值(regime principles);3)政体绩效(regime performance);4)政府机构(regime institutions);5)政治行为人(political actors)。(8)Norris Pippa, “Introduction: The Growth of Critical Citizens?” ed. Norris Pippa, Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (Oxford: Oxford University Press, 1999) 10.诺里斯试图同时解决支持的客体和支持的类型两个问题:一方面,政治支持的对象按照抽象程度由高至低被分成了五个层次;另一方面,支持的类型在这里被描绘成贯通五个客体层次的连续谱系,客体的抽象层次越高越偏向弥散支持,反之则越偏向特定支持。

与此同时,罗素尔·道尔顿(Russell Dalton)在存在论上将弥散性支持解构为感情倾向(affective orientations),将特定性支持解构为工具理性(instrumental evaluations),从而把政治支持划分为情感性和工具性两种态度。然后,再在诺里斯的五层支持客体框架中分别确定情感性和工具性支持的内容。(9)Dalton Russell J, “Political Support in Advanced Industrial Democracies,” ed. Norris Pippa, Critical Citizens: Global Support for Democratic Government (Oxford: Oxford University Press, 1999) 58.诺里斯和道尔顿的工作发展和细化了政治信任的客体与类型。在他们的理论框架中,两种支持类型(特定性和弥散性)在客体上只有相对的倾向,并没有绝对的界限。这一观点是对伊斯顿模型的澄清和发展,从本体论和认识论上为整个政治信任概念和理论体系规定了重要的基准。

就信任的总体理论而言,罗素尔·哈丁提出了信任关系的三段论,用公式表示为“A相信B做X(或B的X方面)”。(10)原文“A trusts B to do x (or with respect to x).” 见Hardin Russell, “Do We Want Trust in Government?” ed. Mark Warren, Democracy and Trust (Cambridge University Press, 1999) 26.那么,政治机构、政治系统的哪些特征或品质是公民信任的内容呢?换言之, “X”应该是什么呢?学者们先后提出了:品德(integrity/ morality)、能力(competence/capacity)、承诺(commitment)、情感关系(ongoing relationship)、动机(motivation)、意图(intent)等,作为公民所信任的政府机构或领导人的品质内容。(11)Barber Bernard, The Logic and Limits of Trust (New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 1983). Hardin Russell, “The Street-level Epistemology of Trust,” Politics & Society 21.4 (1993): 505-529.Citrin J and Muste C, “Trust in Government,” eds. Robinson and Shaver and Wrightsman, Measures of Social Psychological Attitudes, Vol. 2, Measures of Political Attitudes (Academic Press, 1999): 465-532. Levi Margaret and Laura Stoker, “Political Trust and Trustworthiness,” Annual Review of Political Science 3.1 (2000): 475-507. Li Lianjiang, “Political Trust in Rural China,” Modern China 30.2 (2004): 228-258. 李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期。其中,所谓信任“承诺”,即民众相信政府当局的表态或宣示,本质上信任的仍是其品德(承诺的可信性)或能力(能实现承诺),因此不应单列。所谓信任“情感关系”,逻辑在于民众相信自己与政治人物或组织之间的(良好)关系能使得后者做出对自己无害乃至有利的事情。

“动机”和“意图”在这里是同义词,意为:当信任主体A了解信任客体B有做出符合A利益之事的合理化理由时,就对B行为的可预测性抱有足够的信心。(12)Hardin Russell, “Do We Want Trust in Government?”比如,李连江发现中国民众抱有一种“江山”观念——认为领导人作为国家的拥有者要维护自己的江山,其保固江山的行为往往也符合民众的利益。(13)Li Lianjiang, “The Magnitude and Resilience of Trust in the Center: Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China,” Modern China 39.1 (2013): 3-36.值得注意的是,“动机”与“品德”往往容易混淆,(14)不少学者将它们等同理解,如李艳霞、Levi等。见李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期。Levi and Laura, “Political Trust and Trustworthiness.”但其实二者有着明显区别——前者是受到某种规则制约或利益驱使而特地做出的行为,后者是出于道德和善意自发做出的行为。

经过这些辨析,根据以上特定性信任的内容加上弥散性信任的“正统性”,我们可以将政治信任的内容汇总为五项:(1)品德;(2)能力;(3)情感关系;(4)动机;(5)正统性。(15)肖唐镖和赵宏月将信任内容罗列为动机、能力、决心、知情四项。但是,决心和知情的内涵都可被动机和能力分解,因此这两项不应单列。见肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》,《政治学研究》2019年第2期。

(一) 信任的来源与形成机制

除了讨论概念的内涵与外延,寻找信任的来源和形成机制是另一项重要的工作。诺里斯将政治信任的来源归纳为:(1)社会互动(Social Trust and Civic Engagement),即公民参与公共和社区事务会有助于形成政治信任;(2)政府绩效(Government Performance),即政府良好的治理绩效有助于公民对政府的信任;(3)制度属性(Constitutional Design),即合理的、正当的制度设计有助于形成政治信任;(4)现代化和观念变迁(Modernization and Changing Values),即经济社会现代化会带来总体的社会价值观念变化,从而影响公民对政府的态度。(16)Norris Pippa, “Introduction: The Growth of Critical Citizens?”这四个命题都有丰富的理论渊源。其中,社会参与和政治信任的共生关系可以溯源到一大批关于信任、社会资本与民主治理质量的文献。(17)如Putnam, Robert D., et al., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton University Press, 1994). Putnam Robert D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Palgrave Macmillan, 2000). 托克维尔著,董国良译:《论美国的民主》,北京:商务印书馆,2013年。政治绩效以及制度特性对政治信任的影响可以从卢梭、韦伯以降关于权威来源及政治合法性的大量讨论中找到根据。(18)卢梭著,何兆武译:《社会契约论》,北京:商务印书馆,2005年;韦伯著,林荣远译:《经济与社会》,北京:商务印书馆,1997年;李普塞特著,张绍宗译:《政治人:政治的社会基础》,上海:上海人民出版社,1997年;熊彼特著,吴良健译: 《资本主义、社会主义与民主》,北京:商务印书馆,1999年;赵鼎新:《国家合法性和国家社会关系》,《学术月刊》2016年第8期。而文化观念变迁带来的政治态度改变得到了英格尔哈特的后物质主义理论的有力支持。(19)Inglehart Ronald, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997). Inglehart, Ronald & Welzel, Christian, Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence (New York: Cambridge University Press, 2005).

威廉·米什勒和理查德·罗斯(William Mishler & Richard Rose)将政治信任的来源解释归结为两大进路——文化主义(cultural theories)和制度主义(institutional theories)。(20)文化主义理论认为政治信任外生于政治体系,来源于信任主体(公民)既定的社会经历和文化观念;制度主义理论则认为政治信任内生于政治体系,来源于信任客体(政治对象)的现实绩效以及主体对这种绩效的评估。见 Michler William and Richard Rose, “What Are the Origins of Political Trust,” Comparative Political Studies 34.30 (2001): 30-62.按照这个框架,诺里斯的第(1)、(4)信任来源属于文化主义解释,第(2)、(3)信任来源属于制度主义解释。文化主义和制度主义两大解释进路刚好分别对应着弥散性和特定性两种信任类型。(21)这一论点得到了实证研究的支持,如:Chu Yun-han, “Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model,” China Review 13.1 (2013): 1-42. 李艳霞:《何种治理能够提升政治信任?——以当代中国公众为样本的实证分析》,《中国行政管理》2015年第7期等。实际上,这两对概念的分野只是相对的区别,并不是绝对的切割,它们之间存在重要的有机联系。

文化包含两个层面——基础价值观(value)和对具体事务的态度(attitude)。(22)Shi Tianjian, “Cultural Values and Democracy in the People’s Republic of China,” The China Quarterly 162 (2001): 540-559.“基础价值观”是更稳定、抽象而泛化的文化理念,无疑属于文化主义的诠释范畴。而“对具体事务的态度”是更动态和聚焦的认知判断,由人的基础价值观与对现实境况的观感两方面要素结合而成,居于文化主义和制度主义之间,是二者互动的结果,也是联通二者的桥梁。

文化主义和制度主义范式在政治信任发生过程中的互动体现在两方面:一方面,特定性信任得以成立的关键环节在于民众对于客观政治结果的主观归因(意即民众认为某种良好或恶劣的现象是政府的功绩或过失),这种心理归因的方向和结果受民众固有价值观念的过滤;另一方面,民众对某方面事务的重视程度影响着政治结果对于信任的作用(意即政府只有在民众关注的方面做出良好表现才能够赢得信任),而这种重视的方向和程度受到民众基础价值观念的形塑。

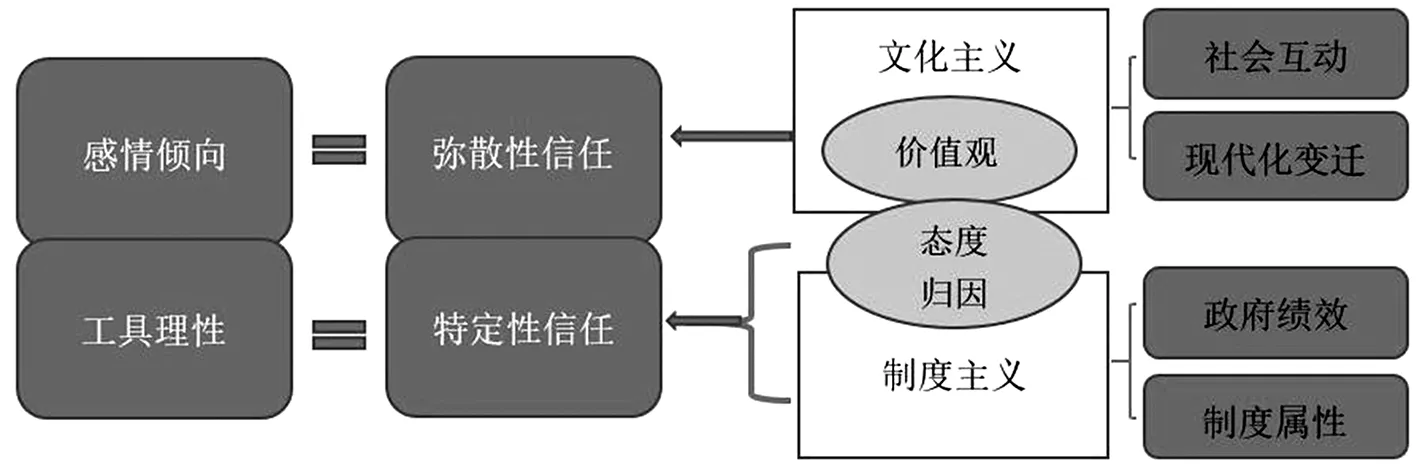

图1 政治信任的本体论和认识论结构来源:笔者自制。

以上关于政治信任的性质、来源与形成的几组概念之间的逻辑关系如图1所示。这一框架图基本包括了目前西方政治学研究中理解和阐释政治信任的理论思路。图中左边的部分从本体论上标明了两种信任类型分别等于不同的心理态度;右边的部分从认识论上指示了两种信任类型各自不同的解释进路以及产生来源。图中标出了作为特定性信任关键机制环节的“归因”和“态度”,以及作为弥散性信任关键机制环节的“价值观”。由于“态度”的居间桥接作用,弥散性信任和特定性信任之间,以及文化主义解释与制度主义解释之间,都存在一定交叉与重叠。

在解释性实证研究中,如果以特定性政治信任为因变量,那么政府绩效或者制度属性经过受访者“对政治结果的归因”和“对具体事务的态度”两个环节的作用,最终影响政治信任,“归因”和“态度”作为调节变量存在。如果以弥散性信任为因变量,那么社会变迁和个人经历通过构建受访者的价值观念或超验情感,最终形成政治信任,“构建信念情感”作为中介变量存在。通过对这些中间环节与操作设置的说明,我们得以勾勒出政治信任发生的完整机制过程。

(二) 信任的测量与解释:情境中的干涉因素

通过问卷调查测量政治心理,田野中受访人理解信任问题的情境对测量结果具有不可忽视的干涉作用。具体而言可能存在两种情况:其一是被访人的认知能力干扰测量结果;其二是畏服或权宜等其他心理置换测量结果。

首先,关于被访者认知能力的问题。特定性信任建立在公民了解“自身需求”和“政治过程”这两方面信息的基础上,而且必须依靠公民对政治结果的归因能力才能成立。(23)Easton David, “A Re-assessment of the Concept of Political Support.”由于要求主体具备相应的知识,所以信任是需要通过学习来建构的。(24)Hardin Russell, “The Street-level Epistemology of Trust.” Hardin Russell, “Do We Want Trust in Government?”而问题在于,许多问卷中的问题表述由于用语不够通俗和确切,很可能超出普通受访者的认知理解能力。在这种情况下,不具备理解和回答问题所需的基本能力的受访者给出的回答应算作无效答案。(25)Hill David B, “Attitude Generalization and the Measurement of Trust in American Leadership,” Political Behavior 3.3 (1981): 257-270.

信任的测量不仅要选择能够准确表达“信任”含义的语言组织方式,还要关注到受访人理解“信任”的具体情境。在田野中,缺乏知识将导致受访者在不了解问题所指对象的情况下,把题目投射到自己生活感知范围内类似的事物或相近的象征上。可能的情境包括目标性(object-specific)、地域性(endemic-specific)、领域性(domain-specific)、个人性(respondent-specific)等。(26)先后分别注意到这几种情境的文献,包括但不限于:Hill David B, “Attitude Generalization and the Measurement of Trust in American Leadership.” Levi Margaret and Laura Stoker, “Political Trust and Trustworthiness.” Li Lianjiang, “The Magnitude and Resilience of Trust in the Center: Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China.” Li Lianjiang, “Reassessing Trust in the Central Government: Evidence from Five National Surveys,” The China Quarterly 225 (2016): 100-121. 张权:《当代中国“就事论事”的政治信任:结构、形成与变化——一个分析框架的初步建构》,《浙江社会科学》2017年第5期。也就是说,受访者会根据自己接触到的个别官员或机构的情况、自己所在地方的情况、自己所知的某个方面的情况,或者个人所经历事例的情况,来回答关于不同的信任客体各个其他范围和方面的提问。这实际上就是不同程度的“答非所问”,也就是大卫·希尔(David B. Hill)所谓的态度化约(attitude generalization)问题,他因此明确反对用完全相同的问卷模板来对不同文化环境下的不同人群进行统一测量。(27)Hill David B, “Attitude Generalization and the Measurement of Trust in American Leadership.”

其次,关于其他心理置换政治信任测量结果的问题,这是由语言固有的模糊性造成的。如果笼统提问“A对B的信任程度如何?”,那么获得的答案中可能存在并不属于“信任”的其他成分——民众的妥协或权宜心理。伊斯顿指出,政治弱势群体在别无选择的情况下可能被迫接受现实,服膺于既定的政治格局。(28)Easton, A Systems Analysis of Political Life (New York: Wiley, 1965) 326-327.民众出于实用主义的目的——为了降低个人政治交易成本——而自觉地对政治对象建立起一种疑似信任的态度。(29)Hardin Russell, “The Street-Level Epistemology of Trust.”有学者从心理学角度更详细地解析了这种现象——当民众面对权势强大的政治对象,往往倾向于在心理上为无法改变的既成政治状况或注定发生的政治结果进行合理化辩护,以此完成自我调适和计算。(30)Jost John T and Mahzarin R Banaji and Brian A. Nosek, “A Decade of System Justification Theory: Accumulated Evidence of Conscious and Unconscious Bolstering of the Status Quo,” Political Psychology 25.6 (2004): 881-919.

这样一来,民众认可的并不是政治对象满足公众需求的能力、品质或意愿,而是后者控制政治局面的实力。因此,如果某个政治对象具有足够的巩固权力和稳定秩序的能力,即使这种能力的出发点不是为民谋利,但是只要能够对民众形成足够的权威和控制,民众就有可能单纯臣服于这种维持既有格局的功效。从内容上来看,这种态度并不是我们已经认知和定义的“政治信任”,而是一种心理上的迁就与服从(compliance)。

根据以上对概念和理论流变脉络的全面梳理,我们将主要由国外学界发展形成的现有政治信任概念体系和理论积累总结如表1。

表1 政治信任的概念、理论、实证框架

如表中上半部分所示,信任关系可分解成:“主体”在某种“情境”的影响下对一定“客体”的相应“内容”施加信任。如表的下半部分所示,不同“类型”的信任由不同的“来源”通过相应的“机制”形成。表中间的双向箭头表示特定性和弥散性两种信任的类型与信任关系各要素(主体、情境、客体、内容)之间的关联和影响呈连续谱分布。在信任关系结构方面,两种信任类型对信任关系各要素的影响并没有清晰的界限与区隔;在信任的发生学解释方面,信任的来源和形成机制则因应不同类型的信任有着明确的分际。

三、 中国的政治信任研究:进展与困境

中国公众政治态度的实证测量发轫于20世纪八十、九十年代之交。(31)闵琦等人最早于1987年开展了《中国公民政治心理调查》;史天健于1993年在中国大陆和台湾同步开展了涉及政治信任内容的调查;陈捷和钟扬等人于1995年在北京开展了涵盖政治信任内容的调查。2000年之前的调查大多间接测量体制性信任,亦即问卷题目中不直接使用“相信”、“信任”、“信心”之类的词汇及“A对B的信任程度如何?”这样的发问句式,而是通过更详细的语言间接地询问受访者对于政治生活的态度,侧重考察受访者对于整体制度的感受。(32)如1987年《中国公民政治心理调查》中的题目:“您对自己生活在社会主义国家感到骄傲吗?”;1993年《社会变迁与社会意识调查》中的题目:“尽管我们国家的政治制度有这样那样的缺点,但它还是最适合我国的国情”;1995年北京调查中的题目:“我认同中国今天的政治制度”等。2000年以后,得益于世界价值观调查(WVS)和亚洲晴雨表(ABS)等跨国数据库在中国的落地成熟,直接测量机构性信任成为主流,学者大多直接使用这些数据库中现成的量表和数据进行研究,或者借用类似的题目形式(询问受访者对不同的政府机构的“信任程度如何”)来开展调查。总的来看,中国政治信任研究在概念发展和理论构建上相对保守,基本还处在用西方现成概念和理论来解释中国案例的阶段。(33)刘伟伟:《华人学者的政治信任实证研究: 回顾与展望》,《比较政治学研究》2013年第2期。虽然已经积累了可观的研究成果,但是仅有少量文献涉及概念的反思与解构。(34)肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》,《政治学研究》2019年第2期;余泓波、吴心喆:《民众对政府治理的依赖如何塑造其政府信任》,《社会科学战线》2018年第9期;张权:《当代中国“就事论事”的政治信任:结构、形成与变化——一个分析框架的初步建构》,《浙江社会科学》2017年第5期;上官酒瑞:《论变动社会中政治信任的结构特质》,《中共天津市委党校学报》2014年第6期; 李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期;宋少鹏、麻宝斌:《论政治信任的结构》,《行政与法》2008年第6期; Li Lianjiang, “The Magnitude and Resilience of Trust in the Center: Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China.”大部分实证研究仍然直接将政治信任作为一元化的变量放入特定背景中讨论它与其他变量之间的相关效应。

乔瓦尼·萨托利(Giovanni Sartori)认为,产生于西方的概念直接运用于非西方社会的经验研究难以避免概念的扭曲与误传(Concept stretching and misformation)。(35)Sartori Giovanni, “Concept Misformation in Comparative Politics,” The American Political Science Review 64.4 (1970): 1033-1053.具体到中国政治信任研究领域,不加斟酌地取用西方已有概念及其解释框架,将遭遇结构和文化的不适:一方面,本应是多维度、多层次的概念体系在实证研究中被切片式地简化了;另一方面,舶来的政治信任话语逻辑和解释框架难以全面理解和诠释中国政治社会有别于西方的特质。本节对应上文的概念与理论体系,从政治信任的关系要素和发生机制两方面讨论国内研究面临的困境。

(一) 对信任关系要素的理解与运用

现有政治信任实证研究大多不够重视甚至直接略过对概念本身的推敲,不少研究仅仅截取了信任的部分维度或者层面,而且忽视了概念体系不同模块之间的逻辑关联。草率的概念化过程往往伴随着偏误的操作化处理,带来的是测量结果的含混和片面。在问卷中直接发问“信任程度如何”,等于将“政治信任”当作了一个混沌的整体,测出的结果虽然都被视作“政治信任”,但其实是杂糅了不同性质、客体、内容和情境的混合物,或者只是其中某些局部方面。如果不加辨识地用单一的理解框架和解释路径去认识和分析这样芜杂的测量结果,实际上造成了概念的错乱和理论的失实。正像社会科学界普遍存在的问题一样,如果一个话题领域对其核心概念的内涵和构造缺乏基本的共识,那么实证研究很难真正有效地形成系统的理论积累。

具体而言,在信任客体方面,当前实证研究的视野是局限的。绝大多数研究涉及的客体仅停留于政府当局的不同部门与机构。对于诺里斯提到的政治行为人、政体表现、政治价值乃至政治共同体这几类客体的关注极为欠缺。少量研究涉及政治体制,但测量和讨论都非常省略,也没有标准、细致的操作化和分析规范。

在信任理解情境方面,现有研究在这一方面还没有过任何尝试。需要注意的是,信任的理解情境不能被视作一般的独立于信任的外生变量,而应当作为在测量信任时需要额外检查的信息加以着重考虑。在研究操作当中,情境信息可以作为问卷质量控制和数据清洗的一个标准指标,抑或在量化分析中作为协变量(信任为因变量时)或调节变量(信任为自变量时)处理。

在信任内容方面,除少数学者进行了诸如“能力与意愿”的解构,(36)李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,《公共管理学报》2014年第2期。学界对于政治对象其他可能的动机、政治对象的品德以及与公众的情感联结等方面的测量仍是空白。而这些空白的部分却是中国文化环境极其重要的特质——中国政治价值观的核心精神是道德,对于政治人德性的重视远超西方传统;(37)潘维主编:《中国模式:解读人民共和国的60年》,北京:中央编译出版社,2009年,第38页。 Chan Joseph, Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern Times (Princeton: Princeton University Press, 2014) 191.同时工具性的人情关系是中国社会文化的突出特征,利用与他人的情感成分达成目的是中国人普遍的处事方式。(38)黄光国:《自我实现与华人社会中的价值变迁》,载杨国枢主编:《中国人的价值观:社会科学观点》,北京:中国人民大学出版社,2013年,第101~145页。此外,“正统性”作为弥散性信任对应的内容,虽然含义抽象,但也不应被经验研究直接忽视。

政治信任测量结果的粗糙除了源于研究者对概念理解的简略与偏差,还受制于已有数据库量表设置的欠周详与精确。政治信任是一个复合的概念系统,然而当实证研究需要从数据库中选择题目来完成变量的操作化时,现有题目往往难以完整、准确地反映概念的真正内涵。使用不贴切的题目与变量进行附会,容易导致两种情况:其一,是“信任”却不被当“信任”——本应是信任成分的因素被分割出来作为其他变量来与信任进行相关性分析,带来严重的内生性问题。(39)例如肖唐镖与赵宏月按照信任内容的不同,将特定性信任分为知情、能力、动机、决心四类,并将这四种信任子类型作为自变量来与作为因变量的总体机构性信任进行回归分析。见肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》,《政治学研究》2019年第2期。再如马得勇测量威权主义价值观的五个操作化题目中有两个实际上反映的是近似信任的内容,由此测量到的“威权主义价值观”作为自变量,与作为因变量的机构性信任进行回归分析。见马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,《经济社会体制比较》2007年第5期。其二,不是“信任”却被当成“信任”——用测量其他概念的问题来测量信任,造成概念化与操作化之间的错位。(40)例如朱云汉用亚洲晴雨表中的三个题目来测量弥散性信任,以及刘伟伟使用了两组各七个题目来测量城乡居民的政治信任,都呈现出这种现象。亚洲晴雨表中的三个题目中,有一个考察的是信任之外的威权观念,而刘伟伟所测量的则都是客观评价而非信任。见Chu Yun-han, “Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model.”刘伟伟:《政治信任与公民对政府绩效的评价:城市与乡村的调查》,《香港社会科学学报》2007年第4期。

(二) 对信任发生机制的认识与解释

以上对信任关系要素的描述性分析与政治信任的类型(特定性还是弥散性信任)没有必然的关联。而要对政治信任的发生学进行解释则有所不同,因为不同类型的信任,其来源和相应的形成机制有着根本差异。因此,辨析和确认政治信任的类型,是进行信任因果解释之前必须做好的基础性工作,但这一点恰恰是现有研究的薄弱环节:一方面,两种信任类型时常遭到混淆;另一方面,信任形成机制中的一些关键环节无法得到识别。

1. 弥散性信任与特定性信任的混淆

在近年来为数不多的测量弥散性信任的研究中,(41)笔者所知2000年后仅有下述文献涉及了弥散性信任的研究:Chu Yun-han, “Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model.” 游宇、王正绪: 《互动与修正的政治信任——关于当代中国政治信任来源的中观理论》,《经济社会体制比较》2014年第2期;郑振清、苏毓淞、张佑宗:《公众政治支持的社会来源及其变化——基于2015年“中国城乡社会治理调查”(CSGS)的实证研究》,《政治学研究》2018年第3期。研究者一般取用数据库中问及受访者对政体态度的几个题目来充当弥散性信任的测量指标,(42)比如ABS(Asia Barometer Survey)和CSGS(China Social Governance Survey)中的题目“从长远来看,我们的政治制度能解决我国面临的主要问题”、“整体而言,我以我们的政治制度为荣”、“即使我们的政治制度有这样那样的问题,人民也应当支持”、“与其他国家的政治制度相比,我宁愿在我国的政治制度下生活”、“不管有什么问题,我们的政治制度仍然是最适合我国国情的制度”等。这样的操作明显存在问题。首先,不同研究者选择的作为测量弥散性信任指标的题目不尽相同,其中有的题目按照我们之前框定的概念定义其实并不是在测量弥散性信任。(43)比如,“我们的政治制度能解决我国面临的主要问题”这一表述系对具体事态的利害评估,并不符合弥散信任超越具体事态的性质。其次,充当弥散性信任测量指标的题目的表述用语缺乏明确所指,没有提供能让受访者切实理解题意的足够情境信息,受访者的认知能力可能对测量结果形成干扰。最后,简单地认为受访者对政体的态度就是弥散性信任、对机构的态度就是特定性信任,其实是对政治信任概念的严重误读。弥散性信任和特定性信任的根本区别在于性质的差异,这决定了二者在解释进路上的完全不同。如表1所示,信任类型并没有因为信任客体的不同而存在清晰的分界,因此,客体不能作为区别两种信任类型的绝对表征。仅用客体的不同来切割两种类型的信任,直接造成了研究对象在本体论和认识论上的错配。

尤其值得注意的是,从中央到地方的政府机构差序信任格局被国内外政治信任研究者公认为最显著的中国特色。陈捷、王正绪等学者先后分析指出,中国民众对于中央政府的态度不应简单地被视作普通的特定性信任。(44)Chen Jie, Popular Political Support in Urban China (CA: Stanford Univ. Press, 2004). Wang Zhengxu, “Political Trust in China: Forms and Causes,”eds. Lynn White, Legitimacy: Ambiguities of Political Success or Failure in East and Southeast Asia (Singapore: World Scientific, 2005).李连江通过访谈和过程追踪证实了中国民众对中央政府的信任与对其他级别政府机构的信任在来源和形成机制上的本质区别——民众是否亲身接触并产生感性认识,决定了对于不同层级政府机构信任的差异。(45)Li Lianjiang, “The Magnitude and Resilience of Trust in the Center.”这些分析表明,中国民众对于中央政府的信任与对其他级别政府机构的信任本质上属于不同的信任类型,因而应该采取不同的解释路径。遗憾的是,对中央政府的信任长期以来都是作为对政府机构信任的一部分而被当作特定性信任来认知和分析的,这种本体论、认识论与方法论交叉混乱的情况严重削弱了许多实证研究的解释力及其理论贡献。

2. 信任形成机制关键环节缺失

中国政治信任实证研究大多呈现的是各类因素的排列组合,始终未能描摹出信任产生的完整机制链条。对于这一问题,现有研究既缺乏理论上的认识与积累,在研究设计上也没有足够的敏感和重视;同时,应有的对于关键机制环节的操作化测量并没有得到各大既有调查数据库在量表设置上的支持。

就特定性信任的解释而言,最重要的缺失环节在于民众对政治结果的归因,以及对具体事务的态度。“归因”是制度主义解释路径中的核心逻辑,而大量以特定性信任为因变量的研究却直接用信任内容或信任来源组装自变量去与因变量进行相关性分析,完全忽视了对于作用路径的考察。“态度”是联结文化主义解释与制度主义解释的枢纽,但现有研究基本都是把制度主义因素和文化主义因素分割开来考量并分别与政治信任进行回归,忽略了两种解释进路之间微妙的互嵌联系,机械地简化了信任形成的复杂情节。

就弥散性信任的解释而言,现有文献同样仅仅满足于省略式的相关关系确认而无意于挖掘完整的机制过程。多数研究利用数据库中的现成题目,以本该作为中介变量的民众政治价值观来作为自变量与信任进行回归分析;而以教育、阶层、参与等社会化要素作为自变量的研究又忽视了具有重要中介效应的价值观形成环节。伊斯顿模型未能阐明的弥散性支持具体形成路径,在中国的田野中仍然是一个没有得到实证分析充分揭示的“黑箱”。

3. 文化主义解释范式的贫困化

政治信任固有的心理学属性决定了文化主义解释进路的重要意义。从概念的构成成分上看,政治信任是居于价值和经验之间的概念,并不具有先定的普遍适用性。(46)景跃进将比较政治学中的概念分为两个维度上的四大类——价值概念和经验概念,以及普遍概念和对立概念。见景跃进:《中国政治学的方法论反思——问题意识与本土关怀》,《浙江社会科学》2017年第7期。这一概念与其原生的西方自由主义价值观和普选制度背景之间有着可观的相互依存性。中国的制度、文化与政治信任概念原生环境有着基础性的差异,而中国政治信任研究未能将成型于西方世界的文化主义理论与中国的实际情况进行很好的辩证对接。相当部分已有的实证研究要么不考虑文化主义变量,要么照搬西方的解释进路,使用的解释变量完全是自由民主价值观的既定话语,(47)包括:批判性公民(critical citizen)、后物质主义(post-materialism)、自我表达(self-expression)、政治效能感(political efficacy)等。以及用自由民主价值观的否定式来定义的所谓传统威权主义价值观。(48)一般仅包含服从权威和集体主义两大要素。

中国长期高速发展的经济和几乎维持常量的总体高水平政治信任已经宣告了自由主义政治文化理论对于中国案例的解释无力。中国的政治制度及文化根植于本土悠久的历史积习和复杂的现实情势,无法用西方现成的要素或者西方要素的否定式来简单定义。各大调查数据库中测量威权价值观的题目基本大同小异,既缺乏相应的理论依据,也没有提供足够的理解情境。(49)比如ABS、CGSS(Chinese General Social Survey)、CSGS共有的题目“政府就像一个大家长,我们应该遵从政府的决定。”“即使父母的要求不合理,子女仍应该照着去做。”“作为学生,不应该质疑老师的权威。”“为了国家利益,个人的利益都可以牺牲。”“婆媳闹矛盾时,即使婆婆不对,做丈夫的也应该劝妻子听婆婆的话。”最关键的是,这些题目的内容设计未能关照和贴合中国文化环境中一些微妙而重要的细节。譬如说,关注差序信任格局以及抗争政治的一系列研究表明,相当部分中国民众服从权威的态度并不是整体同质性的,而是以一种层级形态分布——民众在崇拜最高权威法统的同时,往往敢于挑战具体行政层面的政府权力,甚至依据中央的方针来反对特定的机构或官员。(50)Li Lianjiang, “Political Trust in Rural China,” O’Brien, Kevin J., and Li Lianjiang, Rightful Resistance in Rural China (New York: Cambridge University Press, 2006). 于建嵘、裴宜理、阎小骏:《中国的政治传统与发展》,《南风窗》2008年第20期。所以,仅仅使用自由主义和威权主义这两种文化变量,不能立体和真实地反映中国人政治价值观的全貌。朱云汉超越民主-威权的两分法,结合儒家思想文化的视角,从ABS数据库中归纳了民本主义、家长主义、善治、国家优先、民族自豪、政治效能六个文化解释变量,(51)Chu Yun-han, “Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model.”这是开拓本土化文化主义解释进路的有益方向。

四、 结语:关于前进方向的建议

在全面回顾“政治信任”概念的发展历程和全景结构,并比照中国的研究环境之后,我们发现国内政治信任实证研究还存在大量需要完善的理论细节、亟需充实的数据缺口和有待探索的空白地带。这些问题的直接成因是现有数据库量表设置难以满足全景概念体系的操作化需要和解释性因果分析的数据需求,而根源则在于有关信任的本体论、认识论和方法论的基础理论建设的欠缺。因此,我们有必要在概念的认识和操作,以及理论的发展和构建上进行前所未有的反思和创新。一方面,研究者需要借助西方相对成熟的概念理论模型,重新梳理信任概念在各个维度和层次上的含义、逻辑与构造,发掘在既往中国研究当中被含混处理或者忽视的细节,筛查和甄别其中能够在不同文化环境下普遍适用的元素;另外一方面,未来研究需要摆脱单一的外部价值立场和逻辑框架,更好地立足本土政治实践和文化资源,创造性地补充和修正中国政治信任研究的概念框架,在比较政治的视野下努力实现概念的跨文化对话。本文在结束之时,就下一步的工作提出三个方向性建议。

第一,健全理论视野,重拾被忽视的概念维度。在信任客体方面,诺里斯的五类客体划分方式应当得到更多的理论关注和实证检验。尤其是对于“政体价值”和“政治共同体”这两类现有实证研究极少涉及的客体,应该探究其可能对应的信任内容,并基于不同的信任类型和信任内容创设测量方法。

在信任内容方面,受访人对于政治对象的品德评估,以及与政治对象的情感关系应作为中国政治信任研究的重点内容加以特别考察。同时,在田野调查中,应当抓住弥散性信任的超验性特点对其进行测量,并通过与实证数据的交叉分析与磨合调整,尝试揭示“正统性”的内涵。

第二,调整测量方法,全面完善对概念的识别和测度。有必要重新设计问卷的结构、内容和表述,既要基于概念的基础属性与结构锚定统一的测量规范,又要根据不同环境与人群编制区别化的量表。

针对受访者理解信任的情境问题,题目的发问方式应该立足受访者的本位视角,聚焦其实际经历和切身体验,以受访人的“个人性”为切入点,进而获取完整的情境信息。比如,考察机构信任时,至少须附带询问受访者对政府机构印象的来源渠道,了解其认知是来自于这些机构的实际接触经历,还是来自各种媒介传递信号的拼装,这些信息将直接影响受访人的归因,并决定其信任类型。并且,追问受访者信任的具体内容,可以避免其他心理偷换对信任的测量。

针对政体信任的测量问题,为得到更加周详、准确的测量结果,访员应当介绍所在国家(地区)的主要制度特征及这种特征对受访者可能的影响,帮助受访人真正理解题意并了解回答问题所需要的基本信息。这也要求研究者依据一定的规范,针对特定地域和人群编制更加个性化的精确量表。

第三,拓展解释路径,加强对机制过程的关注和刻画。研究者需要对特定性信任发生机制的关键环节——“归因”和“态度”进行结构化的考察。比如,以经济发展为自变量、以政治信任为因变量进行分析时,应设置一道题目询问受访者对政府在经济发展中的角色和作用的主观认知,才能体现“归因”的过程;同时还应结合一道题目询问受访者对于经济发展的价值排序(即其物质主义价值观),才能呈现“态度”这一重要环节。

为了更好地挖掘弥散性信任的发生机制,中国政治文化和政治心理研究者在学习、借鉴外来概念理论的同时,应回过头来审视和总结本国的历史文化积累以及精神观念特质,与既有的西方政治文化理论进行比较、辨析和衔接,在此基础上创制更适合中国政治文化环境的概念话语和解释变量。就这一点而言,我们需要回到中国历史和传统哲学中去寻找根据和启示。将来的研究应当基于对中国政治文化传统的特征和要素的挖掘与处理,更有针对性地设计变量的操作化路径。