肠道微生物菌群对阿尔兹海默症的相关作用机制

张立愔,许 龙,吕冬云,孙 睿,张国超,盛 雪

(1.佳木斯大学 a.生命科学学院; b.基础医学院,黑龙江 佳木斯 154002;2.黑龙江省佳木斯市第十一中学,黑龙江 佳木斯 154002)

阿尔兹海默症(Alzheimer disease's, AD)主要病理特征是认知、行为的严重丧失。组织中常见的病理特点为β-淀粉样蛋白(amyloid β-protein, Aβ)和异常磷酸化Tau蛋白(AD p-Tau)缠结聚集。近年研究表明,AD影响的脑细胞中存在大量的脂多糖(lipopolysaccharide,LPS),这些脑细胞表现为在同一种突触成分中存在显著缺陷[1]。肠道微生物菌群对脑发育、认知功能、应激行为等中枢神经系统活动均有影响[2]。作为神经元间通讯的基本结构和功能的组成,具有足够一致的蛋白质质量和数量的突触对维持功能神经的信息传递以及中枢神经系统(central nervous system, CNS)中的神经连接功能发挥至关重要的作用,而肠道微生物细菌分泌物与此结构的功能完整性密切相关[1]。在过去的几年中证明多个突触前和突触后蛋白包括Neurexin家族、突触体相关磷蛋白SNAP-25和突触素-2(synapsin-2, SYN-2)、I型细胞黏附蛋白(neuroligin, NLGN)和富含脯氨酸的SH3-锚蛋白重复序列,这些重复序列包含细胞骨架Scaf,折叠蛋白Shank3等已被确定对在调节突触神经传递、神经元间信号传导和突触可塑性中起关键作用[3]。越来越多的证据表明,这些关键的突触元件和突触相关蛋白联合下调损害了跨突触的通讯,影响这些神经间信息传递障碍的因素被认为是肠道微生物细菌分泌物,最终导致神经间传递信息障碍,伴随着行为、认知和记忆功能的缺陷,而以上提到的缺陷又会影响机体的情绪,其中负性情绪占比增加则会导致肠道微生物菌群多样性的进一步恶化,进而产生恶性循环[4]。

1 肠道微生物菌群

人类的胃肠道中包含一个复杂的微生物群,并且这个微生物群的组成取决于出生时所接触的细菌[5],并随时间的推移肠道微生物组成会出现不同比例的变化。微生物群与整个生物体间已有的宿主相互作用和共生关系与人类健康和疾病存在显著的关联[4-6]。

微生物群主要由细菌组成。古细菌、真菌、微生物、真核生物、原生动物、病毒和其他微生物在其中构成了微妙平衡[5-6]。在目前公认的54个细菌门中,人类主要与其中两个主要的分支:厚壁菌门(Phylum Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroides)共同进化,这2个主要细菌门代表了我们微生物群的“细菌核心”[6]。

某些类杆菌物种,如脆弱类杆菌(B.fragilis),作为人类胃肠道的一种正常共生微生物, 它们能够合成或代谢膳食纤维、复合糖和多糖,对人类健康有益;其次在代谢中所产生的叶酸、挥发性脂肪酸和其他营养素对宿主免疫和消化系统的发育、维护体内稳定平衡状态发挥显著作用[5]。然而,当类杆菌(包括脆弱杆菌)的肠毒性菌株增殖并分泌大量神经毒素(如BF-LPS)时,会通过处于正常保护状态的胃肠道黏膜屏障和血液系统,增加血浆中促炎细胞因子(interleukin-6, IL-6)和肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-alpha,TNF-α)与抗炎药细胞因子IL-10和IL-1受体拮抗剂以及血浆皮质醇、血浆去甲肾上腺素的分泌,这些变化伴随着沮丧、焦虑情绪的增加等情绪刺激导致长期记忆受损[2,7]。自从瑞士EPFL的研究小组通过动物实验证明:肠道微生物菌群与包括AD在内的其他神经退行性疾病具有直接关联后(具体体现在β-淀粉样斑块的含量变化),尝试证明肠道微生物细菌分泌物是如何影响神经间传递信息从而影响其功能障碍的,已成为目前首要攻克的难关[5]。

2 微生物细菌分泌物

脆弱拟杆菌释放的脂多糖(B.fragilis-lipopolysaccharide, BF-LPS)是已知的最具神经毒性和促炎性的脂多糖之一[6-8]。脆弱拟杆菌产生3种主要的有毒分泌产物:淀粉样蛋白,LPS和肠毒素[6]。

2.1淀粉样蛋白 淀粉样蛋白即对任何不溶的,富含脂蛋白的分子而言。这些分子表现出垂直于其原纤维轴取向的β折叠的片状结构[8]。肠道大量存在的微生物,尤其是细菌和真菌,会产生大量的细菌淀粉样蛋白,LPS,肠毒素在内的微生物渗出物[9-11]。所有已知蛋白质中有一半以上都含有“非结构化”区域[11-12]。微生物和宿主淀粉样蛋白之间可能存在常见的三级蛋白质结构[6]。例如,表征AD的淀粉样蛋白主要由富含40个氨基酸的Aβ40肽的“血管周围”淀粉样蛋白沉积组成;“实质”淀粉样蛋白则由富含42个氨基酸的Aβ42肽和“核”淀粉样蛋白,它们由包含脂蛋白原纤维和致密淀粉样蛋白聚集体的高度复杂的混合物组成[10-13]。虽然“分子拟态”的传播和加速淀粉样蛋白的生成在启动宿主先天免疫系统和微生物群激活小胶质细胞方面扮演重要作用,小胶质细胞介导产生的神经炎症加之淀粉样蛋白的积累、堆积可能诱发AD[13-15]。

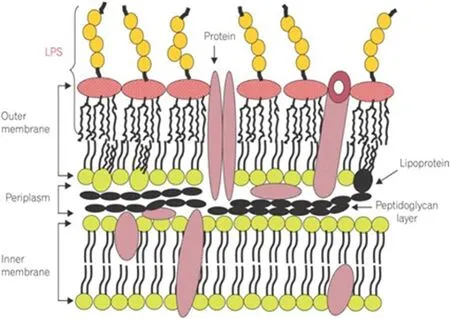

2.2LPS LPS是大多数革兰阴性细菌外膜单分子层的主要成分,像一个紧密的屏障[16](图1),由一个称为 o-抗原的多糖、一个核心寡糖和脂质A 3个不同的结构组成[17]。LPS具有区分G-细菌外膜外小叶成分进入细胞外空间的作用,研究中一直认为LPS可以发挥某种宿主-病原体免疫逃避策略,对细菌存在有益,在宿主内引起强烈的免疫和促炎作用[11, 18-19]。LPS等细菌成分提供对先天免疫系统的低级强直刺激[2]。尽管LPS包含较大且高度可变的寡糖区域,但相对保守的脂质区域的脂质A核心(lipid A core)是负责诱导的内毒素的生物活性部分[13, 20]。由于细菌失调、小肠细菌过度生长或肠道通透性增加而引起渗出的LPS过度刺激集体神经系统,可能导致全身和中枢神经系统炎症。近期研究试验表明:(1)BF-LPS是已知的人类原代神经元-神经胶质共培养物中最有力的核因子NF-κB(nuclear factor kappa-B, NF-κB)激活诱导剂之一[21-22]。(2)LPS和MD-2蛋白(MD-2 protein,MD-2)特异性激活人类Toll样受体(toll-like receptor 4),从而导致细胞因子和趋化因子的高度多效性混合物的产生,进而促进炎症反应和先天免疫反应,促进淀粉样蛋白的聚集[23-25]。

图1 革兰阴性菌包膜组成中的LPS (摘自于Rhee SH.Lipopolysaccharide: basic biochemistry, intracellular signaling, and physiological impacts in the gut[J].Intest Res, 2014, 12(2):90-95)

2.3肠毒素 肠毒素(fragilysin),也称为BFT,能被肠道吸收,直接或间接影响肠黏膜功能[2]。近期研究发现表明BFT的致病作用:(1)在亮氨酸附近具有广泛的蛋白水解特异性, 中断了细胞间黏附的完整性[2, 18];(2)通过分裂上皮细胞之间的细胞间蛋白质(如 E-cadherin),破坏了细胞旁屏障,导致出现“渗漏”屏障。促炎渗出物与先天免疫紊乱以及人类中枢神经系统(CNS)内的炎症信号相互联系很可能与AD相关[21];(3)水解明胶,纤维蛋白原,细胞外基质蛋白,例如E-钙黏蛋白;快速降解细胞内蛋白,例如肌动蛋白和肌球蛋白诱导上皮细胞-细胞分离,为受损和“漏出”的胃肠道屏障奠定了形态基础[2, 19, 26]。

细菌淀粉样蛋白也可通过受损肠膜,以血流的方式到达中枢神经系统(CNS),增加了Aβ聚集体的成核并引发包含Toll样受体(TLR,CD14,TLR2)结合蛋白水平增加以及核因子活化B细胞κ轻链增强子(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-κβ))的激活等一系列炎症反应[4, 27]。细菌淀粉样蛋白也增加外周单核细胞中TLR4-2的表达,TLR4-2识别细菌淀粉样蛋白并触发单核细胞分泌炎性细胞因子,在神经变性和AD的发作和恶化中起触发作用[4, 28]。

微生物细菌分泌物渗出在一定程度上说明了上皮细胞-GI屏障的损坏,是系统性炎性疾病开始和传播早期主要体现之一[6, 13]。在人类初级神经元-神经胶质共培养中,BF-LPS为促炎性转录因子NF-κB(p50/p65复合体)的有效诱导剂,促进AD神经病理学的淀粉样多肽;TNF-α、IL-1β、IL-2、IL-6、IL-8、IL-12、趋化因子、黏附分子、集落刺激因子;炎性基因TNF 受体相关因子(receptor-associated factors, TRAF1/TRAF2)等的表达,对AD病程进一步发展作用显著[6, 12, 26]。

此外,人体肠道微生物群还以多种方式影响人类大脑健康:(1)细菌酶可产生D-乳酸、氨等神经毒性代谢产物。短链脂肪酸包含乙酸、丙酸、丁酸等有益代谢产物也可能产生神经毒性[2]。(2)肠道微生物能产生与人类相同的激素和神经递质,如皮质醇,内分泌物,细胞因子等。这些激素的细菌受体影响微生物的生长和毒性[29]。(3)肠道微生物分泌物刺激肠神经系统的传入神经元,如5-羟色胺(5-HT),通过迷走神经向大脑发送信号[30]。通过这些不同的机制共同影响人体记忆、情绪和认知功能。

3 益生菌治疗

益生菌,是一组活的微生物,它们通过调节人体肠道中的微生态平衡而发挥对人体有益的作用。益生菌治疗时通过修复宿主黏膜与系统免疫功能、减少肠道微生物细菌分泌物的渗出、恢复小肠上皮细胞通透性以抑制有害菌生长,共同调节肠道内菌群平衡,具有促进营养吸收保持肠道健康的作用,从而产生有利于宿主健康的单微生物或组成明确的混合微生物。许多研究表明,肠道微生物群通过“肠道微生物细菌分泌物”途径,调节人类大脑的发育和行为及情绪变化[2, 4, 6]。临床研究表明,以抑郁症患者举例,益生菌给予4周以上,大脑的正性情绪表达提高,大脑行为认知活动增强,益生菌在预防和治疗自闭症谱系障碍,阿尔兹海默病,帕金森病,抑郁症和多发性硬化症以及其他神经系统疾病方面具有较好疗效[36]。在益生菌结合合生元对小鼠急性结肠炎炎症和微生物群的影响实验当中,益生菌和合生元通过抑制有害菌属的增殖,促进有益菌属(乳酸杆菌,双歧杆菌等)数量和功能的恢复,对恢复肠道微生物菌群平衡状态具有显著作用[33-36]。益生菌和合生元可减轻小鼠急性结肠炎的炎症反应,减少某些有害菌分泌产物,通过脑-肠轴减少细菌分泌物对中枢神经的毒害作用,进而影响Toll样受体的过度表达,减少脑内β-淀粉样蛋白沉积和神经原纤维缠结(NFT)[37]。由此可知益生菌可恢复机体肠道微生物菌群的多样性、增强机体正性情绪,在增强脑内神经活动方面具有积极作用。

4 饮食-肠道微生物-神经系统

饮食的成分对肠道微生物的功能具有重要的影响,饮食模式在改变肠道微生物时,亦通过肠-脑轴,下丘脑-垂体-肾上腺轴等多种复杂方式影响大脑[2, 32]。在人类成年人菌群中厚壁菌门和拟杆菌属占主导地位,放线菌,变形杆菌和疣状微生物仅占生物体的2%[2]。有益菌大部分属于费氏杆菌,拟杆菌,优杆菌,大肠杆菌和双歧杆菌[32]。饮食中动物蛋白和脂肪含量占比高会使肠道拟杆菌门丰富度降低,素食或单糖含量高的饮食有利于双歧杆菌的生长[33]。

饮食的营养价值对改变肠道微生物多样性并非占据主导作用[34]。例如多酚是具有生物利用度的非营养植物化合物,生理作用很大程度上取决于它们通过肠道菌群进行转化。因此,多酚会改变微生物的生长模式。一个人的多酚成分饮食可能比大量营养素饮食更有利于肠道微生物的稳定[35]。据此,是否可以假设在我们的机体中存在将饮食-肠道微生物-神经系统相互关联的网络。在此基础上,通过改善包含AD在内的相关神经退行性疾病或神经系统疾病患者的饮食,调节机体内肠道微生物菌群多样性及分泌物的产生,最终实现预防及治疗神经系统疾病的目的。Chen 等[38]在研究得出用弓状魔芋提取物处理AD大鼠,可显降低脑组织中Aβ1-40, Aβ1-42和乙酰胆碱酯酶的含量,使用AC治疗可以显著降低AD大鼠的氧化应激水平。经组织病理学分析表明,AC提取物可以减少大鼠脑组织中淀粉样斑块的形成。脑内淀粉样蛋白(Aβ)的积累与AD的早期发病机制有关[39]。

目前研究表明饮食对微生物组的影响,大部分集中在代谢与肥胖,糖尿病和心血管疾病有关的不良反应疾病上,对饮食-微生物组-中枢神经系统的作用机制的相关复杂性的研究,目前仍在不断探索当中。

综上所述,查阅当前有关文献资料,结合肠道微生物细菌分泌物对中枢神经系统CNS作用的同时再结合饮食习惯对肠道微生物的改变的基础上提出饮食-肠道微生物-神经系统的相互关联。归根结底,人的肠道微生物构成与出生时接触的一系列细菌密切相关,而在此时也是幼儿大脑发育的重要时期。因此相关神经退行性疾病的相关是否与饮食-肠道微生物-神经系统这一网络的起始联系密切是我们尚不得知的。由于其中所包含的机制太过复杂,不可预知性与不可抗力的因素过多,目前尚不得知确切机制。但在肠道微生物的相关研究中不难发现,饮食习惯,肠道微生物,中枢神经系统间必然存在着一条未曾探索过的“联系线”,在以后的不断研究探索中终将触碰并理解这条“联系线”,得出包含AD在内的神经退行性疾病的预防和治疗策略。