乌蒙山区传统村落的现代性冲突与融合研究

——以云南省昭通市豆沙关镇为考察对象

黄 丹

(云南经济管理学院,云南·昆明 650106)

豆沙镇是一个历史悠久的旅游胜地,近年来随着人们物质生活水平的提高,旅游活动越来越热,豆沙镇吸引了大量的国内外游客。豆沙镇的未来将发展成为AAAAA级旅游景点,旅游市场将被有利的打开,也将被定位成为“抢占成都、重庆、昆明三大核心市场,拓展周边市场,辐射国内外市场,以自驾车游客为核心,扩展全龄市场,对接全域旅游。”的古镇,旅游辐射半径500千米范围是基础市场,覆盖的地理区域是昭通市、四川省的宜宾市区域,昆明市、四川省、重庆市、贵州省;旅游辐射半径1000千米范围为重点拓展市场,覆盖的地理区域为长三角、珠三角、京津冀和国内其他地区客群,人均收入较高的发达地区和经济发展比较快的地区将成为重点发展区,这些地区是我国经济较发达的经济区域。辐射的旅游半径距离1000公里以外的地区,这些区域是机会市场,如:日本,韩国,东南亚,港澳台,西欧,北欧,北美,澳大利亚等国家和地区。大量游客的进入对豆沙镇古村落的传统文化产生了很大的影响,他们在去古镇旅游的同时,也把许多现代的文化带进的古镇,使之对古镇的传统文化或多或少的产生了影响。其次,除了旅游经济活动以外,大规模的人口迁移流动不仅对本地文化的传承产生影响,同时也会对新文化的形成产生影响,不同国家和不同地区之间的文化相互交流与碰撞,造成了文化冲突和融合。

目前,对于传统文化与现代化的冲突与融合问题,大部分文章都将现代化和城镇化给传统村落带来的负面影响作为评估和考察传统村落文化衰退的重要前提,只有少数研究提到了现代化对传统村落文化的有利影响。可见我们应辩证的看待这一问题,我们需进一步厘清和进行必要的学理性探讨,以便在现代化的背景下更好更合理的保护村落文化。目前豆沙关古镇的村落保护存在以下几个方面的主要问题有:古村落的自然性毁坏、古村落处于空巢化的颓废状态、城镇化地域扩张和异地搬迁导致古村落消失、古村落传统建筑拆旧换新带来的人为性破坏、古村落旅游过度开发造成的古村落文化的破坏以及某些地质灾害(例如:地震、山体滑坡等)对古村落文化造成的毁灭性破坏。因此在现代化进程中豆沙关古镇文化的保护迫在眉睫。

一、基础设施建设对豆沙关古镇村落文化的冲击与融合

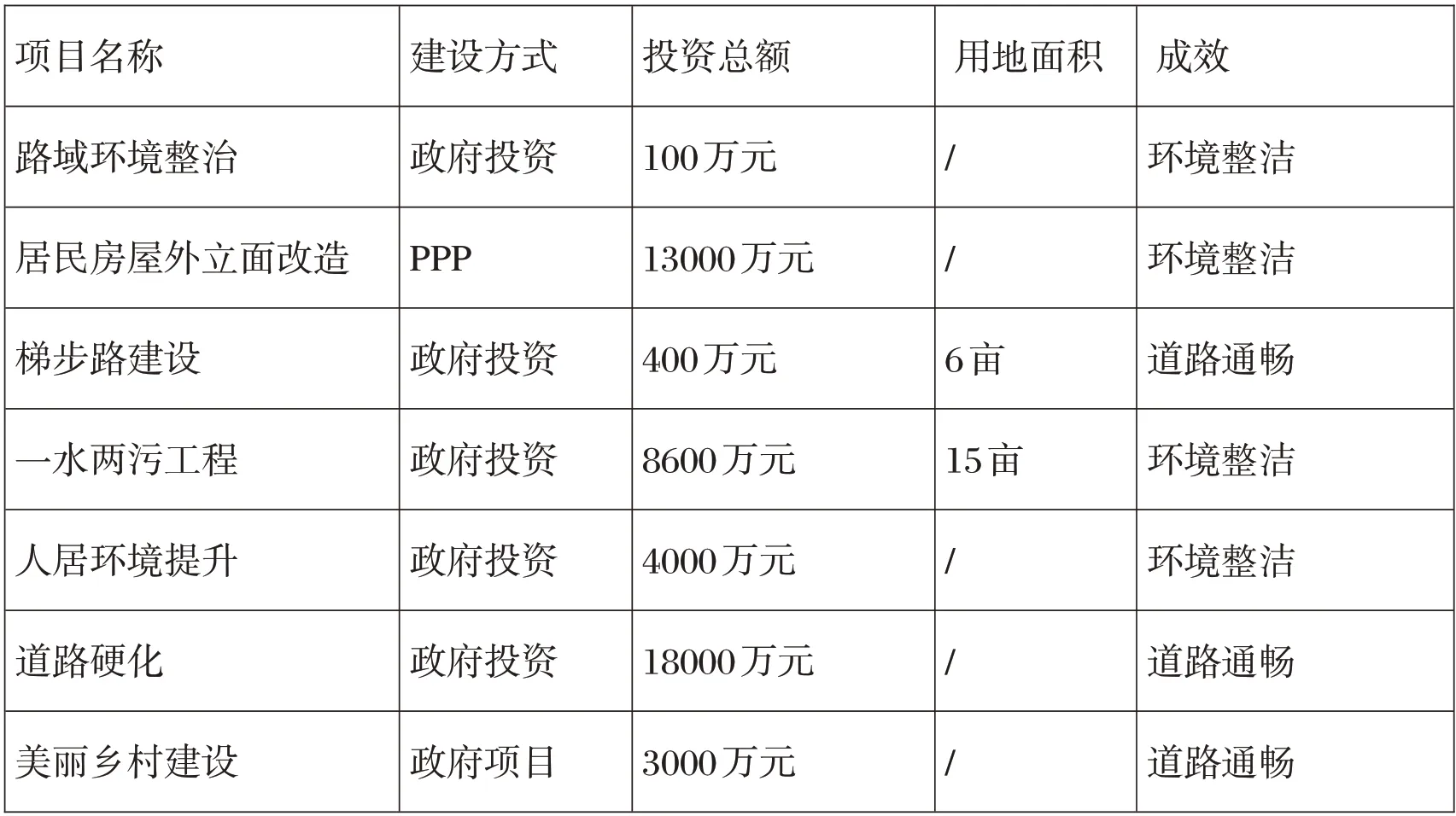

基础设施是一个地方经济发展的基础,人们常说“要想富,先修路”。纵观我国各个省区的经济发展水平比较情况也可以清楚的看到,凡是经济发达的地方交通道路基础设施都比较完善。进入一个城市,只要看他的基础设施建设就可以判断经济水平,凡是道路越宽、天桥数量越多、结构越复杂的城市,其经济发展水平就会越好,而整个城市一座天桥都没有、道路破破烂烂的城市经济发展水平肯定落后。乡村也如此,乡村的水、电、汽、网等基础设施健全与否,也可以在一定程度上反应这个村落的经济状况。因之,为了提升古镇的旅游经济功能,再加上2006年三次大地震,豆沙镇近年来进行了大规模的基础设施建设。主要有路域环境的整治、居民房屋外立面改造、梯步路建设、一水两污工程、人居环境提升、道路硬化、美丽乡村建设等,自2015年起到2017年第一季度,政府投资改善豆沙镇环境实施建设的重点项目就有7项,投资总额超过4.7亿,如表1所示。

表1 豆沙镇2015-2017年1季度改善镇村环境实施建设的重点项目

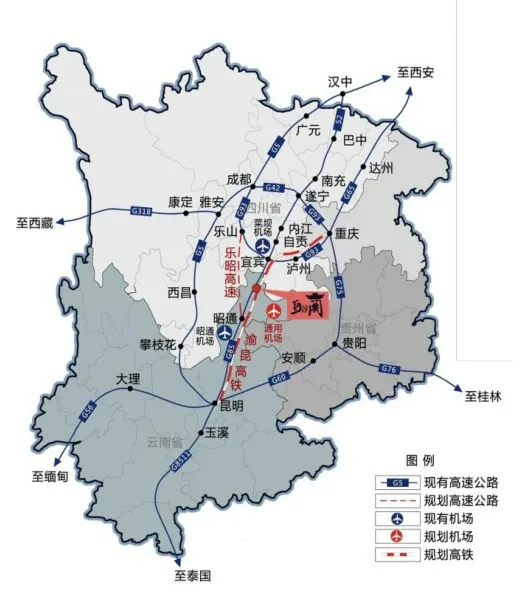

基础设施的建设。一方面,可能直接破坏原有古建筑,道路扩建改建占据一部分老村和老街道,部分古建筑被强制拆迁。另一方面,基础设施的建设也可能为现代文化和传统村落文化的融合提供契机。在新建古镇的过程中,为了增强古镇的历史文化底蕴,虽是新建的古镇但仍然尽可能地最大程度模仿古建筑来建设,恢复古镇原貌,许多建筑的总体风格具有古香古色的味道,真的像是一座“古镇”,甚至相差无几,但是从这些新盖的“古建筑”在建筑材料选用方面和传统的古建筑完全不同,原有的古建筑以土木结构为主,墙体也也很少使用混凝土,屋顶有瓦片、芦苇等,可是新建的古镇主要使用砖瓦和混凝土,这些建筑与城市的高楼大厦建筑材料差别不大,因此传统村落文化与现代化也存在相互融合的一面。豆沙关古镇除了镇域内部的基础设施建设以外,同时还不断加强与外界的联系,道路交通网四通八达。豆沙关现有高速公路(G5)通向西安古都,即将规划的高速公路(乐-昭高速)打通了乐山与昭通之间的交流,为四川省游客进入豆沙古镇提供了方便(图1所示)。

图1 豆沙镇道路交通网

目前还有很多交通正在规划和建设之中,机场和高铁也正在规划之中,这些交通基础设施的大规模建设,为国内国际游客到豆沙关旅游提供了方便,大量游客的进入虽然为古镇经济发展做出了一定的贡献,但是我们也不得不承认,旅游经济活动开发必然会对古镇的传统文化产生影响,当前很多游客进入景区,人文素质比较低,在传统建筑物上乱涂乱画,在一些古建筑上经常会看到“某某某到此一游”的标语。目前,随着社会经济的发展,人们追求的生活质量越来越高,假日旅游的数量也逐年增加,还有,一般景区都是静止烟火,很多游客并不遵守景区规则,在旅游景区禁止抽烟的地方随意抽烟,并把未灭的烟头随意的丢弃,这样容易在传统村落群里引起火灾,因为许多古建筑都是传统的木质结构。类似的现象非常多,在禁止拍照的地方随意拍照,现在手机照相功能又比较完善,几乎人人都有“一部相机”,很多游客一到景区第一件事就是照相发朋友圈。这虽然在一定程度上可以宣传景区知晓度,让更多的游客前来旅游,但是这是一种不文明的现象,严重违反了旅游景区的规章制度。

二、外来游客的异地文化冲突与融合

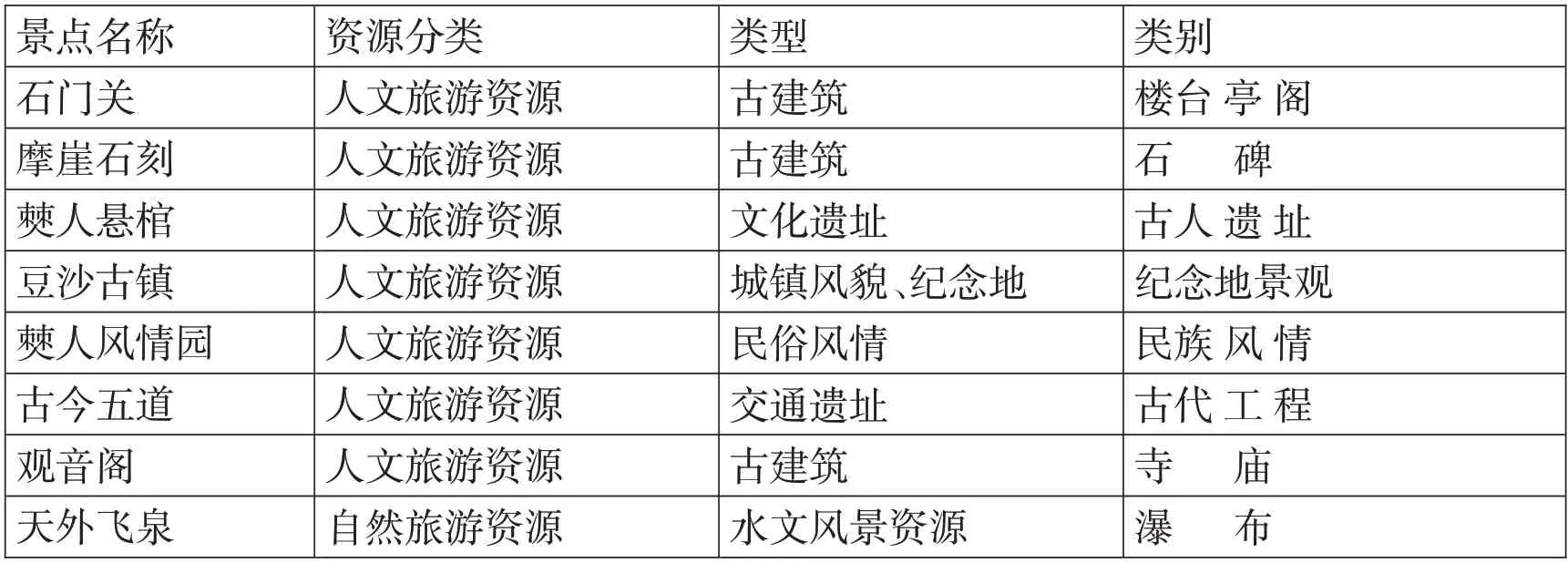

豆沙关旅游资源十分丰富,既有悠久的历史文化资源,也有独特优美的自然资源。著名的石门关、摩崖石刻、僰人悬棺、观音阁等旅游景点闻名于世(表2所示)。旅游活动对振兴古镇经济发挥了重要的带动作用,人类学、社会学、民俗学等学者对传统地域的旅游开发进行了大量的研究。一致认为,虽然旅游是发展地区经济、解决人口贫困问题的有效途径,但是旅游业的过度开发也不可避免地对传统古村落文化产生明显的副作用,诸如传统文化的商业性、传统文化衰退等[1]。

表2 豆沙古镇旅游资源分类

在经济社会快速发展的今天,人们的生活水平和生活质量都提高了。追求精神文化的满足需求也越发旺盛,旅游成为一种高级的精神享受活动,在旅游热潮的推动下,特别是在人们厌倦了高强度的生活压力和城市快节奏生活驱使下,宁静致远别具风格的田园生活成了许多人的向往,工作之余到一些古村古镇游荡游荡,体验体验一些土色土香的风俗民情备受旅游者的青睐,因此古村落旅游也开始热起来。豆沙镇拥有丰富的旅游资源,生物资源和矿产资源。旅游资源包括云南省风景区,长盛洞,老里山原始森林自然保护区等。生物资源包括松茸,鸡,蕨,大竹笋,罗汉竹笋,甜竹笋,刺尖,野鸡,软木,杜仲,天麻等;矿产资源包括无烟煤,铜,银,铁和硫。目前,该镇拥有220多个零售摊位,38家特色餐厅和11家特色旅游文化用品商店。3个A级景区,1个三星级酒店,16个普通酒店,旅游业人口超过1000人,50人成为乡村旅游的领导者。自2008年开关迎来嘉宾以来,斗沙古镇已接待近400万游客,实现旅游综合收入近2.7亿元。旅游可以为地方经济创造收入,但是也会对传统文化产生冲击。尤其是发达地区的外来游客进入古村落旅游景区,带来新的城市文化,外来游客的城市文化的引入冲击着豆沙古镇的传统价值观念、社会习俗和生产生活方式。旅游经济兴起后,大量学者开始关注旅游业对地域文化和当地社区的影响。把古镇村落文化包装成一件商品,对于政府来说是一件很简单的事情,也许只需要花费几分钟的时间,但是这种做法很有可能将淀积了几千年的豆沙关历史文化毁于一旦。豆沙古镇的传统文化产品已经被大量的西式风格旅游产品所取代。豆沙镇的民间舞蹈表演经常根据游客的“预先了解”进行调整,从而导致城镇民族文化的商业化。目前很多旅游产品已经被包装和出售,导致了古镇文化的土崩瓦解。古镇居民不断接受外来游客的文化刺激,久而久之就会对本地的传统文化产生疑问,因此不利于古镇传统文化的保护。从国家的角度来看,旅游经济的逐渐兴起也会对民族文化产生一定的负面影响,主要体现在不同民族文化有被同化的可能和丧失自己民族文化独有的特色,更严重的是民族文化价值观的丢失。

虽然游客进入古镇对传统文化产生了较大的负面影响已基本达成了共识。但旅游开发对传统地域文化的影响不仅只有负面影响,也有积极的影响作用,有利于促进不同地域文化的相互融合。旅游业的发展可以促进旅游者与目的地居民之间的文化互动和交流,在文化交流过程中,旅游活动起到传播文化的媒介作用,而且这种交流是不平衡的,在文化价值上具有明显的倾向性,旅游业开发与传统地域文化保护之间存在正向的互动作用,但是旅游开发要适度,不能过度开发。旅游业的适度开发,不仅有利于文化的保护,而且还可以强化社区居民的自我意识,增强社区的认同感,促进传统文化的长期延续。豆沙关古镇旅游业开发与民族文化保护具有良性互动的关系,通过对古镇村落文化的保护,可以增加旅游资源的吸引力,依托文化资源开发旅游活动,有助于传统民族文化的保护。

三、“人口迁移热潮”加速古镇传统文化失传

近年来,随着我国劳动力人口的大规模外出务工,经济相对落后的传统村落中大部分年轻力壮的青壮年劳动力纷纷外出打工,春节过后村里仅留下一些老弱病残和未成年孩子,许多农村留守儿童就交给了祖辈看护照顾。然而,祖先通常有自己的农活需要劳动,但他们必须关心孩子的生活,特别是对于学龄前儿童,他们的祖先和他们的年龄之间的差距太大,而且空闲时间太少,就没有太多的时间给孩子们讲解自己村落的文化,孩子们也没有很好的平台来了解自己的村落文化,这样就造成了许多在传统村落出生的孩子没有对自己传统村落的文化有很深的了解和文化归属感。因此,对于年轻人的传统民俗和地方文化教育,特别是通对过去在村里的传统节日来了解自己的土生土长的文化,这一点非常重要。由于外出人员的务工,许多村落成了“空心村”,到节假日的时候,村落不在热闹,许多传统节日不再活泼,甚至要几年甚至更长的时间,族长才牵头举办民俗活动。相反,在外国文化的影响下,许多农村儿童更多了解的是西方国家的节日文化,如情人节,圣诞节,万圣节,感恩节等。这可以说是对传统民间传说丧失的遗憾,也是对一个国家传统习俗的悲伤。尽管中国自2006年以来已经建立了国家文化遗产日,但它的目的是帮助年轻人更好地了解他们国家和本国的传统文化。但是,对于基层色彩较强,自发传承较多的乡村文化,只有一个节日设置,显然不可能实现教育年轻人,继承传统乡村文化的目的。

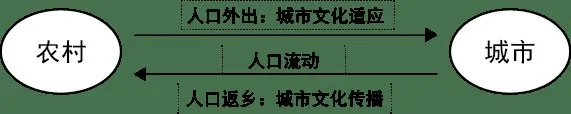

人口迁移流动有助于促进迁入地和迁出地文化的交流和融合,但另一方面也有可能造成城市与乡村文化之间的冲突。农民工进入城市以后,能否适应流入地城市的新文化对其自身的身心发展具有重要的影响。在跨国人口迁移研究中,移民的文化适应被认为是影响移民心理健康的主要因素,该研究发现与结论对国内的农民工同样适用[2]。以多样性、开放性和创新性为特征的城市现代文化与相对保守、封闭和落后的农村传统文化形成鲜明对比,农民工进城后面临着思维方式、价值观念、风俗习惯等方面的巨大差异,如果农民工不能有效地应对文化适应压力,不能及时调整自己的生活习惯,就可能会导致严重的心理问题。农民工进入城市首先遇到的是城市文化的适应,这意味着可能放弃原有的农村传统村落文化,许多农村场域下的生活习俗在城市可能不适用。比如,农村的熟人社会关系,进入城市以后会被利益关系所取代,人与人之间的沟通不再是单纯的友情关系,更多的是靠利益关系来维持。农民工进入城市以后,可能遇到的问题是城市文化的返乡传播,人口外出一段时间返回农村,城市文化也会随之被传播到了农村地区,这样慢慢的促进了农村思想观念,生活方式和制度文化的城市化。古村落文化通过农村人口外出→返乡→再外出→再返乡……如此一代一代地人口延续流动,更新了农村的传统文化(图2所示)

图2 人口流动与古镇文化更新过程示意

人口流动速度越快,古镇传统文化更新速度相应地也越快,古镇流动人口数量越多,文化传播影响范围越广,流动人口外出时间越长,文化影响越根深蒂固、越持久。人口迁移流动不仅促进城乡文化交融,也在一定程度上带来了有古古村落文化的冲突。最为明显的的是农村的家庭养老问题。在中国,不论农村还是城市,也不论古代还是现代人们历来重视传统文化中的孝文化,尤其是在一些典型的农村地区,这种观念还在非常强烈,老人只能依靠自己的子女来赡养,而且还主要是依靠自己的儿子来赡养,对于父母来说,女儿是“泼出去的水”,他们嫁到婆家去赡养和服侍男方和男方的父母。目前,在许多农村地区也建有老年公寓集中养老,但是这种养老方式在农村地区很难彻底实行。农村青年选择离开村子,因为村子里的环境不能给他们提供好的赚钱环境,他们便选择到外打工赚钱养家,这样,村里只留下了一些留守老人和孩子,农村养老金也遇到了问题。老年人不仅自身没有人照顾,而且还要承担一部分家庭劳务负担,照顾孙子孙女。针对这个问题,年轻人觉得自己外出以后可以出一部分钱把父母送到养老院、老年公寓集中养老,他们觉得在城市进养老院养老很常见,而且只有具备一定经济能力的家庭才能够把老人送去养老院,但是这种行为很多老年人是不能够理解的,传统的观念认为只有那些没有儿子的老人才会进养老院,认为进养老院养老是一种耻辱,是非常没有面子的事情,这在传统观念和现代文化之间产生了影响。

四、结语

乌蒙山区是我国新一轮扶贫开发的主要对象之一。因之,乌蒙山区传统村落文化的保护工作也难上加难,任重道远。目前,随着国家城镇化和经济市场化的逐步发展,古村落背后的传统文化也面临着新的挑战和机遇。如何正确审视乌蒙山区传统文化与现代化的冲突和融合,不同的人站在不同的角度得出的结论也不一样,众说纷纭。一部分人比较反对经济主义,他们认为一味地的开发利用会对传统文化造成巨大的破坏,但是也有人支持开发利用,他们认为可以利用传统文化促进当地村落经济发展。本文认为上述两种观点是合理的,但它们是有偏见的。因为传统村落文化是各历史时期的人类对自然环境适应的结果,反应了不同时期的社会、经济、文化和生活状况,从这个意义上说,我们必须要保护文化遗产,保护我国优秀的传统文化,分享人类的文明成果。因此传统村落文化和现代化并不是对立的二选一的问题,而是如何做到二合一的问题,古村落文化遗产的开发利用和保护是相辅相成,相得益彰的,我们必须坚持传统文化保护的原则,才能更合理的开发和利用传统文化资源。同时也要创造各种优势条件让更多的人能够分享到文化遗产的价值。对此,本文有以下几点对策建议。

第一,努力实现传统村落文化的保护与开发协调发展。传统村落具有丰富的历史文化价值和科学研究价值,如果仅仅为了保存而不敢加以利用,则会降低古村落的价值,相反如果一味地追求传统村落的经济价值,忽视传统村落蕴含的历史文化意义,则很可能会缩短传统村落文化的寿命。每一个古村落中的文化之所以能够长期得以保存,是因为这些区域与外界具有较好的隔离性,交通的闭塞阻碍了外来异地文化的入侵,从而使得传统村落本地的文化处于一种与世隔绝的封闭状态,不受任何外来文化的入侵。但是随着我国现代化的发展和乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚的展开,这种封闭聚落环境越来越少,城市与乡村之间的交往鸿沟也之间被填充,传统村落与外界的联系越来越密切。在古村落逐渐打开与外界环境隔离的过程中,古村落的居民往往会选择放弃原有的文化传统转而接受现代的生活方式,这不仅使得大量文化景观遭遇破坏,而且还由于城市生活的吸引,带走了大批农村年轻人口搬离农村,古村落中仅存一些年迈体弱的老年人,古村落的空心化特征比较明显,最终致使古村落传承下来的风俗民情、宗教文化等传统文化断流。此外,还有大量游客带了的异地文化入侵,使得传统村落的本地文化流逝等等,这都给传统村落的文化保护提出了严峻的挑战。因此,在发展当地村落旅游时,一定要保护和重构传统村落“地方性”,依托当地特色文化(旅游)资源,包括历史文化遗产、当地美食、民间曲艺和传统技艺等,因地制宜的适度发展旅游业及相关配套产业,只有这样,传统文化才不会脱离现代化而孤立保存,才能给传统文化不断的提供生存发展条件和生长的土壤,才有可能实现传统文化的持续发展。

第二,努力实现基础设施和基本公共服务设施的城乡均等化配置。在现代化进程中需要充分考虑传统村落的自然地理环境、社会经济结构、地域文化以及乡村风貌及乡村社区群体的日常行为模式,灵活制定符合地方实际的社区资源配置对策。鼓励村民踊跃参与传统村落保护与发展规划的全过程,提高村民的主人翁意识和“文化自觉”,推动传统村落的复兴。当前,乌蒙山区以经济利益为核心的旅游开发活动确实威胁到村落的文化遗产保护,村落的过度开发以及不合理开发都将会致使村落的历史文化遗产遭受严重的破坏,因此非常有必要制定一个合理的保护与利用对策,只利用不保护和只保护不利用的极端思想都是不科学的文化遗产保护战略,只有在合理的利用中保护文化遗产才是最佳的保护路径。

第三,努力推进“产城共建”发展。城市共建的理论背景有两个方面:一是,城镇化和工业化发展的需要;工业是一个城市发展的基础,而城市是工业发展的载体。二是,很多农村目前都成为了产业加工区,应树立以产业结合城市功能的模式打造区域产业集群,通过城市功能的完善带动产业集聚,通过产业的集聚推动城市的发展思想,以实现产城一体化发展。产业发展是建设现代化特大城市的重要支撑,“产业”与“城市”、“产业”与“农村”共同发展,是推进传统村落现代化发展的主要举措。基于“生产城市”与“生产村”的联系,人的发展是最终目标,城市功能是载体。以村落文化为后盾,以产业高端化为动力,实现产业、城市—农村、人口之间协调发展。加快建立与“产城、产村”共建发展相适应的产业结构和人口城镇化布局等长效机制,探索一条“以城市推动城市化,以城市推动村庄,以城市推动城市化”的新型城镇化发展道路。

当下,现代化的进程还在继续,乡村工业化、村落城镇化、村民市民化、城乡一体化已成为当下乃至今后的一个趋势,传统村落文化在现代化进程中的消失已成为不可否认事实。从现代化的角度出发,分析了传统文化与古村落现代化的冲突与整合关系,指出了古村落文化保护中存在的重要问题,从而实现了古村落。“展示土地的魅力,发展旅游资源,发展农村经济,保护领土的利用价值[3],探索如何实现”工业繁荣““生态宜居”,“乡村文明”,“治理有效”,“生活富裕”的中国农村振兴和建设政策的重要实践指导和现实意义不言而喻。