大学生自我控制在体育锻炼与拖延行为间的中介作用

程美超,王 舜

(淮北师范大学 体育学院,安徽 淮北235000)

体育锻炼是大学生学习和生活不可或缺的一部分,在促进大学生体质健康、提高运动认知和人格特质等方面发挥着重要作用。诚然,尽管相关部门及高校制定了许多加强大学生体育锻炼的管理措施,但大学生参与体育锻炼依旧呈现出“小强度、小运动量、低频率”的特征[1],大学生体育锻炼参与状况不容乐观。拖延行为是大学生比较常见的一种行为习惯[2],会对大学生学习和生活产生一定程度的不良影响[3],拖延行为受个体人格、社会环境、生活方式等诸多因素的影响[4],体育锻炼则属于个体生活方式的范畴,已有研究证实了体育锻炼能够影响拖延行为[5-7]。自我控制是需要一定的意识和努力来克服个人欲望和习惯反映的能力[8]。有研究指出:体育锻炼能够提高自我控制能力[9-10],自我控制和拖延行为密切相关,缺乏自我控制容易产生拖延行为[11]。由此不难看出,体育锻炼可能通过自我控制进而影响拖延行为。

已有研究对梳理体育锻炼、自我控制和拖延行为的关系具有重要的意义。然而,此类研究尚缺乏对三大变量间关系的综合考察,以往多是基于体育锻炼、自我控制、拖延行为三大变量之间任意二者关系的考察,较少考察三者之间综合的内在联系,致使研究的深度不够。基于此,提出研究假设:体育锻炼既可以直接影响拖延行为,还可以通过提高自我控制能力进而影响拖延行为。本研究为改善大学生拖延行为提供了一种新的解释框架,对丰富体育锻炼相关理论、培养大学生体育锻炼意识、促进高校体质健康政策落实都具有非常重要的意义。

1 研究方法

1.1 研究对象

采用分层整群抽样的方式,在安徽省3所高校选取600名大学生作为被试,进行问卷调查。共收回问卷580份,其中有效问卷565份,有效回收率为97.41%,剔除的15份问卷中有10份问卷存在填写不完整问题,5份问卷存在不规则性填答问题。其中,理科∶文科=1.27∶1;大一∶大二∶大三∶大四=1.44∶0.93∶1∶0.77;年龄21.35±1.594岁。

1.2 研究工具

1.2.1 自我控制

自我控制采用谭树华,郭永玉编制的大学生自我控制量表[12],该量表主要用于测量大学生的自我控制能力,分为节制娱乐、学习表现等5个维度,共19个题目(其中第1、5、11、13、14、18题为反向计分题),采用Likert5点计分,每项测量指标从“非常不符合”到“非常符合”分别计为1至5分,对反向计分题进行处理以后,总分越高说明自我控制能力越强。本研究该量表的克隆巴赫α系数为0.832,经验证性因子分析可知,该量表具有良好的结构效度:χ2/df=2.915,GFI=0.981,AGFI=0.943,RMSEA=0.08,CFI=0.982,NFI=0.973,RFI=0.946,IFI=0.982,TLI=0.964。

1.2.2 拖延行为

拖延行为采用Lay CH编制的一般拖延量表[13],该量表主要用于测量大学生的拖延行为,共20个题目,采用Likert5点计分,每项指标从“非常不符合”到“非常符合”分别计为1~5分,总分越高表明拖延行为越明显。本研究中,该量表的克隆巴赫α系数为0.834,经验证性因子分析可知,该量表数据拟合不理想,故根据模型的修正指数以及标准化负荷进行模型修正,去除第3题和第18题,修正后模型的拟合指数为:χ2/df=3.073,GFI=0.990,AGFI=0.952,RMSEA=0.08,CFI=0.990,NFI=0.986,RFI=0.957,IFI=0.990,TLI=0.971。

1.2.3 体育锻炼

体育锻炼采用梁德清编制的体育活动等级量表(PARS-3)[14],结合研究目的,以运动量作为反映大学生体育锻炼情况的指标,该量表由锻炼时间、锻炼强度和锻炼次数3项评定指标组成,每项指标分为5个等级,锻炼强度和锻炼次数1~5等级分别对应1~5分,锻炼时间1~5等级分别对应0~4分,并根据公式“运动量=锻炼时间×锻炼强度×锻炼次数”计算结果作为衡量大学生运动量大小。

1.3 统计学分析

采用SPSS21.0、Process程序包和AMOS 24.0软件进行数据分析,主要运用描述性统计、相关分析、回归分析等方法探索大学生体育锻炼、自我控制、拖延行为之间的关系,并通过构建结构方程模型进一步验证影响效应,以p<0.05为差异有统计学意义。

2 研究结果及分析

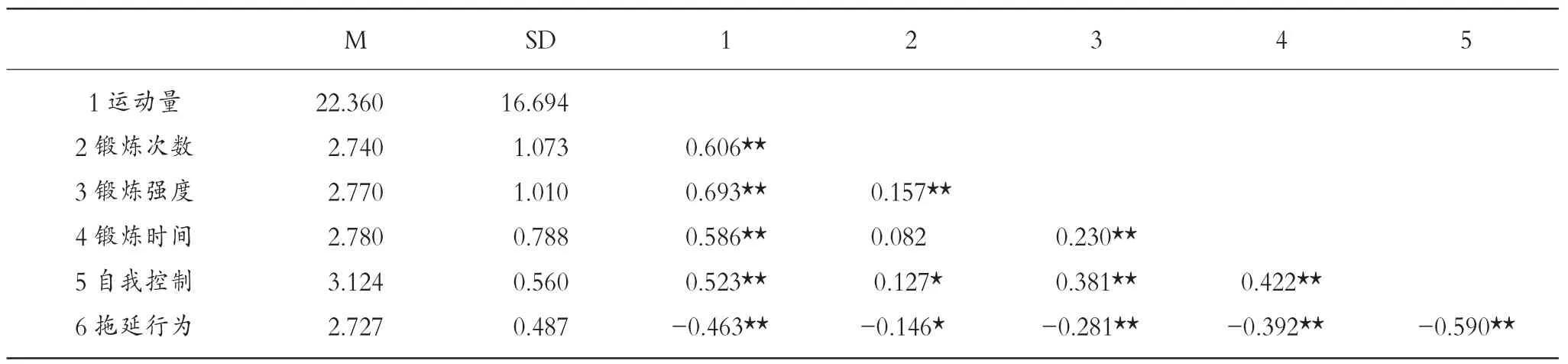

2.1 变量间相关关系

Pearson相关检验显示,运动量、锻炼强度、锻炼时间、锻炼次数与拖延行为呈显著负相关(p<0.01);运动量、锻炼强度与自我控制呈显著正相关(p<0.01);自我控制与拖延行为呈显著负相关(p<0.01),表明拖延行为对大学生自我控制能力具有显著的负向预测作用。

2.2 中介效应检验

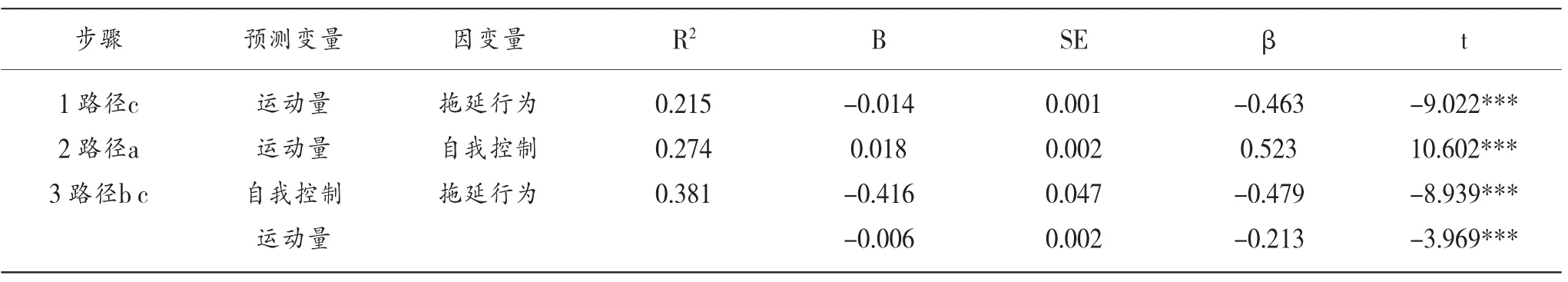

中介效应是指变量间的关系并非是直接的因果关系,而是通过一个或一个以上变量的影响而产生的[15]。为了检验自我控制在体育锻炼与拖延行为之间是否存在中介效应,本研究以运动量3个维度的指标来表述体育锻炼,采用进入法进行回归分析,具体步骤如下:以运动量为预测变量,拖延行为作为因变量,考察体育锻炼对拖延行为的预测作用;以运动量为预测变量,自我控制各维度为因变量,考察体育锻炼对自我控制各维度的预测作用;以运动量和自我控制为预测变量,拖延行为为因变量,考察体育锻炼和自我控制对拖延行为共同的预测作用。

确定自我控制的中介效应,必须满足以下条件:第一组回归方程,自变量运动量必须影响因变量拖延行为;第二组回归方程,自变量运动量必须影响因变量自我控制;第三组回归方程,自变量运动量和中介变量自我控制必须影响拖延行为。若能够满足上述3个条件,即可说明自我控制是体育锻炼和拖延行为之间的中介变量。

由表2可知,运动量对拖延行为具有显著负向预测作用(β=-0.463,p<0.01),对自我控制具有显著正向预测作用;将自我控制与运动量同时放入回归方程时,自我控制与运动量能够显著预测拖延行为(β=-0.479,p<0.01;β=-0.213,p<0.01),同时运动量对拖延行为的预测系数下降了0.25。根据以上分析表明,自我控制在体育锻炼和拖延行为之间起部分中介作用,且中介效应占总效应的54.09%。

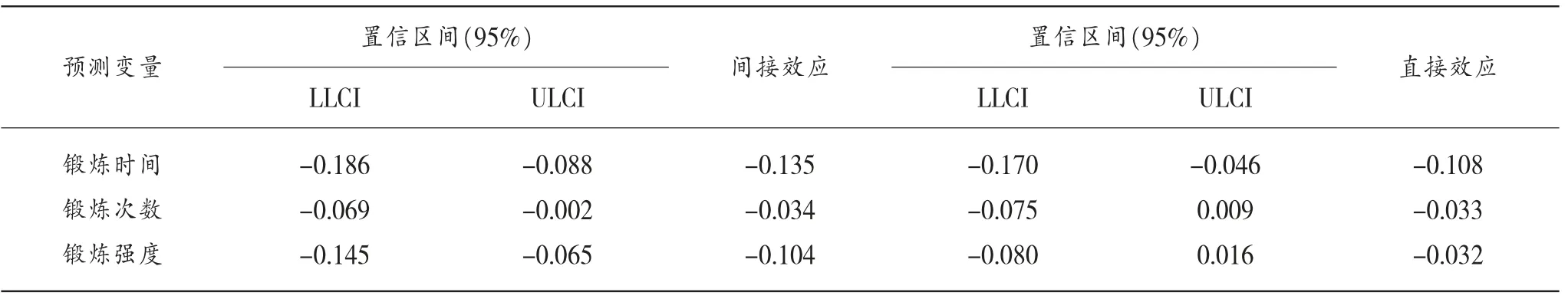

为验证中介效应是否具有统计学意义,运用PROCESS程序中自抽样(Bootstrap)法,检验运动量的3个维度与拖延行为之间的中介效应。具体的操作步骤为:将模型数字设定为4;Bootstrap置信区间的置信度水平设置为95%;Bootstrap样本量设置为5 000,运行程序后所得分析结果如表3所示。自我控制在运动量各维度对拖延行为影响的置信区间均不包含0,由此说明中介效应显著。自我控制在锻炼次数、锻炼强度与拖延行为之间起完全中介作用,中介效应大小分别为51.51%、77.04%,在锻炼时间与拖延行为之间起部分中介作用,且中介效应大小为55.56%。

表1 各变量的描述性统计和相关分析结果(N=300)

表2 自我控制在体育锻炼与拖延行为之间的中介效应

表3 Bootstrap中介效应检验

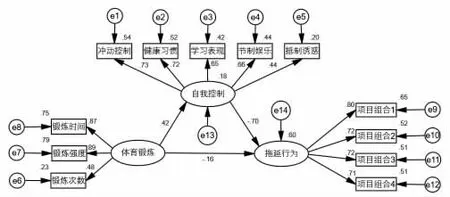

最后,从结构层面探讨体育锻炼、自我控制对拖延行为的综合影响,利用结构方程模型(structural equation modeling,SEM)统计方法,构建自我控制中介效应结构方程模型(如图1所示)。模型配适度反映了样本数据与模型的拟合程度,常用绝对拟合指数、简约拟合指数和增值拟合指数作为模型配适度检验的参考指标,模型配适度越好,说明样本数据与模型的拟合程度越佳[16]。大部分学者认为,一个好的结构方程模型,其拟合指数一般满足:χ2/df小于5为可接受;AGFI,GFI,CFI,TLI,IFI,NFI均大于0.9;SRMR最好小于0.05,小于0.08也可以接受;PNFI,PGFI,PCFI应大于0.5[17]。在本模型中(如图1),绝对拟合指数χ2/df为3.509,取值在可接受的范围之内。GFI取值为0.905,符合大于0.9的标准,达到理想水平。AGFI值为0.855,取值在可接受的范围之内。SRMR值为0.077,取值在可接受的范围之内。在模型的简约拟合指数中,PNFI、PGFI、PCFI的值分别为0.681、0.592、0.704,取值均符合大于0.5的标准,达到理想水平。在模型的增值拟合指数中,CFI,TLI、IFI、NFI的值分别为0.911、0.885、0.912、0.881,取值均在可接受范围之内。由以上分析可知,模型拟合指标均符合一般的研究标准,调查样本数据与假设模型间的契合度较好。

图1 自我控制的中介模型

3 讨论

3.1 大学生体育锻炼、自我控制对拖延行为的直接影响

相关分析和回归分析结果表明,体育锻炼对拖延行为的影响显著。体育锻炼对拖延行为具有负向预测作用,这说明大学生在参与体育锻炼时,赋予体育锻炼的时间越长、强度越大、频率越高,其出现拖延行为的可能性越小;若大学生缺乏体育锻炼,则拖延行为表现就会越明显。换言之,大学生参与体育锻炼越主动,其拖延行为的表现越不明显,该结论证实了已有的研究结论和观点。

体育锻炼对自我控制具有显著正向影响。自我控制模型理论指出:“自我控制作为一种能量资源,会由于连续执行自我控制任务而被消耗”[18]。大学生依据锻炼计划进行体育锻炼,在此过程中必然消耗体内的能量,如果能够控制自己坚持完成锻炼计划,自我控制能力则会提升,此结果进一步验证了大学生体育锻炼与自我控制的“剂量关系”,与前人的观点一致。

自我控制对拖延行为的影响显著。自我控制对拖延行为具有显著负向预测作用,拖延行为会引发大学生个体的行为出现随意性,拖延行为明显者往往自我控制能力相对较差,对体育锻炼的参与意向也较为模糊,因此,具有较高自我控制能力的大学生出现拖延行为越不明显。

3.2 自我控制的中介效应

回归分析发现,自我控制在体育锻炼与拖延行为之间存在部分中介效应,中介效应占总效应的54.09%。研究证实了,拖延行为是影响大学生体育锻炼的一个消极因素:如果大学生对体育锻炼能够进行科学、有效的规划,并能够积极、主动的完成锻炼计划,那么其内部机制会改善拖延行为,并在锻炼过程中通过提高自我控制能力,从而逐渐摆脱拖延行为带来的困扰;如果大学生没有养成良好的体育锻炼习惯,其不利于提高自我控制能力甚至会滋养拖延行为,也常会在体育锻炼过程中表现出消极和倦怠。

Bootstrap检验表明,自我控制锻炼次数、锻炼强度与拖延行为之间起完全中介作用,也就是说体育锻炼次数和强度必须通过提高自我控制能力,才能对拖延行为产生影响。然而,自我控制在锻炼时间与拖延行为之间起部分中介作用,这表明锻炼时间既能够提高自我控制影响拖延行为,又可以直接对拖延行为产生影响。这可能是由于时间管理作为拖延行为最直观的外在表现,能够直接作用于拖延行为并对其产生影响,另外锻炼时间作为一种时间管理的价值观念,又可以通过改变对时间的认知和态度,提高自我控制能力,进而改善拖延行为。因此,高校在开展体育与健康教育时,不仅要培养大学生积极参与体育锻炼的意识、引导大学生养成良好的体育锻炼习惯,还要关注自我控制能力的积极影响,使他们能够学会时间管理、制定锻炼计划,进而避免产生拖延行为。

本研究揭示了自我控制在体育锻炼和拖延行为间的中介作用,并通过构建结构方程模型,说明了体育锻炼、自我控制和拖延行为三者之间的作用强度及作用机制,为大学生拖延行为的预防提供了科学依据。但本研究资料的收集以问卷调查为主,在今后的研究中,有待通过实验法对结论作进一步的验证。