阶段式护理在血液透析患者动静脉内瘘成形术中的应用效果

黄素俭,黄小娟,陈碧玲,李 妹,魏艳华,罗 丹,汤小玲

(湛江中心人民医院a.血液净化中心; b.血液介入治疗科,广东 湛江 524000)

血液透析简称血透,是一种血液净化技术,是维持终末期肾病患者生命的主要手段[1]。血管通路是确保血透顺利进行的重要前提,动静脉内瘘则为现阶段最常用的血透首选通路[2]。但动静脉内瘘成形术实施过程中,由于反复穿刺以及护理不当等因素,会对动静脉内瘘的形成及使用产生影响,引发动脉瘤、感染、内瘘狭窄等并发症,从而不利于患者临床疗效,并降低其生活质量[3]。临床实践证实,有效的护理模式应用于血液透析患者的动静脉内瘘成形术中能为提高临床治疗效果打下良好的基础,从而显著减少并发症发生和提升护理满意度[4]。阶段式护理干预是一种新型的护理模式,依据干预对象所处不同阶段制定出相应的护理干预措施,以此来提高护理质量[5]。本研究对43例需行动静脉内瘘成形术治疗的血透患者采用阶段式护理干预,探讨其临床应用价值,报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

将2017年7月至2018年6月湛江中心人民医院收治的43例需行动静脉内瘘成形术治疗的血透患者设为研究组,其中男26例,女17例;年龄 38~76(61.27±5.49)岁;原发病:慢性肾小球肾炎25例,糖尿病肾病11例,其他疾病7例。另将本院2016年7月至2017年6月收治的43例需行动静脉内瘘成形术的血透患者设为对照组,其中男24例,女19例;年龄 39~78(62.48±6.17)岁;原发病:慢性肾小球肾炎26例,糖尿病肾病9例,其他疾病6例。2组患者均符合慢性肾衰竭的诊断标准,具有血液透析指征,血透时间>6个月,血透前8~12周行动静脉内瘘成形术,神志清楚,沟通、认知能力正常,自愿参加研究并签署知情同意书;排除凝血功能障碍及心肺肝肾严重功能障碍,内瘘部位有皮肤问题或皮肤疾病史,精神疾病、认知功能障碍及其原因不能配合治疗和护理操作患者。2组患者的性别、年龄及原发病等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

对照组给予动静脉内瘘成形术常规护理,包括健康宣教、监测生命体征变化、评估病情进展状况、心理护理、饮食指导等措施。

研究组给予阶段式护理干预,主要包括以下措施。1)成立阶段式护理干预小组。由护士长和有经验的护士组成阶段式护理干预小组,并进行阶段式护理培训,内容包括动静脉内瘘阶段式护理相关理论知识与实践技巧等,培训方式采用授课和操作演示相结合,培训结束后进行考核,考核合格者方能加入护理小组。2)制定阶段式护理方案。患者入院后,护理人员应耐心与其进行沟通和交流,详细了解其病情、心理状态、文化背景等,护理小组根据具体情况制定阶段式护理干预方案。①第一阶段(术前准备阶段):护理人员根据患者及其家属的文化水平采用通俗易懂的语言讲述动静脉内瘘的相关知识,包括其作用、建立过程、保护知识、注意事项等,同时向患者分发宣传资料及播放视频,协助其充分认识动静脉内瘘;鼓励患者对内心感受进行交流,护理人员针对性予以心理疏导,使其消除紧张、焦虑情绪,帮助树立起战胜疾病的信心和勇气,进一步提高患者依从性;确定需建立动静脉内瘘血管,做好患者皮肤和血管护理。②第二阶段(术后护理阶段):协助患者平卧,保持8~24 h,术肢衣袖宽松、肥大,禁止受压或负重;不宜在术侧进行输液、监测血压等护理操作;术肢禁止下垂、弯曲、压腕关节及患侧卧位;严格遵照医嘱给予术后药物,包括使用抗凝药物及抗生素,术侧指缝与手背涂抹喜疗妥、2 次·d-1;通过听诊血管杂音及触摸静脉端血管震颤等方式定时评估内瘘通畅情况,密切观察术肢有无渗血及血肿等症状,手指有无发冷、麻木等症状。③第三阶段(功能锻炼阶段):手术后10~14 d指导患者展开功能锻炼,如术肢进行反复性交替握拳、旋腕动作、抬高锻炼,10 min·次-1,强度由小逐渐增大,促进静脉管壁增厚、血管扩张。④第三阶段(随访阶段):患者出院前对其进行健康指导,主要包括保护内瘘的相关知识及内瘘异常自主初步处理方法,嘱咐其定期复查病情;患者出院后采用短信、电话、微信等形式定期进行随访,提醒其在家护理的重要注意事项,及时回答其疑问,共随访1年。

1.3 观察指标

比较2组患者护理干预后对动静脉内瘘护理知识掌握情况、内瘘成熟时间、内瘘通畅率及并发症发生情况。1)患者对动静脉内瘘护理知识掌握情况采用自行设计的动静脉内瘘护理知识问卷进行调查,包括7个方面,分别为动静脉内瘘保护方法、卫生清洁、应急处理、注意事项、功能锻炼、自我监测、按时复诊,每个方面包含若干项,总分均为100分。2)以静脉充分扩张、静脉壁肥厚判定为内瘘成熟。3)并发症发生情况:包括内瘘阻塞或狭窄、感染、水肿等。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 对动静脉内瘘护理知识掌握情况

研究组对动静脉内瘘护理知识掌握情况各项评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组患者对动静脉内瘘护理知识掌握情况比较 分

2.2 内瘘成熟时间及内瘘通畅率

研究组内瘘成熟时间明显低于对照组,术后6个月、1年内瘘通畅率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组内瘘成熟情况及内瘘通畅率比较

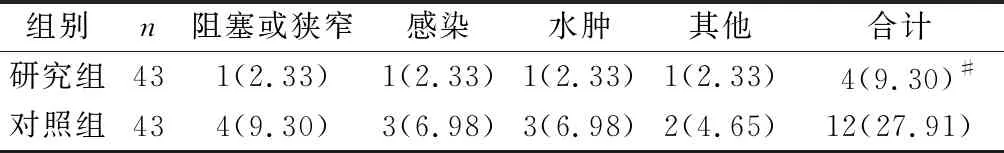

2.3 术后并发症发生情况

研究组术后并发症发生率为9.30%,对照组为27.91%,研究组术后并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学(P<0.05),见表3。

表3 2组术后并发症发生情况比较 n(%)

3 讨论

动静脉内瘘为血透患者常用的血管通路,是确保血透顺利进行的基本前提[6]。因此,构建可靠、稳妥的动静脉内瘘通路对血透患者具有重要意义。但在患者动静脉内瘘成形过程中,由于反复穿刺、护理不当及患者内瘘护理的知识、技能薄弱,常导致多种并发症的发生[7],继而引发动静脉内瘘血管通路失功,严重影响了患者的疗效及生活质量[8]。有研究[9]证实,高质量护理干预能保护好功能正常耐用的动静脉瘘管,避免内瘘并发症的发生,提高治疗效果。

阶段式护理是一种新型的护理模式,根据护理对象所处不同阶段的具体情况,设计针对性的护理干预方案并实施[10]。本研究将阶段式护理应用于血透患者动静脉成形术中,将护理过程分为术前准备阶段、术后阶段以及随访阶段,强调分阶段重点化、细节、循序护理。术前注重患者心理护理,同时提高患者对动静脉内瘘的认识[11];术后强调对动静脉内瘘的保护及功能锻炼,调动其配合治疗的主观能动性[12];出院前指导患者充分掌握内瘘家庭护理的相关知识,提高其自我护理能力,确保护理的延续性,以提高护理质量[13]。整个护理过程不仅达到各阶段血液透析的护理要点,对患者动静脉内瘘起到了积极保护作用[14];还注重患者心理护理和自我护理意识的形成,有助于患者不良行为的转变,从而提高其护理依从性及自我管理能力,进而减少内瘘并发症的发生[15]。

本研究结果显示,研究组对动静脉内瘘护理知识的掌握情况明显优于对照组(P<0.05),提示阶段式护理能全面提高患者动静脉瘘的相关知识水平,从而显著提升患者的内瘘自我护理水平;此外,研究组内瘘成熟时间、并发症发生率明显低于对照组(P<0.05),术后6个月、1年内瘘通畅率明显高于对照组(P<0.05),进一步表明该护理模式应用于血液透析患者动静脉内瘘成形术中临床效果显著,能有效改善其内瘘成熟与通畅情况,减少并发症的发生,具有较高的临床应用价值[16]。