高职创新课程建设与实践

王婷 张瑞华 陈淑侠

摘 要:及时将新技术纳入教学内容,是高职教育改革的新时期发展要求。本文依托现代学徒制项目,以高职专业核心课程改革为载体,引入谐波减速器新技术进课程,校企深度合作、双元育人,共同修订人才培养方案、优化课程内容结构、组成校企混编团队、开发多样教学资源、构建学习评价体系,实施持续改进的PBL教学模式,培养复合创新型技术技能人才,助力产业升级发展。

关键词:课程改革;新技术;校企融合;三教改革

高职教育目前已明确为类型教育,承载着“培养出高素质复合型技术技能人才,服务于科技创新发展”的使命。《国家职业教育改革实施方案》(“职教20条”)明确指出“校企共同研究制定人才培养方案,及时将新技术、新工艺、新规范”纳入教学标准和教学内容。本文为我校机械制造与自动化专业的校企创新课程建设的探索与实践。

一、课程建设背景

工业机器人的三大核心部件包括控制系统、动力装置及传动机构。本地机器人特色小镇的机器人制造企业需要一批能从事机器人核心部件研发与制造的复合创新型技术技能人才,因此小镇某著名企业与我校合作实施现代学徒制,全程共同参与制订了人才培养方案,开发了一系列企业定制专业核心课程,本课程“机器人减速器的设计与加工”是其中一门。该课程是在原有课程项目四中纳入了“谐波减速器改进与实现”内容,属于领域内刚突破的新技术。及时将该新技术纳入课程中,校企共同培养,助力国产工业机器人产业的发展。

二、教学设计与分析

本课程以培养出复合创新型技术技能人才为目标,引进企业全国技术能手为产业教授,与校内专业教师共组“双师”教学团队,共同开发工单式活页教材,共同研发教学教具,共同开发教学资源。依托现代学徒制项目,构建“双贯通三进阶”的课程结构,采用持续改进的PBL教学模式,基于“一课多师”的模块化分工协作教学,引导学生主动参与、自主协作、探索创新。[1]

(一)构建“双贯通三进阶”的课程结构

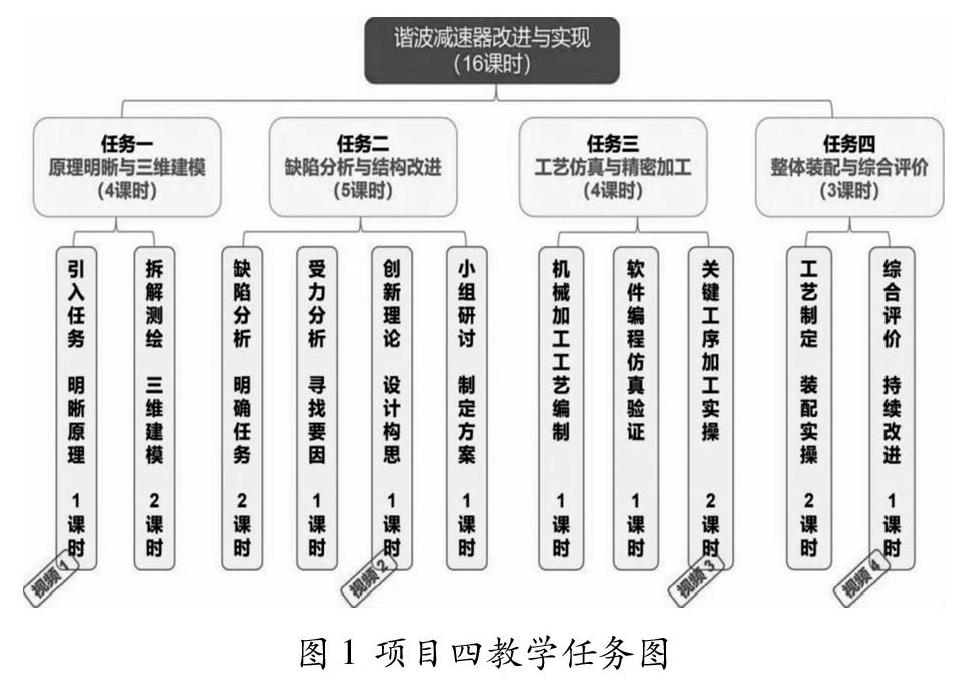

本课程是校企合作开发的企业定制课程,根据人才培养方案、工业机器人制造企业相关岗位需求、课程标准及行业标准,将原来设计、工艺、加工等相对独立的课程体系中相关内容进行设计重构,将本课程分为四个教学项目,构建了具有“双贯通三进阶”的特色的课程结构(如图1)。四个项目实现了从设计到加工的贯通,从根本上解决了设计与加工及理论与实践的脱节问题,实现知识与技能的贯通,达到设计与加工、知识与技能从孤岛式到链条式双贯通的目的。在设计项目中,理论知识由浅入深实现知识进阶;加工方法从易到难,实现了技能进阶;岗位能力从单一到复合创新,实现了岗位能力进阶,从而达到三进阶。

(二)教学内容设计

本文聚焦创新型高阶项目——项目四“谐波减速的改进与实现”,项目实施过程中引导学生对谐波减速器的机械结构进行探索创新,最终设计并制造出创新改进的谐波减速器,旨在培养其创新思维能力与设计实现能力。依据企业真实工作过程,将其分为四个教学任务(如圖1):原理明晰与三维建模——缺陷分析与结构改进——工艺仿真与精密加工——整体装配与综合评价。从现有谐波减速器存在的问题出发,引导学生分析问题解决问题,进行结构创新设计并加工成形。

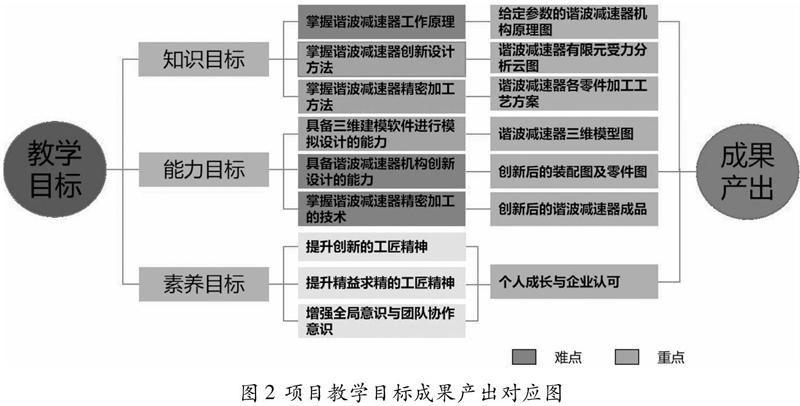

(三)学情分析与目标设定

授课对象为高职机械制造与自动化专业二年级现代学徒制“雏英计划”班学生,开课学期为第四学期。在本项目任务开始前,学生已掌握齿轮减速器设计与加工的基础知识,能从设计到加工得到齿轮减速器成品,但对谐波减速器不了解,不善于对常见机构进行改进创新,工匠精神的培养有待进一步提升。

从培养懂设计、精工艺、擅制造、会创新的从事机器人制造行业的复合创新型技术技能人才培养目标出发,基于行业标准及课程标准,综合企业岗位需求、1+X证书要求及本专业的核心素养,结合学情分析确立了本项目的教学目标及教学重难点(如图2),并将各个教学目标量化为成果产出,达到知行合一、学以致用的目的。

三、教学实施情况

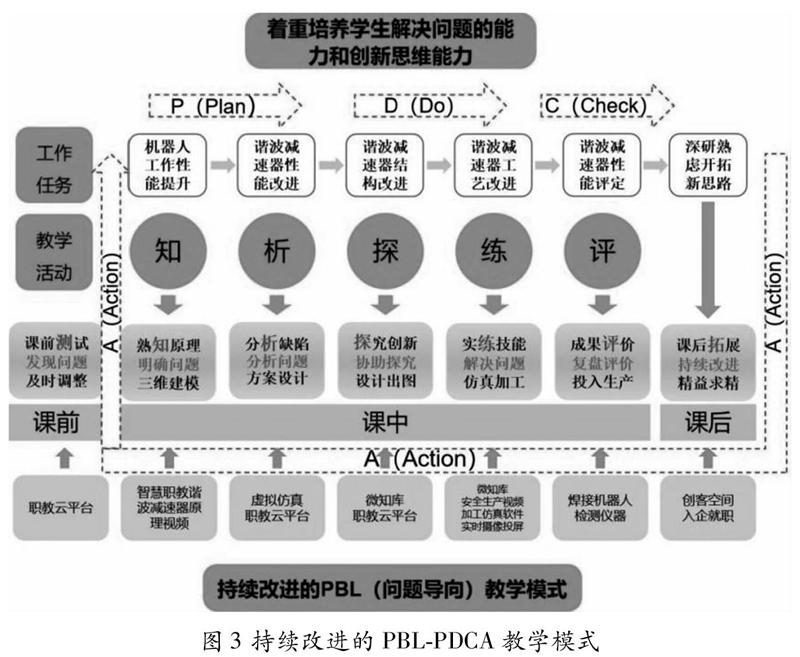

(一)持续改进的PBL教学模式

采用了PBL(问题导向)的教学模式,在教学流程设计中引入PDCA方法强调持续改进,将整个教学过程对接生产过程分为“原理明晰与三维建模—缺陷分析与结构改进—工艺仿真与精密加工—整体装配与综合评价”四个任务。[2]P:从谐波减速器原理出发,引导学生找出现有谐波减速器的主要缺点(如应力集中)。D:包括设计、仿真、加工、装配、出图五步骤。C:企业对各小组谐波减速器进行质检并出具质检报告,合格后安装至机器人关节上,由企业专家团队进行性能测试并与原始产品进行对比。A:如有问题产业教授直接反馈给小组,“双师”团队继续与小组同学进行探讨修改,再次提交成品进行测试,循环直至产品符合要求;如无问题或者达到要求,课后继续深入思考改进空间,达到持续改进的目的(如图3)。

在具体课堂实施中将课前、课中、课后三个阶段按PBL模式整合为:发现问题(P)、明确问题(P)、分析问题(D)、协助探究(D)、解决问题(D)、复盘评价(C)及持续改进(A)七个教学环节。通过持续改进的PDCA教学流程设计,学生能够积极主动地发现问题,协助探究解决办法到解决问题,并持续反思改进,在获取专业知识的同时,培养其创新思维能力。教学过程中及时的复盘反馈,多维度促进教与学双方面的螺旋进阶。

(二)“一课多师”的常态协作实现校企循环共育

在课堂教学设计上,将教学任务分为理论模块及理实一体化模块,根据具体的模块任务由专业教师和产业教授常态化协作指导,实现“一课多师”的模块式教学。专业教师理论知识深厚,产业教授实践经验丰富,通过校企合作下的“一课多师”的模块化教学方式能够将理论知识与实践经验融合在课堂上,更好地提高学生的综合能力及综合素质,打破传统校企合作的分工壁垒,实现校企循环共育。

(三)校企共同开发多样化的教学资源

教学团队与企业专家团队常态化协作,共同开发活页式教材,共同制作教具,共同建设网络资源,共同打造一体化实训车间。在教学实施中,通过共建的各种资源构建虚实结合的浸润式课堂:课前,引导学生在学习平台上通过微课动画等线上资源进行课前预习,做预习测试,及时反馈给教师,教师调整教学内容与教学方法;课中,通过自制模型教具,帮助学生轻松理解教学难点,使用三维建模软件进行机构设计及模拟装配,利用数控加工仿真软件进行仿真加工,帮助学生缩短设计加工周期,将有限的课堂时间充分利用起来。实操过程中的实时投屏软件解决了传统教学中学生扎堆观看,教师无法实时监看指导各小组操作细节的问题。同时,让学生在真实的企业课堂中将虚拟设计转变为实物产品,实现知行合一,增强了学生的职业自豪感,提高了学生的职业岗位能力。课后,学生通过线上学习平台提交作品及设计报告书,能与产业教授实时线上沟通交流,夯实所学。通过校企共建的多种教学资源,让学生能多维度吸收知识,提高学习效率,高效突破教学重难点。[3]

(四)“全过程、多元化”的学习评价体系

在教学中以各种成果来量化学生的学习效果,多维度进行“全过程、多元化”的学习评价。从课前、课中、课后评价到项目任务的全过程分阶段评价;从学生自评到生生互评;从专业教师评价到产业教授评价;从中间成果评价到最终产品评价。评价系统关注到了学生的每一个任务环节,涉及师、生、企多方面的评价主体,体现了自上而下的“全过程”评价过程。通过评价教师能及时掌握学生的学习狀态,因材施教,学生能自我进行评估,及时补短,有效促进教学目标的达成。

四、特色与反思

(一)从孤岛到链条的贯通进阶式教学理念

从人才培养方案出发,进行顶层设计,设置一系列贯通进阶课程,通过其中的综合性贯通项目,将原来孤立的知识串联起来,实现“双贯通三进阶”,旨在培养学生成为懂设计、精工艺、擅制造、会创新的复合创新型技术技能人才。“谐波减速器的改进与实现”项目为本课程的高阶贯通项目,在知识、技能及岗位能力上与前期项目相互呼应且要求有所进阶,引导学生触类旁通、知识迁移、创新提高。在项目实施过程中坚持成果产出为导向,注重创新思维能力和知识迁移能力。通过环环相扣的模块任务实现设计与加工的贯通,解决了传统教学中设计与加工脱节、理论与实践脱节的难题。

(二)继续丰富线上教学资源,制作高质量的教学微课视频

线上资源库还需继续丰富改进,将行业内的“最新营养”补充进资源库,教师团队还需继续研发高质量的教学微课视频。

(三)小组分组方式需要改进

在教学实施的过程中,小组间出现个别同学“偷懒”的情况,经反思后发现分组过程没有考虑到学生的“兴趣”,需要在下次教学中进行改进。

结语

响应国家职业教育改革要求,实施创新课程建设与实践。校企深度融合下的创新型培养模式实现了专业设置与产业需求、教学过程与生产过程、课程内容与工作任务的“三对接”;通过“双贯通三进阶”的课程内容设计,学生的岗位迁移能力、创新能力明显增强;订单班学生的培养质量受到了企业一致好评,毕业可直接进入企业,实现了校企生三方共赢。

参考文献:

[1]秦华伟,陈光.“双高计划”实施背景下“三教”改革[J].中国职业技术教育,2019,33:35-38.

[2]李海东.PDCA管理循环在高职院校顶岗实习管理中的探索与研究[J].襄阳职业技术学院学报,2019,18(1):23-26.

[3]王婷,万志敏,董应超.信息化技术在高职数控设备故障诊断与维修课程中的实践——以“数控机床进给轴爬行故障检修”为例[J].襄阳职业技术学院学报,2021,20(2):65-67.

项目支持:省级——江苏省高等教育教改研究立项课题:高职院校双语教学示范课程建设的研究与实践——以《机械制图》为例(编号:2019JSJG456);市厅级——江苏省现代教育技术研究课题:基于“能力本位、1+X融合”的新型实践类在线开放课程开发——以“汽车综合实训”为例(编号:2019-R-77399);省级——江苏高校“青蓝工程”资助项目(编号:QL20202513)

作者简介:王婷(1987— ),女,汉族,四川内江人,博士,讲师,研究方向:结构动力学、机电设备控制。