复杂适应系统语言观与二语习得研究

王栋

(山东师范大学 外国语学院,山东 济南 250358)

1.0 引言

复杂适应系统 (Complex Adaptive System, 简称CAS) 本来是一些物理科学家感兴趣的领域,主要目的是应对全球气候变化。近年来,复杂性理论视角的语言学研究论著显著增加,CAS的观点也用于讨论语言习得 (王士元,2006;Larsen-Freeman & Cameron,2008),特别自英美五所名校的十位知名语言学者①(Five Graces Group,2009) 在国际权威期刊LanguageLearning联名发表“Language is a Complex Adaptive System”立场性论文以来,复杂系统语言观 (LCAS) 引发学界空前关注 (杨旭、王仁强,2015;Douglas Fir Group,2016;Pickering,2016;王仁强、康晶,2017)。LCAS认为社会功能是语言的基本功能,语言结构和知识由人际交往和认知过程共同塑造。语言使用模式深刻影响语言的习得、使用和变化过程,而这些过程并非相互独立,而是同一CAS的不同维度。与生成语言学倡导的静态语法观不同,LCAS认为语言是一个使用与经验交互的动态系统,语言作为CAS具有以下主要特征:包含多个相互作用的主体;具有自适应性,即说话者现在和过去的交互言语行为共同塑造了未来言语行为;说话者的言语行为是从认知限制到社会动机等多种因素相互竞争的结果;语言结构涌现于社会经验、互动和认知机制的相互作用。语言作为一个复杂适应系统有很多表象:语言组织各层面变异、语言行为的概率特征、言语主体内部和言语社团之间的持续变化、源于语言使用的语法规则涌现以及深层非线性过程的相位切换等 (Douglas Fir Group,2016)。LCAS的优势在于为这些看起来互不相关的语言表象提供了一个统一理论框架,揭示多个语言研究领域的共性。下文拟从语言社会交际性、基于使用的语法以及源于语法使用的语法化发展,阐述LCAS内涵及其对二语习得研究的启示。

2.0 语言社会交际性

语言不是人与人之间唯一的交际工具,但确是最重要的交际工具。LCAS认为语言交际性不是一种独立能力,而是与一般认知能力互动过程中发展而来,无法脱离社会而具有完全的抽象性。作为基本特征的社会交际性建立在人类自身所处各种环境中的语言经历之上,从具体物质到抽象社会,无所不及。人类认知能力,例如范畴化、顺序处理和规划形塑了语言,但认知能力并非是这些能力简单叠加的结果。语言的社会交际功能取决于其在我们社会生活中的角色。要理解语言如何在人类世代繁衍中演化,如何拥有了现在能够观察到的特征,需要考察诸多约束条件下的综合效应,包括思维程式、感知运动神经偏向、认知限制和社会语用因素等 (王士元,2006;Larsen-Freeman & Cameron,2008)。动物之间也存在交际活动,但它们之间的交际并非依赖语言。语言只有在人类社会里产生和发展,在高度交互的社会环境中演变。语言是文化的主要载体,人们可以通过语言演变透视文化知识历时传播、演进和变革。文化本身至少可部分地理解为人类发现有趣和重要事物的镜像,映射人类进化的生物嗜好和文化追求的复杂互构特征 (陈原,2000)。语言和文化都可看作是从日益复杂的社会存在中的涌现现象,因此,想象一种语言,亦即想象一种生活方式。

语言也是人类所处环境的延展,本质由其在社会互动中的角色决定。虽然社会互动有时呈现不合作和冲突,但更多时候呈现出哲学家所说的共享合作行动 (shared cooperative activity)。合作行动大致依赖于共享认知,即人能够认识到可以和他人拥有共享信念和意图,包括为完成合作行动的子计划协调、帮助他者的承诺以及与他人共享观念等心理维度。为使合作行动圆满完成,合作行动中的个人必须与他人合作,这就为语言最终发挥作用提供了空间。合作行动提出了协调问题,在解决合作行动协调问题的各种运作机制中,其中最简单的要数对环境中突出特征的共同关注,最有效的协调机制就是参与者言语交流 (Larsen-Freeman & Cameron,2008;姚小平,2018)。合作行动最基本的一条原则就是说话者和听话者必须达成共识,听话人能够理解说话者的意图。人类已经发展了一套功能强大的交际规约符号系统,也称语言习惯。语言习惯作为一种规律性行为,产生特殊语言形式的话语,部分是任意性的,固化于言语社群 (Larsen-Freeman & Cameron,2008)。作为言语识解机制,它解决了交际联合行动中反复出现的协调问题,即交流的共同行动。

在时代长河中,语言发展、俗成、丰富、洗练,逐渐形成了一种严密的复杂适应系统。它指涉像言语、手势或书写等符号产生的媒介,是言语参与者共同遵循的规则,即语言学家所说的词汇和语法构式。语言运作终归涉及四个层面:言语产出和注意、话题形成和认同、交际意图辨识以及合作行动的提出和实施 (Ellis,2008)。语言学家历经数百年仍然无法充分揭示这个运作系统的奥妙,现代科学家利用先进的高阶信息技术也无法模拟鸡尾酒宴会上简单的会话,模拟程式总是抓不住那看似简单却充满弹性的动态准确原理 (王士元,2006;Larsen-Freeman & Cameron,2008)。这个交际运作模型事实上十分脆弱,容易引起变异,误解过别人或被别人误解过的人都会有所体验。交际过程如此脆弱,语言演变的动因也有多方面。首先,我们不能完全读懂彼此的心思;其次,作为协调机制的规约也并非一成不变。说话者依据先前类似情景下的惯习选择新情景下构式来完成交际。听者理解也是如此,但听者对这些词汇构式先前使用语境的理解与说话者并不一定契合,新情景下的交际具有唯一性特征,产生不同的认知识解也就不足为奇。当然我们不能过分强调交际的不可能性,恢弘的人类文明大部分建构于语言交际基础之上,但不能否认交际的不确定性的确导致了语言演化的普遍性。

3.0 基于使用的语法

普遍语法的理论基于理性主义,强调语言的天赋性,认为语言是一套抽象的规则和结构,只间接和语言经验有关,把考察理想的说话人所具有的内在语言能力为旨归。语言能力是语言背后根深蒂固的心理状态,源于生物属性的语言官能 (Larsen-Freeman & Cameron,2008)。LCAS把语言看成是一个基于语言使用范畴化网络,语言的认知结构直接来源于语言经验。语法的基本单位是构式,是形式和意义的统一体,涵盖从具体的单词、习语到比较抽象的被动结构或双及物构式等。基于使用的语法认为,使用对认知结构产生影响的证据包括语言使用者能够意识到的构式特例,使用频率会以多种方式对语言结构产生影响。

近来,实验研究证实儿童和成人都能追踪人造语法中共现模型和统计规律,表明即使话语不指涉意义或交际意图,受试也能够学会其中构式 (Ellis,2008)。在真实交际情境中,词汇共现会对认知表征产生影响,认知变化与语言使用共同形塑语法。人们在交流时,说话者并非从所有可能的组合中进行随机选择。某些思想有着习惯的表达方式,即所谓语言表达中“本族语式选择 (nativelike selection)”,而不仅仅依赖生成规则。Ellis (2008) 认为大脑中不存在单个语言单位,只有神经纤维之间的链接,一切信息都体现在神经网络的联通关系中。语料分析证实了交际模式在很大程度上由常规套语系列构成,而不是在所有可能的词汇中做“随机选择 (open choice)”。高频率单词组合形成词块从而影响对句子即时加工方式。经常在一起使用的构式会熔合在一起,如英语缩写形式 I’m、they’ll就源于共现结构的熔合,即助动词逐渐黏着于与其高频搭配的前置代词结构之上。

语法和词汇在使用中相互影响,逐渐高度融合而非分离。搭配词的词频越高,说明其认知固化程度越高;搭配成分的共现频率越高,说明两者之间的语义相容性越强。deep和shallow通常与许多指容器的名词搭配,说明“深度形容词+容器名词”是固化的类型 (Lantolf & Thorne,2006:56)。说话人依据对意义、语境和形式的体验,把听到的话语分为范例 (exemplar)和范例组 (exemplar clusters),并在此基础上形成语言使用表层下的认知表征。在语言使用过程中这个范畴化过程持续不断地发展,因此即便成人语法也并非固定不变,依然有随着经验增加而不断完善的潜能。

语言变化通过局部互动缓慢进行,但这并非否认语言内部和跨语言间的普遍性。正如任何复杂适应系统一样,语言形式和本质特征都是通过演化过程反复运作产生。同一过程适用于所有语言,语言普遍相似性得以发展,但变化的轨迹,如语法化路径要比终极状态更具相似性特征 (Ellis,2008;沈家煊,2019)。对基于使用的语法理论,我们更感兴趣的是跨语言涌现的普遍性特征,如促成语言变化的具体使用模式、显示语言表征的标记以及语言加工变化的认知基础。较之传统结构主义或生成语法,基于使用的语法数据来源大为拓展,除了实验研究和电脑建模,基于语料库的共时或历时研究也能为理解语言的认知表征提供有效数据。

4.0 语法化

语法化是近年来语言学研究的焦点之一。语法化既指历时又指共时,是历时与共时的结合,但以历时为主,主要研究自主词向语法成分功能的转化 (沈家煊,2019)。LCAS主张从语言演变的规律解释语法规则,寻找语言认知和语言变化动因对语言构式的影响。实词虚化和词汇化是语法化研究的两个主要路径:前者指有实义的单位逐渐演变为虚义的过程,从认知规律来探索语法化成因;后者即短语或句法结构逐渐固化而形成单词的过程,特别是语法形成机制研究。Pickering (2016) 发现构式词汇项可以演变为语法项,小句内和小句间松散的结构成分逐渐变得熔合在一起。语法化过程中,一系列成分逐渐自动化成为神经运动序列 (neuromotor routines),导致发音弱化和某些特定词义改变。Five Graces Group(2009:8) 以英语中表示将来的be going to结构阐释语法化演变路径。在莎士比亚时期英语中,该结构只是普通表达式,表示“某人要去某处做某事”,没有特殊意义。在莎士比亚所有剧作 (约八十五万个词) 中只出现过6次,而现代英语中它出现的频率非常高,在一个只有三十五万词的小型英语语料库中出现频率高达744次。频率增加主要源于功能变化,但不断重复也是一个重要诱因。在意义演变过程中,它失去了“空间运动”的旧义,增加了“试图做某事”的新义,而早期英语中该意义是隐含的。伴随重现、发音融合和弱化,现在该词最为常见的发音是 (be) gonna,其组成成分已不容易辨认。LCAS语言观认为所有语言语法化过程大致经历了相似路径,证据源于一项动词标记和七十六种不相关语言历时起源的跨语言调查 (Ellis, 2008)。七十六种语言中,十种语言的将来表达式源于动词go 的意义,另有十种语言源于动词come 的意义;还有些语言来源于动词want 的词义,而英语中的will,其以前的意义就是want。

尽管语法化过程路径相似,但结果不同。词汇语法范畴意义的细微差异,语法化程度不同的范畴,不仅意义不同使用范围也不一样,甚至有些罕见的词汇本源。如用时间副词by and by来构成将来时态, 尽管数量少, 但的确存在 (Pickering,2016;杨旭、王仁强,2015 )。鉴于语法化在所有语言中是一个无时不在的过程,人类语法起源经历了这样一个过程:从人类能够把两个单词连在一起使用开始,语法化的潜能就如影随形,其发展机制无非就是顺序加工、范畴化、规约化和推理 (Douglas Fir Group,2016;沈家煊,2019)。

语言变化也是一个文化演进过程,这个过程发生在两个相关联的层面:重现和选择(Douglas Fir Group,2016;Pickering,2016 )。重现算子 (replicators)单元如基因、结婚仪式等在重现过程中均有创新和变异机会。LCAS认为言说个体在与环境交互中,使得重现过程产生变异;也就是说有些重现算子要比其它算子被替代的机会要大,甚至极端情况下,前者固化,后者出局。语言结构像声音、词汇以及构式我们每次开口讲话就会被重现,替代和变异就发生于这个语言使用过程。生活方式变化会引起与其相关的词汇和表达方式的出现或消失,如最近出现的新词upcycling (升级回收)和人们的环保意识提高有关,将不用及不需要的产品,转化为质量更好或具有环保价值的新材料或产品;该词被剑桥词典网站确定为2019年年度词汇。同理,社会交际环境也会导致某些表达社会价值观的语言形式淡出甚至衰亡。在《诗经》中涉及马的名词达十六种之多,如毛色纯黑的叫“骊”,红白相间的叫“皇”,毛黄而带红色者叫“黄”,青白毛混杂的叫“骓”,这说明在远古中国,马是重要的交通和生产工具,对人们生活非常重要,要求对“马”的概念做出细致区分。在现代社会,马作为交通或生产工具变得越来越不重要,没有必要像古代中国那样作细致区分,因此很多为细致区分而创制的“马”名就逐渐退出了社会生活 (陈原,2000:53)。

5.0 LCAS与二语习得

语言是人类的存在,说话、聆听好像是一件再自然不过的事情,根本无需费心。我们平常根本感受不到语言的复杂性,只有在习得第二语言时,才能体会到在适当场合选择恰当词语多么不易 (王士元,2009;杨旭、王仁强,2015 )。作为一种复杂的人文现象,二语习得主要研究掌握母语后人们习得第二语言的过程和规律。二语习得是在借鉴语言学、认知科学、社会学、神经科学等学科研究成果基础上形成的一门学科,拥有自己的研究目标、研究内容和研究方法,形成了一套完整的理论体系。

理论建设往往是一个学科持续发展的必备条件。自上个世纪80年代以降,二语习得研究将普遍语法作为理论基础和研究框架。普遍语法假设语言学习能力是人类心智的独特属性,在人脑中是一个单独的模块,是一个能够进行特殊运算的器官。他们相信该模块的特殊结构使得内在语言形式在很大程度上独立于认知处理过程或社会功能的其它方面,解释人类语言进化的普遍语法就存在于该模块中。在二语习得领域,LCAS主张语言基于使用,认为人际交流和认知过程无时无处不在塑造语言,人类在交际中习得语言构式。在解释二语习得方面,该理论颠覆了普遍语法内在语言习得机制的驱动生成假设,用语言系统数据驱动和涌现主义的解释取而代之。LCAS认为儿童利用一般认知能力对其言语运用历史进行话语分析,抽象其中蕴涵的规则,在此基础上涌现出创造性语言能力,无需内在语言机制 (Douglas Fir Group,2016)。语言习得是一个抽样问题,涉及学习者从有限的经验样本中对群体常值做出评估,其样本的感知受限于认知器官的约束性和生态可供性 (ecological affordances)、人类表征以及社会交往的动态因素等。作为学习者语言,L2中介语与自然语言体系相同 (Douglas Fir Group,2016)。

LCAS坚持输入和互动是二语习得的核心议题。学习者在对语言刺激即时加工处理过程中,共现模式及其出现概率共同塑造了二语中介语形态。起初这些构式遵循一一对应的原则,呈互相排斥的特征,然后经由范畴与泛化,最终分解成基本构式。这些构式可同时被表征并作为抽象概念储存在大脑里 (Douglas Fir Group,2016;Pickering,2016)。二语构式对联想学习三要素频率、近因 (recency)以及环境非常敏感。从某种程度上说,二语发展顺序是语言输入顺序的真实反映,但学习者不是对二语规则的简单遵从,他们还会通过类比、重组等策略来构建中介语新形式,是 1+1>2的生产性双语学习 (高一虹,2001;Douglas Fir Group,2016;Pickering,2016)。

LCAS对一语和二语习得差异有着不同的解释。首先,二语学习者已有固化的母语习得模式,对这些模式的神经性认同会导致跨语言影响,如发展顺序逆转、词汇重组、泛化、规避、过度生产、过度纠正等 (Douglas Fir Group,2016;何伟、刘佳欢,2020)。同时母语习得也会调适学习者感知机制,使其很难察觉一语和二语的差异。第二,跨语言研究表明不同语言会使说话者在叙述同一事件时侧重不同方面,源于母语的概念模式会影响二语构式组合方式,导致非本族语范畴化和“因言而思 (thinking for speaking)”现象 (杨旭、王仁强,2015;Pickering,2016)。第三,一语和二语都是社会认知化过程镜像,但二语学习者一般认知上比较成熟,其学习的社会环境和儿童习得母语环境大不相同。因此,LCAS视角下对二语认知、二语心理和二语社会化过程的研究更加复杂多元。

由于各种因素的复杂交互,使得即使是最勤勉的二语学习者最终达到的语言水平也远低于一语水平,甚至自然环境下有些二语学习者只习得了拥有最少形态特征的“基本变体 (Basic Variety)”(Douglas Fir Group,2016)。L1语言中语法功能词的使用模式会妨碍其在L2中的习得,因频繁使用发生的形式截短现象限制了其感知凸显,对黏着词素来说尤其如此。为帮助学习者习得这些形式,应通过显性教学使学习者意识重新集中到这些形式上 (高一虹,2001;Douglas Fir Group,2016)。没有显性教学,二语学习者语言使用中就会呈现出很高比例的简化,具体表现就是冗余信息缺失、无规律性及透明度增加。复杂系统语言观不仅承认显性教学的作用,同时强调学习者在交际中的意义建构、物质符号手段的“中介”作用以及他人的辅助。应抛弃二语学习缺陷观,把二语学习者看作具有多种能力的学习者,他们对语言掌握的不同水平满足了各自不同需求。

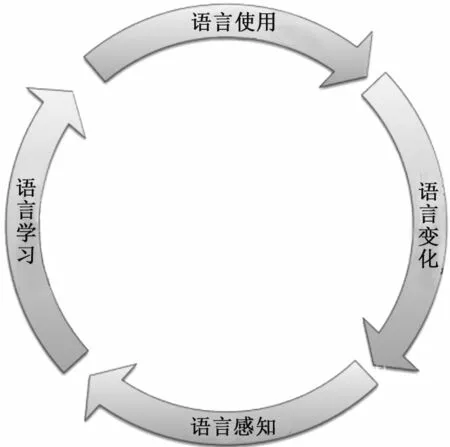

概而言之,LCAS认为二语学习者语言水平是言语社团成员交际过程中语言使用、变化、感知以及学习的动态循环结果,如图1所示。(1)语言使用引起变化:语法功能词高频率使用导致发音磨蚀和同音异义现象;(2)变化影响感知:音位弱化信号往往难以觉察;(3)感知影响学习:低凸显的信号、同音/形异义以及一词多义构式,形式与功能之间关联度极低,低凸显的信号非常难于掌握;(4)学习反过来影响语言使用:如果成人在自然环境下学习语言,较少关注语言形式,那么结果会呈现中介语的基本特征。因使用导致变化,学习者由于目标语语境缺失,其自然环境下接触最多的语言就会呈现简化和语法简单的特征。

图1 语言使用、变化、感知以及学习的动态循环

6.0 结语

本文从语言的社会交际性、基于使用的语法以及语法化演进探讨了复杂适应系统语言观内涵。概而言之,复杂适应系统语言观认为,认知、意识、经验、表征、大脑、自我、人际互动、社会、文化和历史都在语言中以丰富、复杂动态的方式交织互构,以量子纠缠的方式相互关联。尽管关系如此复杂,但无序和混乱并没有出现,反而处处皆有语言模式出现。语言模式并非由上帝、基因、学校课程或人类政策事先预定,相反他们具有涌现特征,如语言组织在各层面的共时模式、语言使用的动态模式、语言演化的历时模式以及儿童语言习得的个体发展模式等。最后,需要注意的是,国内外对LCAS视域下二语习得研究多限于学理探讨,提供的可操作性具体策略较少,这就需要读者在深入阅读领会LCAS的基础上,结合中国具体的外语教育环境,开展相关适切的思考和原创性的本土探究。

注释:

① 十位国际知名学者分别为:美国新墨西哥大学Clay Becker、Joan Bybee和William Croft;美国密西根大学 Nick C. Ellis、John Holland、Jinyun Ke和Diane Larsen-Freeman;美国康奈尔大学 Morten H. Christiansen;美国印第安纳大学 Tom Schoenemann;英国爱丁堡大学 Richard Blythe。