平台三角用工的劳动关系认定及责任承担

王 茜

一、问题之缘起

在技术和商业生态快速演化的互联网时代,〔1〕参见赵鹏:《平台、信息和个体:共享经济的特征及其法律意涵》,载《环球法律评论》2018 年第4 期。为了适应市场变化和应对用工合规风险,〔2〕平台个体用工中劳动关系认定的不确定性增加了服务类平台用工的合规风险,此背景下不仅产生平台三角用工,还产生新型B2B2C 模式人力众包(服务)平台。互联网平台企业会根据外部环境和内部问题,自我适应式地调整运营模式,〔3〕参见陈健聪、杨旭:《互联网商业生态系统及其内涵研究》,载《北京邮电大学学报(社会科学版)》2016 年第1 期。将自营为主转变为引入承包组织的“自营+代理”模式。〔4〕如美团“城市合伙人计划”和饿了么的城市代理。其中美团“城市合伙人计划”开放美团城市代理权,将由自营为主转向“自营+代理”模式。参见《美团点评“城市合伙人计划”:从百亿到千亿美金的纵身一跃》,http://www.iheima.com/article-161435.html,2019 年11 月10 日访问。平台企业与承包组织签订服务合作协议,进行业务授权和区域分包,在转包业务组织方式的同时也催生出不同于“平台+个人”的“平台+组织+个人”用工模式。此类涉及第三方乃至更多方的复杂用工关系被统称为三角用工关系,〔5〕See ILO, The Employment Relationship, Report V (1), 2003,https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf, last visit on January 20, 2020.劳务派遣和外包用工等是其传统代表形态。〔6〕职业介绍、借调用工、人事代理等也是典型的传统三角用工形态,参见郑尚元:《劳动法与社会保障法前沿问题》,清华大学出版社2011 年版,第70 页;田思路:《劳动关系非典型化的演变及法律回应》,载《法学》2017 年第6 期。因合同关系和管理权限等与平台三角用工存在较大差别,且未在司法实践中出现直接联系,故本文不再对其与平台三角用工展开比较研究。由于平台用工依托于大数据和算法等信息技术手段,在引入第三方机构的演变过程中,不论在劳动交换合同类型、劳动形态等表征上,还是在第三方机构功能、劳动受领一侧主体职能分工等核心内容上均呈现出不同于传统三角用工之特征,形成了一种新型的互联网平台三角用工模式。

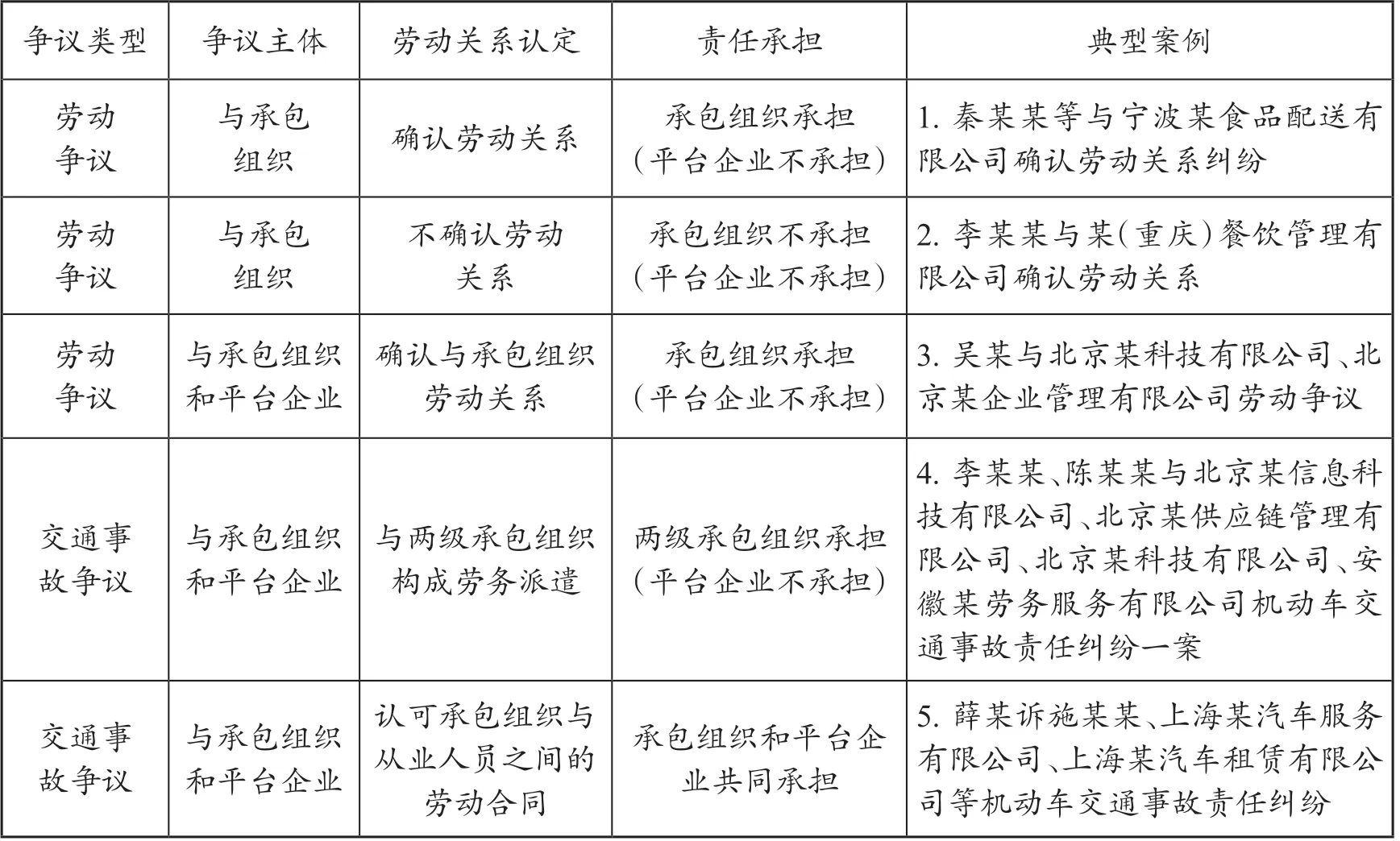

新三角用工模式带来的互联网平台用工领域的新问题突出表现在劳动关系认定和责任承担上。〔7〕平台三角用工司法实践中的责任承担存在两种类型:一是确认劳动关系下的用人单位责任,即表1 案例1、2、3 中的责任;二是从业人员因执行职务、工作任务而产生的对第三人责任,即表1 案例4、5 中的责任。在当前相关的司法案例中,劳动关系认定存在“确认劳动关系”(与承包组织)、“不确认劳动关系”(与承包组织或平台企业)和“构成劳务派遣”(与两级承包组织)三类判决结果;在责任承担上存在“无企业或组织承担”“承包组织承担”“承包组织与平台企业共同承担”三类判决结果(参见表1)。

表1 平台三角用工司法实践分歧

与目前研究较多的平台个体用工,〔8〕相关研究成果,可参见王天玉:《基于互联网平台提供劳务的劳动关系认定——以“e代驾”在京、沪、穗三地法院的判决为切入点》,载《法学》2016 年第6 期; 谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,载《中外法学》2018 年第6 期;王全兴、王茜:《我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护》,载《法学》2018 年第4 期;柯振兴:《网约用工的规制路径及权益保障》,载《工会理论研究》2017年第3 期;班小辉:《论“分享经济”下我国劳动法保护对象的扩张——以互联网专车为视角》,载《四川大学学报(哲学社会科学版)》2017 年第2 期。即个人从业人员直接与平台企业建立合作关系,并根据互联网平台信息预约提供劳动的模式相比,平台三角用工的劳动关系认定和责任承担更具复杂性。不仅关系认定主体由前者的从业人员与平台企业,发展为后者的从业人员与承包组织或(和)平台企业;责任承担也从前者的判断平台企业是否承担责任,转变为后者需判断责任是否由承包组织和平台企业中一方或两方共同承担。多层分包、转包和关联公司的运用又使用工链条中主体数量继续增加,管理职能进一步分散,更加剧了平台三角用工主体确认和责任分配难度。

由于平台三角用工的专门性研究相对缺乏,〔9〕部分研究中将其作为平台的用工模式之一加以分析,参见王天玉:《互联网平台用工的合同定性及法律适用》,载《法学》2019 年第10 期。诸如以下的核心问题都暂未得到回答:(1)这一新型用工模式有何用工特征,因何引发如此大的司法分歧?(2)与劳务派遣、外包用工等传统三角用工有何联系与区别,当前我国三角用工的法律规则能否直接适用?(3)从业人员是否认定劳动关系,劳动关系的另一方主体究竟为订立劳动交换合同的承包组织,还是与从业人员未直接建立合同关系但实际参与劳动管理〔10〕本文中的“劳动管理”一词,除了在涉及《通知》第1 条时采用与法律条文相同的“劳动管理”理解外,均采取广义理解,即包括人员招聘、劳动指示和监督、业务组成、报酬确定及发放等与劳动关系判断密切相关的多种要素。的平台企业或分包、转包组织?(4)当前我国劳动关系认定标准,以及平台个体用工司法实践和学理研究对其的解释和解构能否适用?(5)上述企业和组织谁应承担用人单位责任,责任应如何在两个以上主体之间分配?基于此,有必要厘清上述关系到平台从业人员劳动权益实现和平台经济可持续发展的关键问题。

二、平台三角用工的形态及特征

回顾劳动关系演变过程,为应和劳动力市场供求高效匹配,企业提高用工灵活性、降低用工成本,以及技术支持和人力资源管理专业化等需求,〔11〕See David Weil, The Fissured Workplace: Why Work Became so Bad for so Many and What Can Be Done to Improve It, Harvard University Press, 2014, p.10,15; 同前注〔6〕,田思路文。第三方机构介入两方主体的劳动关系,在劳动者、雇主和第三方机构之间形成了传统三角用工关系。三角用工因所涉主体增加和功能拓展分离而更具复杂性,易引发关系性质判断困难、用工主体地位含混、法律责任模糊等问题。〔12〕同上注。平台三角用工是在从业人员与平台企业之间引入承包组织,形成从业人员、平台企业和承包组织之间的三角用工关系。该模式为平台用工的“三角”变化,既因延续平台用工领域控制管理方式隐蔽、工作时间安排相对自由以及劳动条件提供方式混合等特点而不同于传统三角用工,〔13〕同前注〔8〕,谢增毅文;同前注〔8〕,王全兴、王茜文。又因用工主体增加和管理职能分离而不同于平台个体用工,成为一种新型的三角用工。面对存在较大司法分歧的新型三角用工,对其劳动关系认定和责任承担的分析需先从明确其用工形态和基本特征开始。

(一)平台三角用工的形态

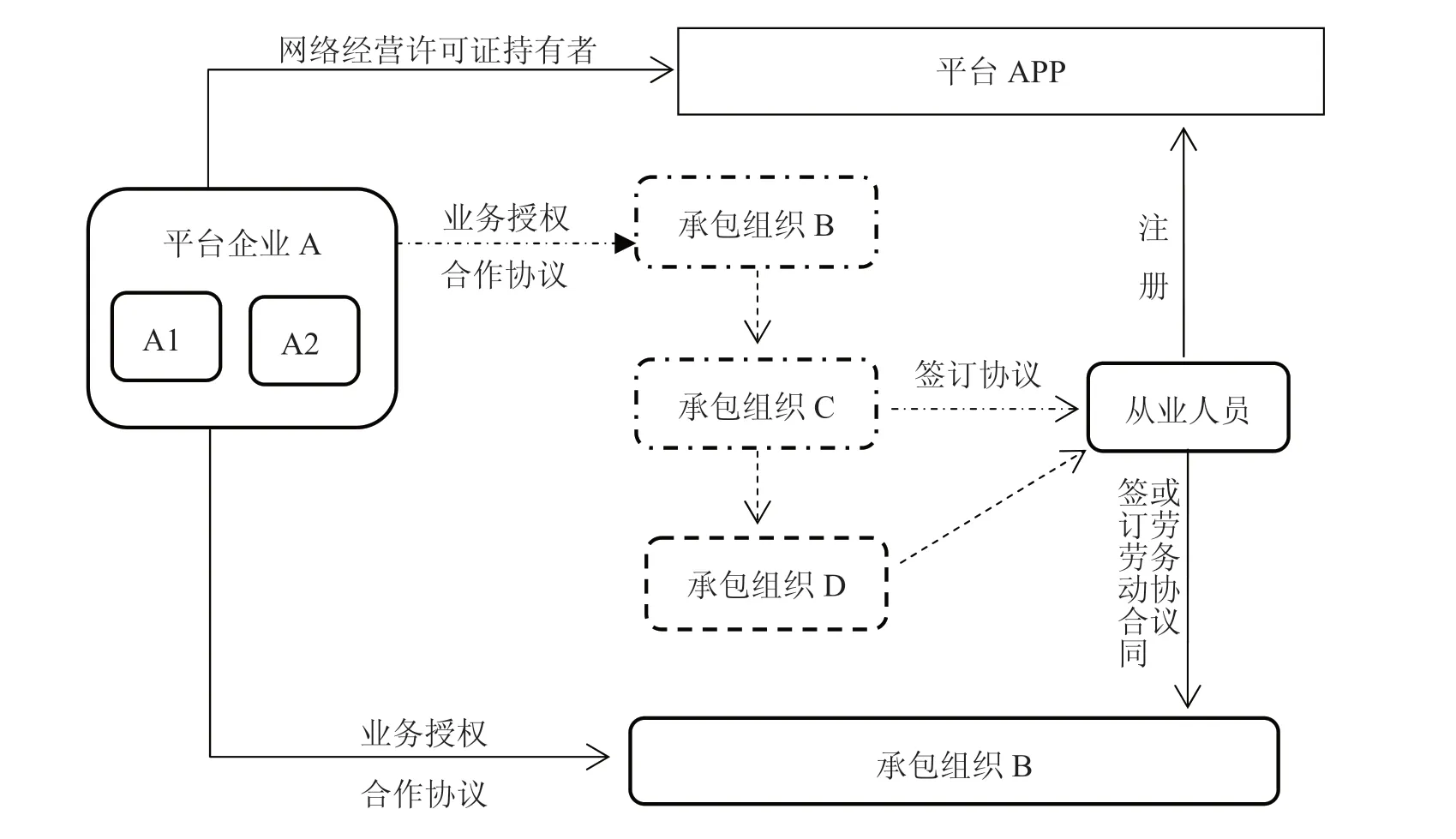

基于典型案例的事实梳理,平台三角用工的基本形态可描述为持有网络经营许可证的平台企业A 或其关联企业A2,通过合作协议将平台部分业务授权给承包组织B,承包组织B 与从业人员签订劳务协议或劳动合同(A →B 模式或(A1+A2)→B 模式)或分包、转包给承包组织C、D,再由其与从业人员签订协议(A →B →C 模式或A →B →C →D 模式),从业人员在平台App 注册并根据平台预约信息提供服务(参见图1)。

图1 互联网平台三角用工形态图

从用工形态可知,从业人员仅与最终承包组织建立劳动交换合同关系,合同类型根据不同情况可为劳动合同或劳务(承揽)协议,在平台App 注册,接受平台算法管理,并在平台企业和承包组织的监督下按平台服务标准和要求提供服务。因引入第三方或更多方,平台用工由从业人员与平台企业之间单一的合作关系结构变成了平台企业与承包组织分包合作关系、承包组织与从业人员劳动交换合同关系、平台企业与从业人员管理控制关系的三角结构。

(二)平台三角用工的特征

平台用工的算法管理和服务标准控制,与三角用工的主体职能分离和用工链条割裂相结合,使平台三角用工具备了不同于其他用工模式的特征。

1. 平台业务授权结合算法管理

作为连接双边市场的交易空间和场所,平台运行有赖于一边市场服务的有效供给,同时服务供给也需以平台使用为基础。〔14〕参见陈宏民、胥莉:《双边市场:企业竞争环境的新视角》,上海人民出版社2007 年版,第21 页。为了保证服务能够顺利向另一边市场的消费者供给,在平台三角用工中,平台企业与承包组织签订合作协议,通过授予部分系统运营权限的方式,将一定区域的业务授权承包组织运营。此过程中承包组织虽取得了部分系统运行权限,可承担部分管理职能,但订单分配、时间计算、路线预估和送单监测等与劳动管理密切相关的事项仍由平台企业掌握的隐藏算法确定,〔15〕参见孙萍:《“算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究》,载《思想战线》2019 年第6 期;[意]圭多·斯莫尔托:《平台经济中的弱势群体保护》,载《环球法律评论》2018 年第4 期。通过数据和代码完成对整个服务过程的技术控制。同时通过关联公司的运用,平台企业内部可实现业务授权公司与手机App 运营和技术维护公司的分离,如表1 案件3 中,与承包组织签订合作协议的是上海某科技有限公司,而负责平台App 运营和技术维护的则是关联公司北京某科技有限公司。〔16〕参见北京市第二中级人民法院(2019)京02 民终1575 号民事判决书。可见,平台企业在寻找外部合作组织的过程中,仍牢牢控制着平台的运营和技术维护,服务提供过程仍需通过平台企业所掌握的算法进行管理。

2. 服务供给分包结合品牌标准控制

为了吸引消费者和打造平台品牌,平台企业既需要充足的劳动力以满足大规模服务之需求,还必须维持服务供给的品牌标准。平台三角用工中,前者以业务授权和服务供给分包方式交由承包组织完成,后者则通过平台企业和承包组织签订合作协议来实现。合作协议中通常要求承包组织确保服务以平台标准提供,即须以“操作规范”“服务规范”、实时最新规范和考核标准组织服务。〔17〕参见江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05 民终212 号民事判决书;重庆市长寿区人民法院(2018)渝0115 民初2128号民事判决书。新三角用工模式将依靠补贴等方式吸引大规模个体服务提供者转变为由承包组织提供;服务水平维持也从对个体服务的直接规范转变成为承包组织履行协议约定要求。服务供给以分包形式将平台个体用工中的“平台+个人”变为三角用工中“平台+组织+个人”,平台从业人员也从个体用工的遵守平台服务标准,变为三角用工中既需遵守平台服务标准,又需接受承包组织基于该服务标准所实施的监督。

3. 用工链条割裂结合管理职能分离

平台三角用工让更多的主体加入服务供给过程,使从最初平台企业到最终劳动给付者之间的用工链条被中间承包组织割裂,特别是存在多层分包、转包及关联公司的情况下,通过逐层转移业务权限和服务事项,运行模式成为“(平台企业1+平台企业2)+组织+…….+组织+个人”,整个用工链条存在数次割裂。同时与从业人员直接建立合同关系的仅为末端承包组织,而用工主体的职能实际上由两个或多个主体共同完成,服务供给过程中所受的劳动管理被分散。以表1 案件4 为例,北京某信息科技公司作为平台企业利用平台算法管理并设置服务标准,北京某供应链管理公司(一级)负责承包组织接引,北京某科技公司(二级)确定薪资标准,安徽某劳务服务公司(三级)负责招揽骑手,签订劳动合同并缴纳社保。〔18〕参见北京市第二中级人民法院(2018)京02 民终3469 号民事判决书。关联公司的运用也可分离平台企业内部的管理职能,如表1 案件3 中,平台关联公司分别负责分包授权和系统运营,承包组织北京某企业管理公司确定工作时间、发放劳动报酬等。〔19〕同前注〔16〕。

综上可知,平台三角用工中以业务授权和服务分包方式引入承包组织,造成用工链条中直接劳动交换合同关系的割裂,但上游平台企业仍可通过平台算法和品牌服务标准设计等方式,与承包组织共同参与劳动管理。由此而生的管理职能分散、劳动给付中合同关系主体与劳动管理主体有重叠但不一致等问题,正是平台三角用工中劳动关系认定和用人单位辨识难度增加的重要原因。

三、传统三角用工规则的适用空间

传统三角用工也存在劳动受领一侧管理职能分离及直接劳动合同关系割裂的情形,平台三角用工是否可如司法实践中当事人主张或法院裁判一般,〔20〕在表1 案件3 中,从业人员主张北京某企业管理有限公司将其派遣至北京某在线公司工作,北京某在线公司主张其与北京某企业管理有限公司属服务外包关系;而在案件4 中,法院认定多层分包转包的平台三角用工的部分区段为劳务派遣。同上注;同前注〔18〕。归类于同为三角用工的劳务派遣或外包用工,这两类三角用工在主体确认、相关义务和责任分配等方面的既有规则,能否直接适用于具有新形态和新特征的平台三角用工,是需要进一步明确的问题。

(一)劳务派遣规则的适用空间

作为我国法定三角用工形态,当前劳务派遣规则能否适用于平台三角用工,可从如下三个层面进行考量:(1)平台三角用工是否具备劳务派遣的法律表征,即构成合法劳务派遣,并直接适用劳务派遣用人单位确定以及义务和责任分配规则?(2)平台三角用工是否实质性构成劳务派遣,即与劳务派遣本质上有何异同,是否存在以新用工形态之名,行“真派遣”之实的情况?(3)多层分包、转包情形下,平台三角用工中是否存在嵌套“真派遣”的情形?

1. 平台三角用工难以构成合法的劳务派遣

当前平台三角用工在协议类型、资质要求和岗位范围上均不符合劳务派遣的法定条件,难以构成合法的劳务派遣。首先,在协议类型上,承包组织与从业人员并非均签订劳动合同,还存在签订劳务(承揽)协议的情况;〔21〕参见江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05 民终212 号民事判决书、重庆市长寿区人民法院(2018)渝0115 民初2128号民事判决书。同时与平台企业基本签订合作或服务协议,而不是劳务派遣协议,〔22〕同前注〔18〕;同前注〔16〕。两者也非就劳务派遣达成合意。其次,在资质要求上,承包组织并非均是具备劳务派遣资质的劳动服务企业,而可能为不具备派遣资质的信息科技公司、配送服务公司或多层分包、转包情形下多种行业特点公司的混合。最后,在岗位范围上,从业人员提供的服务是平台一边市场存在的重要支撑,从业人员是保障服务实现的核心和长期岗位,而非临时性、替代性、辅助性岗位。

2. 平台三角用工难以构成“真派遣”

劳务派遣中的招工与用工分离,〔23〕参见关怀:《劳动法教程》(第4 版),法律出版社2007 年版,第117 页。使派遣单位除直接招收劳动者外仅参与部分人力资源管理,而无劳动过程管理。〔24〕参见王全兴:《劳动法》(第4 版),法律出版社2017 年版,第232 页。而平台三角用工中承包组织在招收从业人员外,仍在一定程度上通过部分系统权限和线下接触实际参与从业人员的劳动过程管理,如监督从业人员按平台标准提供服务等。可见,在劳动受领一侧管理职能分工这一核心内容上,两者之间差别较大,平台三角用工虽有假新用工形态之可能,但难以构成“真派遣”。

3. 平台三角用工难以形成嵌套劳务派遣

在存在多层分包、转包时,平台三角用工的中游发包组织和承包组织之间可能部分具备劳务派遣的表征,即承包组织为具备劳务派遣资质的劳动服务公司,负责招揽劳动者,签订劳动合同,将其派至发包组织,接受发包组织一定程度的线下管理。但此情形下,承包组织招收从业人员后,中游发包组织非独立自行使用劳动力,而是继续向平台输送,用工关系并非仅发生在发包组织、承包组织与劳动者三者之间,劳动过程管理也非由中游发包组织独立完成,而是深度依赖平台企业的算法管理,形成两者或更多主体共同使用劳动力的状况,这与我国劳务派遣固定的三方关系明显不同。因此,平台三角用工中游发包组织、承包组织与劳动者之间难以构成嵌套劳务派遣。

综上,当前我国对劳务派遣的相关规则无法直接适用于平台三角用工。

(二)外包用工规则的适用空间

外包作为企业转移非核心竞争力业务板块和寻求专业技术支持的战略管理手段,〔25〕See James Brian Quinn, Frederick Hilmer, Strategic Outsourcing, Sloan Management Review 35, No. 4, 1994; James Brian Quinn, Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth, Sloan Management Review 41, No. 4, 2000.在用工领域表现为发包方与承包方签订民事协议发包业务,由承包方与劳动者签订劳动合同,并组织和管理劳动过程的三角用工形态。外包用工可减少直接雇佣,避免用工风险,因此成为许多企业的用工策略选择,其中不乏纯粹规避劳动法责任,直接或间接实施劳动管理的“假外包,真用工”或“真派遣”,〔26〕参见周国良:《论劳务派遣难以转成业务外包》,载《中国劳动》2012 年第11 期;李淑芳:《劳动合同法中劳务外包与劳务派遣的区别——兼论“假外包,真派遣”的法律风险》,载《北华大学学报(社会科学版)》2016 年第2 期。在一定程度上造成了劳动关系认定、责任分配、劳动者权益保护和劳动力市场灵活性与安全性平衡的现实困境。

当前我国外包用工的法律规则较不健全,〔27〕同前注〔6〕,田思路文。仅规定在少数特定情况下,如个人承包经营者,或承包人没有相应资质或者安全生产条件时,发包人对劳动者损害承担连带责任,〔28〕参见《劳动合同法》第94 条、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11 条第2 款。相对欠缺对“假外包”认定和发包方责任承担的一般规则。故总体上看,当前外包用工法律规则仅在平台三角用工构成“真外包”及符合上述特定情形时才具有直接适用的空间。

1. 平台三角用工难以构成“真外包”

其一,平台三角用工不一定具备外包用工的合同表征。外包用工中承包方通常与劳动者订立劳动合同,而平台三角用工中承包组织与从业人员则普遍存在签订劳务(承揽)协议的情形。这一合同表征区别反映出劳动受领一侧主体“去劳动关系”的用工意愿增强,外包用工中发包方虽未发生直接雇佣,但劳动关系依旧存在于承包方和劳动者之间,而平台三角用工则以劳务(承揽)协议实现整个用工链条的“去劳动关系”。

其二,平台三角用工的劳动管理主体不同于外包用工。“真外包”用工中发包方虽可能因提供工作场所而形成统摄空间,但劳动管理基本由承包方负责,劳动者在承包方的指示下工作,发包方较少直接参与管理控制。而平台三角用工中管理主体多为承包组织和平台企业两方。承包组织按照协议要求监督服务按平台标准提供,如服务标准中着装要求、订单运行状况、薪酬计算发放、客服评价反馈等。平台企业通过算法确定服务安排、流程,如订单匹配、路线规划和时间要求;监督服务提供,如是否按指定路线配送、是否在要求时间内完成,以及消费者评价,并决定按件计酬标准;加之信息技术手段的应用使成果控制通常意味着对工作状况的控制,〔29〕See Keith Cunningham-Parmeter, From Amazon to Uber: Defining Employment in the Modern Economy, Boston University Law Review, Vol. 96, 2016.平台企业可通过劳动成果和质量的控制实现对劳动过程的管理控制。是故,虽平台三角用工在部分情况下可能具备外包用工的合同表征,但在实际劳动管理由何主体完成这一与关系认定、主体确认和责任承担直接相关的核心问题上,与“真”外包用工存在较大的差异。

2. 外包用工法律规制手段的参考空间

虽然平台三角用工难以构成真外包,且我国当前较缺乏外包用工的法律规则,但对外包用工的劳动法规制,特别是对“假外包”的辨识和发包方的责任分配,早已是劳动法理论和法律实践的关注重点。〔30〕See Guy Davidov, A Purposive Approach to Labour Law, Oxford University Press, 2016; Guy Davidov, Brian Langille, Boundaries and Frontiers of Labour Law, Hart Publishing, 2006; 同前注〔11〕,David Weil 书。平台三角用工与外包用工均为通过业务板块转移将生产要素组合和用工过程移至本企业外部的用工模式,这一相似性为参考外包用工劳动法规制手段,以明确平台三角用工的主体和责任承担提供了空间。

其一,同为阻隔与本企业劳动关系的用工形态,在劳动关系认定和雇主身份确认上,可参考外包用工中对合同关系局限的突破,〔31〕See Simon Deakin, The Changing Concept of “Employer”in Labour Law, 30 INDUS. L. J. 72 (2001).以上游发包方的外包目的(是否纯粹规避劳动法律规范)和管理控制程度,认定“假外包”或“共同雇主”,要求发包方承担或部分承担雇主责任。〔32〕同前注〔30〕,Guy Davidov 书,第150 页。

其二,同为承包组织处于更激烈竞争下游市场,发包方具有较大市场优势的对比状态,〔33〕同前注〔11〕,David Weil 书,第8 页。可参考外包用工中基于经济优势地位而要求发包方承担次要补充责任的规制手段,〔34〕同前注〔30〕,Guy Davidov 书,第237 页。特别是平台三角用工中这一优势因平台企业通常为其领头企业而更加明显。〔35〕根据全球企业中心调查,大多数独角兽企业事实上都是平台企业。See Peter C. Evans and Annabelle Gawer, The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey, https://www.thecge.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12.pdf, 2016, last visit on Nov. 20, 2019。同时,根据国家信息中心《中国共享经济发展年度报告(2019)》,截至2018 年年底,具有典型共享经济属性的中国企业34 家,占中国独角兽企业总数的41%。参见http://www.sic.gov.cn/News/557/9904.htm, 2020 年2 月7 日访问。

其三,同为普遍存在多层分包、转包现象,〔36〕外包中多层分包转包现象一直存在,不论是法律加以限制的工程建设领域,还是新兴快递行业。参见林琳:《对层层分包转包,必须严查严惩》,载《工人日报》2019 年7 月2 日,第3 版;任鸿:《快递层层分包 货物丢失谁担责?》,载《四川日报》2013 年11月12 日,第11 版。用工向竞争性更强、劳动力成本控制更加严格下游市场转移的用工形态,为了保障劳动者的用工环境,可参考外包用工中根据管理程度和市场地位进行整个用工链条责任分配的规制手段。〔37〕同前注〔30〕,Guy Davidov 书,第150、237 页。

(三)小结

虽与劳务派遣、外包用工同为涉第三方乃至更多方的复杂三角用工,平台三角用工作为互联网平台经济飞速发展背景下产生的新型用工模式,因在劳动形态、法律表征和实际劳动管理上难以构成劳务派遣和外包用工,故而无法直接适用当前我国相关法律规则。但正如有学者认为平台个体用工是一种传统外包用工大规模向减免劳动法责任的个体独立承包转移的方式,〔38〕See Cynthia Estlund, What Should We Do After Work? Automation and Employment Law, Yale Law Journal, Vol. 128, No. 2, 2018.平台三角用工的运用更像是将所谓“个体独立承包”中劳动交换关系认定的不确定性转移出去,是对平台个体用工的非真正“外包”,在劳动关系阻隔、发包方优势地位和多层分包、转包等方面与传统外包用工存在相似特征,故可参考外包用工中“假外包”辨识和发包方责任承担的相关规则来明确平台三角用工的实际用人单位和责任分配。

四、平台三角用工中劳动关系的认定

(一)劳动关系认定的新难题

平台用工通常维持着“手机App 注册—抢单或派单—按系统要求并在监督下完成订单—接受用户评价—按单结算劳动收入”的运行方式,司法实践中法院也以原劳动与社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12 号,以下简称《通知》)第1 条为依据来认定劳动关系。故与备受关注的平台个体用工相同,“劳动管理”、报酬性质、合同文本合意与实际运行等要素仍是法院判断用工关系性质的核心要素(参见表2)。

表2 典型案件的判决理由

然而,平台三角用工中劳动形态的改变,平台业务授权与算法管理结合,服务供给分包与品牌标准控制结合,以及用工链条割裂与主体管理职能分离都给此用工模式下的劳动关系认定带来了新难题,具体表现在如下方面:(1)因劳动交换合同由最终承包组织与从业人员签订,多数劳动争议案件中劳动关系认定也集中于两者,但实际劳动关系是否仅存在于承包组织和从业人员之间?(2)平台企业与承包组织业务授权协议中对平台服务标准的要求,是否意味着承包组织需要实施劳动管理?(3)在管理权限分散的情况下,合同相对方,即承包组织实施的劳动管理是否达到确认劳动关系的程度?(4)合同相对方仅实施部分劳动管理或基本未实施实质性管理时,是否足以否认从业人员劳动关系的存在?(5)在平台企业本身仍实质性参与劳动管理的情况下,平台企业与承包组织谁处于主导地位,应如何认定劳动关系中的用人单位,其义务和责任应当如何分配?

(二)劳动关系认定的整体判断思路

面对平台三角用工所带来的劳动关系认定新问题,首先应理顺复杂情形下的判断思路。两个以上的主体实施劳动管理这一特征,要求劳动关系认定需先突破劳动交换合同表征的局限,从仅有单一主体的劳动给付一侧,结合平台个体用工对劳动关系认定标准的新发展,综合评估作为核心内容的劳动管理程度。

1. 突破合同表征的局限

当前平台三角用工中存在两种劳动交换合同类型,即劳动合同和劳务(承揽)协议。前者通常意味着用人单位和劳动者之间就劳动关系达成合意,是判断劳动关系存在的形式标准。然而此用工模式中劳动管理权限分散至两个以上主体,实际参与劳动过程事项管理的并不限于劳动合同主体,故劳动关系认定和主体确认亦不能局限于合同表征。同为承包方与劳动者签订劳动合同的外包用工,就已突破劳动合同的局限,以实质管理参与程度来确认雇主身份和认定劳动关系,〔39〕同前注〔32〕。可为平台三角用工的劳动关系认定提供参考。后者的签订意味着从合同表征上未明确劳动关系,需通过实质认定标准加以判断。两个以上主体实施劳动管理这一特征,使平台三角用工中管理程度的判断不能局限于单一用工主体的管理事项,即不能只关注作为劳动交换合同相对方承包组织的管理事项,而是要摆脱合同名称限制,遵循事实优先原则,“以与劳动者从事劳务并获得报酬相关的事实作指导”,〔40〕同前注〔5〕,ILO 报告。整体把握劳动给付所受的实际管理程度,进而判断用工关系的性质。

2. 从劳动给付一侧分析管理程度

在劳动关系认定中,劳动管理及其程度是关键要素,决定着劳动者的从属性程度。传统典型用工通常仅涉及两方主体,劳动管理程度从任何一方均可观其全貌,进而判断是否存在劳动关系。平台三角用工中从业人员虽仅与承包组织签订协议,实际运行中却受到平台企业和承包组织的双重管理,如存在多层分包、转包,整个用工过程中所涉管理主体超过三家。此际若忽略平台三角用工的特殊劳动形态,仅从劳动交换合同签订方来分析劳动管理程度,就易造成劳动关系认定和主体确认的谬误。两个以上主体参与劳动管理,使从劳动受领一侧任一单个主体出发都难以把握劳动管理程度,而是必须从只存在单一主体的劳动给付一侧来分析。对平台从业人员而言,不论平台用工管理方式、手段和所涉主体数量如何变化,其劳动给付中所受劳动管理事项是确定的,在劳动过程中所受劳动管理程度是明确的,故从劳动给付一侧能够更加准确判断平台三角用工中的劳动管理程度。

3. 参考平台个体用工管理程度判断的新发展

基于平台用工自身特点,从劳动给付一侧看,平台三角用工中从业人员所受劳动管理可分为线上与线下两个部分。其中线上部分运行流程,包括获取劳动给付资格和具体服务内容,按照服务标准全程接受监督,取得报酬并获得评价,与平台个体用工模式基本相同,其线上部分管理和控制的整体程度基本等同于相同运行模式下的平台个体用工,故对平台三角用工线上管理程度的判断可参考平台个体用工的司法实践和理论分析进行。

当前平台个体用工的司法实践从严格依据认定标准否定劳动关系的存在,逐步发展为对标当前《通知》 第1 条规定作适应新型用工模式的解释,透过管理方式和手段的变化,论证用工的实际运行状况,部分确认劳动关系的存在。〔41〕相关案例可参见北京市朝阳区人民法院(2017)京03 民终11768 号、(2017)京03 民终11769 号、(2017)京0108 民初53634 号民事判决书。平台用工关系性质判断的重点在于5 个方面:(1)算法安排,如订单分配、时间计算和路线预估等内容是否构成“劳动管理”;(2)服务标准要求,如着装、路线、时间、用语要求是否构成“劳动管理”,发挥类似劳动规章制度的功能;(3)按单计算收入是否影响劳动报酬认定;(4)劳动给付是否为劳动受领方的业务组成部分;(5)劳动给付时间自决性、主体可替代性和劳动工具的归属对劳动关系认定的影响。前四项为“是”,最后一项为“否或不存在”则确认劳动关系;前四项中有一项或多项为“否”,最后一项为“是或存在”则不确认劳动关系(参见表3)。

表3 平台用工关系性质的判断重点

学界则通过解构从属性标准和增加其他考量要素来优化判断标准。以适当放宽人格从属性,重视组织从属性和经济从属性,〔42〕参见田思路:《工业4.0 时代的从属劳动论》,载《法学评论》2019 年第1 期;同前注〔8〕,谢增毅文;班小辉:《“零工经济”下任务化用工的劳动法规制》,载《法学评论》2019 年第3 期。提出新类型从属性(信息从属性),〔43〕参见王健:《APP 平台用工中的网约工身份认定与劳动关系重构》,载《兰州学刊》2019 年第6 期。引入继续性或工作时长及用工主体获利状况等方式,〔44〕同前注〔8〕,王全兴、王茜文。拓宽劳动交换关系谱系,认定平台个体用工中的劳动关系。上述司法实践和学界分析可为平台三角用工线上管理程度的判断提供参考。

(三)“双重”非典型性劳动关系

与平台个体用工中平台企业通常无线下直接管理不同,平台三角用工以平台业务授权结合算法管理及服务供给分包结合标准控制的方式,利用承包组织可便捷联络和管理辖内从业人员的优势,实现线上算法安排与线下操作配合、标准化服务线上线下综合监管等。通过平台企业和承包组织合作,平台三角用工中劳动给付整体接受管理的程度普遍要高于相同线上运行模式的平台个体用工。

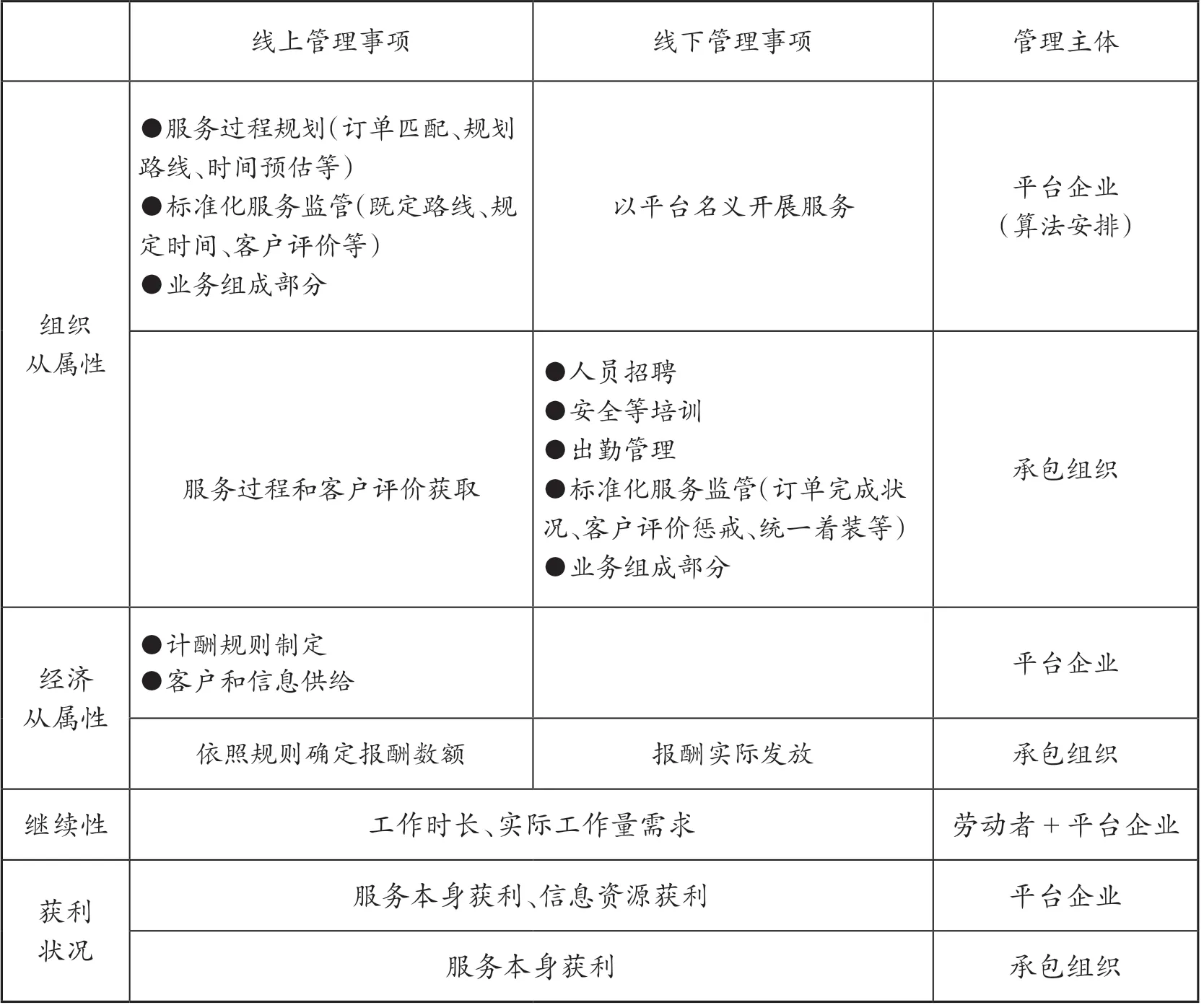

参考从属性标准解构和其他考量要素,结合司法实践的判断重点来分析,平台三角用工线上线下管理事项使从业人员具有较强的组织从属性和经济从属性。组织从属性表现为由承包组织以平台名义线下招聘从业人员;以平台企业线上算法匹配订单、规划路线并限定时间,搭配承包组织对所辖从业人员出勤、任务完成和评价反馈的线下执行,实现对整个劳动给付的全程监管;以合作协议服务标准条款的履行,实现线下统一着装、限时完成的规范管理;从业人员所提供的服务事项既是平台得以维系双边市场的重要内容,也是承包组织获取分包收益的业务基础等。经济从属性表现为计酬规则制定、服务信息供给和以线上统计、线下配合方式发放劳动报酬等。同时平台企业和承包组织通过从业人员服务和信息收集获取利润(参见表4)。在存在继续性的情况下,平台三角用工的从业人员达到认定非典型劳动关系的管理程度。

从表4 中也可看出,平台三角用工中劳动关系具有“双重”非典型性。其一为从属性程度的非典型性,即不同于传统劳动关系中完全人格从属性,而具有较强的组织从属性和经济从属性;其二是劳动形态的非典型性,即由非单一主体实施管理形成“三角”劳动形态,且劳动管理权限也可在两个以上主体之间进行调配。这一特点导致虽认定非典型劳动关系的从属性程度可从劳动给付一侧整体判断,但用人单位的身份确认和责任承担仍需以非典型劳动形态中劳动管理权限比重为基础加以判断。

表4 平台三角用工线上线下管理分析

五、平台三角用工中的用人单位及责任承担

寻找“一种相关且实用的方法,确保从雇佣劳动中获利的企业承担社会、经济成本和劳动相关风险”,〔45〕See Judy Fudge, The Legal Boundaries of the Employer, Precarious Workers, and Labour Protection, 同前注〔30〕,Guy Davidov、Brian Langille 书,第314 页。明确雇主身份及合理分配责任是三角用工劳动法规制的目标。〔46〕本文中雇主与用人单位同义,在分析传统三角用工时出于语言习惯使用雇主一词,在分析我国平台三角用工中劳动关系时,使用我国劳动法规定的用人单位一词。由于三角用工中存在用工主体职能分离和合同关系表征阻隔等特征,雇主确认和责任承担需超越合同和公司形式,以事实优先为原则,将劳动管理程度作为核心要素,辅以企业获利状况、市场地位等要素综合判断。假设组织B为劳动交换合同签订方,组织A 为上游企业,三角用工关系中的雇主身份确认和责任承担依据上述要素判断,通常存在以下4种情形:一是组织B基本独立完成劳动管理,其为雇主,单独承担雇主责任;〔47〕此为外包用工的普遍情形,但如上游企业参与劳动管理,根据程度不同,则可能承担补充或次要责任(情形二),认定为“共同雇主”(情形三)或“假外包”(情形四)。二是组织B 主导劳动管理,承担直接雇主责任,组织A 因市场优势地位,从雇佣劳动中获利或产品及服务标准的间接控制等,承担补充或次要责任;三是组织B 和组织A 均参与劳动管理,共同承担雇主责任;〔48〕此为劳务派遣的普遍情形。我国法律中明确劳务派遣单位为用人单位,但劳动法中相关义务和责任仍由派遣单位和用工单位两者承担。四是组织A 主导或独立完成劳动管理,由其突破合同关系直接承担雇主责任。〔49〕同前注〔30〕,Guy Davidov 书,第155 页。

从当前平台三角用工的运行情况看,以平台为媒介这一特点决定了承包组织虽为劳动交换协议签订方,但难以独立完成劳动交换过程的线上线下管理,平台企业会以算法和服务标准控制参与劳动管理,故承包组织独立承担用人单位责任的情形一不适用于平台三角用工。根据平台企业和承包组织所实施劳动管理权限比重及获利状况、市场地位等要素展开综合分析,劳动关系中的用人单位和责任承担可归类为三种情形。

(一)承包组织和平台企业共同承担用人单位责任

当作为核心要素的劳动管理职能在两个主体之间分离时,由两者共同承担用人单位责任是保护劳动者更好的方式。〔50〕See Luisa Corazza and Orsola Razzolini, Who Is an Employer? in Matthew W. Finkin and Guy Mundlak, Comparative Labor Law, Edward Elgar, 2015, p. 150-152.平台三角用工双主体管理模式下,虽仅承包组织与劳动者签订劳动交换协议,但承包组织和平台企业共同完成线上线下劳动管理,应由两者共同承担用人单位责任。

承包组织的劳动管理表现为基于合作协议,将从业人员提供的劳动作为业务组成部分和获利方式,进行线下招聘、培训、出勤管理、标准化服务监管和报酬发放,从业人员对其具有部分组织从属性和经济从属性。平台企业的劳动管理表现为从业人员线上受服务过程规划和标准化服务监管,线下以平台名义开展服务,作为其业务组成部分而对平台企业具备一定的组织从属性;因平台企业制定计酬规则和提供信息而具备经济从属性;平台企业通过劳动者服务获取利益的同时,还能够基于此服务获取信息收益。〔51〕参见胡凌:《超越代码:从赛博空间到物理世界的控制/生产机制》,载《华东政法大学学报》2018 年第1 期。当从业人员长时间在平台提供劳动时,承包组织和平台企业均实施较强劳动管理,从业人员对两方用工主体均具有一定的从属性,故承包组织和平台企业均为劳动关系中的用人单位,应由两者共同承担用人单位责任。

就责任分配具体内容而言,存在两种模式:一是劳动受领链条中的企业分别承担不同责任,如“用户企业(发包企业)承担工作场所安全责任,承包方承担工资和工作时间合规责任”;〔52〕同前注〔31〕,Simon Deakin 文。二是不区分具体责任内容,由多企业共同承担。当前我国劳务派遣基本采取第一种模式,区分派遣单位和用工单位的劳动法义务和责任,在用工单位给派遣劳动者造成损害时,两者承担连带赔偿责任;〔53〕参见《劳动合同法》第92 条第2 款。而外包用工仅规定在承包人没有相应资质或者安全生产条件,或为个人承包经营者时,由发包方承担连带赔偿责任;〔54〕同前注〔28〕。特定企业发包给不具备用工主体资格的组织或自然人时,由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任,〔55〕参见原劳动与社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第4 条。并未对发包方实际部分参与管理情形下的责任分配加以明确。劳务派遣中的责任区分是基于招收和使用的分离,合法派遣中派遣单位和用工单位在劳动过程中所参与环节和内容都较为明确,义务和责任具有区分空间。而从表4 中我们可以看出,平台三角用工中承包组织和平台企业的线上线下管理交织,整个劳动过程的实现既依赖于平台企业的规则制定,又依赖于两者在劳动组织、实际运行、报酬计算支付上的共同管理监督,对工作时间、报酬支付和劳动安全等事项难以进行责任区分,且在执行上也过于复杂,〔56〕See Guy Davidov, Joint Employer Status in Triangular Employment Relationship, https://ssrn.com/abstract=551702, 2004,last visit on December 18, 2019.故应采取第二种模式,由承包组织和平台企业不区分责任内容共同承担劳动法上的用人单位责任,以及从业人员执行工作任务中对他人的损害赔偿责任。

(二)平台企业承担用人单位责任

三角用工关系中雇主责任归属始终以劳动管理作为核心要素,不因承包组织在用户企业(发包企业)控制范围内发挥些许作用而改变。〔57〕See Frances Raday, The Insider- Outsider Politics of Labor- Only Contracting, 20 CLLPJ 413, 1999.在平台企业主导管理模式下,承包组织与劳动者签订劳务(承揽)协议,但劳动过程管理基本由平台企业主导完成,承包组织仅承担很少的线上线下辅助工作时,依据用工主体劳动管理权限比重,应认定为“假”平台三角用工,由平台企业承担用人单位责任。

在此情形中,劳动管理基本由平台企业线上通过算法设计、标准化服务要求和计酬规则制定完成。承包组织仅承担以平台名义发布招聘,知悉区域内服务流程,并按照平台规则统计和代发报酬等功能,未进行实质性的线上线下管理,其虽为协议签订方,但更多的是为平台企业发挥“断裂”劳动关系的职能。当从业人员为获取收入而长时间以平台品牌名义提供服务时,其对平台企业便具备了较强的从属性,应由平台企业作为用人单位直接承担责任。

(三)承包组织承担用人单位责任,平台企业承担补充责任

在承包组织与劳动者签订书面劳动合同,且在整个劳动管理中占据主导地位的情况下,〔58〕承包组织能否在线上线下劳动管理中占据主导地位实际上取决于平台企业给予的权限,当前平台三角用工中,安排劳动流程的核心算法由平台企业掌握,承包组织较难在整个劳动管理中占据主导地位,但平台用工的快速演变使对此情形下责任承担的分析亦有必要,同时也可为多层分包转包情形提供参考。以尊重双方劳动关系合意和劳动交换实际运行为基础,由承包组织作为用人单位承担责任。同时,基于以下两点理由,平台企业需承担补充责任。

第一,领头企业的“保证人”责任。与处在竞争激烈中下游市场的承包组织相比,领头企业具有强势地位,承包组织通常缺乏在劳动条件等内容上的决定权,故部分国家立法中要求领头企业对中下游企业中劳动者承担“保证人”责任。〔59〕同前注〔30〕,Guy Davidov 书,第150、237 页。如澳大利亚立法规定,在特定行业的供应链中,领头企业应就外包工人未实现权利承担责任;〔60〕See Shelley Marshall, Regulating Work in Complex Apparel Supply Chains: New Models, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2524253, 2014, last visit on Dec. 4, 2019.英国、法国和加拿大魁北克省都存在要求上游企业对承包组织违反劳动法行为负责的规定;〔61〕See Brishen Rogers, Toward Third-Party Liability for Wage Theft, Berkeley Journal of Employment and Labor Law, Vol. 31, No. 1, 2010;同前注〔45〕,Judy Fudge 文,第306 页。美国加州劳动法典规定,在部分行业中,发包组织知道或应当知道所订立协议致劳动者权益不能实现时,劳动者有权就遭受的损害向其追责。〔62〕See CAL. LAB. CODE § 2810 (2008).具体到平台用工中,平台企业作为领头企业,拥有制定市场运营规则的能力和在中下游市场选择承包组织的权力,处于绝对的强势地位,而承包组织对平台企业合作的依赖,使劳动者所能享受劳动条件的决定权实际掌握在平台企业手中,平台企业也有能力利用其强势地位监督承包组织履行劳动法义务,故作为劳动权益实现的“保证人”,平台企业应就从业人员未实现权利承担补充责任。

第二,因技术手段和标准执行而存在的控制。因平台用工依赖于手机App 和后台算法,平台企业始终能够在一定程度上对整个用工过程施加控制。同时,平台的强大品牌价值使平台企业需明确服务标准并保证标准执行,〔63〕同前注〔11〕,David Weil 书,第197 页。服务业劳动过程与劳动成果的混同,使其不可避免地对劳动过程和服务行为加以控制,〔64〕参见王全兴、刘琦:《我国新经济下灵活用工的特点、挑战和法律规制》,载《法学评论》2019 年第4 期。故此情形虽由承包组织主导劳动管理,平台企业仍存在一定的控制能力,理当承担补充责任。

(四)特殊情形下的责任承担

1. 多层平台三角用工

多层分包、转包增加了中游承包组织的数量,还存在“假”嵌套劳务派遣或构成平台服务供应链之可能,这会增加用人单位确认劳动关系和责任分配的难度,加之用工风险随层级逐步增大的同时企业经济实力逐步减弱,〔65〕参见王全兴、黄昆:《外包用工的规避倾向与劳动立法的反规避对策》,载《中州学刊》2008 年第2 期。劳动者权益得到切实保障的空间也被限缩。多层分包、转包虽引发用工关系的数次断裂,但仍可依据用工的实际运行状态对劳动管理状况进行判断,劳动关系认定、主体确认和责任承担亦应以此为判断基础。参照前述责任分配模式,如平台企业实际主导劳动管理,则认定由其承担用人单位责任;如平台企业和中游承包组织共同参与劳动管理,则由两者共同承担用人单位责任;如平台企业和作为合同签订方的最终承包组织主导完成劳动管理,则由两者共同承担用人单位责任,其他中游承包组织承担次要补充责任,并依管理程度和市场地位确定责任分配。

2. 运营平台关联公司

平台用工中关联公司运营主要有两种情形:一是平台企业自行设立子公司与劳动者签订劳动合同,由平台载体运营企业或(和)子公司参与劳动过程的管理;二是平台企业下A1 公司与承包组织签订合作协议,由A2 公司参与从业人员的劳动管理。关联公司的运用使相互关联的不同实体分别承担用工中的不同职能,增加了责任分配难度,因此可考虑部分刺破集体公司内部面纱,适用由关联公司共同承担雇主责任的特别规则。〔66〕同前注〔31〕,Simon Deakin 文。第一种情形中,子公司与从业人员签订劳动合同,如子公司主导劳动管理,则由其承担用人单位责任,平台载体运营企业作为母公司承担次要补充责任;如两者共同管理,则子公司与母公司共同承担用人单位责任;如平台载体运营企业主导劳动管理,则其直接承担用人单位责任。第二种情形中,作为合同发包方的A1 公司并不实际参与劳动过程管理,管理由承包组织和(或)A2 公司完成,此时劳动法责任分配可打破A1 和A2 公司的面纱,根据A2 公司实际管理程度,由A1 和A2 公司承担全部或部分用人单位责任或补充责任。

六、结语

作为平台商业演化的新生劳动形态,平台三角用工更具复杂性和多样性。两个以上主体参与劳动管理、信息技术在劳动管理中的运用和维系平台品牌的标准化服务要求等因素,使平台三角用工中的劳动关系呈现出不同于传统三角用工和平台个体用工的“双重”非典型性特征,即便如此,劳动关系认定的核心仍在于劳动管理程度的综合考量。平台三角用工的自身特点决定了劳动管理程度的判断需从仅有单一主体的劳动给付一侧进行,用人单位确认和责任承担也需依承包组织和平台企业的管理权限比重合理进行分配,以保障从业人员权益的实现。

本文仅基于对当前平台三角用工运行状态的考察,不可否认该用工模式在未来仍可能出现新的变化,而在将这些新商业模式理解为一种企业经营组织调整方式的同时,必须要考虑的是企业究竟能够在多大程度上自由选择组织结构,以回避劳动关系的认定和用人单位的责任承担。〔67〕同前注〔11〕,David Weil 书,第203 页。平台经济的持续健康发展最终离不开为平台一边市场提供产品或服务的从业人员,而其权益的保护一方面有赖于适应新模式的劳动关系认定标准,用人单位义务和责任的合理配置,对纯粹规避雇佣行为的限制,以及承包组织资质要求等内容的规则供给;另一方面也需倡导包括平台企业在内的领头企业在用工链条中践行负责任的商业行为和尽责管理,〔68〕经合组织(OECD)致力于推动的《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》中就将消除就业和劳动关系作为尽责管理的内容。促进和推动中下游企业履行相应责任,实现社会整体利益的最大化。