中国学前儿童注意缺陷多动障碍的临床特征分析

帅 澜,张劲松,李 伟,王姗姗,张慧凤,路腾飞

上海交通大学医学院附属新华医院临床心理科(中国上海 200092)

注意缺陷多动障碍(attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD)是常见的儿童心理行为问题。美国一项调查结果[1]显示,3~17岁儿童中ADHD患病率为6.8%。

ADHD在学龄前期即可建立有效的诊断,对儿童多方面的功能造成负面影响,包括学习、行为、家庭、伙伴关系、身体安全以及情绪健康发展。患有ADHD的学前儿童中,有40%的儿童至少被幼儿园停课1次,16%的儿童则直接被幼儿园劝退[2]。学前儿童ADHD诊断具备跨时间的稳定性。美国对学前儿童ADHD的随访研究[3]中,随访至第6年时,仍有89%的儿童符合ADHD的诊断。不幸的是,无论是否接受药物治疗,患有ADHD的学前儿童仍呈现出长期稳定的疾病状态,存在明显的症状及功能损害。因此对ADHD进行早期诊断、干预及预防性干预,能够减少个人、家庭及社会的长期沉重负担[4]。为了达到这个目标,早期识别及了解ADHD的特点十分关键。

国内关于学前儿童ADHD的诊断、干预工作尚在起步之中。2004年曾有1篇会议论文[5]探讨我国68名学前儿童ADHD的诊断和分型情况。近年来上海市闸北区[6]和广西柳州城区[7]分别进行学前儿童ADHD的调查,结果提示,患病率为3.9%和6.2%。上述研究中采用的评估工具为ADHD症状调查表和Conner父母问卷,仍缺乏对学前儿童ADHD群体临床特征和功能的进一步评估。本课题组[8]采用发展性神经心理测验(developmental neuropsychological assessment, NEPSY)和学前儿童执行功能行为评定量表(behavior rating scale of executive function-preschool version, BRIEF-P)进行评估发现,与正常对照相比,患有ADHD的学前儿童存在明显的执行功能损害。实际上神经心理学测试很难在一般临床工作中实现,因此了解该群体的临床特点和进一步探索适合该群体的评估工具,对于推进临床诊断和干预工作同样具有重要的意义。本文旨在初步探讨国内学前儿童ADHD的临床特点,为早期诊断和干预提供相关临床信息。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2014年5月—2018年10月于上海交通大学医学院附属新华医院临床心理科门诊诊断为ADHD的326例学前儿童作为研究对象。其中163例患病儿童同时接受了NEPSY评估[8],119例儿童的父母接受了心理健康状况评估[9]。

入组标准:① 年龄4岁0个月~5岁11个月;② 由精神科专科医师(主治医师以上职称)依据美国《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》[DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders(FifthEdition), DSM-5)]诊断为ADHD,并接受诊断性婴幼儿及学前儿童评估(diagnostic infant and preschool assessment, DIPA)访谈;③在本评估之前均未接受任何药物或系统非药物干预;④ 家长受教育程度在初中以上。

排除标准:① 神经系统器质性疾病,儿童精神分裂症、孤独谱系障碍、精神发育迟缓、视听感知障碍、癫及脑外伤等其他躯体疾病和原发精神疾病所导致的注意缺陷障碍;② 家长患有重性精神病,如精神分裂症、心境障碍(发作期)等;③家长受教育程度在初中以下。

本研究获得新华医院伦理委员会的批准,所有研究对象的家长均签署知情同意书。

1.2 研究工具

1.2.1 DIPA DIPA是一项临床和研究中适合6岁以下儿童的半结构式访谈工具,设计者为Scheeringa等[10]基于美国《精神疾病诊断与统计手册(第4版)》(DSM-Ⅳ),参考DSM-5诊断标准编制。DIPA包括13个疾病模块:创伤后应激障碍、抑郁障碍、双相情感障碍、ADHD、对立违抗性障碍、品行障碍、分离性焦虑障碍、特定恐惧障碍、广泛性焦虑障碍、强迫障碍、反应性依恋障碍、睡眠障碍及夜醒障碍。每个模块包括症状和功能的询问,访谈者根据受试者的回答描述予以相应评价及诊断。考虑到抽动也是ADHD常见共病,但并未包含在DIPA访谈模块中,本研究参考儿童临床诊断性会谈量表(clinical diagnostic interview scale, CDIS)[11]的访谈提纲加入了抽动的访谈模块。

1.2.2 学前儿童中文版SNAP评定量表(Chinese version of the Swanson, Nolan, and Pelham rating scale) 该量表根据学龄儿童SNAP评定量表进行修订,条目内容更适用于学前儿童,有助于学前儿童ADHD的症状评估。包含18个条目,采用0~3级评分(0=无;1=偶尔;2=常常;3=总是),得分越高,症状越重。得分2和3表示阳性条目。前9条为注意缺陷条目,后9条为多动冲动条目。本课题组前期研究[12]已验证该量表在6岁以下儿童中具备良好的信效度,适用于我国文化背景。

1.2.3 长处和困难问卷(strengths and difficulties questionnaire, SDQ) SDQ是对3~16岁儿童的问题行为和亲社会行为进行评定的简短工具,共有25个条目,得出情绪问题、品行问题、多动问题、伙伴问题及亲社会行为5个因子,前4个相加为困难总分。对上海地区儿童青少年的研究结果[13]提示SDQ具备良好的信效度,并建立了上海地区常模。

1.2.4 家长动机问卷(parent motivational question-naire) 此问卷用于调查家长对于儿童ADHD治疗的动机水平,包含16个题目,描述分别对应4种动机类型:不考虑改变(无意图期)、考虑改变(意图期)、改变意愿强烈(准备期)和已经采取改变(行动期)。选择符合自己状况的描述,最后统计相对最多的描述条目对应哪种治疗动机。

1.3 统计学方法

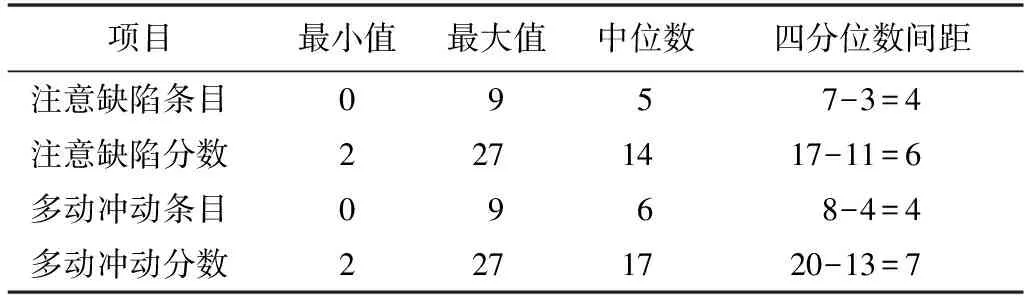

原始数据应用SPSS 19.0软件建立数据库,采用频率和描述分析数据的特征,包括均值和标准差、最大值、最小值、中位数、四分位数间距以及频率。

2 结果

2.1 一般人口学资料

本研究共入组诊断为ADHD的学前儿童326例,其中男孩271例(83.1%),女孩55例(16.9%),男女性别比为5∶1。年龄最小为4岁0个月,最大为5岁11个月,平均年龄为(59.1±6.9)个月;其中4岁0个月~4岁11个月176例(54.0%),5岁0个月~5岁11个月150例(46.0%),4岁与5岁儿童比例约为1∶1。陪诊家长中,母亲247名(75.8%),父亲42名(12.9%),祖父母及外祖父母37名(11.3%)。

2.2 ADHD亚型构成

本研究诊断的学前儿童ADHD中,注意缺陷为主型(ADHD-I)29例(8.9%),多动冲动为主型(ADHD-HI)81例(24.8%),混合型(ADHD-C)216例(66.3%),构成比约为1∶3∶7。ADHD-I、ADHD-HI、ADHD-C中男孩与女孩的比例分别为6∶1、9∶1和4∶1。性别和年龄分布情况详见表1。

表1 3个亚型ADHD学前儿童的性别、年龄分布情况n

2.3 共病情况

除ADHD诊断外,110例(33.7%)存在共病。无共病与存在共病的ADHD学前儿童比例约为2∶1。共病1种疾病的100例(90.9%),共病2种疾病的7例(6.4%),共病3种疾病的3例(2.7%)。共病对立违抗性障碍(oppositional defiant disorder, ODD)93例(28.5%)、抽动10例(3.1%)、睡眠障碍17例(4.3%)、特殊恐惧障碍3例(0.9%)。

2.4 ADHD核心症状分布情况

采用SNAP量表对本组学前儿童ADHD症状的评估结果(表2)显示,在注意缺陷条目中,阳性频率最高的3条:容易因外界噪声或其他刺激而分心(71.2%),在任务活动中很难保持注意力集中(68.4%),他人对其讲话好像没在听或没听见(61.9%);阳性频率最低的3条:容易忘记日常活动中分配的事情或任务(32.8%),丢三落四(45.7%),缺乏组织条理性(47.2%)。在多动冲动条目中,阳性频率最高的3条:坐不住、手脚动作多或身体扭来扭去(91.1%),忙忙碌碌、精力充沛(83.7%),说话过多(69.3%);阳性频率最低的3条:很难按顺序等候(45.1%),在问题没说完时抢答(51.8%),打扰别人的谈话或活动(59.2%)。

表2 SNAP量表对ADHD症状的评估结果

2.5 长处与困难评估

共回收SDQ问卷303份,其中23份存在漏填或未填情况。SDQ评估结果显示,伙伴问题(69.0%)和多动问题(43.9%)较为突出(表3)。

表3 SDQ评估结果 N=303

2.6 家长治疗动机

回收家长动机问卷253份,本研究入组初期未收集该问卷,因计划后续开展进一步的干预工作,故开始收集家长动机问卷,但仍有73例未收集到该问卷结果。ADHD学前儿童家长的治疗动机水平,处于不考虑改变的无意图期5例(2.0%);处于考虑改变的意图期69例(27.3%),处于改变意愿强烈的准备期133例(52.6%),即有(强烈)改变意愿的家长占比79.9%;处于采取改变的行动期46例(18.2%)。

3 讨论

本研究经DIPA访谈发现确诊的ADHD学前儿童中,男孩与女孩的比例为5∶1,这与接受CDIS访谈诊断的ADHD学龄期儿童(6~16岁)的男女比例一致[11]。相比之下,ADHD症状问卷和Conner问卷调查显示的ADHD阳性儿童男女比例为2∶1~3∶1[6-7]。分析不同的原因可能是,调查问卷由家长填写,阳性提示存在ADHD可能;本研究采取的DIPA工具和CDIS一样,均是诊断性访谈工具。提示明确诊断为ADHD的国内学前儿童中,男孩比女孩的数量更多,此特点与国内学龄期保持一致。此结果与国外学前儿童ADHD的性别比例稍有不同,Kaplan等[14]在对儿童ADHD诊断的文献综述中提出,男孩比例高于女孩的比例,在学前阶段仅为2∶1,不如学龄阶段明显。综合来看,ADHD男性多于女性,不同年龄段男女患病率稍有不同,比例为2.5∶1~5.6∶1[15]。本研究结果仍符合此项结论。

将本研究中的明确诊断ADHD的学前儿童分为4岁(4岁0个月~4岁11个月)和5岁(5岁0个月~5岁11个月)年龄段进行比较,比例基本相同。说明在4~5岁的2年幼儿园时期里,各年龄段均同样面临着ADHD问题。这提示诊断和干预ADHD可以至少从4岁开始。

关于ADHD亚型,本研究结果显示ADHD-C居多,其次ADHD-HI,而ADHD-I比例最低。国内的学前研究因为采用问卷筛查,故未探讨分型的特点。国外研究[16]同样提示,在学前阶段ADHD-C和ADHD-HI更常见。学龄期ADHD-C与ADHD-I比例大致相同[11],这与本研究中的ADHD亚型分布的区别较大,很可能与年龄相关。McBurnett等[17]指出,多动症状在儿童年龄较小时就能观察到,而注意缺陷症状通常在进入学龄后,学业压力对注意力要求提高后,才更容易被观察到和引起重视。并且多动冲动症状随年龄增长逐渐减轻,而注意缺陷症状保持稳定,故ADHD亚型并不趋于稳定,而是随年龄变化而产生变化[18]。

这一点通过对SNAP条目分布的分析也得到了证实,阳性条目比例80%以上的是坐不住、小动作多和精力充沛、忙忙碌碌;70%左右的是难以维持注意力,容易分心和话多。这些条目和幼儿园对幼儿的要求密切相关。与此同时,在学前阶段,对于幼儿的组织条理性和记忆力要求和挑战不高,因此这方面条目的阳性比例相对较低。进入学龄期后,学业任务中对细节的注意,组织条理性要求上升,故阳性比例相对较高[11]。

本研究中,33.7%的ADHD学前儿童存在共病,主要为对立违抗性障碍。国外相关研究[19]同样提示,50%~74%的学前儿童ADHD存在共病,以ODD、品行障碍(conduct disorder, CD)多见,除此之外还可能与情绪问题共病。国内对于ADHD学龄儿童共病的分析同样发现30%~50%的破坏性行为障碍(包括ODD和CD)[20]。ADHD学前儿童共病ODD意味着更多的功能损害,预测进入学龄期和青春期后ADHD症状更严重,结局更差[21]。本课题组[22]曾比较过单纯ADHD学前儿童和ADHD共病ODD学前儿童的执行功能,发现共病组儿童的执行功能受损更为明显。

本研究中SDQ问卷结果提示,约有1/3的ADHD学前儿童存在明显的困难,其中最为突出的是伙伴问题和多动问题。这与国外研究结果一致[23]。ADHD学前儿童存在明显的社交问题,在互动合作、维持友谊方面存在较多的困扰,需要更多的支持帮助调整伙伴关系[14]。尽管如此,SDQ结果同样提示ADHD学前儿童的亲社会行为大多处于正常范围。这说明他们既有结交伙伴、亲社会的意愿,同时又在社交过程中呈现出导致困扰的问题行为。

本研究中家长动机问卷调查的结果显示,家长的治疗动机非常强烈,几乎一半的家长处于改变意愿强烈的准备期,迫切希望有可供选择的改善方法,愿意积极配合;然而仅有不足1/5的家长知道该如何采取改变的策略,提示发展出适当干预方案的迫切性和重要性。

本研究同样记录了陪同前来完成评估的家长情况,母亲占了3/4,父亲和(外)祖父母各占1/8。无论DIPA访谈还是问卷评估,都需要对孩子情况了解的家长配合,从此可以看出,目前国内大多仍由母亲在应对学前ADHD儿童存在的困难。本课题组同样对ADHD学前儿童家长的心理健康状况做了调查,发现其焦虑抑郁水平均较对照儿童家长更高[14],说明ADHD学前儿童家长(其中大部分是母亲)存在更多的负性情绪,而母亲的负性情绪又是ADHD症状缓解的阻碍之一[24]。

本研究通过DIPA访谈发现确诊的ADHD学前儿童(4岁0个月~5岁11个月)中,男孩明显多于女孩,比例为5∶1。亚型分析中,ADHD-C最多,其次为ADHD-HI,ADHD-I比例较小。有33.7%的ADHD学前儿童存在共病,以ODD为主。尽管ADHD学前幼儿亲社会行为大部分处于正常范围,但仍存在突出的伙伴问题。抚养ADHD学前儿童的家长以母亲为主,大部分家长有求治愿望,一半的家长治疗动机强烈。

本研究的不足之处在于未设置正常对照,考虑到采用的问卷均有常模,故未分析病例组与对照组之间的差异。在课题组分析BRIEF-P问卷结果时,因缺乏国内常模,则与正常对照对比以分析学前儿童ADHD的特点。另一个不足之处在于数据有缺失,原因是该研究处于早期探索阶段,前期收集数据时存在遗漏和未及时补漏,在将来工作中需进一步加强数据的核查和管理。

本研究中采用的问卷是临床常见的SNAP和SDQ,便于大多数临床工作者参考。探讨的学前儿童ADHD的临床特征,为未来发展针对性的干预方案提供了相关信息。下一步研究计划是在此基础上,发展针对国内学前儿童ADHD系统的评估及干预的研究,切实为该群体解决问题。