早期肠内营养在老年胃癌患者全胃切除术后护理中的应用价值

吴安妮,杨 然

(厦门大学附属第一医院胃肠外三科,福建 厦门 361001)

从医学的角度来看,胃癌即源于人体胃上皮的恶性肿瘤,其发病率远超于其他恶性肿瘤[1-2]。临床相关资料显示,老年胃癌大多处于病晚期,全胃切除术是最重要的治疗方式,但术后患者会出现程度度不一的营养不良情况,影响预后效果以及病情的发展走向。因此,为进一步优化老年胃癌患者全胃切除术的预后效果,本文深入探讨了早期肠内营养在老年胃癌患者全胃切除术后护理中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:获得医学伦理委员会批准后,在知情与自愿的前提下随机选择62例从2017年11月~2019年1月于本院接受全胃切除术的老年胃癌患者纳为研究对象(排除标准:①属于易过敏体质或患有严重心血管疾病;②存在精神障碍、心理障碍或伴有先天性免疫功能障碍;③不符合本次研究其他相关标准者。纳入标准:①符合WHO有关胃癌的相关诊断标准且均行全胃切除术;②经患者及其家属或监护人自愿签署研究知情同意书),并根据其病床号尾数的奇偶性划分为传统组与研究组,每组31例。其中,传统组男20例,女11例,年龄38~73岁,平均(53.19±10.12)岁;病变部位:胃窦部17例,胃底部者10例,胃体部4例。研究组男21例,女10例,年龄39~72岁,平均(53.18±10.13)岁;病变部位:胃窦部16例,胃底部者11例,胃体部4例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2护理方法:给予传统组患者常规性护理(如密切关注患者术后各项生命体征变化情况、及时对患者进行心理干预、常规用药指导等),并在此前提下对研究组患者实施早期肠内营养干预方案:在无菌操作原则下将直径为2 mm的营养管经吻合口延伸至端空肠25~30 cm处,妥善固定后将已配置好的肠内营养制剂以25 ml/h的速度自患者鼻空肠营养管匀速泵入;起始输注量为500 ml/d,依据患者机体的耐受力逐渐增加,直至其可经口进食半流质食物。

1.3观察指标:由临床观察小组利用简易营养状态评估表(MNA)分析两组患者术后的营养状况,并同时客观评估其胃肠道功能恢复时间(术后首次排气时间与术后首次排便时间[3])与不良反应发生情况(切口感染、肺部感染、胸腔积液[4]等)。

2 结果

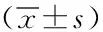

2.1两组患者护理后的MNA评价情况:研究组患者护理后的各项MNA评价情况均显著优于传统组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。其中,传统组患者的平均体质指数(BMI)为(15.23±4.17)kg/m2,研究组患者的平均BMI为(25.49±5.16)kg/m2。见表1。

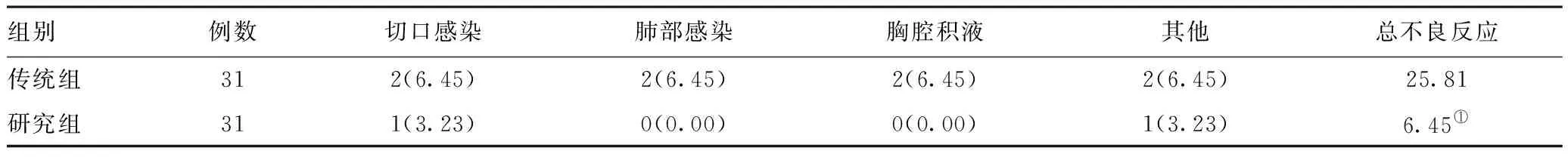

2.2两组患者护理后的不良反应发生率比较:传统组患者的不良反应总发生率(25.81%)明显高于研究组患者的不良反应总发生率(6.45%),差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3两组患者护理后的胃肠道功能恢复时间比较:实施不同护理方案后,研究组患者的术后首次平均排气时间(3.65±0.61)h与术后首次平均排便时间(5.54±0.78)h均短于传统组患者的术后首次平均排气时间(4.77±0.72)h与术后首次平均排便时间(6.79±0.82)h,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组患者护理后的MNA评价情况

表2 两组患者护理后的不良反应发生率比较[例(%)]

表3 两组患者护理后的胃肠道功能恢复时间比较

3 讨论

刘丹丹等学者经相关研究发现,胃癌是较为常见且发病率与致死率均较高的消化道恶性肿瘤[5]。尽管人民群众的生活水平正随着社会经济的不断发展而日益上升,但在当前快节奏的生活方式下,人们的饮食生活早已发生改变,越来越多的人忽视饮食健康,导致胃癌的发生率不断上升。部分临床专家表示,对于老年胃癌患者而言,其机体的免疫力随着年龄的不断增加而每况愈下,新陈代谢功能日益缓慢,在行全胃切除术后,除了给予及时性的心理干预、密切关注生命体征变化情况等常规性护理之外,临床还务必要注重对其早期肠内营养的支持与供给,将已提前配置好的肠内营养制剂自患者鼻空肠营养管匀速泵入,以维持其机体的基本营养需求与代谢需求,进一步改善其营养状况以及胃肠道功能,尽可能地延长患者的生命周期。在本文研究中,研究组患者在MNA评价情况、胃肠道功能恢复时间等所有相关指标中均优于传统组患者,差异均具有统计学意义(P<0.05),由此便进一步充分体现了早期肠内营养干预对加快行全胃切除术老年胃癌患者胃肠道恢复速度以及优化预后效果的重要性。