完善永川区乡村治理体系建设的对策研究

陈梅

[摘要]本项目以乡村振兴战略为背景,以重庆市永川区为案例,阐述乡村治理的内涵及影响因素等,并在对永川区乡村治理现状、面临问题及原因进行调研分析基础上,提出符合永川区乡村发展实际的乡村治理体系思路与策略。

[关键词]乡村治理;治理体系;重庆市永川区

[中图分类号] D262.3

[文献标识码]A

1 重庆永川区乡村治理体系建设的现状及成效

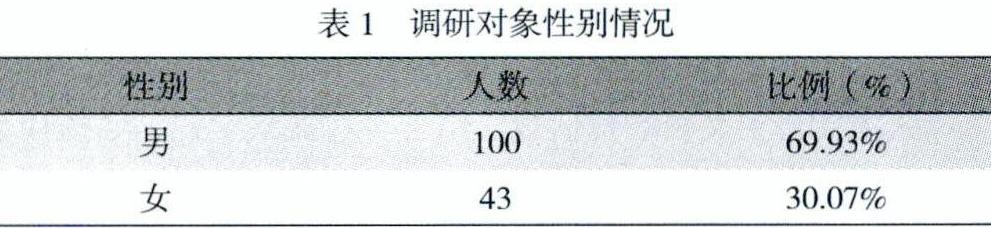

项目组主要对永川区青峰镇、大安镇、双石镇进行了实地调研,通过“乡村治理体系建设情况”问卷调查的发放及对部分村民和村支书、村主任、乡镇干部等群体的走访交流,进一步了解了永川区乡村治理体系的建设情况以及村民的真实意愿。本项调查以户为单位,发放调查问卷150份,收回有效问卷143份,问卷有效收回率大于95%。根据对被调查对象基本信息的统计,接受调查的男性对象有100人,占被调查总人数的69.93%,女性对象有43人,占被调查总人数的30.07%(见表1)。这表明男性在乡村治理中的参与程度要更高一些,在农村一家之主的角色仍由男性承担居多。

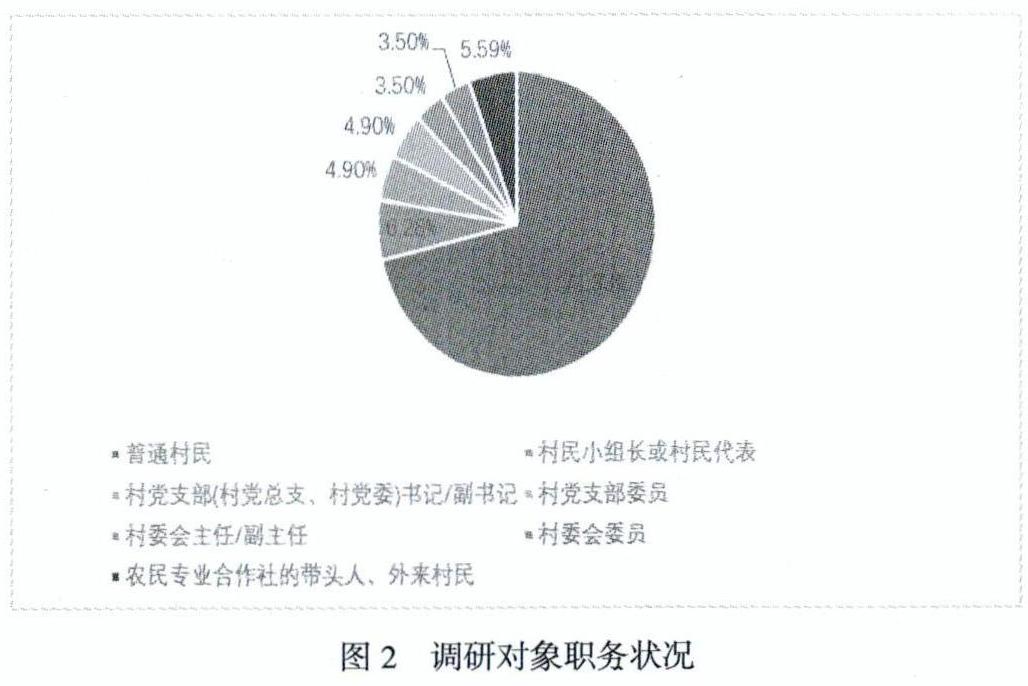

本次调研对象的年龄段主要集中在40—49岁(39.16%)和50-59岁(30.77%)两个区间(见图1)。被調查者主要由普通村民、村干部、农民专业合作社带头人组成。普通村民占了最大比例,达到了71.33%。另外,还有6.28%的村民小组长或村民代表,以及各占4.9%的村党支部(村党总支、村党委)书记/副书记、村党支部委员和各占3.5%的村委会主任/副主任和村委会委员组成(见图2)。

由大多数村民参与到问卷调研中,能充分地表达村民群体对乡村治理的切身体会和真实意愿,使调研更具合理性和代表性;而村委会成员与村党支部成员是基层群众自治组织的组织者与服务者,因而,他们对乡村治理体系的看法也具有合理性;此外,还包括5.59%的农民专业合作社的带头人、外来村民等。因此,从调研对象的职务构成比例来看,本次调研中职务构成的设计是比较合理的,选取的样本具有代表性,分析现状及成效如下:

1.1 稳步推进乡村治理制度建设

组织机构不断健全,实施党务、村务、财务公开,群众的参与度和满意度稳步提升; “四大行动”和“五进农家”行动以及临江河流域综合治理、农村厕所革命等,进一步提升群众的认可度;永川区161个乡贤评理堂打通乡村基层治理脉络,有效推进乡村德治、实现善治,促进乡风文明和治理有效。

1.2大力加强乡村平安建设

建立完善治安巡逻防范工作制度,以群防群治组织为依托,落实联户联防、值班站岗机制,建立完善群防群治组织,主要在以村党支部为核心的综治领导小组的带领下、由村委会相互配合;全面加强治安巡逻力度,尤其在重要农时和节日期间,强化了对村道辖区内的治安难点乱点和重点地域的管控力度;建立突发事件预防机制。

1.3全面开展移风易俗工作

永川区举行的一系列群众文化活动使得村内移风易俗工作取得了较大进展。例如永川区民间演艺协会指导各镇街完成文艺展演、送文化下乡演出;组织实施重庆社区文化节选拔赛、棠城之秋艺术节、松溉孝亲文化节、美术书法摄影巡展、“中国梦·家乡情”书画写生创作和农民工运动会、社区体育节等大型文体活动。

2重庆永川区乡村治理存在问题及原因分析

乡村治理体系的完善并非一蹴而就的,永川区在乡村治理体系建设的过程中,虽取得一些成效,但仍然存在党建引导有待加强;村民自治需要完善;法治建设相对滞后;德治基础面临挑战等问题。分析永川区乡村治理存在问题的原因如下:

(1)农村法治建设亟待加强。目前,传统的固定思维对依法行政影响深刻,传统的人治思想引导下的政府指令性的管理方式与时代发展对依法行政的要求之间的矛盾,部分街道、村干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力不强。

(2)民主监督流于形式。在农村,村干部以权谋私和侵占集体利益的情况较为突出,村民监督有心无力,纪委监督鞭长莫及,监督的不到位造成了公信力的降低。同时,个别村干部缺乏法律敬畏和道德约束,置民主监督于不顾,再加上乡村治理结构不合理,为村干部谋取个人私利提供了灰色机会。

(3)党建责任意识不强。党建责任意识不强,部分党支部书记存在重经济、轻党建的倾向,对党建工作责任制执行不力,党建工作“第一责任人”意识不强, “一岗双责”落实不到位,没充分认识到开展党组织活动的重要性,没有认真严格按要求落实“三会一课”制度,认真推行积分制管理和“两学一做”学习教育,致使村干部对党建工作存在得过且过的思想。

(4)村民自治体制不健全。村民参与治理积极性不高、村民自治的力度不大、村民自治制度不健全、制度发挥作用不到位、村务公开流于形式、村两委干部整体素质不高、村民自治意识不强和村委会功能退化。

(5)农村德治体系不健全。当前,村民自治过程中,存在德治和法治缺失、制度不健全、引导机制不完善,表现尤为突出,也就导致了依法治村推行不畅,以德治村举措存在形式主义现象。

3完善重庆永川区乡村治理体系建设的对策

加强村党支部领导核心作用,发挥党组织在推进农村新经济组织、新服务型社会组织及其他民间自组织中的领导作用,建设并壮大农村基层党组织以发挥其强大的政治领导力和凝聚力;强化农村党员干部教育管理,抓好基层干部的教育管理是加强乡村干部队伍建设的关键。

夯实自治基础,赋予乡村主体自治空间,实现村两委的科学分工,切实推进乡村地区党内民主建设;完善民主选举制度,完善村务公开、村民评议制度,落实民主管理,扩大村民民主参与的渠道。

健全法治保障,树立乡村法治信仰,加强村民普法教育,加大村民普法宣传力度,形成良好的法治舆论环境,利用党员干部的模范带头效应引领村民,采用多种渠道和形式向村民传播法律知识。

完善乡村法律服务体系,建立完善农村司法所、法律服务所、人民调解组织等乡村法律机构的建设,在乡村推进落实法律援助,落实乡村法律顾问制度,推动乡村基层干部与群众形成学法、信法、守法和用法的思想自觉引导群众以正当的途径、合法的手段和理性的态度,合理合法地解决矛盾纠纷。

创新法治教育宣传方式和普及办法,除经常开展法制讲座,还要充分利用手机短信、电脑网络、微信微博等载体进行法律知识的宣传。落实法律援助工作,使村民在日常行事、解决问题时都能优先考虑法律途径,引导村民利用法律维护自己的权利,营造良好法治氛围。

深化德治支撑,营造乡村德治氛围。加强乡村文化建设,提高农村思想道德水平;加强社会社会主义核心价值观的教育和引领;明确道德标准、树立道德模范等措施推进德治建设。

加强乡村文化建设。在基层党组织的领导下,充分利用乡村文化大舞台、文化中心等服务载体,加大对社会主义文艺文体活动的开展力度。此外还要丰富和创新群众性文化活动。

弘扬社会主义核心价值观。结合乡村振兴实践,弘扬社会主义核心价值观,充分利用乡村街道院墙以绘画图式传播,并在实际行动中自觉践行,有效发挥社会主义意识形态在乡村治理中的道德教化功能,引领乡村社会和谐发展;发挥道德榜样引领作用。继续弘扬乡贤文化,塑造淳朴乡风,同时开展多种形式的道德评选评议活动,以道德榜样的引领加深村民对真善美的感知,以身边实实在在的道德模范纠正民心、树立新风来营造乡村德治的良好氛围。

【参考文献】

[1]杨柳.浅谈推进我国乡村治理体系和治理能力现代化[J].辽宁行政学院学报,2020 (03).

[2]成向东.新时代“三治结合”乡村治理体系建设探析[J].甘肃理论学刊,2020 (03).

[3]王姿雯,王影.自治、法治、德治“三治合一”乡村治理体系的内涵探究与启示[J].佳木斯职业学院学报,2020 (05).

[4]徐朝卫.新时代乡村治理与乡村产业发展的邏辑关系研究[J].理论学刊。2020 (03).

[5]杨国红,构建“三治融合”乡村治理体系的意义及其完善路径[J].大连干部学刊.2020 (05).

[6]单忠献.“185”乡村治理体系的创新与实践[J].农村经济与科技,2020(08).