素养为核,过程为体,问题为引

——以《数学思考》为例谈小学生推理能力的培养

厦门市天安小学 杨良治

在小学学习中,无论是低年级的找规律、总结计算法则,还是高年级的公式推导,都要用到推理的思想方法。下面我结合实践以六年级下册《数学思考》中“6个点可以连多少条线段?8个点呢?”为例,谈谈如何培养学生的推理能力。

一、创设有效情境,为推理提供载体

情境是沟通生活与数学之间的有效方法。在有效的情境中,能激起学生探究的兴趣,引发学生思考。创设有效情境是培养学生推理能力的前提。

【片段一】情境引入,激发兴趣

1.出示全班同学合照(50人),问:每两个人握一次手,一共要握几次手?(学生表示为难。)

2.教师顺势介绍华罗庚的“知难而退”,引出第一列同学的照片。

3.请第一列五位同学表演见面握手活动。

新课伊始,教师以全班同学两两握手和第一列五位同学见面握手的话题引入,富有现实性和趣味性,一下子唤起了学生已有的生活经验,激发了学生学习兴趣。

二、开展有序活动,为推理搭建框架

怎样激发学生主动探究,做到不仅“知其然”还“知其所以然”呢?除了兴趣的激发,教师还要精心设计活动,为学生进行推理思维活动搭建脚手架。

【片段二】自主探究,发现规律

活动1:现场表演,初步感知

教师:50个人,人数太多了,那我们就先来研究第一列五位同学的握手情况。

教师:请第一列五位同学上台。表演开始,请仔细观察。

学生1和学生2握手互相问好。学生3上台,分别和学生1、学生2握手,并互相问好。学生4上台。依次和前三位同学握手。学生5上台,依次和前四位同学握手。

教师:观看了刚才的活动,你有什么发现?(每个上去的人都要和原来的人握手。)

活动2:想一想,画一画

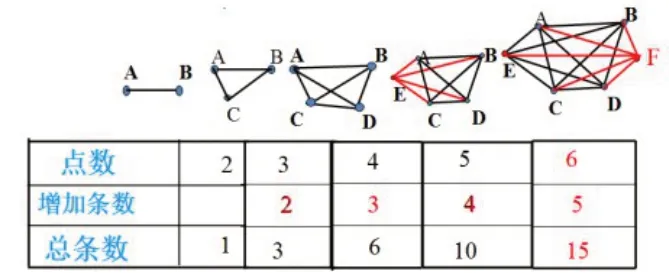

1.教师:刚才握手的过程,如果用图怎么表示呢?我们可以用每个小圆点代表1个人,2个小圆点就代表2个人。用线段表示握手,一条线段表示握一次手。为了表述方便,我们给每个点加上字母(教师课件示范,如图)。

2.教师:在两个点的基础上再增加一个点,3个点又能连出几条线段?学生推理回答。

3.学生动手连线,边连线边填写表格。

活动3:看一看,比一比

1.看一看,比一比:点数和线段之间有什么规律?请同学们观察表格中的信息进行分析比较,再把你的发现和4人小组同学说一说。然后全班交流得出:增加条数=点数-1。

2.再次观察表格,探究用算式表示总条数。

教师:请同学们再次观察表格,3个点能连3条线段,用算式怎样表示?

学生:1+2=3条。

教师:4个点时,5个点时……分别能连多少条线段,用算式又是怎样表示呢?

师生互动,生生互动得出结果。

4个点时:1+2+3=6(条)

5个点时:1+2+3+4=10(条)

6个点时:1+2+3+4+5=15(条)

8个点时:1+2+3+4+5+6+7=28(条)

3.归纳线段总条数的计算规律。

教师:观察这组算式,你又能发现什么规律呢?

学生:这里每一道算式都是一组从1开始的连续自然数之和。

学生:计算总线段数其实就是从1开始加2,加3,加4,一直加到比点数少1的数。

追问:你说的点数减1的那个数其实是什么数?

学生:就是每增加一个点时,增加的线段数。

教师:怎样计算比较方便?

学生:(1+7)×7÷2=28(条),即(首项+末项)×项数÷2。

4.运用规律,解决握手问题。教学中,教师首先通过现场模拟握手活动,让学生充分感知。学生直观地感受到每一位上台的同学都要和原来的同学握手,自己不能跟自己握手,所以每次新增加的握手次数总是比总人数少1,也就是每次线段增加的条数,为归纳出“新增线段条数=点数-1”埋下伏笔。其次,在学生已建立了深刻表象的基础上,设计“想一想、画一画”的活动,用点表示人,用一条线段表示握手一次,通过课件直观演示和学生的动手操作结合起来,感受每增加一个点,增加的线段条数总比点数少1。学生有了直观体验,就能顺理成章地把生活经验转化成数学图形语言,那么观察发现点和线段之间的图形连线,点和新增线段之间的关系就水到渠成了。第三个活动是“看一看,比一比”,让学生思考3条线段是怎么来的?引导学生得出计算线段总条数的式子其实就是从1开始加到比点数减1的自然数列之和。

三、预设精准问题,为推理拓展外延

在教学中,教师有效整合教学资源,将数学素养的培养落实在教学每个环节中。例如:“50个人,每两个人互相握手,一共要握几次?”学生觉得太难,一下子没法得出正确结果,教师顺水推舟引出探究“第一列五位同学握手”问题,这样让学生在一开始就感受到思维的无序混乱,从而产生“从简单入手”的自主需求,同时也经历“化繁为简”的数学思考过程。

其次,教师还大胆地将数形结合思想贯穿于学生探究的全过程,通过用点表示人,用连线表示握手,给单调的连线活动带来生动的现实意义,学生动手连线顺理成章地做到“有序、快捷”。这样将握手活动和动手画图有机结合,将图形观察与数据分析有机结合,将数学算式和探索规律有机结合,实现了抽象推理思维和具体表象之间的转化,逐步发现规律,再运用这个规律思考归纳计算其他点数线段总条数的普遍方法。最后,让学生用已建立的数学模型推算n个点连成线段条数的算式,并从计算中发现简便算法,使学生获得的感性认识上升到理性思考。

总之,学生在积极参与的过程中,感受了“观察、比较、分析、归纳”这样完整的推理过程,并习得了方法。学生推理能力的培养落实在课堂的每一环节中,实践证明以问题解决为载体,以提升素养为核心,设好过程,提准问题,有效活动,能有效提高学生的推理能力。