运用“五个一”策略促进班本课程开展

班本课程,顾名思义是以班级为单位,师、幼、家长三方共同开发的富有班级特色的课程。班本课程从本班幼儿实际与生活出发,基于本班幼儿年龄特点和兴趣需要,活动中立足幼儿为课程的中央,强调幼儿自主性的学习,教师结合幼儿的兴趣和需要不断调整活动内容,从而帮助幼儿获得情感、道德、知识、经验等诸多方面的全面发展。为了满足幼儿的好奇心和求知欲,让课程更加贴近、适宜幼儿的生活,我们进行了一些尝试和探索。本文以大班“皮影人”为例,谈谈运用“五个一”策略促进幼儿园班本课程的开展。

一、一个题材产生:把幼儿放在课程中央

一日,从陕西旅游回来的汐汐带来两个具有民族特色的皮影人。当汐汐为我们展示她带回来的皮影人的时候,小朋友们投来了好奇的眼光。郭桐甫说:“我也想要一个这样的皮影人,真好看!”瑶瑶说:“这个皮影人跟我们做的那个好像不一样,比我们做得好看很多。”阳阳说:“可以给我玩一玩吗?”汐汐把皮影人拿给了小伙伴们,大家迫不及待地想要试一试,看着皮影人灵活又搞笑的动作,不禁哈哈大笑。在玩的过程中,有的孩子觉得皮影人的颜色鲜艳,衣服上的花纹比较好看,孩子们对这些皮影人特有的服装产生了兴趣,小脑袋里产生了许许多多的问题。

探究活动生成的缘起,是教师俯下身子,以儿童视角看问题的结果。幼儿天生具有好奇心,教师要善于发现幼儿在生活中的兴趣点,并以此为教育契机将幼儿的兴趣与我们的教育进行链接,搭建支架支持幼儿大胆的探索和表达。

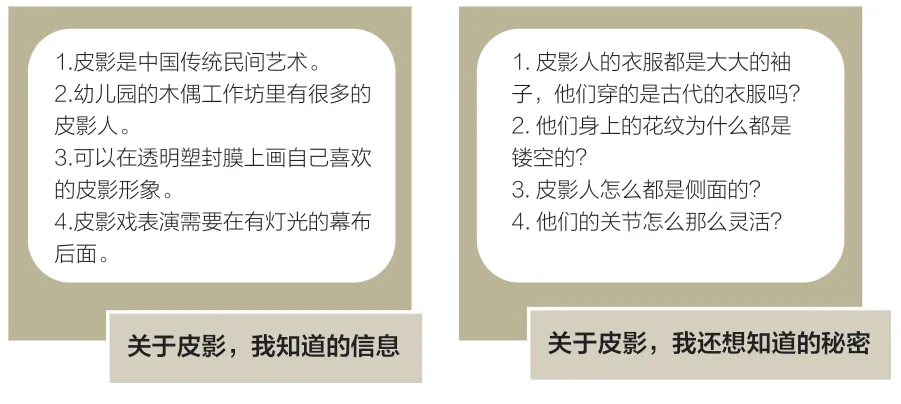

二、一份问题清单:了解幼儿的经验需求

班本课程的出发点和落脚点都是幼儿。因此,班本课程要始终坚持儿童在前、教师在后,要密切关注幼儿的兴趣和需要。面对孩子们层出不穷的问题,师幼展开了一次谈话,了解幼儿对皮影人的已有经验,以及他们还想要知道的秘密。

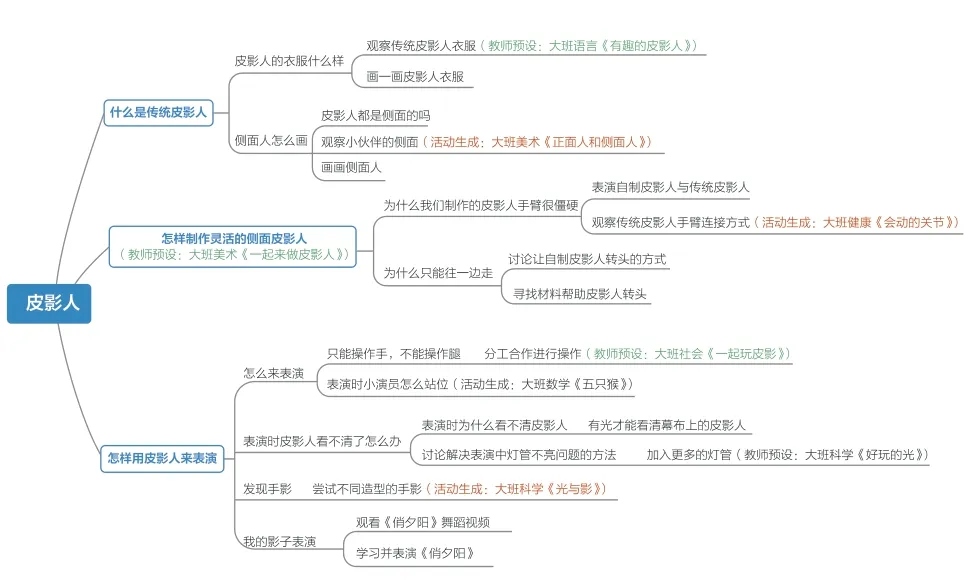

图1 幼儿问题清单

图2 幼儿问题梳理

在班本课程的推进过程中,通过提出支架性问题“你知道什么,你想知道什么,你可以用什么办法知道”,既可以帮助教师了解幼儿的已有经验和兴趣点,也有助于激发幼儿的探究欲望。与此同时,对于幼儿的问题清单还需进行梳理归纳,敏感的察觉值得深入探究的价值点,从中寻找新的生发点。

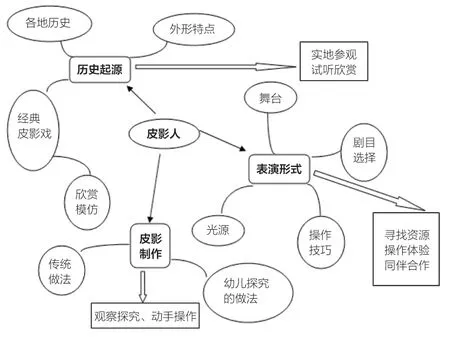

三、一次课程审议:建构儿童的课程图谱

1.教师预先的课程计划。

当幼儿引发的班本课程主题确定后,教师梳理出前期需要搭建的几个支架:第一,多途径了解关于皮影的信息,丰富知识。第二,营造多感官的环境,并投放相应的区域材料。第三,预先设计计划网络图。这张图帮助教师思考课程可能的发展方向,它包括一个中心主题,并分出相关的、多元的子题。

图3 教师预先设计的思维导图

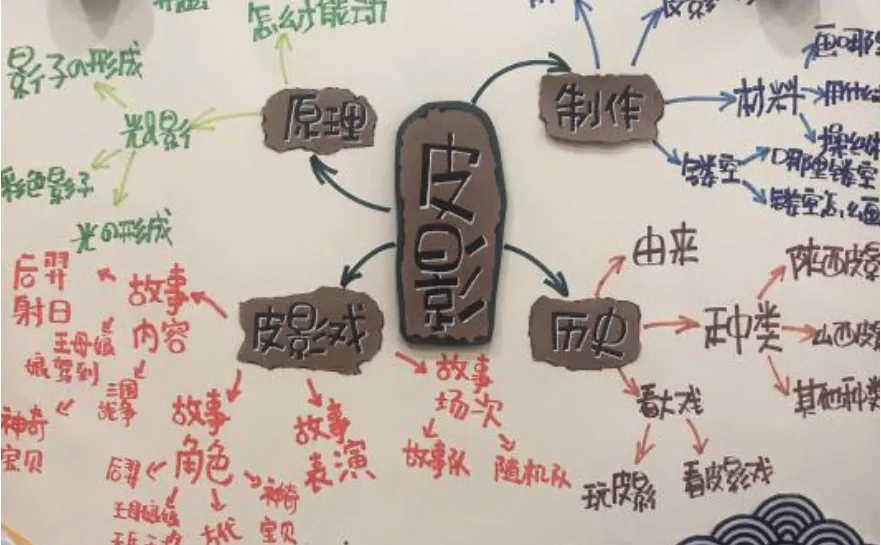

2.幼儿参与讨论的课程脉络。

教师通过与幼儿交流讨论等方式,将与幼儿讨论的内容记录下来,以书面形式呈现出幼儿的话语与概念的对应,这种方式帮助幼儿将自己及他人的话语与书面文字相联系,延伸幼儿对此主题的了解,探讨各子题之间的关系。

图4 幼儿参与讨论的课程脉络

3.重新检视的课程图谱。

如何秉持让幼儿站在课程中央的理念,基于生活深挖课程资源,让幼儿在班本课程开展过程中获得深度学习,一次课程前审议是十分有必要的。审议中教师需要思考的是:如何顺应幼儿发展的需求,让幼儿自由、自主地学习?如何搭建合理的鹰架,支持幼儿大胆的探索与表达?通过基于儿童立场的重新审视,让幼儿对皮影人的探究从较浅显层面走向深度的发展,激发幼儿更深层次的思考与探究。

图5 重新检视的课程图

四、一场探索旅程:让自身学习成为样态

这一阶段的主要工作是幼儿执行探究的实际过程。在此时,所要探究的问题在前期已经被收集,幼儿已经准备好通过实地调查、游戏体验、团体小组的讨论等多种方式来寻找答案,在这个过程中,幼儿会运用大量的表征符号搜集资料,从而更深入地探索班本课程的主题。

1.皮影人的脸怎么画。

我们结合现有的资源,拿出了汐汐带来的皮影人再一次进行了细致的观察与讨论,发现传统的皮影人面部都是侧面的,一些小朋友也提出了自己的困惑“皮影人都是侧面的吗?”

一组幼儿在老师和爸爸妈妈的帮助下,观看了《武松打虎》《花木兰》《葫芦兄弟》等皮影戏,大家发现皮影戏里的皮影人都是侧面的。另一组幼儿实地参观了甘熙故居的民俗博物馆,通过与博物馆的民俗艺人交谈了解到:皮影人如果是正面的话,在表演时就感觉皮影人是横着走路的,脸一直是对着前面的,不够生动形象。

可是,侧面的皮影人的脸要怎么画呢?听到小朋友们讨论,一个新的问题出现了!

钊钊:侧面人是什么样的呢?

宇航:咦,你是侧着站的,我现在可以看到你的侧脸!

小朋友们自发地开展了观察小伙伴侧脸的活动。

瑶瑶:我只能看到你的一只眼睛,另外一只看不见。

萱萱:我看到了你高高的鼻子。

涵涵:侧面鼻子和嘴巴好像是凸出来的。

图6 侧面人作品

于是,小朋友们通过对传统皮影人以及镜子里自己侧面形象的观察,绘画出了各具特色的侧面人的脸。

反思:挫折是幼儿成长过程中不可缺少的调色剂,当幼儿提出问题或遇到困难时,要把幼儿看成是学习的主动者,相信并充分尊重幼儿的潜能,教师以旁观者、支持者、合作者的身份鼓励幼儿自己解决问题。在探索传统皮影人的过程中,孩子们想出了观察、对比、观影等方法解决遇到的困难,老师在身后隐性的给予他们鼓励,让幼儿始终保持兴趣,促使项目继续开展下去。

图7 关于皮影人只能往一边走的讨论

2.为什么只能往一边走。

孩子们制作了关节可以动的皮影人,大家拿着制作好的皮影人,开始了表演。这时,小观众跳跳提出了疑问:“为什么唐僧走回来的时候是倒着走的?”表演唐僧的小樊说:“我这个皮影人头转不过来,所以回来的时候只能倒着走了。”

那有什么方法能让我们制作的皮影人转头呢?根据这个问题,小朋友们又展开了讨论……

小怡:我有一个娃娃,它的头掉下来了,我妈妈用针线帮我把娃娃的头缝好了,还可以左右摆动,我们试试用线来连接它的头和身体吧。

小博:我觉得还可以用毛根,我们班上就有。

可乐:可以试一试弹簧。

Micky:螺丝钉可以试一试,我爸爸就经常用它连接很多东西。

阳阳:我妈妈的钥匙扣上的娃娃可以转,上面好像是小铁圈连接的。

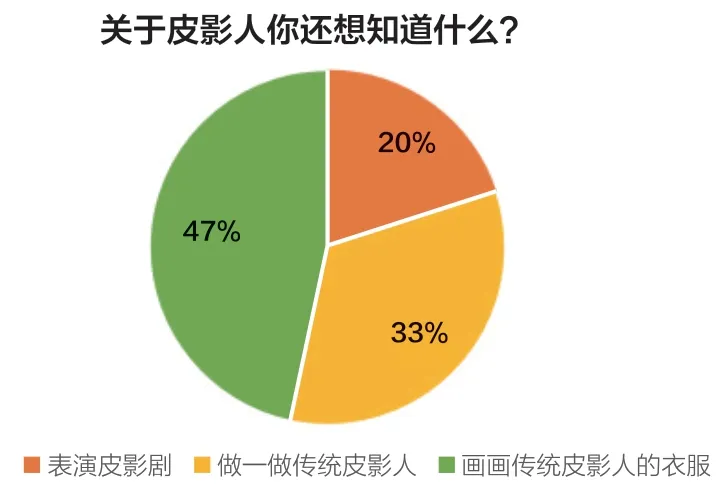

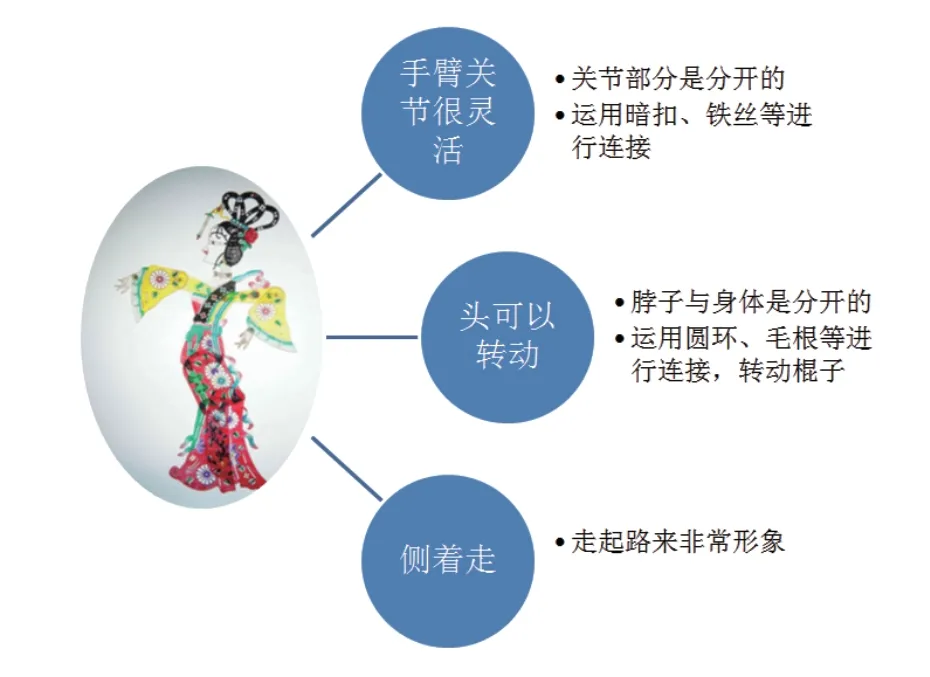

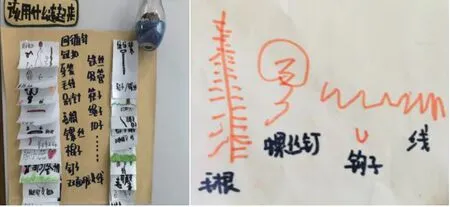

图8 如何连接皮影人的各个关节

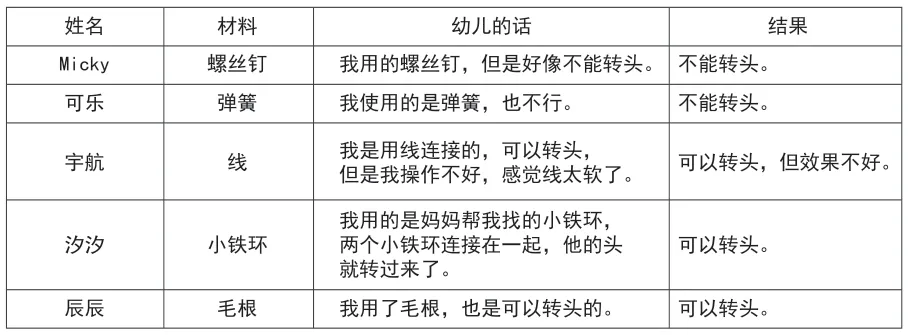

幼儿对于怎么让皮影人转头及需要的材料产生了分歧,我们根据幼儿的意愿进行了投票。结合投票结果可以看出,孩子们认为使用铁环、绳子、毛根、纽扣能让皮影人转头的比较多,有的孩子则认为铁丝、钉子能让皮影人转头。根据投票结果,孩子们决定回家寻找自己需要的材料试一试,看能否让自己制作的皮影人头部转动起来。以下是第二天幼儿关于“你觉得哪种方法最好”的讨论结果。

表1 关于如何连接皮影人各个关节的讨论结果整理表

根据幼儿的分享,我们可以看出:用铁环、毛根和线对皮影人的头部与身体进行连接,这种方式可以让皮影人的头转动起来!

反思:幼儿对皮影人产生浓厚兴趣的同时,也在不断地尝试制作自己喜欢的皮影人,丰富的材料给予幼儿观察、发现、尝试、探究的机会,虽然制作过程中遇到了一次又一次的困难,但是通过讨论和不断尝试,幼儿最终选出适合的材料。在此过程中,幼儿通过多通道的参与丰富了他们想象力、创造力、合作能力和共同解决问题的能力,增进友谊的同时也培养了幼儿良好的学习品质。

3.怎么来表演皮影戏呢。

(1)如何让手和腿同时动起来

小演员们拿着制作好的皮影人争先恐后地在幕布上表演了起来。可是,小朋友们又有了新的困难……

毛毛:谁来帮帮我呀!我没有手操作皮影人的腿了!我两只手拿着皮影人的两只手,可是皮影人的腿就操作不起来了!

萱萱:你用我的皮影人来表演吧!我的这个下面是裙子,不用操作腿!

毛毛:可是,我就想要用我的皮影人来表演……

萱萱:那你操作手,我来操作腿!我们合作吧!

毛毛:好呀!好呀!

说罢,两个小伙伴一起合作表演了起来……

(2)幕后的小演员怎么站位

操作问题解决之后,我们的木偶表演小剧场正式开演啦!小演员们纷纷准备了起来,有的幼儿自觉当起了小主持;有的开始准备表演的道具,搬来了幕布,准备好了观众的小椅子;有的拿起了小蜜蜂话筒,准备好了音乐;还有的当起了小演员。可是主持人还没讲完,拿皮影表演的小演员就争先恐后地讲起了自己的台词,并没有按照排练的对话来表演,导致下面的小观众看不下去了,纷纷离开……

这时小主持人急了,对小演员说:“你们演得太乱了,观众都走了,快想想办法吧!”

老师:“你们觉得是什么原因促使小观众们都走了呢?有什么方法能让他们再回来看你们的表演吗?”

辰辰:主要我们演得太乱啦!我们应该按照排练的台词来演!

琪琪:我去把观众们都喊回来!

航航:我有一个方法!我们可以排好队,一个一个上场!

老师:那可以怎么排队呢?按照什么样的顺序呢?

郝蕴:可以从高到矮!还有从矮到高!

孩子们你一言我一语地讨论开了,最后大家决定排好队上场,先按照表演时台词先后的顺序站位,之后再按照高矮的顺序站位。小演员们根据儿歌里人物的顺序出场,果然很有秩序,吸引了不少小观众。

反思:孩子们不断发现问题、分析问题产生的原因,然后和同伴相互协作、讨论解决问题的办法,在这个过程中,他们能与同伴分工合作,遇到困难时一起解决,与同伴发生意见冲突时,能倾听和接受别人的意见,不能接收时也能阐述自己的想法,这个过程大大地提升了孩子们的学习品质。

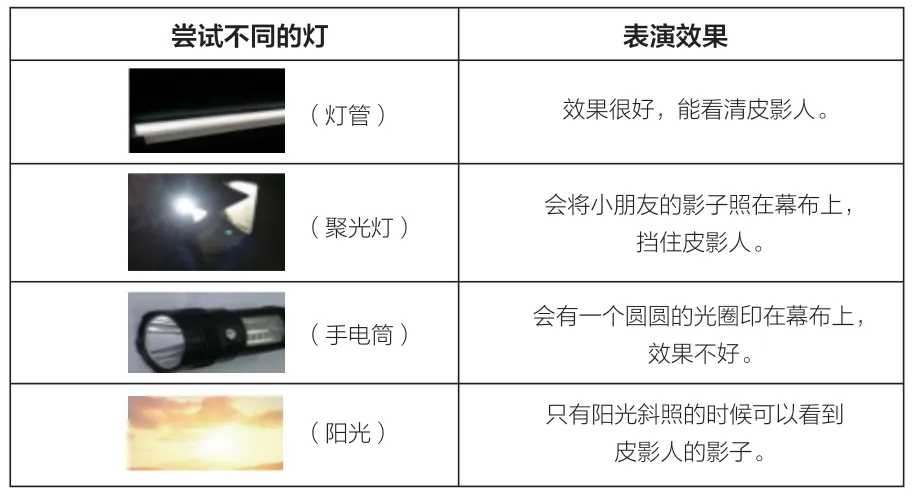

4.表演时皮影人看不清怎么办。

表演游戏后的讨论环节,幼儿针对“皮影幕布总是看不清”这一话题进行了讨论。

毛毛:我觉得在表演的时候小演员一定要把皮影贴紧幕布,不贴紧幕布就会看不清楚。

汐汐:因为灯管太少了,有的地方幕布上面没有光,就会看不清楚。

豆豆:我家的平板电脑如果用几天不充电,屏幕就会越来越暗,我觉得这个灯管也是,要经常充电。

琪琪:那如果忘记充电,表演时突然没电怎么办啊?

航航:我们可以从科学区把手电筒拿来打在幕布上。

萱萱:可是我试过那种方法,幕布上会有一个圈圈啊!

通过孩子们的讨论,大家总结出因为有光才能看见幕布上的皮影人。怎么样才能让幕布上的皮影看得清楚呢?幼儿纷纷想去尝试一下寻找“灯光”。第二天,在剧场游戏中,他们逐一尝试了几种方法。

经过一系列的尝试,最终大家决定还是加入更多新的灯管效果才会比较好,就是需要定期给灯管充电。于是,幼儿又自发讨论,设计了灯管管理手册值日表。

表2 灯光实验记录表

反思:在追随班本课程的过程中,教师需要解放思想,转变固有的思维模式,以儿童发展为课程的出发点和归宿,切实关注儿童的需要和兴趣,真正地蹲下身、贴近心,与儿童在一起,深入观察幼儿、研究幼儿,在时间、空间、材料、规则等多方面充分满足幼儿的需要,不断支持幼儿的深度学习,让幼儿真正进入最近发展区。

五、一轮课程回顾:聚焦儿童成长与发展

班本课程如同其他教育经验,可以从反思和评估中获益。探究阶段结束后,需要将焦点集中于幼儿学到了什么,幼儿通过回顾自己的工作、作品等,为自己的成长感到高兴和自豪。教师则结合《3~6 岁儿童学习与发展指南》,回顾课程实施过程中,是否理解儿童学习的发展规律,考虑到儿童的学习方式和特点,是否站在儿童立场,基于儿童的兴趣不断引发新经验,助力儿童学习与发展的螺旋上升,是否遵循儿童生命成长的规律,呈现儿童多感官、多通道的真实参与体验。通过以上三层次评估个别幼儿和整个团队来了解课程的效果,以此拓展幼儿探究的广度,是非常有必要、有价值的。

实践证明,只有开阔的教育视野才能催发幼儿的自主生长。在班本课程的实施过程中,教师始终要记得自己的角色定位,要有以幼儿为本的课程理念和开放的思路变式,让幼儿寻找到班本课程中的存在感和幸福感,努力寻找适合每一个幼儿快乐成长的教育方式,才能够实现班本课程的最终目标。