何为临摹?

——传统中国画的临摹问题与艺术教育

王天乐

(南京大学 艺术学院,江苏 南京 210093)

临摹,是艺术学习的必要环节,也是继承传统文化的一种重要方式。临摹具有保存文物、提供历史信息等重要功能。临摹有时甚至与原作一样,可作为珍贵的历史文字或图像资料。

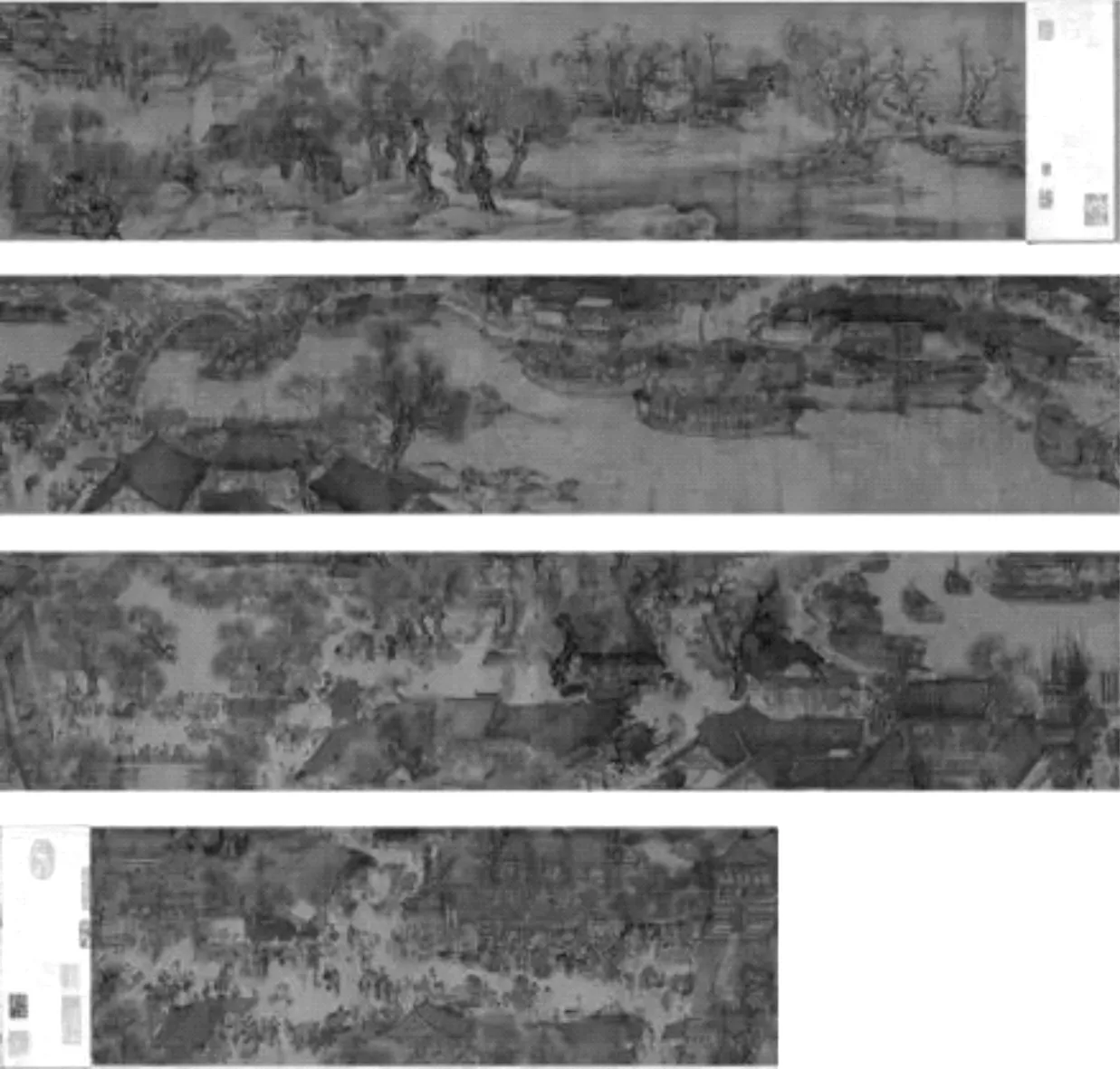

关于中国绘画的临摹问题,是一个悠久且常见的话题,在古代多有记载。东晋顾恺之在《论画》中说:“凡将摹者,皆当先寻此要,而后次以其事。”[1]266南朝谢赫在《六法论》中也提出绘画的“传移模写”[2],董其昌亦言“吾书无所不临仿”[3]251等。临摹是古人绘画学习的重要法则之一,也为历代艺术家所重视,并有大量临摹作品流传于世(1)中国历代都有大量临摹作品。宋人尤善临摹,如顾恺之的《洛神赋图》以及王维的《山水图》都出于宋人之手。明代仇英更是以临摹宋元作品称著。(图1至图4),直到清代四王(2)指清初王时敏、王原祁、王翚、王鉴四人。为顶峰。

图1 踏歌图(南宋),马远,绢本设色,192.5×111厘米,故宫博物院藏

图2 踏歌图(民国),陈少梅,绢本设色,192.5×111厘米,私人收藏

图3 清明上河图(北宋),张择端,24.8×528.7厘米,北京故宫博物院藏

图4 清明上河图(明),仇英,30.5×987厘米,辽宁博物馆藏

但是,自清初至近代以来,由于西方绘画的介入,美术界大兴创作与写生的创新,使传统的中国画一度遭到重创,“临摹”被扣上守旧、僵化的帽子,日益走向边缘化。以康有为、陈独秀等人为代表,率先提出要革“四王”的命,认为以临摹、仿古为中国画不思进取的祸根,宋元经典式传统中国画在当时均被看作“不入流”的旧范式。[4]林风眠曾在他的《中国绘画新论》中说道:“谢赫六法中‘传摹移写’其流毒于中国绘画为更大,而直至现代皆受其影响。”[5]109对古代传统绘画他继续批评:“元明清三代,六百年来绘画创造了什么?比起前代来说实在是一无所有;但因袭前人之传统与模仿之观念而已。”[5]113不管是石涛的“笔墨当随时代”的思想萌芽,还是岭南画派较为保守的“中西折中”,提倡中国画的创作创新已成为近代以来的主流意识。

当然,中国画需要繁荣必须不断创新,但大兴创作、写生创新的同时,却是我们对传统文化理解的缺失。尤其是在当今的艺术市场或是美术展览中,人们对各种百变的图式感到新奇热烈,趋之若鹜,形成一股特别的群体意识。艺术家急于追求个人风格与标签化,常选择一个题材将其困住,这在中国美术史上是罕见的。特别是对西方绘画的借鉴,对写生创作的提倡,导致传统的临摹不再被强调,临摹也没有自始至终的贯穿到创作其中,稍有阶段性成效便弃之而去,往往成为创作前的“形式化”过场,由此失去了临摹原有的意义与目的。临摹是不是完全的模仿或摹古,是不是就无创新可言?在今天的艺术创作与文化理解中我们又该怎样审视临摹这一艺术传统?

那么,“临摹”应该如何理解,临摹有什么标准?临摹“临”什么?本文即对这一现象展开论述。

一、古今有关“临摹”的两种认识

对于“临摹”一词,古今有两种不同看法,“临”与“摹”虽属同义词,但各有区别。[6]如南宋岳珂:“临摹两法本不同。摹帖如梓人作室,梁栌榱桷,虽具准绳,而缔创既成,气象自有工拙;临帖如双鹄并翔,青犬浮云,浩荡万里,各随所至而息。”[7]南宋姜夔《续书谱》称:“初学书不得不摹,亦以节度其手,易于成就。”又称:“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也。”[8]可见,虽说“临摹”,但古人把“临”与“摹”分开来理解。“临”要求有创造性想象地“摹”,要得古人“笔意”而不失自我;而“摹”就指原封不动地对物象拟形、勾勒或复制。如欧阳修在《学书自成家说》中说:“学书当自成一家之体,其模仿他人,谓之奴书。”[9]此时的“模仿”就是指“摹”的意思,欧阳修认为机械地模仿是不可取的。方薰也在《山静居画论》中批评“今人每尚画稿,俗手临摹,率无笔意”。[10]437而明人谢榛在《四溟诗话》卷三中言:“谢灵运《折杨柳行》:‘郁郁河边树,青青野田草。’此对起虽有模仿,而不失古调。”[11]谢榛认为谢灵运诗的“模仿”,却是从“临”的角度理解的,认为谢灵运的模仿有古意且有个人风格。所以,临摹在此可分为两种含义:一是完全的摹形,二是创造性想象的临摹。

但后人一般把临摹直接按“摹”字的意思去阐释,临摹的一般意义通常被理解为“仿制”“模仿”,临摹就是机械摹古,被视为一种“拓版式模仿”,是保守的、僵化的,甚至会使书画走向穷途末路。

临摹在近世被理解为一种机械摹古或仿制,是有一定根据的,但也是对古人意图的一种曲解。首先,自魏晋以后,人们越来越注重人物的内在品藻,绘画要讲“传神”,“神”是可以体现人物的精神风貌的,所以唐人张怀瓘把绘画分为神、妙、能三种品格,其中神品为上,能品最次。到了宋代,黄休复在《益州名画录》中又把“逸品”放在“神品”之前,逸品成为宋以来最高的绘画品格。[12]所谓“逸品”,特指一种有气节修养的文人士大夫创作出的艺术作品,不受笔墨与物形约束,自由抒发自我心性的一种创作方式。如苏轼所言:“论画与形似,见于儿童邻。”[13]倪瓒画麻竹被人认作是芦苇时,也感慨地说:“逸笔草草,聊以自娱耳。”[14]至此,中国画的“逸品”成为“不拘泥形似”“写心逸气”的挡箭牌,许多画家自称不以“形似”为目的,认为“像”是低俗的,也有人以自取“内在”精神为由,提倡独立语言的积极“创造”,“形似”的临摹更是被视作一种机械僵化的摹古行为。

难道临摹就是一种完全的拟形与模仿,“逸品”真的就是弃形而不顾,完全自由的创造吗?人们依据“逸格”绘画的标准,沿袭至今,误解了临摹的真正用意。

二、临摹不是机械模仿,而是一种艺术再创造

“临摹”不是对自然世界的完全再现或单方面的一味模仿,而是和创作一样,是一种艺术化的创造过程。

清人方薰曾说:“临摹古画,先须会得古人精神命脉处,玩味思索,心有所得。落笔摹之,摹之再四,便见逐次改观之效。若徒以仿佛为之,则掩卷辄忘,虽终日模仿,与古人全无相涉。”[10]437说明临摹不是一种对物形的机械模仿,对古人的精神解读与自我体会才是临摹的要旨。在这一点上,中国的“临摹”和西方亚里士多德的“摹仿说”有些类似。摹仿一词曾成为柏拉图和亚里士多德对“艺术是否真实”的辩论。在亚里士多德看来,艺术的摹仿虽不是完全地再现世界,但却能够更真实地反映世界,因为艺术的戏剧性表达使生活显得更“真实”,从而使人的精神得以净化升华。如他认为荷马史诗就以戏剧性的手法表现了人物的真实。这在西方有个经典案例:如17世纪西班牙画家委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》(图5)曾以写实的手法精准描绘了教皇阴险精明的严肃神态,而1953年,英国画家弗朗西斯·培根则以另一种手法重新描绘了这幅有名的教皇像(图6)。在他的笔下,教皇被扭曲变形,甚至成为一个滑稽的小丑,素日的庄严不再,但画面却依旧令人能够感到教皇典型的性格特征,从这种角度说,培根即是对委拉斯贵支的一种创造性临摹。

图5 教皇英诺森十世像,维拉斯贵支,油画,141×19厘米,罗马多利亚潘菲利美术馆藏

图6 教皇英诺森十世像,培根,油画,152.5×18厘米,纽约私人收藏

同样,中国汉代十分注重对形体的认识,认为形是神的依托,但在形的基础上更要“写神”[15],“写神”即是一种对物形摹写的升华和创造。所以顾恺之在《论画》中详细论述了绘画如何临摹的过程:“笔在前运而眼向前视者,则新画近我矣。可常使眼临笔。止隔纸素一重,则所摹之本远我耳。则一摹蹉,积蹉弥小矣。可令新迹掩本迹而防其近内。”[1]266此话能看出当时人们对物像形体的重视。他对临摹时的眼神、动作都做了规定,要求能尽可能地接近原作,但最后又提出“以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一像之明昧,不若悟对之通神也。”[1]266也就是说,摹画不将原画为依据,失去最基本的“形”,是大失;而摹得不像,则是小失。因此,相比于小失的大失,物像的基本形体是要严格遵守的。但临摹得像或不像,也是以遵守原作中的人物基本形态为前提,如果失去对原作的摹写,那也将失去临摹最初的意义。至于“像与不像”或如何“以形写神”,则要靠自己对古画的理解与体悟,最终的目的都是要使人物“传神”,画出人物的内在气韵与精神。

所以,临摹不是简单机械的摹古,要在形似的基础之上加入个人的理解与想象,要有创造性的体会。如把南宋马麟的《望月图》(图7)和元代张可观的《露台月夜图》(图8)两图放在一起对比分析,可明显看出张可观对马麟画面的变动和改造,但大部分还保留了原作的基本面貌。而民国画家陈少梅和明人董其昌则是对传统的一种“变临”和“意临”,传统画面的韵味和笔墨基本不变,但却是另一种图像的生成。(图9至图12)虽然仍有学者指出这是一种泥古的保守做法,缺少一种个人的艺术理解和艺术张力,当然,这跟中国绘画“逸品”的品评思想有着深厚的关系,难道逸品书画就是要抛开形似的临摹,只追求主观情感的表现吗?

图7 望月图(南宋),马麟,24.5×25.8厘米,私人收藏

图8 露台月夜图(元),张可观,26.7×24.8厘米,美国纽约大都会艺术博物馆藏

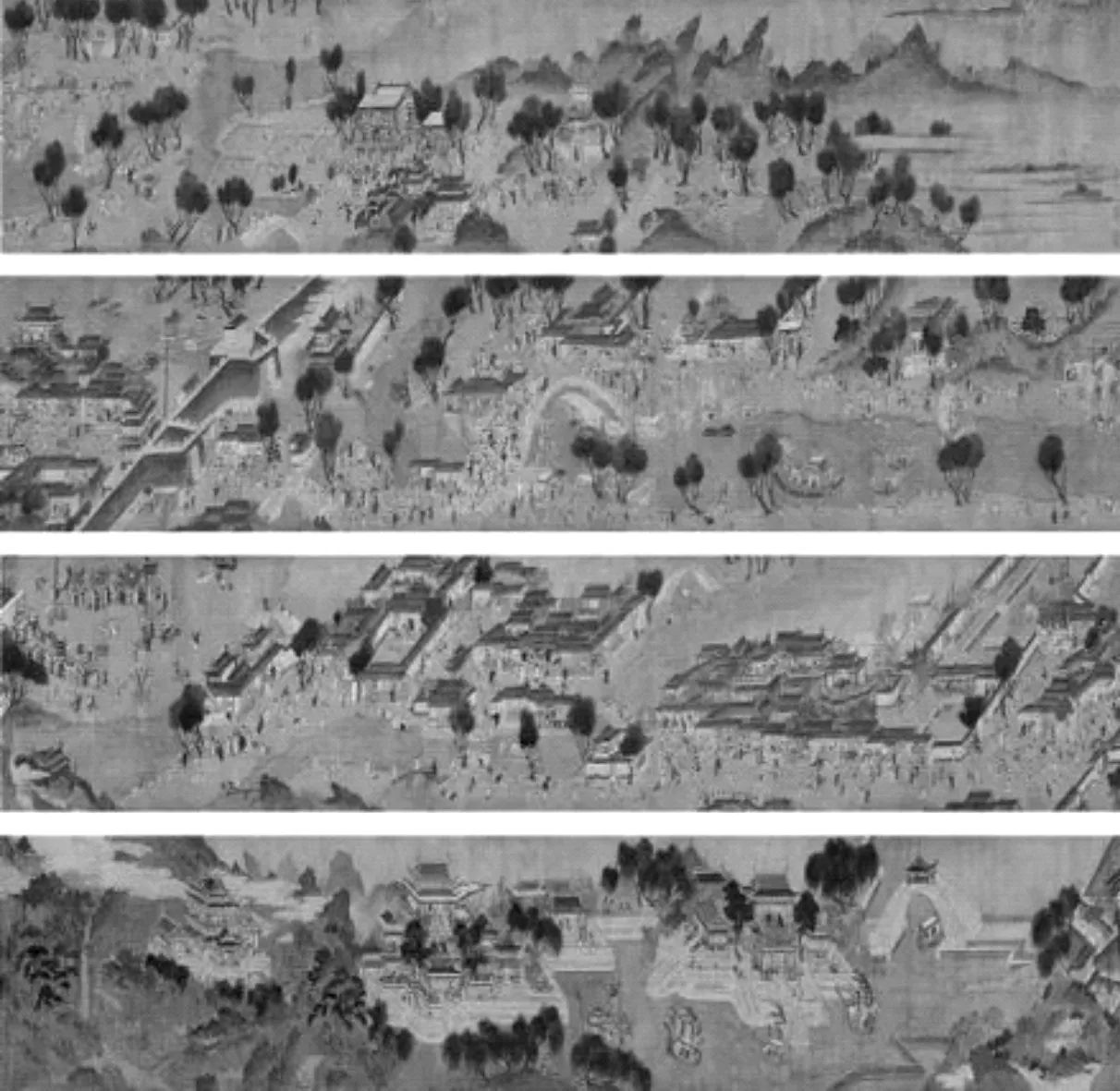

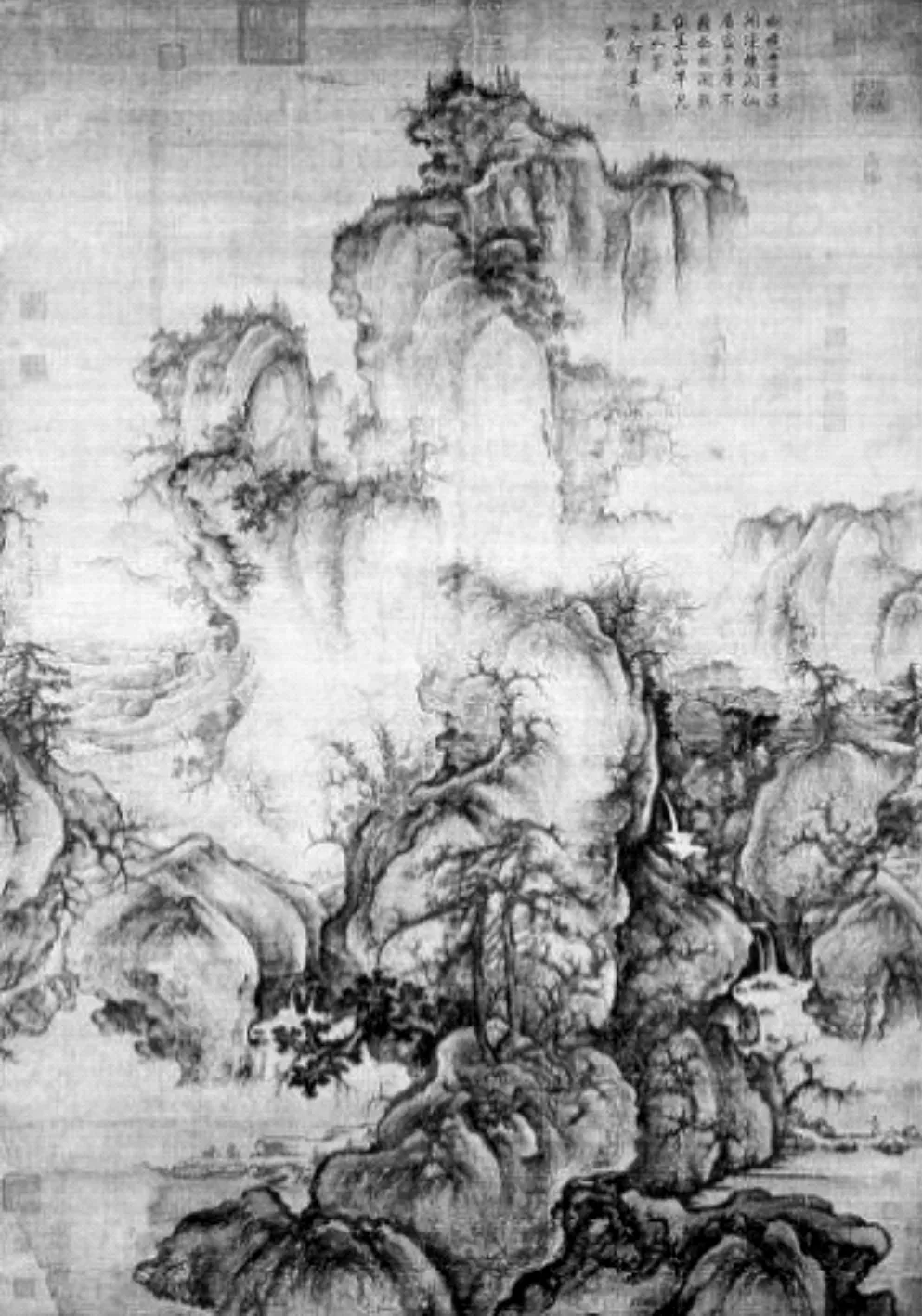

图9早春图(北宋),郭熙,158.3×108.1厘米,台北故宫博物院藏

图10 山水(民国),陈少梅,尺寸不详

图11 东山草堂图(元),王蒙,111.4×86.1厘米,台北故宫博物院藏

图12 夏木垂阴(明),董其昌,321.9×102.3厘米,台北故宫博物院藏

其实,中国绘画“逸品”的提出,并不是“脱形”后的自由,而是一种对形体高度掌握后的升华。以古代的书画品评来说,“逸品”是个变体词。在朱景玄那里,“逸”是抽象的、不拘常法的,到了黄休复那里便视为最上品,一直到后期“逸格”对中国画格调的最终奠定。可以看出,唐宋对“逸”的理解是有差别的。“逸品”之所以在宋代跃居“神品”之上,与宋代的自然美学和道家观念有深刻的联系。“逸”就是士大夫的一种向往自由的人生观,反映在书画创作中就是不拘泥“形似”,但“逸品”绝不是讲求必须“脱形”,而是在依据形体基础之外的一种超越,“形之不足,务肖其神明”(方薰《山静居画论》)。如宋人梁楷的简笔仙人图(图13),虽然寥寥几笔就将人物的神态勾勒出来,但并没有脱离人物的形体规律,画家在尊重人体结构的基础之上,用概括潇洒的笔墨进行描绘,使人产生“似是非是”的绝妙感觉。正如方薰所言:“模仿古人,始乃惟恐不似,既乃惟恐太似。不似则未尽其法,太似则不为我法。法我相忘,平淡天然,所谓摈落筌蹄,方穷至理。”[10]437所以,从艺术创作的过程来讲,“逸”其实是在技艺基础积累上的突然迸发,是一个复杂的发展过程,甚至包含了一种玩味人生的态度。从这一角度讲,“逸品”之说不是使临摹变为机械模仿的缘由,临摹应该是一个笔墨由繁到简、认识由低级到高级、表达由形似再到自由的创造过程。

图13 泼墨仙人图(北宋),梁楷,48.7×27.7厘米,台北故宫博物院藏

因此,临摹不是“只临不摹”的抛开物形的个人臆想,也不是“只摹不临”的完全照搬原作的机械拟形,临摹应是在“拟形”的基础上加入个人情感想象的创新。有人说,临摹应该是临与摹的结合,也不够准确,“临”不单是“临笔墨”,“摹”也不单是“摹形体”,临和摹不是简单的笔墨结合与图像组合关系,而是一种经主体充分体会后的超越,是一种艺术再创造的过程。

三、临摹要有“古意”,是一种“写心入道”的过程

近世还认为临摹本身就是一种“复古”或“摹古”行为,是封闭的倒退思想,摹古只会降低艺术的创造力。但中国画的临摹并不是一种纯粹的复古行为,也不是完全的摹古,而是旨在追求一种“古意”。

何为“古意”?宋人米芾在《画史》中论:“以李尝师吴生,终不能去气,余乃取顾高古,不使一笔入吴生。”[16]南宋词人张炎在《词源》卷的篇首便说:“今老矣,嗟古音之寥寥,虑雅词之落落,僭述管见,类列于后,与同志者商略之。”[17]这表明张炎对柳永等人的趋俗倾向的悲叹。“古意”就是要有高古、雅趣之法,取法有来路,体悟古人心境,借古以开今。

宋元以来,许多传统书画文学大家,如赵孟頫、董其昌,到民初的陈师曾、吴昌硕等人,都十分推崇“古”意精神。元代书画家赵孟頫直言:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”[18]董其昌言曰:“画家以古人为师,己自上乘。追踪晋宋。”[3]251王原祁在《居易录》中说道:“予问倪(瓒)、董以闲远为工,与沉著痛快之说何居?曰:闲远中沉著痛快,唯解人知之。……曰:刘松年、仇英之画,正如温、李之诗,彼亦有自沉著痛快处。”[19]到了清代,四王更是把“古意”推向极致。王翚说:“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成。”吴昌硕临摹先秦石刻《石鼓文》,以碑帖的金石之气入画,推崇“与古为徒”。近代张大千用近乎生命的一半在临摹,从其作品中能追寻到古人的踪迹,所以才造就他扎实的笔墨基础与多变的艺术风格。所以,好的临摹作品要有“古意”,从古人的笔法中对自然物象的提炼总结,领会传统中国画中的美学意境,提升个人修养与文化品格。

最后,临摹也是写心入“道”的一种特殊方式。古人仿前人山水,在临摹的过程中实现“卧游”体验和与前人的精神交流,书法临帖也是如此,最终也是一种自由的创作,是一种写心入道的过程。质言之,临摹就是通过眼睛的传达再到心中的体会,慢慢接近古人的心境,最终也可以到达一种完全自由的理想体验。也是董其昌所说的:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足头面,当观其举止笑语精神流露处,庄子所谓‘目击而道存者也’。”[3]251临摹经过“拟形”“古意”“写心”三个过程:从基本的拟形,也就是对经典图式结构的模仿,再到对传统笔墨技法与美学意蕴的领会,最后通往中国画“精神之道”。所以,古意精妙的临摹本身就具有高度的艺术价值。

四、传统中国画临摹在当下的困境与出路

自近代西方文化传入中国之后,西方绘画的教学法则与思想方式也快速在中国扎根,为中国的传统绘画带来了多样的参考价值与深刻反思。其中,最为广泛的看法就是要大力提倡中国画的写生与创作。

虽然在中国古代,画家也十分注重对自然生活的体验与感悟。理论上如张璪的“外师造化,中得心源”,郭熙的“身即山川而取之”等说法,创作上如五代黄筌的《写生珍禽图》等。但是都没有像今天一样把“写生”抬到如此高的地位。今天的“写生”,从某种程度上说,就是受西方绘画教学模式的影响,并且在对物像的视觉观察方面已经和过去发生了巨大的转变。这一转变,使传统的中国画开始低落,新式的图像范式逐步被建立起来。例如20世纪后的李可染、石鲁、刘文西等人,都提倡“走进生活,注重创作和写生”。

但是,这一做法也引来了一定的后果,那就是用西式的绘画方式导致了传统笔墨精神的缺失,忽视了传统山水画原有的民族特点与审美方式,有学者认为:中国画的新一轮危机又将到来,中国画的传统笔墨精神已经日渐消逝。临摹所需的“沉静”与“古意”在现代中国画创作中难以体现,人们不但无法做到临摹的根本目的,反而以“创作创新”为由的口号愈演愈烈,使传统绘画中质朴与虔诚的心态丢失,最终形成一种图像形式的麻痹与感官上的刺激。对于这一“危机”的产生,迫使人们重新回归到传统的沉思中去。[20]郎绍君曾说:“八十年代以来,美术史家再次反省历史,认为四王绘画的‘模仿’虽不可取,但他们虚静又沉着的笔墨意趣确有独到之处。”[21]

从这次反思中,我们应该重新审视临摹,重构临摹在当下的创作与文化传承中的价值与意义。

第一,对传统中国画临摹不能中断,临摹是对传统理解的最直接方式,从传统临摹中学习的笔墨与古意要保留在当今的创作中。

第二,在如今的多元文化与信息时代背景下,中国画图像上的创新是必然的发展趋势,但要体现出扎实的基本功与中国画中的意境精神。这种意境精神不是华丽澎湃的,应是沉静悠远的。而做到这两点,就要将传统临摹保持下去并贯穿到创作中,从新的角度去体会与感受临摹,避免对临摹的错误理解。因此,临摹本身也应该成为检验真正笔墨水平及领会传统精髓的评判标准之一,临摹更要求体现出艺术家对传统的理解和修养能力。至于临摹要临什么?从哪些作品入手?哪些才是值得去临摹的?这也是有关临摹的又一看法。对于临摹哪家,这也是比较开放的,但是肯定的是:临摹就是要临摹传统与经典,临摹需要严格的筛选。可学吴家画派,可学宋元,可学四王,可学四僧,但究其根本,临摹要尝试各家、各派,对此可选一家作为深入研究,也可融其所有,最后的创作也自然得来。(3)笔者认为,初期临摹最好以四王为首,中期可以为元明,最后再学宋画。四王作为清初的正统派,在笔墨的提炼与对前人的模仿达到了高度的纯化与提炼,虽有不同的争议与评论,但就其笔墨本身而言,无可厚非,由笔墨作为基础入手也是较为容易和接受的,对于笔墨的真正理解和步入真正的传统精髓学习较有成效。元明的笔墨较四王灵活些,例如王蒙、黄公望、文徵明等人,有了笔墨的基础再领会其中之“意蕴”将有进一步的体会,对于元人的“写意”精神也会有新的认识。最后是学习宋画。宋画是形神的高度合一,既有笔墨,更有意境,也是最难的,做到这一地步,才真能领会到中国画之高妙。

第三,传统中国画临摹要与不同学科结合起来,促进中国艺术史的研究。临摹不仅可以从传统古画中汲取营养,更好地结合当下创作,还要推进当今的艺术史研究工作。例如,临摹可以与考古学、文学与修复学结合起来,通过临摹的经验与功夫去修复还原古物的真迹,在临摹考察的过程中对文物的鉴别与文化分析将会带来很大帮助。近年以来,由于文物的保护不当及重视性不够,导致文物在发掘的过程中被损坏的现象比比皆是,这为考古研究工作带来了巨大损失,受到了社会各界的广泛关注。为此社会各界也做出了多种努力,包括对石窟及壁画等方面所做的修复工作也日渐成效。尤其是近期考古学中,通过临摹复原了古物及周围的空间环境,不仅能真正的贴近对文物的考察,更对文物进行了二次保护,使考古工作上了一个新台阶。因此,临摹对文物的修复、保护及推进中国艺术史的研究工作有着重要意义。

综上所述,临摹是继承传统文化的必要之路。临摹不是机械地模仿,也不是完全地摹古,而是对物像形体和文化精神的再认识。临摹是一次新的艺术创造与体验,也是真正会悟中国哲学与艺术精神的必经之道,临摹本身具有高度的艺术价值,并作为一种特殊的艺术传统不能被舍去。正如迦达默尔所说的:“我们总是以一种特殊的方式在世,有特殊的家庭和社会视界,这一切构成了我们无法摆脱的传统,我们必然要在传统中理解,理解的也只是我们传统的一部分。”[22]反思和重构中国画的临摹内涵与社会价值,对于当今的艺术创作与文化理解有着重要的现代意义。通过临摹,才能实现文化的传承,对话古今。