迪士尼《花木兰》动画电影与真人电影的比较研究

何晓怡,刘 晨

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

《花木兰》(Mulan)真人电影于2020年9月4日在美国、加拿大和日本等国率先上映,并于一周后在中国内地上映。直至9月底,这部影片在ROTTEN TOMATOES、IMDB(Internet Movie Database)和豆瓣上都只得到了51%、5.4和4.9的成绩。相较于1998年的动画电影《花木兰》(Mulan)在同平台取得的85%(ROTTEN TOMATOES)、7.6 (IMDB)和7.8(豆瓣)的优异成绩,《花木兰》真人电影这样“不叫好又不叫座”的结果确实让人大跌眼镜。美国著名编剧、影评人,洛杉矶影评人协会会员乔·摩根斯登(Joe Morgenstern)在9月4日的《华尔街日报》中给出了这样的评价:“这是一个对年轻的中国妇女发现自己的力量的故事的有效重述——有时感人,有时很可爱,但很认真,常常笨拙,尤其是缺乏欢乐。”[1]

在TheHistoryOfWaltDisneyAnimation一书中,曾提及《花木兰》的真人电影于2010年10月就已在中国开机。[2]该片的投资成本高达2亿多美元,这部瞄准中国市场,耗时耗力的大制作,中国乃至全世界多数木兰“粉丝”却并不买账。那么,排除真人电影因新冠疫情的外部因素影响外,就电影本身来说,除了媒介技术的不同还存在什么因素导致了这一结果的产生?好莱坞动画电影又该怎么讲好中国主题和中国故事?

一、国内外电影作品中花木兰形象的流变

自北朝的一句“唧唧复唧唧”开始,巾帼英雄花木兰的故事就以《木兰诗》(1)《木兰诗二首》,现存最早见于北宋郭茂倩纂辑的《乐府诗集》“卷第二十五·横吹曲辞”,题下有:“《古今乐录》曰:‘木兰不知名,浙江西道观察使兼御史中丞韦元甫续附入。’”见[宋]郭茂倩编撰《乐府诗集》第5册,上海:上海古籍出版社,2016年,第350页。第一首《木兰诗》为古辞,学界一般认为成诗于北朝,后又称《木兰辞》,第二首续诗为唐人韦元甫所作。为起点,历经元代侯有造的碑文《孝烈将军祠像辨正记》、明代徐渭的杂剧《四声猿·雌木兰替父从军》、清代永恩的传奇《双兔记》、清代张绍贤的小说《北魏奇史闺孝烈传》等诸多版本,再由京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏等多种形式的戏剧表演,走进了千家万户。1912年3月17日,梅兰芳首演京剧《木兰从军》,巾帼英雄花木兰对唤醒民国时期妇女女性意识与民族意识发挥了一定作用。1950年常香玉专门为抗美援朝义演改编豫剧《花木兰》,她在《花木兰·谁说女子不如男》中留下了“刘大哥讲话理太偏”的经典台词,后以巡回义演收入为抗美援朝捐献“香玉剧社号”米格战斗机一架。1956年常香玉主演的豫剧《花木兰》由长春电影制片厂拍成戏曲艺术片。

20世纪以来,花木兰活跃在电影荧幕之上,国内有1939年由欧阳予倩编剧,卜万苍导演,陈云裳主演,华成影片公司出品的《木兰从军》,2009年由马楚成执导,赵薇、陈坤领衔主演的《花木兰》。国外有迪士尼先后在1998年和2020年推出的以花木兰替父从军为主题的动画电影和真人电影(2)2005年的《花木兰Ⅱ》(Mulan II)属迪士尼工作室原创的虚构故事,暂不归类其中。。

国内外电影作品中对花木兰精神特质的刻画,因不同的话语空间而有不同的侧重。1939年“孤岛”时期破土而出的《木兰从军》就是借用木兰的故事鼓舞内外交困中国民的士气,黑白画面中花木兰的骁勇善战和坚强的抗敌意志是本片的着墨点。而2009年的《花木兰》,相较于对其从军的刻画,导演马楚成更愿意探索花木兰压抑的感情,表现女战士也免不了拥有儿女情长的烦恼。美国迪士尼电影中,花木兰是其公主系列中的一员,她没有水晶鞋相称也没有王子的亲吻,靠自己的拼搏和能力收获爱情与事业。1998年的“花木兰”赶上了世纪末的女性主义蓬勃发展期,这位独立又坚强的公主在同年有着动画界“奥斯卡”之称的全球动画界最高奖——“安妮奖”中获最佳动画电影奖。2020年,因考虑到“Metoo”(美国反性骚扰运动)的影响,导演妮基·卡罗(Niki Caro)取消了电影中木兰与上司将军终成眷属的结局,着重表现其坚持真我的勇气和武打动作的英姿等其他特质。

二、《花木兰》的角色设计和场景设计比较

(一)迪士尼重塑的花木兰公主形象

在目前迪士尼塑造的14位公主中,1998年出品的花木兰排名第8位,位列白雪公主(1937)、灰姑娘(1950)、睡美人(1959)、小美人鱼(1989)、贝拉公主(1991)、茉莉公主(1992)和宝嘉康蒂公主(1995)之后。在早期迪士尼公主故事的“主旋律”中,公主的形象常常是温柔善良却单薄的,像花木兰一般“谁说女子不如男”的角色可谓独树一帜。随着女性意识的不断发展与普及,2013年高唱着Letitgo的爱莎女王红遍了全球,迪士尼的公主们不再等待王子的解救,她们为自己而战斗,而花木兰可以算得上是第一个“觉醒”的成员。

在迪士尼的两部《花木兰》中,动画中的花木兰飘逸的黑发、黄色的肌肤、扁平的面庞、柳叶般的弯眉、长挑的丹凤眼和饱满的嘴唇代表着20世纪末多数西方人对中国女性长相片面的审美印象,木兰的这一角色造型设计当年被许多中国观众诟病。从2010年迪士尼开始计划筹备花木兰的真人电影开始,选角一事就一直备受关注,国内外的影迷们都有着心中最佳的花木兰人选。直到2017年11月30日,刘亦菲“击败”五大洲千余名候选人,成为迪士尼的“官宣”花木兰真人公主。但刘亦菲英气的剑眉、高挺的驼峰鼻和充满着骨相美的脸孔为之前动画里的木兰造型带来了极大的改变。主演角色的公布给这部真人电影带来了褒贬两方的争论,但这次的选角也可谓一次有力的突破。目前,中国内地多数观众对电影中一袭红衣、英姿飒爽的刘亦菲诠释的花木兰给予了中高度的评价,“神仙姐姐”自带的硬朗外形和具备的武术功底让观影中的人们不再一味纠结于与原版动画花木兰的外貌相似度。迪士尼公主真人系列电影的选角可谓是一场迪士尼公司与观众们的博弈,要在多大程度上“尊重”原版,又成为下一个小美人鱼爱丽儿公主的难题。

(二)不同导演视角下的花木兰形象

动画电影导演托尼·班克罗夫特(Tony Bancroft)凭借在加利福尼亚艺术学院优异的表现获得了迪士尼工作室的关注,于1989年进入其动画部门。在迪士尼的工作生涯中,他参与过的经典电影有《美女与野兽》《阿拉丁》《狮子王》《精灵鼠小弟2》等。仔细观察他的这些作品,不难看出他对影片中动物角色具有迪士尼特色的形变掌握能力,在《花木兰》中,他的这一特长体现在了木须龙的身上,大量拉伸收缩的形变动作在这只风趣幽默的动物身上得到了最大程度的发挥,让木须成为众多迪士尼影迷们最喜爱的角色之一。真人电影的导演妮基·卡罗生于新西兰惠灵顿,情感细腻的她以文艺片见长。2002年她在电影《鲸骑士》讲述了天真烂漫又倔强坚强的毛利族女孩派用智慧让搁浅的鲸鱼重回大海,解决了族人的难题,通过了大海的考验,打破族群中只有男孩才可以成为酋长的规定,完成了继承祖父成为酋长的梦想。擅于运用色彩表现是妮基·卡罗的风格,值得注意的是,在两部影片中,女主角都在关键时刻以红衣造型出场,在卡罗心中红色代表着热情、力量和爱。《鲸骑士》中,派在被赶出挑选继承人的学校时,骑着自行车超越载着一车趾高气扬的男孩子们的汽车时,与海米用塔亚哈(毛利族人练武的武器)对战获胜时,在男生们放弃或失败后成功寻找到沉入大海的鲸齿时,她都是一件红色的短袖造型。这种以热烈的红色代表着女主角找到身份认同的象征手法,在《花木兰》中也能找到踪迹。面对仙娘的逼问,女主角从花军回归到花木兰,找回自我的她脱去了铐在身上的“枷锁”,以一袭红衣戎装在战场上大杀四方。

两部《花木兰》电影的视角因导演性别的不同,还流露出女性意识视角的转换。例如原本动画电影结尾中暗生情愫的将军来到花木兰的家中做客,在真人电影中改成了将军奉旨给花木兰带来了皇帝钦赐的佩剑,给予了她真诚、勇敢、真实和忠孝的战士身份的肯定。从动画中最终收获爱情的花木兰,在真人电影里改成了赢得所有人对她身份的认可。如果说动画电影主要针对的观众群体是儿童青少年们,其结局里16岁的花木兰像迪士尼公主系列中每一位成员一样最终收获了青涩又美好的爱情,那么真人电影在21世纪新的话语空间之下,面对着更加庞大的观众群体,主角自我认知和转化的过程因“气”元素的添加显得顺理成章而又仓促,人物塑造不够饱满,同时重要配角木须龙的“缺席”,让拥有着大量导演不擅长的战争镜头和略显严肃的女战士木兰的故事显得平淡。

(三)场景设计比较

1998年,互联网技术尚未发展成熟,动画电影导演托尼·班克罗夫特带领制作团队来到中国实地考察,他们随时随地速写记录下中国的民风民情和建筑风格,购买具有当地特色的画册带回工作室研究。22年后的真人电影制作团队也为了电影取景走访世界各地,片中大量航拍机下大远景的俯拍镜头为影片增色不少。真人电影在壮丽秀美的自然风光场景多有优势,但对皇宫和主角家中等室内的道具布景却充斥着满屏幕腐朽的“唐人街式”风格,让中国观众面对这样“最熟悉的陌生人”难以适应。

动画电影中,花木兰家庭院里“月洞门”的设计是江南园林常用的建筑风格。真人电影中花木兰的家则是在成熟于明末清初的福建土楼取景,预告片一经发布,就招来观众们的“吐槽”。花木兰的籍贯问题又重回大众视野。这一问题在史书中并无确切的记载,在各类文学作品中又不断被改编。在目前最早记载花木兰的文献《乐府诗集》的《木兰诗》中有着“旦辞爷娘去,暮宿黄河边”的词句,同时结合北魏的版图,初步可推算花木兰应该是黄河流域的居民,两部影片在这一点上都没有符合史实。对于在福建土楼取景,2016年的国产动画电影《大鱼海棠》就有过令人印象深刻的尝试,影片中更是将其称为“神之围楼”。独具特色的土楼不仅包含着中国古人“天人合一”“天圆地方”的智慧,还拥有着聚族而居的人情味。导演组在此选景排除史实方面的疏漏,其实效率最高地重现了中国古代热闹的街坊邻里,连动画原片中花木兰与媒婆之间发生的故事也在其中完成。

真人电影的室内布景中,大片高饱和的红黄配色,处处高挂的橘色灯笼和暖色调的光影设计,让风格在奢华与朴实间难以捉摸。这种审美更像是一群在西方生活的中国人,以自己的传统视角和所谓的“中国情结”结合中国与西方文化的产物,难以获得荧幕前的中国本土观众的文化认同。

三、《花木兰》视听语言比较

动画电影的预设性是区别于普通电影的重要特征,将文字剧本转换为分镜剧本是考验动画编剧们叙事能力的重要环节。同时配乐也在动画电影中占据重要地位,有时甚至是主导地位。《花木兰》作为以塑造人物形象为首要任务的叙事型电影,片中“人物弧光”的表现更加考验镜头功力。两部影片中有很多塑造主角的重要情节,在镜头处理方面也各有特色,其中更是运用了大量的蒙太奇剪辑手法。

《花木兰》中的第一波故事高潮转折点,也被称为迪士尼公主电影史中最勇敢的一段情节是木兰痛下决心,替父从军的夜晚。

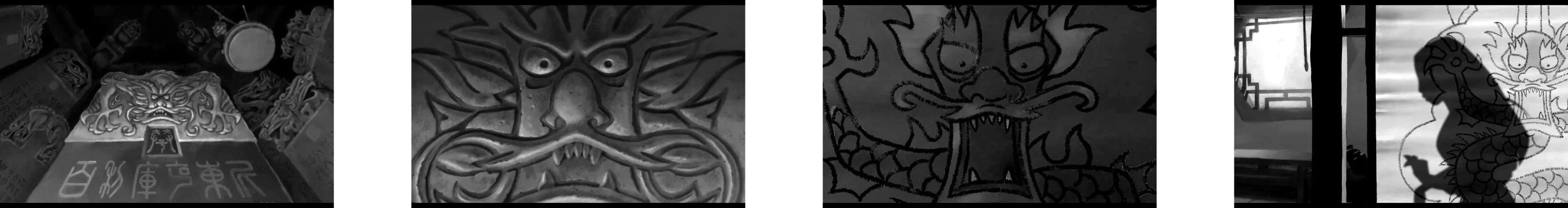

(一)动画电影中“从军之夜”的视听语言分析

动画电影里,花木兰在雨夜目睹了父母的争论,伴随着父母窗内剪影的是长笛主奏,旋律舒缓。镜头拉近,木兰眉头紧锁的面部特写镜头,一转身她大步走进花氏祠堂。背景音乐整体从和缓走向紧迫,打击乐的加入更强调了规整节奏下愈发激昂的旋律。同时伴随着忽明忽暗的雷鸣雨夜,花木兰祭拜祖先,偷出军令,留下发簪,拔出佩剑,削去长发,束起发髻,披上盔甲,一人一马踏上从军之路。出门前复杂的准备在密集的鼓点中快速完成,同时悠扬的长笛声又烘托了她的恋恋不舍。背景音乐ShortHair前后两部分从节奏、旋律到配器都形成了鲜明的对比,是木兰情绪内化的突围。导演在这一部分给我们带来了酣畅淋漓的视听体验,木兰心中的柔软与坚毅在视觉和听觉上相互配合生成了强大的推动力,可以称得上是整部影片的经典瞬间。除了精彩的视听语言,在这短短40秒的剧情中,就包含了三次极具观赏性的转场设计。场景一(图1(3)本文图片均来源于网络视频截图。)衔接的四个镜头叙述的内容是木兰从祠堂祭拜祖先后转场至父母的卧室拿军令的情节,分镜在此运用了相似体转场的手法,石碑上的龙头纹与卧室屏风上的图案相似,结合闪电带来的明暗效果,就完成了两个场景之间的转换。场景二(图2)中,木兰打开橱柜,穿上盔甲,运用了窗纱覆盖屏幕的转场,一转身,木兰已经整装待发。这里采用的是同一主体物的转场,同时保持上下两个镜头的承接关系。场景三(图3)中木兰挥舞宝剑的瞬间,“劈”出一道白色刀光,运用这道光芒转场至马厩,剑光与从门缝中投影至马厩里的月光形状相似,运用相似物的同时,又配合着刀剑和开门的声效,夹杂着雷鸣声完成了这一部分最后一次转场。

图1 场景一

图2 场景二

图3 场景三

(二)真人电影中“从军之夜”的视听语言分析

真人电影中木兰准备从军的夜晚就显得简略很多,首先时长缩减将近一半,配乐和镜头安排也很简单。木兰与父亲结束交谈后,偷偷取出佩剑(图4),伴随着背景音乐中婉转似低吟的二胡声,再一次注视剑上的“忠、勇、真”刻字(图5),舞弄一番剑艺后(图6),镜头直接切换至祠堂内(图7),木兰叩首,转身镜头至面部特写(图8),配合弦乐以规整音型逐渐加入,此时的木兰脸上仍流露出一丝胆怯,剑收回剑鞘(图9),衔接打击乐奏出鼓点,木兰目光逐渐坚毅(图10),昂首跨步走出祠堂(图11),音乐的基调最终转变为蓄势出征的进行曲。在这一组镜头的安排中,不仅没有比得上前作的和谐转场镜头,更没有交代清楚出征前的准备,也没有为花木兰的心境变化铺垫蓄势。

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

(三)两个片段的蒙太奇剪辑和人物弧光塑造之比较

《现代电影美学》中对“蒙太奇”有这样的定义:“蒙太奇是通过对影片的视象和音响元素的并置、连接和(或)确定它们的时间久暂来组构这些元素的原则,或者说是组构这些元素组合的原则。”[3]对比研究两部影片在这一情节的镜头语言,动画电影多次运用了蒙太奇式的剪辑手法,图像配合着音乐或声效叙述故事。运用基本的显现形态之一——摄影机的运动,即利用镜头里的相似物等方式完成地点的交接,严格遵循顺序性和时间的延续性,同时配乐作为动画电影中独有的预设性工具,“踩点式”的鼓点配合转场也是这一部分的精彩之处。但在真人电影中,花木兰从心态转变到付诸行动都没有清楚的镜头语言支撑,只有两次简单僵硬的焦点转换,再一次出现了与主角认知自我的陡然转变式的突兀感。同时“蒙太奇”带给动画电影的节奏感也是真人电影无法企及的。《木兰辞》中“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”的快节奏韵律,在动画电影里采用的快速场景切换中也有了荧幕式的新型表现。

木兰从独自悲伤到下决心替父从军的转变,不仅是交代故事的重要情节,也是叙述主角的变化与发展、完善“人物弧光”的经典时刻,这一部分情节虽短,却检验了编剧的能力与水平。动画电影相较于真人电影塑造了木兰作为家中长女的责任感,作为女儿身对从军的胆怯,下决心后,身份的转化表现出的坚强与韧性,人物轨迹慢慢递进并且符合逻辑,人物维度丰富而饱满,称得上塑造“人物弧光”的成功案例。

四、《花木兰》的情节表达和思想主题比较

(一)情节表达

在两部《花木兰》中,有很多相似情节,后者对前者的改编首要原因就是媒介技术的不同。动画师们的奇思妙想,通过头脑中的构建,绘制在电脑中即可,但实拍电影镜头对情节的限制导致产生了一些逻辑性的问题。

动画电影中,花木兰在战争紧要关头,用龙头火炮击中了雪山,引发雪崩,最终获得了胜利。虽然真人电影保留了雪崩的故事情节,但柔然军队舍弃人多且目标庞大的大部队,选择调动巨大的投石器进攻雪山前的突击小分队,在逻辑性上还是存在漏洞。在动画电影中因雪崩导致受伤不得不被发现身份的花木兰,在真人电影中改编成了自己主动向将军和战友们坦白,印证父亲剑上的“真”之一字,但这一改编是为了点出“真”的精神而显得刻意和突兀。

同时在极具好莱坞特色的这两部电影中,都不乏对“个人英雄主义”的塑造。从动画到真人电影,这一情节表达有了更进一步的演变。动画电影中,花木兰与将军李翔和三个战友一起潜入皇宫,营救皇帝,虽然最终还是由花木兰与单于在屋顶决战,但是皇宫中的团队协作也是非常经典的部分。在真人电影中,“个人英雄主义”的展现由三部分组成:首先是反派步利可汗抓住皇帝后,将下属支开,要与战胜过自己父亲的皇帝单独对决;其次是仙娘在花木兰身上寻获了自己的身份认同,为赶来决战的花木兰挡住飞箭;最后花木兰一路被战友们“护送”进皇宫,单枪匹马与可汗决战。但这样的改编背后其实隐藏的是花木兰身份的变化,动画中的花木兰只是一个普通的16岁女孩,原本瘦弱的她在深夜可以拼尽全力爬上木竿取下箭,成为队伍中最努力的一个。真人电影中的花木兰从小就能飞檐走壁,展露出“气”的特长,只是父亲因为花木兰是女孩让她隐藏,这种身份的不同,更加重了真人电影中花木兰的个人英雄主义色彩。

有意思的是,两部影片都有着花木兰与战友们讨论理想女孩的情节,原本动画中的“聪明有主见”改成了真人电影中的“勇敢、幽默和聪明”,若将花木兰口中提及的品质看作是她对自己要求的投射。那么“聪明”的特质,在两部影片中借用雪崩获取胜利等举动得以体现,而“有主见”和“勇敢”可以用“替父从军”的事迹来表现。但是在真人电影中,“幽默”的特质无从谈起,在“忠、勇、真”的“约束”下的木兰显得严肃而缺乏趣味,反而是动画电影里木兰在诙谐的木须龙的帮助下显得更加活泼可爱。并且,原本在动画电影中,花木兰在军营里集训和与战友潜入皇宫时的插曲I’llMakeaManOutofYou在真人电影中被取消,此插曲在主旋律线条下伴唱声部以应和的形式进行同句重复“Be a man”的歌词,可能是这首歌被废弃的原因所在。

动画电影中的重要配角“木须”,因CG技术展示存在难度,在真人电影中被删减,导演妮基·卡罗加入了“凤凰”的意象。但凤凰除了在影片中的几次亮相可视为花木兰自我认知的阶段性标志外,也并无其他表现,花木兰家族与凤凰具体存在什么渊源也没有展开,这一剧情安排也显露出导演组对凤凰本体的理解片面化。真人电影中还增添了仙娘的剧情。影片中仙娘就是花木兰父亲口中展露出自己“气”的女子,她被恐惧的人们认作女巫,只能在可汗的军队中效力,在她与花木兰的多次交锋中,一方面促进了花木兰完成自我肯定,冲破束缚的转变,另一方面也在忠诚、勇敢、真实的花木兰身上找回了自我,故而帮助木兰解救皇帝。面对这一角色带来的支线剧情,许多观众表示多余得让人不知所云。仙娘与凤凰剧情存在的意义其实很大部分重合,若都是促进和见证主角成长的标志,两者的表现又都不饱满,远不及木须龙为影片带来的“流量”。

(二)《花木兰》的主题思想改编

有评论家说到《花木兰》时指出,“迪士尼电影选取的主题,如同一锅大‘杂碎’,每位观众都可以从中找到对自己胃口的东西,电影所提倡的道德观念,也是放之四海而皆准的”[4]。无论是标新立异的新时代女性形象、忠诚勇敢的战士精神,还是东方文化中孝顺的女儿角色,动画中的花木兰总有一面契合不同的观众群体。22年之后,在不同的话语空间下,导演妮基·卡罗对前一部作品的主题思想,添加了“气”的元素和“真”的精神,在新一版单薄的女战士故事框架下,这些新鲜元素的加入或重塑对电影内核本身又提出了新的要求。

1.真人电影中“气”元素的加入

最初《木兰辞》中的花木兰是一个普通的女孩,动画电影中也保留了木兰的初始形象。讲述的是一个柔弱平凡的女孩作为家中独女替父从军的故事。她在军营中一开始并不顺利,因为没有强健的体魄,她射箭、走木桩、负重拉练、舞枪弄棍都屡屡出错,是军队中拖后腿的角色。将军让她选择放弃,但是她从通宵努力爬上木桩取下箭开始,以强大的意志力在所有的训练项目中名列前茅。将军和战友们见证了她的刻苦,对她逐渐产生了认可,最终即使她女子的身份暴露,战友们还是选择相信木兰,一起潜入皇宫。

在真人电影中,花木兰从镜头里出现开始,就拥有着飞檐走壁的本领,父亲反复叮嘱她要掩藏锋芒。到了军营,在报名的队伍里,她就与人产生了争执。起初木兰在训练中隐藏“气”,又因在与战友洪辉的舞枪对练中,怄气展露了自己的特殊能力。在将军“赤子之心方能使人气合一”的指点下,她再次练习从小就会的太极,提升了“气”的能力,从此在军队中表现出色,在战场上所向披靡。花木兰由普通新兵到战无不胜的女战士的转变,在这部影片中变得更加轻松。

“气”元素的增加,让花木兰成为“天选之人”,本来普通人家的女孩变成隐藏技能的“女超人”。“气”加“天选之子”的设定,不禁让人联想到梦工厂出品的《功夫熊猫》系列动画电影。主人公阿宝无意中闯入比武大会,被乌龟大师选中成为下一任神龙大侠,阴差阳错间,阿宝从怀疑自己到不断突破,最终证明了自己能受此重任。这部影片削弱了被选择的宿命感,而是表现信念的力量是无穷的,体现出“只要相信自己,谁都可以成为自己的神龙大侠”的价值观。对于“气”的表现,《功夫熊猫》表现得也更加完整,乌龟大师圆寂后,阿宝苦苦学习“气功”,最终在灵界获得调息、调身、调心的顿悟,掌握隔空打牛、伤人于无形等武功。用“气”让一朵花绽放的物象化投射,更是将神秘性与艺术性完美结合。回望花木兰和仙娘的“气”,花木兰表现的是太极武功的借力打力、四两拨千斤、战场上的百战百胜,仙娘表现的是“七十二变”和控制他人肉身的巫术。到底“气”为何物,为什么花木兰是拥有“气”的人?无论是父亲、仙娘还是将军都是语焉不详。显然,真人电影对“气”还存在理解偏差和底气不足的问题。

2.花木兰的“真”

“阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。”“可汗问所欲,木兰不用尚书郎。愿驰千里足,送儿还故乡。”提起花木兰的故事,中国人更多称赞她既是孝顺的女儿又是忠勇的女战士所表现的忠孝两全。但迪士尼的两部花木兰影片对她故事的主题精神有新的解构与建构,花木兰真人电影将重点放在了“真”,即寻求自我价值之上。

真人电影后半部分中,花木兰的佩剑上有着“忠、勇、真、孝”的刻字(4)前文所提,真人电影中花木兰父亲的佩剑有“忠、勇、真”的刻字,后由于木兰在解救皇帝时,剑在火炉中被熔化,而后皇帝又赐木兰一把刻有“忠、勇、真、孝”的佩剑。,从花木兰到花军再到花木兰的变化,是本部影片中木兰认知“真我”的线性过程。动画电影中虽没有直接提示出“真”的精神,但也在多处留下暗线。例如天性活泼的花木兰在媒婆处碰壁,面对父母对自己恪守妇德的要求,木兰怀疑自己,对着池塘唱起主题曲Reflection。她无法遮掩自己,只能欺骗世界和内心,水中的倒影仿佛是一个陌生人。这是她的第一次发问。替父从军的选择,不仅包含了孝顺,还包含了她想证明自己价值的决心。同样在这部影片中,逐步完成自我认知的还有花木兰的从军伴侣,木须龙和小蟋蟀,前者一开始只是为了恢复守护神的地位,最后也找寻到了自己的价值,后者也承认了自己不是所谓的吉祥物身份。真人电影中的“真”的精神,花木兰也是在仙娘的多次“鞭策”与自我斗争之下,逐渐找回了自我的身份认知。

五、小结

在迪士尼的后殖民主义视角下生产的电影已经“横行”了几十年,但随着时代的进步,观众不再为这种带有居高临下态度的影视作品“买单”。在早期的作品中,话语权掌握在迪士尼的手中,他们从给自己量身定制的特权视角里,主观地将所谓的“现代性”和“民族性”在作品中交织,让“自我”——所谓“理性的先进的”价值观套用在“他者”——东方的“非理性的落后的”文化背景之上。

萨义德在《东方学》中提出:“东方学不只是一个在文化、学术或研究机构中所被动反映出来的政治性对象或领域;不是有关东方的文本的庞杂集合;……它是地域政治意识向美学、经济学、社会学、历史学和哲学文本的一种分配;——最首要的,它(东方学)是一种话语,这一话语与粗俗的政治权力决没有直接的对应关系,而是在与不同的政治权力(比如殖民机构与帝国政府机构)、学术权力(比如比较语言学、比较解剖学或任何形式的现代政治学这类起支配作用的学科)、文化权利(比如处于正统和经典地位的趣味、文本和价值)、道德权力(比如‘我们’做什么和‘他们’不能做什么或不能像‘我们’一样地理解这类观念)之间的交换。”[5]这种带有西方中心主义优越感和话语空间的叙事方法主观叙述东方文化、东方故事的案例,在花木兰身上重演,但不同的是,随着时代变迁,世界文化的相互交融和中国等东方国家文化自信的发展,东方主义不再是与西方主义二元结构中低一级的代表。《花木兰》中带有“殖民主义”特色的“唐人街式”场景设计和新式的“美国公主”花木兰已经在世界电影市场黯然失色。

对比之前带有中国元素的西方动画电影的成功案例,“本土现代性”才是这些好莱坞式电影的最终价值取向,一方面,“本土现代性”,即动画电影的设计要素尊重中国文化与特色,可以避免“文化挪用”的陷阱,另一方面,以具有现代性的价值观作为主旨内核才能与新时代的新市场相调和。