论述中药生殖毒性研究及评价的必要性

孙祖越,周 莉,韩 玲

(1.上海市计划生育科学研究所,中国生育调节中药毒理检测中心,上海 200032;2.复旦大学生殖与发育研究院,上海 200032;3.国家人口和计划生育委员会计划生育药具重点实验室,上海 200032;4.国家药品监督管理局药品审评中心,北京 100022)

自古以来,中药为芸芸众生促进健康、消除疾苦、种族繁衍发挥了积极的作用,然而“所有的物质都是有毒的,不存在任何无毒物质,剂量决定了一种物质是否为毒物”。不当使用或者长期过量服用中药,均可能产生毒副作用,包括生殖毒性,这些不良效应不仅影响到个体的生殖与发育,更关乎整个民族的繁衍和昌盛[1]。

中药主要通过辨证论治、配伍应用,多半是以复方用药为主,作用相对温和,人们时常认为中药不良反应较小,甚至认为“中药是安全无毒的”,故临床用药时对一些中药引发的不良反应,特别是对中药的生殖毒性重视不够,且缺乏深入的现代科学研究。中药毒性成分主要由生物碱类、苷类、金属元素类和毒蛋白类等几大类物质构成。近年来,一些传统的非妊娠禁忌中药也显示出了妊娠毒性,包括单味药、提取物、有效成分和复方制剂等,相关报道受人瞩目。大量动物实验研究结果表明,部分中草药(单味)及其所含成分具有发育毒性,如炮制后的半夏仍存在一定致畸作用[2];蒲黄对早、中期妊娠小鼠均有致流产、致死胎和致畸作用[3];白芍总苷具有胚胎毒效应,主要表现为胎仔和胎盘重量明显减轻[4]。因此,中药生殖毒性应该得到充分重视。

1 古代对中药生殖毒性的记载

神农尝百草在发现中药功效的同时也开启了中药毒理学的研究。我国最早记载中药生殖毒性的《山海经》、现存最早专著东汉的《神农本草经》、隋代的《产经》和元代的《妊娠用药禁忌歌》,直到明代李时珍总结的《妊娠禁忌歌》等,对中药生殖毒性均有过归纳和概述。

1.1 古代中药的分类

早在远古时代,中药就根据来源分为植物、动物和矿物3类。草药属于植物药的一种,是人类最早认识到的可以缓解或医治病痛的植物。我国自古称中药为“本草”,从繁体的“藥”字来看,“药”字从“草”和音乐的“乐”演化而来,都表明人类最早使用的中药来自植物。后来人们又发现动物的部分组织以及某些矿物质也可以用来治病[1]。处于疾病中的人类,主动寻找某动物内脏和膏脂涂于痛处,或者食用昆虫或动物某一部位,以求缓解疾苦,便是动物药的起源。马王堆帛书《五十二病方》中载药299种,其中动物药100种(含膏脂类24种),占33.3%,说明秦汉时期我国动物药的使用已相当广泛(参见《殷商至两汉膏脂类药学史》)。矿物药的起源,大约与动物药的起源处于同一个时代或略晚。传统观念认为:《尚书·禹贡》:“江汉朝宗于海,……砺砥砮丹”,意思是:在今天的湖北荆州区域盛产砺(粗磨刀石)、砥(细磨刀石)、砮(石制的箭镞)和丹(丹砂,一致富含汞的矿物质)。这是我国关于丹砂的最早记载,距今已有4000年的历史,认为矿物药起源于丹砂的运用[1]。

1.2 古代对中药生殖毒性的总结

历代本草对妊娠禁忌药的记载和讨论从未停止,古代医家对孕妇可否使用有毒中药的问题的讨论早有记载。春秋战国时期《素问·六元正纪大论》中提到“妇人重身,毒之何如?歧伯曰:有故无殒,亦无殒也。”我国古代医家在长期的医疗实践中观察到,某些中药具有损害胎元甚至导致流产和堕胎的作用,于是将这些中药列为妊娠禁忌药。

东汉时期的《神农本草经》是我国现存最早的第一部药学专著,书中记载了牛膝、水银、瞿麦、鼯鼠、地胆和石蚕6种具堕胎作用的中药。南北朝时期的《本草经集注·序例·诸病通用药》中收载41种堕胎药。隋代《产经》是直接列述妊娠禁忌药的最早记载,书中集中列举82种妊娠禁忌药。宋代《妇人良方大全》中以歌诀的形式列举了69种妊娠禁忌药[5]。元代《妊娠用药禁忌歌》中写道:蚖斑水蛭及虻虫,乌头附子配天雄;野葛水银并巴豆,牛膝薏苡与蜈蚣;三棱芫花代赭麝,大戟蝉蜕黄雌雄;牙硝芒硝牡丹桂,槐花牵牛皂角同;半夏南星与通草,瞿麦干姜桃仁通;硇砂干漆蟹爪甲,地胆茅根都失中。明代缪希雍在《神农本草经疏·女人门》中云:“妊娠恶阻,破气、升散、燥热、苦寒、滑肠、腻膈”,提出忌用药有青皮、槟榔、细辛、桃仁和沉香等70余种[6]。清代王孟英在李时珍禁忌用药的基础上增加至84种[7],现分类中主要是《妊娠禁忌歌》中的中药。将其分为禁用(剧毒)类、慎用(有毒)类和能用(无毒)3类[8]。禁用(剧毒)类:巴豆、螈青、牵牛子、斑蟊、天雄、野葛、水银、芫花、大戟、硵砂、地胆、雌黄、雄黄、水蛭、蝱虫、蜈蚣、蟹爪甲、干漆、商陆和麝香等;慎用类:附子、乌头、桃仁、红花、干姜、肉桂、三棱、牙硝、芒硝、牛膝、皂角和赭石等;能用类:茅根、通草、木通、瞿麦、薏仁、槐花、蝉蜕、丹皮、大黄、枳实、当归、川芎、冬葵子、益母草、半夏、南星、车前子、元胡、伏龙肝、神曲和麦芽等。

以上中药有破气、破血、消积、化瘀、开窍和通泻等作用,必须禁用或慎用于气血消耗或平素体质羸弱的孕妇,以确保母婴安全。在此基础上,有增加的内容,形成《新编妊娠用药禁忌歌》如下:斑蝥蝎蛭地鳖虫,三蛇蟹甲生天雄;麝葛蟾酥蛇蝉蜕,青红娘子全蜈蚣;生川草乌马钱子,生夏生星地胆虫;生狼生商生大戟,千漆天仙棱莪葱;雄雌硫黄轻红粉,冬葵巴豆附砒霜;羊金苏木番泻叶,芦荟芫花藤闹羊;卤砂千蟾香思子,野葛二丑兼牛虻;生甘遂与猪牙皂,桃仁木通露蜂房;茅根薏苡皂角刺,丹皮枳实生大黄;红槐两花膝通草,代赭朴硝瞿麦姜;上列诸药禁慎用,母婴无犯谢岐黄。

1.3 古代对中药生殖毒性的描述

在我国中药宝库中,有大量关于生殖毒性的记载。中药文献中首次提到中药毒性研究源于古书《淮南子》的“神农尝百草之滋味,一日而遇七十毒”。关于中药生殖毒性最早的记载是来自成书于战国时的中国古书《山海经》[9]:“又西三百二十里,曰嶓冢之山,……有草焉,其叶如蕙,其本如桔梗,黑华而不实,名曰蓇蓉,食之使人无子”。译文:再往西三百二十里,有座嶓冢山,……山上有一种草,叶子长得像蕙草叶,茎干像桔梗,开黑色花,不结果实,名称是蓇蓉,人食用后会绝育。据考证,这是世界上关于中药最早的生殖毒性记载。中医药学的药性理论中最早就是妊娠禁忌中药的概念[10-11]。

蛇床子(Cnidium monnieriL.Cuss.),正名为寸金草(Clinopodium megalanthum),别名野胡萝卜子,为伞形科植物蛇床的干燥成熟果实。《本草经疏》中记载“肾家有火及下部有热者勿服”;《本经逢原》“肾火易动,阳强精不固者勿服。”

地胆草(Elephantopus scaberL.)为芫青科动物地胆(Meloe coarctatusMotschulsky)和长地胆(Meloe violcewsLinnaeus)的全虫,别名:蚖青、杜龙、青虹、蛇要、青蟊或青蠵。《本经逢原》早有论述:“地胆有毒,而能攻毒,性专破结堕胎,又能除鼻息肉,下石淋,功同斑蝥,力能上涌下泄”;《本草经集注》:“恶甘草”;《品汇精要》:“妊娠不可服”。

斑蝥为芜菁科昆虫南方大斑蝥(Mylabris phalerata Pallas)或黄黑小斑蝥(M.cichorii Linnaeus)全体。《本草纲目》中记载“斑蝥专主走下窍,直至精溺之处,蚀下败物,痛不可当”,即对男性和女性生殖器外阴部勃起组织的刺激能持续较长时间。经现代医学证明斑蝥还会引起流产[12]。

2 现代对中药生殖毒性的研究

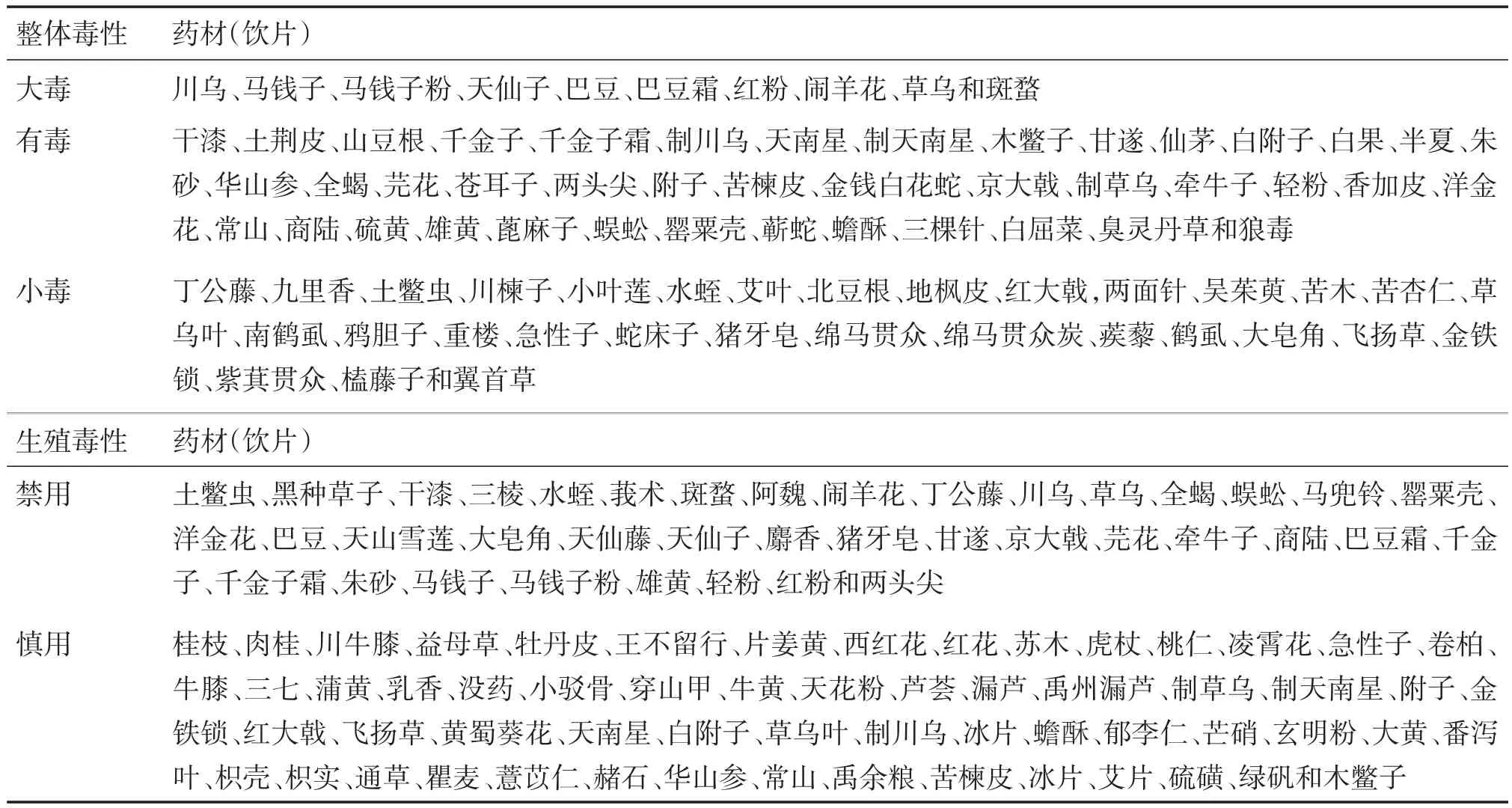

杨威等[13]报道了《中华人民共和国药典》(2015)中收录了83种毒性中药材及其饮片的生殖毒性研究,其中10种标注为“大毒”,42种“有毒”,31种“小毒”;游云等[14]统计了其中收录的孕妇禁用和慎用的药材与饮片总计99种(禁用39种,慎用60种),汇总表1。

在“中药现代化”的时代,不少学者借助组织病理学、细胞学和分子生物学手段,对中药的生殖毒性进行了深入研究,发表了数量可观的学术论文。按古代对中药的分类,列举代表性植物、动物和矿物源性中药生殖毒性研究。

2.1 植物源性中药生殖毒性

昆明山海棠(Tripterygium hypoglaucumLevl.Hutch),别名:火把花、断肠草、紫金皮、紫金藤、雷公藤、掉毛草、胖关藤或红毛山藤。研究报道,昆明山海棠水提取物可诱发果蝇生殖细胞的非整倍体效应,导致果蝇生殖细胞形成过程中染色体的丢失或不分离,诱发雄性果蝇生殖细胞X染色体遗失效应,雌性果蝇生殖细胞染色体不分离[15-16]。80只SD雄性大鼠随机分为正常对照组及昆明山海棠生药5.0,10.0和20.0 g·kg-13个剂量组,连续ig给予3个月。于给药后1,2和3个月,大鼠睾丸出现损伤,睾丸组织形态改变,生精功能障碍,提示昆明山海棠对雄性大鼠生殖系统有损伤作用[17]。

贯众(Cyrtomium fortuneiJ.Sm.)为鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨的根茎及叶柄残基,其精制煎液稀释至1∶3000时,以0.03~0.10 mL·kg-1ig给予家兔,可致家兔在体子宫张力显著增强[18]。

合欢皮(Albiziae Cortex)为豆科植物合欢的干燥树皮。研究表明,合欢皮具有显著的胚胎毒性作用。大鼠羊膜腔内给予合欢皮水提物,可使大鼠胎仔萎缩,色泽苍白而终止妊娠。大鼠皮下注射合欢皮总皂苷1.78 mg·kg-1,胚胎着床数减少,妊娠动物数和正常胚胎数显著减少,妊娠第4~6天(gestation day,GD4~GD6)妊娠终止率为40%,妊娠总终止率为86%。大鼠宫腔注射4针0.0115%合欢总皂苷液(每针0.05 mL),导致88%胚胎在GD6~GD7萎缩死亡,证实了合欢总皂苷的抗早孕作用[19]。

表1 《中华人民共和国药典》(2015)中收录具有整体毒性和生殖毒性的中药材及其饮片

2.2 动物源性中药生殖毒性

麝香(Moschus)是麝科动物林麝(Moschus berezovskiiFlerlor)、马麝(M.sifanicusPryewalski)或原麝(M.moschiferusL.)雄体香囊中的干燥分泌物,其主要成分有麝香酮和麝香醚等。研究表明,天然麝香对妊娠大鼠、家兔或流产后豚鼠的离体子宫均表现出显著的兴奋作用,可促使子宫收缩力逐渐增强,收缩节律增快,甚至导致流产。小鼠每日皮下注射麝香酮20 mg·kg-1后,严重影响着床[20]。另有研究表明,连续7 d每日给予去势雄性大鼠麝香醚溶性部分1 mg·kg-1,麝香酮油剂74 mg·kg-1,以及从麝香中提出的3β-羟基-雄烯(5)-17酮,5a-雄烷-3,17-二酮、3β-羟基-17-酮基-5-雄烯-3-醋酯和3β-羟基-17-酮基-5a雄甾烷,均可增加大鼠前列腺和精囊腺的重量,表现出明显的雄激素样作用[21]。

斑蝥(Lytta vesicatoria)为芜菁科昆虫南方大斑蝥(Mylabris phalerataPallas)或黄黑小斑蝥(M.cichoriiLinnaeus)全体,呈长圆形,翠绿色的鞘翅目甲壳昆虫有特殊的臭气。箫庆慈等[22]研究表明,交配前5 d及交配后19 d,每日ig给予雌性小鼠斑蝥水提物30和60 mg·kg-1,明显降低雌性小鼠妊娠率,显著增加畸胎率,表明斑蝥具有明显的生殖毒性。斑蝥还可致雄性小鼠睾丸系数和精囊腺系数明显降低。另外,斑蝥还可能引起流产[23]。

《本草经》中的鼺鼠,用于催生堕胎,展示了动物药的药效作用,也是一种围生期毒性的反映[12]。

2.3 矿物源性中药生殖毒性

雄黄(realgar),别名:石黄、鸡冠石、黄金石、黄食石或黄石,主含二硫化二砷(As2S2),含As量为70.1%。研究发现,孕大鼠和孕兔在31.3和62.5 mg·kg-1剂量下,活胎率、子宫净重、连胎子宫重、胎盘总重、胎仔总重、胎仔体重、尾长和顶臀长等均明显下降,妊娠晚期胚胎流失率升高[24-25]。

水银(mercury)是化学元素汞的俗称。用氯化汞处理雄性小鼠后,连续染毒3 d后自由饮食12 d,发现氯化汞0.5和1.0 mg·kg-1均可致小鼠早期精细胞微核率显著增高,氯化汞对雄性小鼠生殖细胞染色体具有损伤作用[26]。罗斐和等[27]研究发现,随着汞接触时间的增加,人群血清中促滤泡成熟素、促黄体生成素和睾酮水平均呈下降趋势,均与汞接触时间呈负相关,存在时间效应关系。

硫黄(sulphur),别名:硫磺、硫块、粉末硫磺、磺粉、硫磺块或硫磺粉。姚海月等[28]将40只雄性小鼠随机分成对照组(生理盐水10 mL·kg-1)及硫黄染毒20,40和80 mg·kg-1剂量组,连续给药60 d后,硫黄染毒40和80 mg·kg-1组小鼠精子畸形率增加,提示硫黄存在雄性生殖毒性。

3 开展生殖毒性临床试验不可行

中药生殖毒性在临床试验中结果无法预知,不易早发现、早治疗,新生儿出生缺陷防不胜防,主要原因是:①如今的中药已非曾经的经典“中药”;②“人用历史”或“人用经验”的成见干扰;③开展生殖毒性临床试验难过伦理关。

3.1 如今的中药已非曾经的经典“中药”

首先是道地药材的时空变迁,导致整个中药界对道地药材的使用比例下降,新的生殖毒性有所显现,如在南方污染的山区种植的人参,还有在冬季的大棚种植的中药。有些中药材在种植时,施化肥,用农药,导致中药材“虚胖”生长,重金属及农药残留,生殖毒性增加。古往今来的毒性分级标准不精准,毒性成分及毒性特征不明确。传统认识的一些非毒性药材越来越多地被发现存在安全性风险。非传统工艺的涌现也会致化学杂质含量增加,产生新的生殖毒性,如大孔树脂、超临界CO2萃取和挥发油提取工艺的应用等。中药材提取加工工艺改变,鉴定方法不健全,使得毒性成分不清,质控难度增加,毒代难以进行[29]。

3.2 “人用历史”或“人用经验”成见的干扰

我国的中药有几千年的“人用历史”或“人用经验”,但不代表“无生殖毒性”的风险担忧,因为传统中医理论认知的生殖毒性是诸如“胎动不安”、“滑胎”、“流产”和“怪胎”等概念,还是停留在肉眼可见的宏观水平,并非深入到现代医学所说的“组织病理”、“细胞”、“细胞器”,甚至是“分子”和“基因”微观水平。按照现代医学的技术标准衡量,我们所说的“人用历史”或“人用经验”,还缺少必要的系统性、规范性、重复性和科学性。所以,仅凭有所谓的“人用历史”或“人用经验”,不能否定当今中药可能存在生殖毒性风险的担忧。

3.3 开展生殖毒性临床试验难过伦理关

在临床使用中生殖毒性发生的周期较长,发现时段较晚,触发因素较混杂,一时难以判断中药是否为直接因素。早先复方类中药新药一般在申报时不严格要求开展生殖毒理学评价,特别是“地标升国标”时期的众多品种,几乎均未开展过全面系统的生殖毒性研究。更多地强调“人用经验”,而忽视了系统、规范的生殖毒性研究。近年的研究发现,已上市的一些中药品种已检测出具有生殖毒性。中药生殖毒性一旦发生,停药后难以恢复,常不可逆,甚至可能遗传给下代,在历史上发生的灾难事件不在少数[30]。伦理上也应该杜绝开展这类临床试验。

因此,临床上不易也不提倡开展中药生殖毒性的研究,应依靠充分的动物实验数据预测人用结果,以确保人类的安全。

4 加强中药生殖毒性研究的必要性

基于上述论述,对中药非临床生殖毒性的研究理应加强,中药使用中的现状和国际趋势,更说明了这一点。

4.1 中药说明书生殖毒性数据缺失

绝大多数化学或生物制品的说明书中,均有列举非临床生殖毒性研究的数据,以警示医生和患者,提示注意可能出现与生殖毒性相关的不良反应。但是很少有中药说明书中描述生殖毒性反应,更不会有详实的生殖毒性数据,常常代替为“孕妇禁用”或“孕妇慎用”等警示语,让医生和患者无法了解所用中药生殖毒性方面的信息。若能利用现代医学的手段揭示中药生殖毒性,或明确通过复方或炮制后具有减毒的结论,进一步完善说明书内容,对预警临床不良反应有益无害。

4.2 中药生殖毒性数据库的缺失

中药使用的记载至少有几千年的历史,毒性反应的描述也确实不少,但远远不够。不是每一味中药都有毒性描述,不能只局限于“是药三分毒”就算警示后人了。此外,每一味中药的具体毒性描述的也不够详细,使“郎中”和“抱恙之人”在用药时太过放心或心怀忐忑、不知毒性深浅。中药毒理学研究者有责任解决这些历史欠账,全面进行“补课”。

根据现有的毒理学概念,至少单味药材的一些毒性数据应该补缺,如一般、生殖、遗传和致癌性等毒性数据,如有常用复方的则更佳。当然,若能够弄清主要的毒性成分则更是锦上添花,特别是在生殖毒性研究中,能够开展伴随毒代动力学试验,判断出主要成分能否通过血睾、胎盘和血乳屏障[30],通过现代医学技术对防止生殖毒性的产生,甚至对防止药源性生殖毒性灾难来说,应该不失为一件“功在当代、利在千秋”的好事。笔者倡议,应开始建立我国中药毒性特别是生殖毒性数据库!

4.3 生殖毒性研究与国际接轨

我国2017年3月提交申请加入国际人用药品注册技术协调委员会(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use,ICH),并于当年5月ICH第一次会议(加拿大蒙特利尔)上,获准成为正式成员。原国家食品药品监督管理总局成为全球第8个监管机构成员。

2020年2月18日,ICH正是颁布《检测人类中药的生殖与发育毒性S5(R3)》〔Detection of Reproductive and Developmental Toxicity for Human Pharmaceuticals S5(R3)〕指南,其基本宗旨是在药品注册技术领域协调和建立关于药品安全的国际技术标准和规范。我国加入该组织后,可以提升国内制药业创新能力和国际竞争力,有助于推动中药国际化的进程。中国药品监管部门、制药行业和研发机构将逐步转化和实施国际最高技术标准和指南,并积极参与规则制定。加入ICH的举措,将推动国际创新药进入中国市场,同时也给中药进入国际市场带来考验。中药生殖毒性的研究虽然有其特殊性及部分不可操作性,但基本遵循ICH S5(R3)这一指导原则,似乎是中药生殖毒性研究的大势所趋!

5 结语与展望

纵观历史,不难看出,我们祖先非常重视中药的生殖毒性,一次又一次地增加《妊娠用药禁忌歌》中的新内容,为我国的中医药发展做出了不朽的贡献!现代生物医学技术的进步,从整体、器官、组织、细胞和分子水平上,揭示了更多的中药存在生殖毒性。然而,对中药生殖毒性的重视和研究还远远不够,应重视和加强中药生殖毒性的研究。

中药国际化浪潮一次又一次地掀起,依据现代医学理论和技术的ICH S5(R3)指南的正式颁布,对我国中药的生殖毒性的研究是一个促进,也带来了新一轮的挑战。东西方文化的迥异,中西医药理论基础的不同,造成学术界对中药的认知分歧,导致对中药生殖毒性研究和评价的思路及方法的迥异。

利用我国博大精深的中医药理论,传承兼创新,完善真正属于中药自身特点的生殖毒性研究及安全性评价科学体系,利用传统中药的配伍减毒和炮制减毒,借助现代医学及生物学技术评价,减少临床使用中生殖毒性的发生,这也许才是一条适合中药生殖毒性研究和评价的有效之正道。