浙江大学课内课外教学模式的改革探讨

陈烽 浙江大学公共体育与艺术部

一、前言

高校体育是素质教育的重要组成部分,必须适应教育理念的更新,站在时代发展的前沿,满足人才培养和社会发展的需要。伴随着我国学校体育目标的进一步明确,“健康第一”的主导思想已经深入人心。高校体育教育是整个学校体育教育的最后阶段,也是终身体育教育至关重要的一环。因此对高校体育教学模式的探索和研究是高校体育课程改革不断完善和提高的内在要求,也是时代发展的要求。本文通过对浙江大学公共体育与艺术部这几年大刀阔斧式的体育教学改革研究,深入分析其课内课外教学模式特点,深化体育课程教学改革,提高体育教育教学质量,构建高校体育课内外一体化体系,为我国高校体育教学改革提供理论和实践参考。

二、浙江大学公共体育与艺术部关于体育课内课外教学模式改革的主要内容

进一步深化体育课程改革,领全国高校之先河,受到社会及媒体的广泛关注和肯定。通过课内体育与课外体育两大模块的重构与改革,构建“全方位、全成员、全过程”的“三全”体育教育教学生态课程新体系,最大限度地建设体育课程,开足开齐体育课,帮助学生在体育锻炼中享受体育乐趣、增强身体素质、健全人格、锤炼意志;有效地活跃校园体育文化,促进学生养成终身体育锻炼的良好习惯,提升体育教育教学强身塑心和铸魂育人功能。

(一)重构体育课程体系

浙江大学本科生体育教育教学课程体系由课内体育和课外体育两部分构成。课内体育包括:专项技能课、身体素质课和运动训练课;课外体育包括:锻炼与体测、品牌与文化和竞赛与交流。从2019年级开始,学校实行新的培养方案,实施体育必修课程五年全覆盖。

体育学分和体育学时同时增加。体育学分有原来的4+N个学分增加到6+N个学分即学生在大学期间必须修满课内体育和课外体育的6+N个必修学分才能毕业。大一、大二、大三修读的体育课程,每门课程1学分;大四、大五修读的体育课程,每门课程0.5学分/学年。体育学时由原来的每周2学时增加到大一每周2次体育教学课,设置专项技能课和身体素质课,每学期为54学时;大二大三每周1次体育教学课,设置专项技能课,每学期为36学时;大四大五必修“体测与锻炼”课程≥ 68学时/学年(其中体测4学时、课外锻炼64学时)。参加学校运动代表队的学生,可免修体育课。

(二)开齐开足体育课

实施本科阶段体育课程全覆盖,课内体育课程从4个学期转变为6个学期,体育学分从4+N转变为6+N;体育学时从2017年前的144学时,转变为2018级学生修读216学时,2019级学时修读252学时。逐步形成专项技能课、身体素质课、运动训练课、国家体质健康测试、体育与健康知识、校园体育竞赛、课外体育锻炼等多样化的课程类别体系,将体育教育教学贯穿大学整个过程。推进研究生体育课程改革,从2019-2020学年冬学期开始,在研究生专项技能课的基础上增加了运动素质课,纳入研究生公共素质必修课程,进一步加强研究生体育课程建设,满足研究生对于体育活动的需求。2019年度,研究生专项技能课开设26个班级,运动素质课开设5个班级,选课人数共1156人。

(三)学习成绩评价方法

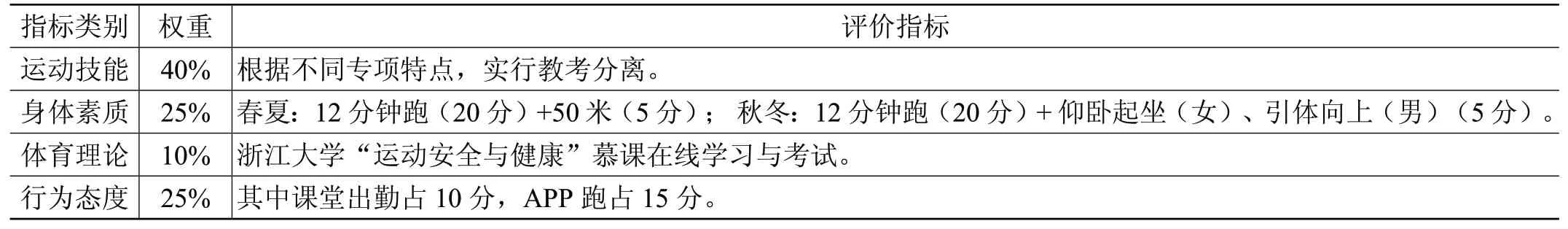

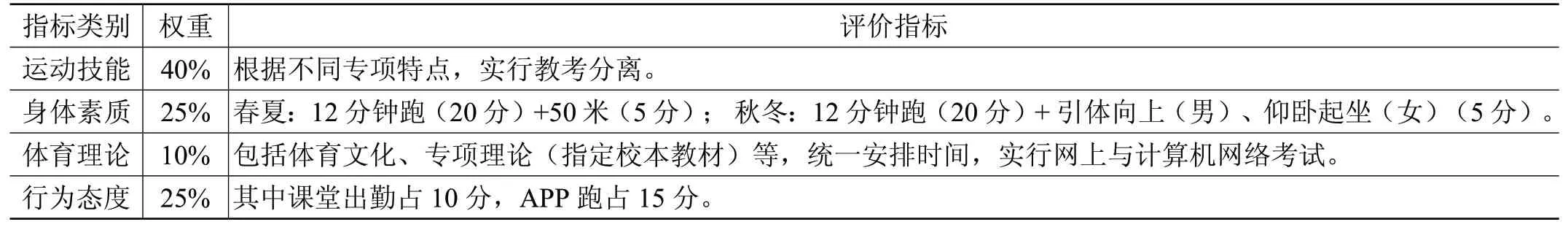

大一到大三体育课程,专项技术占40%、身体素质占25%、体育理论占10%、学习过程10%和课外APP锻炼15%;大四、大五体育课程,从行为态度、体质测试成绩,采用合格与不合格评价。体育课程考核采用百分制记分办法,并根据学校计算学分绩点的有关文件要求执行。见表1、表2。

表1 大一第一学期体育课程成绩评价办法

表2 大一第二学期及大二大三学期体育课程成绩评价办法

(四)做实做足课外锻炼

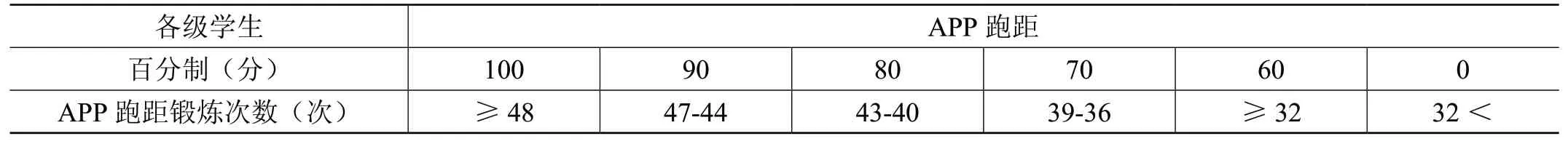

有表3可见,每位大一至大三学生,每学期每周须2次通过浙大体艺APP跑距锻炼,操场和校园都可以选择;特殊天气周可在其它周补齐。有效跑距和次数:男生有效跑距≥3.5公里、女生有效跑距≥2.5公里,且在12-45分钟之间完成,为1次有效次数;有效锻炼时段:秋(春)学期第一周至冬(夏)学期第七周,时段为6:00—7:30和15:30—22:30。

表3 课外APP跑锻炼评分表

(五)建设运动俱乐部

依据“三全”体育教育教学生态课程新体系,俱乐部课程实现课内和课外“全方位”,必修和选修“全过程”;教学课初、中、高级三层次,训练课ABC三大类,辅导课技能、体能、功能三历练。俱乐部会员涵盖本科生、研究生、教职工、校友“全成员”。

(六)创新课外体育课程载体

继续深化以赛促练即开展好三好杯系列体育赛事,以测促练即多次开放学生体质测试,运动干预即常年举办体质提高班,对体质弱势群体给予更多的帮助,指导辅导即结合下院系,辅导各院系开展各项体育活动,从而吸引更多教师和学生师生参与,形成良好的人人关注、人人参与及人人受益的校园体育文化氛围。

三、浙江大学公共体育与艺术部体育课内课外教学模式改革的成效

(一)学生体育锻炼积极性显著提高

课改后学生自主锻炼积极性显著提高,完全实现50-60%以上本科学生能参与校内体育竞赛与活动,70%以上本科学生坚持每天体育锻炼1小时或每学期累计体育锻炼60次以上,具体(参见表4)。

表4 2018-2019级学生体育锻炼与体育竞赛一览表

(二)学生体质健康水平持续提升

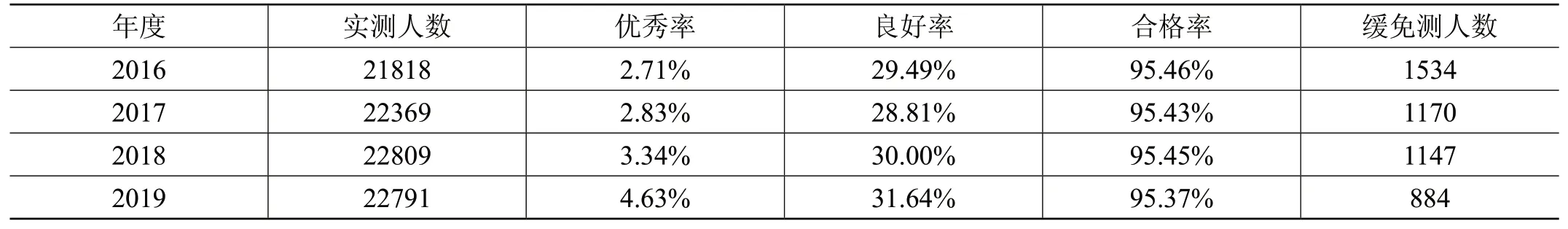

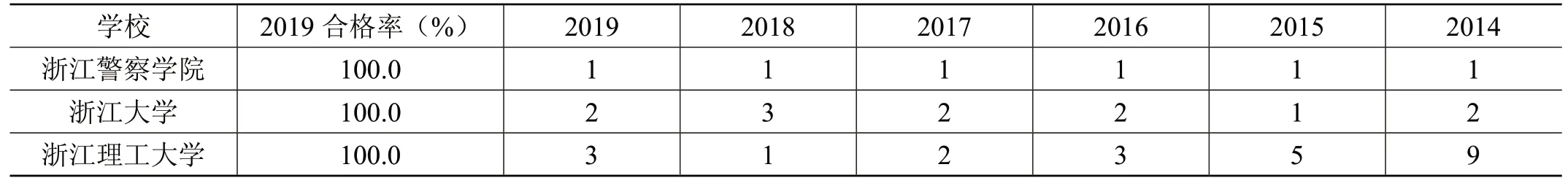

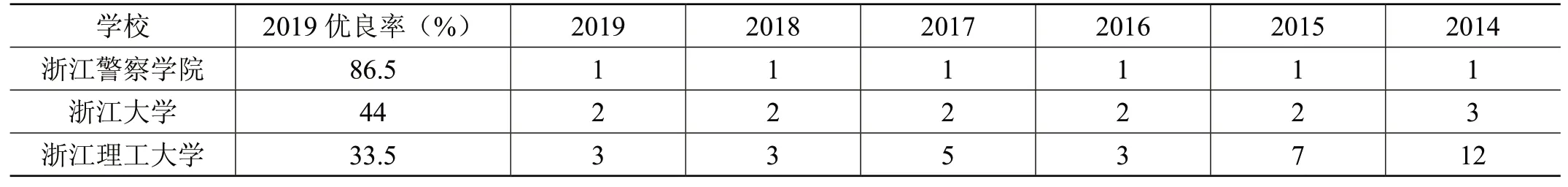

数据统计显示,课改后学生体质健康水平持续提升,合格率连续6年在95%以上,名列全国、全省前茅,尤其优秀率、良好率持续提高(参见表5),高于全国均值二倍。连续6年在浙江省本科院校高校学生体质健康状况抽测中名列第一(除浙江警察学院外)(参见表6-7)。

表5 2016-2019年学生体质健康测试成绩一览表

表6 浙江省高校学生体质健康抽测本科院校近3年按合格率全省排名(成绩相同的学校依次按优良率、优秀率排序)

(三)运动竞技水平取得长足进步

2017年,运动队在第十三届全国学生运动会上获19金,以总分第一的成绩获得校长杯。2015至2019年,课改后体育代表队在省级以上体育竞赛中获奖牌数持续增长。

表7 浙江省高校学生体质健康抽测本科院校近3年按优良率全省排名

我校公共体育教育教学改革与创新举措得到清华大学、北京大学、南京大学、复旦大学、南开大学、华中科技大学等充分肯定和全国百余所知名高校前来借鉴,并应用于实践。首批入选教育部中华优秀传统文化传承基地。2018年教育部公布首批全国高校中华优秀传统文化传承基地名单,我校龙舟项目入选,是获批的55个基地中9个民族传统体育文化基地之一(其余均为艺术类、手工艺类项目)。并且取得了中国大学生体育协会龙舟赛艇主席单位。

四、课内课外教学模式改革的结论和建议

1.课内课外协同体育教学模式对培养大学生体育锻炼习惯和建立终身体育意识有着积极的作用,还能保证高校体育教学目标的顺利实现。

2.在高校体育教学中构建课内课外协同教学模式,在体现教师的教学价值和提升学生的体育素养等方面具有十分积极的作用和价值。

3.实施课内外一体化教学过程中,学校在场馆建设、师资队伍、制度规划和科学研究等各方面应加大支持的力度。

4.课内课外协同教学模式在高校体育教学中的实践运用,不仅满足了大学生的体育学习和训练的个性化需求而且迎合了时代发展对大学生教育的高标准和严要求,提升了体育教学的效率,增强了大学生的身体素质和心理素质,对于促进大学生的全面素质的提升具有重要的推动作用。