清代汉语教材中的“并+否定词”研究

李滢洁

摘 要:主要对《官话类编》《语言自迩集》等六部清代汉语教材中的“并+否定词”形式进行考察,“并+否定词”形式在南京官话中大量存在,使用频次较高,在北京话中却不常用。同时,从1702年至1892年近二百年的时间里,北京话中的“并+否定词”形式没有发生明显的变化。从语用上来看,作为预设触发语,“并”在使用时对语境预设具有提示作用,“并+否定词”结构中的“并”进一步强化了对预设的否定。

关键词:“并+否定词”;清代汉语教材;预设触发语;对外汉语教学

一、引言

(一)现代汉语中的副词“并”

《现代汉语词典》(第7版)对“并”作为副词的两种用法进行了解释:1.表示不同的事物同时存在,不同的事情同时进行;2.用在否定词前面加强否定语气,强调说明事实不是对方所说的或一般所认为的那样[1](P94)。《现代汉语八百词》中对副词“并”的解释是:1.表示两件以上的事同时进行,或对两件以上的事同等对待,如:齐头并进。这种用法限用于某些单音节动词前。2.加强否定语气,放在“不、没(有)、未、无、非”等前边。常用于表示转折的句子中,有否定某种看法,说明真实情况的意味[2](P86)。

关于“并”加强否定语气的用法,学界对此已进行了探讨。马真认为,“并”加强否定语气需要一定的语言环境,不是随便什么时候都能用“并”来加强否定语气的,只有当说话人为强调说明事实真相或实际情况而来否定或反驳某种看法(包括自己原先的想法)时,才用这个语气副词“并”[3](P13)。王明华通过对大量语言事实的观察,认为有些否定副词前的“并”没有加强否定的语气作用,有时甚至会使语气得到缓和,因此,“并”与否定语气的强弱没有直接的联系,它不是表语气的,其作用是对某一预设或逻辑前提进行否定[4](P20)。李茜也认为,预设否定是副词“并”一个重要的语用功能,这种预设否定功能使语言所表达的意义更加丰富[5](P76)。

(二)语料来源

学界普遍认为,清代北京话对现代汉语普通话的形成具有特殊意义。北京大学近年来整理刊印了一系列早期北京话文献,其中,西人北京话教材比较详细地记录了当时的语言,尤其是口语面貌,这些教材贴近语言事实,为研究清代北京话的形成、发展提供了丰富的文本例证。

本文选用的语料之一为《官话类编》[6]。《官话类编》是由美国北长老会传教士狄考文编写的官话教科书。此书从1867年开始准备,1892年第一版问世,其后三十余年成为来华传教士首选的官话教材。狄考文为了撰写此书,遍游北京、南京、上海各埠,探问访求,实地研究。此书除了日常对话外,还涵盖了官场用语、科技、宗教等内容,比较详细、真实地反映了清代南京官话的面貌。同时,在词汇方面,书中还收录了同一语义在南京官话、北京官话中的不同表达。例如:

(1)十个学【房/堂】。(《官话类编》第一课)

(2)若单买一斤,要四十个钱,成包的只【合/管】三十六个钱,到底【成/趸】总的买,【强/胜】似零买。(《官话类编》第一百二十九课)

其中,先记录的(文本为右)是北京话中的说法,后记录的(文本为左)是南京官话的说法。

本文选用的语料之二为《语言自迩集》(第二版)[7]。《语言自迩集》是由英国传教士威妥玛编写的汉语教科书,历经三版,分别为1867年初版、1886年修订版和1903年删节版。此书是在吸收了满汉合璧材料《清文指要》的基础上编写的,较大程度还原了当时北京官话的语言面貌。1886年再版时,北京话经过初版之后的近二十年时间的发展,已经趋于成熟,在当时占据了主导地位。

本文之所以选择《官话类编》与《语言自迩集》(第二版)进行比较,主要是出于两方面的考虑:一方面,它们的成书时间相近,基本可以反映同一时代的语言状况;另一方面,《官话类编》代表了南京官话的大致面貌,《语言自迩集》则反映了北京话的主要情况,对二者进行对比,可以在一定程度上反映出同时期南北官话的差异。

二、清代汉语教材中的“并+否定词”

(一)《官话类编》中的“并+否定词”

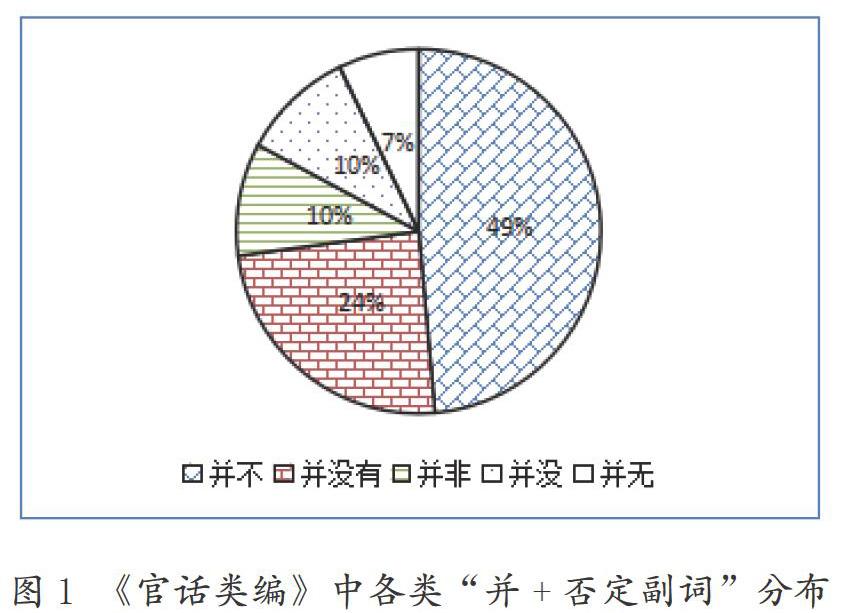

在《官话类编》中,“并+否定副词”的用法共有70例,主要包括“并不”“并没有”“并非”“并没”“并无”等。具体情况如表1、图1所示:

在全本《官话类编》的8693条语料中,“并+否定副词”的用法总计出现70次。其中,“并不”的用例最多,共34次,占“并+否定副词”用法总数的49%;“并无”的使用较少,共5次,仅占全部用例的7%。下面,我们就对各类“并+否定副词”的具体使用状况进行举例说明。

1.“并不”

在《官话类编》中,“并不”使用频次最多,共有34次。我们对这些语料进行了分类统计,可以发现,“并不”主要出现在“并不+VP”构成的短语前,其中,“并不是”出现最多,共有16例。例如:

(3)这并不是我撵了他,是他自己不爱干了。(《官话类编》第一百二十一课)

(4)他那是无心的话,并不是【有/着】意说你。(《官话类编》第一百五十九课)

除了“并不是”之外,“并不+VP/AP”构成的短语使用频次较多的还有“并不够”“并不用”,分别出现3次、2次,“并不知道”“并不会”“并不敢”“并不与别人相干”“并不为难”“并不关……的事”“并不晓得”“并不含糊”“并不实在”“并不能”“并不赚钱”“并不论”等各出现1次。例如:

(5)哎呀,明白了明白了,这个缘故全在我自己身上,并不与別人相干哪。(《官话类编》太甲悔過)

(6)讲到打官司罢,这七八吊钱并不够盘缠。(《官话类编》追讨账目)

通过对语料的统计,我们发现,在“并不+VP/AP”的短语形式中,出现较多的是“并不+VP”形式,“并不+AP”形式仅有3例,分别为“并不含糊”“并不实在”和“并不为难”。例如:

(7)你还甚么法子只管拿出来,我还是按理问你要,并不含糊。(《官话类编》追讨账目)

2.“并没有”

在《官话类编》中,“并没有”共出现17例,均与其后的宾语构成述宾结构。充当“并没有”宾语的有名词、动词、偏正短语、主谓短语、动宾短语与中补短语。其中,偏正短语充当宾语的情况最多,共有9例。例如:

(8)起初听说的时候,真是赫赫有名,谁料见了面竟是一把【平平无奇/平淡无奇】的手,并没有甚么【超群出众/掐尖出色】的地方。(《官话类编》第一百九十五课)

主谓短语充当“并没有”賓语的有2例。例如:

(9)他婆家并没有亲房近支,在五服的,就是还有柳芳林,错过他出名,事还不能成喇。(《官话类编》第一百三十五课)

由动词、中补短语、动宾短语充当“并没有”宾语的各有1例。例如:

(10)至于黑砖烧的时候并没有烧熟,颜色又是黑色的,所以叫黑砖。(《官话类编》盘问西事)

总体来看,由名词及名词性短语充当“并没有”宾语的情况较为常见。

3.“并非”

在《官话类编》中,“并非”共出现7例,均与后面的宾语构成述宾结构。其中,充当“并非”宾语的主要有动宾短语和主谓短语。例如:

(11)这地虽是卖契,他当初却是指地作保,并非甘心出卖。(《官话类编》构讼小品)

名词充当“并非”宾语的只有1例,例如:

(12)他是管务出身并非科甲底子。(《官话类编》第一百二十一课)

4.“并没”

这里我们将“并没有”与“并没”分开讨论。在《官话类编》中,“并没”共出现7例。“并没”后经常出现的是动宾短语,共有6例,另有1例为中补短语。例如:

(13)他并没说出个正经理来,净说了些【旁不相干/余里挂外】的话。(《官话类编》第一百七十二课)

(14)你自己脚底下并没打扫干净,还出来说嘴喇。(《官话类编》第一百二十一课)

5.“并无”

在《官话类编》中,“并无”出现的次数较少,仅有5次。在这5条用例中,“并无”后充当宾语的全部为名词。例如:

(15)就是果真赢了也是赢的你叔叔,于你脸上并无光【彩/辉】。(《官话类编》第一百五十二课)

(二)南北教材中“并+否定词”的比较

为了更好地考察“并+否定词”这一结构在清代南北官话中的异同,我们统计了从《满汉成语对待》至《官话类编》近二百年间具有代表性的满汉对勘及官话教材,并将其中出现的“并+否定词”形式与《官话类编》中出现的情况进行了比较。具体如表2所示:

从表2可以看出,自《满汉成语对待》至《官话类编》,“并+否定词”的用法一直存在着。不过,在以满语和北京官话为主的语料中,“并+否定词”的使用频次明显较低。在以北京话为主的《语言自迩集》(第二版)中,“并+否定词”仅出现12例,远低于同时期以南京话为主的汉语教材《官话类编》。

我们还发现,在不同时期的“并+否定词”格式中,“并不”使用频次最高,“并非”“并无”则使用较少。无论是北京官话,还是南京官话,都是如此。我们认为,这种现象与“并+否定词”格式往往出现在口语中有关。而“并非”“并无”的表述则偏向书面语,在以反映口语面貌为主的汉语教材中自然出现较少。

值得注意的是,两部教材在“并不+VP”短语内部也存在差异。在《官话类编》中,“并不是”出现的频次最高,接近“并不+VP”结构总数的一半,共16次。而在《语言自迩集》(第二版)中,“并不+VP”结构共出现8例,其中,“并不是”仅有2例,其他形式则呈现出比较分散的情况。例如:

(16)作好事,是说人应该行孝悌忠信的道理,并不是竟会供神佛斋僧道,就算作好事了。(《语言自迩集》剖明行善)

由此可见,与《官话类编》相比,《语言自迩集》(第二版)中的“并不是”尚未占有明显的优势。这说明在十九世纪八九十年代,“并不是”在北京话中并没有形成一个固定的组合模式,而在南京官话中使用频率较高,结构固定,具有一定的语法化倾向。同时,这也可以说明“并不+VP”结构是符合当时南京官话的语言习惯的。

我们还发现,在《官话类编》中,“并没有”格式的出现频次较多,共有17例,而且用于“并没有”宾语位置的形式丰富,比较复杂。而在《语言自迩集》(第二版)中,“并没有”格式仅有3例,形式也相对简单,充当其宾语的有2例名词和1例动词。例如:

(17)所有教的,都是我们一家儿的子弟,再者就是亲戚们,并没有外人。(《语言自迩集》好学求师)

(18)翻来覆去的过了亮钟,并没有困。(《语言自迩集》久雨)

从两部教材中“并没有”格式的出现频次及其宾语形式的差异可以看出,在南京官话中,“并没有”的使用较为普遍,有逐步语法化的倾向;在北京话中,“并没有”的使用较少,仍未形成语法化。

三、“并+否定词”的预设否定作用

如前所述,“并”加强否定语气需要一定的语言环境,不是任何情况都能用它来加强否定语气的。一般来说,“并”否定的是预设,即语境提示出的说话人自己或其他人对某种情况原有的判断,或说话人假设对方已经知晓的信息,这也是双方共同拥有的语言背景。在这种情况下,想要交际顺畅,对话双方就必须对语境进行一定的补充和假设。

“并”的出现恰恰提示了对话双方所需要的语言背景,我们将这样的“并”称为“预设触发语(Presupposition Trigger)”,即话语中对说话人或语境敏感的词语或结构,其目的是在于将语境中的某些内容作为表达的一部分,但又不必明确说出。有了预设触发语就必然有预设。预设触发语的使用也使交际表达更加简洁,语义更加丰富。同时,否定预设与加强否定语气的说法并不冲突,这里,我们采用否定预设这一术语,是为了尽可能明确“并+否定词”所否定的内容,主要是考察它加强否定是加强了对什么的否定。例如:

(19)这地虽是卖契,他当初却是指地作保,并非甘心出卖。(《官话类编》构讼小品)

(20)张宗尧:这二年咱家里不是这个长病就是那个有灾,生意买卖也不赚钱,我疑惑咱的房子必有不合式处。

老二:……至于买卖不赚钱,其中也有个别的缘故,并不关房子的事。(《官话类编》风水)

(21)我女儿并没有得罪你,你倒把他气的这个哭。(《官话类编》媒人说媒)

(22)起初听说的时候,真是赫赫有名,谁料见了面竟是一把【平平无奇/平淡无奇】的手,并没有甚么【超群出众/掐尖出色】的地方。(《官话类编》第一百九十五课)

以上四个例子中预设的内容在对话中已经出现或可以通过“并”提示出来。例(19)中的预设是第一小句中的卖契,卖契本应该是甘心出卖,“并非”的出现否定了甘心出卖的预设,强调卖地人当初指地作保、本心并不想卖地的事实。例(20)中的预设是前面提到的张宗尧认为买卖不赚钱是由于房子的风水有问题。例(21)和例(22)中的“并”出现在状语和定语的位置中,通过显现的状语和定语,可以得知,“你气我女儿是因为我女儿得罪你”和“他赫赫有名是因为他有出众的地方”是两个句子中的预设。我们把这样在语句中明显提示出来的预设称为“显性预设”。

总的来看,显性预设在《官话类编》中数量较少,更多的情况是需要依靠对话双方共同语言背景而推测出的隐性预设。例如:

(23)若说女人大似男人,天下并没有这样的地方。(《官话类编》盘问西事)

(24)今天并没有外人来,谁能偷去呢。(《官话类编》第一百二十一课)

(25)他这一趟来,并非向你借钱,是要给你儿

子说个【媳妇儿/丈人家】。(《官话类编》第一百二十 一课)

以上三个例句需要对话双方拥有共同的语言背景才能够理解。例(23)中的预设是当时人们的共同认知:女人的地位比男人低;例(24)中的预设是基于外人会偷东西的社会共同心理;例(25)中的预设是对话双方所共同经历过的,双方都知道“他”以前来就是向听话人借钱。

在《官话类编》中,此类基于对话双方共同的语言背景而进行简省的预设使用情况较多。这类隐性预设更能凸显出“并”的预设触发作用。同时,由于省略了对话双方共同掌握的信息,使得会话更为简洁。

四、对外汉语教学的思考

副词教学在对外汉语教学中占有重要地位,留学生能否掌握副词的含义是学生准确理解、运用虚词的关键。在现行的教材与工具书中,对副词“并”作为预设触发语作用的解释还较为模糊,一般只强调在“并+ 否定词”结构中“并”具有加强否定语气的作用,这就可能会导致学生将它误解成“非常、很”的意思,从而形成偏误。例如:

(26)*我出生于并不富裕的家庭。(HSK动态作文语料库)

(27)A:我喜欢吃臭豆腐,你喜不喜欢啊?

B:*我并不喜欢臭豆腐。

以上两个例句中的“并+否定词”结构使用都不够准确。例(26)出现在一篇题为“我的童年”的作文开篇,此处并没有具体语境或共同的语言背景来支撑。同时,通读全篇,还可发现,学生不过是想表达童年家里很穷的意思,并没有对其他人关于他可能来自一个富裕家庭的否定。因此,这里的“并”使用得不恰当。在例(27)中,虽然有具体语境,但在对话中,说话人是以“你喜不喜欢啊”这样的选择问句进行询问,并没有明显的主观判断;以“并不喜欢”回答,则隐含着听话者判定说话人认为自己喜欢臭豆腐的预设,这与选择问句的本义是相冲突的,语义较为牵强。因此,这里的“并不”也不恰当。

经过上述分析,我们再反过头来考察一下《官话类编》中对含有“并+否定词”句子所进行的英文释义:

(28)往年间交朋友到底有点真实滋味,强似如今的人交友,净是嘴里的交情,心里并不实在。

The friendships of former times were better than those of the present; they had something genuine in them, whereas now-a-days friendship is merely in words without any reality in the heart.(《官话类编》第一百二十九课)

按照一一对应的方式来考察狄考文的英文释义,可以发现,英文句中没有出现能够对应“并”的词语。不过,“without any reality”中的“any”确实具有加强语气的作用,小句直译出来为“一点儿不实在”。可见,狄考文已经注意到“并+否定”的形式与单纯否定形式之间的区别,也体会到其加强否定语气的效果,但对它并没有进一步深入阐释。

结合目前的对外汉语教学实际,我们认为,在实施“并+否定词”的教学时,可以通过大量例句的对比,向学生讲解“并”对于提示句子的预设作用,说明“并+否定词”形式否定的是预设内容。例如:

(29)A.他喜不喜欢吃泡菜?

——他不喜欢。

B.他喜不喜欢吃泡菜?

——*他并不喜欢。

C.他一定喜欢吃泡菜吧。

——他(并)不喜欢。

D.那个韩国人喜不喜欢吃泡菜?

——他(并)不喜欢。

E.那个韩国人一定喜欢吃泡菜吧?

——他(并)不喜欢。

在例(29)中,B这一选择问句并不具有“他喜欢或他不喜欢”的主观倾向,因此,回答中出现“并”就显得语义牵强。C的答句直接否定了问题中的显性预设“他喜欢吃泡菜”,这是符合汉语语法的。D句中出现了“韩国人”,则需要结合对话双方的语言背景和共同知识,来补充预设“韩国人喜欢吃泡菜”,同时完成一个逻辑上的推理,“他是韩国人,他喜欢吃泡菜”,进而对此做出否定。

需要指出的是,在实施“并+否定词”的教学时,还应向学生讲解“并+否定词”对预设进行否定后所造成的語言效果,即加强了否定语气。通过对预设的反驳或辩解,表达出自己的观点和想法,使“并+否定词”后的观点得到强调和凸显。

五、结语

通过对《官话类编》《语言自迩集》等六部清代汉语教材中“并+否定词”的历时比较,我们发现,在1702年至1892年近二百年的时段里,“并+否定词”这一用法并不是北京话口语中加强否定语气的主要方式,同时,它也没有发生明显的变化。通过对《官话类编》与《语言自迩集》(第二版)的共时比较,我们发现,“并+否定词”格式在南京官话中较为流行,使用频次较高,结构十分丰富,而且具有语法化倾向;这一格式在北京话中则使用较少,形式相对简单,仍未形成语法化。我们还注意到,作为预设触发语,“并”对语境中的预设具有提示作用,“并+否定词”是对预设的否定,它否定了说话人或听话人固有的观点、想法。上述情况在南、北方语料中均有出现。最后需要指出的是,在对外汉语教学时,应重视语用规律,通过对“并”预设触发语作用的说明来进一步解释“并+否定词”对于预设的否定作用,并提示学生注意“并+否定词”的使用所产生的表达效果,使学生明确“并”可以完成怎样的交际任务。

参考文献:

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[2]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[3]马真.表加强否定语气的副词“并”和“又”——兼谈词语使用的语义背景[J].世界汉语教学,2001,(3).

[4]王明华.用在否定词前面的“并”与转折[J].世界汉语教学,2001,(3).

[5]李茜.语气副词“并”的句法、语用分析[J].现代语文(语言研究版),2006,(4).

[6][美]狄考文编著.官话类编[M].北京:北京大学出版社,2017.

[7][英]威妥玛编著.语言自迩集(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2017.