我国农业补贴政策变迁、效应评估与制度优化

杨芷晴 孔东民

摘 要:现阶段,我国农业补贴政策的内外部环境发生了较大改变,突出表现为农村劳动力结构改变、农产品价格波动频繁、资源环境约束趋紧以及国际竞争日趋复杂等。在农业高质量绿色发展的新型目标导向下,有必要对我国当前的农业补贴政策及其经济效应进行全面分析,以构建新型农业补贴政策体系。优化我国农业补贴政策,应适应我国劳动力结构变化调整农业补贴政策;推进粮食价格形成机制,构建稳定有效的农产品市场平衡机制;搭建农业绿色补贴激励政策体系;充分利用“绿箱”政策,加强农村教育和基础设施建设。

关键词:农业补贴政策;粮食生产;农民收入;农业绿色发展

中图分类号:F320 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)10-0114-14

农业补贴政策是世界各国在由欠发达的二元经济向工业经济转变的过程中,为避免陷入“李嘉图陷阱”所普遍采用的一种工业反哺农业的政策手段[1]。近年来,伴随着我国农业发展从解决食品供给、农民收入问题为主过渡到解决农业生产方式问题的阶段[2],农业补贴政策所面临的内外部环境均发生了较大变化,突出表现为农村劳动力结构改变、农产品价格波动频繁、资源环境约束趋紧以及国际竞争日趋复杂等。农业补贴政策如何应对上述挑战,充分发挥政策效果,是新时代农业发展面临的重要理论和现实问题。乡村振兴战略规划就此提出了指导性意见,要求在绿色生态导向下完善农业支持保护制度。2019年中央“一号文件”明确提出,要在高质量绿色发展导向下构建新型农业补贴政策体系。2020年中央“一号文件”提出,要“进一步完善农业补贴政策”。在此背景下,深入分析我国当前农业补贴政策的目标任务以及政策效应,有助于为下一阶段我国新型农业补贴政策体系的完善提供有效路径,并为我国农业供给侧结构性改革的深入推进提供参考。

一、我国农业补贴政策的变迁

农业补贴是财政对农业部门的转移支付,政府通过财政对农业生产、流通和贸易环节进行转移支付。通过调节农产品生产者与其他社会成员、农产品供给者与消费者之间的利益分配,农业补贴能够合理配置农业与非农部门资源,以达到增进社会福利、提高人民生活水平的目的。我国的农业补贴最早起源于20世纪50年代的“机耕定额亏损补贴”,后来逐渐扩展到农业生产领域的农用生产资料价格补贴、农业生产用电补贴、贷款贴息补贴等。目前,我国农业补贴主要以流通环节为主,涵盖农业生产、流通、贸易等多个环节。从补贴的类型来看,自2004年我国逐渐废除农业税后,十余年来,我国农业补贴政策体系日臻完善,至今已形成以农业支持保护补贴和“三项价格支持”为主体,涵盖畜禽良种及规模化养殖的补贴、化肥淡季商业储备利息补贴、农业保险保费补贴等多种补贴项目的农业补贴政策体系。这里重点对农业支持保护和重要农产品收储制度进行分析。

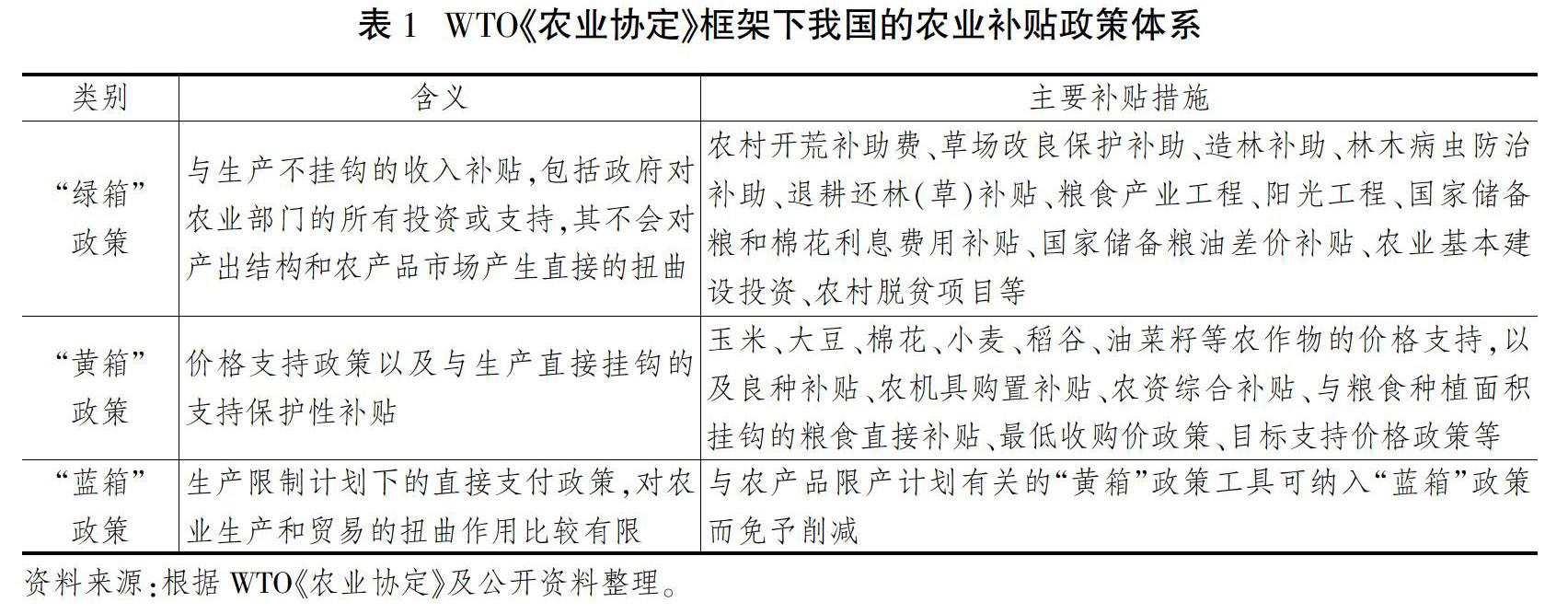

(一)WTO框架下我国农业补贴的分类

WTO框架下的农业补贴是指针对农业生产以及农产品流通的综合补贴,包括出口补贴(Export Subsidies)与国内支持(Domestic Support)两大类①。根据补贴对生产的扭曲程度,WTO《农业协定》将其分为“绿箱”、“黄箱”和“蓝箱”政策。其中,“绿箱”政策是指对农业生产和贸易市场没有影响或者影响非常微弱的政策,如政府对农业科技、农村水利、农业环保等方面的投资。“黄箱”政策是指与农业生产直接有关、容易对农产品贸易产生扭曲作用的农业保护性补贴政策,如对重要农产品(如小麦、水稻、玉米、大豆)的价格支持,以及针对种子、肥料、牲畜、灌溉等农业投入品的补贴,与种植面积挂钩的粮食种植补贴以及某些具有补贴性质的贷款计划等。由于这种政策通常会对市场价格、产出结构和农产品市场造成直接明显的扭曲性影响,因而在国际贸易中受到限制。中国在加入世界贸易组织谈判中作出的关于农业国内支持的承诺包括:一是“黄箱”政策支持不超过基期1986—1988年平均农业总产值的8.5%(即“微量允许标准”,低于发展中国家的10%);二是中国不享受发展中国家的三项特殊和优惠待遇,即放弃使用“发展箱”政策。“蓝箱”政策是指一些与生产限制计划有关的直接支付政策,对农业生产和贸易的扭曲作用比较有限。根据WTO《农业协定》,“蓝箱”政策支持不需要计算在国内支持总量,也无需承担削减义务。具体来说,在WTO的分类框架下,我国的农业补贴政策措施如表1所示。

(二)我国农业支持保护补贴政策的演变及其实施

进入21世纪以来,我国采取了一系列促进粮食生产、提高农民收入的补贴政策,覆盖农业生产的各个环节。到2006年时,我国农业补贴政策体系已相对成熟,形成了以良种补贴、农机具购置补贴、种粮农民直接补贴和农业生产资料综合补贴为主体的农业“四项补贴”制度。当前,在我国粮食生产出现阶段性过剩和资源环境压力日益趋紧的背景下,农业补贴政策目标从过去的“保供给”与“保增收”为主,转变为高质量绿色发展的新导向,相应的政策工具从过去的“四项补贴”转变为农业支持保护补贴(即“三项补贴”)。

1.农业支持保护政策的演变:从“四项补贴”到农业支持保护补贴

我国于2001年起将过去的粮食保護价制度改为粮食直接补贴,并于2002年起在吉林、安徽等地进行粮食直接补贴试点,同年启动大豆良种补贴政策试点工作,之后逐步扩大到小麦、水稻等农作物。2004年中央“一号文件”提出要深化粮食流通体制改革,建立对农民的直接补贴制度,并正式推行粮食直补和农机具购置补贴政策。2006年,为应对农业生产资料价格的上涨,我国开始实行农资综合补贴。由此,我国农业“四项补贴”政策体系逐渐形成,分别是2002年开始实行的农业良种补贴、2004年开始实行的粮食直补和农机具购置补贴、2006年开始实行的农业生产资料综合补贴。在农业“四项补贴”制度下,2013年以来我国粮食产量长期稳定在6000万公斤以上,农民收入持续稳定增长,基本实现了“保供给”与“保增收”的政策目标。

在农业高质量绿色发展的政策目标导向下,2015年起我国启动农业补贴试点改革,将过去“四项补贴”中的良种补贴、粮食直补和农资综合补贴合并为“农业支持保护补贴”,补贴资金统筹用于耕地地力保护和粮食适度规模的经营;同年农业部办公厅、财政部办公厅印发《2015—2017年农业机械购置补贴实施指导意见》,规定直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织继续实施农机具购置补贴。2016年,根据财政部、农业部发布的《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》,我国正式全面推开“三项补贴”改革。作为农业补贴政策体系的核心内容,我国将以支持粮食生产为核心的“四项补贴”转变为以支持耕地地力保护和粮食适度规模经营为核心的“农业支持保护补贴”。

2.农业支持保护补贴资金的筹措与发放

农业支持保护补贴的资金主要来自粮食风险基金和中央财政预算资金。具体发放模式如下:先由中央下达预算安排拨付补贴资金,各省级财政部门建立专户接受补贴资金,并根据所辖县(区)的粮食产量分配补贴额度,县级财政部门确定到家户的发放标准,最终由乡镇财政通过“一折通”直接发放给农户,不允许集体代领。

根据《财政部、农业部关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》,农业支持保护补贴中用于粮食适度规模经营的资金来自20%的农资综合补贴、种粮大户补贴和农业“三项补贴”的增量资金;用于耕地地力保护的资金来自80%的农资综合补贴、粮食直补和良种补贴资金。而农机具购置补贴资金来自中央财政预算资金安排,对农业生产的个人和农业生产经营组织在粮棉油糖等主要农作物生产关键环节所需机具实行定额补贴。中央根据各省份耕地面积、农作物播种面积、主要农产品产量、购机需求意向、绩效管理考核等因素确定补贴资金规模,各省份农机化主管部门确定本省份通用类农机产品的补贴额,并制定非通用类机具分类分档办法。县级农机化主管部门会同财政部门负责补贴资金拨付,采取自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡(户)的方式。

从农业补贴的政策实施来看,2000年以来,补贴支持力度逐年增大,有效保障了我国的粮食生产。截至2002年底,财政部针对农业部门的补贴总额仅为1亿元,而到2004年,补贴总数上升至145亿元[3]。到2005年,随着我国全面废除农业税费,资金净值流动由农户到政府财政储备逆转为由政府到农户。2004—2014年,我国的农业补贴(按“四项补贴”资金计)增加10倍以上,年均增长27.7%。其中,2007—2008年增长最快,从513亿元增长到1030亿元。截至2014年,我国的农业补贴已达1784亿元。我国粮食产量稳步增长,由2003年的43 070万吨增加至2014年的60 710万吨;2003—2014年,农民人均纯收入从2622元增加到9892元,年均增长12.8%,比1978—2002年的平均增速高出5.3个百分点,2014年农民人均收入直接增加近300元,主要农产品价格水平基本稳定。2016年,我国主要农作物耕种综合机械化水平超过65%,良种覆盖率达96%,补贴购置各类农机超过3500万台,玉米、水稻的机械化水平超过75%,小麦基本实现全程机械化,测土配方面积9380万公顷,覆盖率达69%[4]。

(三)重要农产品价格支持政策的演变及其改革

粮食市场的发散型蛛网特征使得粮食价格在充分市场竞争的条件下容易频繁波动,难以收敛于均衡状态,为此,世界各国都采用了粮食价格支持政策以维护市场价格稳定。我国于1993年起启动了粮食保护价制度,并建立了粮食风险基金和储备体系。1997年中央出台了旨在保护粮食生产者利益的“粮食保护价制度”,即由国家按照高于市场价格的保护价,收购农民向国家出售的任意数量的特定产品。2000年后政府逐渐缩小了粮食收购补贴范围,同时中央还下调了谷物的保护价。2004年以来,我国逐渐形成了以粮食最低收购、临时收储、目标价格为主体的重要农产品价格支持政策,主要针对小麦、稻谷、玉米、大豆、棉花、油菜籽六种重要农产品。2014年以来,多个中央“一号文件”均提出要推进农产品市场价格形成机制改革,我国农产品价格支持政策正向以市场定价为基础、“价补分离”的机制进行全面改革。

1.粮食最低收购价政策:从“价补合一”到粮食价格形成机制改革

最低收购价政策由2004年5月国务院颁布的《粮食流通管理条例》提出,即指承担最低收购价收购任务的收储库点向农民直接收购的到库价。当市场价格高于最低收购价格时,政策不启动;而当市场价格低于最低收購价格时,按最低收购价格执行。自2004年我国实施粮食生产的补贴政策以来,粮食连年增产。随着粮食产量的提升,粮食价格下行,“卖粮难”现象一再发生,一度抑制了农民的种粮积极性。为保护农民利益,防止“谷贱伤农”,2004年起我国开始在吉林、黑龙江等地对稻谷试行最低收购价政策,并于2006年在河北、江苏等地对小麦实行最低收购价政策。2008年以后,针对稻谷、小麦的粮食最低收购价政策执行范围进一步扩大,基本覆盖了我国的粮食主产区。

十多年来,“价补合一”的最低收购价政策对市场形成较大的干预,引致粮食供求关系失衡等诸多问题。2014—2019年,多个中央“一号文件”都明确提出要推进粮食价格形成机制和收储制度改革。2017年我国连续下调三种稻谷和小麦的最低收购价格,向市场释放了强烈的改革信号。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要进一步深化重要农产品收储制度改革,建立以市场定价为基础的粮食价格形成机制,让市场在配置农业资源中发挥决定性作用。

2.临时收储政策:从“价补合一”到“市场定价、价补分离”改革

我国的临时收储政策主要针对玉米。2007年,为鼓励主产区的玉米种植,我国实施了玉米临时收储政策。自2013年7月开始,国内外玉米价格开始出现“倒挂”。2015年5月,国内外玉米每吨的差价高达1000元,导致进口玉米及其替代品大量增加,而国内玉米库存堆积,出现了严重的供给过剩。为此,2016年东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“生产者补贴”的机制,实行“市场定价、价补分离”的改革。改革后的玉米价格基本回归到合理水平,国内外价格逐渐统一,改革效果明显。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》和2019年的中央“一号文件”均提出要进一步深化玉米收储制度改革,完善玉米的生产者补贴政策。

3.目标价格政策:从“差价补贴”到价格竞争机制改革

我国的目标价格政策主要针对棉花、大豆、油菜籽。该政策本质上是一种差价补贴,即在市场形成价格基础上,当市场价格低于目标价格时,国家根据价差和种植面积、产量、销售量等因素对生产者给予补贴;当市场价格高于目标价格时,不发放补贴。多年来我国实施的托市收购政策扭曲了玉米和大豆的比较关系,导致大豆种植收益远低于玉米,东北地区大豆和玉米的种植结构严重失衡。为扭转这一局面,2014年,我国开始对大豆、新疆棉花实行目标价格补贴试点,探索农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革,实行市场化收购加补贴的运行机制。目前,新疆的棉花已经按照目标价格方向进行改革,大豆的价格机制仍将继续调整,长江流域的油菜籽也进行了相应的价格竞争机制改革。

二、我国农业补贴政策的效应评估

从政策目标来看,不论是农业支持保护政策还是价格支持政策,都是以增加农民收入、保障粮食生产、稳定粮食价格、促进农业绿色发展为主。其中,以良种补贴、粮食直补和农资综合补贴为主体的农业支持保护政策主要是对农业生产者的直接补贴,侧重于前两项政策目标的实现;以粮食最低收购价和目标价格为主体的价格支持政策则更加侧重于后两项政策目标的实现。随着我国农业生产方式的转变和资源环境约束压力增大,农业支持保护补贴政策目标也正在向农业绿色生态发展方向调整。

(一)促进农民增收

关于农业补贴收入效应的争论较多,其中的一个重要争论就是,现行的农业补贴大部分都转变成了对农民的收入补贴,难以发挥财政资金的杠杆作用。如何剥离非补贴因素带来的农民收入增长的贡献,以及现有的补贴政策本身在多大程度上提高了农民收入,尚有待展开进一步的实证研究。

不可否认的是,过去的十多年间,我国农村居民人均收入显著提高。据国家统计局的数据,2000年以来,农民人均收入持续上升且不断加快。2019年我国农村居民人均可支配收入达到16 021元,而2008年农村居民人均纯收入仅为4998.8元。然而,城乡之间的收入差距呈扩大之势。2000—2015年,农村居民人均收入增长相对缓慢,城乡收入差距不断扩大。2000年城乡居民收入比为2.79∶1,2009年城乡居民收入比为3.33∶1,2015年城乡居民收入比降为2.95∶1。从国家统计局新口径统计的城镇与农村居民的人均可支配收入来看,2019年我国的城乡居民收入比为2.64∶1。

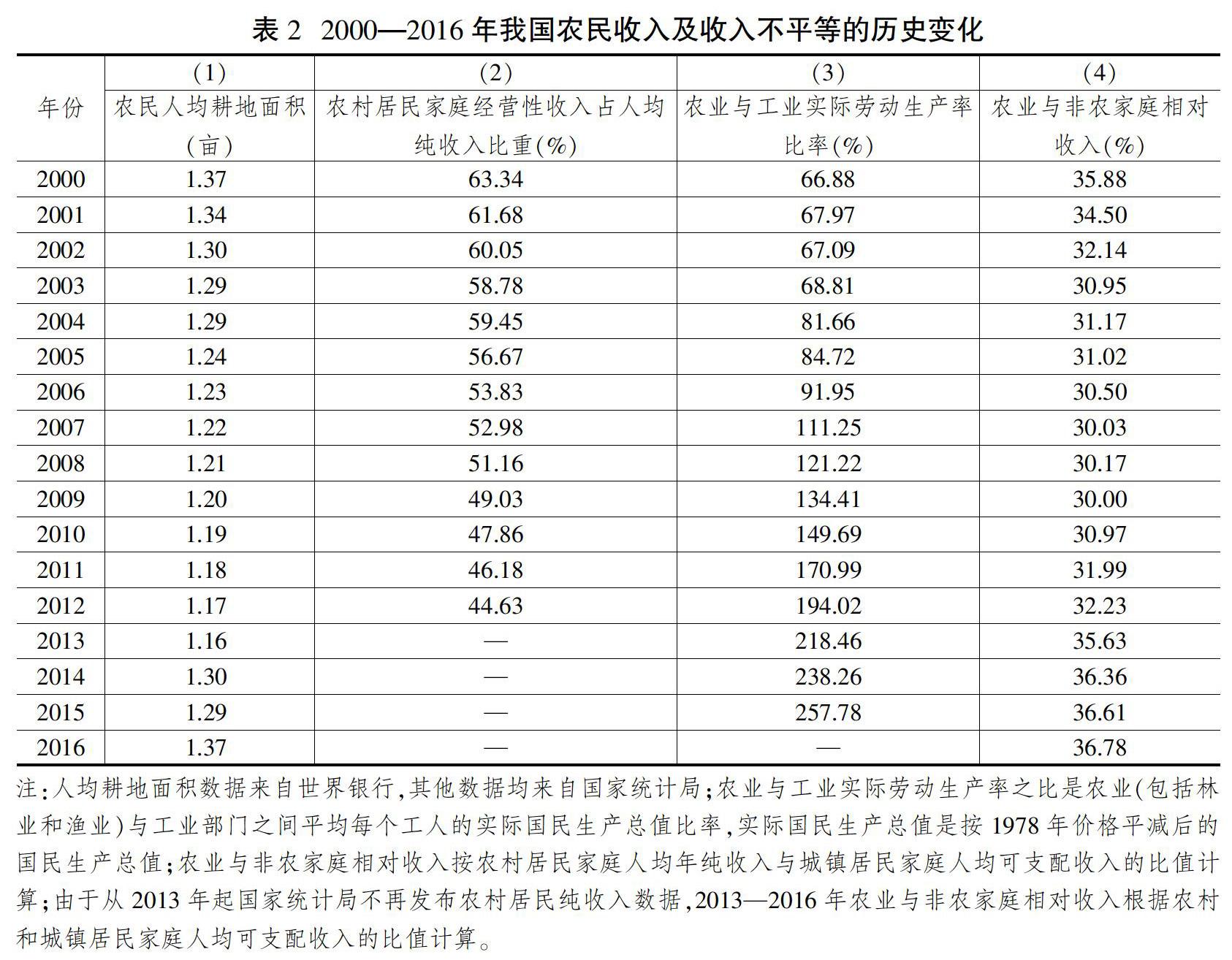

表2(下页)显示了2000年以来我国农民收入及收入不平等的变化。从列(1)来看,2000—2013年,我国农民人均耕地面积呈逐年减少趋势,而农村居民的收入依然高度依赖于农业生产。从列(2)来看,农村居民的家庭经营性收入占农村居民家庭人均纯收入的比重由2000年的63.34%降至2012年的44.63%,但农业劳动依然是主要收入来源。相比之下,农业与工业实际生产率比率呈现较高的增长,从2000年的66.88%增加到2015年的257.78%,这说明,过去十多年来,我国农业部门的实际劳动生产率相对于工业上涨很多,而农民家庭的收入一直维持在非农家庭的1/3左右,且在近10年来呈现扩大趋势,这意味着农民并未享受到农业增长带来的福利,且农业与非农业的相对收入依然很大。

由此可见,以帮助提高农民收入尤其是非农收入为目的的财政补贴是有必要的。国家对“三农”问题高度重视,对农业补贴程度不断加大,通过实施“三补贴、两减免”的政策,进一步调动农民的生产积极性,促进农民收入持续增长。农民人均纯收入从2003年的2622元增加到2015年的9892元,年均增长12.8%,比1978—2002年的平均增速高出5.3个百分点(见表3)。农业补贴政策发挥了积极作用,仅“四项补贴”就使2014年农民人均收入直接增加近300元。

(二)保证粮食的生产与供给

我国于2004年起逐渐建立完善主要针对农民粮食种植的“四项补贴”制度,随后改革形成以农业绿色发展为导向的农业支持保护补贴政策体系,并继续实施农机具购置补贴。与此同时,为进一步稳定粮食生产,我国还于2008年起全面启动粮食最低收購价政策,农民种粮积极性不断提高。表4(下页)显示了2009—2018年我国的粮食播种面积、产量及单产的情况。可以看到,我国的粮食生产与供给保持着稳步增长的态势。

然而,从实证研究来看,关于农业补贴与粮食生产关系的问题,现阶段大部分学者都认为多年来的农业补贴已内化为农民的收入补贴,可能并不会直接影响农户的粮食种植行为。比较有代表性的观点是黄季焜等利用全国大样本农户调查的面板数据所作的实证研究[5]。该研究以占补贴总量70%以上比重的粮食直补和农资综合补贴为例,考察了农民对农业补贴政策的响应。调查结果表明,不少农户根本不清楚获得的补贴金额,也不清楚获得补贴的具体类型,大部分农户表示粮食补贴与粮食生产决策无关。还有学者认为,农业补贴政策不仅对粮食生产没有正向激励,反而还带来了资源效率的损失和经济效益低下[6-7]。这一观点在政府干预的产业中也得到了证实。Heo & Kim在对日本和韩国政府重点支持的产业进行实证研究后发现,在政府干预前后,这些产业的全要素生产率并没有出现明显的变化[8]。不过,也有学者基于农业补贴与粮食生产行为存在关联的假设,分析了以上两个变量之间的关系,并得出农业补贴对粮食生产存在的正向作用[9]。在此基础上,关于农业补贴方式如何调整的问题在近期得到较多的讨论。如Tian et al.利用调查数据提出,相比于现行的对农业生产者提供粮食直补的政策,选择对农民土地经营的长期租赁行为给予补贴,将会更有效(更高的生产效率和更少的损失),并且有助于耕地质量较差地区的福利改善[10]。黄季焜等也建议国家将农业各种补贴合并为农民的收入支持,同时加大对提高粮食生产力的投入[5]。

(三)维护粮食价格稳定

维持农产品价格稳定是世界各国政府制定农业政策的一个重要目标。价格支持政策通过改变产品价格会促成新的均衡,这会造成市场价格信号的扭曲,导致价格机制失灵,同时还会带来无谓损失,被世界贸易组织认定为“黄箱”政策的约束范围。

从文献研究来看,关于价格支持政策的实施及其效果方面的研究在学术界争论较多。其中的一个争论焦点在于价格支持政策的必要性问题。有研究认为,对于农产品实施价格支持政策不会带来价格的扭曲。这是因为,农业产出的短期供给弹性非常低,因而农业产出更多地依赖于生产率的变化和投入品的供给,而非实际的产品价格。但更多的研究表明,价格扭曲对于农业生产增长的负面影响很大,它同时还会通过破坏激励机制影响教育、研究、农业要素供给等。也有学者对价格支持政策应在何种情况下使用的问题进行了研究。如Johnson较早地从补偿支付的视角研究提出,当市场价格低于期货价格的10%时,有必要给农民额外的价格支持。如果价格支持政策能够帮助农民形成稳定的价格预期,而不是提高农产品价格的平均水平,那么价格政策就能够改善农业资源的使用效率。对此,也有学者从国际价格稳定的视角提出,追求国内价格稳定性的同时会增加国际市场价格的不稳定性[11]。富国实现国内价格稳定,往往是以增加那些依赖进出口的发展中国家的价格不稳定为代价的。而通过实施控制进出口的价格支持政策来维持国内价格的稳定,会导致其他国家被迫吸收需求和供给的变化,从而给其他国家的经济带来很大的不稳定性。也有文献指出,若一个国家使用单纯的价格支持政策工具(而不辅之以补贴或税收的方式)将会带来价格的稳定[12]。针对中国的研究普遍认为,对农产品的价格支持政策扭曲了市场的价格信息,同时还可能放大价格波动对市场的影响[13]。但就其对于提高粮食积极性的问题上,不少学者根据实证分析提出价格支持政策对粮食增产的效果比粮食直补更好,同时有利于强化农户在重要农产品种植上的增收作用。也有学者提出,由于农产品价格与农资价格之间的联动关系,农产品价格支持对农民的这一增收效果很有可能会被农资价格的上涨所抵消[14]。

从我国的实施情况来看,“价补合一”的政策不仅造成我国粮食市场供求关系失衡,而且导致中央财政负担沉重,至少带来了三方面的经济后果:第一,最低收购价和临时收储政策的托市收购功能,导致“政策价”替代“市场价”,政府收购挤压市场交易,干预了正常市场机制发挥作用。以玉米、大豆为例,“政策价”人为抬高了玉米和大豆比价,导致大豆和玉米临储价格比从2008年的2.5∶1降至2014年的2.1∶1,近5年均低于2.4~2.8的合理区间,过度刺激玉米生产,导致资源错配,大豆主产区农民减大豆、扩玉米,大豆面积和产量逐年萎缩,进口持续增加。第二,粮食上下游产业链关系紊乱。2006—2015年,我国稻谷消费量的年均增速仅为1.51%,而同期入统全国粮油加工企业的大米产量年均增速为16.31%,供求关系严重失衡。“稻强米弱”導致加工企业经营异常困难,行业普遍性亏损,中小企业停产,规模企业开工率只有20%~40%,市场化购销大幅减少。而政策性收储需要中央财政负担大量的收购费和保管费,加之连年上涨的收购价格使农民形成“只涨不跌”的价格预期,导致“政策粮”主导市场。在最低收购价政策影响下,2017年8月我国大米平均价格已经比进口到岸完税成本价高出33.5%,致使入库稻谷难以顺价销售,面临销不出、存不下、购不进的局面。第三,粮食大量过剩,中央财政负担沉重。据统计,2012—2014年,我国玉米临时收储量从3083万吨增加到8330万吨,占当年玉米产量的比例从14.8%提升到38.6%;收购资金从610亿元增加到1866亿元,分别占三大谷物总收购量和金额的58.0%和52.3%。这进一步提高了粮食价格,还造成粮食大量过剩和巨额粮管赤字。日本的经验表明,偏离市场均衡价格幅度过大的价格干预政策,在市场规律作用下会让政策效果适得其反,带来巨大的社会福利损失。与此同时,收储费用还将伴随收储规模扩大、储存时间加长而大幅增长,进一步加重中央财政的负担,粮食价格支持政策已经难以为继。

(四)推进农业绿色生态发展

现阶段,我国农业的绿色发展正面临如下矛盾与问题:一是土地资源约束的矛盾。2009年,我国提出要实施最严格的土地管制制度,并制定了相应的耕地保护政策。与此同时,稳定粮食生产,将饭碗牢牢端在自己手上的要求却并没有减弱,加之我国目前还缺乏耕地保护真正的责任主体,耕地保护的形势在短期内依然存在着压力。二是生态环境破坏的形势严峻,基础薄弱。研究表明,农村面源污染正逐渐成为最为重要且分布最广的污染形式,其环境损失远远大于点源污染。这种损失进一步反过来影响耕地质量和劳动力健康,从而降低农业产出,使贫困家庭陷入“贫困—污染—贫困”的陷阱之中。加之不完善的农地流转制度导致农户丧失对耕地保护的积极性,这将进一步加剧耕地质量的破坏和土壤长期肥力的保持[15]。

在资源环境约束的背景下,2015年以来,我国开始启动以农业绿色发展为导向的农业补贴政策改革,政策目标突出粮食适度规模经营和耕地地力保护,并于2016年全面推开农业“三项补贴”改革工作。2016年中央“一号文件”提出要推动农业可持续发展,实施并完善农业环境突出问题治理总体规划。为进一步推进农业绿色发展,2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅出台了第一个关于农业绿色发展的文件——《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,明确提出了农业绿色发展的总体目标和意见等,以实现农业供给、农民收入和农村生态环境的协调统一。

有效发挥农业补贴在农业绿色发展方面的重要作用,主要取决于农户对政策的响应行为。农户的种植方式、要素投入、技术选择以及土地利用与管护等行为与其收入、风险偏好、预期收益、信贷约束、受教育水平等因素有关。以上因素都能够通过农业补贴以及相关政策的搭配使用得以改变。在农业补贴政策绿色发展效应的问题上,现有文献主要是从要素投入的视角展开的。如Ben et al.提出农业补贴政策的实施增加了农户对于化肥的使用。Goodwin & Hennessy的研究表明,与生产脱钩的直接收入支付政策通过改变农户的信贷约束、风险偏好以及收入水平,最终影响农户的要素投入行为。也有学者对农户的种植决策进行了研究,如Goodwin & Mishra采用面积反应模型实证研究发现,生产灵活性合同对农户的大豆、小麦以及大麦种植面积有显著的正影响。John Lingard认为,农业补贴改变市场产品价格信号可能会造成农民污染投入替代品的增加,甚至转而只生产高收入的产品替代产出相对较少的谷物。但也有学者指出,农业直接补贴可能会扩张农地需求从而增加环境压力。侯玲玲等研究发现,我国的农业补贴在补贴后农户并没有增加单位面积上的化肥使用,这说明补贴前化肥使用量等于或者高于最优使用水平[16]。但是,这并不能表明我国农业补贴政策对环境和资源没有扭曲作用,只能说明没有加重现有的农业面源污染。

三、我国新型农业补贴政策体系的构建

(一)适应劳动力结构变化调整补贴政策

农业补贴的对象主要是从事农业生产的农民,而当前我国的农村劳动力供给结构正在发生转变。第六次全国人口普查显示,我国农村55岁以上人口占农村人口总数的比例为14.98%,高于城镇相应比例,随着新生代农村劳动力逐步向城市二三产业流动,农村劳动力结构呈现更加明显的代际分化特征。我国农村劳动力供给结构的变化,除了城镇化及经济发展的客观推动之外,财政管理制度改革的因素也不容忽视。1994年分税制改革后,地方政府财力减弱,一定程度上造成了我国农村地区沉重的税费负担。一方面,为推进农村地区的公共基础设施建设,村级政府必须想办法筹集资金,而村镇的业务预算和各种费用都主要是通过征税方式向农民收取而来的[17-18]。另一方面,农民还需要交纳以“三提五统”①为代表的庞大的农业性收费,以支持农村地区的各项公益项目。在一些村镇,低收入农户甚至要将年收入的30%以上用于支付各项费用和征税[19]。这导致了两方面的结果:一方面,经济窘迫而又年富力强的年轻农民离开土地,进入城市从事非农生产性活动。而这部分迁移农民的后代可能不会回到农村从事农业活动。另一方面,留在农村的那部分农民种粮积极性下降,加上粮价低迷等多方因素,使得我国粮食单产及总产量在上世纪之交双双降低。粮食单产从1998年的4954.05公斤/公顷下降到2000年的4756.35公斤/公顷,粮食总产量从1999年的5.1亿吨下降到2003年的4.3亿吨,极大地影响了我国的粮食供给和粮食安全稳定。而农业性活动投入相对不足客观上会改变既定价格水平上的劳动力供给量,从而造成农村劳动力市场上供给曲线向内移动,带来市场均衡的变动,最终导致农业生产活动成本进一步升高、农业生产活动进一步减少。因此,在工业化和城镇化不断推进以及劳动力职业自由选择余地扩大的大背景下,依然有必要对农业生产实施正向的激励,以对冲农村劳动力市场上的供给短缺和供给质量下降的问题。

为应对我国农村劳动力结构变化的冲击,以及由此可能带来的农业生产性投入相对不足、农业生产效率偏低的问题,构建新型农业补贴政策体系必须认清补贴对象的结构性变化形势,并作出相应的政策调整。具体而言,应从如下方面着手:

第一,降低农民迁移成本,培育新型农民,引导农业回流。在农村劳动力结构性短缺背景下,政策的重点在于提高劳动力质量,减少青壮年劳动力的进一步流失。一是发展农村工业,利用农业季节性实现农民就地转移。根据农业的生长过程和季节性的变化,创造条件让中青年农民就地能出能回,实现农村富余劳动力转移[20],增加农民收入,防止贫困代际传递。二是为扩大农户经营规模提供条件。农业补贴应适应农村人口结构进一步变化以及家庭經营规模扩大、经营组织形式多样化的趋势,引导农民在内部的分化和转移,促进分工专业化,同时要注意发展农业生产性服务业,增加服务业的拉力[21]。三是加大农业技能培训,提高农业比较收益。培育新型职业农民,提高农民收入和农业比较收益。采取“农业后继者培训工程”,培养大批新型的职业农民,为我国现代农业的发展奠定劳动力基础[22]。

第二,加大农村地区健康人力资本的公共投入,以缓解老龄化带来的农业投入不足冲击。研究表明,健康冲击对农村劳动力的影响存在明显的年龄与性别差异。相较于农村青壮年人,农村中老年人对疾病冲击的承受能力更弱。我国农业生产已经出现劳动投入不足的问题[23],这一定程度上是我国农村劳动力年龄偏大带来的。健康人力资本是影响农业劳动供给数量和质量的重要因素[24]。身体健康有助于在我国农村劳动力年龄偏大的背景下增加劳动时间,提高劳动生产效率,进而提高农民收入。因此,有必要加大对农村地区医疗服务的供给力度,提高农村中老年劳动者的疾病预防和自我保健能力。

第三,有效发挥农业补贴在规模化生产方面的作用。当前,我国种养殖行业中女性劳动力的占比提升,除了农村劳动力迁移成本降低等因素之外,也有农村土地经营规模细碎化的因素。女性农民的劳动时间更容易受疲劳、中暑以及皮肤病等的影响,进而影响农业生产。政府应将性别意识纳入决策过程,更多地关注如何提高农业的规模化、机械化和劳动力的文化素质。一要重视农村妇女的生活保障,在子女托管、社会保障、基础教育等诸多方面给予支持,以增加有效农业生产劳动时间。二要加快农业科技成果在农业生产中的转化,提高农业生产效率。三要增加对农业的投入,提高农业的比较效益,充分发挥农业支持保护补贴在粮食适度规模经营方面的作用,可考虑借鉴上海2004年的做法,实行超额累进式的补贴标准,更好地发挥产粮大县种粮的比较优势和规模经济效应。

(二)推进粮食价格形成机制,构建稳定有效的农产品平衡机制

我国的价格支持政策正从对价格的直接干预向“不足支付”①改变,与引起市场价格上升的进口限制和政府购入相比,消费者经济上的损失要少许多。由于我国面对的是处于低位的国际粮价,而这项调整尚未触及三大主粮,并不能从根本上解决问题。

在国际化竞争压力与大国安全的要求下,我国的价格支持补贴应妥善使用,在恰当时机发挥效力。欧盟的经验表明,在国际粮食价格处于低位时,价格支持政策应该审慎使用,以减少对农业的冲击。而一旦粮食价格回升,改革步伐应同步加速,在周期内完成改革。与此同时,补贴政策重点应该在确保国家粮食安全条件下纠正市场偏差,以促进基础农产品稳定,而不应以弥补成本上升的损失为目的。如有学者提出,应取消对农业生产资料的补贴,让农资价格和农产品价格同时市场化,从而彻底解放对农产品的价格抑制。就粮食最低收购价政策而言,有学者提出有必要建立基于生产要素适当补偿的收购价定价机制,参照目标价格政策采用“差额直补”的方法予以调整。当前,在制度设计上,有必要保持最低收购价政策框架不变,采取“降低支持价格水平+种粮收益补贴或目标价格保险”等组合改革方式,尽快消化粮食临储库存,以直接补贴为主体保障农民利益。在此基础上,逐步导入市场机制,将价格支持和生产补贴合一的价内补贴转变为价外筹资和给付,逐步建立完善农产品市场价格制度,即市场购销完全放开,交易价格由市场主体自主决定。同时,要优化不同品种、不同品质之间的比价关系,减少扭曲生产的价格支持,让粮食价格真实反映市场供求,使麦、稻生产转入注重品质、提高效益、按需生产的良性轨道。与此同时,改革过程中还要注意协调好粮食收购市场中多方市场主体的利益。对于贫困人口的粮食供应,可以借鉴印度等发展中国家的经验,通过政府控制的平价商店供应粮食,使他们获得充足食物。

(三)搭建农业绿色补贴激励政策体系

在我国农业生产方式转变的大背景下,资源环境约束压力要求我国建立耕地保护补偿、生态补偿制度以及绿色金融激励机制,以引导和激励生产者加快转变发展方式。具体而言,要采取如下措施:

第一,取消可能使资源退化或衰竭的补贴,减少财政费用和环境破坏。将农业支持措施调整为与自然资源的需要和管理相挂钩,而非与商品的生产挂钩。如鲍尔·费思通过对印度、智利、菲律宾等国的农业政策进行实证分析后提出,一些会导致地下水衰竭的电费补贴、农药补贴以及其他不利于人体健康的农业补贴政策都应该取消。现阶段,我国有必要减少农业补贴中与化肥购买直接挂钩的项目,推进化肥要素市场化进程,在不牺牲农民经济利益的前提下,继续推广环境友好型施肥技术,实施与农业生产者化肥减量施用挂钩的农业补贴政策,对毒性较低的农用化学品给予补贴而对毒性高的予以征税。与此同时,财政资金还应着力完善农村环境治理项目投资,如增设废弃物集中处理的相关基础设施,建立初级的农业生产性废弃物收购市场等。

第二,制定清洁生产技术的支持与补偿政策。一方面,借鉴国外对清洁生产行为实施补偿措施的经验,在充分尊重农民的意愿和利益的基础上,以粮食主产区的专业农户为补贴对象,确定科学计量补偿标准的方法,对资源节约、环境友好的农业生产方式导致的损失给予补贴。如欧盟2006年将旨在发展农业项目的补贴改为兼顾环境的农业生态补贴形式,规定所有从事低碳农业或生态循环农业的农民均可申请乡村农业和环境管理员证书,获批的申請者都可以得到政府发放的补贴。生态补贴的发放与农户对环境保护标准的执行情况挂钩,若达不到相应的环境保护标准,农户将难以获得补贴。另一方面,要加大农业科技投入和研发支持。绿色农业发展离不开科学技术,建立高产、低能耗、环保的绿色农业模式,有必要增加农村义务教育投资,借鉴美国在农业基础设施建设方面的经验,将农业补贴向具有规模经济和技术外溢的农业科技产业倾斜,改善作物品种,提高单产和增强农业抗病虫害的能力。

第三,择机试行农业生态补贴。为实现我国农业的可持续发展,应借鉴国外实行生态补贴的先进经验,择机实施和推广农业生态补贴,制订对生产者退休计划、资源休耕计划以及通过投资援助提供的结构调整给予补贴的细则。如对退耕还林还草、土地休耕、生态农业等进行补贴,并探索将农户获得补贴与其在生产中的环境保护操作直接挂钩的补贴机制。与此同时,还需要扶持发展一批社会化服务组织开展有机肥的运输服务等。

(四)充分利用“绿箱”政策,加强农村教育和基础设施建设

从补贴结构来看,目前我国的农业补贴政策依然以价格支持为主,呈现重“黄箱”轻“绿箱”的结构性特征。有学者利用生产者等值(PSE,Producer Support Estimate)的方法①估计了1994—2010年我国农业补贴政策结构,其中生产者补贴(PSE)占农业支持总量(TSE)的比重从1994年的21.5%提高到2000年的81.9%,而一般服务支持(GSSE)占农业支持总量(TSE)的比重从1994年的73.3%下降到2010年的18.1%。2013年,我国除小麦、稻谷外,玉米、棉花、油菜籽、食糖的“黄箱”补贴水平分别达到18%、27.7%、18.3%和11.1%,而“绿箱”政策中多项措施未得到使用。与此相对应的是,我国农村地区的基础设施建设薄弱,外部发展环境相对较差。且我国农村地区的基础设施建设多以农民投入为主、政府补助为辅,农业生产所需的水、电、路、气等基础设施建设不足,导致这些领域的生产价格较容易传导到生产成本。

在WTO《农业协定》框架下,新型农业补贴政策体系的构建需要进一步优化结构,促进我国农产品价格稳定和国际竞争力提升。具体而言,要从如下方面着手:

第一,在规则允许的情况下充分利用“黄箱”补贴。需要注意的是,发达国家在工业化初期都实施了以提高农产品进出口贸易为指向的农业补贴政策,农业补贴规模达3000亿美元。经过70余年的发展,农业发展所处的经济体制和背景与我国相比差异较大。现阶段,我国的农业发展面临着来自全球的竞争压力,而这些竞争群体已经经历农业补贴的足够哺育。因此,“黄箱”补贴政策在规则允许下依然有必要而且应该审慎加以充分利用,要健全农产品价格支持体系。在我国农业结构调整和生产方式转变的大背景下,农业补贴“黄箱”政策重点应倾向于提高农产品质量水平和国际竞争力,包括农产品质量标准认证、分级分类产品管理、农产品质量检验检测以及原产地保护等。

第二,用好“绿箱”政策工具,推进农业生产方式调整。农业补贴“绿箱”政策应充分考虑到现阶段农村劳动力的结构性特征,补贴重点应该从过去的产品市场调整到要素市场上来,加大农村人力资本建设和投资的支持。一是对农村劳动力的健康人力资本和教育人力资本提升方面给予支持,进而降低劳动力迁移成本,消除城乡障碍。对于农地应根据其是否可以长期保存进行明确区分,对前者严格限制,后者可任期转用,并征收一定税收,以促进土地的有效利用,并把具有企业家能力的人才培养成农业经营者,同时注重开发农业新技术。二是增加农村的基础设施建设投资,如公路、电力、通信等,并因地制宜地采取相应的补贴措施,増加补贴规模和力度,为农业生产、运输、储藏、销售提供良好的发展环境,降低农业生产成本。与此同时,在农业供给侧结构性改革背景下,补贴政策还应注重提高农产品质量,积极引导和推动企业“走出去”,以“一带一路”沿线国家为重点,支持粮食规模化生产与质量提升,并致力于构建全方位、共同发展的网络平台,重视对“一带一路”沿线国家农业经济、农业生产力、农产品需求的分析,并依据相关分析评估数据制定农产品贸易策略,从而引导并支持企业在生产、加工、运输等方面的国际合作[25]。同时,应该拓宽“绿箱”政策,加大农业科技投入及技术推广等。

参考文献

[1]安德森,速水佑次郎.农业保护的政治经济学[M].蔡昉,杜志雄,等,译.天津:天津人民出版社,1996:35.

[2]蔡昉,王美艳.从穷人经济到规模经济[J].领导决策信息, 2017(5):18-19.

[3]财政部.中央财政今年3917亿用于三农 继续加大投入力度[EB/OL].(2007-10-06).http://www.mof.gov.cn/zhuantihuigu/wglcwmfw/mtjj/200805/t20080519_27323.html.

[4]李贞.科技创新为农业插上腾飞翅膀[N].人民日报(海外版),2017-10-22(006).

[5]黄季焜.农产品供求视角下农业经济和政策前沿问题研究[J].经济经纬,2010(3):1-7.

[6]GALE F, LOHMAR B T, TUAN F C. Chinas new farm subsidies[J]. Social Science Electronic Publishing, 2005(4): 1-16.

[7]杜辉,陈池波.中国政策性农业保险制度的理性反思[J].江西财经大学学报,2010(4):38-43.

[8]HEO U, KIM S. Financial crisis in South Korea: Failure of the government-led development paradigm[J]. Asian Survey, 2000, 40(3): 492-507.

[9]周應恒,赵文,张晓敏.近期中国主要农业国内支持政策评估[J].农业经济问题, 2009(5):4-11.

[10]TIAN Q, HOLLAND, JOHN H, BROWN, DANIEL G. Social and economic impacts of subsidy policies on rural development in the Poyang Lake Region, China: Insights from an agent-based model[J]. Agricultural Systems, 2016, 148: 12-27.

[11]ANDERSON K, TYERS R. Japanese rice policy in the interwar period: Some consequences of imperial self-sufficiency[J]. Japan and the World Economy, 1992, 4(2): 0-127.

[12]DAWE, D. How far down the path to free trade? The importance of rice price stabilization in developing Asia[J]. Food Policy, 2001,26(2): 163–175.

[13]王德文,黄季焜.双轨制度对中国粮食市场稳定性的影响[J].管理世界,2001(3):127-134.

[14]曹芳.农业国内支持政策对农民收入的影响研究[D].南京:南京农业大学,2005.

[15]谢文宝,陈彤,刘国勇.乡村振兴背景下农户耕地质量保护技术采纳差异分析[J].改革,2018(11):117-129.

[16]侯玲玲,孙倩,穆月英.农业补贴政策对农业面源污染的影响分析——从化肥需求的视角[J].中国农业大学学报,2012(4):173-178.

[17]TAO R, LIN Y, LIU M, ZHANG Q. Rural taxation and government regulation in China[J]. Agricultural Economics, 2004, 31(2-3): 161-168.

[18]LIU C, ZHANG L, LOU R, ROZELLE S. Infrastructure investment in rural China: Is quality being compromised during quantity expansion?[J]. China Journal, 2009, 61(61):105-129.

[19]HUANG J, WANGX, ZHI H, et al. Subsidies and distortions in Chinas agriculture: evidence from producer-level data[J]. Australian Journal of Agricultural & Resource Economics, 2011, 55(1): 53-71.

[20]高小贤.当代中国农村劳动力转移及农业女性化趋势[J].社会学研究,1994(2):83-90.

[21]蔡弘,黄鹂.谁来种地?——对农业劳动力性别结构变动的调查与思考[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017(2):104-112.

[22]方鸿.中国粮食最低收购价合理确定机制研究[J].经济与管理,2009(4):20-25.

[23]贺伟.我国粮食最低收购价政策的现状、问题及完善对策[J].宏观经济研究,2010(10):32-36.

[24]鲍尔·费思.农业政策与可持续性——印度、智利、菲律宾及美国的实例研究[M].程伟雪,梁思萃,等,译.北京:中国环境科学出版社,1995:1-10.

[25]苏昕,张辉.中国与“一带一路”沿线国家农产品贸易网络结构与合作态势[J].改革,2019(7):96-110.

Abstract: The internal and external environment of Chinas agricultural subsidy policy has changed a lot nowadays. This is manifested by the changes in the structure of the rural labor force, frequent fluctuations in agricultural product prices, tightening constraints on resources and the environment, and increasing international competition. Guided by the new goal of high-quality and green agricultural development, it is necessary to conduct a comprehensive analysis of Chinas current agricultural subsidy policy and its economic effects in order to build a new agricultural subsidy policy system. This paper proposed some solutions to optimize Chinas agricultural subsidy policies as follows: firstly, we should adjust agricultural subsidy policies in response to changes in the structure of the labor force. Secondly, it is necessary to promote the formation of food price market mechanism, to build a more stable and effective agricultural products market. Thirdly, an agricultural green subsidy incentive policy system is needed to support the agricultural reform above. Fourth, we should make full use of the“green box” policy to strengthen rural education infrastructure.

Key words: agricultural subsidy policy; food production; farmer income; agricultural green development