“十四五”时期中国经济潜在增速测算

刘哲希 陈彦斌

摘 要:“十四五”时期,我国经济增长需要保持一定的速度,这样才能既巩固全面建成小康社会的伟大成就,又为建成社会主义现代化强国打下坚实基础。基于生产函数法测算发现,由于“十四五”时期中国经济将处于资本和劳动等“老动力”减弱而TFP和人力资本等“新动力”不足的过渡期,基准情形下中国经济潜在增速将下降至5.1%左右。考虑到外部环境、新冠肺炎疫情以及经济与金融风险三大主要不确定性因素的影响,潜在增速有可能进一步下滑,对此需要高度警惕。结合本文的测算结果,预计中国将在2023年前后人均国民总收入达到高收入国家的门槛值,但这不能简单地等价于跨越“中等收入陷阱”。中国真正跨越“中等收入陷阱”,还面临经济增长方式转型和壮大中等收入群体等重要挑战。为此,中国应采取进一步深化市场化改革以加快经济增长动力转换、推进收入分配制度改革以扩大中等收入群体等一系列举措,从而保证中国经济平稳健康发展,为实现第二个百年奋斗目标打下扎实基础。

关键词:经济增长;潜在增速;中等收入陷阱;社会主义现代化

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)10-0033-17

“十四五”时期对于中国经济发展具有重要的战略意义,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,肩负着承上启下的重要使命。以全面建成小康社会为新起点,“十四五”时期中国将开始向建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。虽然社会主义现代化的内涵是广泛的,但不可忽视的是,经济体量的较快增长与人均收入水平的持续提升是一个国家迈向现代化的重要基础。刘伟、陈彦斌从跨越“中等收入陷阱”、跻身创新型国家前列以及迈向发达经济体三个维度进行分析后认为,中国要到2035年基本实现社会主义现代化,需要在2020—2035年至少完成人均实际GDP水平翻一番的任务,年均GDP实际增速达到4.8%左右[1]。

“十四五”时期作为迈向社会主义现代化强国新征程的开局五年,面临着更高的增速要求。经济增长理论与各国发展经验都表明,伴随着一个国家经济体量的持续增长与技术水平不断接近世界前沿,其经济增速会呈现趋缓态势。事实上,近年来,中国经济增速已经进入换挡期,2012—2019年中国GDP增速均值为7%,显著低于1978—2011年10%的平均水平。因此,2020—2035年年均GDP实际增速要保持在4.8%左右,“十四五”时期中国经济增速至少要在5%以上,理想情况下应保持在5.5%左右。由此,“十四五”时期中国经济的潜在增速预计能够达到多少,能否为建成社会主义现代化强国的新征程打下坚实基础,就成为亟待回答的关键问题。

一、相关文献综述

从已有研究来看,对潜在增速进行预测分析的方法主要有国际经验类比法、趋势估计法、结构向量自回归法、DSGE模型估计法和生产函数法等几类[2]。就国际经验类比法而言,其是基于经济增长的条件收敛假设,认为在相同发展阶段中各国经济增速应有相似的变化趋势[3]。国际经验类比法过度重视各国经济增长收敛的共性,忽略了不同国家在经济体制与人口等资源禀赋条件上的差异,因而难以准确估算一个经济体的潜在增速[4]。就趋势估计法而言,其核心思想是认为实际产出是围绕潜在产出波动,因此可以使用统计方法分离出经济产出的周期项和趋势项,后者即为一个经济体的潜在产出①。趋势估计法的不足之处在于只能估算经济增长的长期趋势,这与潜在产出的定义有一定差距,而且得到的估计结果稳健性较弱。就结构向量自回归法而言,其是使用SVAR模型识别一个经济体所面临的永久性和暂时性冲击,从而估算一个经济体的潜在产出与产出缺口。这种方法对数据的要求较高,特别是要依靠覆盖较长时期的失业率方面数据进行识别。国内仅有赵昕东、郭红兵和陈平等少数研究采用此方法估计中国的潜在增速[5-6]。就DSGE模型估计法而言,其是以新凯恩斯理论作为理论基础,将潜在产出定义为不存在名义刚性或工资与价格完全弹性时的产出水平。虽然DSGE模型能够对微观个体决策与外生冲击等要素作出细致刻画,但也导致DSGE模型的设定较为复杂,潜在产出的估计结果对模型的具体设定依赖性较强,估计结果对模型参数较为敏感[7]。由此,DSGE模型估算的结果一般与其他方法估算结果的差异较大。

相比之下,生产函数法是测算潜在产出最常用的方法,其以新古典增长理论为基础,将总产出表示为各投入要素的函数,并且将潜在产出定义为当各投入要素充分利用时的产出水平。常见的生产函数形式主要包括柯布-道格拉斯(C-D)生产函数和固定替代弹性(CES)生产函数两种。其中,C-D生产函数的使用最为普遍,主要是因为该函数的要素产出弹性具有明确的经济学含义并且易于估计。CES生产函数是更多用于构建微观层面的生产函数[8]。由于生产函数法不依赖于经济产出本身的历史变化趋势,并且能够准确把握产出在供给端层面的核心特征,因而已成为OECD、IMF及各国央行等机构普遍认可的潜在产出估算方法②。国内研究对生产函数法的运用也在不断增多,已成为估算并预测中国经济潜在增速的主要方法[9]。

有鉴于此,本文将基于生产函数法对“十四五”时期中国经济的潜在增速进行测算与情景分析。在以往相关研究的基础上,本文在测算过程中主要有以下改进:第一,由于不变的要素产出弹性难以妥善刻画中国经济的实际情况,因而本文采用状态空间模型对资本产出弹性进行动态估计。第二,在资本存量的估算上,本文系统对比了固定资本形成总额与固定资产投资总额的区别,并采用可变的资本折旧率对资本存量进行估计。第三,不同于以往研究主要以国家统计局每年公布的就业总人数作为劳动力供给的代理指标,本文考虑到中国的城乡二元结构问题,采取有效劳动供给的概念对中国的劳动供给规模進行测算。此外,在测算基准情形下“十四五”时期中国经济潜在增速的基础上,本文基于外部环境、新冠肺炎疫情以及经济与金融风险三大主要不确定性因素,对“十四五”时期中国经济的潜在增速进行一定的情景分析。

结合测算结果,本文进一步探讨了“十四五”时期中国是否能够跨越“中等收入陷阱”这一重要问题。近年来围绕中国是否会陷入“中等收入陷阱”以及中国何时能跨越“中等收入陷阱”等一系列问题,已有研究展开了较为丰富的讨论[10-12]。不过,现有研究更多是将跨越“中等收入陷阱”简单地等价于人均国民总收入达到高收入国家的门槛值。这一点其实值得商榷,而且很可能会导致低估“中等收入陷阱”所蕴含的潜在风险。本文更为全面地分析了跨越“中等收入陷阱”需要满足的条件与标准,并结合“十四五”时期中国经济潜在增速的测算结果,对中国在“十四五”时期能否真正跨越“中等收入陷阱”进行研判。

二、“十四五”时期中国经济潜在增速测算:基于生产函数法

(一)测算框架设定

其中:Yt代表一个经济体的实际产出水平, At代表全要素生产率(以下简称TFP),Kt代表资本存量。Ht代表附加人力资本的劳动,为劳动数量Lt与人力资本存量Et的乘积。αt和βt分别表示资本和附加人力资本劳动的产出弹性,且有αt+βt=1①。需要说明的是,以往相关研究所估计的要素产出弹性通常为一个样本区间内的平均值,难以体现要素产出弹性在各个时点的动态变化。考虑到中国不处于经济增长的稳态阶段,经济结构在不断发生变化,因而不变的要素产出弹性难以妥善刻画中国经济的实际情况[9,13]。本文在(1)式两端同时除以Ht,并采用状态空间模型对资本产出弹性进行动态估计,由此设定状态空间模型如下:

假设αt服从AR(1)过程。θ为自回归系数,γt和ξt为独立且服从正态分布的随机扰动项,c和b 表示截距项,t为时间趋势项,以控制TFP的趋势变动,η为时间趋势项系数。利用OLS回归确定模型的初始状态和参数初值,然后采用Kalman滤波对状态空间模型中的参数和未知变量进行估计,即可得到资本产出弹性和附加人力资本的劳动产出弹性的动态变化参数。得到动态变化的要素产出弹性参数之后,要进一步估算TFP的增长率,即把(1)式转化为增长率形式,并将αt+βt=1代入,由此可得:

在此基础上,可以计算各生产要素对经济增长的贡献率以及经济的潜在增速。就贡献率而言,是将各个要素的增长率乘以相应的要素产出弹性之后除以实际产出的增长率,即可得到各个生产要素对经济增长的贡献率。就潜在增速而言,对各年的资本存量值、附加人力资本的劳动和TFP等时间序列数据进行HP滤波得到趋势值,然后代入生产函数中可以得到相应年份的潜在产出,从而可以计算得到潜在增速。

(二)数据选取与处理

在模型的数值求解过程中,需要对数据进行处理,主要包括1978—2019年的实际产出、人力资本、劳动力数量以及资本存量。实际产出方面,本文采用经GDP平减指数调整后的实际GDP,相关数据来自历年《中国统计年鉴》。人力资本方面,参照以往文献的一般做法,本文采用劳动力的人均受教育年限这一指标衡量人力资本的变化情况。其中,1978—2007年劳动力人均受教育年限数据来自王小鲁等的测算[14],2008—2019年基于历年《中国劳动统计年鉴》的统计数据。

这里需要着重说明的是劳动力数量与资本存量两个数据的测算。劳动力数量方面,国外研究主要采用工作小时数这一指标,由于中国缺乏劳动投入时间的相关统计,因而对于劳动要素的处理主要采取以下两种替代方式:一是采用就业人员数量作为劳动供给规模的代理变量,将HP滤波处理后得到的趋势值作为潜在的劳动供给。二是将劳动就业人数与经济活动人口的比值定义为劳动参与率,HP滤波后得到潜在的劳动参与率,并将这一潜在劳动参与率与经济活动人口数的乘积作为潜在的劳动供给数量。

在此基础上,本文认为不应忽视的一个关于中国经济的典型事实是,在城乡二元体制下农村富余劳动力难以向城镇实现完全转移,由此有一部分劳动力由于难以得到就业机会,而留在农业部门务农。从数据统计上看,这部分人群一般被算作在第一产业就业,但其实劳动力并没得到充分利用,由此一定程度上掩盖了农村部门的隐性失业现象[15]。通过比较各主要经济体的第一产业就业的占比与增加值占GDP比重,也可以发现这一问题。由图1可以看到,对于美国等发达经济体而言,第一产业就业的占比基本在5%以下,OECD成员国的平均水平为4.8%。相应地,第一产业增加值占GDP比重也偏低,基本上在2%左右。这意味着第一产业的劳动生产率能够达到第二和第三产业的1/2左右。相比之下,中国在城乡二元结构影响下,第一产业就业的占比高达25%以上,而增加值占GDP比重仅能达到7%左右,这意味着第一产业的劳动生产率仅为第二和第三产业的1/4左右。因此,考虑到第一产业较为庞大的就业规模与相对偏低的生产效率,将第一产业就业与第二和第三产业就业规模相加,从而作为整个的劳动供给规模,是有待商榷的。因此,本文采取有效劳动供给的概念,将第二和第三产业就业人员视为有效劳动数量,并根据二三产业人均GDP与第一产业人均GDP比值的1/2,测算出第一产業的有效劳动数量,从而得到有效劳动供给的总体规模。

资本存量方面,在测算方法上本文采用永续盘存法。测算公式为:Kt=It /Pt+(1-δt)Kt-1,It为每期新增资本总额,Pt为固定资产投资价格指数, δt为资本折旧率。其中,对于It的代理指标,已有研究通常采取固定资本形成总额或全社会固定资产投资这两个指标。从统计数据上看,固定资本形成总额和全社会固定资产投资在2003年之前基本一致,不过在2004年之后出现了明显的分化。全社会固定资产投资总额显著高于固定资本形成总额。其中的一个重要原因在于,全社会固定资产投资总额包括土地交易金额,而固定资本形成总额剔除了土地交易部分。伴随着21世纪以来城镇化的快速推进与商品住房市场的迅猛发展,土地交易规模快速增长,这一定程度上导致固定资本形成总额和全社会固定资产投资走势出现分化。由于土地交易只是使用权的转换,不产生新的生产性资本,因而本文采用固定资本形成总额作为It的代理指标。固定资产投资价格指数1990年之后的数据源于2019年的《中国统计年鉴》,1990年之前的数据根据《中国国内生产总值核算历史资料:1952—2004》中固定资本形成总额和固定资本形成总额指数,测算得到所隐含的固定资产投资价格指数。

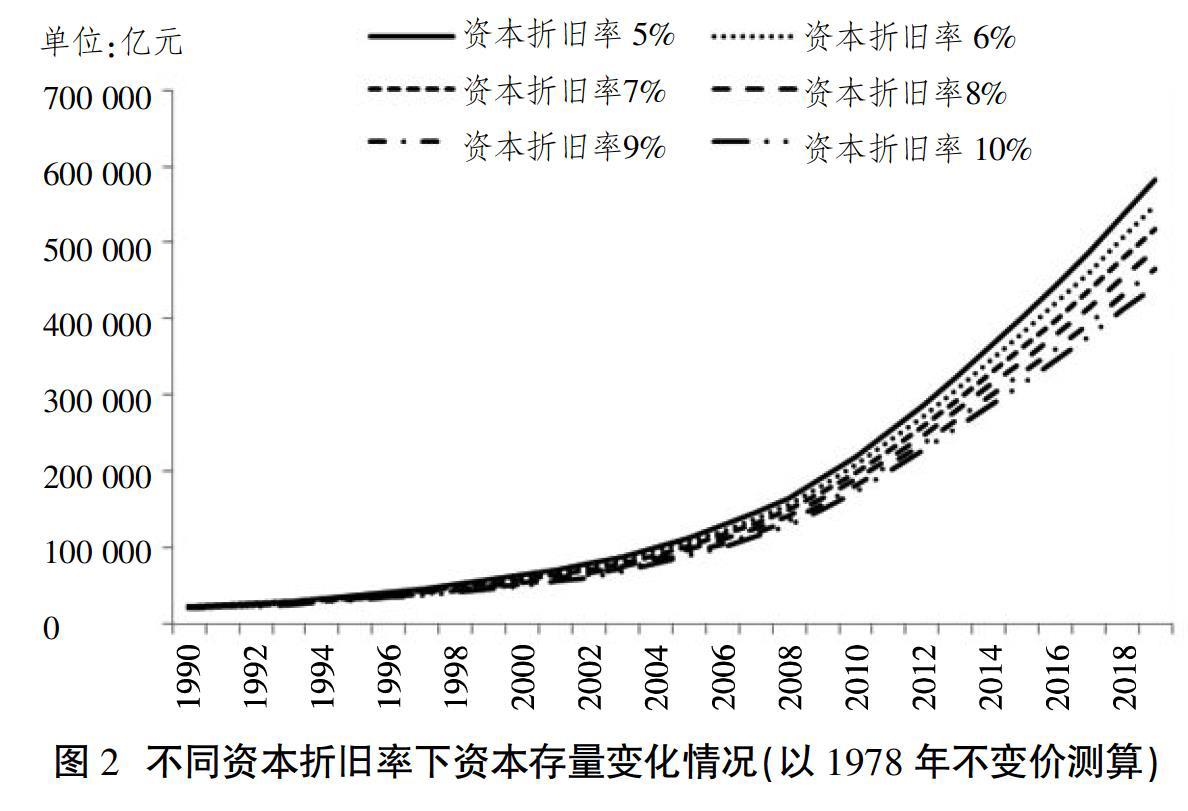

在资本折旧率的设定上,由于真实数据难以观测,因而已有研究的设定也有所差异。不过,总体上是在5%—10%的区间之内取值。比如,郭庆旺和贾俊雪、陈彦斌和刘哲希等文献将资本折旧率设定在5%[16,9],闫坤、刘陈杰对资本折旧率采取分段设定的方式,即从1978—1990年的5%逐步上升至2011—2020年的7%[17]。本文测算了不同资本折旧率的资本存量情况,从图2可以看到,当资本折旧率设定在5%时,测算得到2019年的资本存量比资本折旧率设为10%时高出30%左右。由此可见,不同资本折旧率的取值对最终测算得到的资本存量具有一定的影响。经过综合考虑之后,本文对资本折旧率采取分段设定的方式,1978—1990年设定资本折旧率为5%,1991—2007年设定为6%,2008—2019年设定为7%。由此,资本折旧率的均值在6%左右,这也与陈昌兵等一些研究对资本折旧率的估计结果基本一致[18]。

基于实际GDP、资本存量、劳动力规模以及人力资本等数据,本文通过(2)(3)式可以得到要素产出弹性。在此基础上,通过(4)式可以得到各年的TFP水平,并利用HP滤波方法获得TFP的趋势值。再结合要素产出弹性、资本存量、附加人力资本的劳动力规模趋势值可以得到各年的潜在产出水平以及潜在增速。

(三)基准情形下“十四五”时期中国经济潜在增速分析

图3(下页)展示了改革开放以来各个时段中国经济潜在增速的变化情况,这也是本文预测“十四五”经济增长趋势的依据。可以看到,20世纪80年代、90年代以及21世纪的头十年,中国经济的潜在增速均保持在10%左右的高水平。这得益于市场化改革、人口红利以及全球化红利等多重因素。然而,自2010年以来,中国经济潜在增速开始持续下滑,2010—2019年潜在增速的均值降至7.8%。这一定程度上符合经济发展的一般规律,一个经济体随着经济体量与发展水平的不断提升,其资本存量会逐步接近稳态值水平,技术水平也愈加逼近前沿从而后发优势减弱,这些因素都会导致经济增长速度不断放缓。从国际经验来看,德国、新加坡、日本、韩国等经历过高增长的经济体,经济增长速度大多是在高增长开始后的第三个或第四个十年开始回落[19]。

不过值得注意的是,中国经济的潜在增速在近年来的下滑势头有所加快。2010年中国经济的潜在增速依然能够达到9.7%左右,到2015年已下滑至7.5%,到2019年潜在增速下降至6.2%左右。潜在增速持续下滑的主要原因在于资本与劳动两大“老动力”减弱的同时,TFP和人力资本两大“新动力”并未显著增强,以致中国经济增长动力不足。就资本和劳动两大“老动力”而言,2015—2019年资本存量和劳动力增速均值分别为9.9%和1.4%,比2010—2014年分别下滑了3个和1个百分点。就人力资本和TFP两大“新动力”而言,2015—2019年人力资本增速比2010—2014年下降了0.7个百分点,质量型人口红利还未得到有效释放。TFP增速则在经历了全球金融危机冲击和“三期叠加”等因素后,开始恢复性回升。不过,在外部环境存在较大不确定性以及国内结构性问题未得到彻底解决的情况下,2015—2019年TFP增速均值仅为-0.7%,比2010—2014年回升0.5个百分点。

按照当前的潜在产出增长路径,结合各生产要素的变化,可以得到基准情形下“十四五”时期的经济增长趋势。资本存量方面,“十三五”时期每年新增固定资本增速为6%左右,预计“十四五”时期消费占GDP比重上升、投资占GDP比重下降。同时,房地产长效机制的构建与地方政府隐性债务问题的出现,将对房地产投资和基础设施建设投资形成较大的制约。由此,预计“十四五”时期每年新增固定资本增速均值在5%左右。附加人力资本的劳动力方面,人口老龄化将会持续深化,劳动力数量依据劳动参与率、劳动适龄人口以及有效劳动供给规模占总体就业比重的HP滤波趋势值进行推算。人力资本增速在经历了“十三五”时期的放缓后将进入平稳期,由此,预计“十四五”时期附加人力资本的劳动力增速均值为0.5%左右。TFP方面,“十三五”时期TFP增速已呈现回升趋势,伴随着新一轮以数字化和人工智能为主导的技术革命的迅速发展以及市场化改革的进一步深化,基准情形下假设“十四五”时期延续这一趋势,预计增速均值可以回升到0.5%①。从以上变化趋势可以看到,“十四五”时期资本和劳动两大“老动力”对经济增长的推动作用将继续减弱,但TFP对中国经济的支撑将有所增强。基于生产函数法的测算结果表明,预计“十四五”时期中国经济的潜在增速均值为5.1%左右(见表1)。

三、“十四五”时期中国潜在增速的情景分析:基于三种不确定性

虽然基于生产函数法测算的基准情形下“十四五”时期中国经济的潜在增速均值为5.1%左右,但不容忽视的是,现阶段中国正处于百年未有之大变局之中,面对国内外复杂严峻的形势,经济增长面临较大的不确定性。因此,这里主要讨论可能会对“十四五”时期中国经济潜在增速产生显著影响的三大不确定性因素,并对潜在增速作出一定的情景分析① 。

(一)外部环境的不确定性

改革开放以来,中国坚定扩大对外开放的道路,通过“高储蓄—高投资—高出口”的发展战略使中国迅速发展成为“世界工厂”。1982年,中国货物出口占全球货物贸易的比重仅为1.1%;2018年,中国在全球货物出口贸易中所占比重达到12.6%,已连续十年位列全球第一。“世界工厂”这一發展模式也成功推动了中国长达40余年的高速增长。然而,2008年全球金融危机以来,外部环境发生了较为深刻的变化,不确定性显著增强。

具体而言,突出表现为以下三个方面:一是全球经济增长的不确定性。2008年全球金融危机爆发至今虽然已有10多年的时间,但美、日、欧等发达经济体依然未彻底摆脱其影响,经济增长陷入了长期乏力的困境,增长前景面临较大的不确定性,面临长期停滞的风险。二是全球贸易格局的不确定性。近年来,在全球贸易增速放缓的大背景下,贸易保护主义有所抬头,逆全球化态势呈现加剧迹象,这或将引发全球产业链与供应链布局的重新调整。同时,以WTO上诉机构停摆为标志,全球贸易规则也将进入重构阶段,各主要经济体之间的贸易摩擦或呈现进一步加剧势头。三是全球金融市场的不确定性。2008年全球金融危机之后,虽然主要经济体的经济增长动力较为疲软,但是金融市场十分活跃。美国三大股指以及房地产价格水平已超过危机前的水平,其中,纳斯达克指数已达到2008年金融危机之前峰值的4倍之多。金融市场活跃的背后是过剩的流动性与迅猛增长的债务的支撑。根据国际清算银行的统计,2008年金融危机之后发达经济体的宏观杠杆率不仅没有下降,反而进一步上升,2019年末已高达274.5%,这也为新一轮全球金融危机的爆发埋下了隐患。此外,民粹主义、地缘政治等因素也进一步增加了外部环境的不确定性。

外部环境的不确定性会通过资本、劳动和TFP三条机制来影响中国经济的潜在增速。就资本而言,“出口—投资”联动机制一直是支撑中国经济投资增长的重要力量。一方面,随着“世界工厂”发展模式的建立,全球产业链的中心逐步向中国转移,外商直接投资快速增长。1990—2019年,外商直接投资平均增速高达16.8%。另一方面,出口的快速增长提高了企业的利润与盈利预期,激励着国内企业增加机器设备、厂房等生产性投资的规模,从而推动了全社会固定资产投资的增长。因此,随着外部环境不确定性的增加,外部需求的放缓与贸易摩擦的增加,将会对资本增速产生一定的抑制作用。就劳动而言,外贸企业一直是中国吸纳就业的主力军,据测算,外贸企业直接或间接带动的就业规模达1.8亿人以上, 占二、三产业总体就业规模的30%以上。如果外部环境不确定性对外贸企业产生较大冲击,就可能会带来较为明显的失业压力,进一步降低劳动力增速。就TFP而言,改革开放以来,无论是全球化红利的釋放,还是对国外先进技术的吸收消化,都是推动中国TFP增长的重要因素。因此,外部环境不确定性增加会对TFP产生较为明显的影响。

由于外部环境因素的演化本身就存在较大的不确定性,因而本文设定三种情形,分别为情形1、情形2与情形3。情形1是较温和的影响情形。其中,假设不确定性对资本增速的影响,基本可以被国内新增的投资需求所抵消,对每年新增投资的影响不超过0.5个百分点。对劳动力增速的影响也较为温和,预计每年会使劳动力增速额外下降0.15个百分点,对应于100万人左右的失业规模,占外贸企业直接或间接带动总体就业规模的0.5%左右。同时,对TFP增速影响主要体现为抑制其回升势头,预计每年会影响0.1个百分点左右。情形2是影响程度有所增加的情况,假设对每年新增投资的影响在1个百分点左右,对劳动力增速的影响上升至每年会使劳动力增速额外下降0.25个百分点,同时每年影响TFP增速0.3个百分点。情形3是影响较为严重的情况,不排除发生新一轮经济与金融危机的可能性。不过考虑到届时会出台一定的调控政策,因而对资本和劳动的影响与情形2一致。但对TFP而言,一方面外部不确定性影响较为严重时对TFP影响较大,另一方面政府较大规模的干预也会带来资源配置效率的下降,因此预计TFP的回升势头会显著放缓。基于以上设定,测算得到情形1、情形2和情形3下的“十四五”时期中国经济潜在增速分别为4.8%、4.5%和4.1%。

(二)新冠肺炎疫情影响的不确定性

新冠肺炎疫情暴发以来,无论是其本身的严重程度,还是对经济的影响,都已显著超出最初的预期。当前,社会各界就新冠肺炎疫情对经济发展的影响的讨论多集中于短期内的消费、投资和出口三大需求,但其对经济潜在增速的影响也不容忽视。基于历史数据的实证分析发现,在全球范围内死亡数超过10万例的大规模疫情均会对长期经济增长产生显著的影响[21]。

就新冠肺炎疫情而言,主要会通过以下机制影响潜在增速:第一,新冠肺炎疫情的持续蔓延会进一步加剧逆全球化趋势,一些国家会出于国家安全等考虑调整和重构供应链的全球布局,这将导致资源难以达到最优配置,从而降低资源配置效率。第二,新冠肺炎疫情下企业收入与盈利状况均出现显著下滑,从而出现较大规模的缩减用工情况。同时,国内外对人员流动的管控强度都在显著提高,这会显著降低劳动力外出务工意愿,导致劳动参与率的下降,从而影响劳动力增速。第三,新冠肺炎疫情不仅会通过影响出口来影响投资需求,而且还会通过降低居民收入与增加居民预防性储蓄等渠道抑制消费需求,这也会降低生产性投资需求,对资本增速产生影响。

由于新冠肺炎疫情的演化存在较大的不确定性,因而很难较为精准地预估疫情对潜在增速的影响,本文对几种情形进行大致估算以供参考,分别为情形4、情形5和情形6。情形4的假设情况是,新冠肺炎疫情在2020年能够得到有效控制,由此,新冠肺炎疫情对“十四五”时期中国经济增长的影响将较小,随着人们对疫情担忧情绪的逐步消失,经济增长将回归至基准情形。情形5的假设情况是,新冠肺炎疫情呈现长期化和常态化情况,预计持续2—3年。这就会对全球经济增长形成长期的抑制作用,或引发供应链在全球范围内的重新布局,对“十四五”时期的TFP增速将产生抑制作用。由此,假设“十四五”时期TFP增速不再延续回升势头,维持2015—2019年的TFP增速水平。同时,疫情的长期化将对资本和劳动力增速产生较为显著的影响,假设该情形下“十四五”时期劳动力增速的每年下滑幅度是基准情形的2倍,新增固定资本增速均值降为4%。情形6的假设情况是新冠肺炎疫情对全球经济触发额外影响,比如,在全球范围内引发较大规模的经济与金融危机。由于政府预计会采取较大规模的政策手段对冲,因而资本和劳动增速假设与情形5一致。不过从历史经验来看,大规模的刺激政策会因为恶化资源配置效率等原因降低TFP增速,由此TFP增速会相对于基准情形下的走势出现明显下降。本文设定的降幅对照于2008年全球金融危机前后5年的降幅。综合以上设定,测算得到情形4、情形5和情形6下的“十四五”时期中国经济潜在增速分别为5.0%、3.9%和3.4%。

(三)经济与金融风险

除了外部环境与全球范围内疫情演化的不确定性,国内的形势也较为复杂严峻,经济发展面临一系列经济与金融风险的挑战,这为未来的经济增长增加了不确定性。具体而言,“十四五”时期中国主要面临三方面的经济与金融风险。

1.高债务与高房价相叠加的风险

债务与资产是一个硬币的两面,中国的高债务与高房价问题密切相关。一方面,高房价支撑了地方政府的“土地财政”与以地融资的发展模式,推动了地方政府债务尤其是隐性债务规模的扩张。另一方面,房价的持续上涨也吸引着更多信贷资金流入房地产业,激励了居民部门的举债买房行为,这推动了居民部门杠杆率的上升,并反过来又促进了房价的上涨。根据本文的测算,2008年全球金融危机之后的10年间,中国宏观杠杆率上升了106.2个百分点,而“居民部门+地方政府+地方国企(包括地方融资平台)”能够解释2008—2018年杠杆率80%以上的增幅。因此,中国经济面临出现“债务压力增加—抛售房产—房地产价格下跌—债务压力进一步增加、债务违约增多”的恶性循环的风险。由此,局部的债务违约风险容易传染至整个居民和地方政府部门,进而传导至金融体系,引发系统性金融危机。

2.外汇风险

尽管当前中国已经成为全球第二大经济体,但是仍处于新兴经济体行列。通常而言,新兴经济体的资产一般被视为风险资产。一旦全球经济形势出现波动或者对新兴经济体的增长预期发生改变,资本就会大幅从新兴经济体流出,而流入发达经济体之中。因此,对于发达经济体而言,较少会遭遇到外汇风险,但对于新兴经济体而言,外汇风险的出现就较为频繁。从历史经验来看,一个新兴经济体从高速增长向中高速增长的过渡时期,往往是外汇风险的高发期。其中的主要原因在于,在由高速增长向中高速增长的过渡中,一个国家在以往高速增长时所掩盖的问题会逐步暴露。这更容易引发外界对该国经济增长的担忧,从而出现资本外流与汇率贬值的压力,导致外汇风险的爆发① 。

就中国而言,虽然经济增速也进入换挡期,但由于拥有庞大的外汇储备与跨境宏观审慎管理手段,因而各界对汇率贬值的担忧较小。不过,对于这一风险还是需要警惕。究其原因,虽然近年来中国的外汇储備规模稳定在3万亿美元左右,但随着经济体量的不断增长,所需要的外汇储备规模也随之增加,即外汇储备的“安全线”会上升,预计到2023年前后我国外汇储备的“安全线”会达到3万亿美元以上②。同时,中国对外开放的大趋势不可改变,越来越多领域的对外开放也将增加资本监管的难度。由此,尽管中国长期内汇率不存在持续贬值基础,但这不意味着在一定时期内汇率不会发生大幅贬值的情况。在非理性预期与投机性行为等因素的影响下,可能会形成“汇率下跌—贬值预期加剧—资本外流加大—汇率进一步下跌”的循环,导致汇率超调现象出现。这会对中国实体经济与金融体系的运行形成较大的冲击,加大系统性金融危机的爆发概率。

3.结构性问题恶化的风险

新时代下我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,结构性问题更加突出,反映在总需求结构、产业结构、收入结构、城乡结构、区域结构等多个方面。当前最值得警惕的是两个方面的结构性问题:一是中小企业盈利状况快速下滑的风险。由于面临融资难、融资贵以及税负感较高等一系列问题,中国中小企业的生产经营压力一直较大①,在经济下行阶段,“规模小、抗风险能力弱”的中小企业更容易受到冲击。中小企业是吸纳就业的主力军,如果中小企业出现局部较大规模的破产或倒闭潮,将会对中国经济形成显著冲击。二是中等收入群体收入快速下滑的风险。中等收入群体是社会的“稳定器”,也是推动经济增长的核心力量。改革开放以来,虽然中国的收入差距显著扩大,但主要是由高收入群体收入增速过快所致。在此期间,中低收入群体收入增长也较快,只不过增速低于高收入群体,从而导致收入差距逐步拉大②。但2016年以来,中国收入分配格局发生的一个明显变化是,大多数居民的收入增速出现了明显下滑,其中,中低收入群体收入增速的下滑速度更快。国家统计局数据显示,2018年,中等20%收入群体的可支配收入增速已下滑至3.1%,而最高20%收入群体的可支配收入增速依然能达到8.8%。因此,中等收入群体收入的快速下滑是不可忽视的风险,这将显著影响到社会稳定以及经济发展的可持续性。

由于风险演化具有非线性特征,因而难以具体量化经济与金融风险对“十四五”时期潜在增速的影响。不过可以明确的是,从东亚金融危机或拉美危机等历史的经验教训来看,上述风险之中若有一点或几点切实发生并引发经济与金融危机,对经济增长的影响将会较为持久而深刻,甚至不排除在个别年份使经济跌落至2%左右的低增长区间。由此,相比于基准情形,对“十四五”时期中国经济潜在增速均值的影响程度预计至少在1个百分点左右。

四、“十四五”时期中国能否真正跨越“中等收入陷阱”

随着中国在2010年成为中高收入经济体以来,中国是否会陷入“中等收入陷阱”,以及中国何时能跨越“中等收入陷阱”而成为高收入经济体等问题,就引起了各界的高度关注与广泛讨论。2019年,中国的人均国内生产总值和人均国民总收入双双突破1万美元大关,距离世界银行划定的高收入国家的门槛值只有不到20%。由此引出的一个重要问题是,中国能否在“十四五”时期跨越“中等收入陷阱”?

(一)预计2023年前后中国人均国民总收入达到高收入国家的门槛值

1989年以来,世界银行基于人均国民总收入(按照Atlas方法测算)将全球所有经济体分为四组,分别为低收入国家、中低收入国家、中高收入国家与高收入国家。划分标准每年更新一次,这也是目前最为广泛认可和使用的标准。以2019年为例,高收入国家的门槛值是人均国民总收入达到12 375美元以上,中高收入国家的人均国民总收入是3996—12375美元之内,中低收入国家的人均国民总收入是1026—3995美元,低收入国家的人均国民总收入在1025美元以下。图4展示了中国人均国民总收入、中高收入国家门槛值、高收入国家门槛值的各年变化情况。可以看到,改革开放之初,中国的人均国民总收入低于中低收入国家门槛值,属于低收入国家。伴随着改革开放以来中国经济的快速发展,中国于1998年正式迈入中低收入国家的行列,并进一步在2010年跻身中高收入国家行列。在此之后,中国的人均国民总收入持续攀升,不断缩小与高收入国家门槛值的差距。

按照基准情形下“十四五”时期中国经济潜在增速均值为5.1%的情况测算①,假设通胀率保持在2%,人民币兑美元汇率将保持在7。人口增长速度基于联合国2019年发布的世界人口展望数据。同时从历史走势来看,世界银行划分的高收入国家的门槛值每年也有所不同,所以主要依据2010—2019年高收入国家门槛值的增长速度,外推高收入门槛值的变化情况。由此从图4可以看到,基准情形下在2023年前后,中国人均国民总收入能够达到高收入国家的门槛值。

(二)人均国民总收入达到高收入国家门槛值不等价于跨越“中等收入陷阱”

“中等收入陷阱”的概念由世界银行首次提出,但实际上论述较为简略,主要是基于Garrent的一篇研究中“比起较富或较穷的国家来,中等收入国家的增长会相对较慢”的结论[23]。“中等收入陷阱”的概念提出之后,受到了经济学者与社会各界的广为关注与讨论,但一直没有严谨完整的定义。目前普遍认为的“中等收入陷阱”定义是,当一个国家人均国民总收入达到中等收入国家水平后,由于不能实现经济增长方式转型等原因,经济增长动力不足,难以迈向高收入国家行列,长期停留在中等收入国家行列[24]。

由此,现有研究通常将跨越“中等收入陷阱”理解为使一国人均国民总收入高于高收入国家的门槛值,这就引发了两类讨论:一是“中等收入陷阱”究竟是否存在?一些研究通过国际经验数据,没有找到中等收入国家向高收入国家转化概率更低的证据,由此提出“中等收入陷阱”本身就不存在[12]。不过,也有一些研究通过实证研究,验证了“中等收入陷阱”的存在,这就导致该问题存在较大争议。二是“中等收入陷阱”对于中国是否是一个伪命题?截至2019年,中国人均国民总收入已经迈上1万美元大关,距高收入国家的门槛值仅有不到20%的差距。据此,一些观点认为,按照中国经济的增长势头,人均国民总收入达到高收入国家标准只是时间问题,“中等收入陷阱”不会对中国带来挑战,只是一个伪命题。

本文认为,以人均国民总收入作为是否跨越“中等收入陷阱”的核心标志,是值得商榷的,主要有以下两方面的原因:

第一,世界银行划分的高收入国家范围标准在不断变宽,这可能导致一个经济体跨越“中等收入陷阱”的“假象”出现。按照世界银行的划分标准,1991年全球只有18%的国家属于高收入国家,而2015年这一比例变为37%[12]。与此同时,高收入国家门槛值与平均值的差距也在不断扩大。本文对比了高收入国家人均国民总收入的平均值与高收入国家的门槛值,发现两者的比值从1988年的2.82上升至2018年的3.67(见图5),这也进一步印证了高收入国家范围标准在不断变宽的事实。由此就会出现一种情况,即使一个经济体与高收入国家的“真实差距”没有缩小甚至有所扩大,但由于高收入国家的划分标准在不断放宽,依然会出现该经济体能够跻身高收入国家行列的情况。显然,这种从数据上的“跨越”不能代表一个经济体真正跨越了“中等收入陷阱”。

第二,从国际经验来看,如果一个经济体只是人均国民总收入略高于高收入国家的门槛值,那么很容易再次回落到“中等收入陷阱”之中,不能视为真正跨越“中等收入陷阱”。拉美国家就是典型的例子,阿根廷、巴西、委内瑞拉等长期被公认为陷入“中等收入陷阱”中的代表性国家,其在一段时期的人均国民总收入已经达到高收入国家的门槛值。比如,巴西、阿根廷2013年人均国民总收入超过了高等收入国家门槛值3%左右。但是,随后巴西的人均收入水平持续下滑,又回落至门槛值以下,重新陷入“中等收入陷阱”之中。阿根廷的人均国民总收入则一直在高收入国家的门槛值附近徘徊。另一个典型案例是俄罗斯。俄罗斯2013年人均国民总收入一度超过高收入国家门槛值20%左右,但此后受经济增长方式单一等因素影响,人均国民总收入再次回落至高收入国家的门槛值以下。由此可见,不能简单地将人均国民总收入达到高收入国家门槛值的时点认为是跨越“中等收入陷阱”的时点。

本文认为,要判断一个国家是否真正跨越“中等收入陷阱”,需要更为全面与严苛的条件与标准。事实上,抛开对于“陷阱”一词是否得当的争议之外,现有研究对于一个经济体从中高收入国家向高收入国家过程中所面临的严峻挑战与困难,基本都形成了共识。只有真正解决这些困难与挑战,中国才能真正地跨越“中等收入陷阱”。概括而言,困难与挑战主要集中于经济与社会两个层面。

就经济层面而言,核心在于经济增长方式能否顺利完成转型,从而保持可持续发展。从国际经验来看,当一个经济体从低收入迈向中高收入的阶段,经济增长主要依靠资本与劳动力等要素投入,而当一个经济体处于中高收入与高收入行列時,资源配置效率与技术进步就成为推动经济增长最为关键的要素。因此,一个经济体是否能将经济增长方式从对资本和劳动等要素的依赖转为对技术创新和效率改进的依靠,对于跨越“中等收入陷阱”就尤为重要。这可以保证经济体在跨越“中等收入陷阱”之后继续保持对发达经济体的追赶态势,从而不会再跌落“中等收入陷阱”之中。以韩国为例,20世纪80年代韩国有效地激发了技术创新热潮,推动了韩国生产率的提升,降低了对要素投入的依赖,这成为其跨越“中等收入陷阱”的关键动力[25]。相较之下,巴西、阿根廷与俄罗斯等国家迟迟难以完成经济发展模式的转型,经济增长过度依赖资本等要素,从而难以摆脱“中等收入陷阱”的困扰。

就社会层面而言,核心在于是否能够有效扩大中等收入群体。“中等收入陷阱”不仅是经济增长的陷阱,而且是“社会危机陷阱”,阶层差距的持续扩大会使社会陷入动荡状态[26]。拉美国家陷入“中等收入陷阱”的一个主要成因就是分配不均,由此形成的社会两极分化对经济可持续发展产生了显著的负面影响[10]。从世界银行的统计数据来看,巴西、阿根廷、委内瑞拉等拉美国家的基尼系数基本都在0.4的警戒线之上。相较之下,成功跨越“中等收入陷阱”的日本、韩国的基尼系数均在0.3左右的合理水平。进一步从中等收入群体所占比重来看,瑞士银行2015年的研究报告显示,巴西等陷入“中等收入陷阱”的国家中产群体收入占比不超过10%①,而欧洲中产群体的占比为33.1%,美国为37.7%。韩国与日本的中产群体占比更是高达45%和60%。由此可见,缩小贫富差距,尤其是壮大中等收入群体,是跨越“中等收入陷阱”的关键一环。

(三)中国“十四五”时期真正跨越“中等收入陷阱”面临较多的挑战

根据之前的分析可知,如果只是从人均国民总收入是否达到高收入国家门槛值,那么作为中国是否跨越“中等收入陷阱”的判断依据,中国将会在2023年前后跨越“中等收入陷阱”,难度并不大。然而,这显然会低估“中等收入陷阱”所蕴含的挑战与风险。从更为全面的标准来看,中国“十四五”时期真正跨越“中等收入陷阱”还面临较多的挑战。

第一,“十四五”时期中国将继续处于新旧增长动力转换期,虽然TFP对经济增长的贡献率将会有所提升,但资本依然是推动经济增长的主要动力,经济增长方式完成转型面临较大挑战。改革开放以来,经济增长主要依靠资本和劳动等要素驱动,1980—2019年两者对经济增长的贡献率总和高达近90%。与众多陷入“中等收入陷阱”的国家类似,当前中国也面临传统经济增长模式难以为继的问题。一方面,人口老龄化进程的快速推进导致劳动对经济增长的贡献率显著减弱,预计“十四五”时期将对经济增长形成抑制作用。另一方面,在高债务与部分领域投资已经过剩等影响的情形下,资本积累增速在持续下滑。“老动力”的减弱导致了2010年以来中国潜在增速的较快下滑。与此同时,中国经济增长的新动力还有所不足。按照当前经济的增长趋势,预计“十四五”时期资本依然是经济增长的核心驱动力,贡献率将达到80%以上,TFP的贡献率会有所回升,但预计在10%左右(见图6)。可见,“十四五”时期中国经济增长彻底完成转型难度较大,反而可能会因为新旧动力难以衔接,经济增速出现一定的下滑。

第二,“十四五”时期中国的人均国民总收入虽然会越过高收入国家门槛值,但要真正被视为跨越“中等收入陷阱”,需要超过门槛值20%以上。之所以将标准设定在高于20%,主要有两方面的考虑:一方面,从国际经验来看,当一个经济体的人均收入水平仅略高于高收入国家门槛值,很容易再次跌落至中等收入行列之中。反之,当一个经济体人均收入水平高于高收入国家门槛值20%以上时,即使经济发展面临一定的冲击时,也不至于导致经济重新陷入“中等收入陷阱”之中。另一方面,如前所述,世界银行划分的高收入国家范围标准在不断变宽,以2004年为临界点,可以明显划分为两个阶段:1988—2003年,高收入国家人均国民总收入平均值与高收入国家门槛值的比值为2.74,而2004—2018年该比值上升至3.38,这就造成了一些国家从数据上跨越“中等收入陷阱”的假象。若保持统一标准,2018年高收入国家的门槛值应为当前实际门槛值的1.23倍,也是高于20%以上。由此,本文认为,一个经济体的人均国民总收入至少高于高收入国家门槛值20%,才能真正满足跨越“中等收入陷阱”的条件。在“十四五”时期,中国可能难以达到这一标准,基准情形下2025年人均国民总收入将高于高收入国家门槛值18%左右。预计在2026年,才能满足高于门槛值20%的条件。进一步考虑外部环境、新冠肺炎疫情以及经济与金融风险等不确定性因素的影响,中国人均国民总收入满足超过高收入门槛值20%条件的时间点可能还将后移。

第三,“十四五”时期中国在缩小贫富差距上面临较大挑战,壮大中等收入群体的任务难以一蹴而就。改革开放以来,伴随着经济的快速发展,中国的贫富差距问题也愈发明显。国家统计局公布的数据显示,2008年中国人均可支配收入的基尼系数触及0.491的峰值,近年来虽然有所下降但依然保持在0.47左右。如果进一步从财产差距来看,差距则更为明显。根据北京大学社会科学调查中心与瑞士信贷银行等多家机构的测算,中国前1%家庭占有了全国1/3以上的财富总量,财产基尼系数已高达0.7以上。更值得警惕的是,中等收入群体主要以工资性收入为主,与经济增速密切相关;高收入群体则拥有更多的财产性收入,在经济增速下行阶段由于资金“脱实向虚”倾向增加,反而会推动部分房产与金融资产升值,从而使高收入群体的收入增加。因此,在经济增长速度下滑的背景下,受到影响最大的将会是中低收入群体。随着“十四五”时期中国经济潜在增速较为显著的下滑,在扩大中等收入群体规模与提升中等收入群体收入水平方面,中国将会面临较大的挑战。

五、结论与政策建议

“十四五”时期是中国迈向建成社会主义现代化强国新征程的新起点,经济增长需要保持一定的速度,从而为建成社会主义现代化强国打下坚实基础。本文基于生产函数法测算发现,“十四五”时期中国经济的潜在增速将延续下滑态势,均值预计为5.1%左右。考虑到外部环境、新冠肺炎疫情以及经济与金融风险三大不确定性因素的影响,潜在增速或将进一步下滑。总体上,“十四五”时期中国经济将处于“老动力”显著减弱而“新动力”尚未成型的过渡期,需要警惕经济增速下滑过快的风险。

在此基础上,本文還进一步对“十四五”时期中国能否真正跨越“中等收入陷阱”这一重要问题进行了分析。如果仅以人均国民总收入达到高收入国家门槛值为标准,那么中国将在2023年前后跨越“中等收入陷阱”,但这其实低估了“中等收入陷阱”所蕴含的风险与挑战。真正跨越“中等收入陷阱”,中国还面临着经济增长方式转型与壮大中等收入群体等挑战,而且还需要使人均国民总收入达到高收入国家门槛值的20%以上。根据目前的经济发展趋势,中国在“十四五”时期内完成上述任务的难度较大。有鉴于此,本文针对性地提出相关政策建议,以助推中国经济迈向更高质量的发展,更顺利地跨越“中等收入陷阱”,从而为实现第二个百年奋斗目标打下扎实基础。

第一,进一步深化市场化改革,加快经济增长方式转型,有效提升“十四五”时期的潜在增速。近年来,中国经济潜在增速较快回落的一个重要原因在于,资本和劳动两大“老动力”对经济增长的支撑作用减弱,而TFP和人力资本两大“新动力”力度还有所不足,亟须加快经济增长方式转型的步伐。经济增长方式转型的关键在于深化市场化改革。市场化改革不仅可以提升资源配置效率,而且可以通过营造公平的市场环境促进技术进步、提升人力资本质量与利用率等渠道提升TFP和人力资本的增长速度。这能够更有效地推动中国经济增长动力的转换,提升“十四五”时期中国经济的潜在增速,保证中国经济更加顺利地跨越“中等收入陷阱”,保持对发达经济体的追赶态势。

第二,将扩大中等收入群体规模作为“十四五”时期的重要工作任务,切实改善收入分配格局。“十三五”期间中国解决了贫困群体的收入问题,即将到来的“十四五”期间中国需要战略性地着力扩大中等收入群体的收入与消费[27],这样才能真正地跨越“中等收入陷阱”。为此,必须从初次分配和再次分配两方面入手,切实缩小居民收入差距。就初次分配环节而言,要切实落实《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制,提高劳动报酬在初次分配中的比重。就再分配环节而言,要增强税收对收入差距的调节作用,同时进一步完善社会保障体系,解决好广大居民在教育、医疗、养老、住房等方面的保障问题。

第三,加快构建“世界工厂+世界市场”的新模式,进一步增强经济增长韧性,有效抵御潜在的不确定性。虽然中国“世界工厂”模式有力支撑了过去四十多年的高速经济增长,但随之产生的是中国居民消费水平偏低、内需持续不足的局面。同时,“世界工厂+低消费”的发展结构使得中国容易受外部环境等不确定性因素的影响①。因此,“十四五”时期,中国有必要构建“世界工厂+世界市场”新发展模式。在进一步维护好“世界工厂”地位的同时,加快培育国内市场,加速技术进步和转型升级,提高中国产品的质量和技术含量,打造中国作为“世界市场”的新角色。“世界工厂+世界市场”的新模式既有助于带动国内需求的增长,又有助于全方位带动就业并提升居民福利水平,从而强化中国经济的增长韧性,降低不确定性对潜在增速的影响。

第四,宏观政策需要加大力度,为增长政策提升潜在增速创造良好的宏观环境。由于现阶段中国潜在增速处于持续较快下滑状态,这就可能导致产出缺口被动缩小,从而难以真实反映经济面临的下行压力。在此情形下,宏观调控不宜再以保证产出缺口为零为核心目标。宏观调控可以适当增加力度,使实际增速略高于潜在增速(建议高出0.3个百分点左右),即让产出缺口保持为正。这更有助于防范经济陷入潜在增速与实际增速相叠加的螺旋式下滑局面,更有助于中国经济保持更好的较快的平稳增长,从而为跨越“中等收入陷阱”打下更为坚实的基础。

参考文献

[1]刘伟,陈彦斌. 2020—2035年中国经济增长与基本实现社会主义现代化[J].中国人民大学学报,2020(4):54-68.

[2]徐忠,贾彦东.中国潜在产出的综合测算及其政策含义[J].金融研究,2019(3):1-17.

[3]BARRO R J. Economic growth and convergence:applied to China[Z]. NBER Working Paper, 2016, No. 21872.

[4]蔡昉.认识中国经济减速的供给侧视角[J].经济学动态,2016(4):14-22.

[5]赵昕东.基于SVAR模型的中国产出缺口估计与应用[J].经济评论,2008(6):90-95.

[6]郭红兵,陈平.基于SVAR模型的中国产出缺口估计及评价[J].数量经济技术经济研究,2010(5):116-128.

[7]COIBION O, GORODNICHENKO Y, ULATE M. The cyclical sensitivity in estimates of potential output[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2018(2): 343-411.

[8]HORN G, LOGEAY C, TOBER S. Methodological issues of medium-term macroeconomic projections—the case of potential output[Z]. IMF Working Paper, 2007, No.4.

[9]陈彦斌,刘哲希.经济增长动力演进与“十三五”增速估算[J].改革,2016(6):106-117.

[10]郑秉文.“中等收入陷阱”与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J].中国人口科学,2011(1):2-15.

[11]蔡昉.“中等收入陷阱”的理论、经验与针对性[J].经济学动态,2011(12):4-9.

[12]郭熙保,朱兰.“中等收入陷阱”存在吗?——基于统一增长理论与转移概率矩阵的考察[J].经济学动态,2016(10):139-154.

[13]吴国培,王伟斌,张习宁.新常态下的中国经济增长潜力分析[J].金融研究,2015(8):46-63.

[14]王小鲁,樊纲,刘鹏.中国经济增长方式转换和增长可持续性[J].经济研究,2009(1):4-16.

[15]温兴祥.隐性失业与农村居民家庭消費[J].世界经济文汇,2017(3):64-83.

[16]郭庆旺,贾俊雪.中国潜在产出与产出缺口的估算[J].经济研究,2004(5):31-39.

[17]闫坤,刘陈杰.我国“新常态”时期合理经济增速测算[J].财贸经济,2015(1):17-26.

[18]陈昌兵.可变折旧率的另一种估计方法——基于中国各省份资本折旧的极大似然估计[J].经济研究,2020(1):49-64.

[19]国务院发展研究中心“中等收入陷阱问题研究”课题组.中国经济潜在增长速度转折的时间窗口测算[J].发展研究,2011(10):4-9.

[20]潘亦纯,程维妙.中国外贸居全球第一 带动超1.8亿人就业[N].新京报,2019-09-30.

[21]JORDA O, SINGH S R, TAYLOR A M. Long-run economic consequences of pandemics[Z]. NBER Working Paper, 2020, No. 26934.

[22]宋科,杨雅鑫.我国的外汇储备究竟充足不充足[J].国际金融,2017(12):53-58.

[23]GARRENT G. Globalization's missing middle[J].Foreign Affairs, 2004, 83(6): 84-96.

[24]华生,汲铮.中等收入陷阱还是中等收入阶段[J].经济学动态,2015(7):4-13.

[25]朴馥永,黄阳华.以经济转型跨越“中等收入陷阱”——来自韩国的经验[J].经济社会体制比较,2013(1):1-13.

[26]厉以宁.论“中等收入陷阱”[J].经济学动态,2012(12):4-6.

[27]清华大学中国经济思想与实践研究院(ACCEPT)宏观预测课题组.2019年上半年中国宏观经济形势分析及其未来展望[J].改革,2019(8):27-47.

Abstract: In the 14th Five-Year Plan period, China's economic growth needs to be maintained at a certain speed, so as to consolidate our great achievements in building a moderately prosperous society in all respects and lay a solid foundation for the new goal of building China into a great modern socialist country. Based on the production function method, this paper finds that China's economy will be in the transition period during the 14th Five-Year Plan period when the "old power" such as capital and labor will be weakened and the "new power" such as TFP will be insufficient, so the potential growth rate of China's economy will be reduced to about 5.1% under the baseline scenario.Given the impact of the external environment, COVID-19 and economic and financial risks, the potential growth rate is likely to decline further, which calls for high vigilance. Combined with the calculation results of this paper, it is estimated that China will reach the threshold of high-income countries around 2023, but this cannot be simply equivalent to overcoming the "Middle-Income Trap". To truly overcome the "Middle-Income Trap", China still faces important challenges such as transforming its economic growth pattern and expanding its middle-income group. Therefore, China should take a series of measures to further deepen market-oriented reform to accelerate the transformation of economic growth drivers, and promote the reform of income distribution system to expand the middle-income group, so as to ensure the steady and healthy development of China's economy and lay a solid foundation for the realization of the second centenary goal.

Key words: economic growth; potential growth; the "Middle-Income Trap"; socialist modernization