全球价值链数字化转型与“功能分工陷阱”的跨越

孙志燕 郑江淮

摘 要:在全球价值链数字化转型背景下,发达国家技术垄断优势和网络极化效应进一步强化,发展中国家被锁定在中低端“功能”的风险显著加剧。我国跨越全球价值链的“功能分工陷阱”,向更高端转型攀升,面临着诸多挑战。我国应减少一般性的产业政策,聚焦对国民经济有重大影响、技术深度高、产业链长的战略性产业,构筑更加专业化的技术优势;充分发挥我国超大规模市场和相对完备生产体系的优势,以技术深度更高的中间产品为重点,加大需求侧的政策支持力度;以重点城市群为依托优化重大科研基础设施的空间布局,深度融入更高层级的全球价值链网络;平衡好短期“穩就业”和中长期经济更高质量发展的目标,引导更多劳动力流向技术密集型和创新密集型行业。

关键词:全球价值链;功能分工陷阱;数字化;产业政策

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)10-0063-10

经过改革开放40余年的发展,我国经济已全面深度融入全球价值链体系之中。2019年,我国货物和服务进出口总额达到5.1万亿美元,占全国GDP比重为35.7%,占全球货物和服务进出口贸易总额的比重超过1/10,仅比美国低1个百分点①。积极参与到世界产业分工体系对拉动我国经济增长、推动工业化和城镇化的进程起到了至关重要的作用,但与之相伴随的风险也不容忽视,其中之一就是被长期固化锁定在全球价值链的中低端环节,形成所谓“功能分工陷阱”,即“工厂经济”[1-2]。这种功能锁定往往会逐渐削弱一个国家在全球贸易中的竞争优势,并且会导致本国对传统增长路径的高度依赖和对国外市场的功能依附,使得结构转型逐渐陷入“停滞”,由此又造成经济增长趋缓,最终落入“中等收入陷阱”。

在新一轮技术革命的推动下,全球经济活动组织模式的数字化变革正在加速,从研发、制造直至最终消费等价值链不同环节的数字化水平都显著提高,全球价值链分工的功能模块化和碎片化趋势日益突出[3]。发达国家利用其在新一代技术领域的优势不断强化其垄断地位,而发展中国家则被进一步锁定在中低端的“制造”环节,陷入“功能分工陷阱”的风险正随着数字化转型的加快推进而愈加凸显。尽管我国经济规模和贸易规模已全球领先,并已建立全球最完整的产业体系,在全球市场上形成了一定的竞争优势,但在全球价值链数字化和发达国家技术垄断趋势不断加强的背景下,我国能否成功跨越全球价值链的“功能分工陷阱”,如何克服被功能锁定的风险,推动整个经济向价值链更高端转型发展,仍面临着诸多的不确定性和新的挑战,亟须深化产业、创新、区域、投资、规划等方面的改革。

一、相关文献述评

不同国家在参与全球价值链分工中所出现的“功能专业化”现象在学术界已引起广泛的关注。综合目前的文献来看,多数研究主要是沿着两条逻辑主线展开:一是以经济地理的相关理论为基础从区域层面解释地区主要经济活动的“功能专业化”,如Duranton & Puga通过分析总部经济和生产活动在发达国家和发展中国家不同类型城市之间的分布规律,构建了一个用以描述不同城市之间功能分工的区域模型,并解释了区域之间从产业分工向功能分工转型的内在机理[4];二是以传统的贸易分工理论为基础,从产业/产品层面来阐释全球贸易分工中的“功能专业化”,如Markusen & Venables以李嘉图比较优势的模型为基础,从参与全球贸易的微观企业维度分析了不同国家在产品层面的“专业化”[5]。Marcel P. Timmer进一步拓展了上述研究,以H-O模型为基础,利用世界投入产出表数据,对40个国家不同职业的结构分布和工资水平进行了比较分析,提出全球价值链分工格局中的“功能专业化”现象不仅出现在制造业的全球分工活动之中,而且在研发、市场销售、物流等服务行业也明显存在,并指出自1995年以来,相对成熟的发达经济体专业化于各类“服务”,而新兴市场则更专业化于“生产制造”,这一趋势在2008年全球金融危机之后进一步加速[6-7]。上述研究普遍局限于对全球价值链分工或者全球贸易分工格局演变的趋势性分析,对于出现“功能专业化”的深层次原因,以及这一现象对一国长期的经济增长和结构转型具有何种影响的研究相对较少。

Gill & Kharas较早从发展经济学的角度,提出发展中国家通过参与国际贸易和全球价值链可以实现知识和能力的积累,并强调参与全球分工是发展中国家实现可持续经济增长,并达到上中等收入国家水平的前提条件[8]。Timmer最早将不同国家在全球价值链分工中的“功能专业化”与一国的经济增长和发展水平关联在一起,指出发展中国家在发展水平较低时,可以通过参与全球价值链分工实现从农业向制造业的结构转型,但是随着发展水平的提高,这种结构转型的红利逐渐消失,经济增长的动力也会随之下降[9]。这一观点类似于后来提出的“中等收入陷阱”。“中等收入陷阱”的概念最早是由世界银行在《东亚复兴》一书中提出的[8],该书综合了新增长理论、新贸易理论和新经济地理理论的观点,从范围经济、创新和集聚的维度探讨了中等收入国家经济增长的过程。有关“中等收入陷阱”的重要观点之一是:自20世纪六七十年代以来,只有极少数中等收入国家成功地进入了高收入国家的行列[10]。从国别经验数据来看,中等收入国家经济累计增长率呈现下降的趋势[11]。学术界更多地将“中等收入陷阱”的形成归因于结构调整或创新能力不足,但就这些国家结构调整为什么缓慢,与其增长减缓和“中等收入陷阱”之间又存在何种作用机制,并未给予充分论述[12]。我国学者刘再起、王曼莉从理论层面将比较优势与“中等收入陷阱”纳入统一的理论分析框架,提出政府的宏观调控对突破“比较优势陷阱”、顺利跨越“中等收入陷阱”至关重要[13]。2019年,Timmer利用跨国公司在全球不同国家不同类型商业活动的微观数据,构建了功能专业化指数,对欧盟、美国、日本等主要国家在全球价值链中的专业化程度进行了定量评估,认为发展中国家在不同的发展阶段陷入“中等收入陷阱”的原因并不同,可将其归纳为三种类型——贸易分工(核心—外围)、产业的专业化(劳动密集型、资本密集型等)和功能(如研发、制造、金融等)的专业化[14]。这一观点为我们认识“中等收入陷阱”提供了新的视角,但其研究仍然是基于传统工业化时期传统产业的组织模式,能否适用于新技术变革背景下的全球价值链分工格局仍需要进一步探讨。

从广义的口径来看,全球数字经济的规模占GDP的比重约为15.5%①。美国是第三次技术革命的领先国家,在重构全球价值链分工体系中具有举足轻重的地位。在此背景下,数字技术和数字化的产品和服务是否会像上一轮工业革命时期,在发达国家和发展中国家出现“雁阵”的梯度转移?传统价值链分工中的“专业化现象”是否继续存在?发展中国家能否在数字化的价值链中实现功能的升级,进而突破“中等收入陷阱”?这一系列问题在已有的文献中尚未得到明确的结论。Linda Glawea & Helmut Wagner从第四次工业革命中人工智能、自动化、数字化技术对经济增长动力影响的维度,分析了数字化经济对中等收入国家的影响,并提出了“中等收入陷阱”2.0的观点[12]。联合国工业发展组织在2020年《工业发展》的年度报告中提出,新兴数字技术与数字化生产方式正在重塑全球生产网络和全球价值链。发展中国家的企业,特别是那些参与全球价值链的企业,将受到供应链重组、生产脱离本国或向发达国家回迁等因素的影响[15]。Andreoni & Anzolin在相关研究中也指出,数字化供应链中的协调和治理机制可能会加剧权力的集中和市场的寡头垄断[16]。这些研究揭示了全球价值链数字化之后将出现的共同特征——自然垄断的增强与碎片化的重构,这为进一步思考我国如何实现功能分工的升级提供了一个较好的切入点。

在全球经济数字化水平日益提高的同时,数字化的无形资产(如技术、数据、知识产权等)在国民经济中所占比重越来越高,对一国经济增长和结构转型的影响越来越大。Pagano提出了第三次技术革命中的“知识垄断”资本主义问题[17]。Baldwin针对全球价值链的数字化引入了“第二次拆分”的概念,即由于信息技术的发展,全球制造环节将可能以更低的转移成本分散到制造成本更低的地区,不同地区的协调管理可以通过信息技术实现低成本的无缝衔接[18]。Cédric Durand,Wiliiam Milberg则从新一代技术所具有的规模集聚和网络特性角度,分析了无形资产对全球价值链分工的影响,提出了“信息租金”的概念,并指出无形资产在数字经济中的流动性和可交易性增强,在全球价值链中形成了自然垄断,进一步扩大了高收入国家和低收入国家的发展差距[19-20]。

从国内研究来看,将全球价值链、数字经济与国内长期经济增长和结构转型纳入统一框架的系统研究相对较少。更多的研究是从传统贸易分工的角度,聚焦于某个维度来展开,或评估数字经济对全球价值链的影响,或从产业层面探讨如何推动全球价值链分工的升级等。如:徐金海、夏杰长提出在以数字贸易为主导的全球化新时代,数字贸易的发展推动了数字产品嵌入全球价值链,改变了全球价值创造模式和全球价值链收入分配格局[21]。詹晓宁、欧阳永福认为,随着数字经济跨国企业的崛起,全球价值链呈现数字化、服务化、去中介化和定制化的新趋势,发达国家在数字经济领域的对外投资优势重新提升[22]。郑江淮、郑玉在全球价值链分工框架下,基于中國的实践,提出了新兴经济大国中间产品创新驱动全球价值链攀升的机制与路径[23]。本文将在上述研究的基础上,试图从更加系统性的视角建立一个综合性的分析框架,重点探讨全球价值链数字化转型背景下“功能分工陷阱”形成的内在机制,并针对我国向更高质量发展转型的战略需求提出应对之策。

二、全球价值链数字化转型新趋势与功能分工的调整

伴随着第三次技术革命向经济社会等领域的全方位渗透,参与价值链分工的要素形态以及跨区域配置的形式都出现了颠覆性变化,基于数字化要素而形成的全球价值链分工体系与传统工业化时期全然不同,诸多重要变化正在各国参与全球价值链的路径、功能分工与治理机制等领域显现。

(一)发达国家的技术垄断优势在价值链数字化转型中被进一步强化,发展中国家实现技术追赶的难度加大

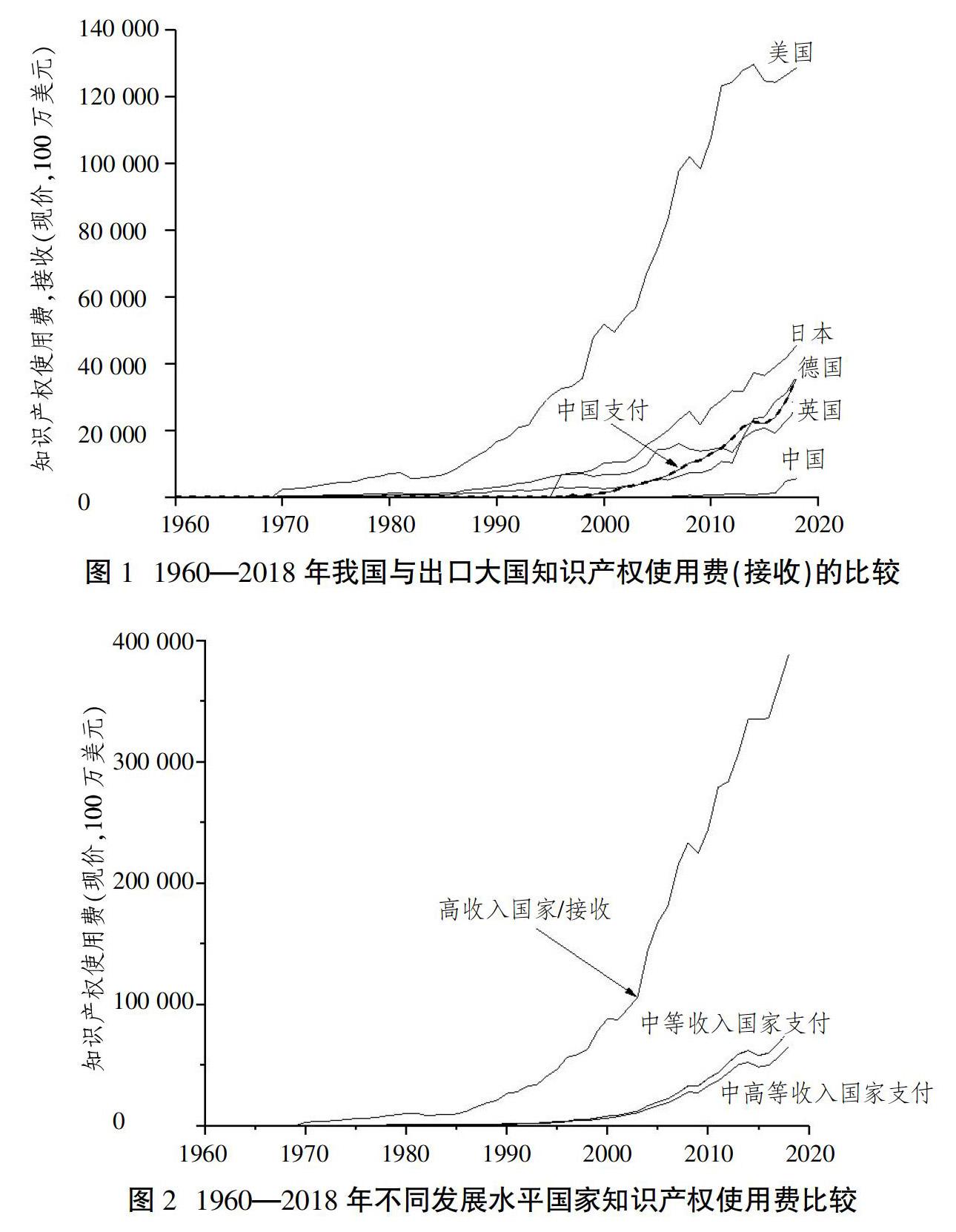

与上一轮技术革命相比,以信息网络为主导的新一代技术本质上属于分层技术,人工智能、智能制造、算法等应用技术都是基于底层技术而实现的。这就为拥有底层技术的策源国创造了更大的垄断性技术空间。如图1和图2所示,美国、日本、德国等高收入国家知识产权使用费(接收)在2000年以后均出现快速增长。2018年,高收入国家知识产权使用费(接收)达3883.9亿美元,美国知识产权使用费(接收)达1287.5亿美元,二者占全球的比重分别为97.5%和32.3%,分别相当于2000年的4.4倍和2.5倍。同期,中高收入国家和中等收入国家支付的知识产权使用费平均比2000年增加约10倍。我国由于技术相对落后,知识产权使用费的支付随着经济规模的增长而大幅提高。2018年为357.8亿美元,是2000年的27.9倍。2000—2018年,我国知识产权使用费支付与接收的差距扩大了25倍之多①,在整个价值链中的增值空间由于技术领先国家的垄断而被进一步压缩。根据OECD2018年的测算,我国作为全球规模第一的出口大国,出口增加值中来自国外最终需求的比重为16.7%(2015年),远低于德国60%的水平②。

更需要重视的是,新一代技术相对于传统技术而言,不仅迭代更新的周期更短,而且具有强大的网络特性,一旦更新,尤其是底层技术的升级,就意味着上一代技术和相关的应用技术都可能被替代而退出市场,不会像传统技术进入成熟周期后可以向其他国家梯度转移[24]。对于技术相对落后的国家,已很难再像传统工业化时期通过引进发达国家相对成熟的技术进行适应性改进和创新来实现本国的技术升级和追赶,即使是技术模仿也面临着更多的限制,被进一步锁定在中低技术功能分工的风险愈来愈大。

(二)全球价值链的数字化导致区域间功能分工加剧碎片化,价值链的水平分工和垂直分工的竞争呈现新格局

全球价值链分工的数字化直接表现为不同功能的模块化和标准化[25-27],这就为分布于不同地理空间的功能实现互联创造了更有利的条件,也在一定程度上降低了中低端分工环节在地理空间上的迁移成本。价值链的主导者可以在更大的空间范围内细化整个价值链的功能分工,借以实现成本更低、收益更高的分工组合。2019年,跨国公司在全球绿地投资项目(Greenfield,指全新投资项目)共有15 558个,相比2018年总体数量保持稳定,但地域分布更加分散化,向中东、非洲和欧美等国家迁移的趋势更加明显。2015—2019年,西班牙、德国、英国和美国项目数量增幅相对较大,越南、斯里兰卡、波兰、南非、阿联酋等国家也有不同幅度的增加,而中国、印度、菲律宾等国家项目数量有所减少(见图3,下页)。

全球价值链分工在空间上的分散化,导致企业间横向竞争加剧,且沿着供应链向上下游传导,价值链垂直分工企业之间的竞争也被加剧,增值收益进一步流向价值链中具有垄断地位的主导企业[28]。例如,2018年,苹果公司的供应链涉及全球45个国家的1049个供应商,大约60%的收入来自国外。谷歌公司利润的61%来自国外,88%的税收流向美国③。

(三)全球价值链数字化的网络集聚效应推动“经济增值”分配机制的改变,进一步强化了领先企业的垄断趋势

全球价值链数字化最具变革性的影响之一是“服务”的数字化,即使得传统上不可贸易或者具有地域属性的“服务”转变成几乎不受地理区位限制的可贸易产品。2018年,全球商业服务出口约为5.9万亿美元,相当于2000年的3.6倍,其中ICT服务出口占比约为10.5%,比2000年翻了一番;数字化可交付的服务出口约为2.9万亿美元,比2015年翻了一番④。全球价值链数字化水平的提高对处在不同分工环节的国家和企业产生的影响截然不同。现阶段,需要重点关注如下两个层面:

一是电子商务、线上支付、数字化平台等新的商业模式进一步强化了美国等高收入国家和全球领先企业的先发优势,有助于其获取更大规模的垄断利润。2018年,高收入国家商业服务出口占全球的比重约为80%,其中80%—90%是有关知识产权、金融等相关的服务。在全球市值超过10亿美元的平台企业总市值中,美国所占比重为72%;谷歌占有全球搜索引擎市场的份额超过90%;亚马逊占有全球线上零售市场的份额约为37%⑤。领先企业不仅利用数字化技术实现了行业内的纵向垄断,而且通过网络或者底层技术的先发优势进行跨行业的垄断。如:谷歌公司已建立起以安卓系统为基础的无人驾驶汽车平台,并联合沃尔沃和奥迪等汽车制造企业构建无人驾驶汽车的全产业链。这种基于信息网络技术形成的规模集聚几乎没有规模不经济的临界点,处在价值链中低端环节的企业很难与其竞争,向更高端转型升级的难度远远超过上一轮工业化阶段。

二是基于数字技术的价值链中要素和产品的价格形成机制改变。领先企业利用自身网络垄断的数据资源,利用算法、人工智能等技术进行更精准的定价,并在全球范围内进行市场需求与生产地的优化匹配,事实上控制了全球价值链的定价权。处在价值链中低端生产制造环节的企业将同时受到来自上下游的挤压效应——上游企业的技术、品牌制约和下游线上交易驱动的价格竞争,增值空间随着数字化水平的提高而不断被压缩。这也是当前制造业增加值的增长与GDP增长不同步,部分发展中国家(如印度、巴西、南非等)制造业占GDP比重持续下降且出现“去工业化”的重要原因之一。

三、积极应对全球价值链数字化过程中的“功能分工陷阱”的对策建议

全球价值链的数字化不仅改变了经济活动在空间上的区位选择,而且改变了经济活动“增值”的来源和分配机制,在更大程度上强化了技术策源国和发达国家的先发優势。我国顺利跨越全球价值链数字化过程中的“功能分工陷阱”,关键在于技术能力的提升和经济增长路径的创新。为此,必须把握新一代技术变革和新旧经济范式转换的政策窗口,以更大力度的政策变革推动我国产业向价值链更高端转型。

(一)聚焦技术深度较高的战略性产业,加强产业政策与创新政策的融合,构筑更专业化的竞争优势

经过上一轮工业化,我国已建立起相对完整的产业体系,但由于全球产业分工功能的细化和供应链网络的数字化,这一优势已难以适应全球价值链竞争的新格局。缺乏核心竞争力的多元化,往往导致多个行业都集中在中低技术领域,形成大量的沉没资本。从创新的角度来看,数字化转型推动全球价值链分工中出现了更多细分领域的垄断,如美国垄断了全球近一半的半导体市场,日本垄断了全球90%的光刻胶市场。这些“垄断”形成的背后实际上是大规模的创新投入,美国2018年半导体行业的研发投入为390亿美元,相当于全球其他所有国家在半导体行业研发投入之和的两倍之多①。在此竞争格局下,过于强调“多元化”的发展方向很难适应当今技术创新的资本需求。这会导致创新资源分散、整体利用效率下降,即使形成了较多种类的新产品或新工艺,可能也只是一些缺乏技术深度或核心竞争力的创新,而难以形成有效的市场需求,也很难为国家创造真正的国际竞争优势,还可能延缓“落后”技术的退出,对国家实现前沿技术追赶的作用较为有限。

我国应及时调整产业政策和创新政策的方向,聚焦对国民经济有重大影响、技术深度较高、产业链相对较长的战略性产业,整合集中优势资源构建更加专业化的技术优势。减少一般性的产业政策,以“功能升级”为导向推动产业政策与创新政策的一体化融合,优先推出有关基础研究的产业创新政策,布局类似美国“曼哈顿工程”的项目,推动关键技术和战略性产业的功能升级实现根本性突破。

(二)充分发挥我国超大规模市场的优势,加大需求侧的政策支持力度,以技术深度更高的中间产品为重点推动全产业链的功能升级

高技术产品市场有效需求不足是我国跨越全球价值链“功能分工陷阱”所面临的另一个瓶颈因素,主要表现在两个方面:一是技术密集型的新产品由于前期较高的研发成本而导致更高的市场价格,再加上全球领先企业的市场垄断,使市场需求受到限制;另一方面则是由于新产品的使用往往需要配套支持性产品的更新,新一代技术迭代周期又相对较短,综合使用成本相对较高,也会影响有效市场需求的释放。有效需求不足是企业陷入低价—低技术恶性循环的关键原因。因此,除了实施减税、财政补贴等政策之外,还需要实施更积极的需求侧政策。从国际经验来看,需求政策也是美国、日本、英国等发达国家用以支持新技术、新产品普遍使用的政策工具。20世纪90年代,美国在公立学校启动电子教材计划,将苹果电脑和相关软件产品纳入公立学校的采购目录,并将其定义为“教育支出”,由此创造的苹果计算机和ipad的需求为苹果公司初期的市场拓展起到了关键作用②。

相对于其他国家,我国同时拥有超大规模市场的优势和相对完备生产体系的优势,更有条件实施需求侧的相关政策。通过税收减免、税前抵扣、技术标准等政策工具,为技术集成度较高的新产品,尤其是那些具有较高技术深度的中间产品创造更大的市场需求,带动国家整个生产体系和产业链整体向更高端升级,形成产业发展的良性循环。在政务、医疗、教育、交通、能源、环保等与民生密切相关的领域,加大政府采购和财政资金的投入力度,率先应用新技术产品,有效引导市场预期。

(三)以重點城市群为主体优化重大科研基础设施的空间布局,在国家层面推动建立专业化的协同创新园区

在数字化的经济体系中,全球价值链已形成高度一体化的功能分工网络,涉及国内每一个地区的发展。因此,我国在跨越价值链“功能分工陷阱”的过程中,还需要加强国内在产业分工和创新等领域的协同,避免国内低水平的竞争和重复性的低效投入。可结合国家重大区域战略布局,依托重点城市群,在武汉、成都、南京、西安、沈阳、兰州等大学相对聚集、产业基础和公共服务配套条件较好的优势地区,聚焦基础科学和国家战略性产业功能升级的核心技术需求,在国家层面布局更加专业化的协同创新园区,为聚集全球创新、产业、风险投资等领域的优质资源构建平台。充分借鉴自贸试验区的政策,在重大科研基础设施、财政税收、人才等方面给予更大的政策倾斜力度,鼓励全球领先企业和研发机构设立区域性总部、研发中心、采购中心、大数据中心等功能性机构,以此带动国内相关机构和企业深度融入更高层级的全球价值链网络。

针对不同创新园区的专业特色试点建立“学科(人才)特区”,构建更有利于我国“功能升级”的产业发展生态。探索创业类签证和居留许可,为国际创客提供更便利的条件。通过引进国外知名创新创业服务机构、鼓励有条件的孵化器开展“国际联合双向孵化”等,加大对国际创新创业项目引进力度,增强我国基础研究和颠覆性技术开发领域高端人才的聚集能力。

(四)全面提升劳动者技能水平,引导更多劳动力向技术密集型或创新型产业流动,为跨越价值链的“功能分工陷阱”提供更高质量的人力资本支撑

我国就业人口中高中及以上教育水平的比重已接近40%,每年高等学校毕业生数超过700万人。但从目前的就业结构来看,中高技能水平的就业与高收入国家相比仍存在较大差距。2020年,我国中等技能水平的技术型就业比例约为6.0%,比高收入国家的平均水平低9个百分点(同期相比,德国为23.0%,美国为14.2%,英国为12.7%)。从事高技能水平的专业技术就业比例的差距更为显著,2020年我国为7.7%,而高收入国家的平均水平为20%,相差大约12个百分点(同期美国为22.8%,英国为25.5%,德国为18.4%)①。这表明我国产业结构转型相对较慢,就业市场出现了较为显著的技能错配,大量劳动力仍集中在低技能水平的中低技术行业,再与人口老龄化的影响叠加,势必会加剧技术密集型行业劳动力的短缺。从长期来看,不利于我国产业发展突破全球价值链的“功能分工陷阱”。

因此,应平衡好短期“稳就业”和中长期经济更高质量发展的政策目标。进一步提高社会保障的总体水平,缓解价值链功能升级过程中可能出现的短期结构性失业增多的问题。面向数字经济未来发展的需求,优化高等教育的学科专业体系,扩大国家“强基计划”的试点范围,在东北、西部等制造业基础好、高校又相对较多的地区实施“新工科”人才培养的战略项目。通过所得税减免、扩大增值税中对技术人才和高端技能人才工资的抵扣范围,激励技术密集型企业和创新型企业扩大员工规模,引导更多劳动力向中高技术行业流动,为我国实现价值链的功能升级提供更高质量的人力资本支撑。

参考文献

[1]BALDWIN R, LOPEZ-GONZALEZ. Supply- chain trade: a portrait of global patterns and several testable hypotheses[J]. The World Economy, 2015, 38(11): 1682-1721.

[2]ANDREA SZALAVETZ. Digitalization, automation and upgrading in global value chains- factory economy actors versus lead companies [J]. Post-Communist Economies, 2019, 31(5): 646-670.

[3]DEARDORFF A V. Fragmentation across cones. In: Fragmentation. New production patterns in the world economy[M]. edited by SVEN W. ARNDT, and HENRYKIERZKOWSKI. Oxford: Oxford University Press, 2001.

[4]DURANTON G, PUGA D. From sectoral to functional urban specialization[J]. Urban Economics, 2015, 57: 343-370.

[5]MARKUSEN J R. Expansion of trade at the extensive margin: a general gains-from-trade result and illustrative examples[J]. International Economics, Elsevier, 2013, 89(1): 262-270.

[6]TIMMER M P, et al. Slicing up global value chains[J]. Economic Perspectives, 2014, 28(10): 12-57.

[7]FOSTER C, GRAHAM M, MANN L, et al. Digital control in value chains: Challenges of connectivity for east African firms[J]. Economic Geography, 2018, 94(1): 68-86.

[8]GILL I, KHARAS H. An east Asian Renaissance: Ideas for economic growth[M]. Washington, DC: World Bank Publications, 2007.

[9]TIMMER M P, INKLAAR R. Real output, expenditure and terms of trade across countries: an international input-output approach[R].GGDC Research Memorandum 144, Groningen Growth and Development Centre, 2010.

[10]WADE R H. Industrial policy in response to the middle-income trap and the third wave of the digital revolution[J]. Global Policy, 2016, 7(4): 469-480.

[11]BULMAN D, EDEN M, NGUYEN, H. Transitioning from low-income growth to high-income growth: is there a middle-income trap?[J]. Asia Pacific Economy, 2017, 22(1): 5-28.

[12]GLAWE L, WAGNER H. The middle-income trap 2.0, the increasing role of human capital in the age of automation and implications for developing Asia[R]. CEAMeS Discussion Paper No. 15, 2018. Hagen: Center for East Asia Macro-economic Studies, 2018.

[13]刘再起,王曼莉.全球价值链中的“比较优势陷阱”——基于整体网和国别面板数据的实证分析[J].国际贸易问题,2018(3):100-112.

[14]TIMMER M P, MIROUDOUT S, DE VRIES, et al. Functional specialization in trade[J]. Economic Geography, 2019, 19(1) :1-30.

[15]UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION(UNIDO). Industrial development report 2020: industrializing in the digital age[R]. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2020.

[16]ANDREONI A, ANZOLIN G. A revolution in the making? Challenges and opportunities of digital production technologies for developing countries[R]. Background paper prepared for the Industrial Development Report 2020. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2019.

[17]PAGANO U. The crisis of intellectual monopoly capitalism[J]. Cambridge Journal of Economics, 2014, 38(6): 1409-1429.

[18]BALDWIN R E. The great convergence: information technology and the new globalization[M]. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

[19]C?魪DRIC D, GUEUDER M. The profit-investment nexus in an era of financialisation, globalization and monopolization: a profit-centered perspective[J]. Review of Political Economy, 2018, 30(2): 126-153.

[20]C?魪DRIC D, WILIIAM M. Intellectual mono-

poly in global value chains[J]. Review of International Political Economy, 2019, 27(2): 404-429.

[21]徐金海,夏杰長.全球价值链视角的数字贸易发展:战略定位与中国路径[J].改革,2020(5):58-67.

[22]詹晓宁,欧阳永福.数字经济下全球投资的新趋势与中国利用外资的新战略[J].管理世界,2018(3):78-86.

[23]郑江淮,郑玉.新兴经济大国中间产品创新驱动全球价值链攀升——基于中国经验的解释[J].中国工业经济,2020(5):61-79.

[24]謝伏瞻.论新工业革命加速拓展与全球治理变革方向[J].经济研究,2019(7):4-13.

[25]GEREFFI G. Global value chains and development: redefining the contours of 21st century capitalism [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018.

[26]MAYER J. Digitalization and industrialization: friends or foes?[R]. Research Paper 25. Geneva: UNCTAD, 2018.

[27]赵明亮,臧旭恒.国际贸易新动能塑造与全球价值链重构[J].改革,2018(7):148-158.

[28]XING Y. How the iPhone widens the US trade deficit with China: the case of the iPhone X[R]. GRIPS Discussion Papers 19-21, November 2019. Tokyo: National Graduate Institute for Policy Studies, 2019.

Abstract: In the context of the digital transition of the global value chain, the technological monopoly advantages and network polarization effects of developed countries have been further strengthened, and the risk of developing countries being locked in the low-valued "functions" has increased significantly. There are many challenges for China to overcome the "functional division trap" in the global value chain and upgrade to a higher level. This paper proposes that general industrial policies should be reduced, and focus on strategic industries that have a major impact on the national economy, high technological-depth, and long industrial chains, build more specialized technological advantages. The advantages of China's ultra-large-scale market and relatively complete production system should be fully used. More demand-side policy supports the upgrade of intermediate products with higher technical depth. Choosing some key metropolitans as basic policy unit, through optimizing the spatial layout of major scientific research infrastructure, push these regions deeply integrate into higher-level global value chain networks. Furthermore, to balance the goals of short-term "employment stability" and higher-quality economic development in the medium and long term is also very important. More positive policy need to be taken in order to guide more labor flowing into technology-intensive & innovation-intensive industries.

Key words: global value chain; functional division trap; digitalization; industry policy