唐睿宗桥陵石翁仲身份考证

吴 铁,雷 钰,朱利民

(1.西安工程大学 新媒体艺术学院,西安 710048;2.西北大学 历史学院,西安 710127;3.西安市社会科学院,西安 710054)

雷钰,女,陕西大荔人,西北大学历史学院教授,主要从事中东史研究;

朱利民,男,陕西西安人,西安市社会科学院教授,研究生导师,主要从事历史文化研究。

桥陵是唐睿宗李旦的陵墓。据《旧唐书·睿宗本纪》记载,李旦是高宗李治第八子、武则天第四子、中宗李显同母弟、玄宗李隆基之父。开元四年(716)六月驾崩,十月葬于桥陵,谥号“大圣贞皇帝”,庙号“睿宗”。

桥陵位于蒲城县西北丰山之上,坐北朝南“因山为陵”,陵园布局和建筑规模基本沿袭乾陵。桥陵神道现存石刻由南向北依次为石柱1对、麒麟1对、鸵鸟1对、仗马9件、石人16件,神道的藩酋殿遗址曾出土藩酋像残躯3件。四门外各有石狮1对,北门外还有仗马3对6件。北门外西侧曾发现牵马人残躯1件和身份不明的小型石人残躯1件[1]。桥陵石刻众多,体量比乾陵石刻普遍高大,风格较乾陵石刻更趋写实,石刻保存相对完整,世人称赞“桥陵石刻天下秀”。

一、唐睿宗桥陵石翁仲身份质疑甄别

目前,学界关于桥陵石翁仲身份的确认,继续沿用“均着直阁将军服饰,头戴鹃冠,中饰飞鹰,褒衣博带,足蹬高头履,双手拄剑”之论,其学术观点既无文献支撑,又无文物证明。

图1 唐睿宗桥陵石翁仲

1.质疑直阁将军

国内大专院校的教科书依然将唐桥陵石翁仲冠以直阁将军称谓;现存唐桥陵石翁仲身份的研究成果文本表述如下:“石翁仲均着直阁将军服饰,头戴鹃冠,中饰飞鹰,褒衣博带,足蹬高头履,双手拄剑”。至于《唐都学刊》刊发《唐代早期墓葬等级初探》一文中,关于桥陵石翁仲身份的表述[2],依旧沿用了“直阁将军”称谓。 直阁将军专指负责皇帝在殿阁、直寝、直斋、直后的侍卫武将。直阁将军官职创于南朝宋孝武帝时期,废于隋炀帝时期。唐承隋制,终唐一代未设置“直阁将军”,于是也就不会出现“直阁将军”的称谓。

2.质疑“鹃冠”

陕西省考古研究院(所)对唐睿宗桥陵陵园遗址进行了卓有成效的考古勘探、发掘和整理工作,先后出版了《唐桥陵勘察记》和《唐睿宗桥陵》报告,详细描述陵园石刻的现状,公布了桥陵陵园遗址、陵园石刻调查结果。桥陵勘探发掘简报、调查勘察简报中没有关于唐朝武官戴“鹃冠”的记载。

在西安唐人杨思勗墓出土执弓刀武弁白石立雕、西安韩森寨唐人段伯阳妻高氏墓出土的甲士陶俑、西安羊头镇唐人李爽墓出土的甲士陶俑、西安隋人李静训墓出土的武侍从陶俑、礼泉县郑仁泰墓出土的武士俑,以及故宫博物院院藏唐代武士俑、上海博物馆馆藏唐代彩绘武士俑、敦煌322窟唐代甲士彩塑、敦煌156窟《张议潮统军出行图》、唐懿德太子墓出土的贴金铠甲骑俑、慈恩寺现存的唐“穿明光甲”武士石刻等唐代石雕、彩绘、陶俑、壁画实物资料中均未见唐代武士、甲士、武官和男骑士头戴“鹃冠”。

《唐会要》卷31《冠条目》云:“武官及中书门下九品以上服武弁平巾帻”,无“鹃冠”之记载[3]。在两《唐书》《全唐文》《全唐诗》和唐人小说中亦未见“鹃冠”之记载。此外,沈从文《中国古代服饰研究》、周锡保《中国古代服饰史》和华梅《中国服饰史》等著作里也未见唐代武官“鹃”冠图像与唐武官、武士、甲士“头戴鹃冠,中饰飞鹰”之论[4]。如何发前人未发之覆,如何考证确认桥陵石翁仲真实身份?傅斯年先生曾讲过:“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”[5]

二、考证确认唐睿宗桥陵石翁仲的真实身份

唐睿宗桥陵神道两旁现存石翁仲16座,石翁仲身高3.67—4.28米,高颧深眼,络腮浓须。何方藩酋?石翁仲为清一色抱剑武将,无执笏(圭)文官,何故?石翁仲头戴“鸟徽”之冠,何意?

唐睿宗桥陵沿袭唐代陵寝制度,比照乾陵配享的藩酋石像与石翁仲,二者区别在于配享藩酋石像和翁仲的多寡不同。如唐玄宗泰陵,翁仲有8尊,现存文武官员各7尊。唐泰陵藩酋石像、石翁仲少于桥陵也在情理之中。陕西省考古研究院张建林研究员认为,乾陵藩酋殿遗址位于南门与门阙之间,而桥陵藩酋殿基址坐落于陵园门阙以外的南门西侧,呈曲尺形,桥陵藩酋殿遗址位置变化,当属唐陵首例[6]。桥陵藩酋殿遗址出土蕃酋石像残躯3件,藩酋冠饰从束发变为头戴鹖冠(图2)。

图2 唐睿宗桥陵石翁仲头戴鹖冠

1.唐代鹖冠

《说文》记载鹖似雉,出上党。曹操在《鹖鸡赋》序中也写道:“鹖鸡猛气,其斗终无负,期于必死,今人以鹖为冠,像此也。” 《晋书·舆服志》曰鹖“形类鹞而微黑,性果勇,其斗到死乃止。”戴鹖,始于鹖冠子。据《汉书·艺文志·鹖冠子》记载,鹖冠子是楚国人,长居深山,以鹖为冠。武官戴鹖起始战国赵武灵王。《汉书·舆服志》曰:“武冠加双鹖尾为鹖冠,羽林虎贲冠之。”《后汉书·舆服志下》记载:“鹖者,勇雉也,其斗对一死乃至,故赵武灵王以表武士,秦施之焉;五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆冠鹖冠,虎贲武骑皆鹖冠;武冠,俗称之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。” 唐高祖武德四年(621)颁布了衣服诏。据《新唐书·仪卫志》记载:“唐制,天子居曰‘衙’,行曰‘驾’,皆有卫有严……皆服鹖冠、绯衫夹,带刀捉仗,列坐于东西廊下。”

我们结合文献梳理西安灞桥区唐墓出土的鹖冠武官俑、西安长安区唐墓出土的唐三彩鹖冠捧笏胡人武官俑、西安半坡基建工地出土的唐三彩胡人武吏俑、洛阳唐开远将军安菩墓出土的胡人鹖冠文官俑和北京故宫博物院藏唐三彩胡人武官俑后(图3、图4),做出以下判断:第一,唐文武官鹖冠俑,大多出现在初唐、盛唐时期的墓葬。第二,在诸多出土文武官鹖冠俑的唐墓中,唐三彩和陶俑是陪葬的明器,唐代贵官宦们以三彩和陶俑入葬,反映出唐代厚葬之风。正如《唐会要》所记载:“王公百官,竞为厚葬偶人像马,雕饰如生,徒以炫耀路人,本不因心致礼,更相扇动,破产倾资,风俗流成,下兼士庶。”第三,唐鹖冠文武官俑的出土坐实了唐朝鹖冠之存在,印证了史书记载的真实,厘清了唐朝鹖冠演变之脉络。第四,唐代鹖冠之“鹖”写成“鹃冠”之“鹃”,或许是研究者张冠李戴,抑或是研究者笔误而致。

图3 唐三彩胡人捧笏鹖冠俑

图4 唐三彩唐人捧笏鹖冠俑

2.唐朝藩酋鹖冠

从《西安唐金乡县主墓清理简报》和《洛阳龙门唐安菩夫妇墓》得知,金乡县主墓出土150余件彩绘陶俑,其中包括武官头戴鹖冠、文官俑头戴介帻和文武官员俑衣着朝服或常服。唐三彩胡人鹖冠俑鹖冠上的鹖鸟以浮雕形式装饰于文官、武官鹖冠正中前部;唐代定远将军安菩墓随葬三彩器中有两件文吏俑,一件文吏俑上着赫黄色宽袖短衣,袖口镶绿边,下着白色长裤,腰系带,冠上饰鸟,脚蹬尖头履,两手执白色笏板于胸前, 直立于半圆形台座上, 通高113厘米。另一件文吏俑上衣为绿色,袖口有黄白花斑,头戴梁冠,脚蹬云头翘靴,通高112厘米,立于圆形台座上。河南洛阳市博物馆陈新女士认为,安菩墓出土的文吏俑与西安武则天至唐玄宗时期唐墓出土的相似[7]。胡人鹖冠文官和武官俑的出土,为探究桥陵石翁仲身份提供了重要线索。

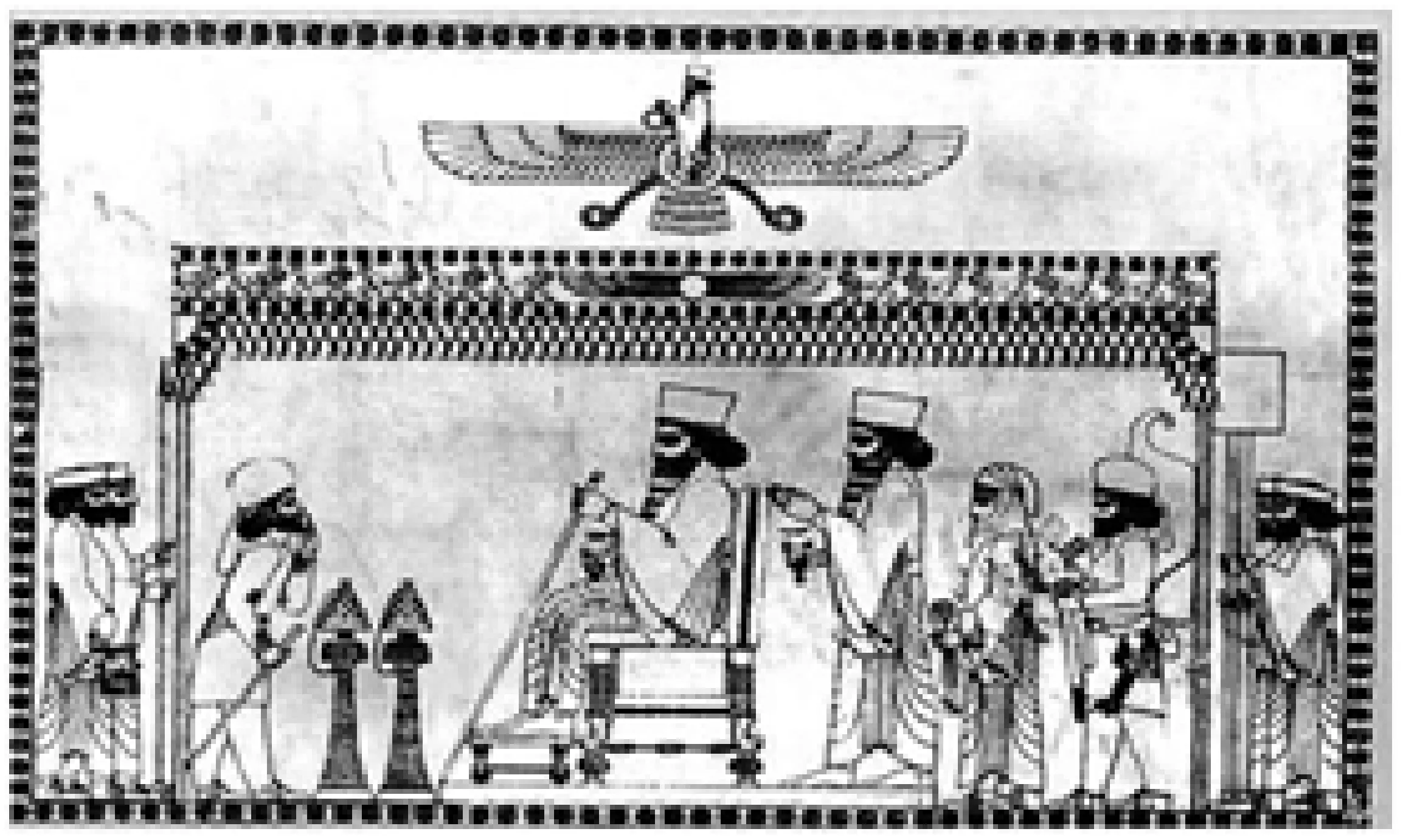

继而,我们将唐墓出土藩酋文武鹖冠俑所戴鹖冠之造型与西安出土粟特人石棺祆教神祇浮雕中“鹰”、唐墓壁画中胡人架鹰隼加以辨认、分类与比较,认为这种“鹖”来自伊朗高原和两河流域,它与琐罗亚斯德教主神阿胡拉·马兹达图像、阿契美尼德王朝皇家印章浮雕、居鲁士大帝浮雕头冠耳处饰物和巴比伦亚述神祇尼努尔塔双翼形象有着惊人相似之处(图5、图6)。王小甫教授和孙机教授的研究成果为我们进一步厘清唐桥陵石翁仲身份提供了理论支撑。

王小甫教授在《拜火教与突厥兴衰》一文中讲:“陈列在乌兰巴托蒙古国立历史博物馆展示阙特勤石雕像,头像上部雕出戴着一个高筒冠,冠前面的装饰浮雕是一只飞鸟展翅的正面图像。突厥王子阙特勤所戴的高筒冠应该就是鹖冠。”“由冠饰双翼为斗战神的象征可以判断,唐代鹖冠从而阙特勤头像上的那种小型飞鸟——鹖应该就是拜火教神话中斗战神的化身Vareghna鸟的原型鸟类。” 王小甫教授认为:“将拜火教神话中斗战神的化身Vareghna鸟比定为隼雀从而与中国古代的鹖鸟勘同是非常合适的。中国传统鹖冠本为双鹖尾,唐代饰以鹖鸟全形,当是受萨珊王冠影响,而所谓鹖鸟,就是拜火教中斗战神化身Vareghna鸟的原型。”[8]

孙机教授在《进贤冠与武弁大冠·鹖冠与翼冠》一文中说:“唐代也在鹖冠上饰以鹖鸟全形,不过它所饰的鹖鸟并非似雉或似鸡的大型鸟类,而是一种小雀。”“唐代的鹖冠不但饰以鹖鸟全形,而且冠的造型相当高大,冠后还有包叶。唐式鹖冠从外面看去,在两侧的包叶上还画出鸟翼。冠饰双翼,并非我国固有的作风。萨珊诸王的冠上多饰双翼,如卑路斯(457—483年)、库思老二世(590—627年)的王冠上都有这样的装饰,夏鼐先生以为这是太阳或祆教中屠龙之神Verethraghra的象征。”[9]

故此,我们自然而然地将桥陵石翁仲的原型锁定为大唐王朝境内的萨珊波斯人。

图5 琐罗亚斯德教(祆教)主神阿胡拉·马兹达

图6 阿契美尼德王朝皇家印章

三、文物与史料证明萨珊波斯与大唐王朝长期友好往来

波斯,来自古希腊语和古拉丁语的音译。公元前6世纪,出身于阿契美尼德家族的居鲁士建立了人类历史上第一个地跨亚非欧三大洲的波斯帝国。尽管波斯帝国被亚历山大所灭,并经历了希腊化时代的洗礼,但阿契美尼德王朝皇家徽标仍然被传承沿用,直至萨珊波斯王朝。637年,阿拉伯人大败萨珊军于卡迪西亚。642年,阿拉伯人攻克首都泰西封,萨珊王朝末帝伊嗣俟逃往中亚,651年被杀于木鹿。萨珊波斯王朝灭亡后,包括王子在内的部分王室成员流亡于大唐。

1.萨珊波斯多次遣使来唐求援

唐太宗至唐玄宗朝,萨珊波斯先后遣使入唐23次。其中高宗朝遣使入唐7次,唐玄宗朝遣使16次[10]。萨珊波斯国王雅兹底格德三世——伊嗣俟(633—651)曾三次遣使入唐求援,唐太宗均以路途遥远为由,谢绝出兵之请。依唐朝计量单位计算,长安距离泰西封15000—15300里[11]。唐太宗贞观十三年(639)二月,波斯与康国“并遣使朝贡”;贞观二十一年(647)正月,波斯与康国等国“并贡方物”,同年三月,波斯“献活耨蛇,形如鼠,而色青,能入穴鼠”;贞观二十二年(648)正月,波斯与康国等国“并遣使朝贡”[12]。

2.唐朝扶持善待萨珊波斯王族后裔

651年伊嗣俟被大食击杀后,卑路斯王子避难吐火罗。其间卑路斯王子遣使来唐求救,唐高宗以路远拒绝。唐龙朔元年(661)唐高宗封卑路斯王子为都督,以疾陵城(今伊朗卑路支-锡斯坦省东北)作为波斯都督府,派遣王名远将军护送卑路斯王子赴任。并在吐火罗地区设置羁縻府州。波斯都督府于663年被阿拉伯帝国所灭。高宗咸亨年间(670—674)卑路斯逃到长安,被唐朝授右武卫将军。高宗仪凤二年(677),唐朝在长安醴泉坊为卑路斯修建波斯寺(祆祠)。翌年,卑路斯客死长安。

唐高宗调露元年(679),在大唐将军裴行俭护送下,泥涅师复国未果,寄寓吐火罗28年。唐中宗景龙二年(708)再返回长安,授左威卫将军,后病死于长安。

3.唐朝安置萨珊波斯流民

萨珊波斯流民是一个庞大的特殊人群,唐王朝如何妥善安置?唐太宗朝规定,外国质子和滞留不归的使臣隶属于中央十六卫大将,宿卫京师。唐玄宗朝力推 “文官用汉人,武将用胡人”的策略,新政为萨珊波斯人定居、寓居、滞留提供了政策依据和法律保证。

在乾陵配享61位番酋翁仲石像中,石人像右二排第三人的汉文姓名为“波斯大首领南昧”。陈国灿先生认为,波斯大首领南昧与卑路斯王子同时到达长安城[13]。波斯东大将陀拔萨惮,不愿臣服大食。天宝五年(746),忽鲁汗遣使入唐,忽鲁汗被册封为归信王。天宝十三年(754),遣子来唐,“拜右武卫员外中郎将,赐紫袍、金鱼,留宿卫”[14]。波斯大首领穆沙诺于开元十三年(727)七月、十八年(732)十一月,两次来到唐朝,后被唐王朝“授折冲,留宿卫”。

大唐王朝对于流亡、寓居和滞留于境内的萨珊波斯人,均在当地或在长安城、洛阳城划定坊里生活。波斯人可以参加科举,允许与唐人通婚,功勋卓越者赐姓李、封官开府,死后葬于东土大唐。唐玄宗天宝年间(742—756),波斯人“留长安久居者或四十年”“安居不欲归”“有田宅者,凡得四千人”[15]。

西安唐墓出土波斯人李素及其妻卑失氏墓志记载:“李素祖父益初,自天宝年(742—756)奉波斯王命,来唐出使,因纳质子,宿卫长安。”荣新江先生研究认为,李素是国王之嫡子,按唐朝制在唐为质。从其祖、父两代的汉化姓名来看,李素家族很早就来到中国[16]。李素在唐代宗大历年(766—779)中,因专长天文星历,供职于司天监50余年,经历代、德、顺、宪四朝,以司天监兼晋州长史翰林待诏身份卒于元和十二年(817)[17]。

唐高僧鉴真东渡日本时,漂流到海南岛,看到波斯村寨 “南北三日行,东西五日行,村村相次”[18]。

4.唐朝包容萨珊波斯祆教文化

祆教是萨珊波斯国教。7世纪中叶,大食灭萨珊波斯,有教徒入长安避难。林殊悟在《波斯琐罗亚斯德教与中国古代祆神崇拜》一文中讲到,琐罗亚斯德教作为一个完整的宗教体系确实存在于流亡唐朝境内的波斯教徒中,唐王朝知道祆教源自波斯,也了解西域祆教与琐罗亚斯德教之间的组织关系,所以唐王朝在都城长安和东都洛阳设置萨宝府,管理祆教事务[19]。

唐朝民间祆神祭祀只是一种庙会式的娱乐,主要表现在胡天之风、波斯移民的百戏杂耍、敦煌居民和西游唐人的“赛神”活动中。何况祆教本身也没有像摩尼教、景教那样不遗余力地直接向唐人推介传播,更未争取唐人成为信徒。所以,唐朝民间祆神崇拜与斯琐罗亚斯德教之间,只划箭号,不划等号[20]。据敦煌文书S.1366《年代不明〔980—982〕归义军衙内面油破用历》记载:“廿六日,支纳药波斯僧面一石,油三升。”波斯僧是过路的波斯景教僧侣[21]。《唐景云二年张君义告身》提到同甲授勋的263个人名及籍贯,其中有“波斯沙钵那二人”。据朱雷先生研究,波斯沙钵那因大食之侵,应募充当安西四镇镇兵,因征戍多年而获得授勋[22]。

萨珊波斯臣民为感恩大唐王朝的援助、收留,把原本祆教的神圣仪式融入唐朝民间庙会的祭祀活动中,于是,超度亡灵仪式中的“离渡之桥”与祆教教义中的“裁判之桥”合而为一。祆教核心教义水到渠成地为李旦灵魂自由出入梓宫搭建了“善惠、福佑”之“桥”,这就是位于蒲城县西北丰山(苏愚山、金栗山)的唐睿宗陵寝为何冠以“桥”陵的缘故。

善惠、福佑唐睿宗入住桥陵祆教仪式的本土化过程一旦完成,那么,参加祭祀活动的萨珊波斯臣民身份的等级标准就必须确定。寓居滞留唐朝的萨珊波斯皇室成员、大首领、使节武官、寺院高僧和众多在唐朝建功立业的萨珊波斯流民,理应成为唐睿宗桥陵石翁仲形象的首选。至于逐一厘定唐桥陵石翁仲个体身份,完全取决于考古的新发现与研究者自身的现代科学研究能力。

综上所述,历史考古学研究恰恰是在历史缝隙中发前人未发之覆,就是尽可能让文献说话,使文物活起来。只有这样,才有可能复原历史真实之现场。唐睿宗桥陵石翁仲决不是简单的石像生,它不但承载着波斯达官贵人开府授将、波斯人会计“波斯货”、波斯李赋诗填阙、波斯后裔在长安“有田宅”的故事发生,而且是萨珊波斯与大唐王朝长期文化交流和文明借鉴的文物存在。同时,也证明了一个负责任的政治大国要成为政治强国,完全取决于其对世界的贡献度、吸引力以及世界诸国对其产生的信任度和依附力。