初三历史二轮专题复习探究

姚宜辰

摘 要: 历史二轮复习是初中历史备考的重要环节,也是夯实基础提高学科思维能力的必要步骤。在二轮复习中如何通过教学设计让课堂充满活力、实现三维目标显得极其重要。本文以专题复习《走向近代——从封建社会向资本主义社会过渡》为例,通过课堂设计,实现知识与能力的提升,让历史课堂成为学生研究性学习的主阵地。

关键词: 二轮复习 基础知识 能力提升 教学设计

在经过一轮复习,学生基础知识已经掌握得较好的基础上,二轮复习需要对学生的学科思维和核心素养进行更高层次的落实。这些复习任务的完成必须借助教学设计的每一个环节。本课以专题复习《走向近代——封建社会向资本主义社会过渡》为例探究二轮复习如何提升学生知识与能力,最终实现学生价值观的提升。

一、巧用导语,深入情境

赞可夫说:教学法一旦触及学生的情绪和意志领域,触及学生的精神需要,这种教学法就能发挥高度有效的作用。在历史教学实践中,我们应该积极努力再现历史情境,创设适应学生情感需要的学习情境,即在二轮复习中,应该尽可能创设历史场景,让学生深入历史情境,心理上产生历史的氛围感,引发学生的情感和对历史现象的求知欲。二轮复习中,已经是熟知的历史史实,如何调动学生的求知欲、避免炒冷饭的现象,便显得更加重要。本专题复习伊始,通过引用《欧洲中世纪史》中一段话,让学生对封建社会向近代资本主义社会过渡再次充满好奇心:

对于许多其他人来说,中世纪就是“黑暗时代”,是楔入古罗马和文艺复兴之间的一个巨大错误;而在15世纪的某个时刻,这种黑暗就烟消云散了。欧洲苏醒了,沐浴在阳光明媚下,开始重新思考。在经历长时间的停息之后,人类再次迈出前进的步伐。

——《欧洲中世纪史》[1]

通过这段材料的呈现,学生对中世纪历史进行回顾,挖掘对于资本主义社会的原有认知,自然而然对两种社会形态进行浅层次的对比,由此导入新课。

二、考点回顾,明确要求

一轮复习后,二轮复习时间比较短,学生对于考什么和怎么考的需求更加急切。专题复习时,课堂开始设计“考点回顾”这一环节,呈现考查内容和考纲要求,学生通过阅读考察内容和考察方式,近距离接触中考,明确考点和考察方向,掌握考查重点,对于本专题内容学习会更有目标性和指向性,学习更有动力。

三、专题概述,宏观把握

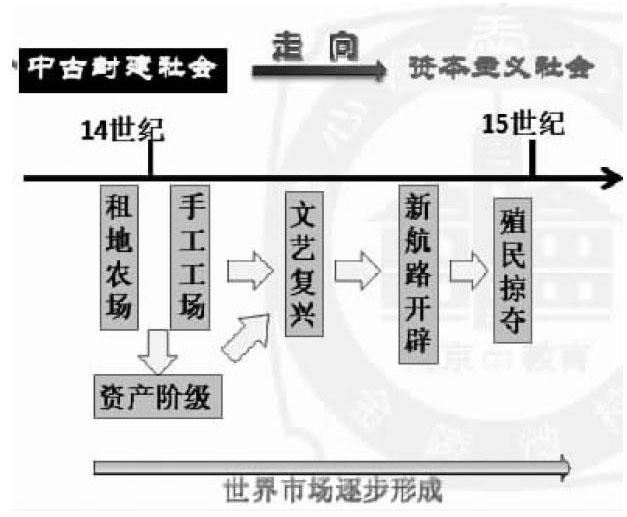

通过对本单元的单元导言进行解读,配合时间轴,明确本专题复习需要掌握的考点名称,然后梳理考点名称之间的关系,阐明本专题的历史线索、阶段特征等,让学生对本专题内容有一个宏观认知,形成时空观念。对于本专题内容,主要让学生梳理中古西欧是如何从封建社会过渡到资本主义社会的,通过对单元概述的阅读,学生主动梳理本单元的知识点,培养获取历史信息的能力,通过老师的讲解,学生做到心中有数,对于本单元内容有整体的框架。了解在十四、十五世纪,西欧国家由于资本主义萌芽出现,开始发生变革:手工工场和租地农场是具有资本主义性质的生产组织形式,它们的出现促使早期资产阶级的产生;资本主义萌芽和资产阶级迫切需要打破封建思想的束缚,于是爆发了文艺复兴,这是资本主义经济发展在精神文化领域的反映;资产阶级对于资本原始积累的迫切需要、加上文艺复兴带来的思想解放,促成新航路的开辟;伴随而来的是西欧国家的早期殖民扩张,这一切不仅促进了资本主义经济的发展,而且在欧洲、亚洲、非洲、美洲之间建立了直接的联系,世界开始连成一个整体,世界市场逐步形成。

通过这个框架的梳理,学生理解了走向近代,其实就是从封建社会向资本主义社会过渡的过程,同时是世界市场逐渐形成的过程。

四、自主复习,回顾教材

初中历史课程标准提出了“知识与能力”“过程与方法”“情感态度价值观”的三维目标,三维目标中又以“知识与能力”为先,“知识与能力”中“知识”更是摆在首要位置。可见历史知识的重要性,历史学习能力的培养是以历史知识为载体的。没有基础知识的回顾和掌握,历史能力的培养则是无源之水、无本之木。因此,在专题复习中我们首先需要对教材知识进行回顾。通过“自主复习”这一环节,利用问答题的方式,让学生迅速浏览教材,获取有效信息,挖掘知识储备。因为学生已经进行了一轮复习,此环节内容对于学生而言相对较简单。所以课堂上所占时间较少。

五、考点名称,重点解析

在对基础知识进行梳理的基础上,教师可以根据学情和考试要求,进一步进行知识扩展,对具体历史事件的认识上升到一定的理论层面,提高学生的学习能力。如何在复习课中做到既锻炼学习能力又调动学生历史探究的积极性?“一个有效的教学策略就是师生共同回到‘历史现场,尽量接近历史的真像,以获取更多有價值的历史知识。唯有如此,学生才能在‘过程与方法中提升历史思维能力、形成正确的价值观。而要回到‘历史现场,必须借助史料教学”[2]。从中考命题的趋势来看,史料解读与分析的比重在试卷中越来越大,二轮复习中加强史料研读能力的培养,是应对中考的有效举措之一。比如对于租地农场和手工工场的解析,首先通过呈现庄园农奴生产时的场景,了解封建制度下的庄园经济是“自给自足”的,然后呈现《资本主义简史》中的一个场景:

在那时,一个村庄总是有四五家耕种约60英亩到100英亩规模的土地,饲养几百头牛羊的约曼(英国富裕农民群体)。此等规模的经营,约曼们显然需要雇佣工人,这样规模土地的收获物也并非都是自身消费,而且更多的投入到市场。这样,由富裕农民开创的新的经济生活逐渐发展起来,这是西欧历史从未有过的生产和经营者,从未有过的生产组织,完全不同于庄园地产经济。

——《资本主义起源新论》[3]

让学生理解此时的手工工场和租地农场,生产主要投入市场。通过设问:

(1)材料中的“约曼”与“工人”之间是怎样的关系?

(2)“约曼们”后来演化成哪一阶级?

(3)“从未有过的生产组织”是指什么生产组织形式?同类型的还有什么组织?

(4)结合所学知识,分析土地关系的变化和手工业的发展对中世纪社会的影响?

历史课堂上的问题设置,有助于提高学生的思维能力,通过问题探究方式,调动学生原有的知识储备,解释历史现象,帮助学生理解原有的封建经济开始瓦解,资本主义化的生产组织形式出现,封建制度开始瓦解,资本主义制度开始形成。这种对比可以帮助学生理解何谓“资本主义化”。再结合史料:

随着社会的发展,物质财富的积累,商品经济的出现,资本主义萌芽慢慢形成……催生了许多富豪巨商,凭借这些财富,他们的社会地位和社会话语权不断增强。

——《从人物形象看莎士比亚戏剧的人文主义特征》[4]

学生通过获取史料信息,一方面理解经济基础决定上层建筑,资本主义经济的产生促使资本主义思想开始出现,进一步理解人文主义者对于财富的追求。教材中对于文艺复兴的解读,更多地体现在对于文艺复兴代表人物的介绍上,学生可以理解此时期文学艺术成就非凡,但对于其如何解放人们的思想及这种对人思想的解放是如何促进资本主义的,则很难通过教材信息获得。对于教材内容进行补充,提高学生的认知水平对于强化历史教学效果是非常有益的。通过补充这一材料,让学生理解文艺复兴并不是简单的对于希腊罗马文化的简单复活与再生,并不意味着否定宗教,而是一种创新,中世纪蕴含着资本主义的因子。这种创新,标志着资产阶级文化的兴起。

对于新航路的开辟,学生已经熟悉人物及所到地点,但对于这些目的地,很多学生没有空间概念。这一点对于后面世界贸易的中心变化及英国资产阶级革命的爆发至关重要。课堂上让学生上黑板演示新航路开辟的路线图,通过图示学生很容易明白大西洋沿岸成为当时贸易集合地,促进了大西洋沿岸资本主义的发展。英国正处于大西洋沿岸,促使英国利用这一优势开启资本主义的发展,促使资产阶级革命的爆发和工业革命的开展,最终使英国成为资本主义工业强国。历史地图教学,可以引导学生动手动脑能力,培养学生的历史思维能力,通过地图展示,让学生学会在具体的时空条件下对历史实物进行观察,从历史发展进程中直观认识历史事件的地位和作用。还可以通过地图展示,让学生通过更多的渠道获取历史信息,形成重证据的历史意识和处理历史信息的能力,逐步提高对历史的解释能力。

除了需要了解新航路开辟的影响外,还要让学生理解新航路开辟与殖民掠夺之间的关系,了解“三角贸易”的出现。对于这一部分的处理,采用历史故事的方式进行。呈现材料:

我在1492年发现印度大陆以及大批岛屿……在此之后,我回到卡斯提尔,觐见王上,而王上依据我的陈述,命令我进行第二次的航行以求新的发现,并在我所发现的土地上建立殖民地……我征服该岛并使它的居民纳贡。

——《世界中世纪史原始资料选辑》

通过这段材料的展现,学生理解新航路开辟使这些国家开始在世界落后地区进行殖民掠夺。哥伦布发现美洲后,由于对殖民地人民的屠杀,造成美洲劳动力锐减,由此设问:那么欧洲殖民者为解决劳动力缺失问题采取了什么措施?理清新航路开辟和“三角贸易”之间的关系。

教学的关键点在于教学重难点的结合,“要攻其一点,就要攻其关键点”[5]。本专题复习的重点是理清封建社会是如何向资本主义社会过渡的,难点是对于资本主义概念的理解。这一点解释清楚了,那么整节课的内容甚至世界近代史的内容就会纲举目张了。为了攻破这一点,通过几段史料的呈现,让学生推断资本主义的内容和概念,教师做好铺路搭桥的工作就可以了。通过呈现租地农场生产的产品主要用于市场,文艺复兴时期人们对于财富的狂热追求,新航路开辟人们对于黄金的需求和原料的掠夺,三角贸易对于原始资本的积累,学生理解资本主义产生于封建社会,并最终取代封建社会,资本主义从某种意义来说即资产阶级占有生产资料,雇佣工人生产以获得更多资本。当然这种解释并不全面,但对于初中学生而言,这种层面的解读足够他们理解资本主义的产生及资本主义社会的最终到来。

六、提升总结,培养能力

在对重点知识进行深入解析后,学生还未能形成一条直观的线索。世界史是综合性很强的框架知识体系,学生不仅要掌握租地农场、手工工场、文艺复兴、新航路开辟和殖民掠夺,还要掌握他们的内在联系。2011年课标提出“点—线”结合的设计思路。“点”是具体生动的历史事实,“线”是历史发展的基本线索。通过“点”与“点”之间的联系理解“线”,使学生在掌握历史事实的基础上理解历史发展的过程[6]。本课的“点”包括:手工工场、租地农场、文艺复兴、新航路开辟和“三角贸易”。通过“点”的理解,加上老師的引导,将“点”穿成“线”:资本主义的生产方式、人文主义思想的传播、新航路的开辟和资本原始的积累,为资本主义产生奠定了思想和物质基础,封建制度濒于崩溃,资本主义制度在西方产生、确立、发展并向全世界扩张的历史,同时使世界日益连成一个整体。当然这种线索必须通过学生自己理顺。本课最后的提升环节,采用小组讨论的方式让学生共同梳理线索。通过设问:

公元1500年左右,中世纪已经完成欧洲的重建工作,一个崭新的欧洲正走在与世界其他部分相聚会的途中,这里的“新”,表现有哪些?

《课程标准》提出:“以转变学生的学习方式为核心,注重学生学习历史知识的过程,注重对学生学习能力的培养,在教学过程中加强对学生学习方法的指导,使学生学会学习。……力图从整体上把握历史,而不是孤立、分散地讲述历史知识。特别要注意历史发展的纵向联系、同一历史时期的横向联系、历史发展的因果联系……”[7]通过本节课的复习,让学生思考一个怎样“崭新的欧洲”开始出现?一方面,学生可以对本节课内容进行回顾,自主梳理知识点之间的联系,通过分析讨论,还可以站在更高的层次把握世界近代史的总体线索,既了解资本主义的发展进程,又理解人类在这一时期开始从分散走向整体,理解真正意义上的世界历史。有助于学生从宏观上把握,加深对概念的理解。

通过义务教育阶段历史课程的学习,学生不仅掌握中外历史的基本知识,更培养历史学习的基本方法和技能,培养历史思维能力,进而对人类历史延续与发展产生兴趣,开阔世界视野,感受历史文化的多元性。二轮复习建立在一轮复习基础知识掌握较好的情况下,要更多地训练思维能力,让学生将“点”穿成“线”,理解历史发展的过程。

参考文献:

[1][美]朱迪斯·M·本内特,C.沃伦·霍利斯特.欧洲中世纪史[M].北京:北京大学出版社,2018.

[2]何成刚.史料阅读与微课设计:史料教学的理论与实践[M].北京:北京师范大学出版,2015.

[3]侯建新.资本主义起源新论[M].北京:生活·读书·新知三联出版社,2014.

[4]张豫红.从人物形象看莎士比亚戏剧的人文主义特征[J].四川戏剧,2016(6).

[5]刘军.中学历史教学探究[M].北京:人民出版社,2009.

[6]任世江.初中历史课程“点—线”解析[M].北京:北京师范大学出版社,2018.

[7]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.