血栓弹力图对颅脑损伤患者血液输注评估治疗指导

李继红 蒋维春 张羽平 胡 凯 章志明 涂雅婷

江西省景德镇市第二人民医院输血科,江西景德镇 333000

颅脑损伤为神经外科常见急危重症,多由交通事故、失足摔倒等因素引发[1]。凝血功能障碍为颅脑损伤常见并发症,易引发弥散性血管内凝血,造成多器官衰竭[2]。现阶段,临床通过静脉输注血液制品帮助患者控制病情,而改善预后。但由于该治疗方式缺乏严谨标准,易造成血制品输注过量,引发血栓再形成,加大二次手术的风险[3]。积极探寻更有效的检测措施有重要意义。本研究分析血栓弹力图(thromboela-stogram,TEG)在颅脑损伤患者血液输注中的应用效果,明确TEG 的应用价值,为临床合理选择检测措施、规范使用血液制品提供指导,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经我院医学伦理委员会审核批准。选取2017年2月~2019年6月我院收治的70例重型颅脑损伤患者。纳入标准:①经头颅影像学检查确诊;②凝血酶时间12~15 s;③患者及家属自愿签署知情同意书;④格拉斯哥昏迷量表(GCS)[4]评分3~8分;⑤入院时间<24 h。排除标准:①多器官功能障碍综合征者;②恶性肿瘤、急性感染期者;③急性重症胰腺炎、尿毒症者;④近期接受过活化蛋白C 治疗者;⑤有开颅血肿清除术禁忌证。按照随机数字表法分为对照组(n=35)和观察组(n=35)。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1),具有可比性。

表1 两组一般资料的比较(±s)

表1 两组一般资料的比较(±s)

性别[n(%)]男组别年龄(岁) 体重(kg)女病因[n(%)]摔伤 车祸伤 砸伤 其他对照组(n=35)观察组(n=35)χ2/t值P值18(51.43)20(57.14)17(48.57)15(42.86)0.230 0.631 39.08±4.56 39.11±4.53 0.028 0.978 56.87±3.72 56.41±3.70 0.519 0.606 10(28.57)10(28.57)13(37.14)14(40.00)7(20.00)6(17.14)0.114 0.990 5(14.29)5(14.29)

1.2 方法

两组接受开颅血肿清除术治疗。入室后给予生命体征监测,开放外周静脉通道,全麻后行气管插管。术中维持血细胞比容25%~35%、中心动脉压6~10 cmH2O、平均动脉压80~120 mmHg,患者体温控制在36.0~37.0℃。对照组依据临床经验及血气分析结果补充悬浮红细胞,即每出血1000 ml,输注血小板1人份,冷沉淀5~10 U,新鲜冰冻血浆500 ml 及悬浮红细胞600 ml。观察组则依据TEG分析结果补充血液制品,仪器选择血栓弹力图仪(Haemoscope Corporation,型号:TEG 5000),检测指标分别为:凝血反应时间(R)、凝血形成时间(K)、凝血角(α角)、最大振幅(MA)及凝血综合指数(CI)。

1.3 观察指标

比较两组的术中血液输注量、围术期指标及术后情况。血液输注量包括悬浮红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆及冷沉淀输注量;围术期的指标包括两组的手术时间、术中出血量、术后6及24 h 引流量;术后情况包括两组的二次开颅手术及4 周内死亡情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t 检验;计数资料以率表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

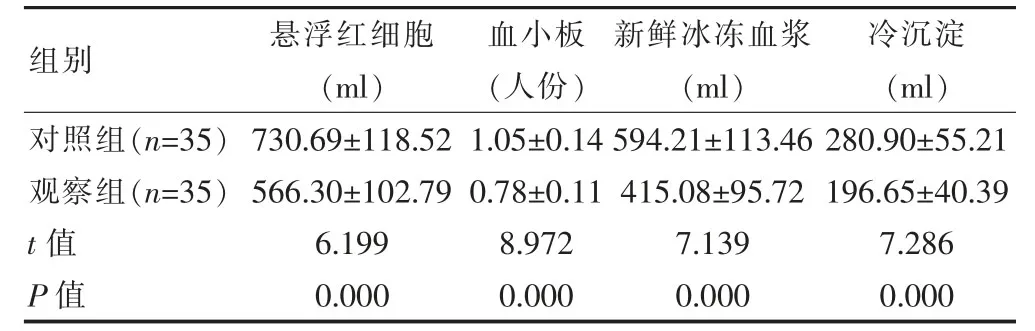

2.1 两组术中血液输注量的比较

观察组的悬浮红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆及冷沉淀输注量少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组术中血液输注量的比较(±s)

表2 两组术中血液输注量的比较(±s)

组别 悬浮红细胞(ml)血小板(人份)新鲜冰冻血浆(ml)冷沉淀(ml)对照组(n=35)观察组(n=35)t值P值730.69±118.52 566.30±102.79 6.199 0.000 1.05±0.14 0.78±0.11 8.972 0.000 594.21±113.46 415.08±95.72 7.139 0.000 280.90±55.21 196.65±40.39 7.286 0.000

2.2 两组围术期指标的比较

两组的手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组的术中出血量、术后6及24 h 引流量少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组围术期指标的比较(±s)

组别 手术时间(h)术中出血量(ml)术后6 h引流(ml)术后24 h引流(ml)对照组(n=35)观察组(n=35)t值P值4.26±0.95 4.23±0.96 0.131 0.896 1321.84±226.75 1059.21±195.46 5.190 0.000 162.39±42.04 140.68±38.25 2.260 0.027 384.86±90.61 260.90±85.74 5.879 0.000

2.3 两组术后情况的比较

观察组的二次开颅手术率为5.71%(2/35),低于对照组的22.86%(8/35),差异有统计学意义(χ2=4.200,P=0.040);两组4 周内死亡情况,观察组0例(0.00%)与对照组的3例(8.57%)比较,差异无统计学意义(χ2=1.393,P=0.238)。

3 讨论

颅脑损伤患者由于凝血系统异常兴奋,入院时血液多为高凝状态。在施行开颅手术时,依据临床经验及血气分析无法获得凝血动态信息,易造成血制品输注过量或不足,而加大脑组织受损程度[5]。TEG为非侵入性检测方式,可通过全面观察患者血凝及纤溶过程判断其凝血功能,而评估再出血的风险,指导术中及术后输血,已广泛应用于体外循环、器官移植手术[6-7]。

本研究结果显示,观察组的术中悬浮红细胞、血小板、新鲜冰冻血浆及冷沉淀输注量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组的手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组的术中出血量、术后6及24 h 引流量少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组的二次开颅手术率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组4 周内死亡情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示将TEG 应用于颅脑损伤患者效果显著,利于减少术中血液输注量、术中出血量、术后6及24 h 引流量,同时降低二次开颅手术率,对临床合理使用血液制品有一定的指导作用。分析其原因:TEG 参数通常包括R、K、α角、MA以及CI。其中,R值可反映凝血因子及血小板活性,正常范围为5~10 min,低于5 min时,提示凝血因子及血小板活性偏高,超过10 min时,提示凝血因子及血小板活性偏低[8-9]。K值为血凝块强度达到20 mm时所用的时间,α角为曲线分叉所形成的角度,其正常范围为53°~72°。K值与α角多用于反映部分血小板的功能及纤维蛋白原水平[10]。当K值低于1 min 或/且α角>72°时,提示纤维蛋白水平偏高,当K值>3 min或/且α角<53°时,提示纤维蛋白水平偏低[11]。MA 可反映血凝块最大硬度或强度,可用于评估血凝块形成的稳定性,其正常值为50~70 mm[12]。CI 正常范围为-3~+3,高于+3时,表明血液处于高凝状态,低于-3 则提示为低凝状态[13]。TEG 通过动态监测凝血全貌,反映参与凝血过程所有物质的综合功能状态,利于对凝血功能做出更准确的评估,分析引发患者凝血功能异常原因,从而对血液制品成分选择提供指导,同时控制输注量,避免盲目输注血液制品,而改善凝血功能状态,降低术中出血量及术后24 h 引流量,避免二次开颅等不良事件的发生[14-15]。

综上所述,将TEG 应用于颅脑损伤患者效果显著,利于减少术中血液输注量、术中出血量及术后24 h引流量,同时降低二次开颅手术率,对临床合理使用血液制品有一定的指导作用。