国内体育学科核心素养研究现实与未来展望

黄彩虹,张 瑞

(湖北工业大学 体育学院,湖北 武汉430068)

2014年3月,教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,明确提出核心素养是引领未来教育改革的一面旗帜,反映和落实党的教育方针、立德树人的根本任务以及社会主义核心价值观[1]。2016年9月,中国学生发展核心素养研究成果发布会召开,为各学科进一步明确育人目标和任务提供依据,推动体育学科核心素养研究的进步与发展。然而,由于体育学界对于该领域研究刚刚起步,缺乏足够的教学实践和依据,仍处于探索阶段,难以形成成熟的体系和统一的定论[2]。本文通过对中国知网关于体育学科核心素养的相关研究进行梳理、概括和总结,试图厘清体育学科核心素养的研究现状,提炼和归纳出带有启发性、 普适性的经验和结论,并结合知识图谱反映的结果进行具体分析,反思其问题,预测其趋势、为后续研究提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

以中国知网(CNKI)为数据库,采用期刊高级检索方式,全面检索相关文献。由于国内对体育学科核心素养研究尚无统一表述,为使检索结果全面、准确,检索主题词设为“体育学科核心素养”或“体育核心素养”或“体育学科素养”,发表时间和支持基金都不设限,文献来源为全部期刊,检索截止日期为2020年6月30日,由此共检索到1208 篇相关文献。为提高检索精度和减少分析误差,根据文献题名、关键词及摘要内容对1208 篇文献进行逐一鉴别,剔除不符合研究范围和重复文献79 篇,得到有效文献1129 篇。

1.2 研究方法

采取定量研究与定性研究相结合的方法。一是基于CiteSpace5.3 分析软件,形成关键词、作者、科研机构、时间、研究热点等以定量为主的科学知识图谱和检索报告,结合计量可视化分析方法得到体育学科核心素养的结构、 规律和分布情况,对所反映的图谱进行分析与总结。二是运用文献资料法对关于体育学科核心素养的概念内涵、培育策略、评价体系以及课程教学研究进行定性分析,概括其研究现实。三是在知网上对检索时间、核心作者姓名、文献来源分别进行单独限定,采取有限制性多重高级检索方式,逐一对检索结果进行定性分析,得出研究结论。

2 研究结果与分析

2.1 研究现状分析

2.1.1 核心作者和科研团队

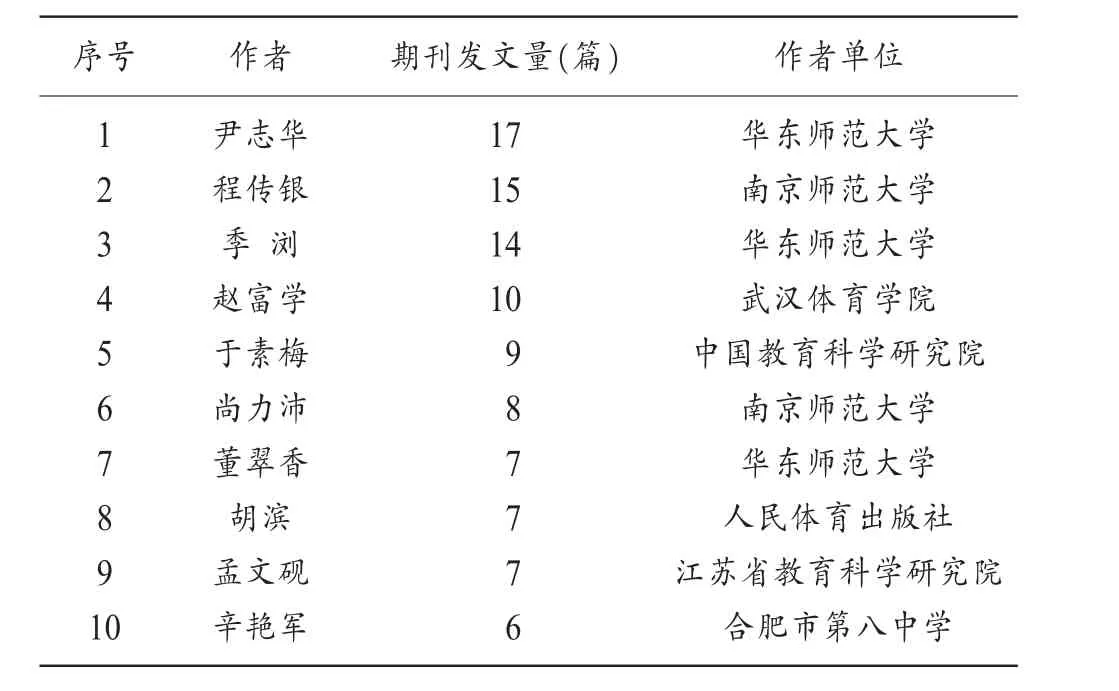

核心作者是对某一研究领域发展具有较大贡献的科研人员,在学科领域内具有不可替代性和突出影响力两个重要特征,关于核心作者的测评与分析对于后续的科学研究具有高度的借鉴意义[3]。核心作者的界定要考虑到发文量(重要性评价)和被引量(影响力评价)两个因素,但鉴于国内对于体育学科核心素养的研究尚处于起步阶段,很多高质量论文都是在近两年发表,被引频次不高,因此本文采用单项指标发文量来界定核心作者。依据文献计量学中普赖斯所提出的计算公式进行统计。根据作者分布的知识图谱,发现国内对于体育学科核心素养的研究发文量在前10 的作者如表1 所示。结合发文的数量、形式以及背景,发现该领域的作者形成了3个主要的研究团队:1)发文量排在第一的是华东师范大学团队,相关发文共计42 篇,其中排名前10 的主要团队成员有尹志华、季浏和董翠香3 位作者。该团队研究主题主要是体育与健康学科课程标准,依托“青少年健康评价与运动干预”教育部重点实验室资源和上海高校 “立德树人” 社会科学重点研究基地资源,对美国、加拿大、韩国、日本、英国、新西兰、俄罗斯、德国以及我国香港地区等多个国家和地区的体育课程标准、 体育课程学习纲要或体育学科《学习指导要领》进行分析、解读与评述[4-5],涉及的主要合作机构有苏州大学体育学院、福建师范大学体育科学学院、上海交通大学体育学院等。2)发文量排在第二位的是南京师范大学团队,发文共计16 篇,且全部为合作研究,合作单位及作者主要包括武汉体育学院赵富学、石河子大学赵凤霞为主。该团队研究主题多样,主要包括体育学科核心素养的培育、概念结构要素、课程教学实践等[6-7]。3)发文量排在第三位的是中国教育科学研究所的于素梅教授,相关发文量共计11 篇,在体育学科核心素养的框架体系、培育策略、课堂建构、评价体系等方面都提出了自己的见解。虽然于素梅教授全部为独立创作,但她承担的国家级项目 “大中小(幼)一体化体育课程体系建设”,形成了一个基于核心素养的研究团队[8-10],对后续研究具有较大借鉴意义。

表1 我国体育学科核心素养研究高产作者统计结果

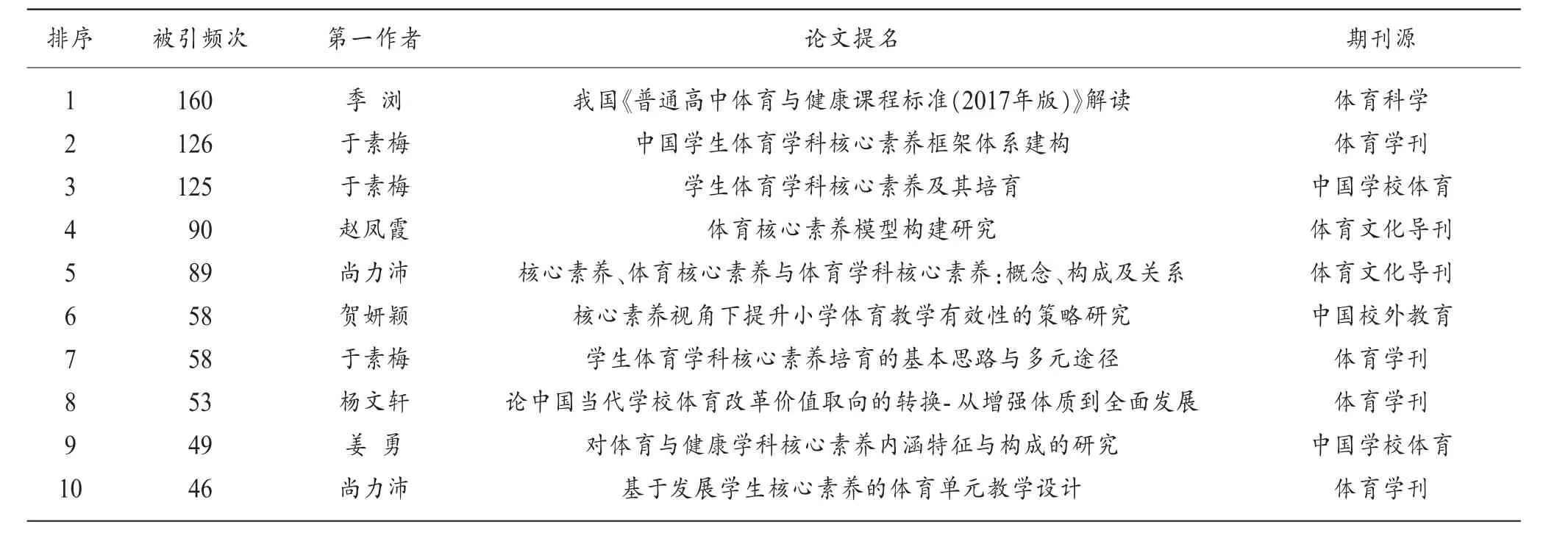

2.1.2 高频引用文献

被引频次是反映一篇学术论文影响力的重要指标,高频引用热点论文一定程度上反映了目前该研究领域关注的主题[6]。目前国内关于体育学科核心素养的论文中,最高引用频次是华东师范大学季浏教授2017年发表在体育科学的 《我国<普通高中体育与健康课程标准(2017年版)>解读》一文,引用频次达160 次。这篇文章主要对2017年版课程标准的性质与基本理念、学科核心素养与课程目标、课程结构、课程内容、学业质量与学习评价、 实施建议等进行了全面和深入的分析和讨论,由于发表时间较早、内容体系全面,因此对后续研究借鉴意义很大。此外,统计国内前10 篇关于体育学科核心素养的高频引用文献可以发现(表2),这10 篇论文有7 篇来源于体育类核心期刊,发表时间集中在2016年到2018年,篇均被引数为85.4 次。从研究内容来看,主要包括体育学科核心素养的概念内涵、培育策略、课程标准等,再次说明,体育学科核心素养是一个新的体育教学理念,以学科核心素养的定位、概念内涵和体育课程标准为切入点,进而去指导体育课程改革、创新体育教学实践、 提升学生的学科核心素养日渐成为国内体育学界关注的热点、研究重点和未来研究的趋势。

表2 被引频次排名前10 的论文概况

2.1.3 时间分布特征

对所获文献的年份发文量进行统计,发现有关体育学科核心素养的研究论文最早见于2010年,从2010~2016年关于体育学科核心素养的研究仅有14 篇。2016年发表期刊论文有42 篇,而在2017~2019年发文量增幅越来越大,分别达到了140、337 和448 篇。分析其原因,主要是核心素养在2014年才首次出现在教育部印发的 《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》国家文件中,2016年以前,人们对于深入人心的素质教育理念转变到核心素养理念需要一个接受过程,对于体育学科而言,很多学者的表述仍旧以上世纪90年代提出的体育素养为主。而到2016年,由教育部委托、北京师范大学林崇德教授牵头研究的中国学生发展核心素养框架体系正式敲定,并提出要分学科去展开研究,这就为国内体育学科核心素养的研究搭建了桥梁、指明了方向,进而推动了研究热潮的出现。由此,2016年下半年至今,国内关于体育学科核心素养的研究文献越来越多,并呈现井喷式发展趋势。

2.1.4 研究热点演变

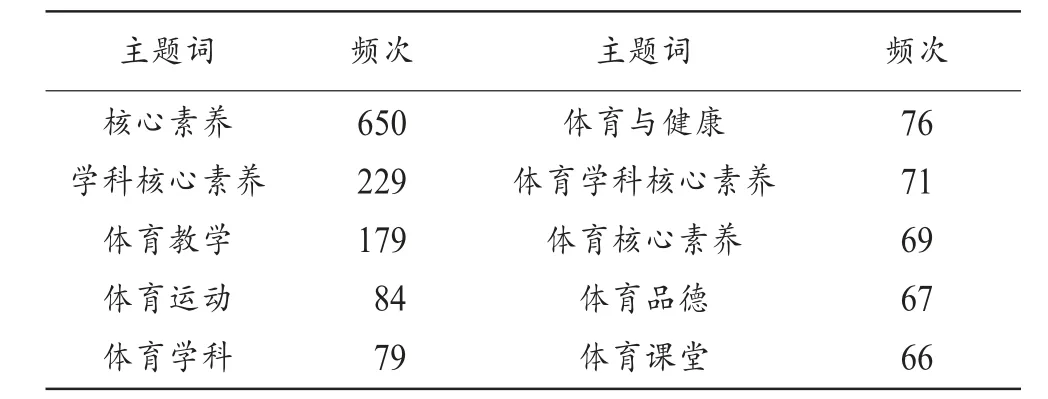

通过对所检索的文件进行归纳与分类,结合关键词共现知识图谱,发现国内对体育学科核心素养研究的主题词主要包括“核心素养”“学科核心素养”“体育教学”“体育运动”等。研究主题主要包括其概念构成与框架、培育路径与策略、教学改革与实践、评价方式与体系、课程标准制定等,研究视角日趋多元化,评价体系也逐步进入实践操作层面[8]。总体来看,国内对体育学科核心素养的研究热点呈现出以下分布特征:1)按学段划分,研究涉及3~6 岁幼儿、小学、初中、高中、高职院校学生、普通高校大学生等多个学段。2)按主体划分,主要集中在对学生体育核心素养的培育,同时也有部分文献对提升体育教师以及体育社团的核心素养展开研究。3)按体育项目划分,包括田径、足球、篮球、网球、健美操、垒球等。这些都验证了在课程改革、 教学实践以及教育评价中去落实体育学科核心素养理念的途径和趋势。4)基于学科核心素养视域下,对学生体育文化意识、体育品质、体育教育与价值、体育修养等进行针对性研究以及对体育课堂教学模式探索也是新的研究热点,由此出现了“乐动会”体育课堂教学模式、“角色体验式”模式、“体育合作与学习”模式、“三动”模式、“合班分项”走班教学模式等富有意义的实践教学模式。

表3 我国体育学科核心素养高频主题词一览表(前10个)

2.1.5 期刊类别

每一个学科都有该学科领域的期刊类别和等级,科学界定某一研究领域核心期刊及一般期刊的分布有助于判断该方向当前研究进展和总体水平,对有效参考和借鉴前人的研究现状意义重大。对于体育学科而言,从被引频次排名前10 的论文来源来看,7 篇来源于体育类核心期刊,核心期刊发文量对体育学科核心素养的后续研究具有高度参考和借鉴意义。然而,分析国内体育学科核心素养研究的期刊分布可以发现,该研究方向发表的中文核心期刊仅有91 篇,而一般期刊共1050篇,核心期刊所占比仅为7%。可见,虽然发文量近两年呈迅猛发展趋势,但是大多数研究者只是基于一个新的教育理念去顺应新的研究热潮,而缺乏深入的思考与探究,因此必须要着力提升研究质量,切实增加该研究领域核心期刊的发文量。

2.2 研究述评

2.2.1 概念内涵解读

当前,国内学界关于体育学科核心素养已有宏观认识,但对体育学科核心素养的概念内涵还不清晰,众说纷纭而没有统一定论[9]。不同学者在研究中也对概念内涵进行了诸如结构要素、框架体系、构成要素等不同的表述。姜勇率先在2016年从物质、 精神及社会3个层面对体育学科核心素养的构成提出了个人意见,认为这3个层面又可以细分成体育理论知识、运动技能、体育创新等9个要素[11]。季浏团队在高中课程标准(2017年版) 中将体育与健康学科核心素养凝练为运动能力、健康行为、体育品德3个方面[4]。于素梅从体育精神、运动实践、 健康促进3个维度和6个要素建构了体育学科核心素养的框架体系[12]。赵富学基于学科结构理论确定体育学科核心素养的结构要素为体育品德与修养、运动兴趣与能力、健康行为与习惯、运动品质与意志4个方面[13]。此外,蒋红霞、苗文凯、 燕凌等也都对体育学科核心素养的框架或要素提出了个人的观点[14]。从体育学科核心素养概念内涵的确定依据来看,则主要是根据欧盟等国际组织和美国等体育发达国家的论述、国办发〔2016〕27 号文件等相关文件政策、体育学科的特性和体育课程标准以及中国学生发展核心素养体系等。

2.2.2 培育策略分析

学生体育学科核心素养的培育工作重要且不易,必须有明确思路和可操作性的途径[9]。为培养具有体育学科特征的全面发展的人,国内学者对于体育学科核心素养培育策略的研究占据主要地位。根据中国知网检索结果并加以分析,有376篇文章研究角度都与培育工作相关,研究内容涉及不同学段培育、不同项目培育、不同素养培育以及培育主体、培育阵地、培育方式等等。在这些对于培育策略的研究中,一线体育教师占据了主体地位,他们立足体育课程教学实践,提出了许多具体的体育教学事例和体育教学模式,并且对培育工作面临的实操困难进行阐释。今后培育工作想要落实到实处,同样必须鼓励更多一线教师和研究工作者将理论与教学相结合、 将培育与评价相结合,在实践中去开展和检验体育学科核心素养的培育。

2.2.3 评价体系构建

体育学习评价是有效提高学习质量的重要举措,对于顺利实施体育教学、保证教学目标实现、激励学生沿着正确方向前进等至关重要[15]。虽然国内围绕体育学习评价已经进行了大量的理论与实践研究,基本上形成了多元化的体育学习评价理论与方法[11]。但随着体育课程标准的修订,以学科核心素养形成的程度和水平为标准去引领体育教学评价对于优化原有的评价体系提出了新的要求[16]。目前,国内基于体育学科核心素养理念对评价体系的研究已经展开,通过对相关文献进行检索和鉴别,发现有23 篇论文分别从学生学业评价、教学模式评价、运动技能学习评价、核心素养学习评价存在的问题等方面进行了研究,学者们从不同的角度和切入点对优化基于核心素养的新的评价体系提出了不同的见解。总体来看,新的评价体系在评价主体、评价内容、评价标准、评价手段等多方面都进行了创新,多元化的评价格局不断完善和发展[17]。

2.2.4 课程教学探讨

体育学科核心素养的真实落地要在中国学生发展核心素养体系顶层设计下的体育课堂与教学实践中才能实现[18]。目前,国内学者对体育课堂与教学实践的研究已经成为一个热点。研究角度主要是基于核心素养不同运动项目的课堂教学,研究内容主要包括体育课堂主体、体育教学模式、体育教学内容、体育教学设计、体育教学方法、体育教学评价等,并且基本上达成了教学设计是前提、课堂实施是关键、教学评价为保障的教学实践理论。此外,在关于课程教学的探讨中,学者季浏主持修订了核心素养理念下的体育与健康课程标准,为体育课程教学提供科学指引;学者尚力沛提出了深度教学理念,对体育课堂教学的目标、过程与策略进行了梳理研究;学者于素梅建构了“乐动会”体育课堂模式,并对一体化体育课程教材体系进行主持研究。这些探讨具有极大的参考价值,为今后体育课程教学研究的创新与发展提供了思路和借鉴[19-20]。

2.2.5 总体述评

体育学科核心素养指导体育课程教学改革,体育课程教学改革是一个系统工程,从理论探讨到培育策略到教学实践再到评价体系构建是一个完整的链条,在每一个环节都应该以学科核心素养为指导。通过对体育学科核心素养的研究现实总体分析,发现:1)国内对体育学科核心素养概念内涵的解读虽然仁者见仁、智者见智,但是确定依据相对较为集中,并且思路越来越清晰。2)对于体育学科核心素养培育策略的分析占据了研究的主体部分,研究角度新颖。3)构建具有多元化和时代性的评价体系在体育学科核心素养研究中的重要性越来越突出,并且已经取得了一定成效,为后续研究奠定了基础、指明了方向。4)国内不同体育理论工作者和一线教师对基于体育学科核心素养的课程教学研究从不同角度进行了探讨,正呈现“百花齐放”的研究局面。

2.3 研究趋势

2.3.1 理论基础——明晰体育素养概念内涵

如果对概念内涵难以形成一致观点,势必会影响到接下来体育学科核心素养培育策略、 评价体系以及课程改革与教学实践的研究等等。通过比较研究发现,影响国内体育学科核心素养研究的概念混淆主要集中在以下几个方面:1) 体育学科素养、体育核心素养、学生体育核心素养与体育学科核心素养的辨析。2)存在一些学者倡导“去学科化”的说法,有的观点认为学科核心素养的提法会导致“多核心”与“分科主义”的张扬[21]。3)我国对于体育素养的研究已经取得了一定的研究成果,这对接下来核心素养的研究有何借鉴意义,又该如何理顺两者研究的关系同样值得思考。4)因为学科核心素养指的是学生在接受不同学段的课程教育中逐渐养成的具有该学科特征的关键成就与能力[2],我国对于“大中小(幼)一体化体育课程体系建设”的研究也已经在稳步推进,那么是否有足够的意义去分学段展开学科核心素养的内容,以研究出不同学段应该具有的不同核心素养,就像有学者专门研究高职院校体育学科核心素养体系[22]。因此,必须要加快厘清与明确体育学科核心素养概念的内涵和外延以及与其它相近概念的关系。

2.3.2 必然要求——推动体育素养国际接轨

国际比较研究是中国学生发展核心素养的支撑性研究之一,探索与优化我国国内体育学科核心素养研究的结构内容与体系,必须要借鉴国内外优秀的研究经验,这也是深化体育课程改革与提升学校体育教学质量的必经之路[23]。未来体育学科核心素养的研究要从我国现实国情出发,同时也要参考借鉴其他国家和地区体育学科核心素养的研究程序、 内容体系与实施途径等,这样才能促进我国体育课程改革的系统完善和与时俱进。对照国际核心素养研究的四大主题,在体系建构、评估研究以及基于核心素养的课程实践探索方面,国内体育学科也同样对此进行了探索性研究,并且取得了一定的研究成果,但是对于国际核心素养研究的另一个主题,即在可持续教育研究方面,国内体育学科关于此项研究少之甚少,这也是值得后续研究者关注的一个方向。此外,对国内体育学科核心素养概念与内涵的研究也必须要把握两股搅动世界学校改革的“核心素养”潮流,即OECD 的“关键能力”与美国的“21世纪型能力”,这样才能促进国内体育学科核心素养研究的科学性[24]。

2.3.3 发展趋势——加强体育素养多元探讨

未来国内对体育学科核心素养的研究应该充分解放思想,推动研究视角更加多元化。具体主要表现在:1)把握学科群视角。学科的边界不是实线、直线,而是点线、波线。要运用马克思主义联系观的思想,明确学科之间的链接与整合,这是基于核心素养的学科教学必须要遵循的一个重要的原理[25]。因此,要处理好学生的体育学科核心素养与跨学科核心素养培育的关系,尤其是有效结合好与音乐、舞蹈等具有艺术表现力的其它学科核心素养的培育。2)创新研究方法,避免过于拘泥。在具体的研究过程中,要将体育学科核心素养的理论研究与实践研究充分结合。一方面以理论为指导去指导相关实践,另一方面,避免过分受限于体育学科核心素养相关概念的辨析,明确体育学科核心素养的目的和意义,在具体的体育教学实践中去探索和研究。3)遵循整体性与独特性原则。学科素养具有学科价值,以中国学生发展核心素养体系为代表的通用素养具有育人价值。未来体育学科核心素养的研究既要立足整个中国学生发展核心素养体系、以《体育与健康课程标准》为指导性文件、坚持“健康第一”的指导思想,又要把握学科本质、考虑体育学科的独特性、基础性与实践性,推动核心素养有效指导体育课程改革[26]。4)拓宽研究历史层面。不仅要与在我国学术界已经拥有30 多年研究经验的体育素养相联系,同时也要紧跟快速的研究步伐与潮流,思考体育学科核心素养如何指导大中小(幼)一体化体育课程体系建设,在体育课程开发、 实施与评价中又该如何更好的落实体育学科核心素养的理念[27]。

3 结论

核心素养是引领未来教育改革的一面旗帜,体育学科核心素养具有指导体育课程体系设计、指导教学实践、引导学生学习方向与指导教育评价的功能。目前,国内对于体育学科核心素养的研究处于初始研究阶段,核心作者和科研团队数量较少,对体育学科核心素养的研究仍旧是一个长期的、渐进的过程。只有在不断深化体育学科核心素养的研究中,才能更好地体现体育学科的地位、实现体育学科的育人目标和任务。