体育学习情境下目标定向对小学生自我效能感的影响:运动成就动机的中介作用

王 悦

(武汉市吴家山第四小学 体育教研室,湖北 武汉430040)

1977年美国心理学家班杜拉(Albert Bandura)开创性地提出了自我效能感(self-efficacy)这一概念。Bandura 指出,自我效能感是指个体在执行某一行为前对自己能够在什么水平上完成该行为活动所具有的能力判断,信念或主体自我把握与感受[1]。即个体对自己能否利用所拥有的技能去完成特定任务或行为自信程度的评价[2]。近年来,很多专家和学者从积极心理学的角度,将自我效能感应用到心理健康领域,以此来反映不同人群的心理健康状况。国内外的许多研究表明:一般自我效能感比较好的学生,他们的心理健康状况也相应地较好,而这一观点同样得到国内学者唐玉忠和燕晋峰的证实[3]。在梳理自我效能感的关系研究中,不难发现,自我效能感是学习理论研究领域的一个重要变量。杨学文研究表明成就目标定向是学业自我效能感与学习策略的中介变量[4]。姚景,刘旭等研究表明初中生成就目标通过学业自我效能感间接影响考试焦虑情绪[5]。吴霜研究表明初中生学业自我效能感透过成就目标定向间接影响学业情绪[6]。文献回顾表明,成就目标定向与自我效能感存在紧密的联系,因此本文提出假设H1:小学生运动成就目标定向正向预测自我效能感。

在教育学和心理学领域中,成就动机作为重要的研究方向和研究内容而受到专家和学者们的广泛关注和重视。成就动机最早是由Murray 在1938年提出的,它是指人们在完成任务时力求获得成功的内部动因,即一个人对自己认为重要或有价值的工作,不但愿意去做,而且能够达到完美地步的一种内在推动力量[7]。Atkinson 认为成就动机理论分为两个倾向,一是追求成功动机(MS),表现为趋向目标的行为;二是避免失败的动机(MF),表现为避免预料到的失败结果,当一个人面临任务时,这两种动机通常是同时起作用,如果一个人追求成功的动机高于避免失败的动机,那么这个人将努力追求特定的目标;反之,他会去选择减少失败机会的目标,当这两种动机力量势均力敌时,个体便会感受到心理冲突的痛苦,因此,每个人的成就行为最终要受到这两种动机的综合作用所决定的[8]。

20 世纪80年代,Dweck 以能力归因理论为基础,结合当时社会认知观点的最新成果提出了成就目标理论。Nicholls 认为,在成就情境中目标定向理论有两种主要的目标取向,分别是任务目标定向和自我目标定向[9]。成就目标定向作为成就动机理论派生的一个分支,发展至今已形成了相当完善的理论系统。该理论认为在成就活动中,当个体被认为是任务取向者时,其由能力知觉与活动类型引起的成功感觉是以自己作为参照标准,其目标的组成是以发展个人技巧获得洞察力,掌握知识为内容,这样类型的人认为在成就情境中成功,必须通过努力学习,充分理解所学知识以及与同伴合作才能取得成功;当个体被认为是自我取向者时,其中心是放在显示超长能力上,他们对自己的能力判断,是以社会比较作为参照标准的,这类人主观界定成功的最终根源是在竞争中用更少的努力去打败对手或超越对手[10]。梳理文献发现,成就目标定向与成就动机存在千丝万缕的关系,主要表现为个体将自认为有价值的事情设置为目标,从而激发出为之努力奋斗的行为动机,目标是引发行为动机的直接诱因,因此本研究提出假设H2:运动成就动机在小学生成就目标定向和自我效能感之间起中介作用。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究选取武汉市380 名小学生作为调查样本,共发放380 份问卷,收回问卷340 份,回收率为89.5%,剔除有明显矛盾答案的问卷、有3个以上遗漏题目的问卷、有明显偏好的问卷,最终有效问卷共314 份,其中,男性160 人(51%),女性154 人(49%);8 岁91 人(29%),9~10 岁133 人(42.4%),11~12 岁90 人(28.7%);小学低年段109 人(34.7%),小学中年段129 人(41.1%),小学高年段76 人(24.2%);运动项目涉及冰球、游泳、跳绳、足球、滑板、滑冰、乒乓球、武术、羽毛球、跆拳道、踢毽子等。

1.2 研究工具

1.2.1 成就目标定向

采用陈坚、姒刚彦(1998)翻译成中文的《运动中任务定向和自我定向问卷》(TEOSQ)。该问卷包括目标任务定向和自我目标定向两个维度,共13个题项,其中任务定向问题为1,3,5,7,9,11,13 题; 自我定向问题为2,4,6,8,10,12 题,采用Likert5 点评分法。本研究对该问卷进行信度和效度检验,结果表明:任务目标定向分量表的a 系数为0.763,自我目标定向分量表的a 系数为0.744;KMO=0.858,Bartlett 球形度检验为1094.980,适合做因子分析; 验证性因素分析结果为:CMIN/DF =3.457,RMSEA =0.089,SRMR =0.0676,GFI =0.901,AGFI=0.859,CFI=0.848,IFI=0.850,说明该问卷具有较好的信度和效度。

1.2.2 自我效能感

自我效能感问卷最早可追溯到1981年Schwarzer 编制的一般自我效能感量表(GSES)。1995年该量表被翻译成中文,多年研究经验表明此量表同样适用于我国的学生,整个量表共有10 题,采用Likert5 点评分法。对本问卷进行信度和效度检验,结果表明问卷的Cronbach's a 系数为0.817;KMO=0.867,Bartlett 球形度检验为764.897,适合做因子分析;验证性因素分析结果为:CMIN/DF=3.351,RMSEA=0.087,SRMR=0.0598,GFI=0.923,AGFI=0.879,CFI=0.887,IFI=0.889,说明该问卷具有较好的信度和效度。

1.2.3 运动成就动机

采用杨勇(2008)修订的《运动成就动机量表》,修订后的量表包括追求成功动机和避免失败动机两个维度,共23个题目,其中追求成功分量表13 题,避免失败分量表10 题,采用Likert5 点评分法。本研究对该问卷进行信度和效度检验,结果表明:追求成功动机分量表的a 系数为0.789,避免失败动机分量表的a 系数为0.843;KMO=8.854,Bartlett 球形度检验为1800.788,适合做因子分析; 验证性因素分析结果为:CMIN/DF=1.575,RMSEA=0.043,SRMR=0.0529,GFI=0.909,AGFI=0.890,CFI=0.918,IFI=0.919,说明该问卷具有较好的信度和效度。

1.3 研究方法

采用SPSS20.0 和Amos24.0 对数据进行分析,统计方法包括描述性统计、相关分析、回归分析和结构方程模型分析。

2 研究结果

2.1 研究变量的描述性统计及相关分析

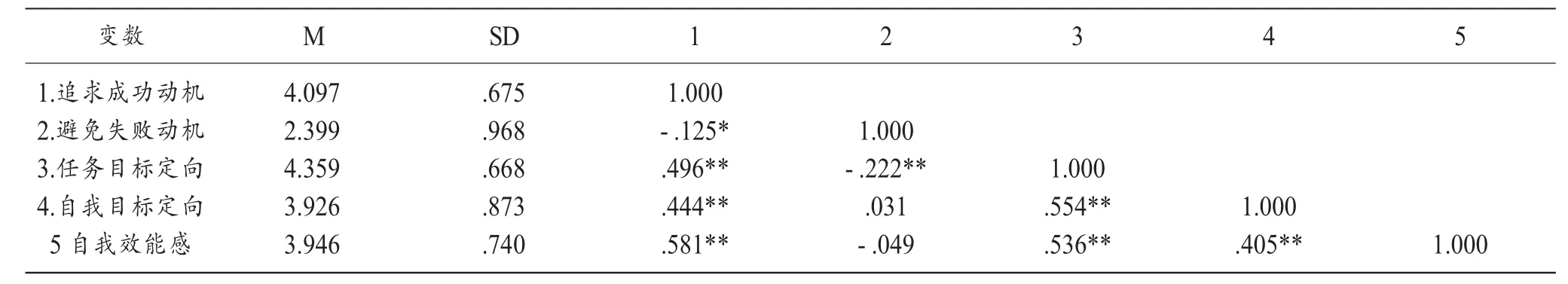

表1 研究变量的描述性统计及相关分析

采用Spearman 相关分析考察成就目标定向(任务目标定向、自我目标定向)、运动成就动机(追求成功动机、避免失败动机)和自我效能感的相关系数,如表1 所示。追求成功动机与避免失败动机在0.05 水平上负相关,而与任务目标定向、自我目标定向和自我效能感在0.01 水平上正相关; 避免失败动机与任务目标定向在0.01 水平上负相关; 任务目标定向与自我目标定向、自我效能感在0.01 水平上正相关;自我目标定向与自我效能感在0.01 水平上的正相关。研究变量之间中度以上的相关为本研究的中介效应检验提供了前提条件。

2.2 成就目标定向对自我效能感的回归分析

以小学生成就目标定向为自变量,自我效能感为因变量,采用进入法进行回归分析。如表2 所示:在控制了其它变量之后,任务目标定向能够独立的显著正向预测自我效能感 (B=0.610,p<0.001);自我目标定向也可以独立的显著正向预测自我效能感(B=0.331,p<0.001)。然而,比较β 值可以发现,任务目标定向比自我目标定向对自我效能感的影响更显著(0.551>0.390)。研究假设H1 得到验证。

表2 成就目标定向对自我效能感的回归分析

2.3 运动成就动机的中介效应检验

2.3.1 避免失败动机的中介效果检验

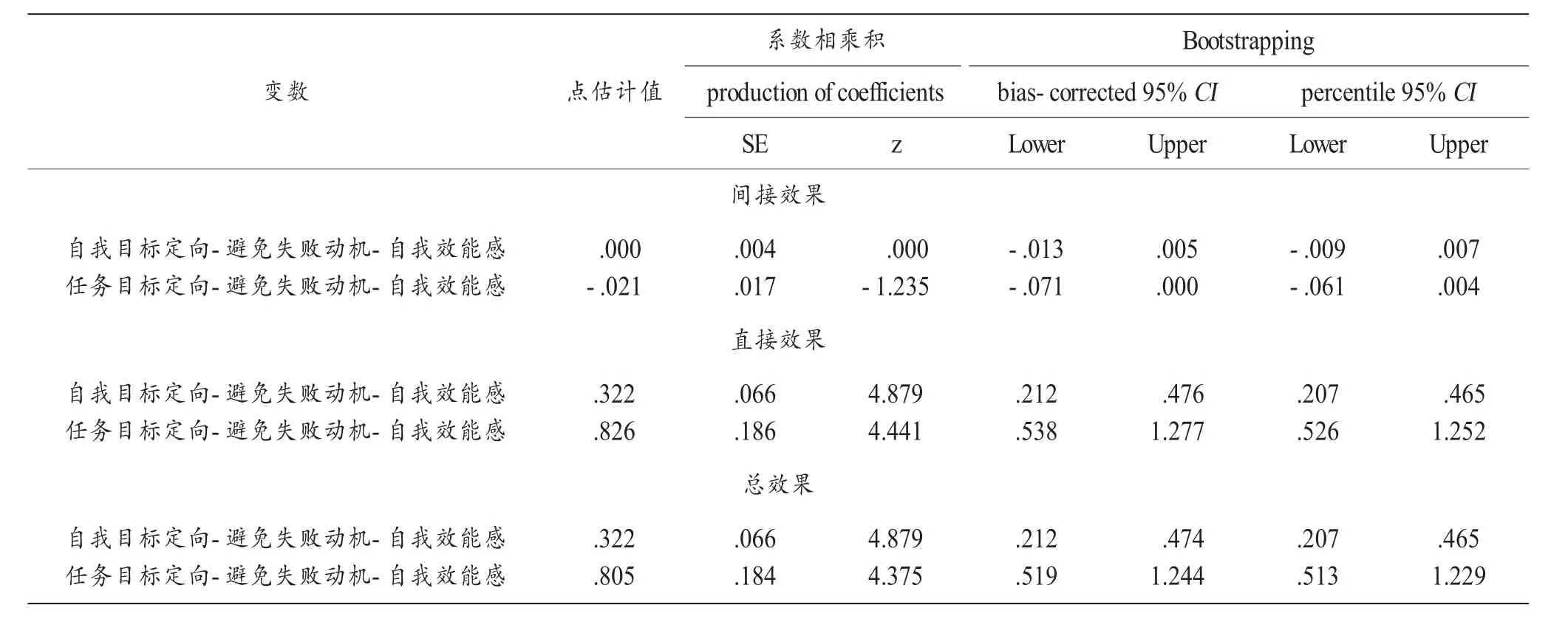

运动成就动机包括追求成功动机和避免失败动机两个维度,本研究首先以避免失败动机为中介变量,用Amos24.0 检验小学生运动成就目标定向透过避免失败动机对自我效能感的影响,如表3 所示。避免失败动机在运动成就目标对自我效能感的中介效果检验中,中介效果不显著。

2.3.2 追求成功动机的中介效果检验

表3 避免失败动机在成就目标定向和自我效能感之间的中介效应检验

成就目标定向包含两个维度,分别是自我目标定向和任务目标定向。以追求成功动机为中介变量,用Amos24.0 软件建立结构方程模型,检验追求成功动机在运动成就目标定向和自我效能感之间的中介作用。

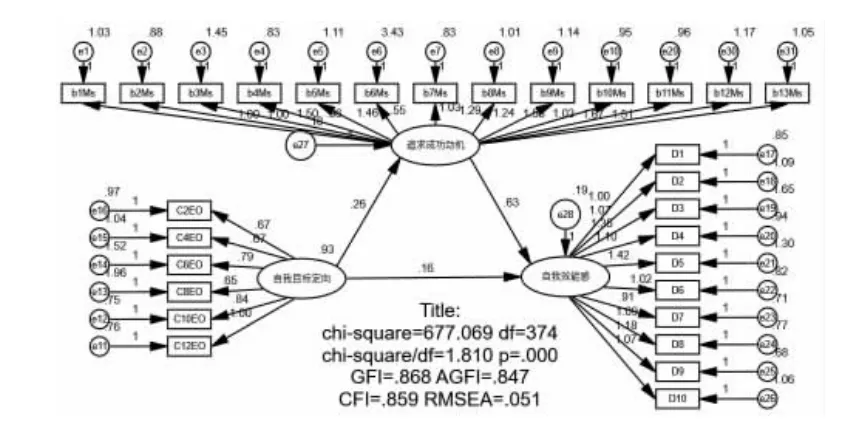

首先,建立以自我目标定向为预测变量,自我效能感为结果变量,追求成功动机为中介变量的结构方程模型,见图1。由图1 可知,CMIN/DF=1.810,小于5 为好;RMSEA=0.051,小于临 界 值0.08;SRMR=0.0572,GFI=0.868,AGFI=0.847,CFI=0.859,IFI=0.861,说明模型拟合度尚可接受。

图1 结构方程模型以及拟合度指标

对图1 中模型的数据结果进行分析如表4 所示,自我目标定向对自我效能感的总效应为0.323,间接效果为0.168,直接效果为0.155,Z 值均大于1.96,且95%的置信区间均显著,因此,追求成功动机在自我目标定向和自我效能感之间起到部分中介作用。

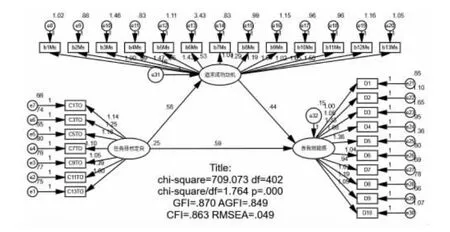

其次,建立以任务目标定向为预测变量,自我效能感为结果变量,追求成功动机为中介变量的结构方程模型,见图2。由图2 可知,CMIN/DF=1.764,小于5 为好;RMSEA=0.049,小于临 界 值0.08;SRMR=0.0569,GFI=0.870,AGFI=0.849,CFI=0.863,IFI=0.865,说明模型拟合度尚可接受。

图2 结构方程模型以及拟合度指标

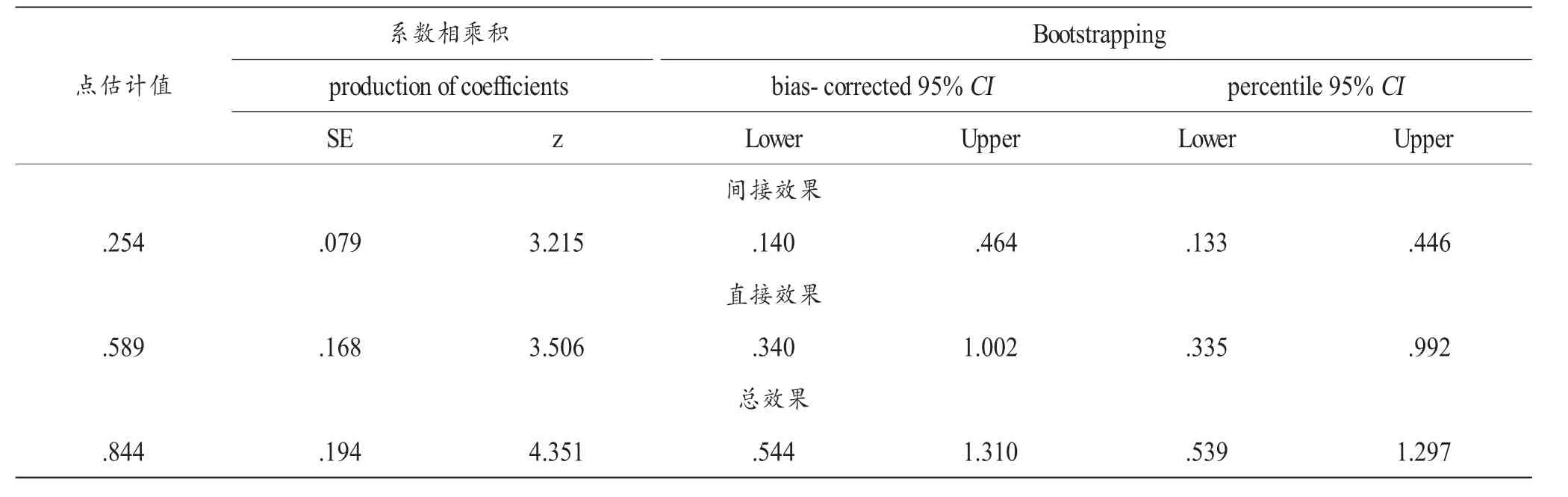

对图2 中模型的数据结果进行分析如表5 所示,可知任务目标定向对自我效能感的总效应为0.844,间接效果为0.254,直接效果为0.589,Z 值均大于1.96,且95%的置信区间均显著,因此,追求成功动机在任务目标定向和自我效能感之间起到部分中介作用,假设H2 得到验证。

3 讨论

3.1 成就目标定向对自我效能感的直接作用

表4 追求成功动机在自我目标定向和自我效能感之间的中介效应检验

表5 追求成功动机在任务目标定向和自我效能感之间的中介效应检验

小学生运动成就目标定向能显著地正向预测自我效能感,这与冯静和聂强(2011)的研究结果一致。这一结果表明,小学生树立明确的运动目标,能够显著提高他们对自己的正面评价,从而增强他们的自信心,调动他们参与运动的热情和积极性。

除此之外,本研究发现,任务目标定向比自我目标定向对自我效能感的影响更显著。如表2 所示,任务目标定向能显著地正向预测自我效能感,预测变异数为55.1%,而自我目标定向也能显著地正向预测自我效能感,预测变异数为39.0%,这一结果表明小学生树立任务目标定向比自我目标定向更能达到提高自我效能感的目的,这与以往的研究结果比较一致。张力为、毛志雄研究表明任务定向是一种积极、主动和比较理想的目标定向状态,当个体为任务目标定向者时,是以发展个人技能、掌握所学知识为主要目的,而自我定向是一种消极、脆弱、容易导致个体适应不良的目标定向状态,当个体为自我目标定向者时,其主要精力是放在显示超常能力上,这类人主观成功的最终根源是在竞争中能用更少的努力打败或超越对手[11]。当小学生树立任务目标定向时,小学生会把更多的注意力集中在提高自己的运动技能和掌握的运动知识和技巧上,因此自信心水平提升,自我效能感就越高,任务目标定向对自我效能感的正向预测作用就越强。而当小学生持自我目标定向时,无形中会把更多的注意力放在付出更少的努力以达到超越他人的目的,但是由于自身真实的运动技能不够扎实,真实的运动本领不够过硬,导致他们的自信心水平有所上升,但后劲不足。由此可见,任务目标定向更有利于学生对自身的运动水平和运动技能做出正确合理的自我评价,从而促进其自我效能感的提升。

3.2 运动成就动机的中介作用

运动成就动机包括追求成功动机和避免失败动机两个维度,数据分析表明,避免失败动机在运动成就目标定向和自我效能感之间没有中介效应; 而追求成功动机在运动成就目标定向和自我效能感之间具有部分中介效应,这在一定程度上也进一步表明了小学生树立明确的运动成就目标,能够激发学生追求成功的内部动因和信仰,从而更好地提高学生对自我完成任务的正向评价和主观判断,增强小学生努力达成运动目标的自信心水平。

如表4 所示,追求成功动机在自我目标定向和自我效能感之间具有显著的中介作用,中介效应占总效应的52.01%;如表5 所示,追求成功动机在任务目标定向和自我效能感之间也具有部分中介作用,中介效应占总效应的30.10%,由此可见,追求成功动机在自我目标定向和自我效能感之间的中介效应比在任务定向和自我效能感之间的中介效应更显著。这一结果表明,当小学生持自我目标定向者时,可以通过增强小学生的追求成功动机,以此显著提高小学生的自我效能感。

4 结论

1)小学生成就目标定向能显著正向预测自我效能感。任务目标定向比自我目标定向对自我效能感的预测作用更显著。

2)避免失败动机在成就目标定向和自我效能感之间的中介效果不显著; 而追求成功动机在小学生成就目标定向和自我效能感之间起部分中介作用。其中,追求成功动机在自我目标定向和自我效能感之间的中介效应比在任务定向和自我效能感之间的中介效应更显著。

3)本研究构建的中介效应模型较好地解释了小学生运动成就动机的发生机制。研究结果表明,树立明确的运动目标可以增强小学生追求成功动机水平和自信心水平,从而提高小学生的自我效能感。