乡村建设评价指标体系研究

吴军 刘丛丛 李鹏波

摘 要:中共十九大提出实施乡村振兴战略,引起了社会各界的广泛关注。基于乡村建设可持续发展理论,通过对国家、地区及行业的相关标准及国内外乡村建设评价相关文献的研究,从乡村建设内涵、内容、指标体系的构建等方面综述了我国乡村建设取得的重要成果。针对现有评价指标体系不足和缺陷提出改进意见,以期帮助相关工作者更快了解和掌握当前乡村建设的基本情况。

关键词:乡村建设;评价指标;指标体系

文章编号:1004-7026(2020)18-0001-03 中国图书分类号:F323 文献标志码:A

随着国家对乡村发展的关注,乡村建设成为学术界研究的一大热点。目前我国乡村建设主要集中在乡村的规划设计、景观营造、生态建设等方面。随着全国各地大力开展乡村建设,部分省、市、区乡村经济迅速发展,但仍有部分乡村在发展中存在一定问题。对乡村建设进行检验评价,找出其中的问题与不足并不断改进,有助于促进乡村建设。在对构建指标体系的必要性和可行性进行分析的基础上,从规划、建设、管理评价指标体系等方面通过梳理文献和相关规定,对乡村建设指标体系进行科学合理的分析和归纳,进而构建出乡村建设评价指标体系的优化路径。

1乡村建设研究现状

1.1国内研究现状

不同时期的乡村建设研究有不同的时代特征与实践特点。十六大提出城乡统筹发展战略后,逐步出台了解决乡村发展问题的相关文件,对乡村工作提出了全新的要求。乡村建设可以推动新农村建设,同时将“美丽中国”这一发展理念落实推广,将政治、经济、文化、社会建设与“生态文明”建设相融合,将绿色发展理念引入乡村建设。建设“美丽乡村”是建设“美丽中国”至关重要的一环,也是我国经济社会发展新常态下的必然选择[1]。产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是我国政府提出的乡村振兴战略具体目标。要明确阶段性重点任务,坚持规划先行,久久为功搞建设[2]。

我国学者从不同的侧重点开展乡村建设的研究。陈颖(2020)研究乡村建设的规划策略,申端锋(2019)探究乡村改良与乡村建设的技术化困境,谢庆龙和陈晓键(2018)研究基于人口流动视角的乌苏市乡村建设策略,周春媚(2017)探析生态美学视域下当代中国特色乡村建设,王雨和闾海(2016)研究快速城镇化地区的乡村建设发展策略,王乃琴(2015)研究乡村建设中历史文化名村文化景观保护等。

1.2国外研究现状

国外学者对乡村建设的研究主要集中于理论和村庄模式。理论方面有马克思和恩格斯的城乡融合理论、舒尔茨的传统农业改造理论、刘易斯的二元经济结构理论、杜能和韦伯的工业区位论,以及缪尔达尔的区域差异理论等[3]。村庄模式有美国的“中心—边缘”模式,英国农村中心村发展中心村腹地,韩国的新村运动发展农村工业,日本的造村运动发展一村一品,德国的城乡等值化农民变企业职员等。

2乡村建设内涵及基本内容

2.1乡村建设内涵

从狭义上讲乡村建设是对乡村的规划和建设,但从广义上讲乡村环境的提升又映射出可持续发展的一种规划态度。

乡村建设实际上就是在乡村构建起人与社会、人与自然、人与人之间的文明秩序。这其中包含了两层含义:一是乡村环境优美、生态良好、配套设施完备、规划合理的外在之美;二是指乡村产业发展、生活富裕、社会和谐、文化繁荣的内涵之美[4]。具体来说,乡村建设的内涵主要包括以下几个方面。

2.1.1产业发展,百姓安居乐业

與城市的高楼林立不同,乡村往往是依靠周围的自然地理环境布局发展,拥有良好的自然景观和生态环境,乡村发展与生态环境紧密相关。因此,乡村规划建设应充分尊重自然、保护自然,注重人与自然的和谐共生,最终走可持续发展道路。在乡村产业布局和发展中,挖掘本地区资源优势,以集聚发展和集约发展为基础,注重支柱产业的选择和培育,不以破坏环境为代价发展产业,应当实现经济效益与生态环境效益最大化。

2.1.2生活富裕,人居环境优美

通过美化改造乡村布局和利用保护自然环境,在修复生态环境的同时塑造环境美。人们对于乡村建设最直观的感受就是对村中道路、建筑、绿化、公共服务设施等建设的评价,因此要在乡村建设规划过程中尽量避免大拆大建,保留当地乡土气息。绿水青山就是金山银山,应将自然资源、人文资源和社会资源融为一体,充分尊重乡村的自然环境和文化特色。在建设中注重细节的把控,避免千村一面的情况出现。建立健全长效的管理体系,对乡村的基层劳动组织进行重新构建,营造出一种良好的经济氛围,进一步推动乡村经济的可持续发展。

2.1.3民生和谐,社会发展稳定

由于历史和自然条件的原因,乡村是我国全面建成小康社会的一个薄弱环节。城市和乡村是两个开放且相互依存的系统。在乡村建设过程中,要加大政策扶持力度,发展特色优势产业,从而缩小城乡差距,加快脱贫致富步伐。在就业、社会保障、医疗卫生等方面,乡村居民应与城市居民享受一样的待遇。将农村建设融入城乡统筹发展中,使城乡资源配置均等化,实现城乡协调发展。

2.1.4传承文化,创造乡风文明

乡村地区的村容村貌能体现生态之美、自然之美,其在文化创作过程中也能体现独特的精神之美。传统文化、乡风民俗是乡村发展的灵魂。因地制宜保护和继承传统文化、弘扬传统文化,积极引导村民追求科学、健康、文明的生产生活和行为方式,提高文明素养,形成乡村生态文明新风尚。

2.2基本内容

乡村建设的基本内容主要包括经济建设、政治建设、文化和社会建设3部分。经济建设主要指在全面发展乡村生产的基础上,建立村民增收长效机制,促进农民就业,提高村民收入。在对乡村进行建设的过程中,还需要加强乡村地区的教育建设,提高乡村基层组织的凝聚力。在乡村地区构建完善的法制体系,加快乡村法制建设,让村民通过法律途径维护自己的权利。乡村社会文化建设主要指建立健全乡村社会保障体系,加强公共事业、教育体系、医疗卫生等方面的发展,在村民安居乐业的基础上开展特色文化活动,丰富群众的精神文化生活。

3乡村建设评价指标体系的构建

3.1乡村建设评价指标体系的功能

建立乡村建设评价指标体系只是一种手段,不是最终目的。因此,首先应确定其功能性导向。

3.1.1评价功能

评价指标体系中的各项指标具有反映乡村建设发展现状的功能。通过量化的数据评价,可以客观了解哪些方面是乡村建设过程中的稳固环节、哪些是建设中的薄弱环节,为政府和公众更直观地了解当前乡村建设的发展现状提供相对科学的判断依据。

3.1.2监测功能

乡村建设发展是一个动态的过程,因此乡村建设评价也是一个不断发展变化的过程。要想客观评价乡村建设的发展水平和状况,必须建立评价指标体系,对各阶段乡村建设情况进行监测、跟踪,在遇到问题时及时解决[5]。

3.1.3决策功能

通过乡村建设评价,可以全面反映乡村建设在社会、经济、文化等方面的现状,并从中发现阻碍和影响乡村建设发展的不利因素,提出改进措施,实现全面、协调、可持续发展。

通过乡村建设评价功能监测乡村振兴战略实施的进程,能起到反馈、监督作用,及时发现乡村振兴进程中存在的问题并采取针对性措施,保障乡村建设顺利进行[6]。

3.2指标选取原则

3.2.1客观性原则

立足于乡村建设实际情况,科学选取指标。指标体系能够较为客观真实地反映乡村建设的研究状态,清晰了解乡村建设发展中的优势与劣势,稳步推进乡村建设工作。

3.2.2因地制宜原则

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持人与自然和谐共生原则。统筹布局道路、建筑、绿化空间等,既要反映乡村特色,又要适应区域的产业结构,因地制宜、有组织地开展工作。

3.2.3可操作性原则

科学把握乡村的差异性和发展走势分化特征,认真开展调查研究,科学设定和细化目标任务,不搞形式主义和形象工程。

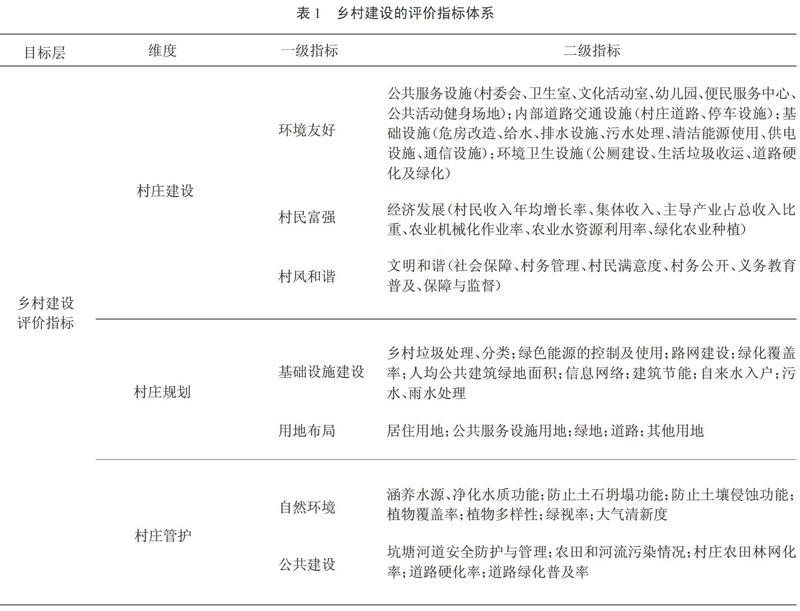

3.3评价指标体系的构建

乡村建设评价涉及经济、社会、环境等诸多方面。在评价过程中,为了突出评价的重点和关键,选择层次分析法(AHP)对有针对性、能反映乡村建设本质内涵的要素进行评价。依据评价要素,评价因子的选取主要来自3个方面。

首先,我国地方相关评价指标体系规定中的评价指标。

其次,对有关乡村建设评价研究的期刊、论文采用频度分析法进行统计。

再次,通过网络、与教授沟通等方式,进一步选取评价指标与因子[7]。在上述原则的指导下,归纳、整理、建立了乡村建设的评价指标体系,具体见表1。

3.4评价方法

首先,将系统层的目标传递到每一个子系统层,确定系统层权重值。

其次,通过系统层将所要达成的最终目标传递到子系统层、指标层,并赋以权重,结合每个评价指标标准的实现程度以及其权重,通过构建综合指数模型,采用和积法计算权重,得出评价对象最终的乡村建设评价指数[8]。

具体步骤:构造成对比较阵,计算权向量并做一致性检验,计算组合权向量并做组合一致性检验[9]。

4研究综述与展望

在乡村建设中,规划是前提,建设是基础,管维是保障,评价是手段[10]。建立乡村建设评价指标体系,可以在乡村建设的过程中为乡村体系构建出良好的技术指导模型,有助于对乡村建设进行精准评估。

研究发现,我国当前的文献资料对乡村建设评价研究较少,且关于乡村建设的研究多集中于乡村旅游,在相关理论与实践研究方面有较为广阔的提升空间。由于乡村建设涵盖内容广泛,在指标的选取过程中应考虑到社会建设的主要内容和村民对社会建设的关注,取权重时应对此相对加大。在建立指标体系时,存在普遍重视硬件设施的建设水平、忽视环境承载力与资源保护等问题。应遵循科学发展、可持续发展的原则,走绿色发展之路。乡村建设是一个不断发展的动态过程,指标的选取要与时俱进。当前的指标体系虽然能为乡村建设提供依据,但是乡村建设是一个长期过程,仍然有很多问题需要解决。可以借鉴国外的文献资料,不断推动我国乡村建设和发展。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[2]中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见[N].人民日报,2018-2-5(001).

[3]蔣和平.中国特色农业现代化的建设思路与建议[J].农业经济与管理,2014(3):5-15.

[4]姜安心,王梓林.美丽村镇建设的内涵及实现途径[J].合作经济与科技,2016(12):34-35.

[5]刘珊.新型城镇化的评价标准和指标体系研究[D].合肥:合肥工业大学,2014.

[6]斯国新.实施乡村振兴战略的评价体系[J].商业文化,2018(33):47-49.

[7]陈秧分,黄修杰,王丽娟.多功能理论视角下的中国乡村振兴与评估[J].中国农业资源与区划,2018,39(6):201-209.

[8]高桂玲,张敖.深圳可持续发展指标体系构建及评价方法研究[C]//中国标准化协会.第十四届中国标准化论坛论文集,北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2017:1416-1422.

[9]郑鲁飞.基于AHP的美丽乡村建设居民满意度评价——以平度市崔家集镇为例[J].住宅与房地产,2019(16):259.

[10]安洁,杨锐,潘晓佳,等.美丽乡村评价指标体系构建及应用[J].中国标准化,2018(23):159-163,183.