中国巫乐观及其审美研究

中国巫乐及其审美源于远古,兴盛于夏商,一直留存在后世人们天地沟通、人神交流、打鬼驱邪、求雨避瘟、求子祈福的巫术活动之中。“文化人类学家一般都认为,世界上差不多所有民族都经历过一个巫术时代,我国也不例外。巫术本是一种原始宗教。在远古时代,由于生产力水平和先民认识能力的低下,不可能正确地理解各种自然现象,因而产生了崇拜自然、万物有灵等迷信观念,各种神秘的巫术活动便应运而生。”①李芙:《巫乐——历史与现实的重新解读》,《剧影月报》,2008年,第6期,第55页。人们穿上玄衣朱裳的奇特服饰,在疯癫痴狂的高歌长吟、手舞足蹈的凝重动作、稀奇古怪的吟诵言语、神秘朦胧的梦幻场景中,营造出神魂附体、魂魄出窍的巫仪情境。笔者认为“巫乐”是各种原始宗教集体娱神娱人、祀神降鬼巫术活动中的狂歌劲舞,奏乐长吟、诗语混沌的综合艺术体。从新石器时代的历史传说和远古至夏商的考古发现中,不难看出原始巫术崇神尚鬼、天人感应的特质,显著地标识了远古至夏商巫乐审美的本质特征,中国巫乐及其审美观也由此应运而生。

远古至夏商是中国音乐文化孕而未化的蒙昧期,神秘莫测、感性盲目、精神迷信的原始巫术思维是巫文化的基本特质,是巫乐及其审美的根基。人们在超自然力幻想的“神人合一”的境界中造乐,在疯癫痴狂的“歌舞乐”巫术活动中发生和发展,成为血缘部族沟通天、地、鬼、神的集体巫术行为的外在标识。特定的巫风产生了特定的巫乐及其审美的表现形态,形成了特定的文化和审美观念。在迷信鬼神、盲目崇拜、巫觋至上的祀神观念中,造就了巫乐及其审美的奥妙无穷和神秘莫测;在巫术礼仪、图腾净化、聚众狩猎、掠夺厮杀的宗教和生存观念中,形成了巫乐的甜美、线美、巨美、恶美的审美特质;在整数认知观念中,揭示了巫乐倾向于自然泛音的审美本质;在综合表演、乐器进化思维、音高结构、律动格式和写实创作观念中,产生了巫乐特定的艺术审美价值;在以身为度、审一定和、以耳齐声的生理度律观念中,生成了巫乐以人的生理感应为前提的直觉意识和生理判断的感性尺度。特定的审美观念有其独特的表现意义和价值,它不仅深刻地影响了中国各个历史阶段的音乐文化,也奠定了中国民族音乐的审美方向和时空基底,开启了中国音乐文化在精神层面上的基本路向。

一、巫乐的祀神观及其审美

在数千年漫长的巫文化环境中,祀神观念是巫文化、巫乐审美的精神核心。它包含有尊神尚鬼、信奉迷狂的鬼神观,冥冥幻想、神力想象、苍天保佑的盲目崇拜观,政神合一、认知统合的巫觋至上观三个方面。

在巫乐的祀神观中,尊神尚鬼的狂热迷信活动,根深蒂固地成为巫乐审美意识的基底,巫乐呈现出一种客观世界虚幻反映的审美现象。“在野蛮期的低级阶段,人类的高级属性‘想象’开始发展起来,产生了神话、传奇和传说等未记载的文学,它给予人类以强有力的影响。”②参见〔德〕马克思:《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》,中国科学院历史研究所翻译组译,北京:人民出版社,1965年。先民们想象天地鬼神主宰一切,把希望寄托于所谓的上天和来世,无理智的将自然界或人间各种变化莫测的因果关系归结于超自然力的神,将自然物和自然力人格化,人化的神灵成为顶礼膜拜的偶像。巫乐贯穿于巫术活动的始终,巫术礼仪的宗旨是礼序神鬼,巫觋“歌舞事神”表达了人与神鬼的亲和。在巫觋率领和指引下,先民们用如醉如痴地集体乐舞来沟通天地、交流鬼神,以各种神秘莫测、超自然力的幻想来构思巫乐。晚商,“殷尊神、尚鬼”③参见《史记·殷本纪》,北京:中华书局,1980年。,“恒舞于宫,酣歌于室”(《尚书·伊训》),酣歌狂舞,漫无节制,夜以继日。正如卜辞所载:“羽乙已我奏舞,至于丙午”,将狂热的巫风巫乐推向高峰。在巫乐中,乐曲对应神灵,乐律对应天象,乐器对应方位,乐舞对应内容和形式,充满着象征、暗示、超越、征服的神秘的审美意味。先民们将部落酋长、氏族首领神灵化,膜拜仪式中的乐声、咒语、诗歌、舞蹈和祷词无不表现出奥秘无穷,营造出巫术思维特有的魔幻效果。当这种膜拜仪式按定时、定格方式反复举行后,就会成为一种审美心态,一种制度和习俗。这种制度和习俗常常不因历史和社会的变迁而消亡,却以顽强的生命力遗存后世,成为一种民俗或民族的审美标志,成为一种遗传基因成活在各类民族民间艺术之中。

在巫乐的祀神观中,崇拜祖先、神化自然、万物有灵的盲目崇拜观是其重要内容。它包括图腾崇拜、生命生殖崇拜和祖宗魂魄崇拜三大类。图腾是氏族社会的精神统治者,是巫文化及其审美的重要渊源。图腾崇拜是以某种自然物或动物的图像作为本氏族的标记。它包括皇天上帝崇拜、太阳太阴崇拜、自然物崇拜和动物崇拜四种。在皇天上帝崇拜观中,无所不能的皇天上帝,如天地一样笼罩和负载着一切,是世上一切创造的源泉。中国奴隶制第一个统治者夏启便将当时创作的巫乐《九辩》《九歌》归于皇天上帝:“启上三嫔于天,得九辩与九歌以下。”在太阳太阴崇拜观中,由于太阳的阳光是人生存的根本,洁白无暇的太阴月光是静美、甜美、色美的象征,所以远古许多部族不约而同以太阳、太阴为图腾。上古帝王唐尧的乐舞《咸池》就是崇拜天神太阳的乐舞,是至高无上的巫乐之美。传说“咸池”就是太阳落山后的沐浴处。在自然物图腾崇拜中,先民把云、雨、霜、霞、夏、秋、冬、星、雷、火、烟、水、海作为氏族的图腾标记。“黄帝以云为祀”(《左传·昭公十七年》)即崇拜“云”的图腾,其乐舞《云门大卷》就是祈祷风调雨顺的巫乐至美。在动物图腾崇拜中,先民们把蛇、虎、狼、鹿、鱼、鸟、马、狗、鹰等动物作为与氏族有血缘关系的图腾标记。大约五六千年前,以黄河流域为中心存在着炎黄、东夷和苗蛮三大部落集团。炎黄集团起先是以蛇图腾为中心,通过战争吸收了各部落的图腾标志特征,形成了龙形象的“集图腾”。④参见闻一多:《伏羲考》,上海:上海古籍出版社,2009年。“中国民族象征的‘龙’的形象,是蛇加上各种动物而形成的”,它以蛇为主体,“接受了兽类的四脚,马的毛,鬣的尾,鹿的脚,狗的爪,鱼的鳞和须。”东夷和苗蛮集团起先是以鸟图腾为中心,通过战争吸收了各部落孔雀、金鸡、雄鹰等图腾标志特征,形成了凤形象的集图腾。龙、凤又经过长期残酷战争,以龙胜凤,建立了华夏为核心的中华文化。龙上凤下的龙飞凤舞的神圣图像便成了悠久历史传统的图腾旗帜。龙凤呈祥的巫乐内容早已成为人们对美好的审美期盼。在生命生殖崇拜观中,先民们为了氏族强大,为了人身的扩大再生产,对性器官、性行为和多生多育,只有崇拜没有羞涩。从青海大通县上孙家寨马家窑出土的彩陶盆乐舞图像中,不仅可以看到原始巫术礼仪中《葛天氏之乐》手牵手“投足以歌”集体链形环舞的优美动态,也可在生殖崇拜观下,真实地感受到男性舞者下体阴茎的夸大图像的审美意识。生殖崇拜生成的巫乐可能就是后世情爱、性爱音乐的鼻祖。在祖宗魂魄崇拜观中,先民们对离开人体而存在精神(祖宗魂魄)的想象深信不疑,认为祖宗魂魄能保佑和满足世人的各种诉求。这种盲目崇拜观不但表现在祭祀先王魂魄的“六乐”审美之中,也存在于社会各种人群之内。所有家庭、家族、氏族、部落都有祖宗魂魄崇拜的特定场所、特定用乐和特定仪式。它早已凝冻成牢不可破的音乐审美观,并从形式到内容以其惊人的稳定性遗存后世、延续至今。

巫乐的承载人巫觋是至高无上、政神合一、认知统合的代表,也掌控祀神乐舞的形式美和内容美的话语权、创造权和审美权,并将政治、社会、信仰、宗教内容经神化后融入祀神乐舞之中,体现出巫乐审美的神秘莫测。巫觋既是技艺高超的乐师,也是传达神意的部落酋长或氏族首领。他们站在高高的神坛上,享有崇高社会地位和至高无上的神权。在他们身上不仅表现为认知的天人合一,不仅表现为歌舞乐艺术形式和内容的统合,还表现为将天文、地理、数学、物理等科学内容与历史、文艺、美学、伦理、经济等人文内容综合起来,通过巫术活动成为一种巫乐审美的内容。政神合一的观念极大地加强了巫乐审美的至高无上的地位和神秘幻想的可信性。《国语·周语上》载:“先时五日,瞽告有协风至。”又云:“是日也,瞽帅音官以风土。”韦注:“瞽,乐太师,知风声者也。”又:“音官,乐官。风土,以音律省土风,风气和则土气养也。”⑤参见徐元诰:《国语集解》,上海:中华书局,1930年。《史记·律书》云:“武王伐纣,吹律听声,推孟春以至于季冬,杀气相并,而音尚宫,同音相泛。”《正义》引《兵书》云:“夫战。太师吹律,合商则战胜……宫则军和,主卒同心。”巫师们常通过吹笛或演奏其它乐器的听音来决定大事。省察土风需要听测音律来决定农耕大事,决定战争亦需要吹律听声。甚至帝位选择、围猎时间、驱疫避邪、蜡祭求雨等重大事件也是如此。这种记载在典籍中俯拾即是。巫乐的认知统合将音乐审美神秘化,并推到了至高无上的境地。乐师巫觋将音乐等各种人文知识和自然科学知识齐集一身,使先民们对巫乐审美莫测高深,对其有无所不能的强大作用和无限功能深信不疑。在强大的祀神观念下,先民们对巫乐的审美只有深铭肺腑、望尘莫及。

二、巫乐的生存观及其审美

在原始巫术礼仪、图腾净化、聚众狩猎、掠夺厮杀的宗教观和生存观中,形成了巫乐的甜美、线美、巨美和恶美的审美特质。在虔诚、迷信的巫术礼仪活动中蕴积生成了“干戚羽旄”的原始乐舞,显现了静美、甜美的审美形态观;在图腾净化了的多样曲直运动和空间构造的线条中,显现了以线性音乐形态为美的审美观;在聚众狩猎、集体劳动中,蕴积升华成以巨、大、众形态为美的音乐审美观;在残酷战争、暴力武功、掠夺厮杀中,生成了以狞厉凶恶形态为美的音乐审美观。

1973年青海马家窑新石器彩陶盆纹饰中的舞蹈图案,便是在原始巫术礼仪乐舞中最早凝冻了的静美和甜美形态。舞蹈图案五人一组,发弁整齐,面向一致。每组外侧两人,“一臂画两道,似表现舞蹈动作上下摆动的瞬间真实”。⑥参见青海省文物管理处考古队:《青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆》,《文物》,1978年,第3期。你看那鲜活的舞蹈姿态,轻盈齐整、协调一致,生意盎然,稚气可掬。这种静美、甜美的文化生态,大概属于比较和平安定的母系社会繁荣期的神农传说时代。⑦参见《诗经》,北京:中华书局,1974年。粗轮廓的陶盆图像既是生动的写实,也是活生生的原始乐舞的动态写照:先民们劳动之暇,在大树下、小河边、草地上手拉手欢乐地享受着平静、安定和甜美的生活。这种描述既是写实,也是寓意。表面上看似乎随意自在,其实表现的却是当时严肃而重要的巫术礼仪活动。群舞图像翩跹起舞的状态,不仅反映了远古母系社会繁荣期的巫乐以甜静表现为美的审美观念,似乎也能从中感悟和推测到巫乐本体形式上的一些审美特征:如因语言孕而未化,而使乐舞的结构短小,“投足”之状暗示了乐舞节奏感较强,无乐器伴奏可能象征乐舞的旋律感较弱的特点等。

在远古图腾净化了的多样曲直运动和空间构造的线条中,产生了巫乐以线性形态为美的审美观念。半坡、仰韶、马家窑文化中净化了的鱼、鸟、蛇、蛙等图腾几何纹样清楚地表明,从再现到表现,从写实到象征,从内容到形式,是一个抽象化和符号化的过程,是一个有意味的以线性形态为美的原始审美观念的形成。在这个从“形”到“线”的审美发展过程中,先民们创造和培养了线性形式感和审美感,使原始乐舞呈现出单声线性的审美意识。《山海经·海外北经》所说的“人面蛇身”的巨大爬虫就是曲折线条美的龙,它既是巫乐时期的“人心营构之象”,⑧[清]章学诚:《文史通义》,清代古籍线装本,清嘉庆六年。也是线性审美诞生的摇篮;它既蕴积了巫乐单声线性特质,也奠定了中国民族音乐呈现的一种时间进程自由流动的线性单声织体审美的根本样态。这种以线性表现为美的审美观,早已凝冻固化在后世中国民族音乐各层次的作品之中,成为中国民族音乐的审美趣味、艺术风格和心理结构,使中国民乐在织体形态上始终追求音乐表现体制的单纯性和较少矛盾冲突的单声线性。旋律的长音被花腔和器乐填满了,甚至打击乐也采用与曲调融为一体的旋律打法。音乐横向运动中蕴积了极其丰富的表现意义,旋律的自由运动形态与内蕴了特定含义的旋律型相互结合,担负起音乐表现的全部。即便是多声织体,也更多地关注横向发展的线条感,更多地采用多线并进的织体样式。

在聚众狩猎、集体劳动中,产生了以巨大、众多表现为美的审美观。先民们在原始残酷的生存斗争中,早已从生产和生活中领悟到人多势众、举重合力的精髓,逐步从规模和数量的感性认知中脱胎,凝聚升华成“以钜为美,以众为观”⑨吉联抗辑译:《吕氏春秋中的音乐史料》,上海:上海文艺出版社,1963年,第7页。“夏桀、殷纣作为侈乐,大鼓、磬、管、箫之音,以钜为美,以众为观。”的巫乐审美观。“钜”是规模巨大,“众”是数量众多。把巨大视为美好,把众多视为壮观的审美心理在巫乐中成为审美主流。酋长、首领、君王在欣赏音乐时,不约而同地认为唱奏乐人多多益善,唱奏音响越大越好。在比多、比响的巨美、大美审美观的作用下,出现了巫乐几万人的乐队和震耳欲聋的音响。传说夏代暴君夏桀的乐舞规模巨大、盛况至极,成为巫乐追求巨美、大美审美观的典型代表。《管子·轻重甲》载:“昔者桀之时,女乐三万人,晨噪于端门,乐闻于三衢。”⑩[汉]刘向校:《诸子集成》第五卷,北京:团结出版社,1996年,第389页。三万女乐,何等壮观。虽有夸张之嫌,但存在着巫乐以巨大、众多为美的审美观念是毋庸置疑的。这种审美观念在其后中国各历史时期并未消失,却每每以“三百人吹竽”(《韩非子·内储上》)等表现形态使人惊叹不已。直至今日,仍有“以众为观”的百架钢琴齐奏、千人小提琴合奏、万人合唱等巨美、众美的音乐场面。

在残酷战争、暴力武功、掠夺厮杀中,产生了以狞厉凶恶为美的审美观。人类历史从来不是在温情脉脉的牧歌声中进展,却经常要无情地践踏着千万具尸体而前进,战争就是这种最野蛮的手段之一。暴力是狞厉凶恶美的标志,是文明社会的产婆。炫耀暴力和武功是巫乐后期审美的光辉和骄傲。巫乐审美继神话想象、赞美英雄之后,转向了对野蛮吞并战争的歌颂和夸扬,转向了对狞厉凶恶力量的审美、尊崇和赞颂。在这种凶恶美的观照下,许多乐器上的纹饰不约而同选择了以虎纹为代表的各种野兽形象,1950年河南安阳武官村殷墓出土的虎纹大石磬就是最好的例证。凶恶的老虎是百兽之王,成了力量美、凶恶美的标志。此时的巫乐告别了甜、静、宽、柔的审美形态,向急、动、燥、强的审美方向转移。众所周知,杀俘、吃俘是原始战争的史实。狰狞恐怖、凶残吃人的饕餮便自然而然地成为时代审美的标准符号。乐器上凶恶的图像符号是凝冻的原始音乐,它既是恐怖的化身,成为异氏族、部落威惧和恐吓的符号,又是保护本氏族、本部落具有无穷神力的神祇。这种双重性的宗教观念、情感想象、审美意识,便凝聚在怪异狞厉的兽面和饕餮形象之中。尽管战争残暴粗野、狞厉可怖,威吓、吞食、压制、践踏着人的身心,但却保持着巨大的审美魅力。《易经·中孚》中“得敌,或鼓、或罢(鼙)、或泣、或歌”⑪南怀瑾:《易经系传别讲》,上海:复旦大学出版社,2012年,第4页。的记载,既是歌颂残酷战争的生动画面,也是凶恶审美观作用下的巫乐粗犷震耳的激奋之声。将士们得意洋洋、擂鼓高歌,俘虏们狼狈不堪、泣不成声。既表现了凯旋而归的战争喜庆,也表现和赞扬了力量美的颂歌音画。在这些神秘化的野兽抽象纹饰符号中,积淀有一股深沉的历史力量。它的神秘恐怖与这种无可阻挡的巨大的历史力量相结合,形成了崇高的以力量为美,以凶恶为美的审美现象。宣扬这种美的音乐,总不会给人以安静、清淡、柔和之感,而应是一种雄壮、高强、粗犷的音响震撼。这种以凶恶为美的审美观并不因巫乐的衰退而消失,不但以饕餮纹形式存活在历代青铜乐器和礼器之上,还以英雄美、力量美的形式活跃在后世的各种音乐作品之中。

美的永恒在于审美的积淀,在于审美观念的持续。巫乐审美在原始巫术礼仪中诞生,在原始乐舞表现形态中延续、发展,并进一步获得符号图象化。虽然符号和标记只是观念意识的物化,但凝冻聚集在这些图象符号形式里的社会意识的心理形态、如醉如狂的情感宣泄、审美观念特征显现,恰恰使这种图象形式获得了超模拟的内涵和意义,使巫乐审美感受获得了超感觉的性能和价值,自然形式里积淀了社会的价值和内容,感性自然中积淀了人的理性特质。

三、巫乐的数理观及其审美

“人的审美取向多半来自大自然的精密安排”,“数学是上帝描述自然的符号”。(黑格尔语)“在泛音中包含了整个宇宙,大自然把它给我们是作为绝对真理的隐喻。人理解泛音的关系既根据自己直觉的力量,又依靠自己精神的特性,并以此为自己的音阶选用泛音列中的某些基本的材料。”(索古贝多琳娜语)“大自然本体内蕴的音乐规律,它必然遵循自然宇宙的物理音响法则——简单整数比的自然谐音程构成的乐声。”⑫〔荷〕列维兹:《音乐心理学初探》,叶纯之译自《Introduction To The Psychology Music》1953年英文版,上海音乐学院音乐研究所影印本第22页。先民根据自己直觉的力量认识了近泛音,⑬甘璧华:《自然泛音:东西方音乐共同的物理基础》,《黄钟》,2000年,第1期,第15页。近泛音的相互关系就是“数”的音乐和谐美的本质。在巫乐简单整数审美思维中,“数”指的是古人对数量关系的理解,是对十以内的简单整数的审美思维。十以内的简单整数关系恰恰暗合了古人追求音响自然规律的泛音认知,揭示了巫乐倾向于自然音响的本质。“古代数学的萌芽应该产生于原始公社末期”。“仰韶文化时期出土的陶器上面只有等表示1、2、3、4的数字符号;西安半坡出土的陶器上也只有用1-8个圆点组成的图案”⑭参见中国大百科全书出版社编:《中国大百科全书 中国历史》中“中国大地上的原始人群”,北京:中国大百科全书出版社,2012年。。从仰韶、半坡纹饰以十为限观之,简单整数思维应该是巫乐实践音高规范的根本。若从音乐的基底本质上看,音高规范是“数度之学”,⑮[明]朱载堉:《律吕精义序》,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社,1998年,第3页,“律也者,数度之学也”。音乐是依照根本的数学和谐而存在的。音与数的结合由简单到复杂,由粗略到精细。远古先民有了等分感知,便揭示了迄今所有律制、音阶、调式的八度数理框架;当有了等差思维,便出现了巫乐以简单整数规范音高的形式。众所周知,自然音响的和谐法则是由整数比构成,头四个整数构成了音乐的早期和谐:1︰2构成了纯八度、2︰3纯五度、3︰4纯四度。十以内的整数思维还能构成3︰5大六度、4︰5大三度、5︰6小三度、5︰8小六度、8︰9大二度。显而易见,距今8000年的贾湖骨笛不可能超越简单整数思维。以先民十个手指记数,以手指宽度为计量单位在骨笛上刻划钻音孔记号,应该是最方便最合理的方法。已公布的三支七孔贾湖骨笛的所有孔距⑯黄翔鹏:《舞阳贾湖骨笛测音研究》,载《黄翔鹏文存》,济南:山东文艺出版,2007年,第557页。在1.44厘米至2.19厘米之间,恰“是中等身材男性中指的宽度范围”,⑰陈其射:《上古“指宽度律”之假说——贾湖骨笛音律分析》,《音乐艺术》,2006年,第2期,第53页。即在1.78厘米平均值左右。若设三支骨笛的平均孔距1.71、1.72、1.95厘米等于1的话,那么三支骨笛的音高关系均可用十以内的整数表述。河南舞阳三支贾湖骨笛测音表如下:(见表1)

表1 河南舞阳三支贾湖骨笛测音表

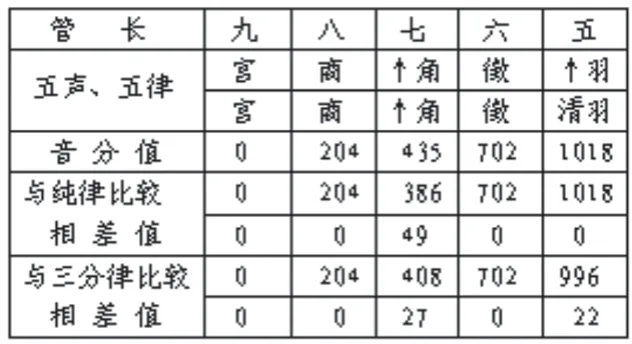

从上表观之,其中M282︰20和M282︰21显现了9、8、7、6、5、4、3的整数思维;M78︰1显现了10、9、8、7、6、5、4的整数思维。从三支骨笛孔距相差很小观之,应该都是“匀孔笛,暗合了开管泛音原则”。⑱吴南薰:《律学会通》,北京:科学出版社,1964年,第323页。所有孔距,体中声除外,可略合于分音原则。据此换算,骨笛不但显现了巫乐的整数审美思维,也揭示了巫乐与谐音(低序数泛音,或近泛音)不可分割的泛音审美观。从甲骨文“籥”字的编管形象可知,在巫乐以整数思维下,先民可能依竹节之多寡来计算管长。当管长分别为9、8、7、6、5整数关系时,其音高与宫、商、角、徵、羽音高大体吻合。⑲陈其射:《试论简整数等差律——浅析三分损益律学思维前兆》,《中央音乐学院学报》,1986年,第1期,第17页。(见表2)

表2 简单整数五声五律音高表

上表阶名与整数构成的音分值与纯律、三分损益律相差不大,角、羽两音偏高。若依《吕氏春秋》在十二纪篇首或篇末的音数结合的对应关系,九、八、七、六、五是律数,对应于商、角、徵、羽、宫。若以《国语》“大不逾宫,细不过羽”观之,宫应为最长之律。宫五应为半律,宫十才是正律。即宫十、商九、角八、徵七、羽六、宫五。这可能说明《吕氏春秋》保存了先民原始度律时的一种音数关系。这可能是十以内的简单整数在八度内构成的公差为1的等差律。(见表3)

表3 简单整数等差律与三律制对照表

上表阶名与整数构成的音分值与今通用的三种律制对照有偏低或偏高的现象,这是由于计算生律后的律高训练了人耳的相对音高关系,并在长期的音乐实践中培养了人的听觉记忆,所以后人对原始简单整数造律音高略有不准之感应在情理之中。简单整数审美思维是巫乐音数结合的基础,其中整数五律的音分值与谐音同值,说明先民在管长比较中产生和强化了早期音数结合的审美观。

自然泛音是音响客观存在的物理现象。“人理解泛音的关系是根据自己直觉的力量,又依靠自己精神的特性”。⑳同注⑬。《淮南鸿烈·主术训》云:“乐生于音,音生于律,律生于风,此声之宗也。”㉑[汉]刘安:《淮南鸿烈·主术训》,载《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1983年,第61页。先民从“风”中认识了有规律振动的声波构成的绝对和相对的音高关系,这些共振关系的声波形成了一个系列,称为“泛音列”,其中与基音靠近的称为近泛音或谐音,形成的系列称为“谐音列”。先民们从生理感应和自然感应(如从鸟鸣声的相对音高㉒费师逊在《略谈音乐源流史与音功能学研究的基础与前景》中说海南王下鸟和鹩哥能发出与谐音相合的音调:王下鸟可发①soi、do(高)、soi、la、do、↓si ② soi、↑fa、soi、do(高)、↓si、la、soi;鹩哥可发①mi、soi(高)、soi(低)、do②re、mi、soi(低)、do。)的感性判断中获得了谐音间相对音高关系。《吕氏春秋·古乐篇》中“伶伦听凤凰之鸣以别十二律”的记载,可能说明了先民用乐器模仿鸟叫的造律实践。在各种造律实践中,形成了倾向于谐音音高关系的感性尺度。这一感性尺度既左右了“上古造律,其次听律,其后算律”㉓[明]朱载堉:《律学新说》卷一,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社,1986年,第12页。的巫乐及其审美实践,也以惊人的稳定性遗存后世,成为音高听觉审美的基底。这种泛音认知审美思维,早已被出土的笛、埙、磬、簧、钟乐器测音和古歌音高所证实。半坡遗址一音孔陶埙测音为f3-ba3,郑州铭功路商埙测音为d2-g2,旭王商埙测音为g2-↓bb2,均由第5、6谐音构成;山西万荣县荆村陶埙测音为e2-b2-d3,安阳大司空村殷墓出土编钟测音为#f-#a-?均由第4、5、6谐音构成;甘肃玉门火烧沟陶埙测音为#f2-b2-#c2-e3,显现了5、6、8、9谐音音高关系。口簧(口弦)、口弓琴、长形号角等乐器源于新石器时代,均可发两音以上的谐音。这类乐器通过簧片、声带、气柱的局部振动,自然地抽取了振动体的低序数谐音,产生谐音旋律。如台湾高山族口弦曲常由第3、4、5谐音构成;彝族单片口弦曲常由第4、5、6、7、8谐音构成㉔陈其射:《中国古代乐律学概论》,杭州:浙江大学出版社,2011年,第102;103页。;傈僳族口弦曲常由第6、7、8、9、12次谐音构成;景颇族口弦曲由第6、7、8、9、11、12谐音构成㉕陈其射:《中国古代乐律学概论》,杭州:浙江大学出版社,2011年,第102;103页。。在耳测原始民歌的音高中,不少民歌音高相对三大律制(五度律、纯律、十二平均律)明显偏高或偏低,却倾向谐音音高关系,留下了从谐音中脱胎的痕迹,显现了先民的泛音知识观。闽西客家山歌《新打梭标》全曲只有re、la两个音,用耳测,明显地感到↓la偏低较多,恰合10 和7谐音程(617音分)的五度关系㉖童忠良、郑荣达:《荆楚民歌三度重叠与纯律因素》,《黄钟》,1988年,第4期,第57页。;湖北荆州田歌《劝人行善莫行凶》与6、5、4的谐音音高关系吻合;蒙古“呼麦”演唱方法通过声带局部振动产生基音和泛音的二部织体,是古人泛音认知审美思维的最好实证。泛音认知审美思维源于远古,却一直留存在各个历史时期的乐器和民歌㉗参见朱之屏:《泛音对湖南民歌的影响谈起》,《音乐论丛》,1980年,第1期。之中,其例证如俯拾地芥、不胜枚举。

四、巫乐的艺术观及其审美

在巫文化环境中,巫乐及其审美用形象、动作、语言、音响反映现实,经数千年的积淀,形成了具有典型意义的艺术表现样式,并蕴积凝冻成巫乐的艺术观和审美观。这一观念包括多位一体的综合表演观,乐器定型的进化观,小三和大二结合的音高组织观,扬抑格和抑扬格的音值律动格式观和以写实创作为主的作品创作观五个方面。

巫乐之“巫”是巫术礼仪,巫乐之“乐”是原始综合歌舞。在癫疯痴狂的巫术礼仪活动中,狂烈的歌、舞、乐、语、剧、画多位一体、混沌不分,形成了综合表演的审美观。“后世的歌、舞、剧、画、神话、咒语……在远古是完全揉合在这个未分化的巫术礼仪活动的混沌统一体之中。”㉘李泽厚:《美的历程》,北京:文物出版社,1981年,第12页。在综合表演艺术审美观下,先民乐舞活动如火如荼,如醉如狂,虔诚而蛮野,热烈而谨严。这从新石器时代众多崖画、地画、石刻的图象轮廓中均可看到这种综合表演审美观的存在。在四川珙县新石器崖画乐舞图中,我们看到了那种昂首挺胸、屈身张臂,手牵手快步旋转的综合歌舞的疯狂场面;在甘肃大地湾新石器地画乐舞画面中,我们看到了那种紧身衣裤、长发飘飘、快速移步、激情满腔的综合歌舞状态;在甘肃黑山新石器石刻乐舞画面中,我们看到了那种整齐化一、力敌千钧、壁垒森严、紧张有序的集体操练的乐舞姿态。从视觉的联想中我们不难推测当时巫乐的丰富多彩。在中国古代众多荒诞不经的神话传奇中亦可看到这种综合表演审美的记录。《周礼·司巫》载“若国大旱,则帅巫而舞雩。”《山海经·海内经》载:“帝俊有子八人,是始为歌舞。”《通典》载:“乐之在耳曰声,在目曰容,声应乎耳,可以听知;容藏于心,难以貌观。故圣人假干戚羽旄以表其容,发扬蹈厉以见其意,声容选灵,则大乐备矣。”㉙[唐]杜佑:《通典》,北京:中华书局,1988年,第145页。在综合表演审美观下的巫乐,成为火一般炽热虔信巫术礼仪外在标识的符号标记,凝冻成具有神力魔法定格样态的舞蹈、歌唱和咒语,浓缩积淀着先民们强烈的巫乐审美观念、思想情感和信仰期望。

乐器定型进化观是巫乐审美形成、生存、发展和延续的重要内容。普列哈诺夫在《艺术论》中提出:“劳动先于艺术;功利观点的产生早于审美观点的产生。”㉚〔俄〕普列哈诺夫:《艺术论》,鲁迅译,北京:人民文学出版社,1957年,第2页。大约到了新石器时代,生产力水平较前有了大的提高,畜牧业、农业分工发展,氏族公社进一步繁荣,先民的思想感情较以前丰富多了,出现了原始宗教仪式。此时,审美观点方才从功利活动的需要中萌芽,多位一体无法分割的综合原始乐舞方才从无到有,从原始发声器、生产工具、生活用具和前乐器方才脱胎进化成乐器。狩猎工具的骨哨、陶哨、竹弓逐步进化成骨笛、陶埙和琴、瑟、筝等乐器;农业生产工具石犁、石斧或装饰用的玉璧逐步进化成特磬、编磬等乐器;生活用具陶盆、瓮、缶逐步进化成陶钟、瓮、缶㉛参见《史记·李斯列传》,北京:中华书局,1980年,“夫击瓮、叩缶弹筝、搏髀”。等乐器;巫术礼仪上的礼器或食具的鼎、簋、觚、豆、盆逐步进化成钟、铙、镈、镛等乐器。《世本》所载“伏羲作琴,伏羲作瑟,神农作琴,神农作瑟,女娲作笙簧”可能就是器具进化成乐器后的正式定名。这种乐器进化观,是人化的物质生产的功利目的转化为人化的精神产品的审美目的,功利行为被艺术审美表现所替代,根深蒂固地成为后世乐器更新、传承发展、作品创造的思想动力和审美基础。

从出土的已知音响测音观之,巫乐音高规范似乎在巫乐鼎盛期的商代已经存在。这一点已被考古发现的晚商以前的已知音响的测音所证实:山西万荣荆村出土新石器时代二音孔陶埙音高为e2、b2、d2,相当于羽、角、徵(转位为角、徵、羽)。山西太原义井村出土新石器时代二音孔陶埙音高为e2、g2、a2,相当于羽、宫、商或角、徵、羽。河南温县小南张出土的三枚一组的殷代编钟音高为c2、e2、g2,相当于宫、角、徵。故宫博物院藏三枚一组的殷代编钟音高为bd2+24、f2-25、bb2-31音分,相当于宫、角、羽(转位为羽、宫、角)。故宫藏殷磬的音高为永启(↑bb2)、夭余(c3)、永余(be3),相当于徵、羽、宫或商、角、徵。安阳殷钟音高为a2、b2、d3,相当于徵、羽、宫或商、角、徵。㉜黄翔鹏:《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》,载《黄翔鹏文存》,济南:山东文艺出版社,2007年,第193-195页。这样的已知音响还可举出若干。晚商以前的已知音响不但说明了巫乐已进入了旋律化审美阶段,也明晰地显现了有意味的音高组织结构的审美已经形成。这种有意味的音高组织结构包括两种三音列,一是温县殷钟显现的小三度和大三度构成的五度三音列,它虽未成为中国民族音调核心旋法,但却成了人类和谐结构的物理基础;二是较多埙、钟、磬等已知音响显现的小三度和大二度结合的四度三音列,即。这种音高结构历经了数千年的积淀和发展,早已成为我国传统民族音乐的审美理想、核心旋法和色彩特质。在这个四度三音列中,若强调前大二后小三,则构成了具有紧刚性调式色彩的徵、羽、宫或商、角、徵结构,在理论上可称为徵类色彩;若强调前小三后大二,则构成了具有宽柔性调式色彩的羽、宫、商或角、徵、羽结构,理论上可称为羽类色彩。徵、羽两类色彩变化多端,交相辉映,成为中国音体系㉝中国音体系是相对欧洲和阿拉伯音体系提出来的,是指以汉族和绝大多数少数民族(除俄罗斯)采用的音乐体系。独领风骚别具色彩特质的基底和引以为荣的乐魂。这种音高组织结构超越了时间跨度,以强劲的生命力成为中国传统民族音乐审美核心,并凝冻成一种音乐心理结构和审美理想。

“音乐中的节奏体验发生能引起足够注意的音符所构成的时间间隔上。”㉞周宏海:《音乐与其表现的世界——对音乐音响与其表现对象之间关系的心理学与美学研究》,北京:中央音乐学院出版社,2004年,第80页。音值律动格式是节拍中有规律的重轻音的位置形成的格式,不同格式在人心理上形成了不同的音乐动态审美感觉。据典籍记载,巫乐音值律动格式似乎在尧帝时已经存在。《吕氏春秋·古乐篇》载:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌,乃以麋置缶而鼓之,乃拊石击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽。”㉟吉联抗辑译:《吕氏春秋中的音乐史料》,上海:上海文艺出版社,1963年,第20页。《尚书·舜典》载:“帝曰:‘夔,命汝典乐’……夔曰:‘於!予击石拊石,百兽率舞。’”㊱严斯信撰,严增平校:《尚书·尧典今译》,昆明:云南人民出版社,2010年,第12页。从《说文解字》看这两条古籍用字的本义,“击”乃敲打,“拊”乃抚摸,二者比较,击为重,拊为轻。在音值律动格式上,“拊石击石”是先轻后重地敲击石磬,是由弱到强“轻重律”的节奏节拍时间格式,理论上可称“抑扬格”,是一种富有动力审美感的旋律格式和律动结构样态。“击石拊石”是先重后轻地敲击石磬,是由强到弱“重轻律”的节奏节拍时间格式,理论上可称“扬抑格”,是一种平稳柔和审美感的旋律格式和律动结构样态。这两种格式长期留存发展在中国民族音乐的历代音乐作品之中,成为律动格式的基底形式。但由于数千年中国自然经济和儒文化影响,形成了“以和为美”“中庸平和”的音乐审美追求,这可能就是中国民族音乐更加倾向于“扬抑格”运用的真正原因。无论是抑扬格还是扬抑格都显现了中国民族音乐“二倍分的节奏节拍体系”㊲陈其射:《论音乐教育的审美特征及其平衡》,《人民音乐》,2007年,第9期,第57页。即音值和律动组合均以二为基数的划分体系。的基底特色,二者交替使用是构成音乐格式对比的重要审美形态。

根据普列哈诺夫“劳动先于艺术,功利早于审美”的观点,在人类艺术创作中,现实反映应早于理想希望,写实应先于写意,真实应先于虚拟。巫乐创作由简单到复杂,由直接到间接,由客观描述到主观想象,经历了最初的写实创作思维过程。先民们客观地观察现实生活,按照生活的本来样态精确而细腻地描写现实,真实地反映和再现巫乐期社会生活的方方面面和先民生存的各种感受,由此产生了巫乐写实创作审美意识。这种写实创作审美意识在巫乐作品中俯拾皆是,尤其表现在各类原始乐舞之中。如“断竹、续竹、飞土逐宍”的《弹歌》,㊳参见[东汉]赵晔撰:《吴越春秋》,张觉译注,北京:北京联合出版公司,2015年。真实地反映了先民制作工具,驱赶飞禽或猎兽取肉的生活。再如“三人操牛尾,投足以歌八阕”的《葛天氏之乐》(《吕氏春秋·古乐篇》载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕——一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天常》,六曰《达帝功》,七曰《依地德》,八曰《总禽兽之极》。”)。它既是农耕、狩猎、牧业生活的再现,也是发自肺腑的对“帝”功德的由衷赞扬,更是对图腾、天地崇拜的真实写照。再如“贲如,皤如,白马翰如;匪寇,昬冓,乘马班如,泣血涟如”的《抢亲歌》(《易经·贲》),逼真地描述了不是匪寇的骑白马的抢亲人,真实反映了原始社会婚姻的抢亲状态。再如“南音”之始的涂山氏情歌《候人兮猗》(《吕氏春秋·音初篇》),用衬词“兮猗”和拖腔的结合,描述了夏禹治水与其妾涂山氏未圆房便巡视省察南方去了,真实地描述了妾涂山氏等候情人归来时的焦虑心情;再如“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”的农耕祷歌《伊耆氏之乐》(《礼记·郊特牲》),真实地反映了原始人在农耕时的真切愿望;再如表彰大禹治水功绩“八佾以舞”“皮弁素积裼而舞”的《大夏》(《吕氏春秋·古乐篇》),反映了先王颂歌的规模和乐舞装饰;再如“时日遏丧?予及汝皆亡!”的《汤誓》(《尚书·汤誓》),真实地表达了在奴隶社会中,奴隶对奴隶主宁愿与其同归于尽的雷嗔电怒;再如“女承筐,无实,士刲羊,无血”的《剪羊毛歌》(《易经·归妹》),惟妙惟肖地描写了男女在剪羊毛时的真实动态,是牧民生产劳动时的真实写照。种种写实性的歌、舞、乐创作,真实地反映了原始生活的各个层面。直到宋元以后,中国民乐审美方才凸显出“意之深微”的虚拟表现特征,但写实创作审美一直留存在各类音乐作品之中,它与虚拟的写意创作审美并驾齐驱,共同实现了音乐创作的构思美。巫乐是各种祀神降鬼、狂热迷信巫术活动中的“歌舞乐”,必然出现对客观世界虚幻反映的创作理念,神乎其神的幻想必然成为巫乐创作的重要内容,从而萌芽了最初的浪漫主义创作特色。我们从巫乐部分内容上看,先民们从主观愿望出发,按照想象和希望来创作乐舞,表达了对幻想世界的崇尚和追求。如“祖考来格,鸟兽跄跄,《箫韶》九成,凤凰来仪”的《箫韶》(《尚书·益稷》);“士达作五弦瑟,以来阴气”的《朱襄氏之乐》(《吕氏春秋·古乐篇》);“帝令燕往视之,鸣若隘隘”的《北音》(《吕氏春秋·音初篇》)等。

五、巫乐的生理观及其审美

在巫文化环境中,先民们在“以身为度”“中声”感觉、“以耳齐其声”的巫乐实践中形成了生理规范音高的观念。在这种观念作用下,人们以身体的某一肢体长度来审音度律,在听觉的生理敏感区“中声”中审定确立标准音,以人耳对声波的生理感知进行音高规范和音乐实践活动,生成了巫乐时期以人的生理感应为前提的直觉意识和生理判断的审美感性尺度,生理度律的审美观便逐步形成,并在其后以惊人的稳定性与计算的数理生律并驾齐驱,二者在琴律和钟律上实现了完美的结合。

《史记·夏本纪》载:大禹“声为律,身为度”。㊴参见《史记·夏本纪》,北京:中华书局,1980年。即在夏禹或更早时期,先民们以音乐实践中的“音”作为规范和固定的对象,形成了音高的判断标准。这一判断标准是度量身体某一肢体长度而确立的。巫乐“以身为度”的观念早已成为音乐实践的指导思想和审美准则,成为骨笛、竹笛、言、管、篪、陶埙开孔的长度依据,成为磬、钟、铙、琴、瑟等乐器音高关系的感性尺度。用以身为度的“指宽度律”㊵同注⑰。来解释贾湖骨笛上刻划音孔的等分记号,应该是最合理,最方便操作的行为,也是最合时代性的一种解释。在“指宽度律”的过程中,虽不以数据形式显现音高,“想匀孔笛律的振数,实可略合于分音原则,换句话,所有孔距,体中声除外,可略合于开管之分音原则”㊶吴南薰:《律学会通》,北京:科学出版社,1964年,第323页。。在以“身为度”的生理计量中,形成了寻、尺、咫、分、寸等长度计算单位。有取指节横纹为寸,有取指节间为寸,或以大指,或以中指为准划为分、寸,也有自肘尖至中指尖为“寻”,更有“丈夫布手为尺”,㊷《隋书》卷十六,上海:上海古籍出版社,1985年,第402页。其文当出自《礼记》八十五篇之佚文。“中妇人手长八寸谓咫”,“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻”㊸王国轩:《孔子家语》,载《中华经典名著丛书》,北京:中华书局,2011年,第3页。的“同身寸”之说。“以身为度”的生理审美观一直左右着中国古代改朝换代时制礼作乐的律本审定(“黄钟之宫,律之本也”㊹吉联抗辑译:《吕氏春秋·古乐篇》,上海:上海文艺出版社,1973年,第19页。)。因用皇帝身体某部位的长度为黄钟之长,所以古代律本黄钟必须一代一换。这种“身为度”的音高标准,还留存在中国独特的“同律度量衡”学说之中。直至今日,木工、裁缝等手工业者,仍然保留用手指度量的传统。

《国语》载“律所以立均出度也。古之神瞽,考中声而量之制,度律均钟”。㊺中国音乐研究所:《国语·周语下》,载《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1983年,第8页。古籍所谓“中声”就是人耳对音高判断最准确、最容易的敏感区,在中音区之中。巫乐时期,先民们凭借生理的审美判断,在无数音高的抽象筛选中认识了“中声”,这是音乐感性认识的自然,也是生理审美的标志。《乐记》云:“故乐者,审一以定和……先王立乐之方也”。㊻吉联抗辑译:《乐记》,北京:人民音乐出版社,1958年,第39页。先民们为了乐器制造、统一音调和合奏的需求,产生了从生理敏感区“中声”中审定标准音“律本”的要求。“考中声”就是在“审一以定和”的目标下,在“中声”中确定律本。这种“审一定和”审美观念是夏商律本#C1产生的主要成因。这一点早被已知的考古发现所证实:距今约四千年的山西夏县东下冯遗址出土的夏代石磬,音高为#C1;山西襄汾陶寺遗址出土的夏代石磬,音高也为#C1,直到商代武官村大墓出土的虎纹大石磬,音高也是#C1。这些物证,充分证明了夏商之间确有一个共同的,已被乐器固定了的#C1标准音。它首先被选择,是因为它符合人耳可感音域最舒适敏感的小字一组,符合人类声带生理机制的客观条件,符合伶州鸠所说的“考中声而量之以制”的“中声”标准,以及音乐之初,先民常用中声的审美习惯。巫乐这一生理审美产生的标准音#C1或C1一直遗存后世,成为古今中外一直沿用的物理音高标准。在强调“中声”生理审美的作用下,曾侯乙编钟依割肆律C1而定,古琴的宫音定弦为C1或#C1。中国历代标准音黄钟音高始终遵循在“中声”中确立的审美原则。春秋战国“律本”是432音分a1;后汉刘歆律为f1;蔡邕铜龠律为e1;魏杜夔律为#f1;晋荀勖为gl;唐俗乐律为a1;宋大晟律为d1;明朱载堉新法密律为be1;清康熙律为f1。万变不离其宗,中国历代的律本之变,始终在人耳对音高判断最准确、最容易的c1-a1的“中声”审美范围之内。

蔡邕《月令章句》载:“古之为钟律者,以耳齐其声,后人不能,始假数以正其度。”㊼参见[汉]蔡邕:《蔡氏月令章句》,清乾隆嘉庆间(1736-1820)刻本。这段话清楚地说明了中国古代音乐“以耳齐其声”的生理音高判断的方法渊源之古老。它是强调了人耳在鉴别客观音高实际作用上的一种方法。这种生理度律观在我国古代乐律史上占有极其重要地位,它不但体现在巫乐时期先民生理判断、感性计量的“和、平、同、比、应、大、细”㊽和:两音频率构成简单整数比;平:音高的调节;同:两音振动比相同或相倍;比:判断异音共振的过程;应:两音发生的共振现象。的音高审美实践之中,还左右着我国古代“有听律之宫,无算律之法”㊾参见[明]朱载堉:《律学新说》卷一,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社,1986年。的早期钟、琴律的产生和发展。《吕氏春秋·古乐篇》载:“昔黄帝令伶伦作为律,伶伦自大夏之西,乃昆仑之阴,取竹之嶰谷,以生空窍厚薄钧者,段两节间,其长三寸九分而吹之,以为黄钟之宫,吹曰‘含少’,次制十二筒。”㊿吉联抗辑译:《吕氏春秋·古乐篇》,上海:上海文艺出版社,1973年,第19页。这是管律的黄钟半律三寸九分长度的最早文字记载,对此解读学界各持己见、悬而未决。笔者认为这是以生理判断为前提的“以耳齐其声”的直观度律法。即凭借人耳的音高经验和感知能力,依弦律音高,截管定音,所得的黄钟半律三寸九分应为有效管长。若用经验管口校正法,[51]参见沈知白:《中国音乐史纲要》,上海:上海文艺出版社,1982年。以一寸二分为常数的经验管口校正法。先加一寸二分,或“益一”或“损一”后,再减去一寸二分,从而获得经验管口校正的管长。依黄钟九寸的三分损益弦律音高听声截竹观之,黄钟半律“含少”为三寸八分三,与三寸九分相差甚少。(见表4)

表4 有效管长与三分弦律对照表

这种“以耳齐其声”“截竹定音”的方法确实是一种最方便、最准确的生理度律选择和生理审美态度。正如朱载堉所说:“律由声制,非由度出,制律之初,未有度也。”[52][明]朱载堉:《律吕精义》,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社,1998年,第4页。“古之神瞽”之职就是“考中声而量之以制”的调音协律师,也是巫师。瞽矇听力聪颖,抚琴审音等造律实践全凭“听律之宫,耳决之明”。用“以耳齐其声”的方法度律,虽没有复杂的理性运算,却迅速而准确地替代了数理逻辑比较复杂的律学计算形式。这种生理度律的审美态度,不但指导了后世梁武帝四通十二笛“用笛以写通声”[53]《隋书》卷十三《音乐志》,上海:上海古籍出版社,第3286页。等音高规范,还用于乐器演奏和人声歌唱的审音判断的审美之中;不但在乐器制造中广泛运用,还在人耳控制的“五调朝元”“七调朝元”等音高组织的变换上,构成独具一格的中国自然平均律的审美特色。

综上所述,中国巫乐在祀神、生存、数理、艺术、生理观作用下,形成了巫乐的神秘美、甜美、线美、巨美、恶美、和谐美、形式美、生理美。它既是巫乐的审美理想、神韵特质、风格意趣和心理结构,也深刻地影响了中国音乐发展的各个历史阶段。巫乐的祀神观以其巫术思维特有的魔幻效果对后世文学和艺术创作有着极其深远的影响,以其神秘莫测、天人感应的特质始终成为人们寻求超自然力的精神慰藉。今之各地,尤其是边僻之地,伴随着求神拜佛、丧礼祭祀、祈子求福、天地交流等活动,对祀神音乐的审美依然强劲。巫乐的生存观所形成的“甜美”观一直留存在后世美好的艺术和文学作品之中,不断揭示着人们埋藏心底的情感欲求和爱情抒发;所形成的“线美”观早已凝冻成中国民族音乐的魂魄,根深蒂固地成为音乐型态、心态、行为的审美理想;所形成的“巨美”观“入人心深矣”(乐记),直至今日,把巨大视为美好,把众多视为壮观的审美心理依然存在;所形成的“恶美”观早已转化成英雄美和力量美,不仅活跃在英雄赞歌之类的音乐作品之中,还成为音乐的力度对比美和个性化变化美的聆赏审美对象。巫乐的数理观不仅形成了自然音响的审美尺度,还长期保留在口弦、陶埙、匀孔笛、钟、弦等乐器和原始民歌的审音度律之中。直至清代江永的弦律和管律,[54]同注㉔,第612页。仍用整数等差造律,其实质仍是泛音自然音响审美的显现。巫乐的艺术观所形成综合表演的审美是后世综艺歌舞构思的指导思想;所形成的乐器进化观一直是乐器更加艺术化、科学化的改良动力;所形成的音高组织观始终是中国民乐突出调式色彩审美的基底;所形成的音值律动格式观早已积淀和固化成新异性的心理审美动力和格式对比的创作手法;所形成的作品创作观始终留存在民间音乐作品之中,成为原生态音乐审美的基础。巫乐的生理度律观以其“以身为度”“以耳齐声”的度律方式“实际上早已在民间形成了一个生理度律的实用体系”,[55]陈其射:《论中西乐感的“心”、“行”、“形”》,《天籁》,2002年,第1期,第17页。它与计算的理论体系并驾齐驱,共同构建了中国独一无二的乐律审美文化。

巫乐观及其审美经过数千年的流变,早已汇成多彩的巨川,积淀成永恒的艺术美,这是中国民乐能够独鹤鸡群于世界音乐之林的重要原因。