新宾满族节日音乐文化建构的认同差序特征

随着全球化、现代化进程的不断加速,其影响几乎蔓延到世界的各个角落。对于一个处在东方并具有悠久历史的国家来说,不可避免地要发生传统与现代、东方与西方的碰撞与交流。在中国,经过仰视、自卑的心态之后,国人逐渐产生文化自信、文化自觉意识。为了不被汹涌而来的浪潮所吞噬,从国家到地方均进行了符合自己身份的文化建构。逐渐式微的传统文化在经过短暂的寒冬后萌发新芽,继而如雨后春笋般一夜之间遍布各地,整片大地呈现出一幅五彩缤纷的文化画卷。“无乐不成礼”,音乐文化是其中重要的组成部分,它从最初脱离仪式进行表演转向与其他文化结合,最终走向了能体现其文化认同功能的更好的语境。

关于音乐与认同的研究,以杨民康为首的认同研究团队做出了较大贡献。其中既有详实的研究总结①参见杨民康:《“音乐与认同”语境下的中国少数民族音乐研究——“音乐与认同”研讨专题主持人语》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;赵书峰:《跨界·区域·历史·认同——当下中国民族音乐学研究的四个关键词》,《云南艺术学院学报》,2017年,第4期。,也有精彩的个案分析②参见杨曦帆:《隐喻的权威——白族洞经音乐的文化认同研究》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;苗金海:《鄂温克族音乐文化建构与认同——以巴彦呼硕敖包祭祀为例》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;董宸:《音乐与认同——南传佛教巴利语课诵音声模式研究》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;赵书峰:《族群边界与音乐认同——冀北丰宁满族“吵子会”音乐的人类学阐释》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;魏琳琳:《蒙汉杂居区日常音乐实践的语境与认同——以土右旗文化大院〈亲亲的二人台〉歌曲演唱为例》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;张林:《装扮的传统与民族文化认同——从新宾满族自治县赫图阿拉城的“萨满”谈起》,《民族艺术研究》,2017年,第5期;张林:《宗教认同重构与信仰体系转换——新宾满族自治县清皇故里祭祖大典仪式音乐文化》,《中央音乐学院学报》,2018年,第4期;杨民康:《跨界族群音乐文化研究与身份认同——以中国西南与周边跨界族群的比较研究为例》,《音乐研究》,2019年,第1期;杨曦帆:《传统的建构与理解——岷江上游地区的音乐民俗与文化认同研究》,《音乐研究》,2019年,第1期;魏琳琳:《乐器、身体与文化认同——以安达组合演奏的冒顿潮尔为例》,《音乐研究》,2019年,第1期。,亦有较深的理论探索③参见张林:《音乐建构中的文化认同——以新宾“满族传统仪式音乐”为例》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期;杨民康:《音乐研究怎样“把目光投向人”?》,《音乐研究》,2019年,第1期;张应华:《宏观与微观:西南少数民族音乐文化认同研究的双重视角》,《音乐研究》,2019年,第1期;赵书峰:《传统的发明与本土音乐文化的重建——基于中国少数民族音乐身份认同变迁问题的思考》,《音乐研究》,2019年,第1期。,总体来看,已经取得了较为丰硕的阶段性成果。如今,节日音乐文化建构与认同成为这一研究团队新的讨论话题并取得良好的进展。④参见杨民康:《中国少数民族节庆仪式音乐的建构与认同——专栏主持人语》,《中国音乐》,2020年,第1期;杨民康:《少数民族当代节庆仪式音乐与民族文化身份建构——以西南少数民族音乐的研究实践为例》,《中国音乐》,2020年,第1期;杨曦帆:《建构与认同理论的音乐人类学反思——以嘉绒藏族为例的少数民族节庆仪式与传统音乐发展研究》,《中国音乐》,2020年,第1期;赵书峰:《传统的延续与身份的再造——瑶族“盘王节”音乐文化身份研究》,《中国音乐》,2020年,第1期;张应华:《地方全球化——黔东南苗族民俗节庆音乐文化的守望与“发明”》,《中国音乐》,2020年,第1期;魏琳琳:《蒙汉杂居区节庆仪式音乐中的地方性与族群认同》,《中国音乐》,2020年,第1期。当下,无论是出于对传统文化的怀念,还是振兴旅游文化的需要,节日文化建构如火如荼,这些节日既包括年历性节日、生产性节日、纪念性节日、宗教性节日等固定节日,也包括婚礼、葬礼、落成、驱邪等随机节日。少数民族要进行文化身份建构,各种节日成了诸多文化的寄托,传统的与现代的、自身的与借用的都汇集于此。节日音乐文化作为中介层面是一个大熔炉,丰富而有重要的研究价值,相应地体现出国家认同、民族认同、地域认同、族群认同等不同层级的认同特征。由此出现了一系列问题,音乐是如何体现阶序特征的?如何把握其中的多阶序认同特征?本文尝试通过新宾满族自治县的音乐文化体系建构对这类问题进行思考。

一、新宾满族构成与音乐文化体系建构

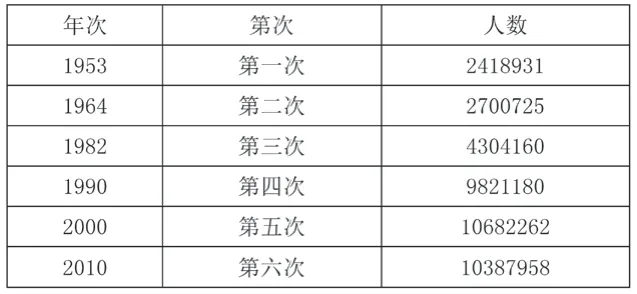

满族的族源可以上溯至先秦时期的古老民族肃慎,历经挹娄、勿吉、靺鞨、女真,至公元1635年,皇太极废女真称号,改为满洲,又因太平天国运动和中国民族主义运动强化了旗人认同。中华人民共和国成立之后,根据旗人认同,正式定名为“满族”。几十年来,满族人数发生了较大变化。(见表1)

表1 满族人数的变化

从统计数据可以看出,20世纪80年代成立满族自治县之际,满族人口较之前有大幅度增长。1990年猛增至982.1万人,主要原因是政府为了使满族人口达到成立民族自治区域的比例,推出相应优惠措施,一些人遂进行了族称变更。1985年,全国第一个满族自治县在辽宁省抚顺市新宾成立,为了达到成立自治县所规定的满族人数比例,在1982-1985年三年间,在少数民族优惠政策的吸引下,新宾境内近10万汉族人变更族称为满族。⑤参见张林:《音乐建构中的文化认同——以新宾“满族传统仪式音乐”为例》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期。自成立至今全县总人口已经发展至约32万人,满族占总人口的70%以上。⑥抚顺市新宾满族自治县人民政府(http://www.xinbin.gov.cn/list.asp?s=51),2020年9月12日。满族与汉族之间在身份认定上之所以比较容易进行切换,主要缘于在这一地区民族融合比较彻底,满族涵化较为严重,语言的丧失、族性的模糊使满汉畛域几乎不复存在。当然,这一结果也使满族的族性特征不太清晰,引起了各方对满族的存在产生质疑。对此,民族学界的观点比较客观,从满族构成的多元群体范畴分析,认为满族不是一个原生族群,而是一个政治范畴。刘正爱认为:“因为学界与政界争论的诸多问题所导致的满族范畴的模糊性,由于行政的界定而变得更加清晰,户口簿上的‘满族’已经明确地划清了与非满族之间的界限。”⑦刘正爱:《“民族”的边界与认同——以新宾满族自治县为例》,《民族研究》,2010年,第4期,第61页。也有学者从文化认同角度进行定论,对此现象,关凯认为:“任何形式的认同存在久了,就会发生某种形式的变异,在满族问题上,那就是族群人口规模的非自然增长的扩大。而且,一旦失去政权的政治性依托,这种‘人口规模’也会迅速缩小。满族的历史就鲜明地证明了这一点。正是满族族群认同的这种动态而‘灵活’的结构,使满族这个特殊的民族共同体渐渐丧失了原生性文化特征,而转变成一个‘工具性’的族群”⑧关凯:《满族“消失”了吗?——乌拉街满族镇社区研究》,2009年中央民族大学博士学位论文,第21-22页。。

中国的许多民族都具有与满族类似的情况,相比之下,满族不仅属于人口较多的少数民族,而且具有悠久的历史、浩瀚的文献和可以追溯的族源,尤其是经过民族融合之后其涵化得较为彻底。因此,就文化认同研究来说满族无疑具有代表性。就现实情况来说,一个具有悠久历史和传统文化的民族,在当代面临族性危机之时,不可避免地要为自身存在的合理性作出努力,要进行一系列族性建构活动,强化族群边界。这种文化建构活动涉及到满族各个层面,从满族村、满族自治乡、满族自治县以及一些社团都参与了这种活动。许多节日的建构从多方面展示了满族的族性,如新宾满族自治县冬捕节、吉林满族祭江暨“鳇鱼祭”仪式、沈阳静安满族村添仓节、猴石开山节与收山节、颁金节音乐文化、满族春晚等。既有恢复的传统节日文化,还有发明的新的节日文化。作为民族自治区域,各个满族自治县节日文化建构又有自身特点,主要表现为他们要建立一套完整的文化体系。这一文化体系包括原生层文化、次生层文化、再生层文化,通过这套文化体系坐实民族身份和族群边界,音乐文化体系建构是其中必不可少的一部分。在新宾满族自治县,官方采用征用、借用他民族音乐以及创作等方式,几十年来终于使这一音乐文化体系显得较为完整,包括丧葬音乐、萨满音乐、秧歌音乐、汉族吹打乐、佛教道教音乐、宫廷音乐、创作的满族歌舞等来源不同的各种音乐。就音乐分类来说,包括民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐,吊诡的是,唯独缺少文人音乐,这也是值得思考的问题,它其实也涉及到本文的主题——认同差序的问题。

二、节日音乐文化建构的特点

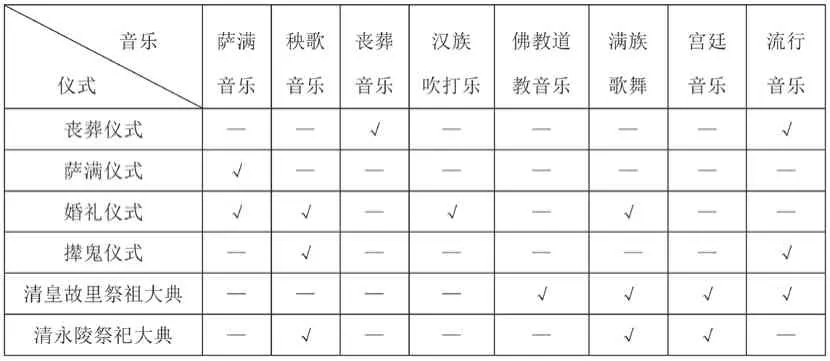

区域音乐文化体系建构在新宾满族自治县成立之前即着手进行,伴随着全国民族民间音乐集成活动的开展以及满族自治区域成立的契机,于20世纪80年代初开始起步。当时政府搜集音乐文化的主要目的是为了舞台展演,音乐舞蹈脱离仪式被搬上舞台。但是,这些缺少本真性的音乐不断遭到来自各方的质疑。世纪之交,伴随着旅游发展的需要,建构新的节日,将音乐放在节日展演成了新的思路。主要有丧葬习俗、萨满祭祀、满族传统婚俗、满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗、清皇故里祭祖大典、清永陵祭祀大典。音乐类型如下(见表2):

表2 新宾满族自治县仪式及仪式音乐

从表2中可以看出,当今的新宾满族音乐文化体系涵盖非常广泛,一种节日可以包含多种音乐,但每一种节日都有核心层次的音乐。每一种节日建构程度也不尽相同,据此,每一种节日性质也有差异。

1.“遗忘的传统”。在新宾地区,满族与汉族的丧葬仪式基本没有区别。丧葬仪式音乐处于自生的发展状态,其变迁主要来自唢呐班为了得到赏钱而增加的一些〔哭灵〕环节。在官方塑造满族文化认同的过程中没有采用,由于国家“缺席”,笔者称之为“遗忘的传统”。当然,从民间的角度来说并没被遗忘,因为丧葬仪式在民间鲜活地存在着,在塑造家族认同、地域认同中也在起作用。但是,文化认同本身毕竟是一种政治性行为,在塑造新宾满族文化认同的过程中官方处于主导地位,从官方的角度来说丧葬仪式音乐处于被遗忘的状态。

2.“装扮的传统”。萨满祭祀在新宾满族自治县已经失传,但在赫图阿拉城旅游区内专门设了萨满神堂,里面是一对汉族父子(季师傅及其儿子)假扮成祖传的萨满进行表演,他们也一直强调祖传的萨满身份,自称县非遗传承人(官方证实并非传承人)。因为萨满仪式在新宾地区已经消失,无论仪式本身还是仪式的执行者都是假传统,因此笔者称之为“装扮的传统”。经过曲调考证,其所唱的三首萨满神歌有两首(《送喜条》《萨满祈福》)由旅游歌舞团团长邢彦杰所教,另一首《阿察布密歌》尽管不是邢彦杰亲自传授,但也是他所改编的曲子。由于二者都在赫图阿拉城进行表演,这首歌很可能从旅游歌舞团团员中或播放的音响中习得。

3.“恢复的传统”。满族的传统婚俗在民间早已消失,如今新宾满族自治县有一支专门展演、举办满族婚俗的队伍。2000年赫图阿拉城景区成立旅游歌舞团时,邢彦杰担任团长,他开始投入精力研究并开发满族婚礼习俗,2003年正式将满族婚俗推向市场。婚俗实际上是把一些民俗结合起来,以展示民俗为主,用〔跨火盆〕〔射煞〕〔跨马鞍〕〔萨满祈福〕等环节体现满族风情。由于政府为旅游歌舞团的筹建进行了拨款,因此给团里规定每年有15场满族婚俗的展演任务。随着对传统文化的重视及宣传力度的加大,满族婚礼获得了人们越来越多的认可,举办满族婚礼的新人也越来越多,现在每年能筹办30多场。文化馆也重视优秀民族文化的传承,经过逐级申报,满族传统婚俗于2010年被批准为市级“非遗”项目,2014年入省级非物质文化遗产保护名录,邢彦杰现在是省级非物质文化遗产“满族传统婚俗”的传承人。⑨根据笔者2015年8月6日与2016年7月24在赫图阿拉城对邢彦杰(男)采访录音整理。满族婚俗中除了有其改编的《阿察布密歌》,还借用了汉族《抬花轿》音乐等。

4.“装点的传统”。正月办秧歌活动分布于全县,主要有〔拜庙〕〔排街与拜年〕〔踩灯〕〔撵鬼〕(也叫送灯、卸将、卸妆)几个环节,该习俗现在各村保留的形式并不完全一样,传统色彩较浓的是平顶山镇大琵琶村。习俗的核心文化形态是秧歌,民间称为鞑子秧歌,在当地被当作满族的代表性民间舞种,被称为满族秧歌。在20世纪90年代,习俗已经很大程度上现代化,穿上了汉族广场舞的服装,但“非遗”使他们频繁更换服装,从广场舞服装改换成满族的长袍马褂,最终换成了老式的披大被面。把习俗“装点”成传统的模样,并将满族传统文化内涵赋予其中,成了具有本地特点的以接祖先回家过节、唱秧歌、放路灯、撵鬼为主要内容,以赶走魑魅魍魉、去病除灾、保佑平安为内涵的一种满族民间习俗活动。这一活动被命名为“新宾满族正月扭秧歌放路灯撵鬼习俗”,并成功申请到了满族的省级非遗项目。

5.“嫁接的传统”。位于赫图阿拉城、始建于努尔哈赤时期的地藏寺和显佑宫为爱新觉罗家族的家庙,二者统称为皇寺。1904年在日俄战争中遭到破坏,至1998年在新宾政府支持下复建成功。2012年,地藏寺把河南新郑“黄帝故里拜祖大典”的程序嫁接过来,并加入佛教和满族歌舞内容,给新的仪式命名为“大型祭祖法会”⑩根据笔者2016年7月28日对地藏寺僧人释为生(本文中僧人、道士均使用其法名)的采访。,2013年,活动由地藏寺和显佑宫共同主办,他们把该次活动定为第一届,名称定为“满清故里首届祭祖大典”。2014至2016年名称分别为:新宾县第二届满清故里祭祖大典、新宾县第三届清皇故里祭祖大典、新宾县赫图阿拉城第四届清皇故里祭祖大典。仪式逐渐稳定,名称基本定位在清皇故里祭祖大典,佛教、道教音乐成为核心层次的音乐。

6.“模拟的传统”。为了发展旅游,1999年新宾建构了“模拟清乾隆谒陵祭祖展演”“模拟努尔哈赤登基大典展演”,后又建构了“女真南下”等仪式,但因花费巨大,均未能延续下来。2012年各景区由当地旅游局接手后,新一轮的文化建设重新开始。政府在“模拟清乾隆谒陵祭祖展演”基础上建构了“清永陵祭祀大典”,后又把“模拟努尔哈赤登基大典展演”也纳入进来,由模拟清朝皇帝东巡谒陵祭祖的文化展演转向满族后裔现实中祭祀先祖的内容。所用音乐被当地人称为丹陛大乐,经考证为《导迎乐》。

总之,官方建构的这些节日各自具有不同的特点,每一种节日都有相对应的核心层次的音乐文化,丧葬音乐、萨满音乐、吹打乐、秧歌音乐、宗教音乐、宫廷音乐分别在相应的节日中位于核心层次,起着塑造节日文化认同的主要作用。

三、节日音乐文化的认同力度分析

通过以上分析可以看出,在官方建构新宾满族节日音乐的行为中,并不是对所有文化投入相同的精力,而是出现了一种选择性建构,在建构中体现了不同的官方介入的力度。政府根据需要对现有文化作了不同程度的改动,对于当今已不存在的文化,官方根据需要就会着手建构,这其中既有官方的选择,也受仪式音乐文化本身的因素所制约。经过选择性建构的新宾地区音乐,在塑造认同中也显示出差异。

之所以新宾满族自治县进行选择性建构,并在塑造认同中出现差异,在很大程度上是由于仪式音乐本身所具有的内涵决定的,为说明这一问题,笔者在此使用“认同力度”这一词语。所谓“认同力度”,即在一定的文化体系中,由于(音乐)文化自身的内涵所产生相应范围的辐射,从而形成相应范围大小认同的力度。不同的(音乐)文化具有不同的内涵,因此形成不同的认同力度,官方会根据自己所评估的文化认同力度的大小,对文化进行选择性建构。

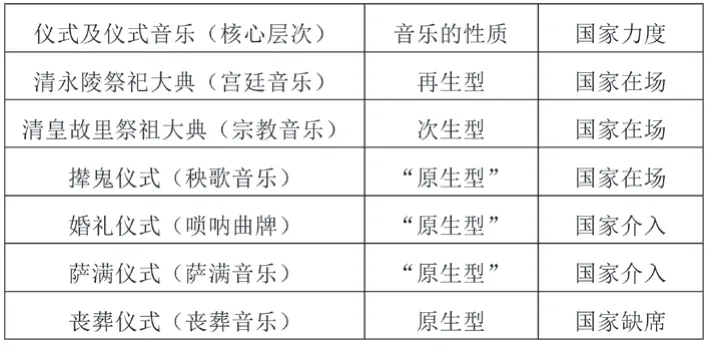

根据国家投入力度的大小,结合文化衍生层次理论可以发现新宾满族节日音乐文化体系中音乐文化认同力度的不同。在之前研究新宾满族自治县的音乐文化体系建构时,笔者曾将薛艺兵对传统音乐的分层方法与杨民康的“文化衍生层次”理论结合起来进行分析,认为原生层音乐体现族群认同,次生层音乐体现宗教认同,再生层音乐文化体现政治认同。⑪参见张林:《音乐建构中的文化认同——以新宾“满族传统仪式音乐”为例》,《中央音乐学院学报》,2017年,第2期。文章指出,薛艺兵认为中原汉族传统音乐在下述三种不同文化层次上分为四种基本类型,即层次一:宫廷音乐和文人音乐,属于上层文化的音乐;层次二:民间音乐,属于底层文化的音乐;层次三:寺庙音乐,属于中层文化的音乐。杨民康的“文化衍生层次”理论把傣族南传佛教音乐文化分为三种类型:原生层、次生层和再生层。在当今满族社会中也可以分出民间、宗教、官方三个阶层,可用原生层、次生层、再生层与其进行对应。再从文化认同角度看,分别体现为族群认同、宗教认同和政治认同。相对而言,在新宾可以将丧葬音乐、萨满音乐、民间吹打乐、秧歌音乐视为原生层,佛教、道教音乐视为次生层,宫廷音乐视为再生层,这些音乐体现不同的认同层次。就官方来说,音乐文化的认同力度从原生层、次生层、再生层依次递增。从官方投入力度也可以看出这种端倪,丧葬仪式属于自生自灭的发展状态;萨满仪式属于政府雇佣工人在萨满神堂上班,进行表演(其实表演机会也很少,并没有多少人愿意花钱看他们表演,许多人甚至有一种恐惧感),政府支付一些基本工资,另一部分来自游客上香、观看萨满舞蹈表演的报酬;旅游歌舞团最初由政府支持成立,2015年笔者采访时了解到国家每年固定拨款40万,但这些不够开支,自己还要进行创收,传统婚俗主要依附于旅游歌舞团,实质上是旅游歌舞团开发中的一个表演节目,政府并没有专门拨款;撵鬼习俗在新宾普遍存在,政府每年拨款,重点资助了几个村子,主要是大琵琶村;清皇故里祭祖大典每年举办一次,尽管许多依靠赞助,但政府对此非常重视;清永陵祭祀大典每年举办一次,政府投入了大量资金,从1999年“模拟清乾隆谒陵祭祖展演”“模拟努尔哈赤登基大典展演”两个仪式就花费70余万,对当时的新宾来说是一笔不小的投入,也正是因为花费巨大,之后不得不中断。但当今清永陵祭祀大典已经是现实中的满族后裔祭祀祖先的仪式,吊诡的是,新宾政府要负责这些满族后裔的吃、住、行等费用,每年花费仍然很大。音乐体系分析如下(见表3):

表3 音乐体系中各类音乐的性质

根据文化衍生形态的分类,次生型、带有宗教性的清皇故里祭祖大典和再生型的清永陵祭祖大典在新宾官方塑造认同的过程中被重点使用,其认同力度较高,在诸多仪式中处于认同力度的上端。“原生型”的丧葬音乐、萨满音乐、传统婚俗音乐、撵鬼习俗音乐,由于在丧葬仪式音乐中,除了统一规定必须火葬之外,未见国家介入的痕迹,仪式音乐处在自生的发展状态,其变迁主要来自唢呐班为了得到赏钱而增加的一些〔哭灵〕环节,因此,笔者称之为“遗忘的传统”。也就是说,尽管丧葬仪式音乐在新宾处于原生性存活状态,但在官方塑造满族文化认同的过程中没有被采用,相比之下,可以认为政府视丧葬仪式在这些仪式中认同力度最弱。萨满仪式音乐尽管原来在新宾满族广泛存在,但曾经被作为封建迷信进行打击,有些家族性萨满因此选择了“隐身”,老萨满去世后,这种文化在新宾逐渐失传。之所以新宾官方不用巫医性萨满作为塑造文化认同的对象,是因为它不但不能塑造文化认同,可能还会起到负作用,就文化具有的认同力度来说,它为负值,因此才被弃用。其实,萨满在东北还有遗存,但政府仅仅是让一对父子扮演萨满在萨满神堂表演,而没有真正恢复萨满仪式,没有投入更多的精力使其恢复到原生的型态,说明当地政府认为其认同力度不够强。由于满族传统婚俗在民间早已消失,在进行重构时更加容易加入体现满族族性的内容,其中许多环节,如〔射煞〕〔跨火盆〕〔跨马鞍〕〔萨满祈福〕〔坐福〕〔吃子孙饽饽〕等都具有鲜明的满族民俗特点,因此也成为官方力量容易介入的地方。撵鬼仪式一直作为新宾地区满汉共享的原生文化,其活态形式在农村特定的节日才能看到,其纯正的满族特色并不是特别鲜明,但新宾政府用了近十余年的时间,不断挖掘其民俗内涵和满族元素,最终成了满族的非物质文化遗产。

四、节日音乐文化在建构认同中存在的差序

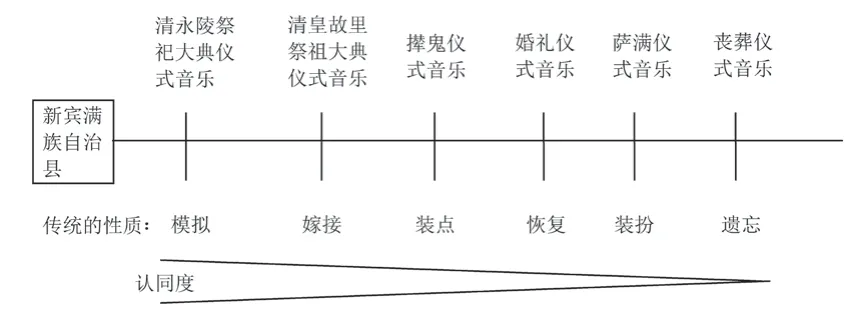

(音乐)文化具有的认同力度不同,彼此之间就形成认同差异,如果把这些(音乐)文化按认同力度大小排成一个序列,各自所产生的认同也因此形成一个渐变的序列,即“认同差序”。

“认同差序”这一概念借鉴费孝通的“差序格局”理论,差序格局是描述中国社会结构时所用概念。在《乡土中国》中,费孝通认为传统中国社会的基本特性是“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系……像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”⑫费孝通:《乡土中国》,北京:北京出版社,2005年,第34页。。费孝通的差序格局理论,旨在描述亲疏远近的人际格局,如同水面上泛开的涟晕一般,由自己延伸开去,一圈一圈,按离自己距离的远近来划分亲疏。不同“波纹”由形成波纹的材料组成,材料不同即内涵不同,这种差异使不同的人构成了与中心远近亲疏诸多种不同的关系,不论构成这种关系的因素是血缘、地缘抑或伦理等,所有这些因素都可以看成是内涵不同、材料不同,所以才会形成这种差序格局。因此,每一圈和中心的社会关系不一样,其实是因为每一圈的材料构成(血缘、地缘、经济水平、政治地位、知识文化水平等因素)不一样。如果从认同的角度看,在特定的语境下,不同性质的材料带来不同的认同力度,形成与中心的人亲疏远近之不同认同。

由于认同主要是针对现代社会,尤其是城市社会中的新兴族群以及新出现的民族主义的现象提出的,它最初针对的目标是面临文化认同问题的次生族群或有新的诉求的原始族群。一些富有深厚传统的民族(如汉族)很少涉及族群认同问题,认同更多地涉及弱小民族,想通过文化认同来强化他的族性和社会身份。不管怎么说,文化认同的根基是政治性的,不是文化性的,主要为了强调文化持有者的政治身份或社会地位。相应地,塑造认同的主体是官方,整个过程体现为官方主导,民间参与。新宾的情况即是如此,塑造文化认同的主角由政府担任,它要建构能体现其政治身份和社会地位的音乐文化体系。不同音乐由于认同力度不同产生了认同差异,以新宾官方为主塑造文化认同的情况,官方会选用这些不同的材料(仪式音乐)来塑造认同,并且给予不同材料以不同的重视程度,形成“认同差序”。在这种情况下,政府是塑造文化认同的“操盘手”,实际上处在认同差序的中心位置。由此,根据认同力度大小的顺序形成了认同差序的排列(见图1):

图1 音乐认同差序图

由于认同差序的存在,以此用来解释文中出现的各种仪式音乐带来的不同文化认同,并通过对比这一“差序”中的不同的材料,说明了官方在选材和塑造文化认同中的观念。通过对认同差序的分析,可以探究对仪式音乐体系建构中的深层动因。

五、建构中产生认同差异的深层原因

族群身份的认同有两个来源:自我认同和外部认同。“无论是自我认同还是外部认同,族群认同的主要特征是群体性的共同的心理感受,这种感受,或者称之为感情,能够把本群体和其他群体区分开来。”⑬关凯:《基于文化的分析:族群认同从何而来》,《甘肃理论学刊》,2013年,第1期,第11页。塑造文化认同与强化族群边界,固然有新宾满族的精神需求,在当今社会,当然也离不开发展旅游、推动当地经济发展的需要。因此,当地需要以文化作为媒介来吸引更多的人到新宾旅游和投资。音乐和节日捆绑在一起共同塑造文化认同,实质是政府认为不同的节日具有不同的吸引和容纳的能力,从而产生认同差序的情况,这一问题牵涉到节日文化所产生的社会影响力的不同。

一种文化的被认同程度主要取决于该文化自身所具有的特质。首先,仪式基本性质可以分为两类:社会性的与非社会性的,包括诞生礼、成年礼、婚礼、葬礼的人生四大仪礼属于非社会性仪礼,除此之外的仪式属于社会性仪式。社会性仪式具有聚合性特点,能产生较大的社会影响,容易成为国家施展其影响力的用武之地,形成国家在场的情况。非社会性仪式具有离散性特点,一般属于个人行为,不易与国家力量结合在一起。因此,官方在塑造文化认同时首先考虑的是社会性仪式。如萨满仪式尽管属于社会性仪式,但在新宾地区,包括家族性萨满、巫医性萨满以及汉族跳大神在内的萨满文化统统被看作“跳神”,长期被打上“封建迷信”的标签,这导致了满族家族性萨满祭祀文化长期不被官方接受,久而久之,萨满仪式已经不具有很强的聚合性。因此,就这一层面来说,它在当地已经不具有很强的塑造族群认同的功能,这属于文化自身的因素。另外,新宾满族涵化程度较高,从当地的人员构成来看,更有大量满族人由汉族变更族称而来。他们对区域文化认同度较高,对满族家族祭祀性萨满文化的认识不够,所以才出现即使在赫图阿拉城萨满神堂进行表演,但并没有多少人认为季师傅是满族萨满,更多的认为是“跳大神”。因此,在这种情况下用来塑造满族认同则显得力度不够。清永陵祭祀大典中具有容纳萨满音乐、秧歌音乐、满族歌舞、宫廷音乐等满族特性的音乐文化元素,可以展现出一种“纯正”的满族血统,因此具有更强的认同力度。官方认为它能够塑造更广泛的满族人的认同,把它当作当地最核心的节日,不惜重金打造这一节日文化。至今,在官方、学者、草根阶层的共同参与下,逐渐成为集祭祖、展演、论坛、商业、旅游为一体的大型节庆仪式活动。这体现了王明珂所说的一种“根基历史”,“根基情感”。实际上,越是建构的、越是再生层的音乐文化越体现了这种“根基情感”。至于为何不用文人音乐就比较容易理解,文人音乐更多属于抒发个人情感的一种音乐,基本不具备聚合性的特点,其影响力还不如人生礼仪,更不容易与国家力量结合,因此未被纳入该地区的节日音乐文化体系之内。

另一个重要原因是塑造文化认同中的信仰因素。每一种节日几乎都带有信仰的元素,但这些元素差异很大。丧葬习俗、家族性萨满祭祀、婚俗、撵鬼习俗,一个重要的祭祀对象是各自的祖先。当然,别人家的祖先不但同自己没有关系,不可能被视为“神”,更多的被视为“鬼”,由于可能会威胁自身的安全,相应地需要采取安抚或震慑措施。在“清皇故里祭祖大典”和“清永陵祭祀大典”中祭祀的是以努尔哈赤为代表的满族祖先。虽然只是爱新觉罗家族祖先,但他们是整个满族的英雄,是满族的标志,在中国历史上具有强大的影响力,可以成为整个满族的象征。利用这种象征可以使这两种节日的影响迅速扩大,它体现了新宾满族传统节日中信仰体系的核心——英雄祖先崇拜。因此,在诸多节日中处于认同力度的上端。

结 语

新宾满族节日音乐文化包含民间音乐、宗教音乐和宫廷音乐。对于新宾满族自治县这样一个“小社会”来说,由于不同的社会需要才把这些音乐聚拢在一起。官方既需要塑造族群认同、宗教认同,也需要政治认同等,但对待这些认同又有一定的区别。由于不同的音乐与不同的认同相关,同时,这些音乐又依赖于节日展演,这些分别处在不同层面的音乐文化被纳入同一个音乐文化体系之内,相比之下就形成了认同差序特点。形成认同差序,既体现了人们所具有的英雄祖先崇拜观念,也有节日本身的原因。相较于非社会性仪式具有离散性特点,社会性仪式由于具有聚合性特点,能产生较大的社会影响,容易形成国家在场的情况。

——概念跨学科移用现象的分析与反思