精细化护理干预在新生儿呼吸窘迫综合征无创双水平正压通气呼吸机辅助治疗过程中的有效性研究

李双双

(徐州医科大学附属医院,江苏 徐州 221000)

新生儿危重病症中较为严重的一种疾病为呼吸窘迫综合征,其有着较高的病死率,发病群体主要为早产儿。首选治疗方式为无创双水平正压通气(BiPAP)辅助治疗,可使机体肺通气量得到显著改善,但临床中BiPAP实际使用容易致使胃胀气、皮肤损伤等并发症[1]。因此,临床需予以有效且精细的护理干预,以减少发生并发症的概率。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取在我院2018年6月~2020年6月收治的新生儿呼吸窘迫综合征80例,将患儿采用就诊时间与住院先后顺序方法平均分为两组。参照组患儿40例予以常规护理,男21例,女19例,胎龄29~39周,平均(34.26±2.17)周。剖宫产15例,阴道顺产25例。研究组患儿40例在常规护理基础上予以精细化护理,男20例,女20例,胎龄29~40周,平均(34.51±2.26)周。剖宫产14例,阴道顺产26例。经过分析,两组患儿的基本信息差异很小,差异无统计学意义(P>0.05),存在临床对比意义。

1.2 方法

参照组患儿予以常规护理,包括监测新生儿生命体征、安排合理的BiPAP呼吸机辅助通气时间和实施感染与并发症预防的常规护理[2]。研究组患儿在常规护理基础上予以精细化护理,具体方法如下①组建护理小组:由1名责任护士和9名护理人员组成护理小组,实行轮班制工作时间,每班8 h。②病房管理:病房每日早晚两次通风换气,病房温度保持在2 6℃左右,湿度保持在50%左右。将病情稳定患儿从抢救室转移到暖箱,暖箱温度温度在31℃左右。病情不稳定或更严重者,则需把患儿放到辐射台,保暖使用全自动复温监护,方便及时抢救。③营养管理:新生儿出生5 h以后予以注射液4 mL(含10%葡萄糖)喂养,相隔0.5 h后予以些许配方奶喂养。④呼吸管理:及时清理患儿口腔、鼻腔和上呼吸道内的分泌物,保持患儿适当体位,给予拍痰保证患儿气道顺通。⑤舒适护理:呼吸机面罩要根据患儿脸部大小选取合适的尺寸。⑥BiPAP呼吸机管理:依照患儿生命体征(血压、心率、血气和血氧等)设置呼吸机参数,各项操作需在无菌条件下执行。呼吸机管道更换要每周进行1次,管道出现污染情况需立即更换,防止感染发生。⑦院外指导:出院时给患儿家属发放健康知识手册,指导患儿家属科学喂养和相关护理知识[3]。

1.3 观察指标

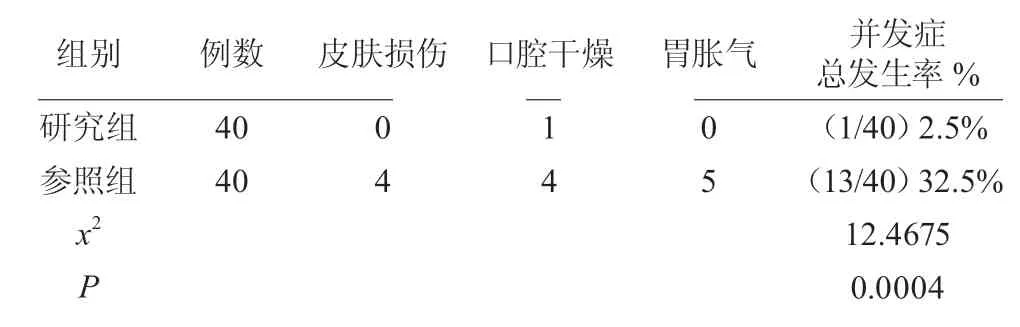

比较两组患儿护理后并发症发生率情况,包括皮肤损伤、口腔干燥、胃胀气。

1.4 统计学方法

统计数据,两组患儿所有相关数据均使用SPSS 19.0软件进行处理,其中计数资料如并发症发生率采用(n,%)的形式表示x2检验。当检验结果显示P<0.05时,具有统计学意义。

2 结 果

对比两组患儿并发症发生率,研究组并发症发生率为2.5%,参照组并发症发生率为32.5%,研究组患儿并发症发生率明显低于参照组,两组比较数据结果,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 比对两组患儿并发症发生率(n,%)

3 讨 论

BiPAP呼吸机运用到新生儿呼吸窘迫综合征治疗中可促进萎缩的肺部组织扩张,使肺通气量增加,机体胸腔压力缓解,机体低氧血症状改善。精细化护理是根据临床经验、疾病类型、患儿意愿和病情等制定详细的护理计划,使护理服务质量提高,进而促使病情快速康复。为了证实这种护理方式的临床效果,本次选取80例患儿进行调查研究,发现参照组并发症发生率明显高于研究组,经对比两组之间有明显的差异,差异有统计学意义(P<0.05)。再一次验证此方法的有效性[4]。

综上所述,精细化护理运用到新生儿呼吸窘迫综合征采用无创双水平正压通气呼吸机辅助治疗过程中可明显降低患儿的并发症发生率,此方式值得临床广泛应用和更进一步推广。