我国西藏贝叶经研究领域的回顾与展望

——基于CNKI(1983-2018)数据

张宛艳

(云南大学历史与档案学院 云南昆明 650091;南阳师范学院 河南南阳 473061)

贝叶经是古印度佛教徒在“贝多罗树”树叶上书写或刻写的一种佛教经典,素有“佛教熊猫”之称,它的书写和流传的过程都是人类文明进步长足发展的历史见证。在佛教文化传播和发展历史中,贝叶经曾经发挥着举足轻重的作用。西藏贝叶经于1980年代起逐渐引起我国学术界的重视,相关研究成果陆续发表[1],对西藏梵文贝叶经的研究,也逐渐成为我国藏学、宗教学、文献学、语言文字学、艺术学等哲学社会科学研究领域的重点之一。本文以CNKI数据为研究来源,采用文献计量的方法梳理了1983-2018年间西藏贝叶经的研究状况,通过对历年的发文数量、研究热点、研究方向和核心作者等方面的分析,多视角考察了西藏贝叶经的学术研究动态,以供相关专家学者参考。

一、西藏贝叶经概述

贝叶经在佛教文化的传播和发展中发挥着举足轻重的作用。从公元7世纪中叶至13世纪,印度佛教文化每一次传入我国西藏地区,都伴随着早期贝叶经的输入。如今,在贝叶经的诞生地和输出国印度,因为宗教冲突、战争灾难和气候变化等原因,早期的贝叶经已荡然无存。但我国西藏地区的梵文贝叶经,至今仍被珍藏在一些寺院、博*物馆、档案馆和图书馆里,承载着岁月的痕迹流传到今天。

现收集、珍藏于西藏地区的梵文贝叶经,是国内外哲学社会科学、藏学研究等多学科研究领域中具有极高学术价值和最具开发潜力的古文献典籍和原始佛教档案文献之一。西藏贝叶经的内容主要涉及佛教哲学、伦理学、逻辑学、语言学等,也包括医学、天文学等自然科学方面的内容,其写本种类繁多,数量可观,内容广泛,独具特色,具有极高的社会历史意义和学术意义,是古印度文化和藏族传统文化交往的历史见证,也是研究中印文化交流和佛经翻译史的活化石。

二、研究数据来源

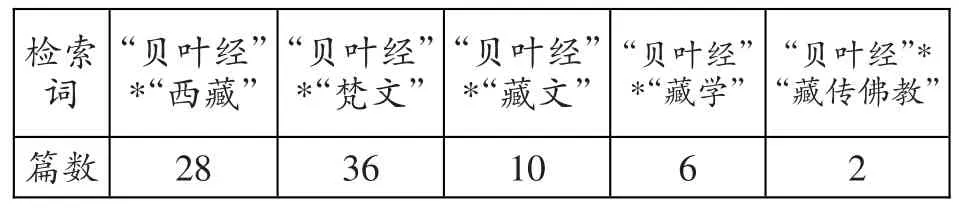

文章以CNKI中文数据库为本次研究的数据来源,检索时间从数据库中最早研究时间1983年1月开始,截至2018年12月。为保证检出文献的全面性,本文采用“主题”检索方式,分别采用“贝叶经”*“西藏”、“贝叶经”*“梵文”、“贝叶经”*“藏文”、“贝叶经”*“藏学”、“贝叶经”*“藏传佛教”等 5 种主题词共现检索式,检索结果详见表1。

表1:检索结果

由表1可以看出,共检索到命中文献82篇。对检出文献中的重复文献、佚名文献、简讯、会议通知等不符合本次分析使用的庞杂信息进行筛选,最终获得可供本次计量分析的文献共56篇。在综合考量的前提条件下,将最终纳入研究的56篇文献,制定分析单元,提取文献相应的特征,包括论文题名、作者、作者单位、发表年份、发文期刊、论文摘要以及关键词。这些数据单元的建立,旨在详尽分析我国西藏贝叶经研究领域的发展历程。

三、西藏贝叶经研究领域的数据梳理

(一)历年发文数量分布

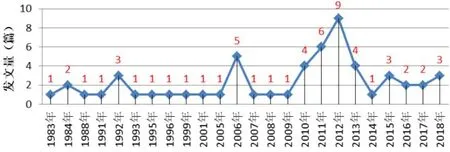

由图1可以看出,西藏贝叶经的相关研究成果于1980年代逐渐陆续发表。随着时间的推移,关于西藏贝叶经研究的发文数量呈波浪状起伏,且有逐渐趋热之势。1983-2005年之间,发文量较少;2006-2007年、2010-2013年这两个时间段中,处于发文高峰阶段;2015年之后则趋于平缓。56篇相关的学术论文,虽然从数量上来看并不是很多,但是,其中不乏大家的高质量和重量级的研究成果。

图1:历年发文数量分布图

(二)研究热点

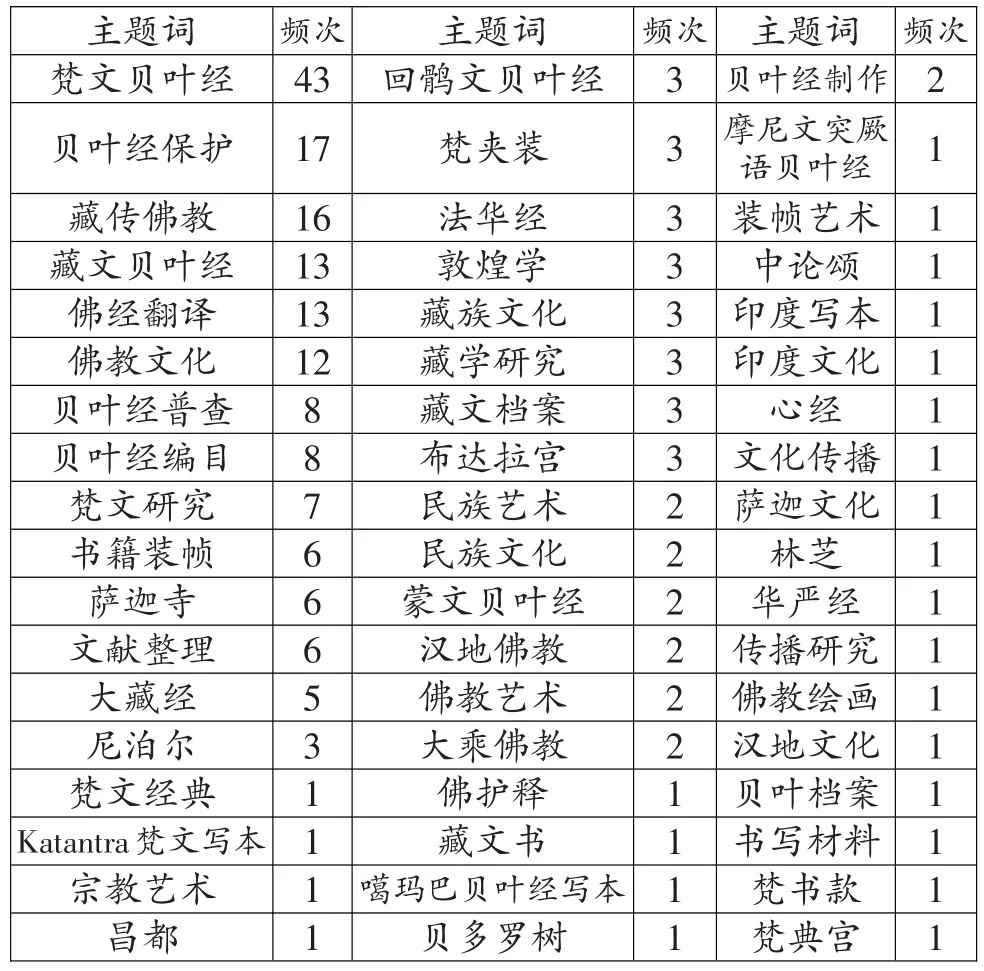

关键词是文献内容的核心,利用关键词出现的频次和中心性,可以探索该领域的研究热点。文章对56篇文献逐一进行梳理,共统计54个研究热点,其出现的频次合计有225次(见表2)。

表2:研究热点出现的频次(1983-2018)

表3:各研究方向所占百分比

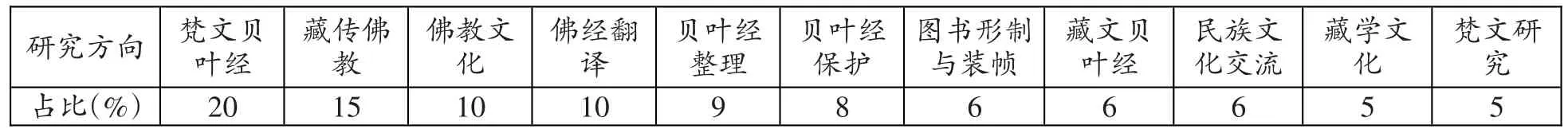

(三)研究方向

通过对54个研究热点进行词频梳理,可以发现这35年间我国对西藏贝叶经的研究方向主要集中在以下几个领域:梵文贝叶经、藏传佛教、佛教文化、佛经翻译、贝叶经整理、贝叶经保护、图书形制与装帧、藏文贝叶经、民族文化交流、藏学文化、梵文研究(见表3)。经过梳理分析可以看出,西藏贝叶经的研究方向是以宗教学、佛教文化、佛经翻译史和古典文献学等学科为主,同时逐渐向人类文化学、民族历史学、档案学、民族艺术学、科技史和中印文化交流史等学科扩散。

(四)发文作者

1、核心作者

在这56篇文献中,有18篇合著论文,合著论文的作者,在汇总时每位作者各算1篇。依据普赖斯定律m=0.749(nmax)0.5(其中,nmax为该领域内最高产作者的发文量)[2](P192-194)来统计发文核心作者。由表4知,发文量最多为4篇,因此nmax=4。计算出m=0.749*(4)0.5=1.498,根据取整原则,m=2。因此,凡是论文数量达到2篇或者2篇以上的,认为该作者在这个领域内是高产作者或者说是核心作者。依据这个标准,共有核心作者6名,分别是李学竹、尼玛潘多、杨富学、叶少勇、桑德以及洛珠加措。

在这些核心作者中,其中有4位学者都学习过梵文,并从事与之相关的科研和教学工作;有3位作者是藏族学者,同时也在西藏地区工作,具有“主场”的地理优势。以这些学者为核心,还形成了一些西藏贝叶经研究的学术合作团队:以李学竹为核心的研究团队,其主要成员还包括褚俊杰、艾利·弗兰克、加纳和雄、高颖等学者,研究内容主要是贝叶经的梵文整理与英文翻译的研究;以杨富学为核心的研究团队,其主要成员还包括盖佳择、彭晓静、张田芳、辛姆斯-威廉姆斯、单超成等学者,研究内容主要是敦煌学、回鹘语、夏拉达体梵文贝叶经的研究;以洛珠加措、曲江才让、俄东瓦拉为核心的研究团队,主要从事是梵文贝叶经内容整理的研究。

2、作者单位

作者所在的单位或机构,按照其职能性质可以分为以下三大类,分别是科研院所、高等院校、媒体机构。由表5可以看出,在科研院所中,以中国藏学研究中心发文最多;高等院校中,以北京大学位居第一;媒体机构则以《西藏日报》最多。整体上看,作者所在单位集中分布在西藏、北京以及甘肃地区,而这三个地区都存有丰富的西藏贝叶经。其中,北京大学外国语学院开设有南亚学系,其中包括梵语和巴利语;其下设研究机构有印度研究中心和梵文贝叶经与佛教文献研究所等,相关科研丰硕成果,处于国内领先地位,在国际上也具有一定影响[3]。

表4:发文量前20的作者

表5:发文排名前5的单位

(五)发文所在刊物

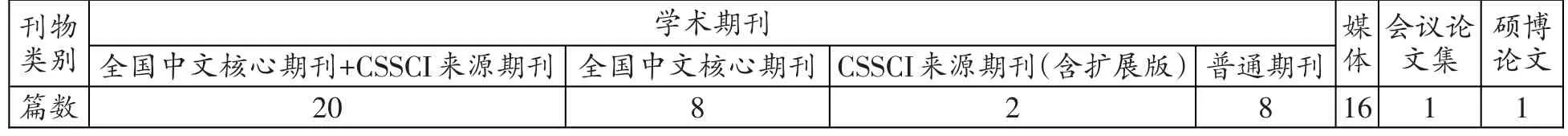

在这总计56篇研究成果中,根据发文载体的不同,可以分为学术期刊、会议论文、硕博士学位论文和媒体四大类。其中发表在期刊上的学术论文共38篇,会议论文集有1篇,硕博士学位论文1篇,媒体科普论文16篇。

对学术期刊再进行细分,还可以分为“双核期刊”(全国中文核心期刊+CSSCI来源期刊)、全国中文核心期刊、CSSCI来源期刊(含扩展版)和普通学术期刊等四种不同形态。由表6可以看到,共有30篇学术成果发表在质量层次较高水平的学术期刊上,占期刊发文量的78.9%,说明西藏贝叶经写本领域相关的学术研究,具有比较高的深度、广度和科学研究价值。

四、西藏贝叶经研究领域的回顾与展望

通过以上多维度的文献计量分析与梳理探讨,可对西藏贝叶经研究领域的发展历程做以下总结:

(一)西藏贝叶经研究领域的回顾

1、贝叶经的普查成果

西藏萨迦寺、布达拉宫和藏区各级档案部门,是梵文贝叶经比较集中的存放珍藏处。2006年,西藏贝叶经受到党和中央政府的高度关注与重视,胡锦涛同志专门做出开展西藏贝叶经保护和研究工作的一系列重要批示。在中央政府的协调下,形成以中国社会科学院、中国藏学研究中心和西藏自治区三方合作开展西藏贝叶经保护和研究工程的共识和规划[4],全面开展对贝叶经的保护、收集、整理、编目和影印等工作。当年7月,自治区政府在拉萨召开“全区贝叶经保护工作会议”,开展梵文贝叶经全面普查工作,启动“梵文贝叶经”保护与研究工程,先后制定《关于西藏自治区梵文贝叶经写本保护工作》、《关于西藏自治区贝叶经保护方案与实施办法》和《西藏自治区贝叶经保护管理办法》等工作制度,并结合现存西藏梵文贝叶经的实际内容中所涉及的佛教哲学、伦理学、天文学、逻辑学、语言学、医学、文学等情况,根据传统藏文大藏经的分类法,将西藏梵文贝叶经共分为包括律部、经部、传记、诗学、辞藻、戏剧、星象学、辞典、杂部等22大类。

2012年9月,经过六年多时间的协调、普查、整理、编目、影印原件和实施保护措施等工作后,西藏地区已经完成境内珍藏贝叶经的普查和编目工作,初步确定西藏迄今珍藏有梵文贝叶经(包括部分纸质梵文、藏文转写本)共一千多函(种)、近六万叶(页)[5]。其相关整理工作也取得阶段性成果,现已编纂完成《西藏自治区珍藏贝叶经总目录》一套四册、《西藏自治区珍藏贝叶经影印大全》一套共六十一分册、《西藏自治区珍藏贝叶经影印大全简目》一册等[6]。

2、贝叶经的研究成果

通过前面的图1可以看到,学术界对西藏贝叶经的研究以2005年来作为分隔年,此后呈现较快增长。2005年以前西藏贝叶经的研究成果,主要是以佛教珍稀典籍的发现与保护等内容为主。2006年,随着西藏贝叶经普查工作的开展,相关研究成果逐渐增多,其中不乏很多高质量和重量级研究成果。如叶少勇在原北京民族文化宫图书馆(现中国民族图书馆)所藏梵藏文贝叶经写本的黑白微缩胶片中(原民族文化宫所藏梵文贝叶经写本,于1961年由西藏运至北京,存民族文化宫图书馆。1993年运回西藏,现存拉萨的西藏博物馆),发现了公元二三世纪时印度论师龙树所做的《中论颂》和公元五六世纪时印度论师佛护唯一流传于世的作品《佛护释》贝叶写本残片。这是《中论颂》已知现存最古老的中论写本,也是世界上目前唯一能为学者所利用的单行偈颂贝叶梵本[7]。对《中论颂》和《佛护释》等世界罕见孤本贝叶经的研究,极大地提升了我国藏学和梵文研究的地位和声誉。

法国亚洲学会的学者皮埃尔-西尔万·菲利奥扎,考证并还原古印度梵语写本的制作工艺,以及使用和保存方法的系列研究[8]。桑德从民族文化交流史角度,考察藏族传统文化发展的历史演变轨迹、古印度梵语文化对藏族传统文化的影响等[9]。还有对西藏现存梵文贝叶典籍中孤本、善本和珍本类品的考证,如11世纪的贝叶经写本藏文经名《乌梅聂玛》(汉译名《中观花蕾》),这本贝叶经写本目前只在西藏发现,具有极高的学术价值,受到国内外学界的高度关注[10];成书于公元1082年(宋朝元丰五年)从尼泊尔传入的古老写本《妙法莲华经》等[11];约成书于9世纪的《〈释量论庄严〉清净疏》,这部关于佛教哲学逻辑与认识论内容的文献是当今世界上现存唯一的梵文写本[12]。同时还有部分学者兼顾了对藏文贝叶经、蒙文贝叶经、摩尼文突厥语贝叶经和回鹘文贝叶经的学术研究。

表6:发文所在刊物

3、贝叶经的史料价值

从公元7世纪中叶至13世纪,印度佛教文化每一次传入我国西藏地区,都伴随着早期贝叶经的输入。而青藏高原独特的干燥寒冷气候和藏传佛教虔诚的宗教氛围,为保存梵文贝叶经创造了得天独厚的物质条件。可以说西藏梵文贝叶经是佛教文化中最珍贵的古代文献典籍,具有极高的历史文化价值,它不仅是古印度佛教文化和藏族传统文化交融互通的历史见证,也是研究佛教史、中印文化交流史、佛经翻译史的活化石,还是国内外学术界都很关注的世界级学术资源。

西藏地区现保存的贝叶经大部分是梵文贝叶经。梵文是世界上最古老的文字之一。西藏梵文贝叶经初步确定是用了那伽黎(天城体)、圣书体(婆罗门)、乌尔都体、达黎伽体、蓝扎体和芨多体等十几种不同的梵文字体所刻写的,由于公元7世纪中叶(即初唐时期),藏族学者创制的藏文字母的文字结构、书写形式乃至读音,都是仿造梵文字母的,其与古印度梵文和声明学等有渊源关系,因此,西藏贝叶经也是研究古印度语言文字学和中印文化交流史的第一手史料。此外,贝叶经独特的装帧方式(即梵夹装),在我国书籍形制与书籍装帧漫长的演化过程中,也起着承上启下的重要作用。

(二)西藏贝叶经研究领域发展的展望

2015年8月,习近平总书记在中央第六次西藏工作座谈会指出:“西藏是重要的中华民族特色文化保护地”。也有学者断言:“西藏自治区或许是世界上最后一处尚未探明开发的梵文宝藏,其数量之多、意义之重,堪称第二敦煌[7]”。如今,在贝叶经的诞生地和输出国印度,因为历史上的宗教冲突、战争灾难和气候变化等原因,早期的贝叶经已荡然无存,几近失传。但珍藏在西藏地区的梵文贝叶经,种类繁多,数量可观,内容广泛,还有许多完全不为外人所知的文本,承载着岁月的痕迹和佛学的经典流传至今,亟待专家学者去解读。

对“佛教熊猫”梵文贝叶经进行更加深入的保护整理和研究利用,既是推进民族特色文化发展的重大工程,也是当代西藏哲学社会科学研究者的历史使命。但是,从整体上看西藏梵文贝叶经研究还处在一个比较薄弱的起步阶段。在推进贝叶经研究的中外学术交流中,一个突出的问题是缺少梵语的专门人才,正如中国社会科院学部委员黄宝生研究员所说:“中国目前的梵文研究总体上还处在起步阶段,培养后继人才依然是传承的关键。”[13]加快梵语专门人才的培养,是目前梵文贝叶经研究领域中亟待解决的首要问题。

西藏地区位于南亚和东亚的交汇处,在对接我国“一带一路”战略中是建设“南亚大通道”和“孟中印缅经济走廊”的重要节点。在我国与南亚各国开展跨境文化交流和学术合作中,古老而鲜活的西藏贝叶经也将赋予新的时代价值,它不仅是最具开发潜力的原始佛教文献典籍,有着极高的社会历史意义和广泛的群众基础,而且还是不可缺少的中印文化交流历史资料之一,具有文化先行、互联互通和民心相通的现实意义。相对于西藏贝叶经博大精深的内涵,现有的学术研究只是初步的工作。在今后的研究中,我们期待学术界能从国际视野的角度,以“一带一路”和“南亚大通道”为主线,聚焦跨境文化的交流传播,逐步建立和发展以西藏为学术高地的中国贝叶经学,加强与孟加拉国、印度等国的文化交流与学术合作,共同推进梵文贝叶经的学术研究和开发利用,对于保护人类文明成果、抢救优秀文化遗产具有重要的现实意义和深远的历史影响。