《西藏记述》考论

柳 森

(中国国家图书馆古籍馆 北京 100081)

《西藏记述》是成书较早的清代涉藏方志之一,《中国地方志联合目录》[1](P849)、《中国地方志总目提要》[2](P24-7)(P24-8)已著录。该书流传不广,目前存世版本有二:清乾隆十四年(1749)刻本,清光绪二十年(1894)钱塘汪康年辑《振绮堂丛书(二集)》刻本。乾隆版卷首有乾隆十四年(1749,己巳)天长县教谕徐仑序,卷末有佚名跋,版心题名“西藏记述”,卷端无题名、无著者,行款为半叶10行23字白口左右双边单鱼尾。而光绪版之题名页、卷端、版心均题“西藏纪述”,卷端下题“张海撰”,其行款为半叶10行21字黑口四周单边双鱼尾,该版将乾隆版中序跋抽除。值得注意的是,二版本书名存在“记”与“纪”之异,二者均无目录,正文内容相同。该书成书与作者张海的任职经历及个人编纂方志旨趣密切相关。书中未言成书时间,笔者推测其成于乾隆六年至十一年(1741-1746)之间。同时,该书所涉纲目门类较少,并不具备完整的方志体例,而主体内容为川边土司地方地情摘编,西藏内容则为附属,因此,就其性质来讲,不应视其为清代西藏方志,而仅是具备方志雏形的准涉藏方志。虽然该书在所载史实与编校方面尚存不足,但其仍具有一定的文献价值。截至目前,学界尚未对其开展专题研究①,由此,本文以清乾隆十四年(1749)《西藏记述》为核心展开论述,并求教方家。

一、作者生平与成书背景

(一)作者生平

有关张海生平,学界尚语焉不详,笔者根据清代文献所载理出了一定轮廓。首先,据(清)阮元辑《两浙輶轩录》载:“张海,字巨川,号塽斋,钱唐监生,官潜山知县。张椿年曰:‘塽斋先生,先大父通谱兄弟,系出金华,后迁武林,由国子生援例分发四川荥经县尉,后以阜阳丞历署灵壁、芜湖、天长、丹徒等县,授霍邱令,调英山、潜山。凡宦迹三十余年,所到皆有廉名。晚年归,与马恬村、吴瑞麓及先君子时有倡和。卒年九十有六。生平慷慨尚义,多周急。著作颇富,惜无定本。’”[3]这是目前可见张海生平的最详细记载。其次,至于其为官经历,可据清代方志得知。据张海《西藏记述》跋云:“海初任四川雅州府荥经县尉。……辛酉,丁艰。海任川一十三载,”[4]由此可知,张海自雍正六年(1728)至乾隆六年(1741,辛酉)间,任四川荥经县尉、泰宁巡检、叙永照磨②。其间,乾隆二年至四年(1737-1739),其署四川“荣县、贡井县丞”[5]。丁忧后,张海的官宦生涯集中于安徽境内。乾隆十年(1745)任安徽天长知县[6],十三年(1748)任安徽阜阳县丞[7],并于同年署安徽灵璧知县[8],十四年(1749)署安徽当涂知县[9]。另据张海自言:“余于乾隆辛未冬来尹是邑。……余适以前署灵璧旧案被议去。”[10]可知,乾隆十六年(1751,辛未)冬,其由阜阳县丞转任安徽霍邱知县,后被参劾。十九年(1754)任安徽英山知县[11],三十年(1765)署安徽舒城知县[12]。据《(乾隆)潜山县志》载:“张海,浙江钱塘监生,乾隆三十一年任;琨玉,满洲拔贡,乾隆三十二年署任。”[13]可见,乾隆三十二年(1767),张海离任安徽潜山知县。张海著述传世不多③,除《西藏记述》外,尚有其主持纂修的《(乾隆)当涂县志》《(乾隆)霍邱县志》《(乾隆)英山县志》等三种方志存世。

(二)成书背景

一方面,《西藏记述》与《藏纪概》《西域全书》《(乾隆)西藏志》《西藏志考》等清前期西藏方志一样,其成书均与当时清中央政府对西藏的控制不断强化的时代背景、为彰显天下一统而重视并敦促各地纂修方志的政策背景息息相关,对此已有专论④,笔者不再赘述。

另一方面,更为重要的是,该书成书与张海的任职经历及涉藏经历密切相关。张海跋语详述了其在川涉藏经历:“海初任四川雅州府荥经县尉。辛亥岁,委赴口外协办副总理粮务兼运军饷赴西藏。壬子,复解藏饷。癸丑,奉部行取口外舆图、户口、风俗,蒙委清查、绘画、采访并剖各土司历年未结夷案,驰驱十月,始获告竣。是年,量移泰宁巡检,其地敕建惠远庙移驻达赖喇嘛,有钦差护卫,重兵镇守。斯任则管理汉土民情兼司粮运军务。甲寅冬,果亲王奉命至泰宁抚恤番黎,驻节月余,一切供支,竭蹶承办,幸免遗悮。乙卯春,奉果亲王委派,护送达赖喇嘛由类五齐、春奔、色擦、哈拉乌苏等处草地,计行六月,始抵西藏。戊午,升授叙永照磨,复委出口管理理塘粮务。辛酉,丁艰。”[4]对此,在《(乾隆)雅州府志》中,康熙五十二年(1713)至雍正十三年(1735)“典史”记载:“罗干,青阳人,康熙五十二年任;徐振,浙江人;张海,浙江人;徐元宪,江南人,雍正年中任;傅帝弼,浙江人,乾隆元年任。”[14]同时,在《(乾隆)荥经县志》中“职官·典史”亦载:“罗干,青阳人,康熙五十二年任;徐振,浙江人;张海,浙江人;徐元宪,江南人,雍正年任;傅帝弼,号宸勷,钱塘人,雍正十三年任。”[15]对比可知,张海所言可信,再结合上文,推测其始任荥经县尉即典史的时间应为雍正六年(1728)。雍正九年(1731,辛亥),张海奉命赴雅州府属土司地方协办粮务、兼运军饷而赴西藏,次年复解藏饷,这应是张海涉藏之始。雍正十一年(1733,癸丑),张海又赴口外查访舆图、户口、风俗等土司地方基本情况,同时审理相关土司地方积案。张海正是通过这段近距离清查、采访各土司地方情况并处理土司案件的工作经历,掌握了编写《西藏记述》主体部分即各土司地方地情的一手资料,而书中关于土司情况的记述也占了全书五分之四篇幅。之后,张海迁职泰宁巡检,因在泰宁处理粮务与支应事务得力,雍正十三年(1735,乙卯)春,受果亲王允礼委派,参与到护送七世达赖喇嘛返藏的官方队伍中,并抵达拉萨。这段宝贵经历结合其此前押解粮饷入藏的经历,为书中记述西藏内容提供了实践基础。

关于撰书目的,应与张海个人热衷方志编纂有关。第一,张海的方志观念是:“考周官撢人小史之义,郡县皆得书其风土人物以备采风,贡之天子,匪独润色鸿业用为观美,盖一方之文献系焉。而为治之因革损益,补偏救弊之术,即于是乎具。故曰国奢示俭,国俭示礼。由此其选也。”[16]由此可见,张海将方志视为治国安邦的存史资治之本。目前可见由张海主持纂修的方志已有《(乾隆)当涂县志》等3种,这足以证明其重视并乐于纂修方志。

值得一提的是,时任安徽太平府知府朱肇基对张海主持纂修的《(乾隆)当涂县志》赞誉道:“余览其书,于前志之讹者正之,芜者芟之,当增入并改定者,无舛无遗,无矫诬无偏徇,义明而词达,洵有以信。今兹示来者,而仰答宪府惓惓之至意,谓之志可也,谓犹之史亦可也。张君才识敏练,且曩时在蜀督修省志,素有成竹。”[17]可见,该志在朱知府眼中属上乘之作,但其中提及张海“曩时在蜀督修省志”,则属虚妄之言。遍览成书于雍正十一年(1733)《(雍正)四川通志》中“四川通志修志姓氏”,其中并无张海。同时,在成书于乾隆四年(1739)《(雍正)雅州府志》的“修志姓氏”中亦无张海之名,但在“监工”名单中,却有张海担任荥经县典史一职的一位继任者、亦是其同乡,即“荥经县典史,傅帝弼,浙江钱塘人。”[18]若张海果真“督修省志”,则必定会在《西藏记述》跋语中重点言及。此外,张海在纂修的《(乾隆)当涂县志》序言中,也未提及在川任职期间曾督修省志一事。但是,这也表明张海曾为纂修《(雍正)四川通志》《(乾隆)雅州府志》等采集或提供过相关方志地情资料。

第二,张海既有编纂方志的主观旨趣,加之其对任职地方的地情资料悉心留存,这也使撰写《西藏记述》成为水到渠成之事。张海跋语言明:“海任川一十三载,奔驰塞外,几及十年,蛮烟、瘴雨、雪窖、冰山靡不涉历,风俗、人情、语言、服食颇知大概,绘图集记,以志不忘云而。”[4]可见,从主观上看,其著此书乃追忆过往之举。一方面,与雅州府属土司地方广泛接触的荥经县典史之职,是张海仕途之起点,必然在其官宦生涯记忆中占有重要地位,另一方面,涉藏经历在其任职生涯中具有特殊意义,因涉藏政绩出色,乾隆三年(1738),张海升授叙永照磨。可见,这段入藏经历对其仕途有所裨益,这也是其在书中用一定篇幅叙述西藏简况的原因。对此,恰如徐仑《西藏记述序》云:“乃以公余之暇,简从惠临,出其先任雅川、驰驱王事一十三年中,所著打箭炉口外、西藏等记述,并绘图于上,汇成一帙以示,更属为之叙。……而公以一命之秩,报效其间,茹瘴吞烟,多历年所,备尝艰苦,数奏有功,复于辛勤剧冗之中潜心采访,辑成一书。”[4]

二、篇目内容与成书时间

(一)篇目内容

该书并不具备完备的方志纂修体例,并未分卷,无目录,亦未采用成书较早的《藏纪概》《西域全书》《(乾隆)西藏志》等清代西藏方志采用的平列诸目体,并未标明篇目或类目。全书约15000字,其中有关西藏内容共2910字。另,张海跋云“绘图集记”、徐仑序曰“并绘图于上”,但存世二版本中均无图。经通读可知,张海以其较为熟悉的雅州府属土司等土司地方地情为主、以西藏地情为辅,故可将此书分为六个部分。

第一部分为雅州府属口内土司,分别介绍了董卜韩明宣慰司、守善体梵灌顶大国师乐云程、沈边长官司、冷边长官司、黎州土千户、松坪土千户的简况,涉及各自地理位置、获颁印信号纸时间、承袭、辖界、贡赋、民风、遇差遣效力情况。其中,对董卜韩明宣慰司的叙述尤多。第二部分为雅州府属打箭炉口外土司,介绍了明正土司、喇滚安抚司丹正邦等六员安抚司、咱哩土千户、沙卡等四十八员土百户的获颁印信时间、管辖户数、贡赋等情况。其中,对明正土司的叙述尤多。第三部分为雅州府属打箭炉口外新抚土司,分别介绍了理塘、巴塘的位置,获颁印信时间、承袭、辖界、贡赋、民风、治安情况,同时介绍了瓦述崇喜长官司杜纳台吉等十一员新抚长官司、瓦述余科安抚司沙加那尔布等九员新抚安抚司、瓦述写达土千户余家太等三员新抚土千户、瓦述毛茂雅土百户等二十四员新抚土百户的管辖户数、贡赋、民风、住牧情况。值得注意的是,作者对其任职时间相对较长且较为熟悉的理塘、巴塘的风土人情及纳粮折征数额等贡赋情况叙述尤细。第四部分为江卡儿、乍丫、察木多、洛隆宗、拉里、工布江达、墨竹工卡等昌都地区所辖城镇概况,涉及位置、受招抚时间、设官、民风、治安等情形。第五部分为西藏概况,着重记述了清前期西藏历史、疆域四至及边防情况,并以只言片语描述了藏区生活习俗如建筑、服饰、饮食、婚丧、土产、贸易等情况。第六部分为张海跋语。

(二)成书时间

书中并未标记成书时间,笔者推测应在乾隆六年至十一年(1741-1746)之间。首先,书中所载史事的时间下限为乾隆五年(1740);其次,张海在书中提出清中央政府应针对小金川地区民风强悍而设防,显然,在张海撰写此书之际,大、小金川地区尚属安静,因大金川土司莎罗奔囚禁小金川土司泽旺之事发生在乾隆十一年(1746),而由此引发的第一次“大小金川之役”发生于乾隆十二年(1747)三月,因此,此书成书时间必定在乾隆十一年(1746)之前;再次,乾隆六年(1741)是张海在跋语中言明其离开四川理塘、结束十三年在川任职生涯的确切时间,加之其“绘图集记,以志不忘云尔”之语,由此,推测此书应是张海返回中原地区不久、依照清晰回忆“趁热打铁”而作,即应在乾隆六年至十一年(1741-1746)之间。

三、史料来源与文献价值

(一)史料来源

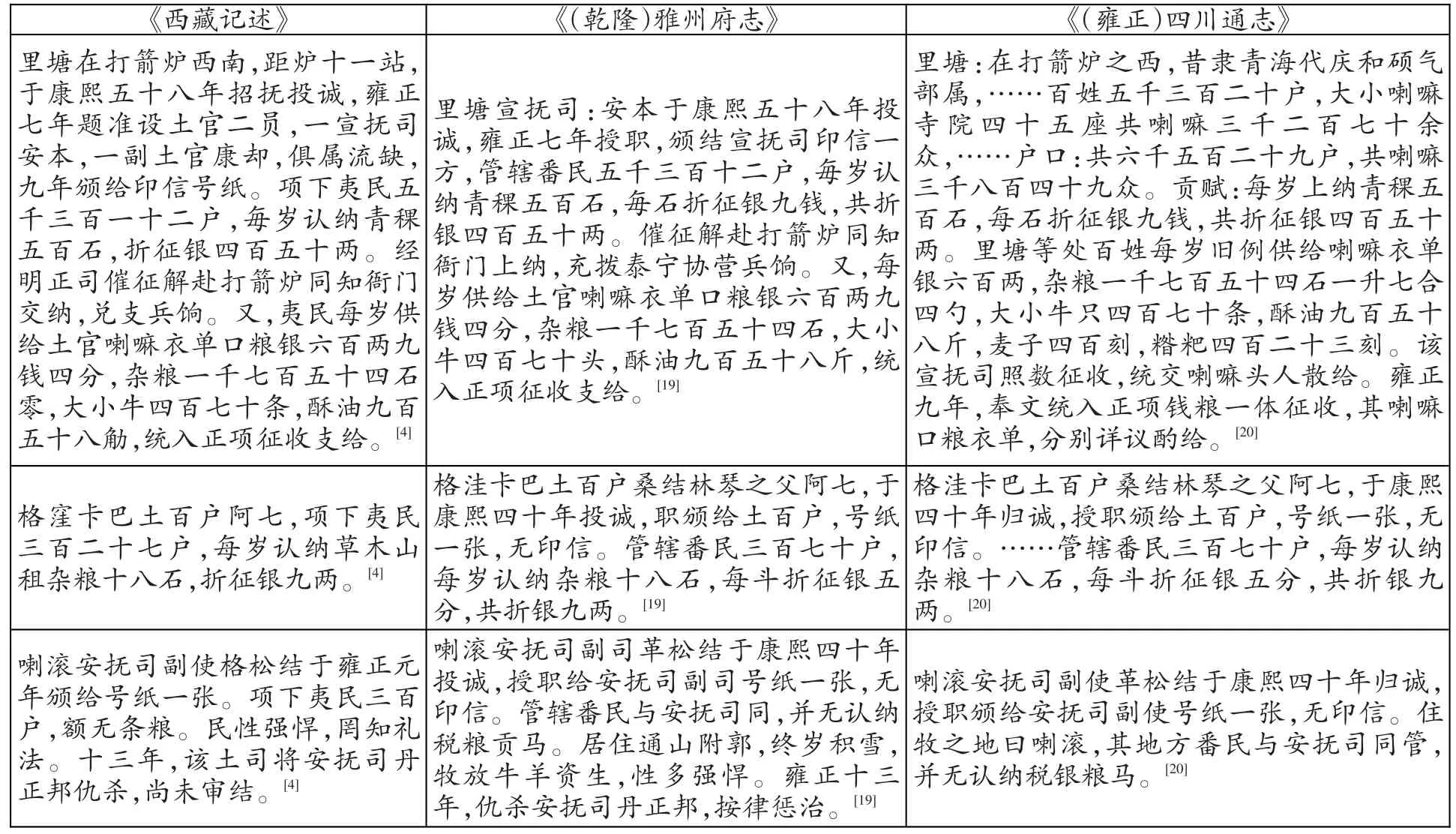

书中有关雅州府属土司的记载,应主要来自当时的官方档册。因张海任荥经县典史,负责地方治安、词讼等事务,雍正十一年(1733,癸丑),其又赴雅州府属土司地方清查户口、清理积案,因此,其必然要充分查阅利用相关官方档册,并适度参考稍早前成书的《(雍正)四川通志》《(乾隆)雅州府志》等方志,另外也会以少量亲身访得的资料做补充。经笔者比对,因张海任职地点属雅州府辖,因此,该书中有关雅州府属土司的记载与《(乾隆)雅州府志》所载相似度较高,而与《(雍正)四川通志》的重合度相对较低。因篇幅所限,仅举其中3例。(见表1)

其中,一方面,该书关于理塘宣抚司的记载,与《(乾隆)雅州府志》基本一致,尤其有关户口、贡赋的数字完全相同,二者均与早前成书的《(雍正)四川通志》有所出入,可见,二者参考了相同版本的官方档册,而自乾隆三年(1738)起,张海管理理塘粮务,因此,此记载应具有较高的可信度。另一方面,关于格窪卡巴土百户,该书载其头人为阿七,管辖民众327户,而成书较早的《(雍正)四川通志》与《(乾隆)雅州府志》则记为阿七之子桑结林琴,管辖民众370户,显然,该书所用资料较为陈旧。其原因在于,该书有关格窪卡巴土百户等四十八土百户的记载比较简略,经笔者比对,乃对《(乾隆)雅州府志》相关记载精简而成,仅去掉了投诚时间与疆域四至而已。这应是张海公务未涉该地,而未亲身踏查所致。

表1:雅州府属土司记载重合度举例

此书有关西藏记载的史料来源分三个部分。

第一,书中关于西藏史实内容仅1094字,应多参引自《西域全书》《(乾隆)西藏志》《西藏志考》等成书较早的西藏方志。例如,该部分开篇写道:“西藏即唐吐蕃地,土人分为三部,曰康、曰卫、曰藏。康者,即察木多,土名昌都一带;卫者,西藏,土名拉撒一带;藏者,即后藏,土名扎什隆布一带。此三部者,皆番僧之聚薮、黄教之总汇。其方番民尊崇亲信者,达赖喇嘛、班诚喇嘛、撒家板陈、噶立麻吗、纱吗纳,其不迷性之呼图克兔,在在皆有,不能枚举。凡所为呼图克兔者,甫生之时,即知前生事,番民奉之顶戴如灵佛,敬爱如父母。西藏土名喇撒者,即佛地二字,旧有城郭,设九门,康熙六十年为定西将军噶尔弼、护国公策旺诺尔布所毁,东南筑石堤,自东北朗路山脚,起至布达纳对面小山,招拉笔洞长十三里,称为神堤。”[4]这段表述与《西域全书》《(乾隆)西藏志》《西藏志考》所载基本相同,仅有只字差别。因《西域全书》成书于乾隆元年(1736),《(乾隆)西藏志》成书于乾隆七年(1742),但当时《(乾隆)西藏志》应为理藩院为乾隆八年(1743)成书的《(乾隆)大清一统志》编纂提供的基础资料,当时应无刻本流传,而张海已于乾隆六年(1741)离川返乡丁忧,因此,张海见到并参引《(乾隆)西藏志》抄本的可能性较小。此外,已有学者考证认为《(乾隆)西藏志》《西藏志考》均沿袭自《西域全书》⑤,因此,《西藏记述》参引其时在四川开始小范围流传的《西域全书》的可能性更大。

第二,张海在书中用了1254字的较大篇幅叙述了西藏的边防隘口,分别就西藏的正东、东北、正北、西北、正西、西南、正南等七个方向的要隘基本情况加以铺陈,言明旨在防范准噶尔入侵,这些内容显然源于当时的官方档册。

第三,书中对西藏文化风俗等地情介绍十分简略,仅有“住居碉楼,梁柱多雕刻五彩,涂画墙之内外,以红绿颜色,白土粉之,楼平顶,上覆土,屋角插旗,街巷多立桅杆,以布写经,名曰‘搭卜切’。砌土塔于路旁,以镇鬼祟,名曰‘曲登’。凡寺院墙垣廊下多设经桶,随手擵转,男女老少早晚绕大小招数十匝,谓之‘葛拉阁’。”[4]还有另一小部分内容为打箭炉由粮运中路至藏的沿途情况,包括沿途藏区的建筑、服饰、饮食、婚丧、风俗、土产及西藏贸易商品情况,但均为寥寥数语,同时,此书正文以有关打箭炉由草地至藏程途的只言片语结尾。显然,这些表述应来自张海解运粮饷入藏和随军护送七世达赖喇嘛返藏的程途见闻。

(二)文献价值

第一,该书对清代四川雅州府属土司等川边土司基本情况的记载较为全面,内容包括各土司的地理位置、投诚与获颁印信时间、承袭、户口、辖界、贡赋、民风、治安、遇差遣效力情况等诸多方面,较他书翔实具体,为清代西藏方志与川边方志中所少见。因原土司户口钱粮等档案存世不多,所以,该书所载可与《(雍正)四川通志》《(乾隆)雅州府志》等官方通志互为补充,具有一定的校勘价值,对后世研究清代四川土司制度亦具有重要的史料价值。对此,“盖即纪雍正十一年奉部行取所报户口、钱粮各册,以为官书之张本,今部中片纸无存,转赖是书以见一二,深可宝也。”[21](P513)

值得一提的是,不同于另外两部官方志书,该书在记录理塘宣抚司情形时,额外言及“乾隆五年,奉旨以土司养廉不敷,将折征贡赋加赏四百两,今只解炉库银五十两。”[4]对此,《(乾隆)打箭炉志略》载:“理塘正副土司折色养廉银两,每年于应赋项下扣支,乾隆五十年蒙恩蠲免。”[22](P55-56)可见,张海所记亦为《(乾隆)打箭炉志略》所未载。乾隆五年(1740)是《西藏记述》有关土司情况记事的时间下限,当时,张海正在理塘管理粮务,因此,此记载亦可补正史不足。此外,关于喇滚安抚司副使格松结仇杀安抚司丹正邦一案,该书载为“尚未审结”,因张海负责清理土司地方积案,所以该书所载应相对准确,由此可知,截至乾隆五年(1740),该案尚未审结,这可推翻《(乾隆)雅州府志》中“雍正十三年,仇杀安抚司丹正邦,按律惩治”的模糊结论。此外,法国藏学家石泰安(Rolf Alfred Stein,1911-1999)指出:“继17世纪末之后,我们就仅仅掌握有关岭地的一些极其罕见的资料了。它们明显只涉及林葱的小片领上。《西藏记述》(第21页)向我们指出了一位于1729年被封为‘林葱安抚司俄木林琴’的人。”[23](P247)此人即“林葱安抚司,其先衮卜林亲。雍正六年,归附,授职。”[24]可见,此书所载土司情况对开展康区历史、格萨尔研究亦有所帮助。

第二,因张海以负责地方治安等佐杂官典史开始在川任职生涯,因此,书中对当地治安、军事等问题多有关切,同时,受当时西藏时局影响,其亦关注西藏的军事安全问题,这也体现出其撰书背后的“经世致用”思想。在记述雅州府属土司情况时,张海特别提及各土司距雅州府程站数。在记录昌都所辖地区时,也标明各自距打箭炉或察木多的程站数。同时,对管辖户数较多的土司,则均以类似“性多强悍,每滋事端”“土民安静,凡遇差遣,颇属效力”“地方宁谧”等涉及治安情况的表述结尾。论述西藏时,数次提及防卫“准噶尔”入侵之事,并用较大篇幅叙述了西藏的边防关隘。例如,“西藏西北要隘,则撒尔贡可拒准噶,然道远无险,难以设防。”[4]此方面记载为同时期西藏方志所无,具有一定的史料参考价值。

值得一提的是,张海还极其敏锐地提出了“小金川设防”的军事建议。对此,其写道:“又,炉北鲁密地方,乃小金川经由门户,小金川夷民亦属强悍,鲁密隘口似宜设兵以防。”此后不久,此地便发生了著名的“大、小金川之役”。[4]“平定大、小金川”被乾隆帝视为“十全武功”之首。乾隆十二年(1747)三月至十四年(1749)十二月,三十六年(1771)四月至四十一年(1776)二月,清中央政府两次用兵大、小金川地区以平定土司之乱,历时七年,耗帑七千余万两。这一方面证实了张海通过实地调查得知“小金川夷民亦属强悍”所言不虚,另一方面也反衬出张海此条军事设防建议的预见性与前瞻性。

第三,虽然书中关于西藏情况的记载较为简略,但应结合了张海入藏经历,因此亦有一些不可忽视的重要史料。一方面,张海指出“唐蕃会盟碑”在乾隆初年的基本情况,即“招前有石碑,字迹模糊,惟存‘大唐仁武孝德皇帝甥舅会商’数字,傍有牛僧孺等讳。”[4]这一记载在同时期文献中较为少见,对后世开展有关“唐蕃会盟”及相关文物研究具有一定的参考价值。

另一方面,书中有两处有关“驻藏大臣”的记载,对进一步考证驻藏大臣制度具有一定的参考价值。第一处是在论述青海玉树“二十九族”与“四十族”等蒙古族、藏族游牧地区划界问题时,明确提及“驻藏大臣”制度的存在,即“自琼布巴尔塞刚噶鲁克以至霍耳、素永多尔硕噶鲁那噶鲁至哈拉乌苏等处,归入西藏,暂听钦差驻藏大人管辖,俟驻藏大人撤回之日,仍归西宁管辖。”[4]此处叙述的是雍正十年(1732),西藏与青海、四川、云南等地区的勘界事宜。其中,将驻藏大臣尚称作“钦差驻藏大人”“驻藏大人”,由此可知,首先,“驻藏大臣”这一称谓尚未固定,这说明肇始于雍正五年(1727)的驻藏大臣制度,在雍正十年(1732)时,仍处于初创阶段。其次,书中所言“暂听钦差驻藏大人管辖,俟驻藏大人撤回之日”,值得注意的是“钦差”二字,这证明当时驻藏大臣制度的设置与“驻藏大臣”的职权尚属“临时”性质。当然,这也证实当时“驻藏大臣”已拥有针对新划归西藏的霍尔及达木蒙古等地的管理权,这更是清中央政府在西藏地方施政的又一有力证据。

第二处则是张海在叙述西藏地方行政体制时论及:“(雍正——笔者注)五年,有噶伦贝子阿尔布巴、公隆布鼐、台吉扎南奈等谋杀贝子库金奈,背叛国法,其民请援。六年,钦差吏部尚书查(查郎阿——笔者注)统领川、陕、云南三省满汉官兵讨之,不张弓矢,擒正典刑。仍留钦差大人并镇将各官统领重兵,镇抚其地,设委文员管理粮务,一安西域群黎之忧惶,一扼准噶逆贼之遯路。”[4]对照《清实录》所载,张海所言是比较准确的。此记载有三点启示:第一,指出了驻藏大臣制度设立的时间,即在阿尔布巴事件之后,雍正五年(1727)初入藏的学士僧格、副都统马喇成为首批驻藏大臣,因此,至少在张海看来,驻藏大臣制度始于雍正五年(1727);第二,指出了驻藏大臣制度设立的背景,即西藏内部发生阿尔布巴武力夺权事件,严重破坏了西藏地方政教社会秩序,由此,清中央政府应西藏地方之呈请,派兵入藏平乱,之后,为恢复西藏地方秩序、保卫边防,清中央政府顺势将“钦差”性质的“驻藏大人”,确立为常设性的驻藏大臣制度;第三,指出了驻藏大臣的职责所在,即一方面管理粮务等经济事务,同时,安定经历战争创伤的社会秩序,另一方面则是最重要的,即防止准噶尔侵扰。

四、不足之处

综上,《西藏记述》并不具备方志的基本体例,其主体内容为川边土司地方地情摘编,而西藏内容则为附属,因此,该书仅是一部初具雏形的准涉藏方志。此外,本书尚有一些不足之处。

第一,本书在布局谋篇方面存在非常明显的“失重”情况,给人以“文不对题”之感。虽然书名为《西藏记述》,但书中关于雅州府属土司情况的叙述占篇幅五分之四强,而关于西藏的记载仅有2910字,占全书五分之一,其中有关西藏基本情况的叙述如宗教政治、经济文化、风土民情等均十分简略。由此,此书中有关西藏地情内容并未为后书所用,并且版本流传亦不广泛,较少受人关注。

第二,书中音译词汇多有舛误,多次出现前后不一等情况。其中,“西藏地名人名,《纪述》多以汉语方言译音,令人颇费猜测,是乃本书弊病之一。”[25](P90)例如,对当时西藏地方政府的重要人物“颇罗鼐”的汉译姓名,多次出现“普纳鼐”“颇罗鼐”“普罗纳”“普罗鼐”等混用情况。关于张海尤为重视的西藏地方军事劲敌“准噶尔”,书中则先后出现“准噶尔”“谆噶尔”“准噶”等三种称谓。此外,“哈拉乌苏”与“哈喇乌苏”混用,“乍雅”“乍丫”“乍了”混用,“布鲁克巴”与“布曾克巴”混用。最具代表性的是关于拉萨的表述,前为“卫者,西藏土名,拉撒一带。”后有“西藏土名喇撒者,即佛地二字。”而二者相距仅四行。此外,书中在叙述西藏地情时,还将西藏贸易情况夹杂在由打箭炉至藏程途部分,这种表述非常随意混乱,这也反映出该书存在资料来源不一与编校不严谨等情况。

第三,书中亦有一些史实表述错误。例如,该书将乾隆四年(1739)颇罗鼐晋升郡王一事,记作“封普纳鼐为多罗贝勒,乾隆五年加封郡王,总理前后藏番。”同时,还载有:“至苏隆藏干布,其势始大,并西番地,内附于唐。尚大唐公主,造二寺,名大招、小招。”[44]事实上,大昭寺、小昭寺是松赞干布分别为赤尊公主和文成公主建造的。当然,需要注意的是,对这个“错误”需要辩证看待。在当时西藏地方,人们历来对松赞干布与文成公主尊崇有加,加之寺庙年代久远,因此确有一种民间说法认为大昭寺与小昭寺均是为文成公主专建。同时,初入藏地的中原地区官吏从民族情感出发,也乐于接受且更倾向于相信这一“传闻”。对此,无独有偶,在与《西藏记述》成书时间相近的《西藏志考》和《(乾隆)西藏志》中也有类似记载。此外,值得注意的是,至少在张海撰写此书之际即乾隆初年,对于当时入藏的中原地区官吏来讲,这一群体往往不具备严谨的考证功力,而对于本就十分陌生的藏族历史与文化,其所书写的自然多来自前人著述和本人见闻,此中一定会有对“民间传闻”的收录,但从当时的历史条件和社会环境考虑,我们不应对他们的失误过分苛责,而更应肯定他们实地探查、亲身记录之功。

[注 释]

①目前可见,仅何金文、刘凤强简略论及该书。具体参见:1、何金文.西藏志书述略[M].长春:吉林省地方志编纂委员会,1985:26-27;2、刘凤强.清代藏学历史文献研究[M].北京:人民出版社,2015:167-168.

②叙永即其时叙永直隶厅,辖境相当于今四川叙永、古蔺二县及兴文县部分地。照磨,乃其时低阶官职,“清代提刑按察使司、各府都置照磨,从九品。”参见贺旭志、贺世庆.中国历代职官辞典[M].北京:中国社会出版社,2003:534-535.

③尚未发现张海有诗文集存世,在《清人别集总目》(李灵年、杨忠主编,安徽教育出版社,2008)、《清人诗文集总目提要》(柯愈春著,北京古籍出版社,2001)等书中均无著录。

④具体参见肖幼林、黄辛建、彭升红.我国首批西藏方志产生的原因及其特点[J].中国藏学,2009(4).

⑤具体参见刘凤强.《西域全书》考——兼论《西藏志考》、《西藏志》的编纂问题[J].史学史研究,2014(4).该文亦收于刘凤强.清代藏学历史文献研究[M].北京:人民出版社,2015:149-166.

——李良品《中国土司学导论》读书札记