国外中小学数字教材发展与研究综述

徐丽芳 邹青

[摘 要] 梳理美国、韩国、马来西亚3个典型国家的中小学数字教材发展概况,在辨析“教材”“课本”“教科书”等相近概念的基础上,对数字教材的内涵、外延、属性、功能以及中小学数字教材的研究热点等进行系统综述,发现:数字教材是服务于特定学习或教学目标,有一定体系的数字化知识内容资源、教/学工具或其与设备、服务的组合系统;人们对数字教材可访问性、有用性、可负担性等感知属性的关注有所上升;随着电子辞典、电子图书馆等设备和功能的常规化应用,个性化教学服务成为新的增长点,其中认知学习理论和建构主义思想在指导数字教材开发中具有较大潜力;随着技术高热的褪去,国外开始反思数字教材给师生与学校带来的变化和影响,并转向数字教材“技术-社会”机制研究,如数字教材技术接受与采用、数字教材商业模式等。

[关键词] 数字教材 数字教育资源 数字教育出版 教育信息化 数字出版

[中图分类号] G237[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2020) 05-0031-13

[Abstract] Glance over the development situation of digital textbooks for basic education in three typical countries i.e. the United States, South Korea, and Malaysia; differentiate three Chinese terms of textbooks;then make a systematic review about the connotation, denotation, properties, functions of digital textbooks, and the research progress about K-12 digital textbooks abroad, namely: digital textbooks are digital knowledge corpus, teaching/learning tools or their combination with some devices and services that serving some teaching/learning; attentions to perceptual attributes such as accessibility, usability and affordability for digital textbooks have increased; with the wide application of e-dictionaries, e-libraries and other similar equipment and functions, personalized learning services have become a new growth point, whereas cognitive learning theory and constructivism have great potentials in guiding the development of digital-textbook-related services; with the fading of technological fever, foreign countries began to reflect on the changes and influences brought by digital textbooks to teachers, students and schools, and turn to the research of “socio-technology” paradigm about digital textbooks , such as the technology acceptance and adoption of digital teaching materials, the business models of digital teaching materials etc.

[Key words] Digital textbooks Digital educational resources Digital educational publishing Education informatization Digital publishing

教育信息化是教育現代化的必由之路;而数字教材作为教育信息化的抓手之一,因其能够推动在线学习、混合学习等数字教学与学习实践活动而受到世界各国政府、教育部门、教育实践工作者和研究人员的青睐与重视。在世界范围内,基础教育教材的数字化发展已经成为一种趋势[1]。而这将持续地冲击、改变教育出版乃至教育本身的面貌。

1 国外中小学数字教材发展概况

数字教材仍处在“襁褓期”,并将随着技术发展水平、教育理念、社会经济和文化因素的变迁而不断演进。它在世界不同国家和地区的发展也并不均衡。南非、巴西等国虽然意识到基础教育数字教材的战略意义并采取了一定的措施,但尚面临阻碍加大,未能形成覆盖全国的、完整的推行体系[2][3]。而以美、韩为代表的发达国家和中国、马来西亚等发展中国家已然将发展数字教材列入国家基础教育规划,在数字教材理念、研究和实践经验上展现出领先优势。

(1) 美 国

在教育信息化和全美第三次课程改革的大背景下,美国中小学数字教材建设以数字教科书和在线课程为抓手,致力于创建以学生为中心的数字学习环境,为学生的学习和实践提供“脚手架”。具体则采用国家协调和建议,各州制定法规和标准,学区决策和采用,学校执行和落实,社会团体服务和协作的模式。2012年,美国时任教育部长阿尼·邓肯(Arne Duncan)呼吁各州尽快采用数字教科书,并提出要在5年内实现全国采用。同年,教育部与联邦通讯委员会成立“教材协作小组”,为各州、学区和学校发展数字教材提供指导。协作小组发布的《数字教科书战略集》(Digital Textbook Playbook,以下简称《战略集》)被视作美国数字教科书发展蓝图,培生(Pearson)、麦格劳-希尔(McGraw-Hill)、学乐(Scholastic)、霍顿·米夫林·哈考特(HMH)等K-12领域主要教育出版商以及苹果、微软、三星、戴尔、AT&T等硬件设备和信息技术商均参与了手册的编制。《战略集》明确了数字教材内容、工具和终端设备3大要素;强调数字教科书是对传统教材的替代而非补充,指出不能让数字教科书成为额外负担;希望各学区和中小学应对数字教科书转型进行全盘规划,动员社区广泛参与;要求在校内外提供广泛的网络链接,满足师生等关键使用者的终端需求[4]。

在联邦政府的激励与建议下,各州积极出台在线课程与数字教材标准和政策法规。2015年,佛罗里达州要求所有公立学校的教学资源以电子或数字格式提供,成为第一个在全州公立学校范围内推行数字学习资源和工具的州。学区作为基层教育行政机构,在遵循州政府标准的前提下行使教材选择和使用权。网络与硬件方面,在联邦政府e-rate计划提升校园网络接入率[5]等的基础上,通过“自带设备”(Bring Your Own Device,BYOD)和学区(校)提供设备两种方式解决终端问题。以规模在全美排名第16位的北卡罗来纳州罗利市威克公立学校系统(North Caroline Wake County Public School System,WCPSS)为例,该学区从2014年发起BYOD试点工作,提供专项财政补贴、课程资源、网络链接和教师培训之余还专门研发了BYOD教学技术框架[6]。作为补充,WCPSS还为师生提供学习设备,使用者和终端设备的比例从1∶1到3∶1不等[7]。内容和工具方面,各地和各类机构在采购优质商业资源的同时大力发展开放教育资源(Open Educational Resources,OER)。其中,加州开源教材计划(California Open Source Textbook Project,COSTP)发展至今已经涵盖K-12、本科生和研究生教育阶段的教学材料[8]。“维基儿童(Wikijunior)”则创建了64个教材项目,现已完成28种的开发工作[9]。CK-12基金会开发的Flexbook平台目前能够提供230多种中小学教材和其他一些教学视频、抽认卡等配套资源,同时还提供免费、开源的教材编辑工具与发布平台[10]。

(2)韩 国

2007年3月,韩国教育部颁布的《数字教科书普及推进计划》指出:“由教材、参考书、题库和辞典等多个要素构成的多媒体教科书将成为重点研发对象”。这拉开了韩国数字教科书计划的序幕[11]。同年颁布的《数字教科书商业化推广计划(2007—2011)》提出开发数字教科书、培训教师和教辅人员、构建教育环境、建立分销和质量保障体系、修订法律制度并提高认识、分析数字教科书影响力和有效性6大任务,为韩国数字教科书的发展指明了方向[12]。实践层面,与美国相对分散的模式不同,韩国采取由中央政府自上而下的规划发展方式,实行“先试点,后推广”,即:先进行部分中小学学科课程的数字教科书研发与评审,在示范学校中投放使用;通过试点经验反复确认其学习效果与安全性之后逐渐向其他学科和学校、考试机构铺开。至2018年,已基本涵盖小学到高中的社会、科学和英语课程,其中包含教育部认定的数字教材、自学教材等多种类型;示范学校也从最初的4所增长到163所[13]。在此过程中,韩国始终保持技术应用理性,不妄图用数字教科书完全替换纸质教科书,而是让二者扬长避短,相互裨补。

(3)马来西亚

马来西亚于2013年正式启动全国数字教科书项目,分3个阶段进行:第一阶段为2013—2015年,教育部向门户网站1BestariNet上传了310余种印刷教科书的电子化版本,供全国中小学师生使用。2014年2月,1BestariNet上的教科书已正式投入使用,任何有密码的学生、教师和家长可随时登录访问[14]。第二阶段为2016—2020年,为选定主题制作含有文本、图形、音视频和动画等元素的交互式电子教科书。第三阶段为2021—2025年,计划开发、出版涵盖所有学科和能满足特殊学生需求的数字教科书[15]。国立教科书平台由教育部通过马来西亚教育发展计划(Malaysian Education Development Plan,MECC)负责实施和维护,为使用数字教科书学习提供高速的4G网络支持,以促进K-12领域移动学习的发展,加强学生学习的主动性。马来西亚的数字教科书项目很大程度上借鉴了韩国的发展路径与经验;同时,与美国类似,在政府提供免费教科书内容的前提下,也试图通过BYOD解决终端问题。2018年,教育部副部长张念群(Teo Nie Ching) 表示将允许学生携带自己的电脑入校,以扩大数字教科书的使用[16]。

2 数字教材概念与特征

教育和教育出版领域长期存在“教材”“课本”“教科书”等内涵和外延非常接近的术语。随着数字革命波及人类生活尤其是教育领域的方方面面,又产生了“电子课本”“数字教科书” “数字学习对象”“数字学习资源”“学材”“教/学材”“电子书包”等各色新词。为了准确地理解数字教材概念,需要对相关术语的发展脉络和研究结果进行梳理。

2.1 相关概念辨析

课本的本意是“课之本”。《词源》谓“凡定有程式而试验稽核之,皆曰课,如考课、功课,凡是之根源曰本”[17]。可见课本是功课、考课的来源、依据,是与“课”相关活动的根本。“教科书”一词由英文textbook一词翻译而来,其中:“科”特指现代意义下分科而治的自然与人文社会科学各科目,蕴含对科学知识的学科编排之义;教科书则是为教授和学习现代科学而编制的书籍[18]。在美国,17世纪自英国传入的学校用书(schoolbook)最先充当课本的作用。但彼时美国尚未建立起完备的公立教育体系,教育和图书都是少数权贵阶层的奢侈品,学校用书只在小范围内生产和使用。至19世纪,随着美国现代图书出版业的蓬勃发展和公立基础教育的完善与普及,图书才开始分蘖出textbook这一分支,以专门的教育功能自认[19]。根据《韦氏词典》(Merriam Webster Dictionary)和《柯林斯英语大词典》(Collins English Dictionary),textbook的出现时间虽然比schoolbook晚了将近一个半世纪,但是自20世纪起使用频率便超过了后者,语义上也实现了覆盖,且出现了“教科书式的”形容词用法,可见其在教育教学中的标杆地位[20]。而在中国,美国长老会“学校教科书委员会”、中华教育会、广学会等教育机构和商务印书馆、中华书局等出版机构开展了大范围的教科书编译和出版活动[21][22]。随着古籍经卷被这种现代图书形式的新式教材取代,课本和教科书的重合度越来越大:前者被视为教授现代科学学科课業的根基性材料;教科书则被赋予课本的本源、根本之意。

至于教材,《中国大百科全书(第二版)》的定义是:“依据国家的教育方针和课程标准,为实现一定的教学目标开发、编写而成。它既包括以教科书为主体的各种文字教材,又包括各种视听教材、电子教材以及来源于生活实践的现实教材等。从人类历史发展过程中积累的知识和经验中编选教材,要以一定的教育目的为依据,还要以一定的教育理论、特别是课程理论为指导。”而这一版百科全书对“教科书(textbook)”的定义是:“根据课程标准编定的系统地反映学科内容的教学用书。又称课本。教科书是教学内容的主要依据,是师生教与学的主要材料,一般由目录、课文、习题、图表、注释与附录等几部分组成,其中课文是教科书的主体部分”[23]。 也就是说,教科书等同于课本;它们是教材的主体部分,且常被冠以狭义教材之名。比较我国教育部历年颁布的《小学教材编写审定管理暂行办法(2001年)》《中小学教科书选用管理暂行办法(2014年)》《中小学国家课程教材审定服务指南(2018年)》《中小学教材管理办法(2014年)》发现,我国教育领域的政策文件并不严格区分“教材”和“教科书”[24]。如教育部2019年12月印发的《中小学教材管理办法》将“中小学教材”定义为:“根据国家课程方案编写的、供义务教育学校和普通高中学校使用的教学用书,以及作为教材内容组成部分的教学材料(主要包括教材配套的音视频、图册和活动手册等)”。因此,不考虑学理上的严密性,从国内教育行政管理、教育教学实践以及日常生活中的用法来看,“教材”“教科书”“课本”可以互换使用。

2.2 数字教材界定

20世纪,学习理论在经历两次重大转向后完成了由行为主义,到信息加工理论,再到建构主义的蜕变;学习也因而从被视为“反应增强”行为,到“知识获取”行为,再到“知识建构”活动,并由此诞生了当前强调学习者及其主体性的学习科学(learning science)。国际领先的教育出版商如麦格劳-希尔等直陈其为学习科学公司(a learning science company),并在教材和数字教材的开发中充分吸收这领域的研究成果。

20世纪末,美国学习科学家已就学习的几个基本事实达成共识,并在1999年美国国家科学研究委员会(United States National Research Council, NRC)发表的论著《人是如何学习的》(How People Learn)中有充分体现[25]。在此语境下,“学材”(learning material)、“教/学材”(teaching & learning material)等提法应运而生。日本也将“学材”这一概念写入教育改革第3次审议报告中,并明确指出教科书的适用对象是学生而不是老师,编写教科书时要注意从学生视角选择和排列知识内容[26]。韩国在第5次课程改革中规定:“教材要便于自学”“要提供自学材料”等[27]。对于什么是学材,有两种观点:一种认为是由教材作“学材化”处理而来;一种认为是独立于教材的概念、体系[28]。笔者倾向于在尽量保持各术语传统意义的基础上,在不造成太多困扰的前提下,让其涵纳新的教育教学研究和理论拓展成果。亦即,教材可取其广义,它以教科书(课本)为主体,包含教师用书和其他学习材料;而学材,在相当长时间内仍将以教科书(课本)为主体,但是其他类型的学习资源将日益增加。

随着信息技术(Information Technology,IT)在教育和教育出版领域的应用,电子课本、数字教材、电子书包、学习对象(learning objects)、学习资源等术语开始流行。关于数字教材,时任美国总统贝拉克·侯赛因·奥巴马在2011年的国情咨文中曾经提到:“我希望所有学生都能够利用数字教材学习。”值得注意的是,数字教材并不是印刷版教材的简单数字化版本,它必须能够满足数字学习或线上、线下混合学习(blended learning)的需要,能够适应数字学习环境的要求。在《数字教科书战略集》中,数字教材被定义为:可通过手提电脑、平板电脑等先进设备获取的一套交互式内容和工具[29]。与数字教材相似的“电子课本(e-textbook)”,基本涵义与数字教材是重叠的。但在中文语境中,由于华东师范大学的电子课本与电子书包标准研究团队对于这个领域的长期研究,目前电子课本已经成为一个专有名词[30],专指“一个集中了学校中的教学和学习领域里的数字媒介(有在线和离线媒体的优势),将教学需要的教材、教辅、工具书等按照科学的结构整合而成的综合教学资源包”[31]。傅伟在学位论文《电子课本信息模型》中勾勒了电子课本的概念模型[32]。电子书包(Electronic Schoolbag)则被认为是电子课本、阅读设备、虚拟学具、学习服务平台的整合[33],包含学生学习需要的教材、教辅、工具书等[34];是一种未来型的软硬件组合的教育电子产品[35]。而学习对象(learning objects),作为包含了工具的教育、教学、学习资源,虽仍然被认为是一个含混、有争议的概念,但是对它的研究产生了对我们思考数字教材颇有启发的观点。如格瑞·佩尔(Gerry Paille)提出学习对象是数字化的,并且有内在教学目标;它能够存储在数据库或者数字仓储中,可以用一个元数据标准来描述,可以在数据库中搜索到,具有一定的互操作性,能适应不同类型的软件、浏览器和操作系统,还可以在不同教学情境下反复使用和定制化[36]。从这个角度来看,数字教材本身可以被视作一种学习对象;而学习对象则可以是数字教材或其某一类、某一层次的组成部分,同时它也可以是与数字教材无关的学习资源或教育资源。因此,学习对象显然是更宽泛的概念。

数字教材的本质有电子书说、软件系统说和学习环境说三种。20世纪90年代,电子书技术的涌现很自然地让人们产生了将传统教科书转化为电子版本的想法。但是,直到2009年前后随着Kindle、iPad等移动阅读设备普及,数字教科书才真正发展起来。一些学者由此认为数字教材是由电子书引申而来的概念,是一类面向教育的特殊的、专门的电子书。随着Web 2.0时代的到来,数字教科书的内容编码、组织和发布形式发生了明显变化,不再是与传统教科书一一对应的电子版本,而是逐渐显现出超文本、流式排版、非线性内容组织等新特征。与此同时,教育软件的发展让人们得以在教材文本的基础上集成其他教学功能;软件开发的系统思想由此被引入数字教材。由于不同时代“软件”的内涵有所不同,因而产生了“程序”“课件”“积件”3个主要的教育软件称謂[37]。课件(courseware)是“课程”(course)和“软件”(software)的组合名词,起初指教科书以外的电子教学材料,后来逐渐演变为一门课程所需要的包括数字教材在内的资源包。它不仅包括数字教科书、PPT、教学音视频等内容资源,还包括使用这些内容资源所需用到的工具。课件往往对应于特定的教学设计和安排,教学情境和程序较为固定,以致有时无法满足个性化的教学与学习需求。于是,国内一些学者提出了积件(Integral Ware)说,指:“由教师和学生根据需要,自己组合运用多媒体教学信息资源的教学软件系统”。相较于单纯地将媒体资源“打包”,积件在技术与接口标准化的基础上为师生自行选用和组装提供了便利。因此,有学者主张数字教材还应包含教学与学习支持工具,它是一个整合内容、终端、教学工具与服务的数字化学习系统[38]。至于学习环境说,美国现代教育学创始人约翰·杜威(John Dewy)认为教材是:“一个有目的情境发展过程中所观察到的、回忆的、阅读的和讨论的种种事实以及所提出的种种观念”[39]。也就是说,教材可以是虚/实、抽象/具象结合的可感知的情境。而由于数字技术特别是虚拟校园、虚拟仿真技术的赋能,教育工作者有机会为学生设计、开发、创建有益于学生发展的学习情境;因此,数字教材也可以是具有一定泛在性、沉浸性特征的平台或学习环境。

从外延来看,数字教材已出现了5种形态,分别是页面保真数字教材(page-fidelity e-textbook)、流式教材(reflowable e-textbook)、多媒体教材(multimedia e-textbook)、富媒体教材(richmedia e-textbook)、智能化教材(intelligent e-textbook)。早期的数字教材以复现传统教材的阅读模式为主[40],如页面保真教材仅支持内容的静态媒体呈现,仅支持简单检索和注释,通常被用作打印母版,或是被放置在第三方软硬件平台上阅读、使用。许多学者将这种数字教材形态与纸质教材数字化混为一谈。事实上,前者只是后者的形式之一。纸质教材数字化还涉及数字化再创作等因素,外延更广。流式教材指能根据设备自动调整编排结构的以XML格式为代表的教材,尤其适用于小屏便携式设备。它通常允许使用者调整文字大小、字体等,以进行简单的个性化设置。多媒体教材指同时支持文字、图像、音频、视频、动画等元素的数字教材。富媒体教材,也称集成教材(integrated e-textbook),指利用媒体标记语言、脚本控制语言等增强教材的交互性,实现多种媒体类型的有机整合,提升学习沉浸感的数字教材。也就是说,多媒体教材强调内容的呈现形式;而富媒体教材在此基础上还强调交互体验[41],除了传统多媒体内容还包含虚拟现实(virtual realilty,VR)、游戏等强交互媒体形式。智能化教材是随着人工智能技术的发展而出现的一种类型,本质上是一种用于实现个性化机器辅助教学和学习的智慧导学系统。

综上所述,本文认为数字教材是利用数字技术开发的,服务于特定教学或学习目的,有一定体系的知识内容、教/学工具或其与设备、服务的组合系统。

2.3 数字教材特征

教学性依旧被认为是数字教材的核心与本质属性。除此之外,数字教材还继承了传统教材的思想性、实践性、科学性、工具性等基本属性。其中,技术属性是区分数字教材和传统印刷教材的关键属性,目前它又体现为多媒体性(multimedia)、超链接性(hyperlink)、互动性(interactivity)和互操作性(interoperability)等。多媒体性指数字教材具有动画、音视频、3D等更为丰富的媒体呈现形式,且利用媒体标记语言和脚本控制语言对媒体内容进行集成。超链接性主要指数字教材可突破以往教学内容须线性排列的局限。互动性指教材能够根据用户的外部输入进行及时反馈。互操作性指数字教材能够与其他数字资源和系统进行通讯、数据交换和信息共享,很大程度上影响着数字教材的互动效果与兼容性。

此外,数字教材还有可访问性(accessibility)、可负担性(affordability)等属性特征,其对数字教材的采用和使用方式都有直接影响。美国虽然以实现优质的大众教育为发展目标,但是高昂的学费和教材价格一直阻碍着这一目标的实现,以致存在数字鸿沟扩大的隐患。因此,数字教材的可负担性和可访问性一直都是国际教育界高度关注的命题[42][43]。还有学者认为数字教材的连接性(connectivity)也是一个重要特征。它不仅指用户通过数字教材与外界联系的性能,能够为协作教学、缔结学习社区创造条件;还在于数字教材的多媒体要素和知识内容之间的关联性[44]。近年来,国外还针对数字教材的可用性(usability)出现了一些更为系统和细致的框架性研究,如苏莱曼(Sulaiman)等识别出准确性、审美性、外观等15个数字教材属性维度(见表1)[45]。

上述属性并非数字教材固定的、一成不变的特征。它们往往体现为在该特征维度上的连续性(continuum),因技术发展水平、用户需求、成本效益、教学效果等因素的考量而有程度和水平的差异。

3 数字教材功能与设计

数字革命之前,即便受到教育广播和电视的冲击,印刷教科书依旧是中小学课堂上最主要的知识媒介,被奉为“教学的圣经”。然而随着互联网的发展,数字技术一方面极大地拓展着教材的功能边界;另一方面,数字内容资源尤其是网络内容资源在校园内的广泛使用正在削弱教科书的核心地位。在大数据、人工智能等新兴技术的推动下,数字教材将从“沉默的教师”升级为懂学生、能互动的“认知导师”(cognitive tutor)。因此,即便数字教材的发展时间较短,还存在诸多短板和漏洞,仍被寄希望于在课堂教学和自主学习中发挥重要作用。

3.1 数字教材功能

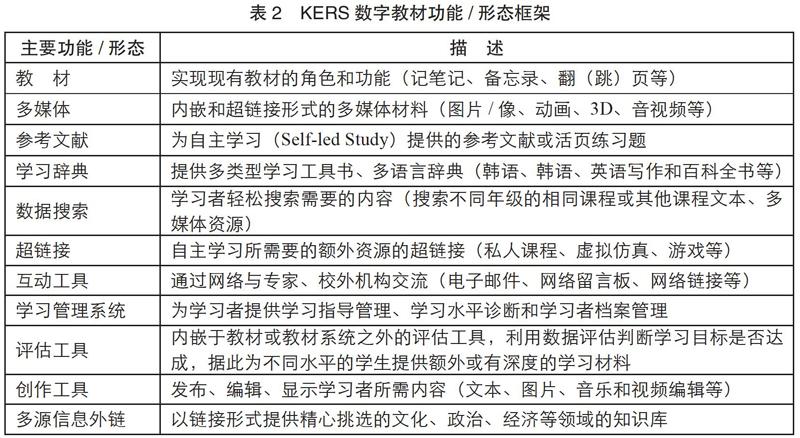

从功能开发路径来看,数字教材首先将纸质教材的目录、笔记、注释、索引、翻(跳)页等功能从教材内容中剥离,利用技术整合和升级为交互式教材导览(interactive navigating)、电子辞典、全网搜索引擎、参考文献、学习资源与笔记管理等功能模块。它们通过代替学生完成一些低水平杂事而使其能够专注于完成更高阶的学习任务。2010年,韩国教育科技部教育学术情报院(Korea Education & Research Service,KERS)列举了教材、参考文献、学习辞典、數据搜索等11个数字教材功能/形态(见表2)[46]。

随着多媒体、超链接学习资源以及电子辞典、笔记注释、电子图书馆等“脚手架”工具日益成为数字教材的常态化选项,教学与学习服务成为数字教材新的功能;而且,其社交属性也日益增强。数字教材既是教师为学生示范、辅导和安排学习任务的中介平台,也可直接为学生提供实时反馈,以支持学生进行自主学习和参与社会化学习实践。KERS框架中学习管理系统、评估工具俱属此类。与此同时,数字教材的产品形态逐渐从交互式电子书、教材阅读软件走向教学、学习整体解决方案。数字教材逐渐以教材内容为核心和基础发展出规模可观、结构灵活的功能族群。凯帕塔(Kai Pata)等提出了数字教材功能生态的说法,认为数字教材不仅要为学生建构知识和意义提供可持续的、灵活和动态的工具支持,预测学习行为并为学生规划学习路径,还包括提供相应的硬件与内容消费服务。这些功能之间相互独立,但又能够根据使用主体、需求和情境的变化进行定制化组合;而同一个组合内的功能模块需要具备较好的互操作性。

3.2 数字教材设计

教材设计往往能折射出设计者乃至一个国家和时代所推崇的教育观念,以及设计者对学科知识、教学规律、学生学习心理的认知与把握。国外围绕知识本位和学生本位两条主线,已经发展出知识中心式教材、经验中心式教材、人本中心式教材、范例式教材、学材式教材和建构式教材6种主流教材设计理念。这些理念尽管各有自己的优劣势,但背后均蕴含或体现着独特而深厚的社会根源和教育理论体系(比如前两种分别遵照了布鲁纳结构主义和杜威实用主义教育思想),因而能够为数字教材设计提供依据[47]。特别是在知识信息爆发式增长、网络教育资源逐渐饱和的当下,认知学习理论和建构主义教育思想对于解决如何为学生提供个性化教材资源和学习支持这一数字教材设计的核心命题展现出深广的理论潜力。建构主义主张学习者基于已有的知识基础,在与社会环境的互动过程中主动实现知识的自我建构;而教育工作者则应摒弃以自我为中心、单向知识传递的传统教学模式,转而以学生为中心,致力于创建能鼓励其主动建构知识和意义的学习环境与文化氛围[48]。基于此,美国认知心理学家艾伦·柯林斯(Allen Collins)和约翰·布朗(John Seely Brown)团队在结合与吸收机器辅助学习最新研究成果后,提出并发展了“认知学徒”(Cognitive Apprenticeship)模式,主張让学生通过观察、参与和实践,经过外显化的认知过程学会在不同情境下灵活运用一般性知识[49]。根据其环境设计的原则框架,数字教材可通过提供学习方法、学习活动与路径、社会化实践3方面支持,帮助学生掌握学科领域的知识、知识应用技能、元认知等学习策略(见表3)[50]。方法论支持包括借助教师资源和多媒体手段为学生演示如何完成教材学习任务;“观察”学生阅读教材和执行教材学习任务的过程,提供“脚手架”支持,比如提供符合学生认知和操作水平的学习工具,给予提示、建议、鼓励、挑战等形式的即时反馈。学习路径支持即根据学生的学习情况和需求,安排和调整学习材料和学习活动的结构顺序、复杂程度和多样性,亦或为学生自行制订学习计划提供参考。社会化学习支持包括创建虚拟现实环境,供学生练习专业技能和问题解决方法;提供交流学习经验的机会,学习者可以向老师和专家请教问题,或提供其与同伴进行协作学习的空间、途径和工具;激发学生树立学习目标,开发主动解决问题的潜能等。

4 近5年研究热点

在科学网(Web of Science)中进行“digital textbook”主题检索,利用CiteSpace软件对近5年相关论文进行分析,得到技术接受模型(acceptance model)、语义网(semantic web)等相关性较高的研究主题以及“社会技术机制”(socio-technica regime)这一较为突出的新议题。

4.1 数字教材的技术接受和和采用

随着技术高热的褪去,人们开始反思数字教材给师生和课堂教学带来的变化和影响。事实上,对于是否使用数字教材始终存在争议。这些争议不仅来自源远流长的印刷文化和新兴电子文化的高下之争,如教师反对数字教材可能是出于对学生生理和心理健康的担忧,因长期使用电子设备容易导致视力下降[51];也可能和部分学生一样,只是单纯地偏好或依赖传统印刷材料及其对应的阅读方式[52];更在于数字教材对学习效果的影响始终未能取得实证研究结果的稳健支持。数字教材虽有助于激发学生学习兴趣和动机,提升学习参与度,却不一定能提高学习成绩[53][54]。一项对韩国26个项目的荟萃分析表明,数字教科书对学生学习动机的影响比对学习成绩的影响更为显著[55]。尽管如此,学习兴趣的提升也足以体现数字教材的可用性和使用价值所在;因为它会让使用者对数字教材产生期望,而这种期望得到越大程度的满足,学生的数字教材满意度便越高,持续使用意愿便越强[56][57]。数字教材的接触率也可能对数字教材的接受度产生影响[58]。因此有学者主张应该将师生对数字教材的技术接受度和数字教材接触率一同纳入采用决策的考量当中,且在采用前需要保障师生得到合适、充分的鼓励和技术培训。

4.2 语义网和数字教材智能化

大数据、人工智能等技术的发展促进了数字教材功能新一轮的升级,为基于数字教材的自适应学习提供可能与技术支持。培生的SuccessMaker?系列、麦格劳-希尔的ALEX、Redbird系列数字教材和项目,HMH的语言干预课程教材iRead、System 44等都是这一领域具有代表性的数字教材产品。2016年,培生与国际教育技术学会(International Society for Technology in Education,ISTE)、新闻媒体EdSurge共同发布的《解码自适应学习》(Decoding Adaptive)报告明确指出,内容自适应是自适应学习的重要组成部分[59]。数字教材能够提供丰富的内容资源,可被作为自适应学习系统的组成部分进行研发。届时,数字教材的数据探头与传感器功能将愈发明显。而基于学生特征与学习数据建立起来的学生档案与认知模型,将成为学习资源推荐、学习路径自动生成等其他数字教材功能发挥作用的重要依据。在此应用前景和需求下,近两年出现了多个利用数字教材文本和用户使用数据支持自适应学习的研究。文本利用主要通过知识图谱技术对教材内容进行聚类和学习对象抽取,对数字教材进行语义增强,以支持教材内容的深度检索和教材学习路径自动生成[60][61];数据利用主要基于数字教材的使用日志数据展开学情分析,辨识学生的学习与认知类型,预测学生学习效果,研发随堂测验自动生成系统等智能化的功能[62][63]。

4.3 数字教材的社会技术机制

作为一种人工制品,数字教材的形塑、推广、采用和教学创新牵动着多方利益相关者,且始终受到政治、经济、文教等多方面社会因素的赋能和制约。德国乔治·艾克特学院(George Eckert Institute)国际教科书研究所(Institute for International Textbook Research,IITR)编撰的《教科书研究手册》在对世界范围内知名教科书学者的研究成果进行梳理后发现,教科书研究除了分析其内容和在教学实践中的应用之外,还将其置于教育出版、著述业、教育媒体社会再生产、批判政治经济学等多重社会语境下进行考察,并已然发展为教科书研究的重要分支。如凯帕塔和泰耶·瓦尔贾塔加(Terje Valjataga)认为现有数字教材研究未能揭示数字教材引发的经济和政策变化,也未能检验数字教材在日新月异的教学创新中凭借数字文本所发挥的媒介化作用,于是构建了一个由4类对体制具有影响力的行动者类型和和7大体制要素组成的影响数字教材发展的“社会-技术”分析框架(见表4),以期为数字教材社会运营机制提供参考[64]。又如李晨(Li Chen)通过分析亚马逊和齐格网(Chegg)两家主要教科书租赁商151种数字教材的数据集,对服务设计、消费者投入和教科书租赁商差异化定价战略进行实证研究,发现服务灵活性、最快退货时间、消费者评级和教材定价在数字教育内容零售商价格差异化策略中起着重要作用[65]。

5 小结与展望

综上所述,未来国外中小学数字教材的发展呈现出一些共同的趋势:(1)许多国家和地区继续夯实数字教材基础设施建设,为数字教材使用扫清网络和硬件应用的障碍。包括持续普及和推广智能学习终端,提升互联网尤其是移动互联网的家校覆盖范围、课堂接入率、性能,逐渐引入虚拟仿真实验室、VR/AR设施等。(2)加大对开放教育资源的投入与支持,扩大学习资源的可访问性,降低教育成本。内容方面仍以开源教科书和在线课程为核心,广泛动员师生参与教学辅助材料的生产和制作;软件方面则继续推广开源教育和学习软件,打破专有软件的限制与垄断。(3)推动数字教材的广泛采用,积极听取学校、师生和家长的反馈意见,完善教材采用环节与流程。包括加大对数字教材感知属性的研究,完善可用性评估标准,调研影响学校、教师、学生和家长接受或反对数字教材的因素,通过数字教材功能宣讲、使用培训等方式减轻采用机构和师生个人对数字教材的疑虑和抵触情绪等。(4)促进自适应学习与数字教材的深度融合,提升数字教材的智能化程度。数字教材开发者开始对数字教材进行语义标注和增强,构建跨教材的知识圖谱,为学习资源智能检索和推荐、学习路径自动生成等智能化应用奠定基础。

注 释

[1]王永奉.中小学教材数字化的实践探索:以中小学“安全教育数字教材”为例[J].科技与出版, 2016(9):79-81

[2]Dlodlo N, Foko T. Challenges facing eTextbook provision to South African schools[EB/OL].[2020-8-20].http://ceur-ws.org/Vol-955/papers/paper_21.pdf

[3]Allen N. Brazil Adopts Open Licensing in National Textbook Program[EB/OL].[2020-08-20].https://sparcopen.org/news/2017/brazil-adopts-open-licensing-national-textbook-program/

[4] Digital Textbook Collaborative Group. Digital Textbook Playbook[EB/OL].[2020-08-24].https://transition.fcc.gov/files/Digital_Textbook_Playbook.pdf

[5]Wikipedia. E-rate Project[EB/OL].[2020-03-20].https://en.wikipedia.org/wiki/E-Rate

[6]Wake County Public School System. Instruction Technology [EB/OL].[2020-03-20].https://sites.google.com/a/wcpss.net/byod/byod-logic-model

[7]Ellen Ullman. BYOD+District-Provided Devices = A Winning Solution in Wake County[EB/OL].[2020-03-20].https://www.k12blueprint.com/success-stories/byod-district-provided-devices-winning-solution-wake-county

[8]Wikipedia. California Open Souce Textbook Project[EB/OL].[2020-03-20].https://en.wikipedia.org/wiki/California_Open_Source_Textbook_Project

[9]Wikibooks.wikijunior[EB/OL].[2020-08-20].https://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior: All_Books

[10]CK-12. Customizable digital textbooks[EB/OL].[2020-03-20].https://www.ck12.org/fbbrowse/list?Language=All%20Languages&Subject=All%20Subjects&Grade=All%20Grades

[11][13]刘忠波.韩国中小学数字教科书的政策推进、开发出版及问题对策[J].出版科学,2020,28(3):108-113

[12]Han SS. A Korean Model for Using ICT in Education: Policy [R]. Daegu: Korea Education and Research Information Service, 2016: 227-229

[14]Hamedi M A, Ezaleila S M. Digital Textbook Program in Malaysia: Lessons from South Korea[J]. Publishing Research Quarterly, 2015, 31(4): 244-257

[15]Malay Mail.Digital textbook to take national education system to greater heights[EB/OL].[2020-08-12].https://www.malaymail.com/news/malaysia/2014/02/07/digital-textbook-to-take-national-education-system-to-greater-heights/614289

[45] Sulaiman W N A W, Mustafa S E. Usability Elements in Digital Textbook Development: A Systematic Review[J]. Publishing Research Quarterly, 2020, 36(1):74-101

[46] Reguiera N R, Rodríguez J R. The digital textbook. A look at the current state of art[J]. Digital textbooks: whats new, 2015:9-50

[47] 張恰.国外主流的教材设计思想述评[J].外国教育研究,2006(2):52-56

[48] 何克抗.建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(5):74-81

[49] [美]R.基思主编;徐晓东等译.剑桥学习科学手册[M].北京:教育科学出版社,2018:59-94

[50] Collins A, Hawkins J, Carver S M. A COGNITIVE APPRENTICESHIP FOR DISADVANTAGED STUDENTS[EB/OL].[2020-08-12].https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338722.pdf#page=181

[51] Seomun G A, Lee Y. Potential Adverse Health Outcomes of Digital Textbook Use: Teachers Perspective [J]. Research and Theory for Nursing Practice, 2018, 32(1):9-22

[52] Bouck E C, Weng P L, Satsangi R.Digital versus traditional: Secondary students with visual impairments perceptions of a digital algebra textbook[J].Journal of Visual Impairment and Blindness,2016, 110(1):41-52

[53] OBannon B W, Skolits G J, Lubke J K. The influence of digital interactive textbook instruction on student learning preferences, outcomes, and motivation[J].Jouranl of Research on Technology in Education , 2017, 49(3-4): 103-116

[54] Broadhurst D.The direct library supply of individual textbooks to students: examing the value proposition [J]. Information and Learning Science,2017,118(11-12):629-641

[55] Jang D H, Yi P, Shin I S. Examining the effectiveness of digital textbook use on students learning outcomes in South Korea: A meta-analysis[J]. The Asia-Pacific Education Researcher,2016, 25:57-68

[56] Joo Y J, Park S,Shin E K.Studentsexpectation ,satisfaction, and continuance intention to use digital textbooks[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 69:83-90

[57] Baker-Eveleth L, Stone R W.Usability, expectation, confirmation, and continuance intentions to use electronic textbooks[J]. Behaviour and Information Technology, 2015,34(10): 992-1004

[58] Ngafeeson M N , Sun J .The effects of technology innovativeness and system exposure on student acceptance of e-textbooks[J]. Journal of Information Technology Education : Research, 2015, 14: 55

[59] Pearson.Decoding Adaptive[R/OL].[2020-08-12].https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/uk/documents/educator/primary/Pearson-Decoding-Adaptive-Report.pdf

[60] Lu W, Ma P, Yu J, et al. Metro maps for efficient knowledge learning by summarizing massive electronic textbooks[J]. International Journal on Document Analysis and Recognition(IJDAR), 2019, 22(2):99-111

[61] Liang T H. The effects of keyword cues and 3r strategy on childrens e-book reading[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2015, 31(2):176-187

[62] Mouri K, Ren Z, Uosaki N, et al.Analyzing Learning Patterns Based on Log Data from Digital Textbooks[J]. International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), 2019, 17(1):1-14

[63]Junco R, Clem C. Predicting course outcomes with digital textbook usage data[J].The Internet and Higher Education,2015, 27:54-63

[64]Pata Kai, Terje V?ljataga. A Framework for Mapping e-Textbooks as a Socio-Technical Regime[C]//International Conference on Web-Based Learning. Springer, Cham, 2016:215-224

[65] Li Chen. Retailers Diffrentiation Strategy and Pricing in the Rental Market of Digital Content: A Case of E-textbooks[J]. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 2019,14(3):61-75

(收稿日期:2020-07-30)