语言、贫困与语言多元主义陷阱

——来自津巴布韦等国的语言政策经验证据

刘 星

(北方民族大学 外国语学院,银川750021)

一、引 言

学界对于语言与贫困的关系已进行了多方论证,分别从“费希曼- 普尔假说”“胡焕庸线”、人力资源理论、语言资本等角度对语言扶贫的理论性和实效性进行了分析,认为语言扶贫能帮助人们提高战胜贫困的能力,也有助于永久脱贫[1-3]。但要想发挥好语言因素的作用,需要有合理而系统的语言政策和语言规划[1]。2018年1 月,教育部、国务院扶贫办、国家语委共同印发了《推普脱贫攻坚行动计划(2018—2020年)》,提出多项举措,正式将语言扶贫提上议程。

了解其他贫困落后地区的语言政策与贫困之间的关系有助于我国更好地理解语言、语言政策、经济发展三者之间的互动关系。本文将以非洲国家的语言政策为切入点,探讨以上关系。

非洲是世界上拥有最多贫困国家的大陆,同时也是世界上语言数量最多、使用最为复杂的地区[4]。根据联合国教科文组织的统计,非洲地区使用的语言有两千多种,占世界语言总数的30%。目前,非洲地区许多国家在语言政策上采用了多语制体系(例如1996 年南非宪法确立11 种官方语言;2013 年津巴布韦宪法确立16 种官方语言)。这些政策的出台一方面源于这些国家20 世纪60 年代独立后民族独立意识的觉醒,另一方面则源于西方的文化多元主义的影响[5]。

文化多元主义(Multiculturalism)倡导多种族、多文化和谐共处,被称为“文化马赛克”或“文化沙拉碗”模式,倡导共建“彩虹国度”,强调宗教、语言、风俗的权利与平等。该主义本是欧美国家处理民族问题和外来移民问题的方式,目前则已演变为不容置喙的政治正确和主流意识形态[6]。 作为其重要分支,语言多元主义(Multilingualism)根植于文化多元主义,倡导语言多样性,期望通过多语并行的措施促进民族团结、社会稳定、教育公平。然而,在实际执行与操作中,由于经济、政治等种种因素,并不能达到预期效果。

本文聚焦非洲典型贫困国家津巴布韦,结合其社会经济形势,对其现行的语言政策进行分析。津巴布韦语言种类繁多,殖民思想影响深远,官方语言数量较多,具有一定的代表性。以该国为切入点,有助于理解非洲国家语言政策制定和实施过程中的经济要素,以期对我国语言扶贫、语言减贫工作起到启示作用。

二、津巴布韦的语言格局及语言政策历史沿革

(一)语言格局简介

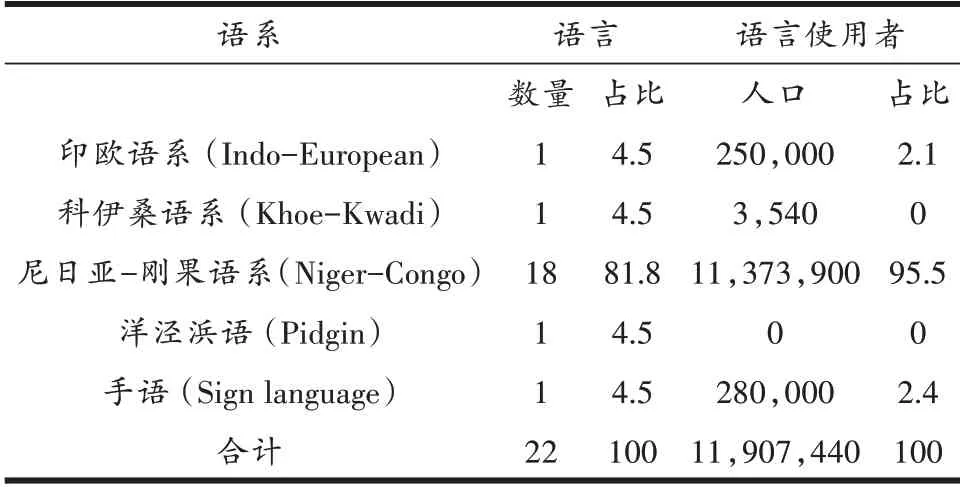

津巴布韦人口的2016 年数据为1578 万,却拥有22 种语言①。2013 年,津巴布韦颁布宪法,将16种语言列为官方语言。这16种官方语言分别为:手语、英语、齐切瓦语(Chewa)、齐巴韦语(Chibarwe)、卡兰加语(Kalanga)、纳姆比亚语(Nambya)、恩道语(Ndau)、恩德贝莱语(Ndebele)、尚加尼语(Shangani)、绍纳语(Shona)、塞索托语(Sotho)、茨瓦纳语(Tswana)、文达语(Venda)、科萨语(Xhosa)、汤加语(Tonga)、科依桑语(Khoisan)。表1 列出了津巴布韦各语言的使用人数及其所属上位谱系。

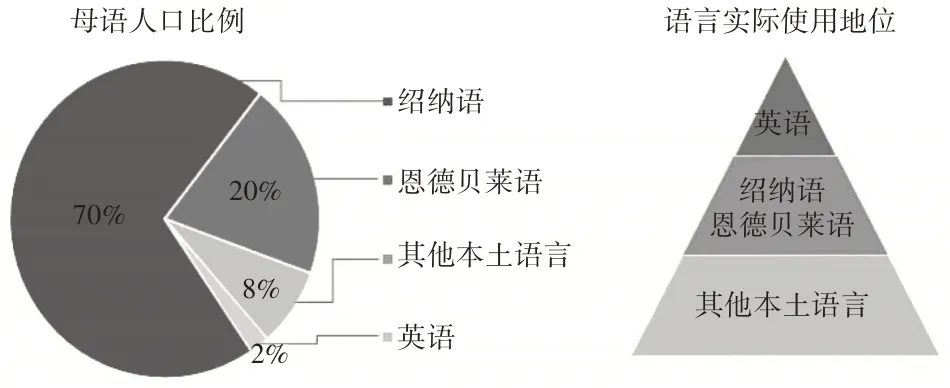

津巴布韦以英语为母语的人口为25 万,约占总人口的2%,但却成为事实上的通用语,政府和学校教育几乎完全用英语进行;英语也是商业、科技、文化等大多正式领域的语言;绍纳语和恩德贝莱语的人口占比分为70% 和20%,是日常交流的语言,在文化、媒体中也占有一定席位;其他非洲本土语言则属于少数民族语言。(见图1)

表1 津巴布韦语言所属上位谱及使用人数(数据来源:Eberhardetal[7],2019,笔者译)②

图1 津巴布韦各语言母语人口与实际使用地位(数据来源:wikipedia,笔者整理)

(二)语言政策历史沿革

在对非洲国家语言政策的论述中,语言政策的历史沿革往往被简单分类为殖民地之前、殖民地时期、后殖民时代[8-9]。这样根据政治事件发生时期的分类法固然清晰明了,但较为粗略,缺乏对语言意义和功能的探讨。经文献梳理,笔者根据津巴布韦语言在不同时期所承载的功能与被赋予的意义,将其总结为“交流”“统治”“革命”“秩序”“独立”,并据此将津巴布韦的语言政策的历史沿革分为:殖民地之前,殖民地初期、殖民地后期、独立初期、独立后期五个阶段③:

津巴布韦在沦为殖民地之前,即1890 年之前,处于非洲本土语言初步形成时期,语言为纯粹的“交流”,此时津巴布韦口头语言不具备标准性和统一性,没有书面语言。

殖民地初期(1890—1923 年),语言被用于“统治”,白人殖民者出于传教和统治的目的,对津巴布韦地区的非洲语言,尤其是绍纳语和恩德贝莱语的书写规范和标准进行了建设。

殖民地后期(1923—1980 年),语言被用于“革命”,此时非洲游击队和白人殖民者产生冲突,英语被描述为“革命的语言”,用以沟通来自不同民族群体的游击队;英语与国家统一紧密联合在一起,被赋予积极意义,津巴布韦的非洲人开始纷纷学习英语。

独立初期(1980—1987 年),语言用于“秩序”,初期的津巴布韦政府认为英语促进了不同民族交流,具有统一的力量。在这个阶段使用多种语言被视为对秩序的威胁,使用多种语言等同于混乱,议会和媒体中继续全面使用英语,土著语言只在选举前竞选投票时使用。

独立后期(1987 年—),语言用于“独立”,随着民族意识进一步发展,以及后殖民地思潮的涌起,津巴布韦政府制定了提高本土语言地位的语言教育政策,并在1997 年发表《哈拉雷宣言》,决定在商定的时间范围内制定全面的语言政策来保护和发展包括津巴布韦在内的非洲各个国家本土语言。

(三)津巴布韦现行语言政策的新特点

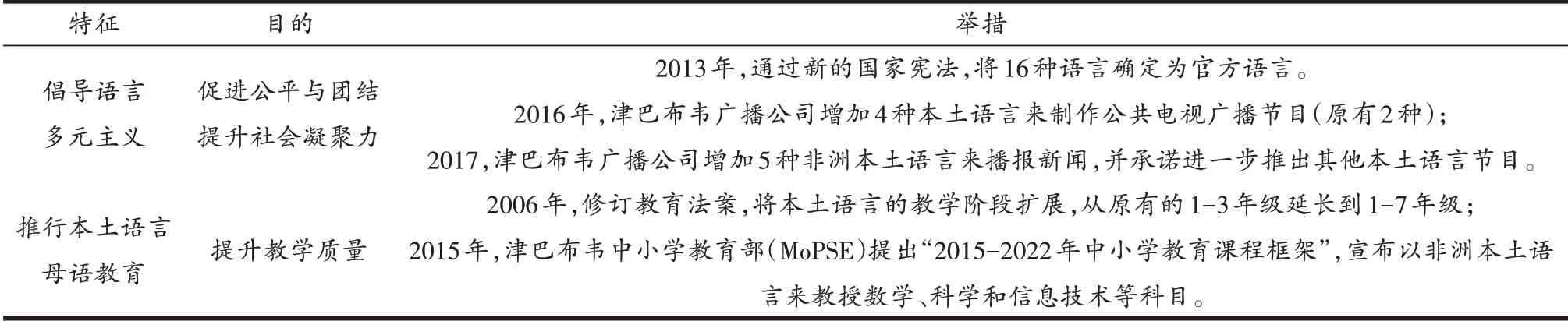

进入21 世纪之后,面对全球化的经济浪潮、国内“去殖民化”运动深化、西方文化多元主义等多种形势的影响,津巴布韦在延续独立后期语言政策的基础上,又推行了一系列与语言相关的政策(见表2)。

非洲学者认为,以上政策和规划的出台,体现了津巴布韦政府和民众在后殖民时代民族意识的觉醒,也是津巴布韦试图用语言政策来影响分配、优化资源配置,从而实现国家稳定、经济增长、教育水平提升的意愿体现[10]。然而在实际的实践过程中,这样的语言多元主义的实效性如何,成本与收益如何却是值得分析与研究的。

三、贫困地区的语言政策目标与语言多元主义陷阱

美国霍普金斯大学高级国际关系研究专家、美国国际开发署2017 年脆弱国家指数(FSI)框架主要研发者塞斯·卡普兰[11]指出,相对于发达国家,贫穷和脆弱国家首先要将有限的资源集中在增加稳定性和政府运行能力上。由于脆弱国家往往受到社会分裂以及教育水平低下的困扰,因此其语言政策应该具有两个基本目标:(a)最大限度地提高人口获取知识的能力,以提高教育水平和生产力;(b)最大限度地扩大人口的凝聚力,以提高其合作促进国家发展的能力。

以此两个目标看来,语言多元主义似乎是解决贫困国家和地区语言问题的完美答案。这是因为语言多元主义的两大具体实践是多语制(linguistic pluralism)和母语教育(mother tongue education)。前者在理论上彰显民主、平等、自由等价值观,期望能以此带来种族间的和谐共处与社会稳定;后者则是大量文献证实了母语教育与早期儿童发展之间的正相关关系而被赋予了提高教育水平、发展儿童认知水平的重任。然而,在具体执行和实践中,其成效却往往大打折扣。下文将结合津巴布韦的具体数据与事实进行分析。

表2 津巴布韦现行语言政策特征、目的与举措(笔者据多方资料整理)

(一)成本挑战

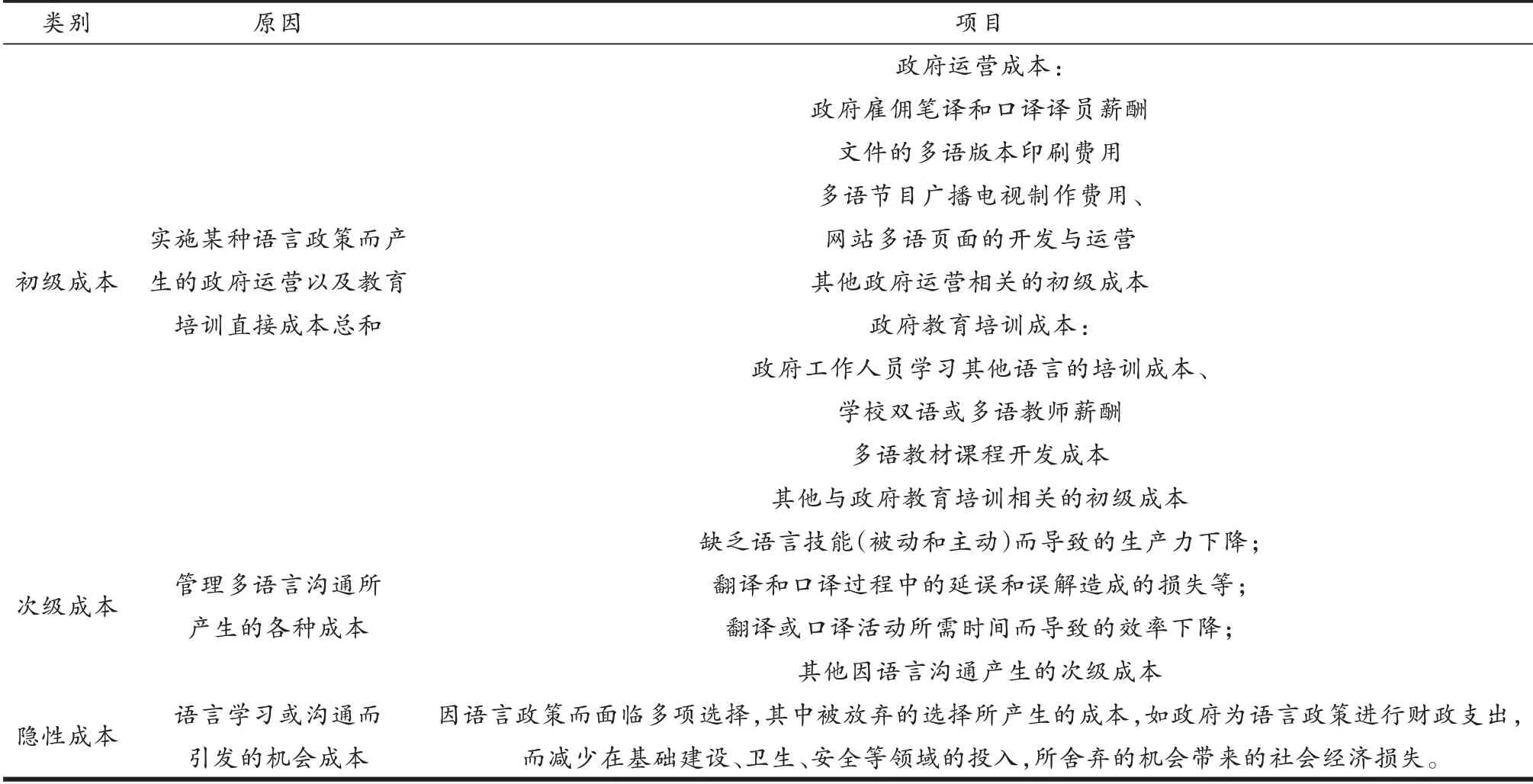

作为一种公共政策,语言政策在实施过程中会引发多种成本。语言政策经济学专家Gazzola 提出将语言政策所产生的成本分为:初级成本(primary cost)、次级成本(secondary cost)、隐性成本(implicit cost)[12]。引发这三类语言政策成本的因素以及具体项目如表3所示。

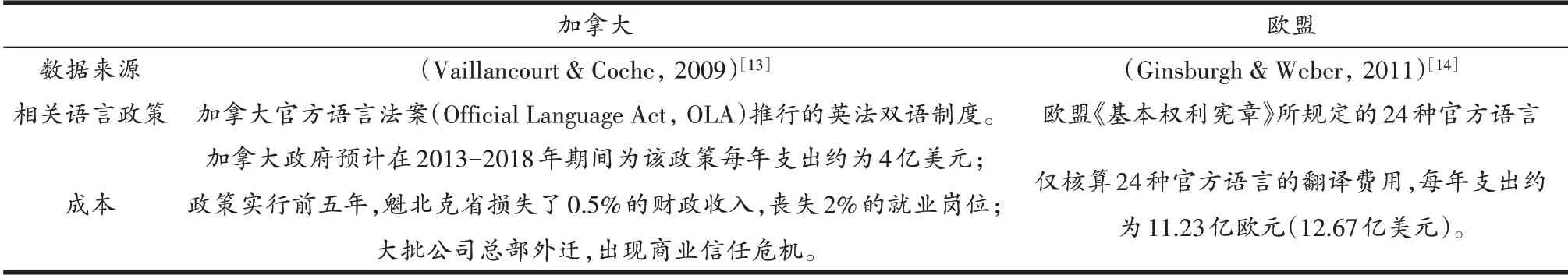

这三种成本中,由于次级成本和隐性成本常常难以计算,因此语言政策所引发的成本难以得到合理估算。在对加拿大官方语言法案(Official Language Act,OLA)的评估中,学者引入了 “自上而下做减法”(top-down subtractive appoach)的计量方式[13]。不同于以往对成本进行累加得出最终结果的方式,该方式从整体预算中通过减去所有可能与OLA 绝无关联的开支项目,从而对成本进行估算。表4 列出了加拿大和欧盟的两项相关研究数据。

根据表4 的加拿大和欧盟相关研究,可以看出推行多语制的成本是非常巨大的。由于难以获得津巴布韦各项面板数据(panel data),因此本文目前尚不能通过具体经济数据采用该方法对其现行语言政策进行评估。但根据世界银行的数据,2018 年全球人均GDP 为11297 美元,加拿大的数据高达46125 美元,属于高度发达国家;而津巴布韦仅为2147 美元,国家贫困率高达72.3%④;在联合国开发计划署每年发布世界各国的人类发展指数(Human Development Index,HDI)排名中,津巴布韦2017 年的HDI 指数为0.535,在189 个国家和地区中排列第156 位⑤。在这样落后、脆弱的经济状态下,切实落实多语制往往只是一纸空文。

表3 多语言地区或国家的语言政策成本

表4 加拿大和欧盟的语言政策成本数据

事实上,尽管新的津巴布韦2013 年宪法承认了16 种官方语言,但宪法本身却只有英文版本以及另外8 种本土语言的删节版本。直到2017 年,津巴布韦司法部才发起了针对宪法的翻译工作,但并不确定何时能够翻译成功。此外,1992 年津巴布韦大学与奥斯陆大学合作发起ALLEX(African Languages Lexical Project)项目也因财政压力而已经于2006 年宣告失败。该项目旨在为津巴布韦本土语言编纂单语字典。发起者和研究者们在项目启动时雄心勃勃,确信所有的本土语言都将蓬勃发展,然而在后续项目进展中,囿于财力物力等原因,该项目不得不中止[15]。

(二)社会稳定性挑战

语言多元主义的初衷是保持语言和文化的多样性、促进社会公平、关注少数和弱势群体,提高其参与国家政治经济活动的积极性,防止其陷入贫困与边缘化,从而提高社会凝聚力。然而这种意识形态认为语言是静态的、封闭的,忽视了人类语言具有“创造性,流动性,动态性,充满活力、变化、波动[16]”的属性,从而人为割裂了语言,造成了沟通壁垒。这种割裂往往会增强语言作为“身份标识(identity marker)”的作用,强调民族文化间的异质性和差异性,加剧了由于语言庞杂、部落林立而造成的社会封闭,从而带来潜在的民族冲突。

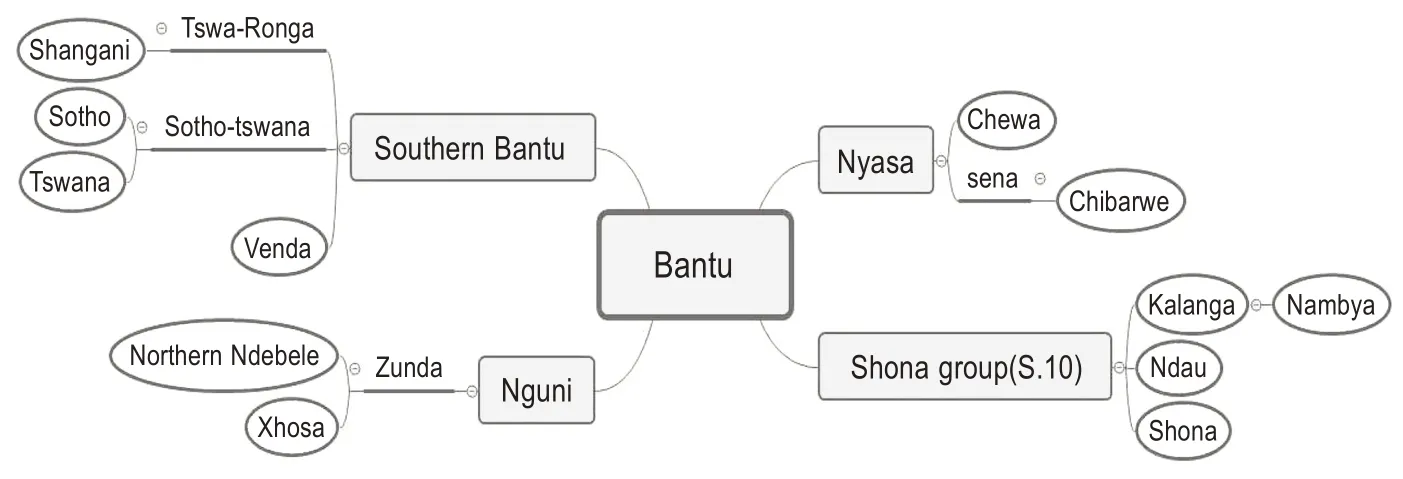

事实上,津巴布韦本身的语言格局并不复杂,反而较为单一。虽然津巴布韦2013 年宪法中承认了16 种官方语言,该表述很容易让人们认为这些语言彼此差异巨大、各自独立。然而,通过对这些语言谱系的研究,会发现其差异与界限是非常模糊的。图2 描述了津巴布韦16 种官方语言中隶属于班图语支的12 种语言在语言谱系中的相对位置⑥。从该图可以看出,这些官方语言的划分并非界限分明,例如,津巴布韦将卡兰加语(Kalanga)和纳姆比亚语(Nambya)平行并举,似乎两者之间具有较强的差异性;然而,根据Ethnologue 对这两种语言的谱系描述,纳姆比亚语(Nambya)实际上可以看成是卡兰加语(Kalanga)的一种方言或者变体,两者之间有很强的共性。

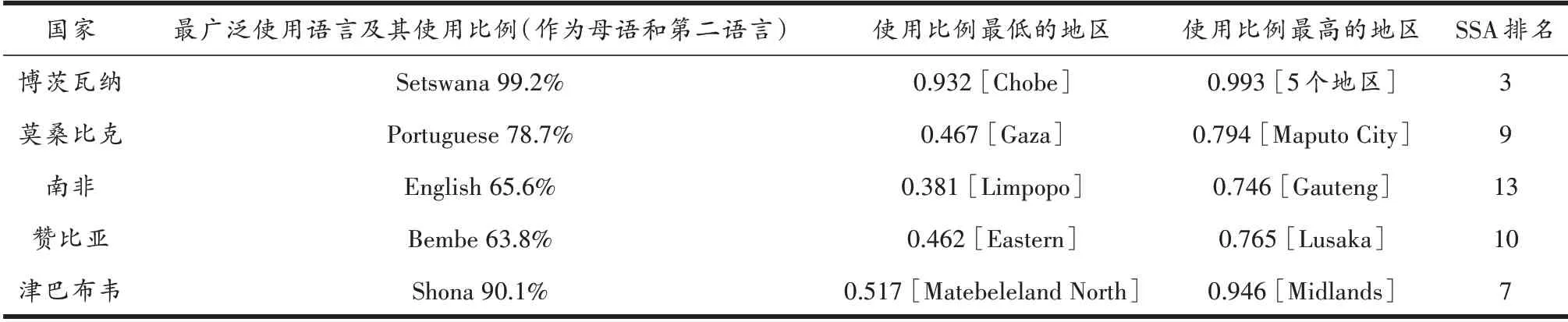

在实际的日常交流中,津巴布韦的语言格局比人们想象的要更加单一。基于非洲民调机构非洲晴雨表(Afrobarometer)数据的研究,调查者对撒哈拉以南非洲(Sub-Saharan Africa,SSA)民众之间的沟通潜力指数(Index of Communication Potential,ICP)做了分析和统计,津巴布韦的ICP 指数在17 个调查国家地区中排名第7,与相邻的4 个国家(博茨瓦纳、莫桑比克、南非、赞比亚)比较,排名第2[17]。(见表5)该调查同时显示,绍纳语母语和第二语言的使用比例高达90%。

然而,官方的一系列关于语言的表述和政策却强化了其差异性,通过将语言单列强化了民族身份(ethnic identity)。历史上,津巴布韦的Ndau 族被认为是绍纳人,但之后随着对Ndau 语言的研究与开发,以及将其作为单独的语言来学习,是影响和促使Ndau 人要求把自己作为一个单独民族来认同的首要因素[18]。因而,这样的语言政策无疑会带来强化的民族身份认同感以及语言分化。

图2 津巴布韦12 种班图语支语言具体关系

表5 撒哈拉以南非洲地区ICP 指数⑦

大量文献已经表明,语言多样性与恐怖主义、区域冲突直接相关,从而与国家分裂间接相关[19-22]。根据“费希曼—普尔假说”(Fishman-Pool Hypothesis),语言多样性与国家贫困之间存在正相关,会降低经济发展的速度,因为它阻碍专业人员流动、增加管理成本、妨碍新技术传播。而贫困是导致政治震荡、社会不稳、国家凝聚力下降的重要因素[23]。目前,许多研究都从各个方面对该假说进行了验证[24]。例如,在相似的地理条件与殖民史背景下,是否推行多语制是造成印度尼西亚和菲律宾经济发展形成巨大差异的重要因素[25]。

虽然目前津巴布韦并没有爆发大规模因语言政策导致的冲突,但与其毗邻并拥有11 种官方语言的南非,在2015 年则经历了由于多语制造成的内乱。2015 年,南非爆发了后殖民时期最大的学生运动——“学费必须下降”运动。这次学运中,除了要求学费降低,学生们还表达了对现行高等教育语言政策的不满,要求大学的教学语言采用英语而非阿非利卡语,认为“非洲本土语言课程的教学内容太过基础,课程也只能帮助学生用本土语言进行最基本的交流”。这次旷日持久、举国震荡的运动中发生了警察和学生的冲突,造成学校教学设备的破坏,对国家稳定产生了极为负面的影响。该学运爆发于2015 年,而在随后世界经济论坛发布的“全球竞争力报告”中,南非在整体排名中迅速下降14位。报告指出,这种下降的一大重要因素即社会不稳定。在对该次学运进行总结后,研究者指出,南非教育部在2014 年所颁发的《学后教育白皮书》中“推行多语政策”的主张在促进社会融合的过程中,不仅“收效甚微,甚至引发冲突”,并指出“语言问题所引发的矛盾是社会动荡的重要因素之一”[26]。

以上理论与实证数据都反映了在未经严格论证的情况下推行多语制可能并不能带来所期待的民族融合与团结,反而可能导致恐怖主义、民族冲突、社会震荡等一系列不利于国家统一和凝聚的后果。

(三)母语教育隐忧

推行多语制,尤其是在教育体系中推行多语制,一大理论基础是母语教育与儿童早期发展的相关性。大量文献表明,母语教育对于提高儿童的读写能力、认知水平,降低初期辍学率,提高父母的教育参与度,甚至提高后续学习二语的表现等都具有积极作用[27-29];联合国教科文组织也在《2030 教育框架中》鼓励在教学的各个阶段充分尊重并使用母语。

然而,母语教育在实践中却常常会面临困境。这是因为母语教育倡导者们常常忽略的一点是,母语教育的成功不可或缺的因素包含已经具有学术适用性的语言本身,受过良好教育、训练有素的教师,科学合理编写的教材与其他材料以及相配套的教学设施。如果无法满足以上的条件,则无法保证母语教育与教育水平的正相关性[30]。例如,摩洛哥的一些学校把原有的教学语言从法语转换为学生的母语后,教育回报率显著降低[31]。

由于历史遗留原因,津巴布韦能使用本土语言教学的合格优秀老师匮乏,导致课堂语码不断转换、语言体系混乱不堪。在津巴布韦马斯温戈省的三所学校使用尚加尼语(Shangani)作为教学语言的研究中[32],由于合格的老师非常缺乏,67% 的教师实际上是由以绍纳语为母语的教师来担任的。一位绍纳语老师直接承认“我连一个(尚加尼语)单词都不认识”。另一项津巴布韦区域性研究则表明,由于缺乏必要的教学资料,恩德贝莱语教师在教授自己也不知道的内容(they taught what they did not know themselves)——这种形式上的“劣质母语教育” 直接导致了课堂时间被大量浪费,教育水平迅速下滑[33]。

除了上文提到的津巴布韦母语教育的负面例子外,“低质量”母语教育在其他非洲国家语境下的负面效应也有数据支持。如在对埃塞俄比亚母语教育状况的调查中,研究者发现埃塞俄比亚1994 年将教学语言由国家通用语转换为母语后,入学率下降了6个百分点,受教育年数下降了0.4个百分点[34]。此外,研究还表明,非洲教师使用本土语言授课所需的学校资源和培训普遍缺乏,术语和教科书资源开发也存在不足[35-37]。

此外,母语教育政策不但没有得到本土语言使用者的欢迎与支持,反而常常遭到抵制。研究表示,津巴布韦父母更愿意他们的孩子在以英语作为教学语言的学校中就读,因为“英语是良好教育的代名词”[38];另一项针对28 所学校学生和家长的研究发现,1—3 年级的学生虽然在日常生活中使用母语交谈,但更喜欢用英语进行读写活动,家长们则声称母语教育“……完全摧毁了孩子的未来”,呼吁在小学1—3 年级使用英语进行教学[39]。面对这种现状,非洲的学者哀叹道:“人们可以开发出所需要的材料,但没有意志和正确的态度,什么都不能实现。每个人都知道,如果士兵不愿意战斗,任何将军都无法打赢战争。”[40]

以上的事例与数据都显示,母语教育只有在得到教师与家长的支持,并在有充足资源保障的情况下,才能发挥其效应,否则反而会对教育体系和教育质量造成打击。

四、津巴布韦语言政策对我国语言扶贫事业的启示

(一)平衡“语权”与“人权”

语言多元主义所引导的语言政策往往在实践过程中会“‘惜语不惜人’,仅注重语言传承和语言保护,忽视了讲话人的利益,使得语言权利保护缺乏根基”[41]。如果人们不能使用具有经济主导地位的语言,他们不但将被能使用这种语言的群体所控制,同时也将被排除在整个政治参与、社会进步机会之外[23]。因此,对于“语权”的过度鼓吹,反而会抑制少数民族语言使用者的教育权、工作权、发展权,最终损害其人权。

对于贫困地区、贫困家庭来说,提升其使用通语、使用具有更好经济价值的语言,有助于他们走出贫困。尤其是对于贫困地区的儿童,基于通用语的早期教育能帮助他们更便利和迅捷地接受现代化科技文化、学会职业技能,并获得更广泛的工作机会,从而打破贫困的代际传递。

(二)警惕“形式化”和“低质量”母语教育

语言扶贫的根本保障是教育,通过干预儿童早期语言发展以增加人力资本、减少贫困是语言扶贫的一项长效机制[42]。然而,在承认母语教育对于儿童早期发展的重要性同时,要谨防“形式化”与“低质量”母语教育。

造成“低质量”母语教育的一大重要因素是教师教育和教师派遣。例如,肯尼亚、南非、马拉维的教师培训中,涉及数学、科学和技术的内容全部使用英语进行。然而在实际授课中,教师却被要求使用非洲本土语言来教授这些内容,所以大部分老师实际上在使用自己不清楚、不熟悉的语言来进行教学,造成了学生数学等科目的学习困难[43]。此外,另一大重要因素是相关教学材料、教学资源的匮乏。非洲教师们指出,采用本土语言进行教学的一大困难是术语翻译经常不准确或者翻译过来后太冗长。而且,想要开展高阶的教学活动,例如头脑风暴、辩论、研讨,却无法找到合适的本土语言素材[44]。

因此,在我国语言扶贫战略中,既要充分考虑到母语教育对于促进儿童早期认知水平的红利作用,采用分阶段教学的策略,在学前教育中使用少数民族的母语,同时也要严格把控母语教育质量,杜绝师资严重不匹配、形式远高于内容的母语教育。

(三)加强语言经济学学科研究与发展

传统意义上的语言政策研究主要涵盖法律性、文化性与教育性三大因素,而囊括经济学因素的研究不多见[45]。伴随着全球化的浪潮,国家之间越来越密集的经济交流催生了语言政策经济学。语言政策的经济学分析最早出现于20 世纪70 年代,是语言经济学的一个重要研究领域。Gazzola 借用语言经济学代表人物格林(Grin)的观点,将基于经济学的语言政策定义为:“为提高整体经济福利,在社会层面上对于语言环境进行的系统的、理性的、遵循理论的尝试。”[12]

在经济学家看来,政府根据语言政策,通过提供语言相关的公共服务,影响分配、优化资源配置,从而实现国家经济的稳定增长和社会福利的最大化。所以语言政策也属于公共政策范畴,遵循公共政策评估理论,应通过检测其实施效果和效益,为语言政策的继续、调整、终止等走向提供依据。

作为一个新兴学科,语言政策的经济学分析研究目前主要活跃在欧洲地区,如Grin、Vaillancourt 等人针对欧盟和加拿大多语政策的成本分析,而对其他国家与地区的语言政策经济学分析还较少[46]。在我国的语言扶贫战略中,要想实现语言以及语言政策在扶贫脱贫中的作用,首先应认识到语言、语言政策与经济之间的互动关系与规律,从而为语言在中国以及人类的减贫事业中贡献力量[3]。

五、结 语

后殖民时代的非洲大陆,在民族独立意识的觉醒下,试图通过各种政策与举措,昭显其觉醒的民族独立意识与坚定的去殖民化决心。津巴布韦的语言政策的历史沿革与现行举措折射了这种尝试与努力。然而,如果仅仅关注语言政策所表征的政治意义,过分强调语言权利诉求与语言公平,脱离了本国的社会经济实际,忽略语言政策可能引发的经济成本与社会隐患,则可能导致国家与民族背负更大的负担。在我国推行语言扶贫的举措中,也应对语言政策的成本效益进行严谨论证与评估,从而切实发挥语言政策对于推动经济发展、促进社会融合的作用。

注释:

① 数据来源:民族语网(Ethnologue),网址:https://www. ethnologue. com/country/ZW。

② 表1 译自原作者表格,原作者表格数据仅保留小数点后一位。若保留小数点后两位,各语言占比相加则为4. 45+4. 45+81. 8+4. 45+4. 45=100。科伊桑语系的使用人数有3540,占比是0 的原因同样是原作者仅仅保留了小数点后一位(实际数值为3540/11907440=0. 000297)。洋泾浜语的使用人数为0 表示该语言曾经存在,但目前已经没有使用者。

③ 值得指出的是,语言的各项功能往往是界限模糊、互相交叠的。例如,语言的交流功能无论在哪个阶段都是存在的。以上的区分只是为了表征不同时期语言政策出台与执行的内在原因。

④ 数据来源:世界银行网站,网址:https://data. worldbank. org/indicator。

⑤ 数据来源:联合国开发计划署网站,网址:http://hdr. undp. org/。

⑥ 数据来源:民族语网(Ethnologue)与维基百科(Wikipedia),笔者整理。

⑦ 笔者译,部分数据有删节。