作为儒家工夫论的读文法

——论唐文治的文章理论

朱光磊

(苏州大学 政治与公共管理学院, 江苏 苏州 215123)

唐文治(1865—1954),字颖侯,号蔚芝,晚号茹经,是中国近代史上的杰出的教育家、经学家,其学问兼采汉宋,博通经史,可谓一代大儒。唐文治的文章理论以理学为基础,融合了桐城派的传统,创造了具有儒学工夫论的读文系统,既增加了传统文章理论的深度,又开拓了儒家工夫论的路径。

一、文章理论的两大来源

唐文治文章理论的来源有两个源头,一个是直接源头,来自于桐城吴汝纶先生,由吴汝纶接续了曾国藩之湘乡派,继而上承桐城派,主要是文章中的气论思想。一个是间接源头,来自于唐文治的儒学思想,尤其是宋明理学中天道性命相贯通的理论。两个源头一经贯通,产生了以孔子为发端的文统传承谱系,并建立了一套以读文作文为切入口,兼具文统论、本体论、工夫论、境界论、实践论的整全系统。

(一)桐城吴汝纶的教导

唐文治的文章理论多得益于吴汝纶。在唐文治所作《桐城吴挚甫先生文评手迹跋》中,唐文治主要叙述了其与吴汝纶的两次交往。第一次吴汝纶对唐文治讲了古文四象的理论,其曰:“天壤间作者能有几人?子欲求进境,非明文章阴阳刚柔之道不可。”[1]344并告诉唐文治学者应读之文为《古文辞类纂》《经史百家杂钞》。第二次在日本,吴汝纶向唐文治除了讲曾国藩、李鸿章之旧事外,特意细谈了读文之法,其曰:“不求之于心,而求之于气,不听之以气,而听之以神。大抵盘空处如雷霆之旋太虚,顿挫处如钟磬之扬余韵,精神团结处则高以侈,叙事繁密处则抑以敛。而其要者,纯如绎如,其音翱翔于虚无之表,则言外之意无不传。”[1]344又批评唐文治作文理学气太重,其言:“文者,天地之精华,牢笼万有,靡所不赅。贵在独立,不当偏滞一隅。君文理学气太重。夫以理为学,固美矣善矣。若以理学为文,动杂以阴阳理气之说,则易入于肤庸而无变化,其弊与考居家之支离,词章家之浮靡,异体而同讥,宜洗涤之。”[1]345又认为,学者应读之书,除六经之外,尚有七书:《史记》《前后汉书》《庄子》《韩文》《文选》《说文》《通鉴》。

这两次交往意义重要,基本上确定了唐文治文章理论的三个基点。其一、以阴阳刚柔奠定了文章的形上基础;其二、以因声求气确定了文章的吟诵方法;其三、以儒经古文建立了文章之道的文脉谱系。

事实上,从中国哲学史上看,这样三个基点,都是依于中国古代的气论思想。该思想认为,天地间一切精神与物质的存有都是气,气本身波动不拘,沉浮不定,可以凝聚为具体的器,又可以由器散为无形无状的气。无论气聚气散,本身都有与其他事物感通的能力。故而,文章亦可视为气之凝聚,读文章亦可以具有感通的效用。

(二)宋明理学的影响

唐文治早年熟读儒家经典,十七岁受业于理学家王紫翔先生,具有非常纯正的理学功底。其后又撰写《四书大义》《性理学大义》《紫阳学术发微》《阳明学术发微》,以朱子学为宗,旁涉诸家,在阐释经典中颇有理论创新,可见理学思想在唐文治一生中占有极为重要的地位。

唐文治在注疏《中庸》“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”时,其言曰:

人事之吉凶悔吝,由于人心之喜怒哀乐相配而成……理为心之主,气为心之奴。人之心专以气用事,奴者主之,未有不亡身破家者也,是为大凶。悔恨多而哀感生,然哀者,清明之气也。两军相见,哀者胜矣。[2]16

唐文治以朱子的理论为宗。朱子之学,心统性情,心在未发时感通性理,心在已发时发动情气。(1)具体可以参看朱光磊:《朱子学思历程》,《孔孟月刊》,2015年第9、10期。此已发的情气亦需要性理之主宰,才能获得真正的和。如果情气失去了主宰,心的已发状态任由情气肆虐鼓荡,则为“奴者主之”,会导致负面的效果。心在错误的后果下悔恨哀感,故其发动的情气逐渐平息下来,重新回到主宰的规范,故为清明之气。唐文治又说:“天下之大本,不外乎阴阳刚柔之性;天下之达道,不外乎阴阳刚柔之情”[2]16阴阳刚柔是情气,情气后面的主宰是性理,此为大本;情气发动而皆由主宰规范,处处恰到好处,此为达道。在这样的心性论基础上,唐文治说:“喜怒哀乐爱恶悲伤七情中节发为文章”[3],则将文章作为已发来处理,由此将文章理论与宋儒心性论联系了起来。

由吴汝纶而上溯至桐城派,表现为具有气论色彩的文章理论;由宋明理学而上溯至《中庸》,则为具有心性论色彩的文章理论。心性论包含了理气关系,故而唐文治能够融合出一套以宋儒义理为基础的、包含气论思想的文章理论。

二、文章理论的纵横体系

唐文治的文章理论遍布在他的诸多著作中,通过其长短不一的论述,可以发现隐含着的一个整体的系统。此系统具有纵向的历史发展向度,也有横向的义理架构向度。

(一)纵向的历史发展向度

由于唐文治坚持文道合一论,故读文就是感悟文章作者的神色品性。不同的文章有不同的作者,显现出不同的神色品性。故学习者学习的对象,应该是具有榜样作用的作者及其道德文章。由此,唐文治梳理了中国历史上可以堪为文章楷模的历史人物及其文学作品。在唐文治撰写的《国文经纬贯通大义》中,唐文治以经纵向来贯通天人,以纬横向来贯通人事。故经纬一词,实指以道为核心原则的各类事理。而《国文经纬贯通大义》则是将道为核心原则的各类事理落实到文章中来探讨,并排出了文脉传承的谱系,其言:

若是者何也?经纬而已矣。如是而推之于文,则读《易》可以悟《书》也,如是而读《书》可以悟《诗》也,如是而读《诗》《礼》,可以悟《春秋》也。孔子五十学《易》,作《十翼》,传法无一同者,经纬之变化也。《论语》二十篇,都凡数百章,篇法章法无一同者,经纬之变化也。《左传》《史记》之文,经纬千端,牢笼万有,而每篇体制面貌,亦无一同者,变化多也。韩柳欧苏诸子,则具体而微。下焉者,当以经纬之多寡,辩其所造之等次。晋以下之史书,宋以后之文集,几于千篇一律,览其前而即之其末者,变化少也。近世以来,“桐城”“阳湖”号为宗派者,颇能学古人之经纬,稍稍运用于其间,而其气体或苶弱而不能振。天资耶?人事耶?抑时代为之耶?[4]8241

唐文治认为,文章的传承以儒家六经发端,而逐渐流变为后世的古文。这既指出了历代可供学习的文章,也排列了历代文章先易后难、层层深入的学习秩序。例如:在《国文阴阳刚柔大义》一书中,唐文治分为上、中、下三编,上编为《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《论语》《孟子》;中编为《战国策》《庄子》;下编贾谊、董仲舒、司马相如、贾捐之、司马迁、杨雄、刘子政、班固、韩愈、欧阳修的文章。唐先生拟出了读文的顺序,“后之君子得吾言而深思之,由下编以遡中编,而至上编,则自有津梁之可逮。”[5]1228由欧阳修入门,继而返之汉唐,由汉唐返之儒家经典。同时,这种文章的流变过程,既是文章次序的排列,又是历史上具有儒家品性的圣贤君子的排列。

在《古文大义》中,唐文治亦有类似的评述。他以儒学系统中的立诚为标准,衡量挑选历来的文家。唐文治言:

伊古以来,周公、孔子、曾子、孟子之文,修辞自最能立诚者也。下逮司马迁、董仲舒、刘向、班固、诸葛武侯、陆宣公、韩文公、欧阳文忠公、范文正公、司马温公、朱子、王文成公,以及本朝之陆尊道、汤文正、陆清献、张清恪、胡文忠、曾文正、左文襄诸家之文,亦均能立诚者也。惟其诚意有深浅,故文字亦有深浅。[4]8195-8196

唐文治所建立的文统脉络,表面上与吴汝纶所传之桐城派塑造的文统脉络颇有近似,但实则已经由气论思想更深入一层,在宋儒心性论的意义上重新奠定了文统谱系的性理学基础。这种文章作者的排序也可以视为建立了以儒家义理为导向的文统谱系。学习者可以顺此文统谱系,不断调适上遂,提升自我,最终获得像先秦儒家一样的君子品格。

(二)横向的义理架构向度

在文统的历史谱系中划出一个横切面,从而挑选出具体的文章。在对此具体文章的读文方法中,则隐藏着唐文治文章理论的横向系统。唐文治言:

学者欲穷理以究万事,必读文以究万法,又必先潜研乎规矩之中,然后能超出乎规矩之外。而又扶之以浩然之气,正大之音。格物致知,所以充其用也,阅世考情,所以广其识也。至于化而裁之,从心所欲不逾矩,所谓过此以往,未知或知也。由是而成经成史,成子成集,成训诂家,成性理家,成政治家,成大文学家,岂非通乎经纬之道而然哉。[4]8241

这段文字中,唐文治讲了读文的工夫实践与境界功效。读文的工夫实践是读文以究万法,既要研究规矩,又要超出规矩;养出浩然之气、发出正大之音;格物致知、悦世考情。境界功效则是化而裁之,从心所欲不逾矩,并写就经、史、子、集的著作而成就各方面的大家。

然而,学习者之所以能够通过读文的工夫实践获得如此的境界功效,更为基础的一点是所读的文章都是圣贤豪杰之文,唐文治说:“圣贤豪杰之文,真理弥纶贯于内,精气旁薄溢乎外,刚柔阴阳,惟变所适。”[5]1227又说:“古之圣人阴阳刚柔悉合乎中,故其庆赏刑罚,各得其正;后世儒家能养之于喜怒哀乐未发之前,故其阴阳刚柔足以顺万事而无情,斯皆不必言文而实无在非文。”[5]1228圣贤豪杰的文章具有诚中形外的特征,悉合乎中。依照朱子的理论,中的状态,就是心之未发而与性体冥一,和的状态,就是心之已发,以性来主宰情恰如其分的发动。唐文治以这套理论用于文章中,故文章乃为性情已发的表现。而后来的学习者,可以读其文也获得性情上的熏陶,从而取得相应的功效。

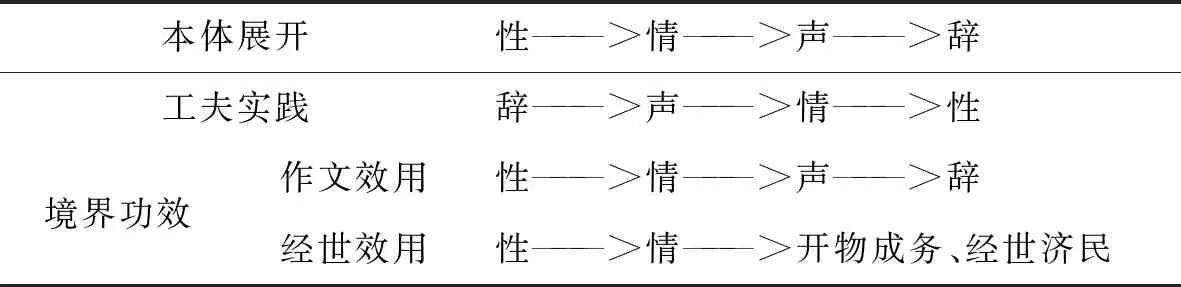

依照上文的推论,其实唐文治横向的文章理论应该可以细化为三个维度,第一个是本体展开的维度,讲得是作为模范榜样的圣贤豪杰的诚中形外的展开逻辑;第二个是工夫实践的维度,讲得是学习者如何逆着圣贤豪杰的文章来培养浩然之气;第三个是境界功效的维度,讲得是学习者涵养了浩然之气,如何诚中形外写出优秀的文章,以及开物成务、经世济民。如果再进一步细化,以性表示道德性理的本体,以情表示气韵情感的发动,以声表示声音乐律的抗坠,以辞表示文辞篇章的撰写,那么三个维度的关系可以为下表所示:

表1 横向的文章理论义理架构

唐文治文章理论的横向的义理架构建立了一套本体论、工夫论、境界效用的体系,而纵向关系则是就历代文章作者的性情之高低流变而排列的谱系。此谱系来源于儒家的尊经传统,故更多的基于圣贤人格之标准。从理论构架来看,横向的义理架构为其理论之主体,而纵向的排序则为文章作者圣贤境界之展现,是理论主体带出的必然后果。故我们的阐述,就依照横向的义理架构三个维度依次开展论述。

三、文章理论的本体展开

唐文治文章理论的本体展开是其工夫实践与境界功效的逻辑前提,从立诚方面讲尽性,从气论方面讲生情,从阴阳四象方面讲声音辞气。

(一)诚以尽性

依据宋儒的理气说,作为气的文章发源于人之性理。而依照朱子心统性情的理论,心在性理与情气的发动中就具有十分重要的位置。情气之发动,其形上基础是性,而实际操作则是心。心可以禀持性的方向而使情气的发动皆中节,也可以不禀持性的方向而使情气的发动不中节,故中节与否,全在一心。心如何能中节?关键在于诚。唐文治认为:

孔子有言“修辞立其诚”,诚者,尽性之本,修身之源,而即文家之萌柢也。《中庸》云:“不诚无物”。[4]8195

诚的状态,就是不具私意地去成就意识中的对象。不具私意,心意才能达到纯粹,故其形上本源的性体的方向才能真正落实到心上,心也才能真正地穷尽性体之奥妙。以此来看文章,则文章在于文章的作者,即所谓文家,而文家则在文家之心,文家之心则在文家之心的诚与不诚。

(二)情气发动

在朱子的系统中,性属于理,情属于气,性情是从主体上说,而理气是从客观上说。唐文治在谈文章时,有时从气的客观角度上说,有时从情的主体角度上说。

唐文治论作文之气,其曰:

孔子云:“人之生也直”,孟子云:“浩然之气,至大至刚。以直养而无害,则塞于天地之间”,顾亭林先生云:“凡作文之气,须与天地清明之气相接”。是三说有不相谋而相感者,何也?盖自来正大之士,必有清明正直之气。宋文文山先生所谓“天地有正气,杂染赋流行”“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”是也。下愚之士,困于己私,邪曲之念蟠结于中,平旦之气梏亡已久。如是而作文之时,求其有清明正直之概,庸可得乎?[4]8196-8197

作文之气,表现在文章作者自身的气象上。唐文治列举了孔子、孟子、顾亭林、文文山之气,皆是圣人气象、高尚人格。正气就是由性理主宰的气,心灵无有邪曲之念,故充塞天地之间无不中节。作文之气,就由做人之气而来。

唐文治论作文之情,其曰:

情根于天,有时因地而异。天有六气,阴、阳、风、雨、晦、明。此六者,皆足以动人之感情,故古人以六情配六气。六情者,喜、怒、哀、乐、好、恶是也。人含六情或有所偏至,而遂成为风气。风气者,皆人情之所为也。昔季札观乐,能知民风。鄙人谓观文亦足以知民风。何者?以文皆人情之所为也……惟情各不同,故文亦迥异也。[4]8199

唐文治从客观性的气来论主体性的情。天地万物之气与作者人心之情具有内在的一致性和感通性。风气能够影响人情(2)此处风气对人情只能说影响,真正决定人情的是人心自身的诚与不诚。,人情可以变化风气,故唐文治言“天下惟有真性情者乃能为大文章”。[4]8198

人的气禀具有天生的特长,其表现为作文上就是作文之才。对于天生之才,心灵需要努力培养,让其本有的特长得以充分地发挥。唐文治言:

才有极难以体状者,惟刘彦和《文心雕龙》云:“神思方运,万途竞萌,规矩定位,刻镂无形。观山则情满于山,观海则意溢于海。我才之多少,与风云而并驱矣。”斯言刻画最当。[4]8200

作文者的主体情才与客观事物的气韵变化能够获得真切地感通。审美主体融入到审美对象中去,合为一体而无有间隙。这种融合,也是发而皆中节的表现,但更增添了和谐之美,具有乐教的意义。

(三)化律成辞

人之情气在与天地万物的互动中,由其性理为基础而进行发动。这样普遍的诚心状态就转化为针对某些特定对象的诚心状态,发出与特定对象有关的情感意象,此情感意象通过声音表达出来,通过文字记载下来。唐文治言:

化工不言,四时行,百物生,默示其阴阳、晦明、风雨之六气。上古乐官伶伦通其微,截为六律十二管,吹葭验气,节宣阴阳。后人又析之为四,是为二十四气之始。因人之气,配天之气,而阴阳、刚柔、善恶判焉。刚者为清、为直、为断、为严毅、为幹固,气之善者也;为猛、为隘、为骄、为傲、为强梁,气之恶者也。柔者为慈、为和、为顺、为巽,气之善者也;为伪、为懦、为弱、为庸闇、为畏葸、为邪佞,气之恶者也。夫反诸己者,亦济其阴阳、刚柔之偏而已矣。出辞气而无倍也,持志气而无暴也。[6]

气分为阴阳刚柔,而情承继此气,也有阴阳刚柔。刚者由于诚与不诚,可以为善为恶,柔者由于诚与不诚,也可以为善为恶。情气之变化,既能成就六律十二管的声音,又能成就吟文作文的辞气。

当文章由其源头的性情落实到文辞后,则在本体展开的维度上对于文辞本身的讲解就显得较少。但这并不意味着唐文治缺少对于文辞的讲解,只是分析前圣往贤的文章的文辞法则,与其放置在本体展开维度讨论,不若放置在工夫实践维度讨论。分析前人作品,目的是为了后人学习。比如,《国文经纬贯通大义》书跋中所言“余编读文四十四法,名曰《国文经纬贯通大义》”[4]8372,则将此书所撰四十四法以“读文法”命之。实则读文四十四法,既是往圣前贤的作文法,也是后来学习者诵读学习前贤作品的读文法。但唐文治以读文法称之,显其更注重学习者的实操效用。

四、文章理论的工夫实践

唐文治的文章理论的工夫实践,则是通过读文来由辞返声,由声返情,由情返性。需要指出的是,这种逆反的过程,不是达到了上一次就去除下一级,而是在读文的同时,通过维持初级而不断持续深入到高级。比如,最初读文,仅仅是由辞返声,即在读文中获得辞的理解和声的起伏;进一步由辞、声而返情,即在读文中获得辞的理解、声的起伏、情的气韵;再进一步由辞、声、情返性,即在读文中获得辞的理解、声的起伏、情的气韵以及性理寂感之神妙无穷。故在工夫实践的过程中,读文是永远持续的。由此唐文治总结出读文三十遍法,并由之分析出相应的四十四种具体的作文手法。

(一)读文三十遍法

在谈读文三十遍法之前,我们需要厘清“读”的意义。唐先生所言的“读”,不是我们当下受到西洋话剧腔具有轻重音的朗读,而是中国古代传统中具有声腔旋律的吟诵。1924年,唐文治曾与邹登泰撰写《读文法》一书,讲授吟诵阴阳四象与声腔起伏之法,而以“读文”命名,故知“读”实为吟诵之同义语。(3)参看唐文治、邹登泰:《读文法:教科适用》,上海:天一书局,1924年版。唐文治的读文理论,由天地之气的阴阳刚柔联系到人之性情的阴阳刚柔,由人之性情的阴阳刚柔联系到人之作文的阴阳刚柔,由人之作文的阴阳刚柔再联系到读文之法的阴阳刚柔。故而,《读文法》中的文章皆标出四象,以示读法之不同。在《读文法》中,唐文治继承了曾国藩《古文四象》的理论,其言:

曾文正所选《古文四象》,分太阳气势、太阴识度、少阳趣味、少阴情韵四种。余因之分读法,有急读、缓读、极急读、极缓读、平读五种。大抵气势文急读、极急读,而其音高;识度文缓读、极缓读,而其音低;趣味情韵文平读,而其音平。然情韵文亦有愈唱愈高者,未可拘泥。而究其奥旨,要在养本心正直之气。顾亭林先生谓文章之气,须与天地清明之气相接,故其要又在修养人格。人格日高,文格亦日进。唯天下第一等人,乃能为天下第一等文。皆于读文时表显出来。故读文音节,实与社会与国家有极大关系。[7]

在这段论述中,唐文治一方面将天地之气与文章作者之气、文章吟者之气联系在一起,并归根于人格涵养上,此为读文理论心性论的形上基础;另一方面也对因声求气说有了继承,发展出了急读、缓读、极急读、极缓读、平读五种读法,分别与阴阳四象对应起来。在《读文法》具体的文章字句上,还密密麻麻做出了很多的圈点。圈点作为传统的文章标点,除了具有断句功能之外,还有文义分析功能与吟诵提示功能。唐文治认为:

圈点之学,始于谢叠山,盛于归震川、钟伯敬、孙月峰,而大昌于方望溪、曾文正。圈点者,精神之所寄,学者阅之如亲聆教者之告语也。惟昔人圈点所注意者,多在说理、练气、叙事三端,方、曾两家,乃渐重章法句法。[4]8244

兹授诸生读文之法,不过四字,曰:轻重缓急。重者,高吟是也;轻者,低诵是也。因轻重之法,则可徐悟当缓当急之法。明乎轻重缓急之故,则如八音齐奏,抑扬长短,无不各尽其妙。……兹将规定标记:重读者用密、轻读者用——,急读者用密○,缓读者用连△,每篇命意所在用□。此外,可随意读者,则概用单○(评语圈点别有体例),不敢过繁者,惧学者之易于眩惑也。[8]

这些具有吟诵提示、文义鉴赏的文章圈点,在唐文治撰写的《读文法》《国文阴阳刚柔大义》《国文经纬贯通大义》等书中大量呈现,从而有效地帮助读者去吟诵与理解文章。

由上文可知,“读”就是“吟诵”,需要通过旋律声腔表达文章的性情,涵养自我的品格。(4)关于唐文治的诗文吟诵理论,可以参看朱光磊:《唐调诗文吟诵二十讲》,北京:商务印书馆,2019年版。在正确理解“读”的基础上,可以进一步讨论三十遍读文法。唐先生言:

学者读文,务以精熟背诵,不差一字为主。其要法,每读一文,先以三十遍为度。前十遍求其线索之所在,划分段落,最为重要。次十遍求其命意之所在,有虚意,有实意,有旁意,有正意,有言中之意,有言外之意。再十遍考其声音,以求其神气,细玩其长短疾徐、抑扬顿挫之致。三十遍后,自不知手之舞之,足之蹈之,虽读百遍而无厌矣。[4]8243

三十遍读文法以十遍为界限,划分为三个十遍。第一个十遍,主要是寻找文章线索,划分文章段落,此可视为从文章的形上着眼,主要为由辞返声;第二个十遍,主要是探求文章各类命意,此可视为从文章的意上着眼,主要为由辞、声返情;第三个十遍,主要是体会文章神气变化,此可视为从文章的神上着眼,主要为由辞、声、情返性。此三个十遍,由形到意,由意到神,层层递进,由可见可闻的状态逐渐深化到感通神悟的状态,为因声求气理论的直接印证。

(二)读文四十四法

唐文治在《国文经纬贯通大义》一书共分八卷,罗列了四十四种读文法,并配以范文和说明。范文共选237篇,其选录顺序一般按时间排列,先列先秦之文,并以儒家六经之文为重,次列司马迁《史记》之文,再列唐宋以来散文家之文。唐文治尝言:“余尝谓读宋以下文,不如读汉唐文,更不如读经”。[4]8381故其范文如此排序,除了时间顺序之外,更有尊经的深意在焉。

此外,唐文治多次列自己所作之文于诸家之末。比如:在“奇峰突起法”后置《〈论语·微子篇〉大义》,在“段落变化法”后置《英轺日记记序》,在“一唱三叹法”后置《〈论语·雍也篇〉大义》,在“说经铿铿法”后置《孟子大义序》,在“逸趣横生法”后置《〈孟子·滕文公篇〉大义》,在“光怪离奇法”后置《说龙》,在“倒卷珠簾法”后置《大孝终身慕父母义》,在“心境两闲法”后置《游日光山记》,在“层波叠浪法”后置《〈论语·子张篇〉大义》,在“洸洋诙诡法”后置《释气》,在“炼气归神法”后置《〈论语·乡党篇〉大义》。唐先生在诸家文末置自家所作之文,大抵有两个意义。其一,《国学经纬贯通大义》一书乃唐文治教授学生作文之书,颇具实操价值,所列作文四十四法,虽然难易有别,但皆可落于实处,故唐先生以自身作文为例,以示诸生如此作文亦非极其困难之事,今人亦可有此做法。其二,唐先生以儒者自命,上承孔孟,兼采汉宋,晚绍桐城诸贤,并发扬因声求气说,欲以天地清明之气相接,故其以自身之作置先圣之后,乃有承续文脉,担当道统之意。

唐文治的八卷四十四法,虽未明说,但亦可以按照读文三十遍法的形、意、神三类进行划分。大致上看,卷一到卷四,多注重文章之形的研究;卷五到卷六,多注重文章之意的研究;卷七到卷八,多注重文章之神的研究。其中,有部分作法不符合这样的分类,需要做出调整。调整后关于文章之形有十八法,乃于读文中确立文辞之形体;关于文章之意由十四法,乃于读文中确立情气之命意;关于文章之神有十二法,乃于读文中确立性体之寂感神韵。对应关系有如下表:

表2 读文四十四法分类表

唐文治研究文章之形,常言以某某为总冒,以某某为封锁,以某某擒题,又以某某虚字做线索。总冒是具有纲领性的开头,封锁是具有总结性的结尾,擒题是文章中间的点题,而诸多虚字则是把文章作者起承转合之意勾勒出来,畅通了文气。

讲授文章之形的作文法共十八种,局度整齐法注重布局结构齐整;辘轤旋转法注重布局文意递进;格律谨严法注重布局正反呼应;鹰隼盘空法注重布局论辩举例;奇峰突起法注重布局插入情节;两扇开阖法注重布局并列论述;段落变化法注重布局分段起落;一唱三叹法注重布局反复抑扬;逐层驳离法注重议论辩驳条理;匣剑帷灯法注重布局叙事隐笔;万马奔腾法注重布局多事递进;淒入心脾法注重文意哀感心意;说经铿铿法注重布局简鍊精当;短兵相接法注重言辞倔强有致;光怪离奇法注重叙事奇特臆想;倒卷珠簾法注重叙事倒叙说理;布局神化法注重叙事虚实灵活;响遏行云法注重声情高远激越。

讲授文章之意的作文法共十四种,摹绘炎凉法注重感慨世态人情;摹绘英鸷法注重描摹英雄智勇;摹绘激昂法注重发扬任侠好义;摹绘旖旎法注重阐发言情缠绵;刻画物理法注重凸显小中见大;钟鼓铿铿法注重用词音调铿锵;俯仰进退法注重行文从容不迫;皎洁无尘法注重记游清雅脱俗;心境两闲法注重心灵闲适高洁;画龙点睛法注重言事点睛之笔;风云变态法注重文势盛大变化;典缀华藻法注重义理质干古雅;空中楼阁法注重文意空灵境界;逸趣横生法注重描摹小品逸致。

讲授文章之神的作文法共十二种,层波叠浪法注重序记自然淡远;典重矞皇法注重气象峥嵘庄严;追魂摄魄法注重文气倏忽变幻;洸洋诙诡法注重文气纵横磅礴;高瞻远瞩法注重培养浩然之气;翕纯皦绎法注重炼气任运自然;叙事精炼法注重叙事一贯精纯;硬语謷牙法注重用语发乎性情;选韵精纯法注重铭颂韵声清亮;议论错综法注重文气以简驭繁;炼气归神法注重文气先敛后化;神光离合法注重文气变化无方。

以上四十四法可以视为在读文三十遍的基础上,归纳出来的理论性总结。因而,此四十四法既是鉴赏古人文章的四十四法,同时也是今人创作文章的四十四法。这些总结,既是对范文中作文手法的提炼归纳,又是对范文的超越,成为学生作文的普遍性理论。这些普遍性理论,具有很强的实操性,唐文治将自己的若干文章作为范文殿后,就是要告诉学习者这些来自于历代经典的写作手法今人完全可以吸收融通,用于当下的文章写作中。

五、文章理论的境界功效

唐文治文章理论的功效最终旨向正人心、救民命。正人心是注重精神上的道德纯正,救民命则是道德纯正的外化落实。

正人心并非空谈,须从境界论中转出乃得以真正的确立。我们知道,唐文治的文章理论,既是读文理论,又是作文理论。学习者在读古人文章的同时,自我的精神受到古人精神的感召,故自我的人格得以升华提高,同时也促进自我的文章水平。故学习者一方面体悟古圣往贤的精神,一方面涵养奋发自我的性情,读文作文就不仅仅是平面化的操作,而是具有人文化成之义,乃是造就君子人格的必备环节。

涵养心性的结果,如果放在作文上,就是撰写道德文章,作文就是养气的过程。唐文治言:

养气之功尚矣,诸生不能骤几也,则下而求之于炼气。炼气之法尚矣,诸生不能骤几也,则下而求之于运气。先儒论运气之法,当一笔数十行下,矣诸生所不能骤几也,则下而求之于一笔十数行下,或一笔数行下。然作文之时,所以能运气者,要在读文之时先能运气。运与炼者,乃繁与简之别,纵与敛之别,粗与精之别。[4]8197

养气的过程,可以分为养气、炼气、运气三个阶段,皆有气化之流动。养气是养浩然之气,其中有性理存焉,故为最上等的法门,一般难以快速学会。炼气是次一等的法门,其中有气韵命意存焉,故为次上等的法门,一般也难以快速学会。于是,退而再求其次,学习运气之法。运气有高难度的一笔数十行,有低难度的一笔十数行,这是后来者可以学习到的。其实,一笔数十行和一笔十数行,主要是指作者写文章时,是否已经胸有成竹,文思泉涌,还是仍旧摸索文句,难以下笔。而这种状态,与文章作者的心灵状态是否达到充分地发而皆中节有关。故学习者在逐步深入后,由运气变为炼气,由炼气变为养气。同时,文章的品格也会相应地调适上遂,以期达到与古人合一的境界。唐文治论此境界曰:

我之精神与古人之精神,訢合而无间。乃借古人之精神,发挥我之精神,举并世之孝子忠臣,义夫烈妇,一切可惊可骇、可喜可悲之事,宇宙间之形形色色,怪怪奇奇,壹见于文章。于是我之精神,更有以歆动后人之精神,不相谋而适相感。奋乎百世之上,百世之下,闻者莫不兴起也。[4]8240

当自我与古人精神相会通之时,也是与天地精神相会通之时。天地精神就是人人本具的赤诚之心。这个天人合一的境界,乃是真正贞定自我心性的关键之所在。这种呈现是内在自然的感化,故其铸就的人格具有永恒性。

涵养心性的结果,更为重要的旨向并非仅仅限于撰写文章,而是要体现在开物成务,经世致用上,从而得到救民命的功效。救民命就是在心性达到会通的基础上,则再去体会天下事理之曲折,由之而在道德心灵的发动下去成就他人他物。这种体会天下事理之曲折的感悟,也可以从读文作文中获得。唐文治言:

文章之妙,要在感动人情,“合同而化”。读“一唱三叹”“淒入心肺”“响遏行云”诸法,而可得其浅。读“翕纯皦绎”“议论错综”“炼气归神”诸法,而可得其深。然斯诣也,必本于修德凝道、穷理尽性之功。人格愈高,善气愈深,浩然之气愈盛,而文章之程度乃愈进。[4]8376

需要指出的是,唐文治学问以朱子为宗,故“修德凝道、穷理尽性”一句须从朱子学理解。所谓“修德凝道”者,乃是以勤修德行来守取天道;所谓“穷理尽性”者,乃是以格物致知来穷尽性理(5)朱子的相关理论,可以参看朱光磊:《朱子之理的“活动”问题——兼论朱子格物说》,《哲学动态》2019年第1期。。故修德穷理,需要在世事上磨砺。世事愈多,磨砺愈久,就愈能凝道尽性。这种磨砺多而持久,就能提高人格,加大善气,扩充浩然之气。此番道理体现在文章上,文章必然记物记事,以及作者在此事物中的处理与感慨,故读前人之文,正是间接吸取前人世事磨砺之经验教训,增长自我的理解与见识。这种理解与见识,就不仅仅是空谈心性,而是具有救民命真正手段。唐文治言:

通人情,达物理,正人心而已矣。学者之心理,不宜迂拘,不宜固塞。此今人之所知也。世道陵夷,人道将不胜其苦,非豪杰之士,孰与救之?然非提倡文化,陶淑人心,又安得豪杰之士乎哉?[4]8374

由此可见,唐文治希望读文作文所成就的人才,是诚于中而形于外的君子,是真正可以实施儒家经世思想的豪杰之士。

综观唐文治的文章理论,可以将之视为儒家工夫论的一条独特的门径。朱子讲格物致知,半日读书半日静坐,如何通过读书来悟道,则需要更为具体的操作办法。而唐先生的文章理论,则是通过读文这一门径,来让学习者由文辞进至声音,由声音进至情气,由情气进至性理之大道。虽则悟道并非只有读文的唯一门径,但读文却是悟道最为平易光大、切实可行的门径。一旦体悟到性理之大道,则以此发用,从小处看,可以由性理发动为情气,由情气体现为声音,由声音变现为文辞,而写成道德文章;从大处看,可以有性理发动为情气,由情气落实于生活实践,从而开物成务、经世济民。