“文义”与“血脉”:朱熹、陆九渊的文本阐释过程论

郭庆财

(山西师范大学 文学院, 山西 临汾 041004)

朱陆之辩是中国思想史上备受关注的课题,相关的研究成果甚为繁夥。相较于宋元学者对朱陆学术所做出的笃实或高明的定性,或奢谈双方尊德性、道问学分数的多少,近现代学者的探究更为深细和平允。近些年也有著作专门从经典诠释学的角度来探究此问题,比如彭启福从“知识论”与“实践论”的路向来解释朱陆分歧[1]278-283;林维杰在《朱熹与经典诠释》的导言部分,综述学界“经典诠释”的研究成果时,将之归纳为“存有”“语言”“方法”“工夫”“历史”五大类[2]5-9。其实,这五个范畴在很多学者那里又是综合渗透的,且未必能穷尽“经典阐释学”的丰富性。至于朱熹、陆九渊的阐释思想和分歧,笔者更欲在林维杰的五类范畴外拈出“过程”范畴以分疏之。因为在朱、陆那里,经典阅读和阐释不是静态的,而是一种认知深化的过程;无论是由文本追溯作者之意,还是由文本穷至天理,或是将文本与此心印证,都体现为语言、篇章、意义的逻辑递进关系。笔者认为,朱陆的分歧,很大程度上在于阐释过程和方向的相逆;而这种相逆过程的背后,隐含的是双方对语言功能的不同认识:即,“文义”能否作为阐释过程的起点?这也是我们讨论朱陆阐释过程分歧的入手处。

一、朱、陆两次论辩背后的语言观念

朱熹和陆九渊先后有两次著名论辩:鹅湖之会、太极之辨,皆涉及到有关经典阐释的看法。我们不妨先对两次论辩做一回顾:朱、陆早在淳熙二年有著名的“鹅湖之会”,二人的分歧大抵在于是否承认读书讲学为德性修养的入路。朱熹主张虚心研读经典,因为性理精义最完美地体现在古人经典中。陆九渊则认为既然人有天赋之本心,发明本心即识得天理,所以从古人经典去穷理并非必要,而且显得支离。此次辩论最终不欢而散。

后来朱、陆于淳熙十五年又有太极之辩,乃是二人就周敦颐《太极图说》而发生的分歧。先是陆九渊之兄陆九韶对周敦颐的“无极而太极”一语表示质疑,认为此说有“虚无好高”之弊,似是源自老氏之学,疑非周子所为。陆九渊力主乃兄之说。朱熹回书则极力维护“无极而太极”说的合理性:周敦颐恐怕学者将太极误认为一物,因此拈出“无极”以明之。据朱熹理解,“无极即是无形,太极即是有理”。双方最终亦未能达成一致。

虽然两次论辩相隔十余年,但朱、陆的学术分歧是一贯的,而对语言文字功能的不同认识始终处于关节性地位:无论朱熹在鹅湖之会前对陆学“脱略文字、直趋本根”[3]2291的概括,还是鹅湖之会后“却愁说到无言处,不信人间有古今”[3]185的讽喻,都显示了这一点。朱熹对于如何阐释儒学经典时曾经指出:“圣人之言即圣人之心,圣人之心即天下之理。”[4]291即,“语言—圣心—天理”三者之间可以通达一贯,而语言文献的阅读是基础,通过文献的研读即能还原圣人本意,这是基于对语言达意功能的信任。

此立场至太极之辩亦然。“太极”出自儒学经典《周易》,作为玄妙的形而上范畴,“不属有无,不落方体。”但朱熹的看法是:“若遂不言,则恐学者终无所取正。”[3]1577故不妨说破。周敦颐所谓“无极而太极”是对“太极”迥出常情、超出方外性质的表述,即是对太极的“说破”。朱熹说:“以为当时若不如此两下说破,则读者错认语意,必有偏见之病,闻人说即谓之实有,见人说无即以为真无耳。”[3]1576另外,朱熹还直捷地指出“无极即是无形,太极即是有理”,以支持和阐发周敦颐的说法,其实又是对周敦颐思想的进一步“说破”。无论是周敦颐的“说破”,还是朱熹的“再说破”,均是对语言在表达“道体”方面可能性的承认。

再看陆九渊。陆氏学问以心学为根本,精粹而一贯。他认为本心即是天所赋予的“实理”,是先天自具的道德理性,亦是自我省觉的能力。从学问的路径来说,应切己自反,从自心发现天理,此即是“先立其大”者。经典之学也应该以此为头脑。强调发明本心对经典之学的超越性,是陆九渊立论的大纲。他鹅湖之会时欲问朱熹:“尧舜之前,何书可读?”[5]491意在说明:经典乃是次生性的,其作用只是在印证和说明此心、此理而已,故已落入第二义。陆九渊对于朱熹的批评也是建立在这样的思想坐标上的:“太极”作为迥出常情、不落言诠的“实理”,周敦颐、朱熹所谓“无极而太极”等描述均是赘语,他们希图用解说性的语言、经学的方法让人明白“太极”,其实用“学”替代了悟,“言来言去,转加糊涂。”[5]23

依照理学家看法,对于“理”的言说有两重,一是经典的言说,一是对经典言说的再言说,即经典阐释,其关系模式可示为:

1.理(心)←2.经典←3.经典阐释

如果说鹅湖之会时双方探究的是1、2两者——心性实理与经典文献(言说)——之间的关系,而太极之辩关注的则是1、3两者——心性实理与经典阐释(周敦颐的再言说)——之间的关系。所以,朱陆两场论辩之间虽然相隔十余年,但相关思考和分歧具有一贯性,即语言在阐释性命之理方面有无可能和局限?相较于朱熹在论辩中表现出对语言达意功能的高度肯定,陆九渊的情况则较为复杂。他在鹅湖之辩时较为偏激,对经典言说持否定态度:经典不过是在“说”理,相对于形而上的天理和微妙的人心,已有虚、实之别。不过,陆九渊并没有走向废弃经典的偏执,因为他本人又是饱学经典的大儒,抛弃经典,则儒学便成为无本之木、不系之舟,故而如何论证经典与人心的统一才是他思考较多的问题。陆九渊到了太极之辩阶段有所转变,倾向于承认经典语言“实”而非“虚”,但他在此基础上,又对诸如《太极图说》一类的“经典阐释之言”提出批评,认为这些言说文字缴绕,与天理人心又隔了一层,是叠床架屋。虽然陆氏没有完全“废言”,但他反复强调不可过分倚赖和执着于语言,时时表现出对语言的警觉。所以,语言观念决定了朱、陆双方论辩的根本立场,而他们语言观的歧异,在双方经典阐释实践、阐释过程论中也有深刻体现。

二、朱熹的“文义”:正向的阐释过程论

朱熹的经典阐释思想,是建立在对经典文本多层次性的认识基础上的,他在论读书时,曾拈出言、意、理三个要素:

学者必因先达之言以求圣人之意,因圣人之意以达天地之理。[3]1977

朱熹认为,从实存的文本来说,意、理同时寓含于“言”之中;而从逻辑层次上来说,文本的言、意、理诸层面具有层递性,学者须沉潜心志,由浅而深地求索,才能于理有得。他曾说:“圣人言语,一重又一重,须入深去看。若只要皮肤,便有差错,须深沉方有得。”[4]162据此,朱汉民先生总结出朱熹“言→意→理”的阐释进路[6]73-80。其实,从经典之“言”到圣人之“意”之间尚多曲折,其中朱熹尤强调对于“言”的释义——即“文义”的重要性:

解经不必做文字,止合解释得文义通,则理自明,意自足。[4]2607

这里的“文义”,其实就是文字的语义,即字词的意义单元。朱熹强调,要在基础的“文义”层次下工夫,才有可能顺利通向圣人之“意”。这样在原来“言→意”的基础上插入了“文义”,就形成了“言→义→意”的阐释进路。

至于“理”,则与圣贤之“意”具有同一性,显示了理学家特有的思想视角。如朱熹所说:“圣人千言万语,只是说个当然之理。”[4]187因此他将圣人之“意”与天下之“理”加以互释,而不是从圣人“意”中再去寻绎“理”。另外,由“文义”而溯求圣人之“意”,本身就是“穷理”的过程(此容下文再述),故“意”和“理”并不构成递进的阐释环节。所以朱汉民先生的总结应该修正为“言→义→意(理)”,即涵括如下两个环节:

(一)由“言”以考“义”

先撇开“理”的部分,就朱熹的“言→义→意”三者的关系来看,他对前两者多有强调,即面对文本之“言”时,应先弄清楚其文义,由言以考义:

且只据所读本文,逐句逐字理会教分明。不须旁及外说,枝蔓游衍,反为无益。[4]1237

朱熹对汉唐经学“惟知章句训诂为事”的固陋有着深刻认识,但南宋以来学者“陵藉训诂,坐谈空妙”则走向了另一极端,其流弊更甚;因此朱熹认为要适当汲取汉唐学者虚心积渐的功夫,以对治空疏之弊。文义训诂虽不能尽经学之全部能事,但却是最基础性的工作和最稳实的路径,故而朱熹亦予以适当肯定,如:“秦汉儒者解释文义,虽未尽当,然所得亦多,今且就分数多处论之,以为得其言而不得其意,与夺之际似已平允。”[3]1318“汉儒可谓善说经者。只说训诂,使人以此训诂玩索经文,训诂经文不相离异,只做一道看了,直是意味深长也。”[3]1330鉴于“言”(经文)与“义”(训诂)之间的密切关合性,朱熹认为学者阅读儒学经典,须连同汉儒注解一起看。朱熹既注重义理阐发,又不废训诂名物之学,其《四书章句集注》《诗集传》等著作,虽然注释简约,删去繁芜,以阐发义理为主,但字词音义训诂仍占较大比重,是汉唐经注形式的延续,且表现出深厚的经学功底(1)据钱穆统计,《四书章句集注》中征引汉代以至两宋注解,达五十余家。仅《论语集注》即有三十余家。(《朱子新学案》第四册《朱熹之四书学》,北京:九州出版社2011年,第198页)。

(二)由“义”以寻“意”

如果说以上所解决的是文本表层意的话,朱熹诠释经典还要由文义以追寻背后的圣人之“意”,他在给吕祖俭的书信中说:“读书则虚心玩理,以求圣贤之本意。不须如此周遮劳攘,枉费心力,损气生病而实无益于得也。”[3]2346朱熹指出,圣人之言并非抽象,皆有关于身心、性命之理,若能撇除私意,实下沉潜玩绎工夫,则圣人之意自然可见。朱熹将这种读书寻意的行为谓之“涵泳”,比如他指导弟子读《诗经》:“未要去讨疑处,只熟看某注得训诂字字分明,却便玩索涵泳,方有所得。”[4]2088首先,“涵泳”离不开读者的切己体察,是将经典文献与个人生命体验形成印证,或验之于日用之间,或推之以事理,揆之以情理,自可由经典文字而优入圣域。这既是对自我体验的唤醒,也是对圣人文字的激活。其次,“涵泳”是一种优柔厌饫的“慢工夫”,若能平心易气,细心理会,则读书如同小火煨煮食物,久之则滋味愈出。

以上“言→义→意”的环节,即构成了具体文本阐释的完整过程。朱熹对此过程又做了格物穷理的阐释。在他看来,读书即是格物穷理,理得则是知至,他所遵循的是增益智识的求知路径:“今教公之法:只读圣贤之书,逐日逐渐分明理会……积累久之,渐渐晓得。”[4]2979一方面,天下万物莫不有理;另一方面,天下只有一个绝对、无差别的理。由分殊而上达理一,是自程颐到朱熹以来理学家所倡导的稳实工夫。朱熹的经典诠释思想就是这种方法的践行,即平心读书,从容玩味,积累愈多而最终达致一贯的天理。

基于朱熹的经典诠释观念,我们可以明确:朱熹的经典诠释思想兼融了经学和理学的方法。“言→义→意(理)”的过程既有经学训诂之法,也包括涵泳义理的方法,而朱熹尤其强调:学问虽不能止于文义训诂,但又不能不从文义训诂开始。他说:“虽不可一向寻行数墨,然亦不可遽舍此而他求也。”[4]1976文义训诂既然亦属“格物”之学,当然也是理学家的职分所在;从这个意义上来说,经学训诂之法也是理学方法。

若拟之以孟子的“以意逆志”论,则大略可以说:朱熹的“以意逆志”就是从经典“文义”以“逆”作者之志,是以文义为出发点而对理的紬绎和对圣人精神的还原。对“文义”的重视和强调,昭示了一种虚心务本的阐释精神和细密笃实的学风。意大利符号学家艾柯指出,本文被创造出来的目的乃是产生一个“标准读者”,能够大体勾勒出一个“标准的作者”,它最终与文本的意图相吻合。[7]77-78朱熹强调忠实于文本,欲重建“本文意图”,按艾柯的说法,便是出于做“标准读者”的努力,显示了对文本意图的尊重和对“过度诠释”的警惕。

三、陆九渊的“血脉”:逆向的阐释过程论

如果说陆九渊早期基于心学立场对读书讲学尚有排斥的话,淳熙十年前后,他的态度发生了较大变化,对经典的崇高价值亦予以承认,认为读书与发明本心并非矛盾,经典虽以文字为外壳,但必以明心见性为根本和先务,若明得此理,则读书、读经、读注,“虽多且繁,非为病,只以为益。”[5]245由早期鹅湖之辩的观心内省无赖于经典,到后来认为经典所讲无非心学精神,均强调发明本心的一贯性,中间不过下一转语而已。陆氏所谓“学苟知本,则六经皆我注脚”的真实含义也在于此。

基于此,陆九渊与朱熹的阐释路向也是相逆的,是由大以贯小的路径。他说:

读孟子须当理会他所以立言之意,血脉不明,沉溺章句何益?[5]445

朱熹所探寻的最终的“意(理)”在陆九渊这里则是发端处。而且这对陆氏来说似乎也不成问题,因为经典所发明的无非是本心实理而已,这是每个人先天具备的。在文本阐释方面,陆九渊更关注的反倒是:经典的各个片段如何在心学体系中形成融贯性的解释,形成其心性论的周密支持;因而文本的脉络、理路问题就尤其值得注意,此即“血脉”。这在其《孟子》阐释中有集中体现。在讲孟子所引“操则存”一句时,陆九渊指出:

试取孟子全章读之,旨意自明白,血脉自流通。[5]91

“血脉”一词本是指人体内流通血液的脉络,如《吕氏春秋·达郁》:“血脉欲其通也,筋骨欲其固也。”[8]563该词在古代医学典籍中更是频繁出现,无烦枚举;后来也被采用以分析文法,指作者行文的内在理路(2)如楼昉的《崇古文诀》评陈师道《思亭记》:“节奏相生,血脉相续,无穷之意见于言外。”评诸葛亮《后出师表》:“一篇首尾多是说事不可己之意,所以不可已者,以汉贼不两立,王业不偏安故也。血脉联属,条贯统纪,森然不乱,宜与前表兼看。”(《崇古文诀》卷7,文渊阁四库全书第1354册)。陆九渊与之相似,如果说“立言之意”是指作者的思想观点,“血脉”则是贯穿在文本中的思想脉络和逻辑理路。阐读经典,需要将“血脉”从篇章中寻绎出来,以形成对经典的“整体性阐释”。所以,“血脉”具有文势和思想两方面的意义,是篇章整体性和思想融贯性的统一。

在陆氏的阐释过程中,掌握经典之“血脉”具有优先性,先通其“血脉”才能对文本片段做出有效的阐释。这在陆九渊的阐释实践中得到了成功运用。先来看《孟子·离娄下》谈人性的一段:

天下之言性也,则故而已矣。故者以利为本。所恶于智者,为其凿也。如智者若禹之行水也,则无恶于智矣。禹之行水也,行其无所事也。如智者亦行其无所事,则智亦大矣。天之高也,星辰之速也,苟求其故,千岁之日至,可坐而致也。

最后一句话“苟求其故,千岁之日至,可坐而致也”很不好理解:从前面部分的语势来看,“故者以利为本”,“故”有故意、有意、存心之意,而且孟子显然反对“智”与“故”,而倡导一种“行其所无事”的自然状态;但最后那句话又似乎是肯定“求其故”具有重大的成效,故前后难通。此前赵歧和朱熹对此的注解虽各有不同,但均对“故者以利为本”作了正面的理解。比如朱熹为了迁就孟子最后这句话,将“故”理解为“已然之迹”,甚至将“利”释为“顺也,语其自然之势也”[9]297。这样作为“已然之迹”的“故”就成了对人性的自然表现,而同样值得肯定。这并不符合孟子恶智之凿、剥除故习的本意。再看陆九渊对此段的理解:

“天下之言性也,则故而已矣。”此段人多不明首尾文义。中间“所恶于智者”至“智亦大矣”,文义亦自明,不失《孟子》本旨。据某所见,当以《庄子》“去故与智”解之。观《庄子》中有此“故”字,则知古人言语文字必常有此字。《易·杂卦》中“随无故也”,即是此故字。当孟子时,天下无能知其性者,其言性者大抵据陈迹言之,实非知性之本,往往以利害推说耳,是反以利为本也。夫子赞《易》:“治历明时,在《革》之象。”盖历本测候,常须改法。观《革》之义,则千岁之日至,无可坐致之理明矣。孟子言:“千岁之日至可坐而致也。”正是言不可坐而致,以此明不可求其故也。[5]415

陆九渊对最后一句话做了灵活的解释:“苟求其故”乃是一种否定性的假设,“千岁之日至,可坐而致也”,是对绝对不可能实现的结果的喻示,藉此来突显“求其故”这一假设的错谬。这种解释深得孟子“不以辞害志”的真髓,较之朱说也更为通达合理。而从陆九渊的表述看,他之所以能得出这种高明之见缘于两个前提:一是基于陆氏对孟子思想大旨的掌握,二是基于该段“首尾文义”的统贯。这两者合而言之即是文章“血脉”之所在。所以在具体的阐释活动中,要综观全篇,考辞之始终,观文势之上下,从中理会文章的精蕴。若仅沉溺于章句则无法形成融贯性阐释,造成“血脉”不通。

陆九渊的经典阐释论,显然有孟子“不以文害辞,不以辞害志”思想的深刻影响。该命题一方面从语境的角度,强调对作者之“志”的尊重,反对对文辞作孤立的解释。另一方面,这句话里面文、辞、志有层次浅深之异,隐含着文不能尽辞、辞不能尽志的言意观念,指出文本的阐释不应胶着于字面,而应有一种洞透文辞、妙契精微的智慧。陆九渊以之为探寻经典血脉的圭臬,反对牵制于“文义”而形成的琐碎认知,包含着对语言达意功能的局限性的认识。经典文辞与实理的关系并非平面透明,而有很大的空间和距离,这正是读者需要用心认真推求的地方。而且陆氏以“血脉”为发端入手处,对孟子做了逆向的发挥,更彰显了解释者的能动性,也更具直捷色彩。

四、“文义”与“血脉”的贯通与循环

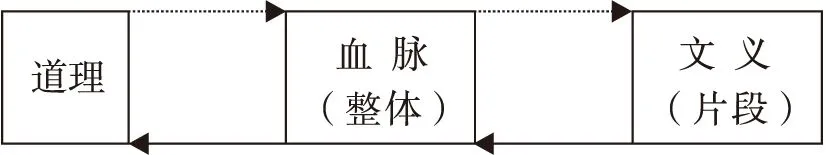

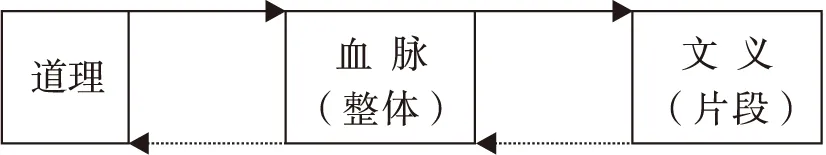

据上所述,朱陆分歧的焦点在于对“文义”与“血脉”的分别强调。就经典文本而言,“文义”相当于文本的语义层,是表层的、局部、片段的;“血脉”相当于文本的形而上层面,属于深层的、整体、一贯的层面。所以,必须沉潜“文义”才能掌握文意,还是不拘执于“文义”才能掌握文意,乃是朱陆二者分歧的关键。基于这种分歧,朱熹和陆九渊对对方的阐释路径互有掊击。我们不妨分述如下:

(一)朱熹批评陆九渊不重视“文义”,仅以内心反省为方法去窥测作者之“意”,则文本阐释难免会变成个人臆说:

若于理实有所见,则于人言之是非,不翅白黑之易辨,固不待讯其人之贤否而为去取。不幸而吾之所谓理者或但出于一己之私见,则恐其所取舍未足以为群言之折衷也。[3]1573

陆氏虽然反对以个人私意说经,称“理乃天下之公理,心乃天下之同心”[5]196,但其实正意与私意实在不好区分,而且发明本心亦容易堕入一种偏执,即认为,既然古今凡圣心同理同,若根据自我经验和思考获得了某种认知和道理,则圣贤的经典一定会证明这种道理。由于己意的不自觉膨胀,阐释者难免陷入独断论,将“一己之私见”强认为作者的意图,从而将阐释变为自我“创构”。其实朱熹这种批评并非准确,陆九渊毕竟是饱读诗书的大儒,对为学的知识进路亦有兼顾和强调,他也曾指出:“某尝令后生读书时,且精读文义分明。事节易晓者,优游讽咏,使之浃洽。”[5]143和朱熹的“文义”之说简直同出一辙。这说明陆九渊虽然深受孟子存心、尽心的影响而极其高明,但并未废弃“文义”的基趾地位。

(二)反观陆九渊对朱熹的批评也很值得玩味。和朱熹不同,陆氏受孟子的影响,更多地凸显了“文”(word)和“辞”(text)之间的距离和跳跃,以及文本之“义”(meaning)与作者之“意”(intention)的紧张(3)周裕锴先生解释孟子的“不以文害辞,不以辞害志”,认为“文”即是文字、词(word),“辞”即是“篇章”(text),“志”即是诗人的创作意图(intention)(《中国古代阐释学研究》,上海:上海人民出版社2003年,第40页)。。如果说由语言学方法所解的“文义”只是“枝叶”,那么不蔽于枝叶才能把握“血脉”;而朱熹的问题正在于泥于文义。陆九渊说:“元晦好理会文义。”[5]172此外,陆氏还批评朱熹的学问只是“解字”,而不重视“血脉”[5]444。也就是说,朱熹用于经典文义的功夫太多,显得太拘泥和支离了;逐字训诂、逐事考订只是对“表层意旨”的阐释,由此以达理是否可能,陆九渊是怀疑的。

陆九渊塑造了一个拘泥、固滞于“文义”的朱熹,将之与汉唐经学家归入一区,显然并非朱熹的真面目。朱熹尊重“言”,关注“文义”,以之为文本阐释的发端处,这是符合圣贤本意的保障;但这绝不等于朱熹仅关注言语训诂。其实,他既强调“从文字上做工夫”,又强调“于身心上著切体认”,不仅由训诂以明义理,还要由义理以定训诂:“况理既未明,则于人之言恐亦未免有未尽其意者,又安可以遽绌古书为不足信,而直任胸臆之所裁乎?”[3]1574“明理”乃是读书问学的“大前提”,也是终极目的,朱熹由文字、而词、而意,都是以明达义理为追求,将包括读书在内的“穷理”行为归结到使“吾心之全体大用无不明”的道德境界。对于文本的“上下文势”和“血脉”,朱熹亦非完全忽略,亦曾指出读书“要见血脉相贯穿”,“读书须看他文势语脉”“当看文势大意”。[4]421、173、348综合朱熹的经典阐释言论,会发现其兼具历史主义和思想创构的两种面向。(4)就相关研究成果来看,学者对朱熹阐释思想的理解偏于两端:如朱汉民先生强调朱熹尊重历史、尊重原典的历史主义态度(《言·意·理——朱熹的四书诠释方法》,《孔子研究》2004年第5期),而另一位学者康宇在论文中则将朱熹视为意在建构自我思想的阐释者(《论儒家诠释学中的两个基本向度——以郑玄、朱熹对经典的解读为中心》,《哲学研究》2014年第5期)。这种不同定性,恰恰反映了朱熹在经典阐释中兼备两种倾向。当然,朱熹针对不同经典,其阐释策略亦相应有异。相对而言,其四书学的理论创构色彩更浓一些,而五经学更强调对经典本意的遵守;而五经中,“《诗》《书》是隔一重两重说,《易》《春秋》于隔三重四重说。《春秋》义例、《易》爻象,学者用之各信己见,但未知曾得圣人当初本意否。”(《语类》卷104)故朱熹的阐释思路亦有切实与玄深之别,难于一概而论。

若跳出双方的争执来看,“文义”所指向的是文字、句法,就文本形态而言着眼于局部;“血脉”指向的是语境、文势,着眼于整体。在阐释中双方又互相依存,形成循环互释的关系。如德国语文学家、哲学家弗里德里希·阿斯特所谓:

对于用陌生形式(语言)撰写的陌生著作的一切理解和解释不仅以对个别部分的理解为前提,而且也以对这个陌生世界的整体的理解为前提,而对这个陌生世界整体的理解进而又以对精神的原始统一的理解为前提。[10]4

阿斯特拈出文本阐释中的“个别部分”“整体”“精神”三者,既强调“整体”对个别的决定性、优先性,更强调“精神”遍及文本的一切部分,正是这种“大一精神”才将历史的理解、语法的理解融合为一种生命。文本阐释活动必基于整体精神的预设,最终又清晰地返回自身,以实现阐释学的循环。朱熹、尤其是陆九渊的阐释过程论与此思想颇有暗合处:性理精义不仅仅是从个别片段中推导出来的,更是一种先在精神和理解前提,这与阿斯特的“大一精神”十分相似。所以,若综合朱、陆双方的思路,其实都符合阿斯特所说的循环模式,但各有侧重,其异同可以下面二图表示:

朱熹的阐释路径:

陆九渊的阐释路径:

就上面二图来看,首先,不管是朱学还是陆氏心学,均以为“道理最大”,对儒学经典的阐释都应以最高的道理(天理)为一级语境,然后是具体篇章(二级语境),最后是具体文句(三级)——此为举大以贯小,探本以穷末的路径(即图中的上线);但如果从问学途径来说,由文句而篇章而性理,则形成反方向的逐级递进关系——此为积小以明大,推末以至本的路径(即图中的下线)。虽然陆九渊更侧重前者,而朱熹侧重后者,不过朱熹某些发明本心、尊德性的说法,以及陆九渊有关读书进学的言论,均表明双方对此循环轨迹的认可,且在具体阐释行为中有所兼顾。

其次,朱、陆对相反的路径关注、强调得不够,故有倚轻倚重之别,故上图各用虚线、实线以区分之;兼之他们在论辩中各执一端,难免会显出“片面的深刻”。后世更是夸大了双方所谓“知识主义”或“道德主义”的对立(5)余英时《论戴震与章学诚》将之概括为“智识主义与反智识主义的对立”,又就朱陆之辩指出“就整个宋代儒学来看,智识主义与反智识主义的对立,虽然存在,但并不十分尖锐”,“下逮明代,王阳明学说的出现把儒学内部反智识主义的倾向推拓尽致”。(《论戴震与章学诚》,北京:三联书店2000年,第296页)余先生在另一篇文章中又指出,对朱、陆所谓“尊德性”与“道问学”的分歧的认识,元代的吴澄恐怕要负主要责任;至明代,这一观点已牢固确立,以致连王阳明都发现,要纠正它是十分困难的。参见氏著《朱熹哲学体系中的道德与知识》一文([美]田浩编《宋代思想史论》,北京:社会科学文献出版社2003年第257-284页)。,而这也深化了后人对朱陆歧异的印象。

黄百家曾云,朱陆二人如同被诏入室,其所入之途“虽东西异户,及至室中,则一也”。[11]1888此喻虽形象,却并非准确,其实朱、陆所循路径大体相同,只是对朱熹来说,下线如白天常行之路,上线则为罕行之夜路;陆九渊则反之。相较而言,南宋朱学的殿军黄震所言更为公允:

“今之学者读书只是解字,更不求血脉。且情性心材只是一般物事,言偶不同耳。”(按:此为陆九渊语)愚按:天下读书未有不求血脉之人,而象山读书亦未尝不解字。如云:“看经书须看注疏及先儒解释。”斯言何为耶?[12]卷42

“血脉”与“解字”二者理应参互贯通,在理解循环中愈趋深化:对性理精神的认知,有赖于由字句而篇章,持续地读书进学;而对性理本原的认知深化,又成为读者进入新文本的“前理解”和大语境,在对篇章的阐释中起到统贯作用。

五、结 语

就像现代阐释学家常说的,任何理解活动都无法真正脱离解释者的个人视域,解释者的处境是由其自身的“前见”所规定的。朱熹与陆九渊都概莫能外,由德性修养而上达天理就是他们共同的“前见”。这也是元代盛行的“朱陆合辙”说的基础。如徽州学者郑玉所说,朱、陆“同以天理为公,同以人欲为私。大本达道,无有不同”。[13]卷3

但问题在于,“理”是需要推寻、总结出来,还是应由反省本心而确立,则造成了朱、陆阐释思路和方法的差异。朱熹更强调以文义片段为基础,逐层推捱的阐释过程,也就是说,他所看重的是“文义”的建基作用。陆九渊基于本心实理的本源性,则更强调拘泥于“文义”只是意见,是对“血脉”的窒碍。也就是说,“理”是预设,还是最终达成,包含了对经典的总体定性和阐释态度,背后也蕴含了阐释者对语言功能的不同理解。