黄土地区地铁双连拱隧道浅埋暗挖施工变形特征研究

——以西安地铁5号线停车场出入场线工程为例

郭洪涛,马甲宽,代家宝,任 翔,刘佳琪

(1.中铁四局集团有限公司西安分公司,陕西 西安 710077;2.长安大学,陕西 西安 710061)

0 引言

近年来我国铁路隧道建设得到了快速发展,铁路运营里程逐年增加,在开通的铁路线路中,隧道里程占据了较大的比例,铁路隧道风险及病害发生的次数也在不断增大。二次衬砌作为隧道施工的重要组成环节,直接影响着隧道结构的稳定及行车安全。由于传统浇筑工艺的缺陷,导致内部衬砌结构强度不足、衬砌厚度不足及衬砌背后空洞,进而引起混凝土开裂、掉块、脱空、渗漏水等病害。而衬砌混凝土质量通病产生的原因主要是隧道衬砌施工工艺、工装的技术要求等施工条件不能满足衬砌质量的要求。随着城市地下空间工程建设的不断发展,各大型城市地下空间工程已形成了一定的规模,分布错综复杂。在地铁建设过程中受到既有地下建筑或管线的限制,如何在有限的地下空间内选择合理的隧道建设方案已成为城市地铁建设过程中需解决的首要难题。双连拱隧道具有跨度大、空间利用率高、线形顺畅及引线占地面积少的优点,在平面线路和洞口位置的选择上均较分离式隧道具有一定的优越性,尤其解决了复杂地段修建分离式隧道所存在的难题。经过几十年的发展,目前双连拱隧道已成为在特定条件下修建隧道时采用较多的大跨度结构形式[1]。修建双连拱隧道面临的关键科学问题和主要施工技术体现在:隧道跨度大,施工工序繁琐且难度较高,地表沉降影响范围广,结构复杂,衬砌受力变形规律与单线隧道不同。学者们针对上述问题开展了大量的研究,并取得了一定成果[2-5]。

汪振伟等[6]就矿山法双连拱隧道施工引起的地表变形进行研究,在不同施工方法条件下针对不同埋深、断面大小进行回归分析,并根据实测资料提出了矿山法施工条件下地表沉降的预测公式。赵金鹏等[7]研究了软弱围岩浅埋偏压连拱隧道左右正洞不同开挖布局时的初期支护受力变形规律。白家设等[8]结合现场监测和三维数值模拟方法,研究了双连拱隧道左右洞各施工步序中支护结构的位移变化规律,并着重分析了拱顶沉降、边墙收敛值及变化稳定过程。Yan等[9]对双连拱隧道围岩和衬砌结构的变形和受力规律进行了系统分析,并提出了改进双连拱隧道施工的合理化建议。刘新荣等[10]针对黄土连拱隧道动态开挖全过程中隧道轮廓位移、围岩应力及压力拱分布规律展开了研究,并采用有限差分软件对开挖过程的位移及压力拱进一步分析。王凯等[11]以青岛胶州湾海底隧道不对称双连拱断面为工程背景,通过FLAC3D模拟和各经验公式计算的地层沉降和水平位移的对比分析,评价FLAC3D软件和各经验公式在不对称双连拱隧道断面地层变形预测中的适用性。

整体看来,当前关于双连拱隧道的研究尚不充分,既有研究也多集中于公路隧道领域,对城市地铁双连拱隧道的研究鲜见报道。城市双连拱隧道断面一般小于公路双连拱隧道,既有研究在城市隧道领域适用性有待验证。考虑到双连拱隧道未来在城市地铁建设过程中的广阔应用市场,针对性研究亟需开展。因此,本文结合西安市地铁5号线停车场出入场线工程,从地表沉降、新建隧道衬砌变形、超邻近既有隧道的收敛变形等方面开展研究,进一步探索城市地铁双连拱隧道力学行为变化规律,以期对类似工程提供借鉴。

1 工程背景

1.1 工程简介

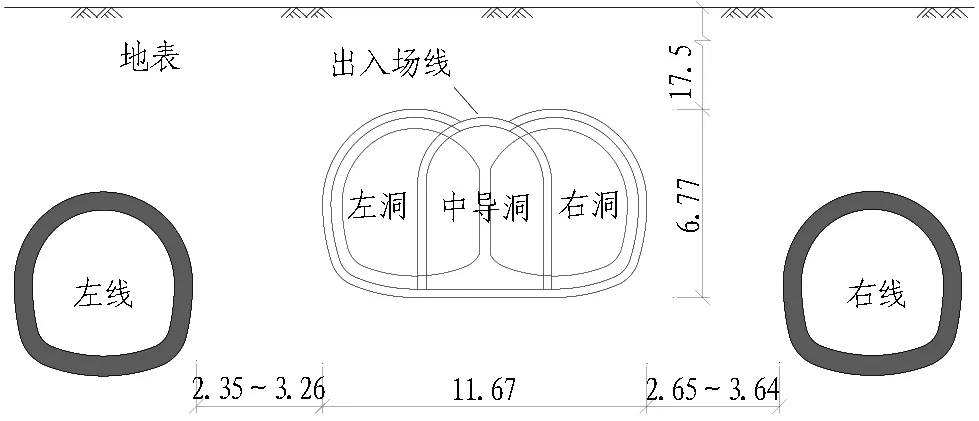

地铁5号线雁鸣湖停车场出入场线位于西安市长鸣路以东,是停车场与5号线正线之间的延线工程,起始于长鸣路站后区间,初始段与正线并行。出入场线路行进至MDK0+067.640处与正线区间结构具备脱开条件,以此为暗挖区间设计起点里程,终点里程为MDK0+178.169(共计110.529 m)。5号线正线衬砌结构已经施工完成,左右正线之间净距为16.6~18.5 m。根据现场施工条件,出入场线采用双连拱隧道结构形式,宽度为11.67 m,高度为6.77 m,与左右正线净距分别为2.35~3.26 m和2.65~3.64 m。双连拱隧道位置如图1所示。

图1 双连拱隧道位置示意图(单位:m)Fig.1 Position relationship among tunnels (unit:m)

1.2 工程地质与水文地质情况

场地地形起伏较大,可分为2段。其中出入场线起点至安测车间东侧陡坎处(MDK0+135.000)地势较高,此段为人工堆填形成,填土较厚;安测车间以东地势较平坦,自西向东地势略有降低。整个场地勘探点地面高程介于451.23~467.61 m,地貌单元属浐河Ⅲ级阶地。

图2 地质纵剖面图(单位:m)Fig.2 Geological profile (unit:m)

场地内地下潜水稳定水位埋深为37.61~39.42 m,相应高程为416.00~416.27 m,距离出入场线隧道衬砌底部24.83~29.30 m,可不考虑地下水对本工点的影响。

1.3 施工方案

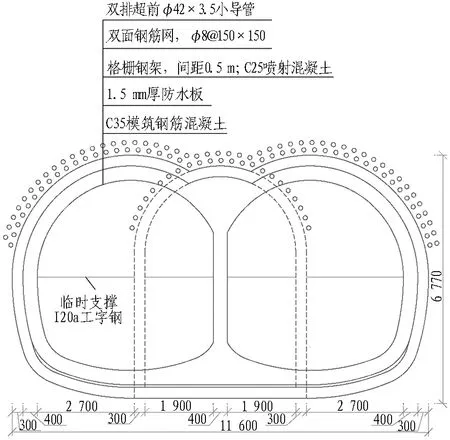

暗挖段隧道初期支护采用钢格栅+C25早强喷射混凝土,厚度为30 cm;中隔墙、二次衬砌采用C35防水钢筋混凝土,厚度为40 cm;隧道设计过程中,结合城市地铁双连拱隧道开挖面积小于公路双连拱隧道的结构特点,适当放大中导洞开挖面积,加强其对左右洞的分割作用。本工程左洞、中导洞、右洞开挖面积之比约为1∶1.4∶1。

根据现场条件的变化,暗挖段工程可分为3个区段:初始段(MDK0+165.754~+178.169)、过渡段(MDK0+127.015~+165.754)、厚填土段(MDK0+67.640~ +127.015)。同时,针对不同区段采用不同超前支护形式。在初始段采用大管棚形式,管棚选用壁厚8 mm的φ108 mm普通钢管,长12 m,环向间距为0.4 m;过渡段与厚填土段分别采用单、双排超前小导管,导管选用φ42 mm普通钢管,长3.0 m,环向间距为0.3 m。以厚填土段为例,隧道结构细部图如图3所示。

图3 厚填土段隧道结构细部图(单位:mm)Fig.3 Structure details of tunnel in deepfilled section (unit:mm)

本工程采用中导洞+上下台阶法进行开挖,主要施工步骤为:1)开挖中导洞上台阶,浇筑上台阶初期支护;2)开挖下台阶,浇筑下台阶初期支护;3)拆除临时横撑,浇筑中隔墙;4)开挖左洞上台阶,浇筑左洞上台阶初期支护;5)开挖左洞下台阶,浇筑左洞下台阶初期支护;6)左洞开挖15 m之后开挖右洞上台阶,浇筑右洞上台阶衬砌;7)开挖右洞下台阶,浇筑右洞下台阶初期支护;8)拆除中导洞左侧壁初期支护;9)浇筑左洞二次衬砌;10)拆除中导洞右侧壁初期支护;11)浇筑右洞二次衬砌。主要施工工序的现场施工图如图4所示。施工从2018年12月1日正式开始,到2019年10月14日截止,历时318 d。主要施工工序时间段如表1所示,以开始日期为第1天,结束时间为第318天。

(a) 初期支护施工 (b) 侧壁破除

表1 主要工序时间表Table 1 Schedule of main construction process

2 监测方案

现场监测指标主要包括地表沉降、新建隧道拱顶沉降、既有隧道拱腰收敛等,各类测点监测频率皆为1次/d。地表沉降监测布置6个断面A1-A6,第1个断面位于初始开挖面后1.5 m处,相邻监测断面间隔10 m,具体监测点布设如图5所示,图中A1P1-A6P3表示地表沉降观测点。隧道初期支护变形监测共布置8个断面B1-B8(受布局限制,未标明B1-B8断面位置),第1个断面位于初始开挖面后1.5 m处,即与A1断面重合,相邻监测断面间隔15 m,各断面分别以GL、GM、GR表示左洞、中导洞、右洞拱顶沉降测点。受施工因素等限制,仅在正洞开挖阶段(T3)厚填土段布置3个既有隧道拱腰收敛监测断面C1-C3,各断面分别以CL、CR表示左线、右线的拱腰收敛测点。

(a) 平面图

3 监测结果与分析

3.1 地表沉降

3.1.1 时变规律

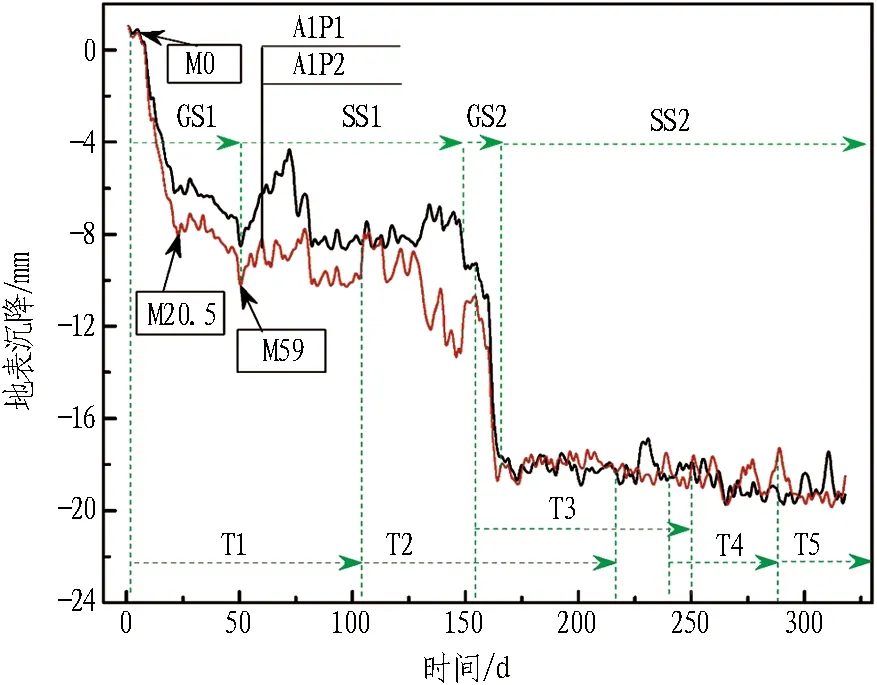

典型断面地表沉降测点随时间变化曲线如图6所示(图中方框内字母与数字的组合,M表示中导洞与监测断面的距离,其中数值为正表示超过监测断面,为负表示未抵达监测断面,下同)。由图可知,监测断面测点沉降变化时程大致可以分为2个阶段:增长阶段(GS)及平稳波动阶段(SS)。其中增长阶段在部分断面又可分为迅增阶段(RGS)及缓增阶段(SGS)。

各监测断面中,阶段分化最为明显的为A1断面,其距离初始开挖面约1.5 m,沉降测点从施工开始便进入迅增阶段,直至第21天时迅增阶段结束,此时中导洞掌子面距离A1断面20.5 m,约为中导洞洞径的4.5倍;之后地表沉降进入缓增阶段,本阶段中受扰动的围岩变形逐渐开始稳定,但地表沉降量以较小增速增长;第49天地表沉降进入平稳波动阶段,此时掌子面距离监测断面59 m,之后地表沉降值在某一固定值上下波动,直至正洞开挖再次进入下一个迅增阶段。A2断面受施工场地因素限制,双连拱隧道正上方的3个测点仅测至第166天,该断面从第10天开始进入增长阶段,之后沉降速率基本保持不变,约第61天时地表沉降进入平稳波动阶段,此时中导洞掌子面距离A2监测断面58.5 m,超过了10倍的中导洞洞径。而A5及A6断面首次进入稳定波动阶段时,与中导洞掌子面距离分别为29.5、50.5 m。

综合分析发现,各断面地表沉降首次进入稳定波动阶段时,中导洞掌子面与监测断面距离皆大于5倍中导洞洞径,即24 m。根据已有研究可知,隧道开挖影响范围通常为3~5倍洞径。出现这种差异的主要原因是土体变形的滞后性,即当掌子面超过监测断面一定距离后,即使后续施工对该断面已无影响,由于土体固结变形速度较慢,地表沉降从增长阶段进入稳定波动阶段用时大于5倍洞径长度开挖用时。因此,在隧道地表沉降监测过程中,除掌子面与监测断面的距离之外,同时需考虑隧道施工速度对地表沉降规律的影响。当施工速度较快时,即使掌子面与监测断面的距离超过了5倍洞径,由于土体变形的滞后性,监测断面处地表沉降值仍可能产生明显的增加。

在中隔墙施工阶段(T2)的第119-143天进行中导洞拱腰处临时横撑拆除,而该时段内各断面地表沉降却基本未产生较大变化。这是因为中导洞初期支护形成闭合环后,形成了一个稳定性较高的支护体系,对围岩变形起到了较好的控制作用。同时,A6断面在此期间产生一定的沉降增量,而中导洞各断面拱顶沉降在本阶段并未增加,推断该增量主要是由围岩次固结引起,而非地层损失。可以认为,横撑拆除产生的影响主要作用于初期支护上,传递至围岩时已基本可以忽略。

进入T3阶段后,由于左右正洞施工平均时差仅7 d左右,对于同一监测断面,先行洞穿过监测断面后,后行洞在较短时间内再次穿过监测断面,二者施工引起的各沉降阶段相互重叠,各断面地表沉降仅再次出现了一次增长阶段。另外,发现施工最大地表沉降位于A1断面,为19.66 mm,而其他监测断面最大沉降值基本小于15.00 mm,皆未超过累计控制值20.00 mm;同时,地表沉降最大增速为2.31 mm/d,且普遍小于1.00 mm/d,低于控制变化率3.00 mm/d,满足施工安全性。

(a) A1断面

3.1.2 横断面分布规律

根据Peck[12]研究结果,隧道开挖引起地表沉降最大值位于隧道轴线上方,水平方向地表沉降服从Gaussian分布,地表沉降曲线可用式(1)-(2)进行描述:

S(x)=Smaxexp[-x2/(2i2)];

(1)

(2)

式中:x为距离隧道轴线横向水平距离;S(x)为x位置处的地表沉降量;Smax为隧道轴线上方最大地表沉降量;Vloss为单位长度土体体积损失量;i为地表沉降槽宽度系数。

正洞开挖前A2断面地表沉降曲线如图7所示。由图可知,随着中导洞开挖,A2断面地表沉降已逐渐不符合Gaussian分布,出现了较为明显的偏差性:地表沉降最大值偏离中导洞轴线正上方,沉降曲线分布形式也变得较为复杂,在正洞开挖前已趋近双峰分布(且左右峰不对称),与Gaussian分布(或者叠加Gaussian分布曲线)有着明显的区别。这是因为A2断面隧道覆土厚度仅7.0 m左右,属于超浅埋暗挖隧道工程,地表沉降受围岩性质变异性、地层分布不均匀性、施工干扰、地表随机荷载等干扰因素的影响更为明显,甚至足以改变地表沉降的分布形式。因此,预测浅埋隧道工程地表沉降时,必须考虑各干扰因素对地表沉降分布形式的影响。

图7 正洞开挖前A2断面地表沉降曲线Fig.7 Surface settlement curves of section A2 before main tunnel excavation

目前关于隧道开挖引起地表沉降方面的研究仍多数基于Peck公式或其变体[13-15]。韩煊等[15]指出对于浅埋或者超浅埋的情况,开挖支护等因素就会明显影响到地表沉降曲线的形状,应考虑采用更加复杂的方法进行分析。以本文地表沉降曲线为例,采用Peck公式对其进行预测的效果并不理想。随着城市地铁隧道工程的发展,浅埋及超浅埋暗挖工程必然会越来越多,如何准确预测浅埋隧道工程地表沉降是后续研究值得关注的问题。

3.2 衬砌拱顶沉降

3.2.1 中导洞拱顶沉降

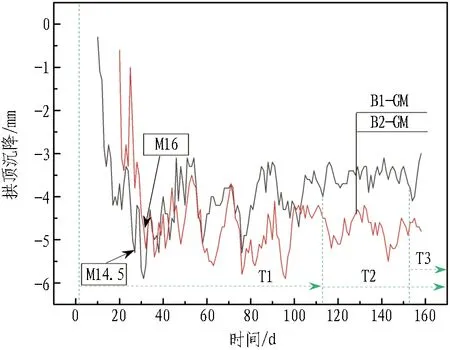

中导洞拱顶沉降时程曲线如图8所示。由图可知,不同断面拱顶沉降及拱腰收敛曲线趋势基本相同,大致分为2个阶段:迅增阶段、平稳波动阶段。各监测断面处初期支护施工完成后约15~20 d内为迅增阶段,拱顶沉降呈现"断崖式"下沉趋势;迅增阶段结束时掌子面距离监测断面约15 m,仅3倍中导洞洞径左右。

(a) B1/B2断面

与地表沉降变化规律对比发现,各断面初期支护拱顶沉降与地表沉降规律主要存在以下2点区别:一是初期支护变形无明显缓增阶段,迅增阶段结束后,拱顶沉降直接进入平稳波动阶段,而未出现地表沉降变化过程中的缓增阶段;二是拱顶沉降进入稳定波动阶段时,掌子面与监测断面的距离基本在3倍中导洞洞径左右,小于地表沉降进入稳定阶段时对应的距离。

分析上述现象的原因,主要由初期支护与围岩力学性质不同所致:初期支护在隧道开挖过程中基本处于弹性状态,变形较为迅速,而隧道开挖面附近围岩已进入塑性变形阶段,重新进入稳定阶段历时较长。迅增阶段结束后,隧道附近围岩进入了类蠕变状态,虽作用于初期支护上的应力已基本不变,但变形仍未稳定,进而引起地表沉降缓慢增加,需经历较长时间才能完全进入稳定阶段,出现了缓增阶段;初期支护变形则不同,迅增阶段结束后掌子面距离监测断面已相对较远,后续施工对监测断面初期支护影响微弱,且围岩作用在衬砌上的应力基本稳定,因而拱顶沉降并未出现缓增阶段,而直接进入了稳定阶段。

3.2.2 正洞拱顶沉降

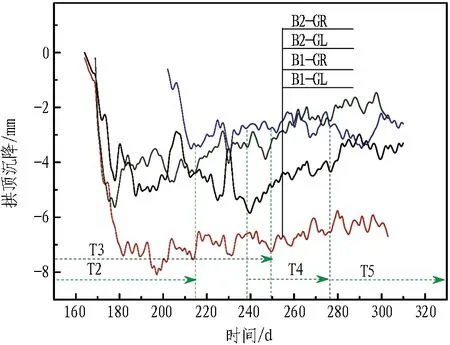

隧道开挖过程中代表性监测断面左右正洞拱顶沉降时程变化曲线如图9所示,其中B6-GL与B7-GR测点受施工环境因素影响,初期支护施工完成后约13 d左右开始监测,因而这2个测点在T3阶段无明显迅增阶段或无监测数据。分析正洞拱顶沉降变化规律发现,正洞拱顶沉降也基本分为迅增和稳定2个阶段。对于B1、B2断面,迅增阶段约历时10 d,进入稳定波动阶段时掌子面距离监测断面约15 m,约5倍正洞洞径。同时还发现,当右洞(后行洞)穿过左洞(先行洞)对应监测断面时,左洞拱顶沉降及拱腰收敛趋势并未发生明显的改变。可以认为,受中导洞阻隔作用,后行洞施工所产生的影响传递至先行洞初期支护时已比较微弱。在本工程中,分析左右正洞受力变形规律时可以将二者划分为2个独立的洞室。

(a) B1/B2断面

中导洞侧壁拆除期间(T4),B1、B2断面拱顶沉降并未发生较大变化,而B6、B7断面拱顶沉降明显增加,增幅大约在3 mm左右。这是因为超浅埋段上覆土压力较小,作用在中导洞侧壁上竖向力较为微弱,破除该部分支撑时仅有小范围的附加应力作用在正洞初期支护上,因此B1、B2断面拱顶沉降基本未发生变化;而B6、B7断面上覆土压力相对较大,中导洞侧壁支撑作用明显,在本时段内初期支护拱顶沉降增幅较大。

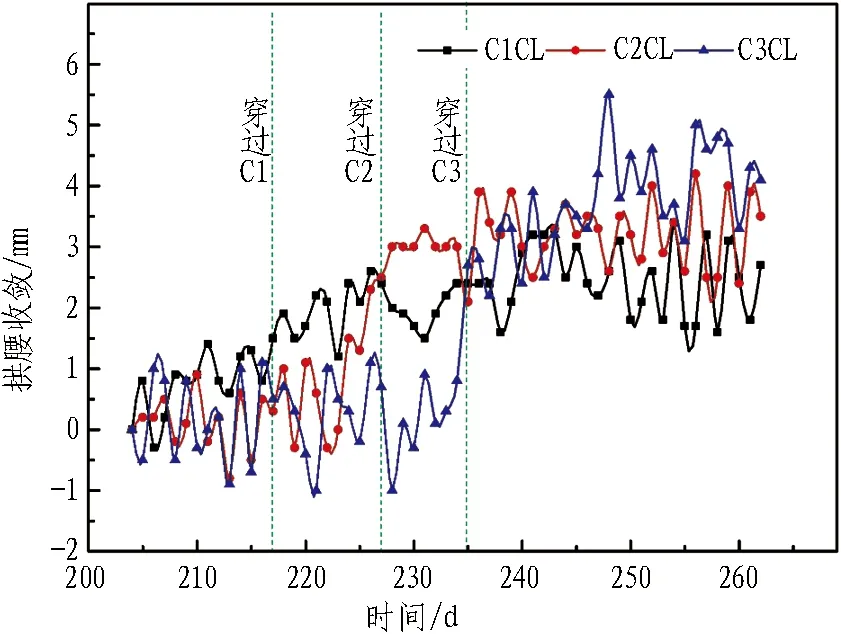

3.3 既有隧道收敛变形

既有隧道拱腰收敛变化时程曲线如图10所示。由图可知,各测点的最终拱腰收敛值基本在4.0 mm以内,在双连拱隧道正洞施工期间,既有隧道产生了向双连拱隧道方向变形的趋势,除C1CR测点外,其余测点拱腰收敛值明显增加(正值表示拱腰线长度增大)。同时,C2CL、C3CL、C2CR、C3CR测点拱腰收敛值的增加主要集中在某一时段内,出现了明显的迅增阶段。

(a) 左线

以C2CL测点为例,在第223天时拱腰收敛值开始显著增加,此时左洞掌子面距离C2监测断面约6 m左右;第227天掌子面穿过C2监测断面,拱腰收敛值已增至2.5 mm;第230天时,掌子面超过监测断面5 m,拱腰收敛值基本趋于稳定,拱腰收敛值增至3.2 mm。C2CL迅增阶段历时约8 d,该阶段内最大影响距(掌子面与监测断面最大距离)为6 m,约2倍正洞洞径;而C3CL、C2CR、C3CR测点的迅增阶段最大影响距基本为1.5~2倍洞径。此外,受监测时间影响,监测开始时,右洞掌子面已超过C1监测断面,故C1CR测点拱腰收敛值在整个监测周期内基本未发生变化。综合上述分析可知,正洞开挖对既有隧道的最大影响距为2倍洞径,即掌子面与监测断面的距离大于2倍洞径以后,开挖施工对该监测断面的既有隧道拱腰收敛基本不产生影响。

4 结论与讨论

1)通过扩大中导洞面积占比及对不同区段采用不同超前支护方式的施工措施,使得施工过程中最大地表沉降为19.66 mm,最大沉降速率为2.31 mm/d,皆小于施工控制限值,同时利用中导洞的阻隔作用,有效减弱了左右洞施工的交叉影响。

2)对于超浅埋隧道,施工不确定性、土层不均匀性、土体各向异性、地表随机荷载等干扰因素会明显影响到地表沉降曲线的形状,进而可能使得Peck公式对地表沉降预测结果与实测值存在较大偏差。

3)受土体变形滞后性影响,地表沉降达到稳定状态时掌子面与监测断面距离明显超过5倍洞径,而初期支护变形速率较快,达到稳定阶段时对应距离基本为3~5倍洞径。

4)正洞掌子面与监测断面的距离大于2倍洞径以后,既有隧道拱腰收敛基本趋于稳定,各监测断面最终拱腰收敛值基本在4 mm以内。

本文并未就如何对浅埋或者超浅埋段地表沉降进行科学预测这个问题展开详细讨论,然而随着今后地铁工程的不断发展,必然会出现更多超浅埋隧道。此外,本工程采用左右洞错距15 m施工方案,对于城市地铁双连拱隧道这类小断面隧道(相比于公路隧道),在中导洞的强阻隔作用下,左右洞可否同步施工这一问题尚未得到解答,这也是后续研究的一个方向。