视眼动-前庭眼动平衡功能检查在中枢与周围性眩晕诊断中的作用

王华梅

南京医科大学附属江宁医院神经内科,江苏南京 210001

眩晕是指机体空间障碍而引发的一种错觉, 在神经内科、耳鼻喉科门诊或住院患者中均能见到,多认为眩晕与眼、前庭系统等有关,或与脑血管疾病、心理疾病等有关[1]。 眩晕患者多以眩晕为主症,伴发恶心、呕吐等其他症状或体征,或可导致明显恐惧感。 眩晕以中枢性及周围性眩晕为主, 前者主要是指因前庭神经系统末梢感受器等所导致的眩晕,后者病变以中枢前庭通路异常为主,二者在临床表现及治疗等方面也存在一定的差异[2-3]。 因此,在发病早期评估眩晕病情及类型, 有助于制定更为科学合理的诊疗方案。 该次研究以2017 年4 月—2019 年10 月期间,该院就诊的中枢性眩晕及周围性眩晕各35 例为研究时间段, 分析二者眼震视图及视频头脉冲等检查结果差异,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

择取该院收治的中枢性眩晕、 周围性眩晕患者各35例,设为观察组、对照组。 观察组,男21 例,女14 例;年龄20~79 岁,平均年龄(44.84±16.43)岁;病程2 d~5 个月,平均病程(3.15±1.38)个月。 对照组,男22 例,女13 例;年龄21~80 岁,平均年龄(45.05±16.13)岁;病程3 d~5.5 个月,平均病程(3.22±1.94)个月。 对比组间一般资料,数据差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①符合诊断标准,明确眩晕诊断[5];②意识清楚,无精神系统疾病;③年龄≥18岁;④知情同意,自愿参与,且签署知情同意书。 排除标准:①肝肾功能严重不全;②脊椎及颈椎病重症患者;③无法配合或不愿配合者。 该次研究获得院内伦理委员会批准。

1.2 方法

所有患者均开展眼震视图及视频头脉冲等检查,分析组间检查结果差异;检查前2 d 内严禁使用兴奋剂或镇静神经剂,包含酒精类的饮料;且在检查过程中,关闭无关电子设备。 检查指标包括病理性自发、病理性凝视及位置性眼震,水平扫视试验(扫视欠冲、扫视过冲、慢扫视及扫视紊乱)、平稳跟踪试验(Ⅲ型曲线、Ⅳ型曲线),视动单速试验(眼震增益减弱,反向或垂直眼震),视动正弦试验(眼震增益减弱,反向或垂直眼震)等。

1.3 统计方法

采用SPSS 17.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,进行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,进行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

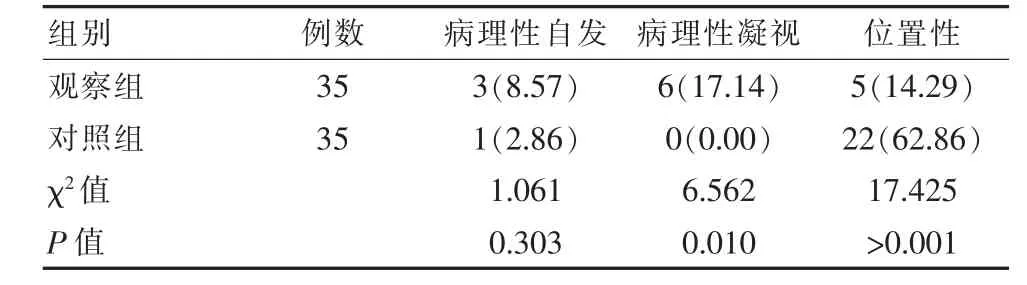

2.1 组间视频眼震电图检测结果差异

观察组病理性自发眼震与对照组间比较,数据差异无统计学意义(P>0.05);观察组病理性凝视及位置性眼震率与对照组间比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 组间视频眼震电图检测结果差异[n(%)]Table 1 Differences in video nystagmus test results between groups[n(%)]

2.2 组间视眼动-前庭眼动平衡功能试验结果分布情况差异

观察组水平扫视过冲、慢扫视、扫视紊乱发生率、平稳跟踪试验Ⅳ型曲线率与对照组比较, 数据差异无统计学意义(P>0.05);观察组水平扫视欠冲试验结果、平稳跟踪试验Ⅲ型曲线率、 静态平衡姿势等项目检查结果与对照组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

续表2Continued Table 2

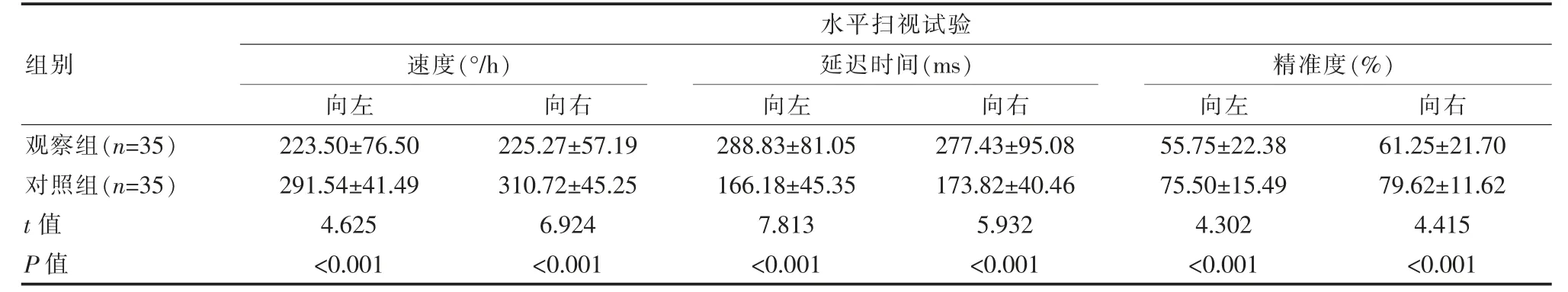

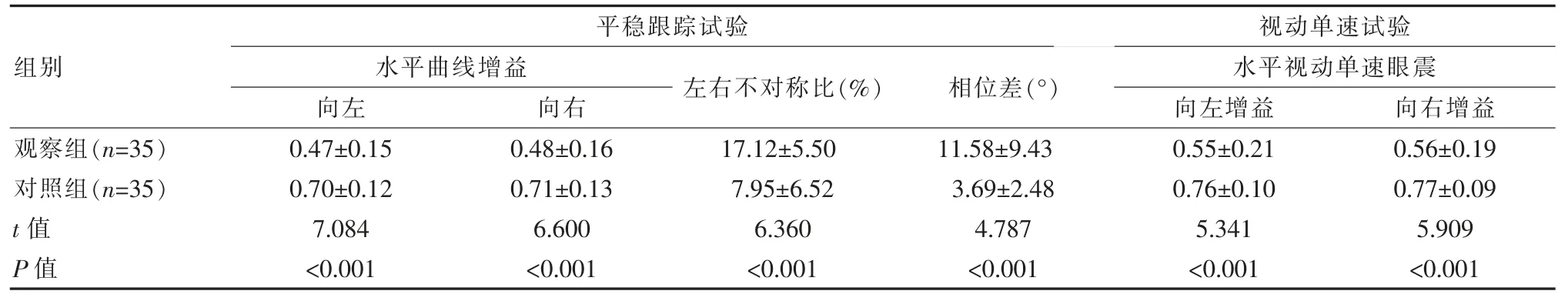

2.3 组间组间视眼动-前庭眼动平衡功能试验结果水平差异

观察组视眼动-前庭眼动平衡功能试验结果与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

视觉系统接收视觉信号后所表现出来的眼球协同运动,通常被称为眼动-前庭眼动平衡,涉及神经通路多位于脑干及前庭中枢[5]。 当人体头部被固定后,能够在快速扫视等一系列眼球运动方式的作用下接收视觉影像,并将其固定投射于视网膜中心凹处, 达到看清位于运动状态视觉目标的目的。 眩晕主要是指运动错觉或空间定向障碍,不属于独立疾病,但在临床上比较常见,其涉及多系统医学理论与技术, 而且很容易同脑供血不足以及颈椎病相混淆。 与眩晕有关的疾病多包含BPPV、前庭性偏头痛等,前者多因头部重位变化所致,后者虽然尚不明确发病机制,但认为可能与前庭外周及中枢有关[6-7]。 眩晕根据其病因不同,而分成不同的疾病类型,比如中枢性眩晕及周围性眩晕,二者临床特点、治疗方案等均存在一定的差别[8-9]。

该次研究将眼动-前庭眼动平衡功能检查应用于不同类型的检查过程中,结果显示,观察组水平扫视欠冲试验中扫视过冲率2.86%、 慢扫视5.71%、 扫视紊乱率2.86%,平稳跟踪试验Ⅳ型曲线率5.71%,视动单速试验反向或垂直眼震率2.86%、视动正弦试验反向或垂直眼震率2.86%与对照组的0.00%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%、0.00%比较,数据差异无统计学意义(P>0.05);张萍淑等人[10]研究发现,中枢性眩晕组病理性自发眼震率9.88%、病理性凝视眼震率17.28%、位置性眼震率14.20%与周围性眩晕组的1.81%、0.00%、62.05%比较, 数据差异有统计学意义(P<0.05);而该次研究中,观察组视频眼震电图检测试验结果中病理性自发眼震率8.57%与对照组的2.86%间比较,数据差异无统计学意义(P>0.05);观察组病理性凝视率17.14%及位置性眼震率14.29%与对照组的0.00%、62.86%比较,差异有统计学意义(P<0.05);与上述研究在病理性自发眼震率组间差异方面不一致, 而在病理性凝视眼震及位置性眼震颤方面研究结果相似。 观察组视眼动-前庭眼动平衡功能试验水平扫视试验速度向左(223.50±76.50)°/h、向右(225.27±57.19)°/h,延迟时间向左(288.83±81.05)ms、向右(277.43±95.08)ms,精准度向左(55.75±22.38)%、向右(61.25±21.70)%与对照组的(291.54±41.49)°/h、(310.72±45.25)°/h,(166.18±45.35)ms、(173.82±40.46)ms,(75.50±15.49)%、(79.62±11.62)%比较, 数据差异有统计学意义(P<0.05);观察组视眼动-前庭眼动平衡功能平稳跟踪试验水平曲线增益向左 (0.47±0.15)、向右 (0.48±0.16), 左右不对称比 (17.12±5.50)%, 相位差(11.58±9.43)°与 对 照 组 的 (0.70±0.12)、(0.71±0.13)、(7.95±6.52)%、(3.69±2.48)%比较, 数据差异有统计学意义(P<0.05);观察组视眼动-前庭眼动平衡功能试验中水平视动单速眼震向左增益(0.55±0.21)、向右增益(0.56±0.19)、左右不对称比(22.10±16.57)%与对照组的(0.76±0.10)、(0.77±0.09)、(5.66±3.95)%比较,数据差异有统计学意义(P<0.05);观察组视眼动-前庭眼动平衡功能视动正弦试验水平眼震向左增益(0.49±0.15)、向右增益(0.53±0.13),左右不对称比(22.53±19.35)%、相位差(11.01±9.20)°与对照组的 (0.70±0.14)、(0.71±0.12)、(6.21±5.22)、(4.53±7.49)°比较,数据差异有统计学意义(P<0.05)。 该次研究表明,周围性眩晕位置性眼震相对于中枢性炎症而言发生率更高,且中枢性眩晕平稳跟踪试验Ⅲ型曲线率则明显高于周围性眩晕,二者在水平扫视试验扫视欠冲率及速度水平等、视动单速试验、平稳跟踪试验水平、视动正弦试验方面数据均有明显差异,而且周围性眩晕水平扫视速度更高,延迟时间更短,精准度更高,单速眼震向左、向右增益水平及左右不对称,视动正弦试验各项指标水平均更高,但中枢性眩晕在平稳跟踪试验的左右不对称比及相位差水平均高于周围性眩晕;研究证实,中枢性眩晕患者在扫视运动及平稳跟踪功能上有所损伤,特别是在眼球快慢速运动配合及调控相关实验中结果变化明显。

表3 组间视眼动-前庭眼动平衡功能试验结果水平差异(±s)Table 3 Differences in the level of visual eye movement-vestibular eye movement balance test results between groups(±s)

表3 组间视眼动-前庭眼动平衡功能试验结果水平差异(±s)Table 3 Differences in the level of visual eye movement-vestibular eye movement balance test results between groups(±s)

组别水平扫视试验速度(°/h) 延迟时间(ms) 精准度(%)向左 向右 向左 向右 向左 向右观察组(n=35)对照组(n=35)t 值P 值223.50±76.50 291.54±41.49 4.625<0.001 225.27±57.19 310.72±45.25 6.924<0.001 288.83±81.05 166.18±45.35 7.813<0.001 277.43±95.08 173.82±40.46 5.932<0.001 55.75±22.38 75.50±15.49 4.302<0.001 61.25±21.70 79.62±11.62 4.415<0.001

续表3Continued Table 3

续表3Continued Table 3

综上所述, 了解视眼动-前庭眼动平衡功能检查结果,有助于判断中枢与周围性眩晕类型,而且该实验具无创、检查快速等特点,能够获得良好的诊断价值。