旅游者摄影:旅游吸引物标志的识别与转化

陈 岗 钱 冲 麻丽芳

(1.杭州师范大学经济与管理学院,浙江杭州 311121;2.临沂市罗庄区沂堂镇人民政府,山东临沂 276000)

0 引言

摄影是旅游者的标志性行为(Haldrup et al.,2003),同时也是旅游消费和体验的中心环节(Sharpley,2018)。随着自媒体时代的来临,手机拍照功能的逐渐强大,摄影行为更加频繁地发生在旅游活动之中,因而具有重要的研究价值。

旅游吸引物符号学为探讨旅游者摄影行为提供了独特的理论视角。MacCannell(1999)认为旅游吸引物符号由景物(sight)、标志(marker)和旅游者(tourist)构成。其中标志是“关于景物的信息”,它不仅是景物和旅游者之间的沟通媒介,而且在一定程度上主导了旅游体验和行为。没有标志体验的旅游活动是不值得的。因此,标志是旅游吸引物对旅游者产生吸引力的关键所在。在MacCannell(1999)的基础上,本文对旅游吸引物标志做出如下定义:旅游吸引物标志是关于景物的一条关键信息。这条关键信息要么本身对于旅游者而言具有某种价值或意义,要么能够引导旅游者去发现或实现某种价值或意义。一些旅游吸引物标志本身具有某种价值或意义,如美学价值、历史价值、文化价值、纪念意义、新奇意义等。本文涉及的旅游吸引物标志主要为这一类。另一些旅游吸引物标志本身不一定包含旅游者所期待的价值或意义,但却能够引导旅游者去发现或实现特定价值或意义,典型代表为景点引导标志牌。

基于符号学视角研究旅游者摄影行为实际上是研究旅游者与旅游吸引物标志之间的关系,具体可以分为两个相互关联的问题:(1)旅游者选择某一标志进行是受主流媒介还是旅游者实践能动性的影响?(2)如果旅游者摄影的实践能动性存在,那么其中的逻辑是什么?

关于第一个问题,尽管近年来一些研究者提出了不同见解,但旅游者拍摄的标志由主流媒介决定成为当前的主流观点,即多数研究者认为旅游者倾向于“复制”主流媒介描述中的旅游吸引物标志。这一主流观点忽视了旅游者的实践能动性,导致很少有研究者正式回答第二个问题。然而,实际情况很可能是关于旅游吸引物的特定标志本来就对旅游者(或更宽泛意义上的游览者)具有吸引力,而主流媒介为了获取旅游者的最大化认同“借用”这些标志作为传播内容。也就是说,在旅游者摄影过程中,主流媒介与实践能动性的影响可能(或通常)是“缠”在一起的。

因此,旅游者摄影机制变成了一个“黑盒子”,研究者很难分辨旅游者拍摄某一旅游吸引物标志是受主流媒介的影响,还是因其自身实践能动性的需要。旅游者摄影黑盒子存在的另一个原因是相当数量的旅游吸引物是由现代旅游机构“开发”出来的,少数是经由旅游主体的能动实践而“演化”出来的。在一般的旅游开发过程中,旅游主体的能动性被不知不觉地隐藏了以来,最终停留在规划设计师的脑海里。而只有那些经历长期演化的旅游吸引物,旅游主体的实践能动性才有机会“烙印”于旅游吸引物之上,自然成为旅游者能动性的实践对象(即标志)。从实践演化的视角来看,现代旅游者摄影既是对过往旅游者(或游览者)实践能动性的某种呼应,也是对自身能动性的某种表达。

杭州西湖是比较典型的“演化”型旅游吸引物。杭州西湖最早为海湾和潟湖,经历了帝王名臣、名人墨客等旅游主体们的符号实践过程,才逐渐形成了以“西湖十景”①杭州历史上曾经多次评选过西湖十景,本文特指清朝康熙皇帝御定的经典西湖十景,包括苏堤春晓、曲院风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰夕照、双峰插云、南屏晚钟和三潭印月。为代表的杭州西湖基本景观格局。在这一过程中,旅游主体的符号实践并非孤立,而是建立在前人的基础之上,旅游主体通过亲身体验和验证,赋予实践对象以新的内涵。如西湖十景中的每一景均经历了诗词赋义、笔墨构图、景观营造和康熙皇帝的最终立碑确认才最终形成(林正秋,2013)。

为尝试打开旅游者摄影的黑盒子,本文基于符号学视角,以“演化型”旅游吸引物——杭州西湖为例,探讨主流媒介和实践能动性两种因素对旅游者摄影的不同影响。旅游吸引物标志作为一条关键信息,既可以是景物的一部分(无损信息,如作为景区标志的景点),也可以是关于景物的各种表征(有损信息或强化信息,如作为景区或景点标志的旅游照片或视觉形象)。本文假设在当下的多元媒体和自媒体时代,关于吸引物的传播和描述更加立体和丰富,但也因不同景点影响力不同而在传播信息上呈现出一定的“团状”特征,因此主流媒介对旅游者摄影的影响集中于中观的“被拍景点”层面,而在拍摄的具体“视觉形象”层面,旅游者的实践能动性占据更加重要的地位。通过理论梳理和实证研究,本文认为可以将旅游者摄影看成是一个旅游吸引物标志的识别与转化过程。在这一过程中,旅游者通过其摄影行为将客观状态的旅游吸引物标志转化为主观状态的旅游体验标志。

1 理论框架

1.1 旅游吸引物标志的社会建构观

基于照片内容的分析,探讨旅游者拍摄了什么是旅游者摄影研究重要的基础问题(Lo et al.,2011;Donaire et al.,2014;Balomenou et al.,2014;戴光全 等,2009;孔令怡等,2018)。然而,要想进一步厘清旅游者摄影背后的逻辑,有必要深入探索“旅游者拍摄什么”主要由哪些因素决定。从符号学的角度看,这一问题与旅游吸引物“标志的形成观”紧密相关。

旅游吸引物标志的社会建构观认为旅游吸引物标志由各种社会力量及其“话语”建构而成,而其中主流媒介(如旅游手册、官方网站、纪录片、旅游者博客等)占据主导地位,因此,“旅游者拍摄什么”主要由主流媒介决定。标志的社会建构通常受主流价值观和意识形态影响。如Caton 等(2008)运用符号学方法分析了前往第三世界国家的留学生拍摄的照片,发现照片内容与西方主导的社会文化意识形态一致。主流媒介中经常出现的图片成为社会建构旅游吸引物标志的直接力量。Alber等(1988)认为许多情况下旅游者摄影完成了一个“表征的解释环”,即旅游者寻找、验证并拍摄那些在主流媒介上看到过的视觉内容。Garrod(2009)借助游客雇佣摄影法(VEP),发现旅游者拍摄的照片与城市明信片、当地人拍摄的照片之间存在一致性。因此,旅游者摄影本质上是一种视觉形象操纵(Alber et al.,1988)。在这一操纵过程中,各种各样的旅游和摄影专家也加入进来,塑造着旅游者凝视和摄影(Urry,1990)。山下晋司(2012)则从旅游者角度表达了比较悲观的观点,他认为,从某种意义上而言,在主流媒介影响下的旅游体验已经消失在照相机与暗房之中。

以杭州西湖核心景区为例,本文假设主流媒介对旅游吸引物标志的影响主要停留在中观的被拍景点层面(如西湖十景)。对于旅游者这样一个外地人而言,主流媒介通常先入为主,在中观(被拍景点)层面对其摄影行为发挥主要影响。随着现代传媒的迅速发展,加上自媒体的深入影响,关于旅游吸引物的信息日益多样化,但也呈现出“团状”特征。一些重要旅游景点被不同媒介反复报道,自然在旅游者心目中留下深刻印象,成为旅游吸引物的标志。

1.2 旅游吸引物标志的实践演化观

近年来,一些研究者认为标志的社会建构观并不能解释旅游者所有的摄影行为,甚至有研究者指出旅游者实践能动性在摄影过程中发挥了关键作用。如Urry等(2011)将摄影看成是发展和延伸旅游者凝视最重要的技术。他们认为旅游者凝视的对象由旅游专家不断再生产的同时,也受旅游者阶层、性别和品位等影响。Stepchenkova 等(2013)以秘鲁为例,发现目的地宣传图片与Flickr 网站旅游者分享图片之间存在相似性,也存在一些差异。黄燕等(2015)研究了游览过贵州的旅游者上传至网络的照片,研究结果只局部地支持了“表征的解释环”模型,且主要体现在自然风光类照片的拍摄上。Stylianou-Lambert(2012)的研究发现,旅游者拍摄的照片为地方文化、结构化因素和摄影礼仪等习俗所形塑,也发现旅游者是动态的参与者,其拍摄的照片具有高度个人化意义。Wijngaarden(2016)则以马赛为案例进一步指出,旅游者在对目的地图像进行再生产时,“自我”处于中心位置。

旅游吸引物标志的实践演化观建立在旅游者符号实践概念之上。旅游者符号实践是指旅游者在现有符号资源的基础上能动地进行具身化表意实践,概念强调了旅游者的实践能动性(陈岗,2015a;Chen,2015)。在这一过程中,旅游吸引物标志既是旅游者符号实践的对象,也因旅游者符号实践而不断演化。演化的观点表明,杭州西湖很大一部分标志性景点的形成离不开实践主体的能动性。如西湖十景之所以成为杭州西湖的标志性景点,是因为它们来源于长期以来众多旅游者为追求诗意居住的理想,在诗词、画作和景观营造等方面的持续符号实践。西湖十景最初源于古代诗词和南宋宫廷国画,并经过清朝康熙皇帝御定后正式成型。杭州西湖的旅游者虽然可能并不处于同一历史时期,但他们在符号实践过程中并非孤立,而是在亲身体验的基础上对前人实践成果进行借鉴和否定。这种借鉴和否定体现在诗词、画作和景观营造3种符号实践上。如此,前人符号实践的成果成为后人符号实践的对象,不断延续,杭州西湖十景最终形成。另外,诗词画作的作者大多属于文人士大夫阶层,他们不仅是中国传统文化的载体,而且有能力根据自己的理想改造西湖,打造西湖十景。因此,杭州西湖十景体现了中国古代文人士大夫的独特审美趣味和理想生活方式(林正秋,2013;陈岗,2018)。

以杭州西湖核心景区为例,本文假设实践能动性更多地体现在旅游者摄影过程中的视觉形象选择层面。在这一层面,正是因为实践能动性的存在,那些有助于旅游者符号实践的视觉形象被选择成为旅游吸引物的标志。根据旅游者符号实践的概念,现代摄影旅游者与历史上的不同符号实践者(主要为游览者,也包括规划、设计和营销者)是联系在一起的。旅游者摄影建立在过往符号实践者的成果(如西湖十景)之上,但同时也在表达自己的观点。

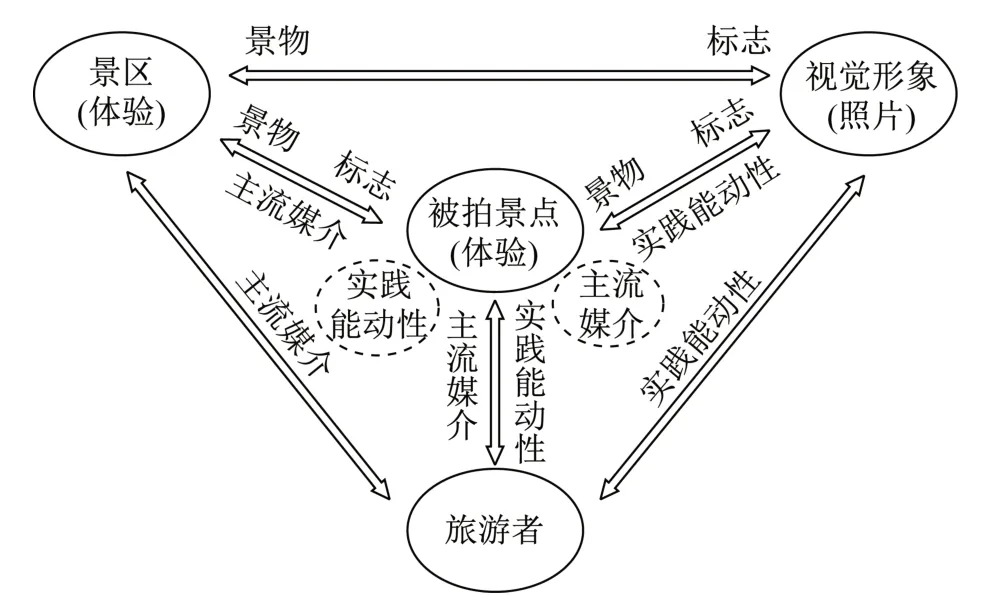

1.3 旅游者摄影的符号学模型

MacCannell(1999)关于旅游吸引物符号的建构中,标志是关于景物的信息,不仅可以表现为语言文字,还可以表现为视觉形象(如卢浮宫图片作为卢浮宫的标志)和真实景点(如埃菲尔铁塔作为巴黎的标志)等不同形式。结合标志的社会建构观和实践演化观,可运用MacCannell(1999)的旅游吸引物符号学理论构建旅游者摄影模型(见图1)。首先,将旅游吸引物分为景区、被拍景点和视觉形象3 个层面。其中景区和被拍景点、被拍景点和视觉形象之间分别构成景物和标志的关系,前者可以看作后者的景物,而后者可以看作前者的标志①MacCannell(1999)的旅游吸引物符号学主要基于皮尔斯的符号学理论,具有递进和循环解释的特点。。如果没有被拍景点作为中介,或是景点对于旅游者而言影响力较弱的情况下,景区与视觉形象之间也可以直接构成景物和标志的关系。

图1 旅游者摄影的符号学模型

图1模型假设旅游者摄影是一个旅游吸引物标志的识别与转化过程。具体而言,旅游者摄影通常可以分为如下两个连续过程:

(1)被拍景点的识别。旅游者选择景点进行拍摄时主要受主流媒介影响,而实践能动性的影响力相对较弱。在这一过程中,旅游者着重识别出那些主流媒介重点传播的景点;

(2)视觉形象的识别与转化。在选择视觉形象进行拍摄时,旅游者摄影主要受自身实践能动性影响,而主流媒介的影响相对较弱。在这一过程中,旅游者通过发挥自身的实践能动性,将旅游吸引物标志转化成旅游体验的标志,即照片。

当然,这两个过程有时也可以是独立的。一些情况下,旅游者可以停留在被拍摄景点的识别阶段,将整个景点作为视觉形象进行拍摄(通常是远景拍摄)。同样,也有一些视觉形象虽然不属于主流媒介重点宣传的景点,但也因恰好符合旅游者的实践需要而成为旅游者的拍摄内容。这时,无须将被拍景点作为中介,景区和视觉形象直接构成景物与标志的关系。

2 案例与方法

2.1 案例选择

本文选择杭州西湖为案例探讨旅游者摄影问题,主要基于3个方面的考虑:首先,作为我国唯一被列入世界遗产名录的关联性文化景观,杭州西湖被赋予了更多的自然、宗教、艺术和文化内涵,成为旅游者竞相拍摄的对象。其次,杭州西湖是典型的“演化”型旅游吸引物。以苏堤春晓、三潭印月、断桥残雪等为代表的西湖十景由旅游者长期的符号实践“积淀”而成,不仅成为旅游者拍摄的重要节点,也是古代旅游者实践能动性的集中体现。最后,杭州西湖是我国比较成熟的旅游景区,旅游与基础设施完善,旅游服务周到,能较好地体现旅游者摄影的规律性。

本文最终确定杭州西湖核心景区(东至湖滨路,西至杨公堤,南至南山路,北至北山街)为研究区域,主要原因有二:一是这一区域以西湖水面为中心,包括了苏堤、白堤、孤山、雷峰塔、三潭印月岛、钱王祠等重要旅游节点,是旅游者游览和摄影的核心区域;二是此区域拥有西湖十景中的大部分景点(包括苏堤春晓、断桥残雪、花港观鱼、三潭印月、雷峰夕照、曲院风荷、平湖秋月和柳浪闻莺),且为旅游者拍摄的主要内容。

2.2 研究方法

2.2.1 研究思路

根据旅游者摄影的符号学模型,通过对杭州西湖核心景区的实地调研,旅游者拍摄对象被分为两个层面:被拍景点和视觉形象。实地调查中,旅游者直接拍摄的对象被看成是视觉形象,其所属景点为被拍景点。但有时旅游者拍摄的视觉形象为某一景点的全景,如雷峰塔全景,这时旅游吸引物的标志既体现为雷峰塔的视觉形象,也体现为被拍景点。本文称其相对独立景点。

被拍景点层面。在分析旅游摄影者空间集聚特征的基础上①由于远景拍摄模式的存在,旅游者拍摄地的空间集聚特征并不能完全代表被拍内容的空间特征,但仍具有参考价值。,本文对高频拍摄视觉形象的所属景点与主流媒介的传播内容进行比较分析,探讨旅游者摄影过程中的景点识别问题,即旅游者选择景点进行拍摄是否较多地受主流媒介影响。为了回答这个问题,有必要对主流媒介的传播内容进行收集和整理。本文主要以杭州西湖官方网站、旅游手册、纪录片和旅游者博客为依据,同时参考已有相关杭州西湖叙事的研究(陈岗,2015b)。

视觉形象层面。本文对旅游者高频拍摄视觉形象进行符号学分析,尝试印证旅游者在这一层面的实践能动性。首先,探讨旅游者高频拍摄视觉形象的符号实践价值,即这些视觉形象对旅游者的符号实践过程是否存在,以及存在何种帮助或意义;其次,将当下旅游者的摄影过程与古代旅游者的符号实践过程相比较,研究旅游者的实践能动性是否发生实质性变化;最后,在以上分析的基础上,探讨旅游者摄影过程的基本逻辑。

2.2.2 实地调研

根据杭州西湖核心景区旅游者游览的线状特征,将研究区域分成3 条长度大致相等的线路:线路一为杨公堤-三潭印月线,从曲院风荷出发,沿途经过郭庄、花港观鱼,到三潭印月结束;线路二为苏堤-湖滨路南线,从苏堤北端出发,沿途经过苏堤、雷峰塔、夕影亭、学士公园、柳浪闻莺,到钱王祠结束;线路三为白堤-湖滨路北线,从北山街与杨公堤交界处出发,沿途经过花好月圆、西泠印社、中山公园、平湖秋月、断桥、湖滨码头,最后到钱王祠与线路二汇合。考虑到旅游者对西湖湖面的拍摄与游船出行线路和时间紧密相关,与景点要素关联性相对较低(主要为远景拍摄),因而西湖湖面不在本文调查范围之内。另外,西湖国宾馆(调查者无法进入)和部分交通干道(拍照人数极少)也不在调查范围之内。

实地调查共计开展了4 次(调查时间分别为2017 年10 月5 日、2017 年10 月26日、2017 年11 月5 日和2018 年3 月10 日)。招募6 名本文第一作者所在高校旅游管理专业本科生作为实地调查人员,分为3个小组,每个小组两名成员。每个小组每次负责调查一个线路,每位小组同学针对一种性别的拍摄者进行记录。实地调查之前对课题组成员进行培训,要求调查人员以2.5千米/小时左右的速度前进(包括记录所用的时间),并准确记录旅游摄影者的空间位置和其他摄影属性特征。其中,空间位置直接在地图上标注。其他摄影属性包括拍摄内容、拍摄者性别(男性、女性)、拍摄工具(手机、相机、其他)和拍摄模式(近景、远景)①调查人员通过观察旅游摄影者的拍摄角度、姿势等判断其拍摄内容和拍摄模式。,记录于与地图配套的固定格式表格上。调查小组每次调查不同的线路,交叉进行,以降低人为因素对调查结果的影响。根据研究区域内旅游者的游览时间和摄影习惯,课题组每次调研从上午10 点开始,中午进行30 分钟的简餐和短暂休息,下午3 点左右结束。调查小组在每次调查之后开会总结经验,调查时通过微信群实时沟通,确保3个小组调查内容的记录规则一致。

3 调查结果分析

3.1 样本基本特征

通过4次实地调查,我们共收集样本2283个(见表1)。从拍摄工具来看,手机摄影约占90%,说明手机已成为占绝对优势的拍摄工具。从拍摄者性别来看,女性旅游者略多于男性。从拍摄模式来看,近景拍摄略多于远景拍摄。

通过将地图数字化,并将实地调查数据输入ArcGIS10.0软件,本文得到杭州西湖核心景区旅游者摄影的空间分布图(见图2)。可以发现,旅游者摄影呈现一定的空间集聚特征:旅游者摄影在苏堤、白堤和湖滨路上呈线状集中,在西湖十景各景点、雷峰塔和孤山(包括西泠印社)等处呈现较强的点状空间集聚。

表1 样本基本特征

图2 杭州西湖核心景区旅游者摄影的空间分布示意图

3.2 被拍景点的识别:主流媒介的影响

3.2.1 旅游者摄影的空间集聚与主流媒介

空间集聚特征较好地印证了杭州西湖核心景区旅游者摄影过程中主流媒介在被拍景点层面的影响力。通过调研发现,杭州西湖的主流媒介表征以文字、视频和图片为主。杭州曾经拍摄过两部大型纪录片。第一部纪录片《西湖情韵》有一半内容以西湖十景为脉络,对杭州西湖进行主题性介绍。第二部纪录片《西湖》中与本文调查区域内景点相关的元素包括西泠印社、雷峰塔、断桥、柳树、荷花和苏堤等。杭州西湖官方网站(西湖游览网)和杭州旅游手册也同样把西湖十景放在显著位置加以重点宣传。旅游者博客中排名靠前的关键词断桥、白娘子、雷峰塔、苏堤、风荷、三潭、孤山等也与旅游者摄影空间分布特征保持较高程度的一致性(陈岗,2015b)。

3.2.2 被拍景点与主流媒介

根据拍摄人数对旅游者所拍摄的视觉形象进行排序,并梳理其所属景点(如果没有明确归属景点,则记为“相对独立”景点),本文得到杭州西湖核心景区旅游者高频拍摄内容排序表(见表2)。旅游者高频拍摄视觉形象的所属景点再一次表明,杭州西湖核心景区旅游者摄影在被拍景点层面基本与主流媒介叙事保持较高程度的一致性。除了少数相对独立景点之外,旅游者高频拍摄内容基本来自西湖十景和孤山。

表2 杭州西湖核心景区旅游者高频拍摄内容

3.3 视觉形象的识别:可表意性

从表2 中可以发现,被拍频次排名前三的视觉形象均为知名度非常高的旅游景观,即雷峰塔、三潭印月和断桥。这三处视觉形象不仅在空间上体量大,而且文化影响力巨大,基本可以以景点的形式直接成为杭州西湖的标志(其中雷峰塔为“雷峰夕照”景点的主体,而断桥为“断桥残雪”景点的主要内容),本文也称这类景观为杭州西湖的标志性景观。从旅游者符号实践的角度看,“到此一游”是标志性景观的基本意义表达。

除了标志性景观,杭州西湖核心景区高频拍摄视觉形象大多为文字景观,主要包括石碑(杭州西湖碑①杭州西湖核心景区有多处刻有“杭州西湖”的石碑,其中有两处被旅游者拍摄较多,分别被记为杭州西湖碑a和杭州西湖碑b。、三潭印月碑、平湖秋月碑、断桥残雪碑、孤山题字和雷峰塔重建记碑)、牌坊牌匾或大门(雷峰胜境牌坊、正南门牌坊、西泠印社牌坊、雷峰塔牌匾和中山公园大门)和花坛(花好月圆花坛)几种类型,具有较高的文化和符号价值,对于旅游者而言具有较强的可表意性。

文字景观本质上是一种表意元素,而拍摄文字景观则体现了旅游者表达自我观点的实践能动性。首先,文字景观虽然只是一个符号标志,却能够指代整个旅游吸引物,如杭州西湖碑本身就是旅游者“到此一游”的直接证明,它以最直白(即文字)的方式充当旅游者与杭州西湖之间的媒介。其次,文字景观(如三潭印月碑)还能够指代具体的旅游景点,提供了旅游者观点表达所需的文化内涵(如三潭印月景点的文化内涵)。最后,文字景观(如花好月圆花坛)的文字本身也构成一种符号叙事,能够直接充当旅游者表达自身观点的工具和媒介,从而有效地帮助旅游者运用摄影方式表达自己的观点。

除了文字景观以外,人物景观在充当旅游者与旅游吸引物之间天然媒介的同时,也能够帮助旅游者表达自己的观点。杭州西湖核心景区旅游者高频拍摄的人物景观主要体现为雕塑形式,如惜别白公群雕。惜别白公群雕描述的主角是白居易,是杭州西湖广为人知的标志性人物,吸引了一定数量的旅游者前往拍摄。杭州西湖核心景区此类雕塑作品景点通常比较宽阔,方便旅游者“合影”的同时,也为旅游者提供了“表演”机会。

有必要指出的是,除了前文所述雷峰塔属于相对独立景点,花好月圆花坛、杭州西湖碑和惜别白公群雕也属于相对独立景点,也就是说他们没有明确的景点归属。没有景点作为中介,他们与杭州西湖景区直接构成了标志与景物的关系,而旅游者拍摄这类标志主要源于它们的可表意性。

3.4 标志的转化:从旅游吸引物到旅游体验

从符号实践的角度看,杭州西湖的现代旅游者与古代旅游者在文化身份、实践工具与实践影响力等方面均有所不同。古代旅游者(游览者)多为当地居民,占据文化本位。特别是实践能力较强的帝王名臣和文人墨客在他们对杭州西湖的亲身体验的基础上,运用语言和画笔描绘了理想中的西湖景观。他们当中的一部分人甚至是杭州西湖的管理和建设者,有能力按照他们的理想建设和改造杭州西湖。相比较而言,现代旅游者运用手机和相机拍摄理想的视觉形象,对杭州西湖的直接影响则较小。

一定程度上,旅游者对杭州西湖标志的解读是个性化的。然而,从旅游吸引物标志到旅游体验标志的转化过程看,现代旅游者的摄影行为和古代旅游者的符号实践行为并没有本质区别。一方面,二者均运用各自的实践工具表达自己的观点。古代旅游者在亲身游览和理解杭州西湖的基础上,通过诗词、国画或园林景观的形式塑造理想中的诗意的居住地。同样,现代旅游者在亲身体验的基础上,运用拍摄的方式,表达旅游体验过程中的感悟。前文分析表明,杭州西湖核心景区的旅游者并非被动地接受现代主流媒介的传播内容。尤其在视觉形象的选择方面,无论是标志性景观,还是文字景观和人物景观,均表明旅游者对其可表意性的着重关注。另一方面,现代旅游者的摄影行为与古代旅游者的符号实践行为之间存在一定的联系。不仅古代旅游者符号实践的结果(如西湖十景)本身是现代旅游者拍摄的对象,古代旅游者塑造的诗意居住方式也成为很多现代旅游者追求的理想生活状态。

只不过,由于在文化身份、实践工具与实践影响力等方面的差异,与古代旅游者描绘和建设诗意居住地的目标不同,现代旅游者更多的是运用拍摄工具最大限度地记录下旅游过程中的所感、所思、所想和所为。具体而言,在文字景观、人物景观和标志性景观等表意元素的个性化解读基础上,旅游者通过摄影行为发挥自身的实践能动性,表达自己的观点,从而在连接自身与旅游吸引物的同时,也将客观状态的旅游吸引物标志(被拍景点或视觉形象)转化成主观状态的旅游体验标志(照片)。

4 结论与讨论

4.1 主要结论

本文在整合旅游吸引物标志的社会建构观和实践演化观的基础上,构建了旅游者摄影的符号学模型,并以“演化”型旅游吸引物——杭州西湖核心景区为案例进行实证研究。在MacCannell(1999)旅游吸引物符号学的基础上,本文从被拍景点标志和视觉形象标志两个层面探讨主流媒介和实践能动性对旅游者摄影行为的影响差异,以进一步丰富旅游吸引物符号学的基本内涵。研究表明,旅游者摄影行为可以看作旅游吸引物标志的识别和转化过程。

其中,标志的识别过程体现在被拍景点和视觉形象两个层面。在被拍景点层面,旅游者所拍标志与主流媒介传播内容保持高度一致性即主流媒介对旅游者拍摄对象有显著影响。本文的研究结果进一步表明,主流媒介对杭州西湖旅游者摄影的影响主要集中在被拍景点层面。而在视觉形象层面,旅游者摄影的标志识别过程主要受旅游者实践能动性影响。那些具有强可表意性的视觉形象比较容易被旅游者识别出来,并作为其符号实践的对象。

标志的转化过程主要体现在视觉形象层面。视觉形象因其可表意性而成为旅游者拍摄的对象。旅游者符号实践的概念强调旅游者摄影实践过程中表达主观意图的能动性。表意性标志被大量拍摄的现象表明,旅游者在前人符号实践成果的基础上,对旅游吸引物标志进行个性化识别和解读,借助相关视觉形象的表意功能,表达旅游体验中的所感、所思、所想和所为,从而将客观状态的旅游吸引物标志转化成为主观状态的旅游体验标志,即照片。

本文也有一定实践意义。旅游景区不仅应该重视核心景点的建设与宣传,还应该加强标志性景观、文字景观和人物景观等表意性标志的营造与宣传,赋予旅游者更多的表意元素和符号实践空间,为旅游者摄影提供更多的可能性。旅游景区还应该随时间、地点、主题、旅游者等的不同来规划设计差异化表意性景观,进一步丰富旅游者的拍摄内容。

4.2 讨论

如前所述,旅游者摄影黑盒子存在的主要原因在于主流媒介和旅游者实践能动性的影响通常是“缠”在一起的。打开黑盒子的思路之一便是寻找主流媒介与旅游者实践能动性对旅游者摄影行为影响方面的“错位”。本文以“演化型”旅游吸引物——杭州西湖为例,发现了二者在视觉形象和被拍景点两个层面有着显著不同的影响力,有助于进一步打开旅游者摄影的黑盒子。但也由于实证部分主要基于旅游者摄影的实地调查和符号学分析,本文对旅游者摄影时的主观感知、人际互动及情感形成与表达等方面的讨论还不多,对旅游者将旅游吸引物标志转化为旅游体验标志的具体心理机制和过程的探讨还不够深入。另外,由于本文采用“扫大街”式调查,为了保证调查样本的随机性和调查效率,调查员需要保持规定的速度匀速前进。游客在空间上分布不均,且询问游客客源地耗费时间有很大的不确定性,所以未收集游客的客源地信息。不过,杭州当地居民对于本文中识别出来的标志也比较熟悉,他们对其的拍摄频次和频率总体上应该是低于外来旅游者的。也就是说,即使样本中包括部分当地居民,相关旅游吸引物标志仍然能够显著地被识别出来。从这个角度看,本文的研究结果应该是可信的。

未来的研究可以尝试从不同视角打开旅游者摄影的黑盒子。一方面,运用质性与量化相结合的研究方法,进一步探讨旅游者摄影的深层社会心理过程与机制。另一方面,将视角拓展至摄影前的信息获取、摄影行为、摄影内容及其表征等方面,并建立起跟踪和比较研究的尺度,动态化系统化地考察旅游者摄影行为。