基于SWMM模型的海绵校园雨洪控制模拟研究

潘邦龙,陈 帅,黄 明

(安徽建筑大学 环境与能源学院,安徽 合肥 230022)

学校作为城市系统中相对独立的汇水单元,在原有生态基底和排水设施基础上因地适宜选择海绵措施,实现校园环境和水资源的协调发展,能为海绵城市建设起到良好的示范作用[1-3],但在海绵校园改造中综合考虑低影响开发雨水系统、常规雨水管渠系统和超标雨水排放系统的模拟研究较少。为此,本文通过构建SWMM模型,采用连续降雨数据和短历时设计降雨数据综合评价研究对象雨洪控制效果[4-6]。

1 项目分析

1.1 研究对象概况

研究区域位于安徽省合肥市,校园占地面积约53 hm2,建筑面积约72 195 m2,包括教学区、生活区、公共区和人工湖,下垫面分为屋面、道路、绿地、公共场所和水体5种类型,现状综合雨量径流系数0.49。研究区地势高差7 m,最低点位于人工湖,承接校园径流雨水,校园海绵化改造拟使用LID设施包括下沉式绿地和雨水花园。

1.2 数据资料

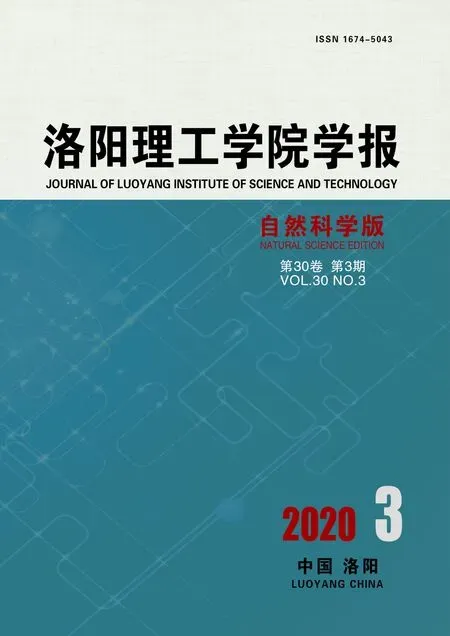

连续降雨采用合肥市气象局提供的合肥市2017年12月1日-2019年12月1日两年逐日降雨和蒸发数据,如图1所示。短历时设计降雨采用安徽江河水文水利工程设计院在合肥市1965-2012年降雨资料基础上使用年最大值法编制的新版合肥市暴雨强度计算,见公式(1),根据暴雨强度公式计算的不同降雨强度下降雨过程线,结果如图2所示。

(1)

式中:q为暴雨强度,L/(s·hm2);p为重现期,a;t为降雨历时,min。

1.3 设计目标

根据《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建(试行)》规定,合肥市位于Ⅲ区,年径流总量控制率为75%-85%,年径流总量控制率对应设计降雨量21.3 mm-31.3 mm。该项目海绵改造要求年径流总量控制率大于75%,管道输水能力得到提升,暴雨内涝防治标准达到50 a一遇。

2 模型构建

2.1 模型概化

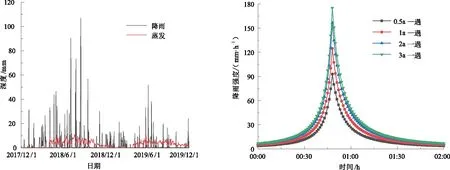

在原始数据的基础上,通过ArcGIS和SWMM软件建立研究区域雨洪模型。现状模型包括162个检查井,154条雨水管道和62个子汇水区,如图3所示。现状模型中添加24个LID设施,LID设施作为单独汇水区[7],如图4所示。

图1 多年逐日降雨和蒸发数据 图2 不同降雨强度下降雨过程线

图3 现状SWMM模型 图4 设置LID后SWMM模型

2.2 参数设置

检查井底高程、井深、管道长度参数和子汇水区坡度、不透水率、面积、特征宽度参数按实际测量值设置,LID设施各层厚度按实际设计取值,其他参数按用户手册推荐值取值,模型构建可靠性按综合雨量径流系数验证。具体参数包括透水区曼宁系数0.013、不透水区曼宁系数0.24-0.4;最大下渗率50 mm/h、最小下渗率10 mm/h-20 mm/h;生物滞留池表面层深度250 mm,土壤层厚度300 mm,土壤孔隙率0.3,稳定入渗率50 mm/h,砾石层厚度200 mm,无排出管;雨水花园表面层深度250 mm,土壤层厚度300 mm,土壤孔隙率0.3,稳定入渗率50 mm/h,无砾石层[8]。

2.3 雨水调蓄池尺寸

人工湖兼做雨洪调蓄区即超标雨水排放系统[9-10],占地53 771 m2,根据高程数据利用ArcGIS软件生成数字高程模型[11],借助3D Analyst工具箱中表面体积工具计算人工湖泊体积是68 348 m3。底部设有泄空管(1.5 m×3 m的雨水箱涵)排入市政雨水管道,最高水位线设有2 m×0.3 m溢流堰。在模型中设置调蓄池面积53 771 m2,最大深度1.2 m,内底标高27 m,不考虑蒸发和漏损,调蓄池底部孔口按箱涵尺寸设计,溢流堰按实际尺寸设置。

3 结果分析

3.1 年径流总量控制率

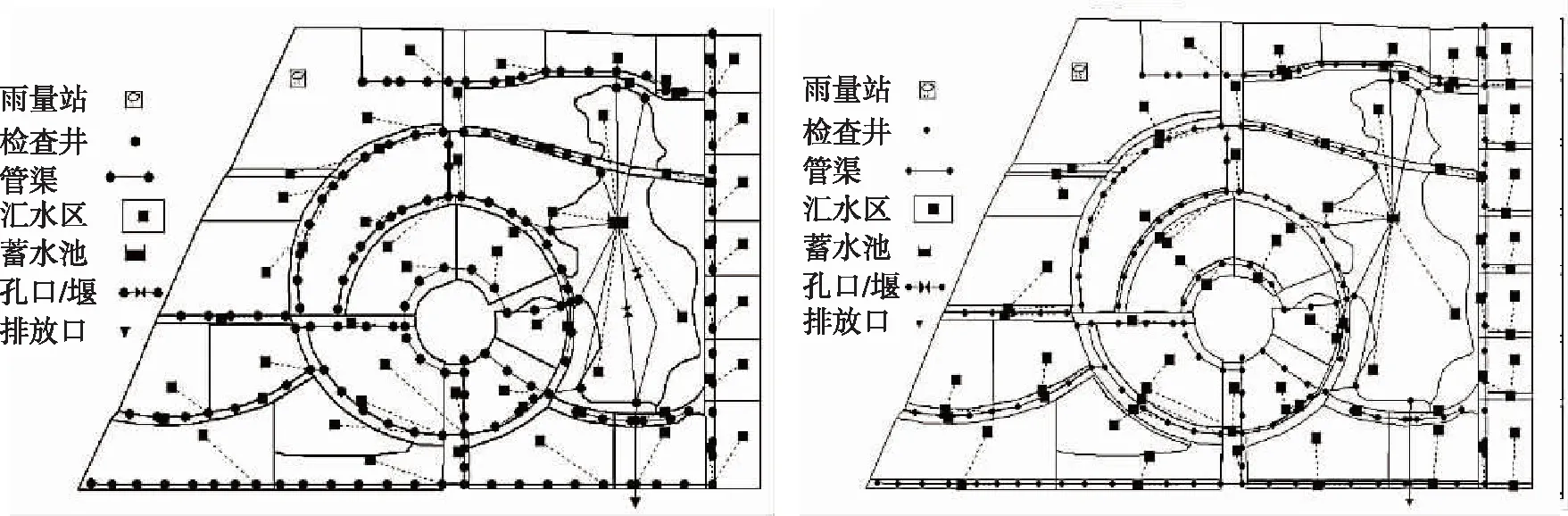

以排放口P7为例,根据多年逐日降雨蒸发数据连续模拟设置LID设施前后排放口径流量变化情况,如图6所示。

图5 设置LID设施前后排水口径流量变化

2017-2019年场地总降雨量974 789 m3,设置LID设施前场地出流量365 429 m3,年均径流总量控制率62%,设置LID设施后场地出流量185 388 m3,年均径流总量控制率76%。出流量数据对比说明LID设施对中小强度降雨有明显消纳作用,同时反映雨季降雨间隔对LID设施的消纳效果产生限制。

3.2 高峰径流量

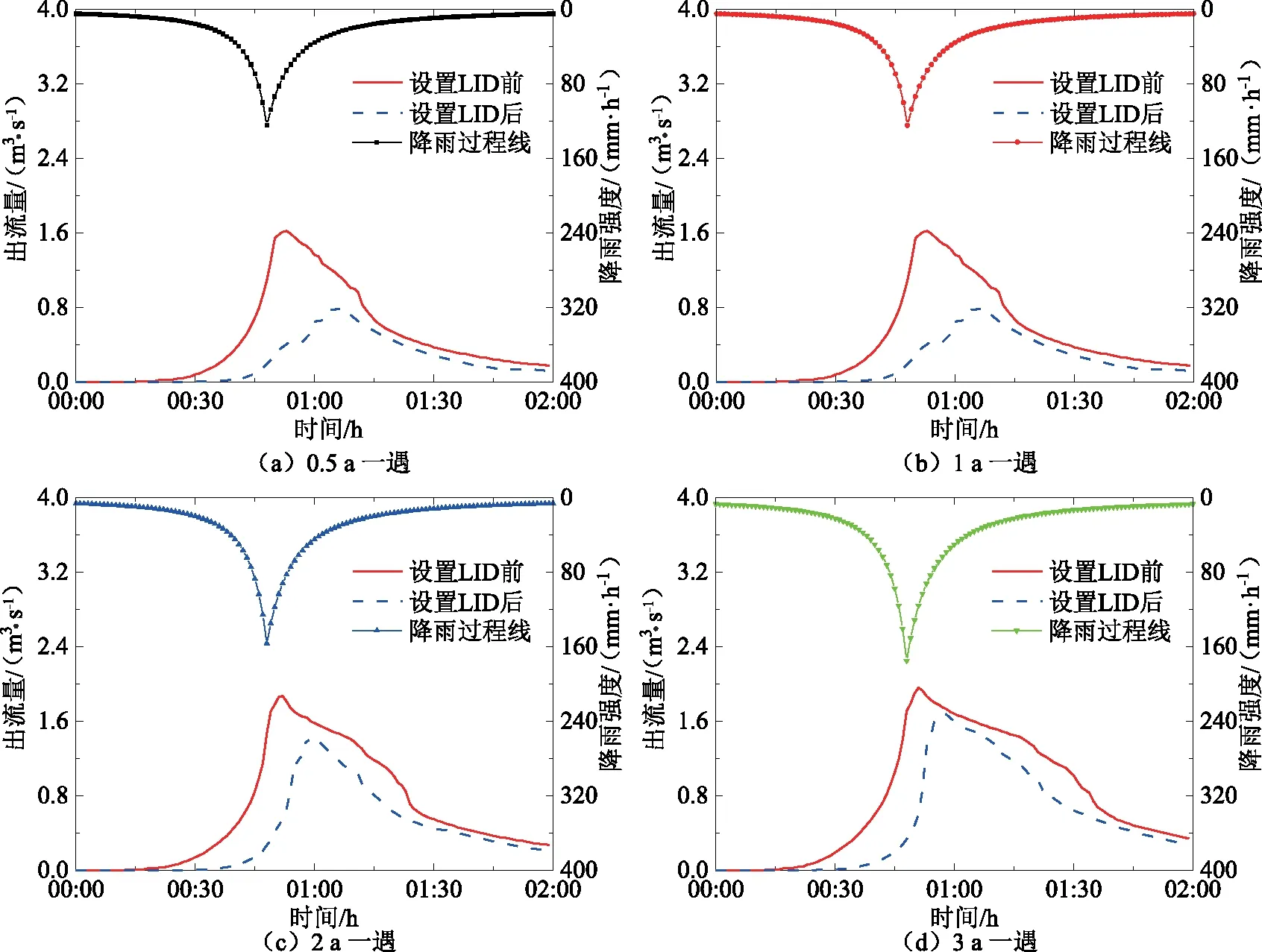

以P7排放口为例,根据不同的降雨过程线数据模拟排放口高峰流量变化情况,如图6所示。

图6 不同重现期高峰值流量变化

P7排放口上游的雨水管道设计输水能力1a一遇,管道高峰流量接近1.6 m3/s,对应于设置LID设施后3a一遇高峰流量,同时对管道高峰流量产生明显滞后效果,时间在2 min-10 min不等。不同重现期峰值流量变化说明了LID设施对管道实际输水能力和管道错峰有明显改善作用。

3.3 防洪排涝能力

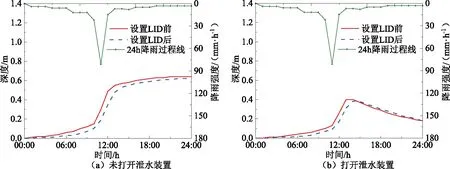

以人工湖为例,根据合肥排水管理办公室提供的50 a一遇暴雨24 h降雨数据,利用场次降雨模拟蓄水池水位变化情况,如图7所示。

图7 不同情况下蓄水池水位变化

50a一遇暴雨24 h降雨后对人工湖水位提升0.6 m左右,在降雨开始打开底部孔口泄水,可以使水位提升0.4 m左右。极端降雨条件下人工湖水位变化幅度小,依靠末端调蓄可以将雨水暂时储存起来,缓解下游市政管道压力。储存的雨水可以考虑作为生态补水,也可以排放出去一部分,这主要取决于人工湖初始水位。

4 结 语

(1)SWMM模型对年径流总量控制率、峰值流量和暴雨内涝的量化结果有很好的体现,但模型结果的准确性和原始数据密切相关,有条件的地区模型率定建议使用实测数据。

(2)LID设置后有效降低研究区域的径流体积,达到了径流总量控制率的设计要求,但考虑末端调蓄后径流总量控制率仍有提升空间,建议有条件的地区可以选择建设人工湿地进行雨洪调蓄。

(3)LID设置后在中小强度降雨下对雨水管道的峰值流量有显著的削减作用,但超过1 a重现期后削峰能力明显降低,反映了LID设施在处理中高强度降雨下的限制作用。

(4)LID设置后能明显提高雨水管道输水能力,实际输水能力从1 a一遇提升至3 a一遇,结合末端调蓄后能应对极端暴雨,实现水安全目标。