新冠病毒与历史重大疫情的回顾、分析与展望

李志远 韩菁

摘 要:新型冠状病毒(COVID-19)当前正处于流行期,对我国的健康卫生事业造成了重大冲击,对社会经济的发展也带来诸多挑战。本文回顾了近代以来我国经历的重大疫情,及疫情引发的相应公共卫生事业的发展历程;接着回顾人类历史,讨论历史上最严重的疫情和重大传染病暴发对文明、文化以及国际政治结构产生的深刻影响和变化;论文最后观察此次疫情走向,并讨论了影响疫情走向的有利和不利因素;总结论文并展望未来,讨论这次疫情对我国公共卫生系统等多方面进一步完善的启示。

关键词:新冠病毒;重大疫情;公共卫生

一、引言

新冠疫情在世界范围内蔓延,此次疫情已给全球各国生产生活带来极大的震荡,对社会发展、经济、居民生活都产生了重大影响,各个国家和地区也纷纷采取防控措施。此次疫情再一次为我们敲响了警钟。面对严重的疫情及其可能带来的深远政治经济后果,我们有必要回顾过去,总结历史的经验与教训。基于这些理解,我们能够更好地认识本次疫情的特点,并以此判断这次疫情会给我们带来何种风险与危机,更好地面向未来。

聚焦国内,近代百年以来我国的公共卫生事业取得了长足的发展,从近代早期的1910年东北鼠疫防疫实践,到新中国成立之后的多次公共卫生事业运动,再到改革开放后的跨越式发展,我国目前的公共卫生事业已经实现了制度化和法制化,科学医疗技术水平大大提高,居民的健康水平得到显著提高,健康卫生意识逐渐深入人心;放眼全球,文明社会的进程一直与对抗疫情相伴,多次重大流行病、传染病的爆发都深刻地影响着制度变革、经济发展、人民生活,本文选取了其中几次重大的历史事件进行逐一分析。落脚本次疫情,防控经验成熟、产业链发展、国家治理能力和经济联动性的提高为此次防治带来了机遇和利好;与此同时,疫情本身的特点、国内外经济环境和当下的产业链发展结构也意味着此次疫情的防治面临着不可忽视的客观风险和挑战。我们可以对未来的疫情防控和公共卫生事业发展进行展望,从此次疫情中吸取教训,争取我国在紧急防控模式、公共知情权、政府与市场关系和再分配层面的新的发展空间。

本文剩余部分结构安排如下:第二部分为近代以来我国公共卫生事业发展;第三部分按时间顺序对人类文明发展中几次重大疫情进行梳理;第四部分分析了此次新冠疫情面临的机遇和挑战;第五部分展望了国家内部防控疫情发展的未来的发展方向;第六部分进行总结。

二、近代以来我国公共卫生事业发展

(一)1910年东北鼠疫:近代意义疫情防疫的发端

1910年10月25日,满洲里地区首发鼠疫,11月8日即传至北满中心哈尔滨,后波及到广大的东北地区和华北地区。此次鼠疫伤亡惨重,经济和社会生活面临挑战。清政府对此次鼠疫的防控和诊治行动是近代中国的公共卫生事业的一次实质突破。此次防治中,官方采取的具体防疫措施,包括建立专门机构、颁布防疫法规、截阻交通、隔离病人、焚烧病源尸体等。总体来说,官方治理体系变革,民间资源整合。

1. 官方治理体系的调整

尽管当时对于鼠疫的认识相对有限,官方仍采取了严格的检疫和隔离措施,在中央建立了专门的防疫官方机构并进行了权责划分以明确官员的职责范围,“于京师设防疫事务局一所,分设五科,专司检菌、捕鼠、诊断、检验、清洁、消毒、注射等事,仍由臣部监督办理。”① 在地方人群集散地设置关卡查验来截流传染散播,“乃饬警务公所于齐昂铁路各站设卡查验,以遏病源。”②;同时进行疫区隔离、调配医师资源来进行疫情的集中防治。

2. 地方和民间主体的参与

此次疫情的爆发,士绅、商会、自治会和医学界等民间主体纷纷参与到救治过程中,诸多外国医师在东北地区进行诊治,国际学界首次对此疫情与中国进行会议交流,民间和官方的联动性得以发挥。以商会为例,中国商会附设医院驻派医生进入居民家庭进行医学指导;以医学界为例,诸多清政府地方官员和士绅举荐医学堂名医赴疫区治疗;1911年4月在奉天举行的“万国鼠疫研究会议”也是各国医学学者在中国进行学术会议探讨的第一次尝试。

1910年东北爆发的鼠疫处于清末社会转型的发展背景之下,在交通运输业起步、人口流动性提高、各地区商品市场孕育的过程中爆发,也在一定程度上倒逼了传统社会的转型,一方面官方调整了治理体系,建立起了近代防疫制度和专门场所,政府部门针对性地进行了权责划分;另一方面,也是一次调动民间各主体参与国家公共卫生事务、中外交流、引进西医治疗的尝试;同时在社会习俗方面实现了公众饮食禁忌、卫生风化改良、火葬习俗普及。综上,此次疫情的防治是一次在器物、制度和观念上的转型。

(二)新中国公卫事业建设:主动防控和群众路线

新中国成立初期,战后资源极度匮乏,城乡疫情流行,醫疗医药紧缺。中华人民共和国成立前,国民的身体素质和健康水平十分低下,战时国家经济长期处于赤字,急慢性传染病、地方病等患情无法得到及时救治,社会总供给和总需求严重失衡。据统计,新中国成立之前人口死亡率估计约在30‰以上,且半数以上死于传染病,人均寿命仅为35岁(李洪河,2016)。 新中国成立初期的公共卫生事业则改善了这一局面。

新中国之初,公共卫生事业的发展具有前瞻性,与近代面对疫情事后响应相比更加注重事前预防。1952年全国开展“爱国卫生运动”。1953年,全国各省市县区建立了卫生防疫站;同年成立了全国爱国卫生运动委员会。各部门各地区“讲卫生、除‘四害”开展了群众性的卫生活动。1953年至1966年,爱国卫生运动的重点进一步聚焦于抓好城市厂矿,各厂矿建立了专门的清洁队,职工的患病率也逐渐下降(毛群安,2019)。不同地区和部门的车间、食堂、公共厕所等环境得到广泛改善,民众健康卫生意识通过自上而下的运动而普及。此次爱国卫生运动期间,1950年到1956年间的死亡率显著降低(表1)。

(三)改革开放以来:制度化的跨越式发展

20世纪70年代末80年代初,国家发展着重加快经济建设和提高人民生活水平,健康防疫事业与居民生活和现代化建设息息相关。20年的跨越式发展,大量吸引外资、承接国际产业转移、广泛的跨地区就业极大程度提高了人口在国家内部和国家之间的流动性,流行病传染病的暴露风险加剧;居民物质生活水平的提高也对公共卫生事业提出了新的诉求,这些都为卫生防疫和居民健康带来了新的命题。

1. 制度化、法制化

根据公共经济学的理论,国家的社会经济发展很难完全通过市场机制进行运行,市场主体在没有政府角色介入情况下,提供公共物品、服务以及外部性较强的物品时会产生市场失灵现象,无法单独承担提供公共产品、发展公共事业的职能,因此需要政府的参与及决策。制度化在这一参与过程中可以发挥资源配置的优势,通过统一的制度及标准压低无序低效的执行空间。

如果说在近代及新中国成立前期我国的卫生防疫事业是在从被动应急到主动预防、从政府单独执行到群众主动参与的过程中摸索的话,我国在改革开放之后的几十年发展过程便是公共事业的主动预防和民众公卫意识制度化、法制化、稳定化的过程详见表2。防疫和公共卫生事业的发展通过这一途径使公众可以获得长期稳定的根本性健康收益。2002年卫生部组建中国卫生监督中心和疾病预防控制中心,自此承前启后,该中心作为国家机构开展公共卫生事业(李立明,2014)。

2. 跨越式成长轨迹

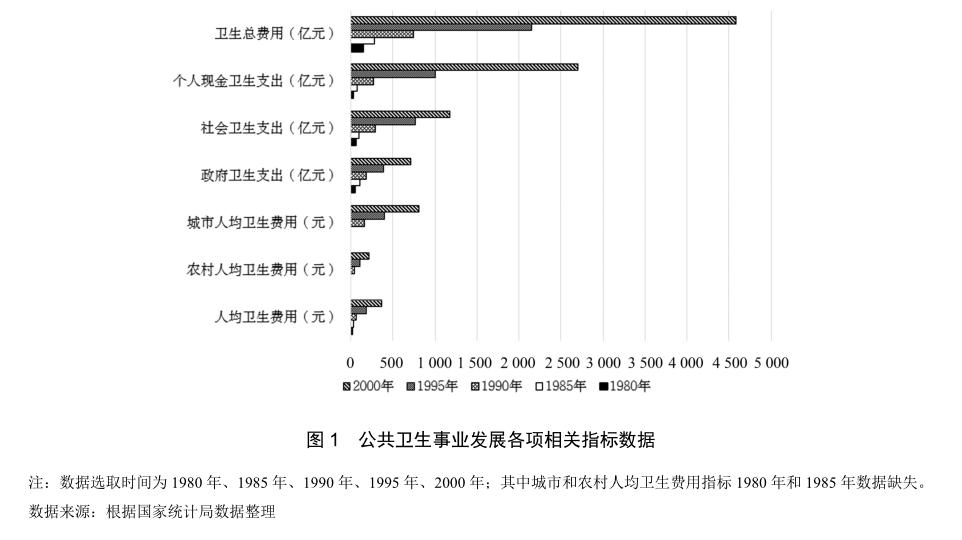

公共卫生事业的发展随着国家经济实力不断提高“水涨船高”,政府职能的优化也在其中扮演了重要的角色。从公共卫生的可及性来看,城乡间公共卫生和医疗事业都有了快速的发展,详见图1。

至2018年底,我国已有医疗卫生机构数997 433个,村卫生室数量622 001个;卫生人员数1 230.03万人,卫生机构床位数840.41万张;每千人口卫生技术人员数从 1949年0.93上升到2018年 6.8人;每千人医疗卫生机构床位数由1950年0.18张提高到 2018年6.028张。政府卫生支出和居民的人均卫生费用不断提高,在20世纪90年代后期得以高速发展。

跨越式的发展同样离不开科学技术。疫苗的发现是人类发展史上一件具有里程碑意义的事件,从最根本的預防手段上有效控制了传染性疾病的散播。20世纪中后期人类的传染病疫苗得到广泛使用,在中国,该时期对传染病的有效控制起到了重要作用,发展至今,疫苗的应用已经不仅仅局限于传染病控制预防本身,还在心脑血管、肿瘤、糖尿病等方面开拓前景。从图2可以看出20世纪是疫苗发现的黄金时期,这些疫苗的后期广泛使用推动了中国的卫生防疫事业的跨越式发展。

回顾近代以来中国的公共卫生事业发展,始终与经济发展、资源禀赋、人口流动等息息相关,也在摸索中不断走向科学化。

三、人类文明和疫情始终

我国在近代以来对于公共卫生事业的建设已有百年,然而人类对抗疾病的历史已经发展了数千年,最早的有记载的重大疫情甚至可以追溯至公元前。近年来的瘟疫的影响相对都比较有限,因此大部分人在大部分时间对疫病的后果会比较乐观。然而,我们需要认识到的是,如果疫病部分突破了人类的控制,那么就可能对文化、政治和社会等方面造成严重的颠覆性的后果。本次新冠病毒与过往的瘟疫不同,具有很多难以对付的特点,比如无症状感染、气溶胶传播、宿主不明等等特性使其较为难以控制。为了认识极端情况下疫病可能产生的影响,我们有必要回顾人类的历史,总结那些曾经带来巨大影响的瘟疫历史。

在人类对疾病的认识非常有限、生产力水平低下、医疗技术十分落后的世纪,传染病的大流行会直接冲击一个民族和国家的根基:经济体制的被动变革、社会阶层的流动、劳动力的衰减、产业的消亡;随着生产力和科学技术的发展、民族国家的建立和政治制度的优化,人类对疾病的认识也在渐进提升,瘟疫的爆发大多数情况下不再有“能力”颠覆文明,但仍然在一个国家的内部对其消费生产、产业结构、经济发展、社会生活等方面产生着深远的影响。

(一)公元前的雅典瘟疫

公元前430年到427年爆发的雅典瘟疫是人类历史上的一次记载详尽的重大疫情,此次瘟疫使得城邦的公民阶级迅速衰落,由于低下的医疗科学水平,瘟疫直接导致了近1/4的居民死亡。此次瘟疫传播迅速且难以得到有效的遏制,在雅典历史学家修昔底德的记载中,“由于缺乏隔离措施,人们在照顾病人的过程中很容易就会受到感染,患者急剧增加,人们像羊群一样大批地倒下……”(修昔底德,公元前430年),雅典城邦蔓延着巨大的恐慌。

人类对抗天灾人祸的能力在当时是十分低下的,由于历时久远,对于此次瘟疫的起源也缺乏详实的考证。有观点(如雅典历史学家修昔底德)认为瘟疫起源于非洲的埃塞俄比亚,进而传到北部国家埃及和利比亚,再通过贸易路线进一步传入雅典旁的港口城市比雷埃夫斯(吕厚量,2009),因此城邦加强了对港口的监管;由于斯巴达和雅典的对抗状态,一部分雅典市民也怀疑斯巴达人在井水中投毒而导致了疾病,后续激增的患者数量才使得大家认识到这是场可怕的瘟疫而寻求解救措施,这也间接反映出此次瘟疫在当时的民众中仍然缺乏意识和正确的防治方法。尽管瘟疫起源无从探究,但是城市密集的人口、基础建设水平的低下都在不断加剧着瘟疫的肆虐。据修昔底德记载,“即使瘟疫的阴影已经笼罩着雅典城,仍有成群结队的农民涌入城市, 这些新来的人特别容易受到疾病的感染。由于没有足够的房屋供他们居住, 农民们便在城里搭起了许多茅棚。又闷又热的盛夏加上可怕的疾病, 使死亡人数激增。”(修昔底德,公元前430年)此时正值伯罗奔尼撒内战期间,斯巴达人占据了雅典城外的乡村地区,诸多乡村居民不得不迁入雅典城内,人口的不断涌入不断加剧着瘟疫的传播。

瘟疫的爆发也是一场无形的战争,雅典文明逐渐走向衰落,再也难以恢复往日的荣耀。这场瘟疫对雅典带来了巨大的损失,对瘟疫缺乏认识和防范的人们根本没有与此进行对抗的能力,加之瘟疫反复传染,人群大规模死亡。疫情不仅摧毁了人类的健康,也波及社会各方面,公民阶级遭受到巨大损失,内部的政治生态恶化,对外的军事对抗实力也严重削弱。瘟疫无疑在很大程度上影响了战争走向,人力和物力的匮乏使雅典最终于公元前404年向斯巴达投降。不仅军事败北,此次瘟疫也助推了雅典及时行乐的社会风气,民众心态发生了巨大变化,对社会秩序造成了破坏性的结构改变(周洪祥,2018);道德堕落和绝望情绪开始蔓延,社会秩序混乱(吕厚量,2009)。雅典霸权和文明的双双衰落加速了希腊的黄金时代的瓦解,在更广泛的维度层面上改变了社会和文明的更迭。

(二)中世纪晚期的黑死病

另一场影响深远的社会巨变便是中世纪晚期的“黑死病”,这场大瘟疫的爆发和延续持续了相当长的时间(1347至1353年),加之死亡率极高,在当时夺去了2 500万欧洲人的性命。此后的几十年间,黑死病又历经了几次反复的发作。此次疫情也成了欧洲历史上十分惨重的自然灾害。由于病人病状体现在身体呈现出可怖的黑色肿块,同时伴有高烧、咳血等症状,由此被称为“黑死病”。

黑死病同样具有高度传染性特征,被感染的人群甚至可以通过空气迅速传播病菌,对于缺乏现代医疗技术的欧洲无疑是一场迅速且巨大的灾难。以威尼斯为例,黑死病的传播在短短一年内就致使其失去了一半的人口。

对于此次疫情的起源大多认为是起源于中亚,并由此沿着中世纪的贸易航线逐渐蔓延至意大利半岛和法国马赛,此后又侵入法国其他地区和西班牙,进而波及到欧洲各国,几乎蔓延了整个欧洲(薛国中,2017)。现在医学考古和分子生物学技术的发展使得人们可以不断穷尽对黑死病的科学认识,然而在当时,人类在疫情面前惶惶不可终日,很多人甚至求助于宗教,纷纷把钱财捐给罗马教廷来寻求自身的庇护。在薄伽丘的《十日谈》中曾记载到:“有名的佛罗伦萨,流行一种致命的时疫,这疫病发源东方,究竟是受天堂的人们的怂恿,还是上帝因为我们做了许多罪孽特意赐给我们的刑罚,不大明了。”(薄伽丘,1350—1353)

对于疫情的防治也在《十日谈》中得到了较为详细的记载,一方面实行了较为科学的防治措施,包括对疫情点进行防疫扫除、强制隔离、卫生保健等措施,官方也颁布了相关法令,“污秽地方的大扫除、病人入城的禁止、个人保健的要点,种种的卫生法令都颁布实行过了。”另一方面,在神学泛滥和民智待启的中世纪,诸多民众也纷纷诉求于宗教,“篤信上帝的民众,也举行过仪仗严肃的巡礼,和其他敬神的仪式。”然而当时的医疗水平低下,医疗人员也甚缺乏,“许多不学无术的男女,因社会的需要,也开始执行医药业务。”最终,据薄伽丘记载,此次疫情的防治收效甚微,“全没有停止的迹象。”“究竟这病是确无治疗的可能,抑或医士们学识浅薄,不能究出致病的原因,所以也没有适当的疗法,很是一个疑问。”(薄伽丘,1350—1353)

这场瘟疫成为了欧洲中世纪的分野,许多历史和经济研究表明此次瘟疫对社会各个维度都带来了极大的冲击和全方位的动荡:上层社会和世俗贵族因有效的隔离而降低了死亡率,普罗大众暴露风险加剧,社会阶层出现了进一步的分化(李化成,2007);男性死亡率高于女性死亡率,女性在疫情之后在劳动分工中拥有了更多责任(Linda et al,1999);城市高度密集的居住生活环境带来了更高的死亡率,城乡的人口规模和结构发生巨变;劳动力的极速短缺重新塑造了社会经济制度,农奴获得自由,地主的经济地位提高,劳役地租向货币地租转变,农奴制加速瓦解;劳动力的成本提高改变了生产方式,经济的凋零下奢侈品的工业结构被迫转型,机械化也势在必行,工业革命的动力和要素已经初具规模;作为一场全欧范围的群体大规模创伤,黑死病使得“欧洲”的意识被整体塑造,最终形成了一种初级的欧洲认同(鲁道夫·宾尼、郭灵凤,2006),在更深远的意义上为欧洲带来了“漫长的改变”。

(三)地理大发现和疾病的传播

中世纪之后迎来了“地理大发现”时代,1415年葡萄牙人抵达北非休达,成为新航路西方世界向外殖民扩张的起点(G·R·波特,1988)。此后葡萄牙、西班牙、荷兰等都开启了自己的大航海时代,向外不断寻求廉价的生产原料基地、探索东方的奇珍异宝、开展自己的殖民扩张运动。南美大陆在这样的时代背景之下被纳入殖民运动的板块,以西葡为首的殖民者在南美洲建立殖民城市、镇压民族运动、种植新作物以开展国际贸易,同时也从欧洲带来了疾病。

诸多传染病随着殖民者的到来也开始蔓延开来,加之欧洲和美洲原住民的身体素质差异,导致印第安人对于此类疾病没有任何的抵抗能力。诸多学者对此进行了论述。Dunn在文献中曾提及,在欧洲开辟“新大陆”拓展殖民地初期,抵达南美的殖民者在开展殖民活动的同时也携带了诸多传染病,天花、麻疹、流行性感冒、斑疹伤寒、黑死病和其他传染病(Dunn et al,1972)在南美大陆蔓延开来,严重影响了当地印加人和阿兹特克人的健康水平和生存能力,死亡率也在此时期大幅度提高。在Diamond的著作中,西班牙首领皮萨罗以少量的队伍战胜了印加帝国,俘虏了首领阿塔瓦尔帕,其中成功的直接原因之一便在于欧亚大陆的传染性流行病,“具有相当免疫力的入侵民族把疾病传染给没有免疫力的民族”。

这大范围疾病的传播不仅造成了大多美洲原住民的伤亡,极大地损耗了战斗能力,也在精神和礼制层面带来了冲击,殖民者与印第安人的死亡率差异被看作是超自然的神明助佑,印第安人在心理层面感受到了“上帝的偏袒”,在文化心理上印第安式的宗教仪式、祭祀制度和生活方式也难以为继(麦克尼尔,2010)。南美大陆初期人口的迅速减少和社会动荡很大程度上加速了欧洲对美洲建立统治的进程,提高了殖民的彻底性和完整度。这对欧洲人控制南美起了决定性作用(Acemoglu et al,2003),由此,殖民者得以在当地形成社会组织、建立制度机构和开展经济活动。

(四)20世纪大流感

近代文明进入现代文明,20世纪以来人类社会在两次工业革命洗礼之下已经获得了生产力和科学技术的飞速发展,医疗技术和科学研究也有了新的突破,对待传染病逐渐积累了应对经验,社会政治结构和经济制度的稳定性得以提高。重大疫情的爆发和传播已经基本无力颠覆社会、导致一个文明的不可逆衰落,但其影响犹存,仍然在一个社会内部产生着强烈的冲击。

20世纪初席卷全球的大流感,蔓延波及了若干种族和地区,自1918年爆发到1920年结束时,它造成了全球数千万人的死亡(表3),是一场真正意义上的世界性流感。此次大流感剥夺了大批青壮年(20-40岁人群死亡率最高)的生命,这些死于流感的青年归属于“失去的一代”;大量劳动力的衰减造成了经济在短时间内震荡不前,在危机过后生产生活才逐渐恢复正常。青壮年丧失,留下了幼童和老人,若干没有劳动能力无所依靠的老人和幼童牵引出亟待解决的社会福利问题,公共卫生政策和医疗服务体系在流感过程中孕育变革——建立专业机构、建设疾病监视系统、中央进行宏观集中统筹,很多国家甚至将全民免费医疗和保健作为社会福利制度的一部分;国家开始介入公共卫生问题,政府的职能和角色被重新思考。

公众对信息的知情权匮乏引起了群体恐慌,政府机构面临着摆在眼前的问题:应如何合理引导民众行使知情权和监督权,“当权者必须珍惜公众对他们的信任。正途就是不歪曲真相,不文过饰非,也不试图操纵任何人。林肯是第一个这么说,也是做得最好的人。”(巴里,2013)而大流感中也有许多受到感染的孕妇,这些母亲在孕期感染,诞生的新一代身体健康和经济状况会受到长期的负面影响,Douglas Almond认为这一批出生的人在成年之后受教育程度、身体残疾率和收入都低于其他批次的出生人口,较低的社会经济地位同时带来了较高的公共转移支付成本(Douglas,2006),这场流感带来的创伤无疑是漫长而深远的。

(五)21世纪与SARS

进入到21世纪以来,影响最为深刻的疫情当属SARS(严重急性呼吸综合征)病毒,这场非典2002年在我国爆发,此后迅速波及到东南亚和全球其他地区。非典兼具高感染性和高致命性两大特征,根据卫计委公布的数据,中国大陆在此次疫情中感染病例共5 327例,死亡率约为6.6%。到2003年中后期疫情得以有效控制之际,这场非典已经被定义为一场世界性的传染病疫情。

1. 居民生活和市场经济

非典对于总体GDP的冲击是迅速的,在2003年第二季度,GDP增速直接从11.1%下降到9.1%,但这种冲击是一种短期冲击,三四季度疫情得以有效控制之际便迅速回升至下一年,总体的经济影响相对可控,且在2004年经济开始重新走高,保持了高速增长(图3)。

非典对于不同行业也呈现出非对称性的影响(图4),第三产业影响最为剧烈,第二产业相对较小且影响时间范围较短。总体而言,第二产业和第三产业的影响都是短期的,经济发展的中长期增长趋势并没有发生改变。对于第二产业而言,整体影响主要集中在第一季度末和二季度,自3月到5月工业增加值受到疫情影响出现连续下跌,但长期影响并不明显,在疫情后期甚至迎来了反弹式增长(图3)。③

其中第三產业成为重灾区,住宿餐饮、批发零售、交通运输等服务业遭到了严重打击,其中交通运输业增速下降5.4%,住宿餐饮业下跌达到3.6%,2003年5月份,社会消费品零售总额同比增速下降到了4.3%,消费规模短时间出现下滑,疫情降低了消费者信心(图5)。然而,第三产业与居民外出活动和经济行为息息相关,在疫情结束时期,相关行业也恢复到相对合理的水平。对于交通运输和住宿餐饮等呈现出了立竿见影的恢复效果,而对于文化娱乐和教育等则恢复周期较长,速度较为缓慢。④

SARS对资本市场的影响也是相对短暂的。A股市场因疫情的恐慌发生了抛售,但仅持续了一周,总体A股仍然处于熊市周期,疫情冲击集中反映在2003年4月18日至4月25日(表4)。沪深和恒生指数都在疫情期出现了下降,但是整体两者都在恐慌抛售过去之后反弹回升,从长期看市场对于疫情保持了信心,SARS对于股票资产的长期发展总体影响也不是十分严重。

2. 政府角色与公共服务

2003年SARS流行之后,公共卫生教育事业又重新聚焦于传染病防控上,中央大幅度增加了卫生防疫经费,特别是对于农村地区的经费投入。疾病的预防控制体系得以加强,全国建立了各级疾病预防控制中心,卫生检测和应急能力也有了长足的提高。

与此同时,政府开始加强自身的公信力建设,提高自身的应急能力和民众的知情权。非典前期许多农村地区甚至出现过迷信和抗非典的闹剧,一方面归咎于公共卫生意识和观念的普及缺乏与淡薄,另一方面又是对于政府自身公信力的一次挑战。此后小汤山速度、政府紧急出台应急条例且疫情得到有效防控时,良好的政府效率也在无形中提升着政府的公信力(龚培兴和陈洪生,2003)。每一次疫情的爆发和防控,都在检测着政府的管理效率,衡量着政府提供的公共产品和服务的有效性。政府是否及时反映、能否合理控制恐慌、如何满足公众需求,都是衡量政府公信力和服务角色的重要尺度。

综上,疾病一直都在人类历史变迁和文明发展中扮演着重要角色,从古至今,重大疫情的爆发都不同程度影响着我们:战争的走向、人类的迁移、民族的起落、意识形态的建构、社会制度的变革、产业的转型和科技水平的突破。

四、新冠疫情的挑战与启示

疫情不仅仅存在于历史洪流中,2019年末爆发的新型冠状病毒肺炎是当下我国与全世界正在面临的巨大挑战。截至2020年2月18日20时30分,我国累计确诊病例已达72 531例,累计死亡1 871例,现存重症11 741例。政府和无数的市场主体无不关注着疫情走向,面对疫情一方面需要宏观严格精准的防控措施,另一方面也需要最大限度减少对经济的冲击。很多人将此次疫情与非典进行对比,认为此次疫情不会改变经济增长的中长期趋势,然而今天的国际国内局势都发生了巨大变化,已经不可同日而语。这次疫情有一定的可能进入到前面所列的人类经历的重大疫情行列,对全球经济、政治、文化等方面产生分水岭似的重大影响。

(一)疫情的不利因素

1. 爆发时间、地点和爆发人数

新冠肺炎疫情暴发于春节前后,且核心地点位于交通便捷、流动人口多、人口密集度高的湖北省,大规模春运和返城加剧了疫情传播蔓延的风险,且感染人数远高于非典时期。此次疫情对于人员隔离、地区交通管制、群众检疫、教育工作的调整都带来了更高的协调成本和管控要求。

2. 中国经济增速和结构

非典暴发之际我国的经济仍处于高速增长时期,2001年入世为经济发展注入动力,市场化改革如火如荼,劳动力要素禀赋优势显著,整体经济仍然处于红利期,为后续经济快速回温奠定了良好的发展基础;与此同时,重灾区第三产业占GDP比重为42%,第二产业占比为45.6%,受疫情影响相对较轻。而目前我国经济增速已经有所放缓,人口红利正在消失,劳动力成本不断提高,同时产业结构的调整下第三产业于2019年已经增长至53.9%(图6),因此此次疫情带来的冲击可能会更大,经济恢复速度也会相对缓慢。

3. 全球经济放缓,国际形势不利

2008年金融危机打破了我国经济加速发展的周期,同时在后期全球经济复苏的步伐仍然缓慢,不论是绝对值还是相对于世界GDP增长来进行衡量,全球贸易和投资都已经显著减缓;大宗商品的价格下降;保护主义趋势和反全球化浪潮逐渐兴起;中美之间存在的贸易摩擦持续受到关注。新兴市场和发展中经济体应对世界经济改变的经验不足,风险也更大。此次疫情的暴露已经蔓延至全球范围,世界经济复苏的过程可能会受到进一步抑制。与此同时,世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,短期内会影响中国出口和投资。

4. 全球价值链成熟,贸易分工结构变化加剧风险

我国嵌入全球价值链过程深化,对外依存程度也总体提高,对外贸易依存度、出口依存度、进口依存度自改革开放后不断提高最后趋于稳定,在各大国中保持在较高水平(见表5及江小涓,2019)。由于我国在全球化生产中的地位,中国的供应商何时复工已经成为全球众多企业最关心的问题,80%以上的汽车零部件来自中国制造,湖北又是中国的大型生产基地,中国的企业停工无疑对整个世界汽车制造业带来影响;此外,手机、数码等电子产业都会因中国的产业链和制造链而暴露出进一步的风险;贸易摩擦和人力成本上升因素下已有部分跨国企业将自身生产供应链外迁,在2019年1-7月间,越南、柬埔寨、老挝等国的加工贸易已由于中美间的贸易冲突有了环比250%多的增加(图7)。此次疫情可能会进一步加快产业链、供应链和服务链的转移速度。在疫情扩散至全球范围的情况下,全球价值链的分布与转移将有更大的不确定性。

(二)疫情的利好因素

1. 前期防控经验,官方和民众反应更及时

抗击非典为此次疫情带来了经验教训,无论从政府反应还是公民防控意识方面都更加进步。在假期调整、疫情隔离、交通管制、教育教学安排、资源调配等方面官方措施更加及时有力;与此同时,公民的个人防护意识也更加普及,医疗科普预防渠道更加多元化,普及方式更加深入人心。此次疫情的另一显著特点是疫情发生以后信息相对公开透明化,官方和民间机构对疫情的实时跟踪和公开保障了民众的知情权,在社会范围内减少了恐慌现象。

2. 零售业线上线下渠道产业生态完善,生产力和居民生活水平受损程度下降

近年来,我国互联网和电商产业发展迅速,极大地便利了居民生活。此次疫情中,民众对于配送到家和线上购买的需求直线上升,居民消费的线上线下渠道将会持续提升。消费者行为和偏好的改变将会在很大程度上改变消费市场的竞争格局,给不同的生产商、零售商和供应商带来新的机会,利用此次危机调整经营结构、升级供应链建设,为自身的长期良好发展做准备。

3. 公共卫生事业进入新的阶段,制度化、科學化

正如第一部分所论述的,我国的公共卫生事业发展至今,已经有了较强大的应急能力和处理能力;全民抗击非典也为此次疫情提供了制度、设施、经验与教训。非典之后,全国各大城市基本建设了专门应对突发公共卫生事件的专科医院,同时SARS期间“小汤山模式”也被此次防疫广泛借鉴。与此同时,我国政府对社会的信息公开透明度明显提高,官方公共卫生统计信息披露的真实性和时效性也更加细化,目前已进行一日多次通报和更新;民众对于公卫事业舆论监督力度也在加强,社交网络对疫情的讨论和相关求助、政务资讯的传播更加通畅,全国性的公共卫生应急物资储备和调用机制也有了实质发展。新的公共卫生体系在更好地发挥着作用。

4. 国内国外的经济联动性不断加强,为对抗疫情带来了机遇

经济联动性不断增强也便于在更广泛的范围内发挥资源的配置效用,对外开放程度的深化有利于医疗前沿技术的共享;产业迁徙背景之下倒逼国内的产业布局优化、改善国内工业失衡现象;“用工荒”加快了工业智能化和5G应用场景落地进程,亟待出现新型工业化和新型信息技术的创新升级。

五、疫情启示及未来展望

随着公共卫生体系的建立和现代医学技术的进步,人类对于传染病和流行病的诱因、危害等都有了更科学的认识,瘟疫不再是人类社会的重要威胁。然而,人与疾病的关系外延也扩大了,处理疫情的能力也不仅仅是对患者的诊治和恢复公众的健康水平,一场疫情的爆发不仅事关公众的健康,也与国家治理、居民生活、制度变革休戚相关。关于如何处理疫情,不同的群体也有着广泛的争论,新的问题暂未诞生新的解决方案,因此这一节对于一些重要的问题、对国家内部防控疫情发展方向做出了未来展望。

(一)疫情处理模式的启示——方舱医院和小汤山模式

2003年,非典病毒爆发,“小汤山速度”下这些定点的病房在7天之内建成,收治了全国七分之一的非典病人。新冠疫情借鉴了此次经验,在10天内建成了武汉火神山医院,如今第一批治愈患者已经走出了这座“小汤山模式”的定点医院。作为专业合格的传染病医院,小汤山模式的医院具有高效专业的团队和分门别类的管理措施,可以有效集结优秀、高质资源进行救治,同时达到隔离效果。与之相对应,方舱医院在此次新冠疫情的防控中也发挥了重要作用,它的主要功能是对患者进行看护、观察等前期治疗诊断,一般由符合标准的大型场所改制而成,具有低成本、高收益的特点,可以最大限度提供床位和场所收治。

方舱医院和小汤山医院的疫情处理模式是一次在设计、施工、后勤、实践过程方面都具有示范效果,在重大疫情面前也显示了巨大的效果。疾病的迅速传播要求高效率的应对处理;疫情具有传染性要求专业的定点医院进行集中的隔离治疗,小汤山医院和方舱医院也正符合了高效、安全的特征,很大程度上缓解了爆发集中地区的诊疗压力。成功的建设更需要在有限的时间成本和物资预算范围内最大限度调动社会资源,这些也同样离不开顶层决策者、施工人员、维护人员的重要努力。如何将这些在紧急情况下建立的设施利用好保存好,并使其能够在危机发生时迅速投入使用,可能是本次疫情总结中最重要的一个问题。

(二)舆论引导与民众恐慌——有限以公众知情权为导向

政府和民众在公共危机中扮演着不同角色,而恐慌是民众在危机事件发生时的本能反应。疫情不仅传播着病毒,而且传递着社会恐慌。政府的职责也不仅仅在于管控疫情,也在于安抚民众情绪和提振市场信心。此次疫情的爆发,各种言论甚嚣尘上,短时间内人人自危,官方对诸多制造和散播谣言的典型分子进行了惩治,很多民众甚至在错误的导向之下对官方行为产生误解,对政府的公信力产生了质疑。政府的管控当然不意味着民众的恐慌,但如何平衡两者的关系?

保障信息的透明。詹姆斯·福里斯特尔曾有言:“政府工作的困难在于它不仅必须干得好,而且必须让公众相信它干得很好。”民众的恐慌很大程度上来源于信息的不对称,而通过多种渠道及时、有效、全面地反映疫情信息会使得民众了解疫情的防控真实情况,而避免因臆想和谣言造成信任危机。“真相还在穿鞋,谣言却已满天飞。”如此现象的背后是真相的缺失和公众的蒙昧。危机管理和舆情处理的第一步是需要打开信息的通道,在此过程中,需要信息资源的快速整合和多信息渠道的不断完善。

有底线的透明。保障公众的知情权不等同于将社会公众的满意原则作为政府公信力的唯一参考尺度。信息的放开不等于权力的放开,政府对自身权力的让渡是有限度的。一方面,政府对于资源的整合、信息的收集能力和速度都存在着边界,如果在低效状态下仍以权威者自居可能反而收效甚微,因此有必要将舆情放开,引导媒体的参与;而另一方面,公众本身是有限理性的主体,具有从众效应且易受群体性情绪煽动;许多媒体作为企业,在市场活动中以盈利为导向,倾向于满足公众对信息价值的选择偏好,并加大夸大性、煽动性的误导,也会反方向加大公众对自身的不确定性。政府需要收紧的权力在于处理新闻真实和法律事实的关系,合理引导公众的情绪,既给公众满足诉求的平台,也要平衡事件与事态的发展。

(三)政府介入和市场行为——政府有必要协助市场

此次疫情中爆发了“口罩慌”,一线医护人员和普通民众所需口罩出现大规模短缺;蔬菜、肉蛋奶在一些超市甚至出现了“天价”现象;一些厂商大发国难财。诚然,这是市场机制运行下供给与需求矛盾的必然结果,民众的一哄而上更是造就了群体性的过剩消费,市场机制的分配结果是最终价高者得——“看不见的手”在此时并未得以有效地配置资源,政府的介入是必要的。

然而,政府如何介入是另一个关键的问题。面对民众的诉求,政府应更注重从供给端进行介入。在需求端,限购政策可以在一定程度上抑制囤积行为,但也可能会进一步抬高灰色市场的价格,甚至打击到供给的意愿,产生事与愿违的结果;政府介入的着力点应该更多的放在供给端,提高供给才是更深刻的市场秩序调节,一方面对生产商进行补贴性的经济引导,提振其市场动机,另一方面政府也可以通过直接调动资源来提供公共物品和服务,定向免费提供给高需求人群。对于困境中的中小企业,急需针对性的扶持政策为它们注入活力,包括减税、财政补贴和债务的延迟支付。而在疫情过后,官方還需要进行制度建设,对企业的产权进行合理保护,引导市场环境的公平。

(四)财政分配和慈善经济——发挥国家和社会两个维度的再分配功能

当疾病环境和卫生条件影响了制度选择时,它们也可以在塑造经济发展方面发挥重要的间接作用(Acemoglu,2003)。此次新冠疫情也引发了对国家治理体系和制度改革的思考。在此次疫情中,民众的热情高涨,在赈灾救济、疫情监控、辟谣防谣、官员履职等方面都发挥了巨大的推动作用,但在此过程中也鱼龙混杂,存在着很多不稳定、不确定的因素,提高了社会治理的。这些积极和消极现象都说明,需要建立一个公众社会层面的制度,将社会公众层面的行为纳入可供参考的框架中去。

目前,我国疫情防控的唯一权威主体是官方政府,经济资源的再分配是财政行为。国家财政作为国家宏观调控的重要手段之一,对于资源配置、经济发展、科教文卫事业起到了重要支撑作用,具有自身的强大优势。但财政职能有效发挥取决于多重因素,且在重大疫情時财政资源的调整弹性变得更加敏感,资金调度、需求保障、周转速度、医患费用、审批流程、采购条件等都与之相关。我国具有集中力量办大事的优势,短时间内可以调动大量的人力财力物力,但与此同时,财政本身在应对重大疫情时,由于自身“自上而下”的特点在具体细节中难以面面俱到;同时,1993年分税制改革之后,地方财政和中央财政之间的关系更加明晰,在危机面前存在协调和沟通成本,地方财政之间的资源也不平衡,地区间存在着差异。在面对疫情的时候,从中央向地方的部分放权应该有利于各地更好地处理和解决当地的疫情变化,这一点在本次疫情处理中体现得较为明显。

葛兰西的国家理论中,国家是政治国家和市民国家的结合体,政治国家是国家的权力机构和统治机关;社会国家扩大了国家的外延,学校、媒体等社会组织同样属于上层建筑的一部分。社会国家维度的拓展影响着民众的价值观和国家认同感,而重大的公共危机的有效应对也需要在社会国家层面的建构。

慈善具有非强制性和自愿性,在我国的实践主体仍然以民间主体为主。具有“自下而上”的特点,最小的个体可以细分到一个公民,但发挥的作用可以惠及一个更大的群体、涵盖一个地区。慈善具有自身的优势,在总财富一定的情况下,由于边际效用递减规律,财富在不同群体间的转移可以改变财富过度集中状况、优化社会的整体福利;它以其自发性、主动性和局部性具有更小的社会阻力和更低的资源调整成本,将慈善纳入经济制度和决策中有利于社会市民维度上有效对待公共危机,发挥社会层面的资源再分配功能。而在此维度,尽管存在着个人和组织的高效和良序,但广泛存在着权力滥用的灰色空间、公众的误解和优秀慈善主体申诉渠道的申诉无门——社会维度层面的再分配需要在制度建设、法律建设、市场建设的前提下纳入规范分析的框架下,具有清晰的标准参照系。

六、总结

回顾中国近百年的公共卫生事业发展历程和人类文明社会重大节点的疫情,本文对中国各时期防控的特点和社会发展与疫情进行了选取概括。从历史回到现实,如今的新冠疫情蔓延带来了危机和启示。人与疾病的关系这一命题在如今已经扩大了外延,因此本文也对当下广泛存在的几个问题进行了探讨。

今后在疫情防控和公共治理中应针对新的问题提出新的解决方案。在重大应急预案面前,长期借鉴小汤山模式和方舱医院模式,既要注重高效性和安全性,也要保持合理的成本预算比例,杠杆式调动社会资源;在处理公众恐慌时,应有效保障信息的透明和公众知情权,同时守好自身防线,平衡事态发展;在处理政府与市场的关系时,合理协助市场提供政策性间接引导和直接扶持,营造尊重产权、公平交易竞争的市场环境;在资源分配和调动上,创新性发挥国家和社会两个维度的再分配功能,将慈善经济纳入可管、可控、可参考的框架之下,发挥民众的主动性,激发社会资源的活力。

总之,对抗重大疫情和社会公众危机的历史也是一部人类自身发展的历史,在此过程之中,对历史的反思、对当下的严格把控、对未来的不断建构成为了社会文明发展的动力。

注释:

① 原文引自中国第一历史档案馆《民政部为京师设立防疫局拟定章程请旨事奏折》。

② 原文引自中国第一历史档案馆《黑龙江巡抚周树模为报黑龙江省鼠疫渐平办理情形事奏折》。

③ 观点参考了华信研究所的研究报告《新冠疫情对我国工业的影响及对策建议》。

④ 例如,许多咨询公司也多次提到这个观点,如贝恩咨询公司在其《新型冠状肺炎困得住中国经济吗?》一文中对此也进行了论述。

参考文献:

[1] [美]巴里.大流感:最致命瘟疫的史诗[M].钟扬等,译.上海:上海科技教育出版社,2013.

[2] [意]十日谈 薄伽丘著;闽逸译.十日谈[M].长春:时代文艺出版社.1996.

[3] 龚培兴,陈洪生.《政府公信力:理念、行为与效率的研究视角——以“非典型性肺炎”防治为例》[J].《中共中央党校学报》2003年第3期。

[4] G·R·波特. 新编剑桥世界近代史,第一卷[M]. 北京:中国社会科学出版社.1988.

[5] [美]麦克尼尔,著. 瘟疫与人[M]. 北京:中国环境科学出版社.2010.

[6] 毛群安.从爱国卫生运动到建设健康中国[J].中国卫生,2019(10):20-21.

[7] 李秉忠.关于1918~1919年大流感的几个问题[J].史学月刊,2010(06):84-91.

[8] 李化成.黑死病期间的英国社会初揭(1348—1350年)[J].中国社会科学, 2007(03):189-200+207.

[9] 李洪河. 往者可鉴——中国共产党领导卫生防疫事业的历史经验研究[M]. 北京: 人民出版社, 2016.

[10] 李立明.新中国公共卫生60年的思考[J].中国公共卫生管理,2014,30(03):311-315.

[11] 鲁道夫·宾尼,郭灵凤.欧洲认同的历史起源[J].欧洲研究,2006(01):132-143+159.

[12] 吕厚量.改变了雅典命运的瘟疫[J].世界文化,2009(11):46-47.

[13] 江小涓.新中国对外开放70年:赋能增长与改革[J].管理世界,2019,35(12):1-16+103+214.

[14] 薛国中.逆鳞集续编[M].世界图书出版公司北京公司.2017.

[15] [古希腊]修昔底德著;吴于廑译.修昔底德《伯罗奔尼撒战史》选[M].北京:商务印书馆.1963.

[16] 周洪祥.瘟疫加剧雅典城邦衰落[N].中国社会科学报,2018-05-07(005).

[17] 华信研究院:《新冠疫情对我国工业的影响及对策建议》,华信研究院。

[18] Acemoglu,D.,Robinson,J.,and Johnson,S.,2003, “Disease and Development in Historical Perspective.” Journal of the European Economic Association,1 (2-3),pp.397~405.

[19] Almond,D.,2006, “Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long-Term Effects of in Utero Influenza Exposure in the Post-1940 U.S. Population”,Journal of Political Economy,114(4),pp.672~712.

[20] Dunn, Richard S.,Crobsy, Alfred W.,1973,“The Columbian Exchange:Biological and Cultural Consequences of 1492. Westport”,The Journal of American History,vol.60,pp.420~422.

[21] Linda E .Mitchell (ed.),1999,Women in Medieval Western European Culture,New York and London Garland Publishing Inc,p.44.

The New Coronavirus and Other Major Pandemics: A Review

LI Zhi-yuan HAN Jing

Abstract: We are now facing the challenge of the severe epidemic of new coronavirus. It might cause problems to the public health and bring some economic or social difficulties. This paper reviews the development of public health system of China and the history of severe epidemics in the past. We then review the epidemics that have caused the most fundamental impacts in human history. Based on the insights from reviewing the past, the paper discusses the factors that may limit or amplify the impacts of the current epidemic, compared with previous ones. We further discuss the lessons that should be learned from this occurrence and steps to prevent future occurrences.

Keywords: New Coronavirus, Major Epidemics, Public Health,

〔執行编辑:华岳〕