设立扶贫改革试验区的政策效应评估

吴志军 黄显池

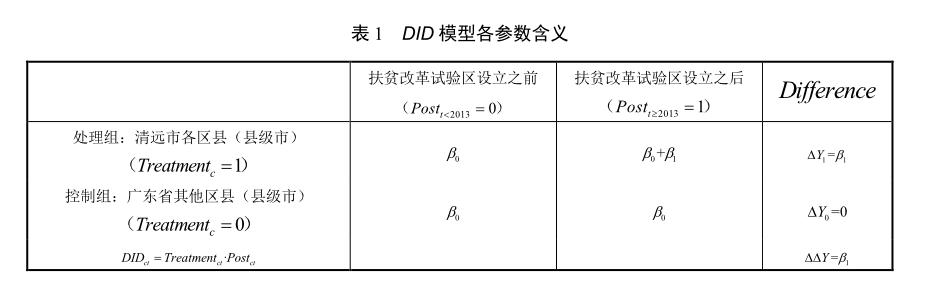

摘 要:设立扶贫改革试验区对推动扶贫改革创新、探索适合本国国情的扶贫发展道路和建立2020年后扶贫时代长效扶贫运行机制具有重要意义。本文将国家设立广东省清远市为首批扶贫改革试验区之一作为准实验,基于2000-2017年广东省县域面板数据,采用倾向得分匹配-双重差分法(PSM-DID)来识别扶贫改革试验区的设立对推动当地经济发展的政策效应。研究表明:①在无控制个体和时间效应下,试验区的设立显著提升了当地经济发展水平;控制个体或时间效应情况下,仅对实际人均GDP的影响较为显著且处理组比对照组平均提高了11.67%;②在考虑其他影响因素时,政府支出规模和储蓄水平并未对当地经济发展起到积极作用,即存在政府支出对私人投资“挤出效应”;③异质性分析表明少数民族区县与普通区县(县级市)相比,試验区的设立并未对二者产生显著差异。此外,该政策的实施也并未对清远市周边邻近地区产生正向的“溢出效应”。④通过中介效应得出该政策的扶贫具体措施明显提升了当地经济的发展,尤其在第二产业、金融贷款和教育等方面效果显著。最后,本文对此提出几点政策建议。

关键词:扶贫改革试验区;精准扶贫;倾向匹配得分;双重差分;脱贫攻坚

一、引言

1987年,邓小平同志会见捷克斯洛伐克总理什特劳加尔时就明确指出:“贫穷不是社会主义,社会主义必须摆脱贫穷。”随后历届政府一直高度重视全国的扶贫开发工作。“消除贫困、改善民生和逐步实现共同富裕”是社会主义的本质要求,也是党确定的重要扶贫战略思想。确保在2020年全面建成小康社会之际,在现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫是我们党向世界作出的庄严承诺。

我国自1978年改革开放以来取得巨大进步,全国经济得以跨越式大发展。截至2017年底,全国居民人均可支配收入为25 974元,扣除价格因素,比1978年实际增长了22.8倍,年均实际增长8.5%左右。然而,我国是14亿人口的大国,其中农村人口数量众多,再加上近几十年经济的快速发展,带来的城乡居民收入差距也逐渐扩大,区域经济发展的不协调不充分问题日益显现,其中,集中反映在农村地区尤其是偏远落后山区的贫困问题更加突出,基尼系数也在高位徘徊。

党的十八大以来,中共中央总书记习近平对扶贫开发工作一直高度重视,并创造性地提出“精准扶贫、精准脱贫”的基本方略,并对坚决打赢脱贫攻坚战、确保2020年如期实现全面小康作出重要指示,这些极大地推动了扶贫减贫理论、制度和实践的创新。进入新时代,我国在脱贫攻坚战上力度之大、规模之广、影响之深是前所未有的,并切实取得了决定性进展。贫困人口从2012年底的9 899万人减少到2018年底的1 660万人,连续6年平均每年减贫1 300多万人,贫困发生率由2012年的10.2%下降到2018年底的1.7%。

虽然我国在脱贫攻坚战中取得决定性进展和历史性成就,但同时也要看到,随着即将到来的2020年全面实现小康日益临近,脱贫攻坚战到实现全面胜利仍面临着不少困难和挑战,其中深度贫困问题依然突出,越到脱贫攻坚的后面越是难啃的“硬骨头”。截至2018年9月,仍有670多个贫困县还没有全部摘帽,尤其在广大西部地区如西藏、四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州等地的贫困发生率高达14.6%。而2017年底,全国各省区市所确定的334个深度贫困县的贫困发生率达11.3%,有1.67万个村贫困发生率甚至超过20%。如果按照贫困县和贫困村贫困发生率平均每年下降3-4个百分点,那么照此速度,在2020年全面实现小康,如期完成脱贫攻坚任务将十分艰巨。

我国脱贫攻坚战进入全面冲刺阶段的关键时期,为探索2020年后扶贫时代的长效扶贫运行机制,突破扶贫开发体制机制障碍,寻找新途径,2013年1月,国务院扶贫办确立了以辽宁省阜新市、浙江省丽水市和广东省清远市为首批“扶贫改革试验区”。基于此时代背景,本文选择以2013年1月国务院扶贫办设立广东省清远市为首批扶贫改革试验区为例,基于2000-2017年广东省县域面板数据,采用倾向匹配得分与双重差分法相结合方式,对国家设立扶贫改革试验区的政策效果进行评估。本文的边际贡献在于首次采用2000-2017年广东省县域面板数据,结合科学的评价方法,系统检验了扶贫改革试验区的设立对地区经济发展的净效应。其次,采用倾向匹配得分和双重差分法相结合方式可以克服以往研究中存在的估计偏差,尤其是在现实中“共同趋势假设”难以满足的情况下,识别出设立试验区对当地经济增长的推动作用。此外,还结合多种方法对结果进行了一系列稳健性检验和机制分析。综上,论文的其余结构安排是:第二部分介绍了关于消除贫困的文献综述、扶贫改革试验区设立的政策背景以及两个理论假设;第三部分是构建计量模型,并对数据的来源和各变量进行了说明;第四部分对设立扶贫改革试验区的成效进行实证检验;第五部分是总结本文的核心结论,并基于此提出相应的对策建议。

二、研究综述与理论假设

减贫是全世界范围内都在努力的一个方向,各个国家的政府为此也在不断地缩小收入差距,降低贫困的概率(Zhang et al.,2015; Tollefson,2015)。在此之前,已有不少学者对如何界定贫困和消除贫困分别进行了专业性的分析和研究(Ravallion and Montalvo,2009;Liu et al.,2016)。从世界的角度出发,各个国家的政府都根据本国的实际情况相应地提出了扶贫政策,并对相应的扶贫政策进行分析评估。不论是国外还是国内,都有很多学者对减贫扶贫的问题进行了多方面的研究,在一定程度上有实际意义。针对贫困问题如何有效地缓解,从而提高人民的生活水平,公共财政政策是一个不错的选择(Gittle,2010)。Conchada and Rivera(2017)认为菲律宾出台的非食品补助计划对于减贫来说是一个不错的选择。Deepak and Sharma(2009)认为适当增加财政支出(例如,就业保障及转移支出计划等)可以对扶贫起到一定的推动作用。

我国作为一个人口大国,减贫扶贫也成了一直以来的任务。为了更好地实现脱贫,国内许多学者首先对贫困如何界定进行了详尽研究,并且总结了多种测度贫困的方法(万广华和张茵,2006;王祖祥,2006;章元,2013;宋扬和赵君,2015;朱梦冰和李实,2017)。此外,贫困人口的识别依然是脱贫的重要一环,所以陈志钢等(2019)认为教育、健康分别是农村、城市多维贫困中受剥夺最严重的方面,农民工成为城市贫困人口新的主要构成,妇女、儿童和老人等特殊群体的贫困状况是城乡减贫工作需要共同关注的问题。除了对贫困的标准进行不同的划分与界定,要想真正实现脱贫,对贫困的原因进行分析也是必不可少的。而收入水平低是贫困的一个重要表现因素,解决收入问题也是脱贫的关键一招。学者汪三贵(2007)首先对贫困村贫困的原因進行了分析,认为收入水平、基础设施、社会服务可获得性以及偏远程度等因素是决定贫困的主要因素。夏庆杰等(2010)则认为收入增长是导致贫困下降的主要原因。此外,张永丽等(2017)发现贫困户不仅存在收入层面的贫困,而且在交通、教育和健康方面的贫困更加严重,多维贫困发生率较高。刘波等(2017)通过研究居民的主观贫困因素,发现居民所住区域、受教育水平、工作类型、家庭财富、医疗保险、婚姻状态等对消减主观贫困存在一定的影响。

如何减贫和精准扶贫也是学术界比较关注的一个话题,很多学者从不同的角度进行了细致的研究。马小勇和吴晓(2019)认为推动扶贫工作关键在于瞄准真正困难的农村家庭,而扶贫的精准性直接关系到扶贫资金的配置效率,从而影响最终的减贫效果。刘建生等(2017)认为产业精准扶贫是实现贫困人口增收发展的有效路径。姜婧(2018)则尝试从社会治理的角度落实“精准扶贫”的战略思想。郑志龙和王陶涛(2019)研究表明,社会资本参与精准扶贫对行政村农业结构、农村治理结构的改善及农民能力、生活合作意识、可持续发展势头等的增强均有显著的正向溢出效应。毕娅和陶君成(2016)还提出了社会众筹扶贫的概念和模式,研究表明相较于传统扶贫模式,社会众筹扶贫模式的优越性和实践形式,在精准扶贫政策下也产生了一定的积极影响。为了更好地实施精准扶贫,卢盛峰等(2018)认为中国现行转移支付体系具有较好的“精准扶贫”效果。解垩(2017)发现,如果公共转移支付的筹资方式为直接税或者采用间接税筹资的方式会显著降低贫困发生率。光伏扶贫作为绿色减贫的一种,是光伏发电与精准扶贫的有效结合,是我国扶贫工作中的重要举措之一(许晓敏和张立辉,2018)。宁静等(2018)研究发现易地扶贫搬迁降低了农户的贫困脆弱性,这意味着易地扶贫搬迁是一种有效的扶贫手段,能够从根本上解决自然禀赋所导致的贫困。

国家在扶贫的力度上是前所未有的,而为了能够更好地达到精准扶贫效果,对各项扶贫政策进行评估也是极其关键一环。黄志平(2018)采用PSM-DID方法研究了国家级贫困县的设立对当地经济的促进效果,并发现对于国家级贫困县,主要是通过优化产业结构和提高固定资产投资水平等方式有效推动当地经济发展。与本文相接近的文献是,张国建等(2019)将辽宁扶贫改革试验区试点视为一次自然实验,并采用双重差分法识别出,该政策的实施显著促进了县域经济发展。刘建生等(2017)则认为产业贴补和金融扶持政策的稳定性会影响产业精准扶贫政策的运行和成效。贾俊雪等(2017)研究发现,我国扶贫政策以单纯的“输血式”来实现是远远不够的,应该通过融合“自上而下”和“自下而上”两种扶贫机制从而增强村级民主,提高扶贫瞄准度及其效果。申云和彭小兵(2016)在产业扶贫方面提出了更加完善的方式。崔艳娟和孙刚(2012)发现金融发展虽可以间接提高穷人的收入水平,但金融波动和金融服务成本会抵消金融发展的减贫效果。

大量的文献(姜婧,2018;贾俊雪等,2017;朱梦冰和李实,2017;宋扬和赵君,2015;陈飞和卢建词,2014)对于扶贫领域取得的经济绩效进行了细致的分析和评价,但是依然存在几点值得进一步探讨的地方。首先,更多的学者集中于致贫的原因和如何脱贫上(章元等,2012;岳希明和罗楚亮,2010;夏庆杰等,2010;王祖祥等,2009;徐月宾等,2007;万广华和张茵,2006),对于扶贫政策起到的效果并没有太多的研究,尤其在扶贫改革试验区这一政策上的实证研究很少。其次,鉴于扶贫领域的样本选取有限性和数据难以获取,再加上分析方法存在局限性,使得现有文献关于扶贫政策对驱动当地经济的发展效果评估不一,尤其是该政策是否真正推动了经济发展仍需科学严谨的检验。此外,政策的具体扶贫措施在经济推动作用方面是不同的,既有的文献未能进一步识别扶贫政策的具体措施促进经济绩效的作用。

2013年1月16日,国务院扶贫开发领导小组决定将辽宁、浙江、广东3个省份的阜新市、丽水市、清远市设立为“扶贫改革试验区”1,该试验区承担着探索扶贫开发的发展新模式、创新扶贫开发制度、完善符合我国国情的扶贫开发战略的重任。国家设立“扶贫改革试验区”是一项重要的国家层面减贫政策,该政策对当地经济增长的净效应、具体扶贫政策的机制成效都有待进一步检验。基于此和上述文献分析,本文提出如下两个理论假说:

假说1:国家扶贫改革试验区的设立能有效推动当地经济的发展。

假说2:国家扶贫改革试验区的设立可以通过多种方式的扶贫具体措施间接促进当地的经济发展。

三、模型选择、数据来源与变量说明

1. 模型选择

2013年1月,国家颁布了《国务院扶贫开发领导小组关于设立扶贫改革试验区的复函》,批准辽宁省阜新市、浙江省丽水市和广东省清远市作为第一批扶贫改革试验区1,这政策可被看成一次准自然实验。基于此,本文选取广东省清远市为扶贫改革试验区的代表,采用倾向匹配得分和双重差分方法来识别扶贫改革试验区的设立对推动当地经济发展的净效应。

由于双重差分的隐含前提假设是:即使没有受到外部冲击如政策变化影响,实验组和控制组的时间趋势必须一致即满足共同趋势假设。但是无论从收敛理论还是从现实情况来看,这一假定可能难以得到满足。为此,本文采用Heckman et al(1997,1998)发展的PSM- DID方法来解决这一问题。其基本思想是:在实行扶贫改革试验区政策之前的控制组找到某个区县(县级市)j,使得j与实行了扶贫改革试验区政策的实验组中的区县(县级市)i尽可能相匹配,即Xi≈Xj。当区县(县级市)的个体特征对是否实施了扶贫改革试验区的政策效应取决于可观测控制变量时,基于可忽略性假设,个体i和个体j进入控制组的概率相近,从而具有可比性。可见,通过倾向得分匹配方法可以很好地解决双重差分法中实验组和控制组在受到扶贫改革试验区政策影响前如若不满足共同趋势假设这一严格条件所带来的问题。本文通过Logit回归来估计处理组变量和控制变量的倾向得分,进而预测每个区县(县级市)设为扶贫改革试验区的概率,再计算扶贫改革试验区的每个区县(县级市)结果变量在被设为试验区前后的变化。对于扶贫改革试验区的每个区县(县级市)i,计算与其相匹配的全部非扶贫改革试验区的区县(县级市)在政策前后的变化,通过将二者相减即得到扶贫改革试验区政策的平均处理效应(ATT),从而可以有效度量该政策对当地经济发展的实际净效应。

2. 数据来源

鉴于数据的可得性,本文仅选取2000-2017年广东省78个区县(县级市)1的面板数据作为样本来评估国务院扶贫办设立广东省清远市作为首批扶贫改革试验区之一的政策效果。数据主要来源于《中国县(市)社会经济统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》、国泰安CSMAR县域经济数据库以及各地市历年统计年鉴。由于从各大数据库下载的数据属于名义变量,为消除价格因素的影响,本文采用Li et al(2016)的方法即广东省地区居民消费价格指数(CPI),以1999年为基期进行名义变量的价格调整。具体操作是用各个名义变量除以1999年为基期的广东省居民消费价格指数进而得到相应的实际变量,然后根据表2计算公式对各变量进行对数或均值化处理,以此尽可能减少异方差对估计结果的影响。

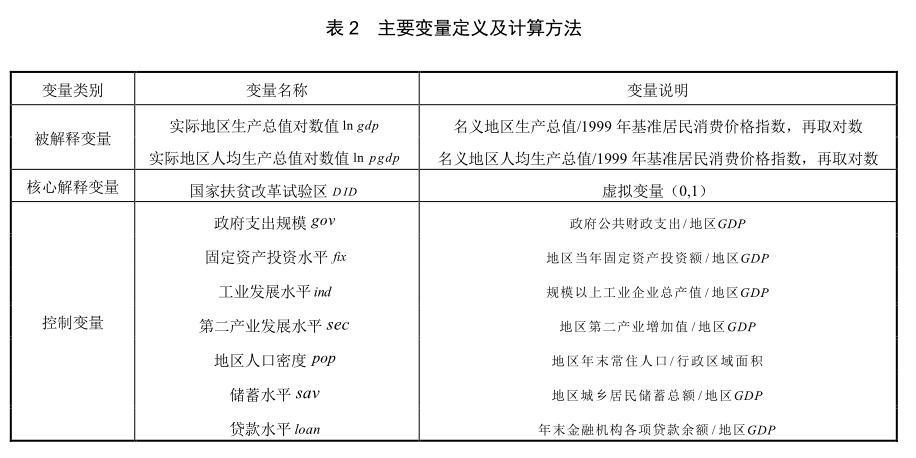

3. 变量说明

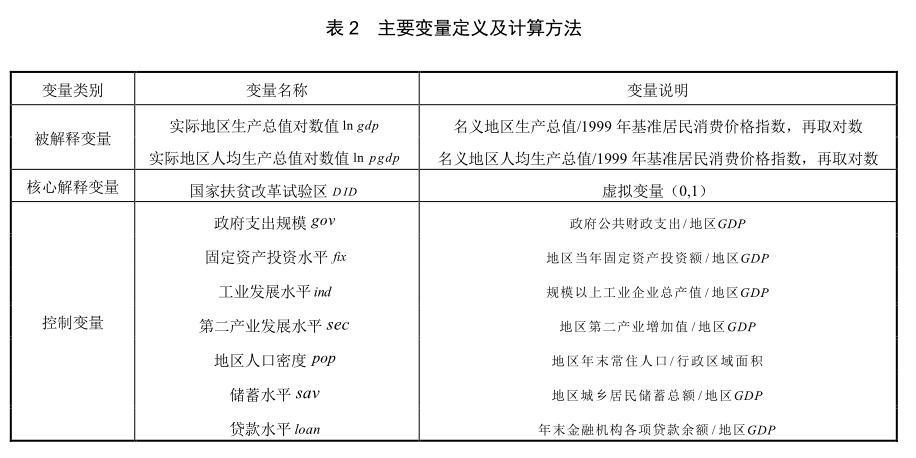

(1)被解释变量。本文的被解释变量根据刘瑞明和赵仁杰(2015)、黄志平(2018)等相关文献的普遍做法,以实际地区生产总值对数值lngdp和实际地区人均生产总值对数值ln pgdp作为Yct。其中,实际地区生产总值对数值lngdp和实际地区人均生产总值对数值ln pgdp是根据CPI进行调整所得。

(3)控制变量。根据相关文献,影响一地区经济发展水平的Control控制变量包括(但不限于):①政府支出规模,本文通过政府公共财政支出/地区GDP来衡量政府对推动当地经济发展的实际作用;②固定资产投资水平,度量当地固定资产投资水平是采用地区当年固定资产投资额/地区GDP来反映;③工业发展水平,采用规模以上工业企业总产值/地区GDP来衡量该地区的工业发展程度;④第二产业发展水平,度量第二产业的发展程度则通过地区第二产业增加值/地区GDP来测度;⑤地区人口密度,考虑到广东省是全国劳动力输入大省,本文采用地区年末常住人口/行政区域面积来衡量该地区的人口密度,而并非用户籍人口占行政区域面积来衡量;⑥储蓄水平,采用地区城乡居民储蓄总额/地区GDP来准确度量当地的储蓄率;⑦贷款水平,采用年末金融机构各项贷款余额/地区GDP来衡量金融贷款对当地的经济发展的拉动作用。

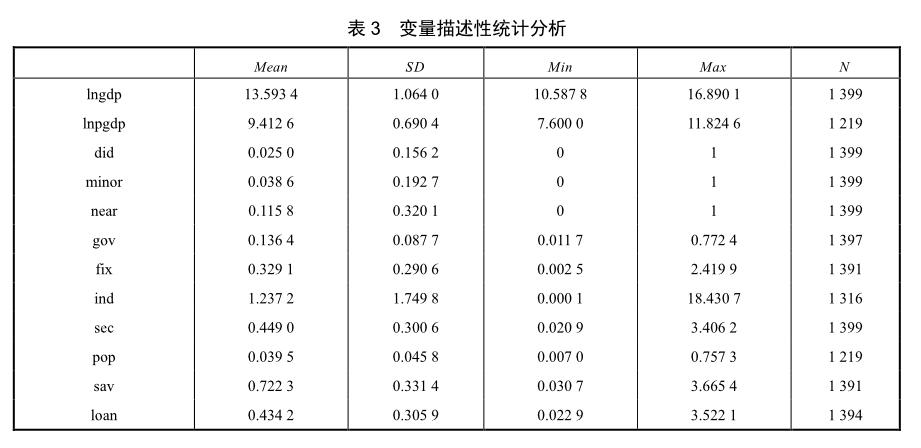

具体各变量的描述性统计如表3所示。

根据表3,除了ind即工业发展水平外,其余各变量的标准差均偏小,这可有效减少设立扶贫改革试验区的自选择偏误带来的内生性问题。ind的标准差偏大,表明规模以上工业企业在广东省内区域分布不平衡的问题突出,更多规模以上工业企业集中于珠三角地区,而粤北和粤西一带的工业经济发展水平是十分滞后的。从均值角度来看,sec、sav和loan都比較高,反映了样本县的第二产业发展水平、资本形成和放贷水平都较高,这对加快促进地区的经济发展起到十分重要的作用。

四、实证结果及分析

本文采用DID方法来检验假说1,即国家扶贫改革试验区的设立对推动当地经济发展的净效应。此外,为了观测扶贫改革试验区的政策是否存在时滞性以及除了该政策冲击外,存在其他政策的随机因素干扰也可能导致对扶贫改革试验区的经济发展产生影响,借鉴刘瑞明和赵仁杰(2015)、袁航等(2018)的做法进行了相关稳健性检验。最后,进一步探究了扶贫措施对当地经济发展的传到机制,并对假说2进行了中介效应检验。

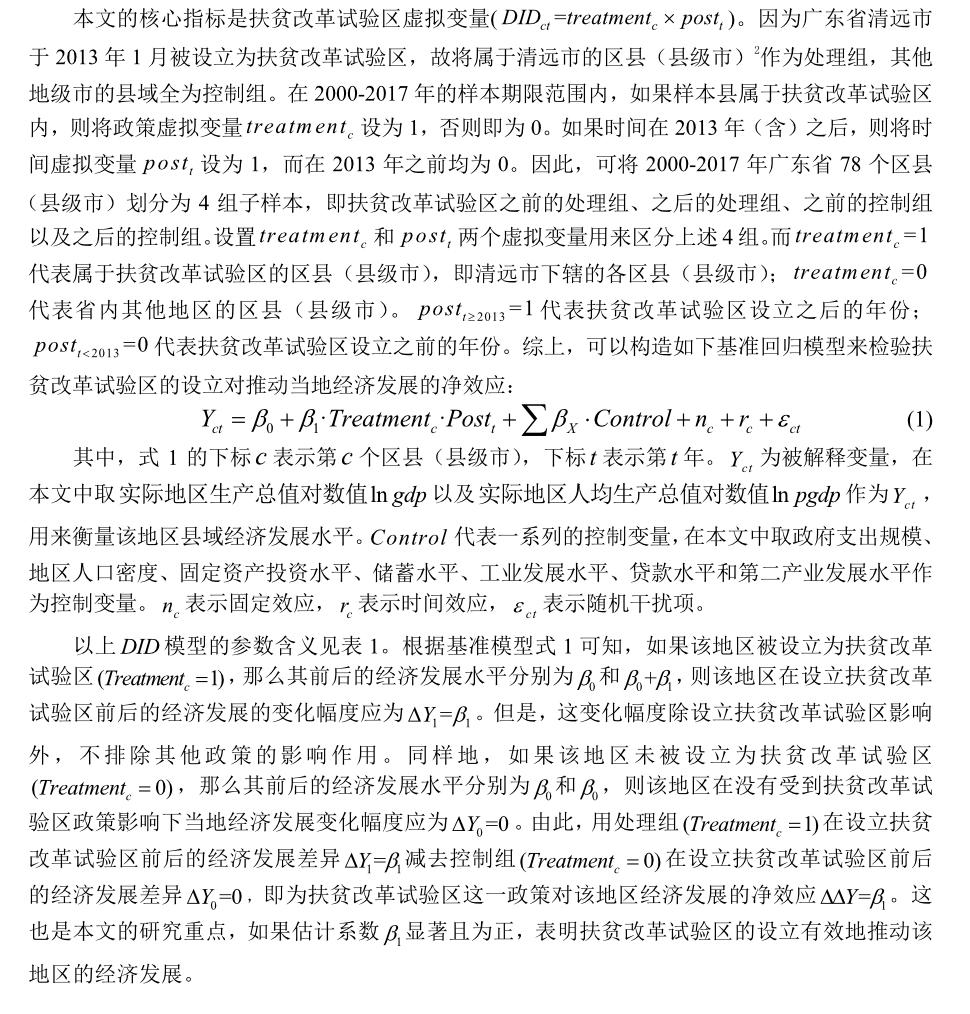

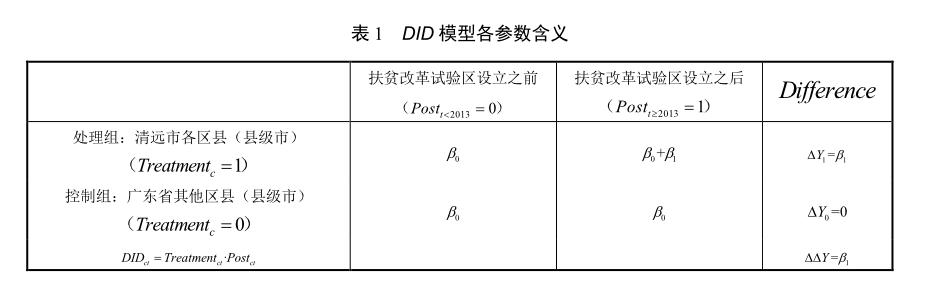

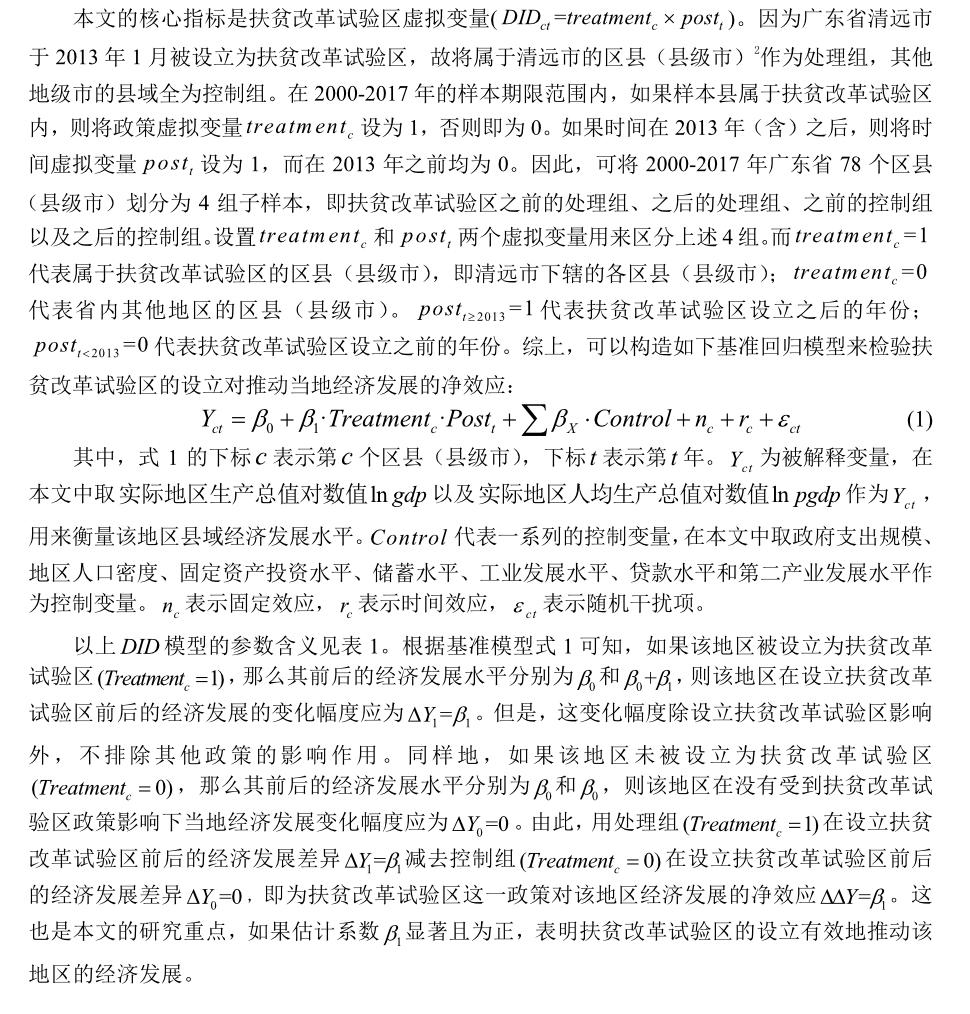

1. 基准模型回归结果

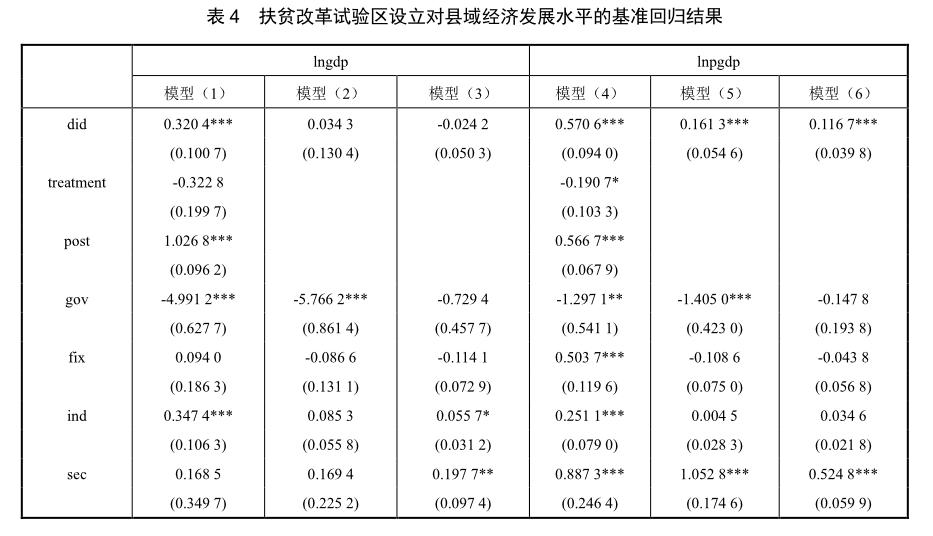

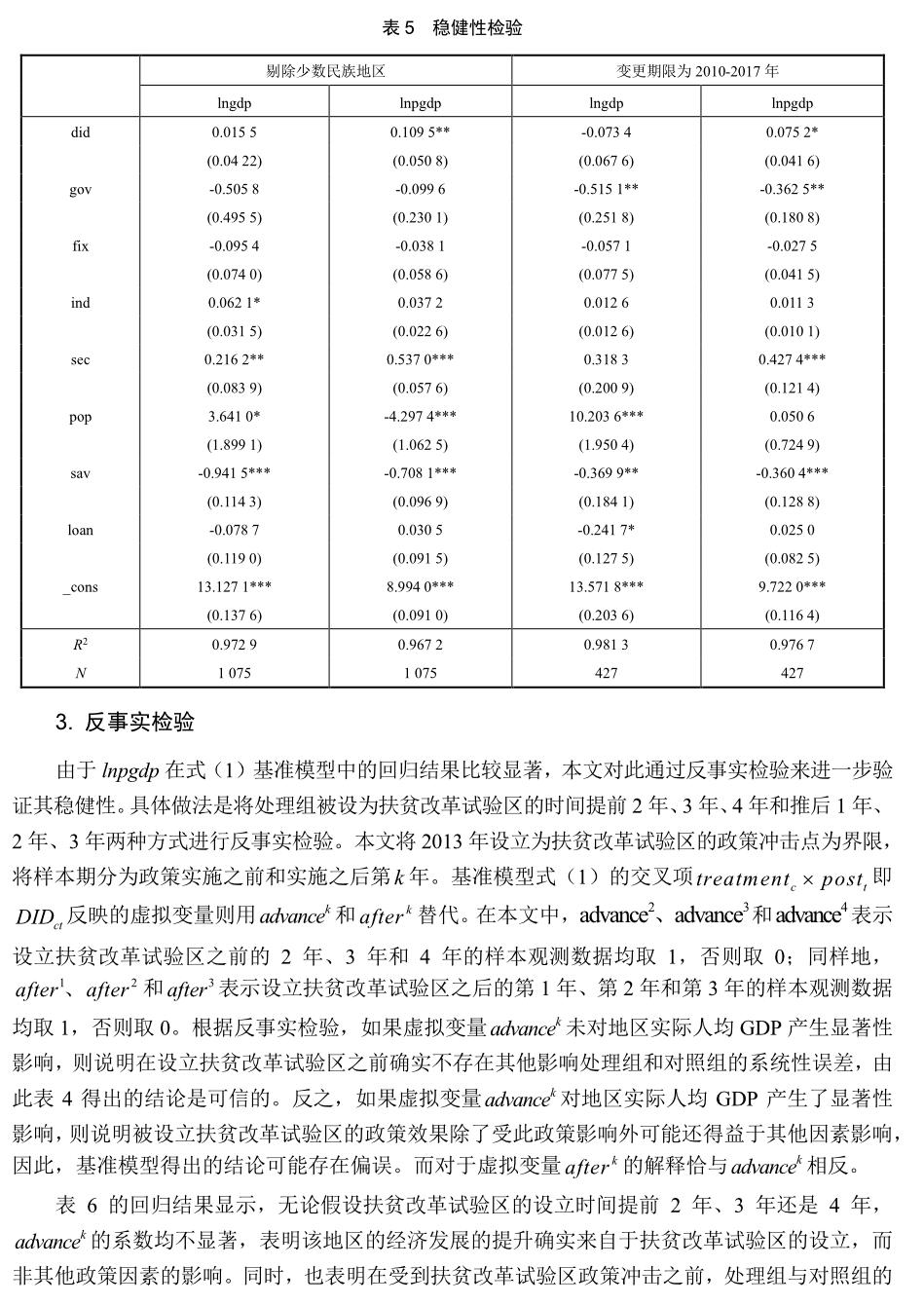

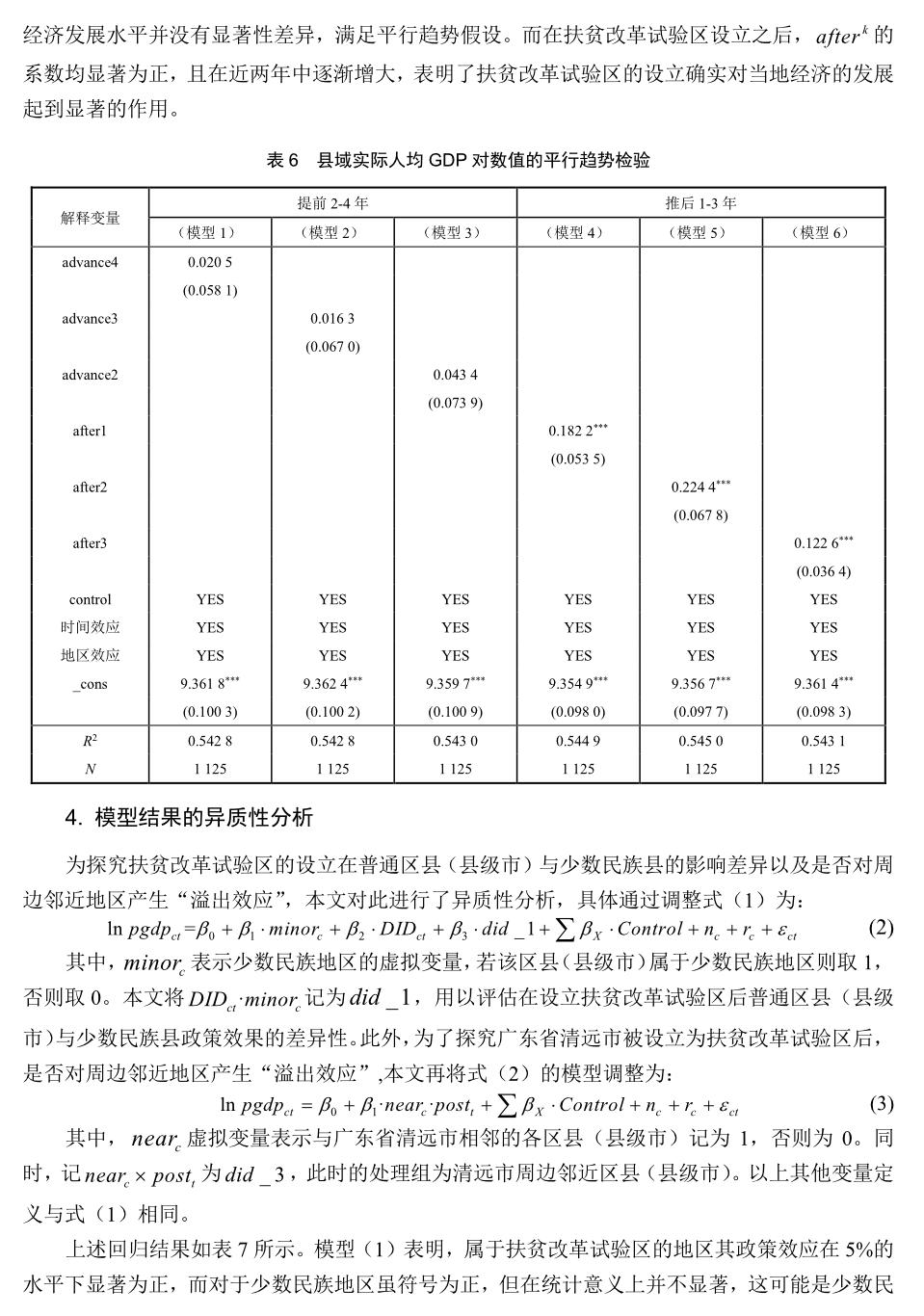

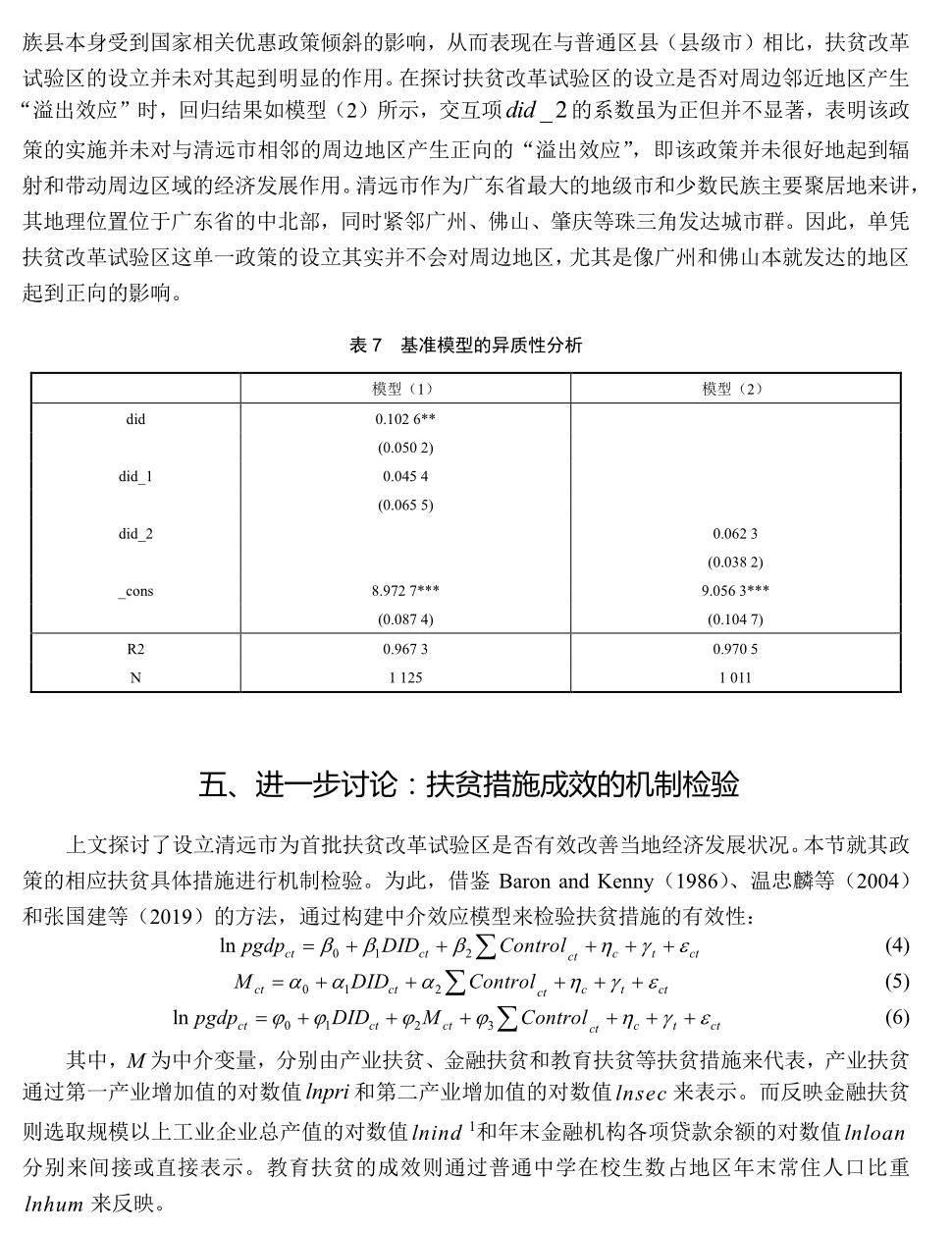

根据式(1),其基准回归结果如表4所示。在以实际地区生产总值对数值ln gdp和实际地区人均生产总值对数值ln gdp作为被解释变量时,整个回归结果我们最关心的是扶贫改革试验区虚拟变量DID的系数以及相应的显著性水平。根据回归结果,模型(1)和(4)没有控制个体效应和时间效应,只包含Treatment和Post以及交互项DID,同时加入了控制变量,结果表明:在1%的显著性水平下,扶贫改革试验区的设立明显促进了实际地区GDP和实际地区人均GDP的发展,即二者存在显著的正相关关系,从而验证了假说1。

模型(2)和(5)的个体效应仅控制到地级市层面,同时控制了时间效应。而模型(3)和(6)控制了时间效应,同时个体效应控制到县级层面。模型(2)和模型(3)的回归结果显示,不管是控制了地级市层面还是县级层面,扶贫改革试验区的区县(县级市)与非扶贫改革试验区的区县(县级市)相比,该政策并未显著推动当地实际GDP的增长,这可能是广东省作为改革开放的排头兵,其当地GDP的增长除了受扶贫改革试验区这一国家政策影响外,还受到其他诸多国家利好政策的影响,后面将对此做进一步检验分析。与模型(2)和(3)相反的是,从模型(5)和(6)回归结果看,扶贫改革试验区的设立在实际人均GDP方面相比未被设为扶贫改革试验区的地区而言具有显著的正面影响。具体而言,在个体效应控制到地级市的模型(5),处理组的实际人均GDP相比未设立扶贫改革试验区的对照组平均高出16.13%。而个体效应控制到县级层面的模型(6)在1%的显著性水平下依然较显著,处理组相比对照组平均提高了11.67%。综上,从回归结果显示国家设立广东省清远市为扶贫改革试验区,在提高实际地区人均GDP方面具有显著的正面效应,但对于促进该地区的GDP增长并不显著,当且仅当没有控制个体效应和时间效应时较为显著。

在考虑其他影响扶贫改革试验区的经济发展因素时,gov即政府支出规模水平对经济的发展并未起到积极的作用,从侧面反映出政府支出对当地经济的私人投资产生了“挤出效应”,这点可以从sav即储蓄水平进一步得到验证。sav在模型(5)和(6)中也均显著为负,表明该地区的储蓄并未有效地转化为资本和投资,进而对推进当地经济发展起到应有的作用。究其原因,可能政府为了平衡财政预算赤字,通过发行债券形式向私人部门筹集资金,进而导致私人投资和支出水平下降,而根据经济学理论,政府对市场的干预即这双“有形之手”往往产生无效率,尤其作为民营经济十分活跃的广东省,当地政府应尽可能划清与市场的边界,让市场发挥应有的作用。sec、fix和ind的回归结果显示,第二产业增加值占GDP比重、固定资产投资额占GDP比重和规模以上工业企业总产值占GDP比重越高,越有效促进扶贫改革试验区的经济发展,这对于带动当地居民尤其是贫困家庭的就业创业和优化当地产业结构具有重要作用。因此,当地政府应积极招商引资,引进一批有利优化当地产业结构和未来发展战略的企业进驻。

2. 剔除少数民族地区和變更样本期限的稳健性检验

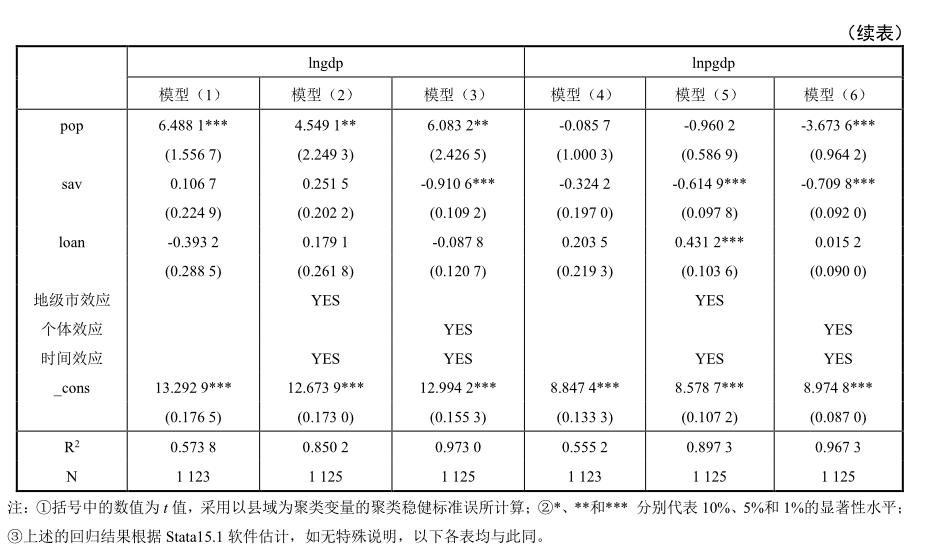

根据基准模型的回归结果显示,国家扶贫改革试验区的设立并未显著促进当地实际GDP的增长,这可能除受到扶贫改革试验区政策影响外,还有其他产业政策或经济发展战略的影响。对此,本文通过剔除少数民族地区和变更样本期限两种方法对扶贫改革试验区是否促进当地实际GDP和人均GDP产生的净效应进行稳健性检验。之所以考虑剔除少数民族地区,是由于实验组中不仅有贫困县同时也有两个少数民族县1,对照组也存在不少民族县。鉴于国家对少数民族自治县存在一定程度上的政策倾斜,对此,将属于少数民族县的样本在本文处理过程中全部剔除,同时再根据倾向得分匹配法给实验组匹配相应的控制组,其匹配的回归结果如表5的第2和第3列所示。根据结果,在剔除民族县样本后,扶贫改革试验区的设立对当地的实际GDP依然没有显著性影响,而在5%的水平下对实际人均GDP的影响显著为正。考虑到扶贫改革试验区是2013年设立的,鉴于2000—2017年的全部样本中与政策冲击的时间距离可能太远,同时广东省作为沿海开放地区,对外贸易十分活跃,2008年全球性金融危机广东省也是深受影响,出于稳健性考量,本文截取2010—2017年作为面板数据进行回归,其结果如第4和第5列所示,lnpgdp的系数依旧不显著,而lnpgdp的系数在10%的显著性水平下为正。综上,上述的实证结论表明,不管是剔除民族县或者变更样本期限,其结果与表4的结论基本保持一致。

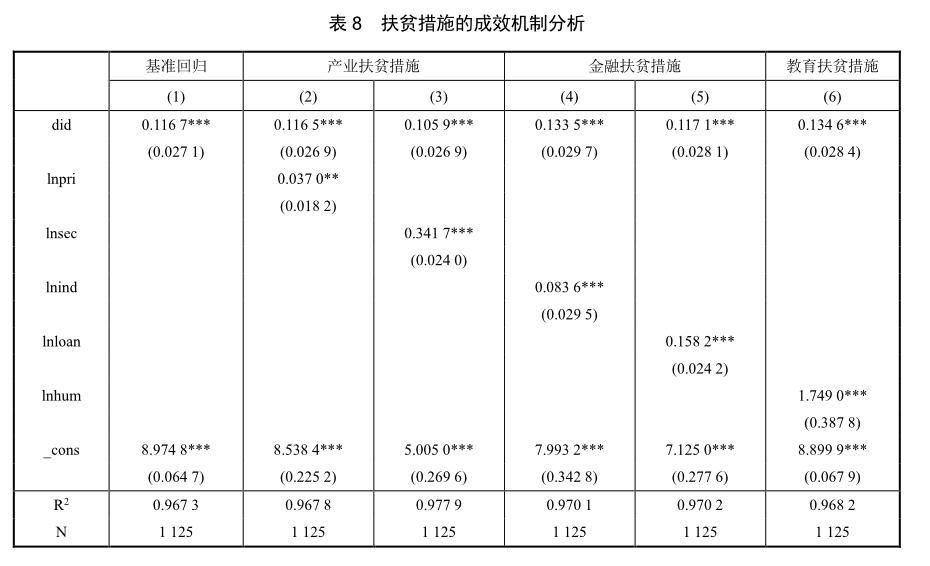

在含有中介变量的(2)-(6)各列,did的系数均显著为正,除了产业扶贫的did系数相比基准模型偏小外,金融扶贫和教育扶贫均比基准模型的did系数有所上升。第(2)-(6)列以扶贫具体措施为代表的中介变量,其系数在0.037 0到0.341 7区间内浮动且显著为正。尤其是第二产业增加值的对数值lnsec在1%的显著性水平下为正,表明该扶贫措施成效明显。此外,以年末当地金融机构的各项贷款余额对数值lnloan为代表的金融扶贫以及普通中学在校生数占该地区年末常住人口比重lnhum为代表的教育扶贫,其相应的系数均超过15%,说明该扶贫举措的实施成效同样十分明显。综上,扶贫改革试验区的设立主要通过扶贫的具体措施促进了当地的经济发展,尤其是在第二产业、金融贷款和教育等扶贫具体措施对当地经济绩效的改善效果十分显著。

六、结论与政策启示

国务院扶贫办于2013年1月将广东省清远市设立为首批扶贫改革试验区,这一事件提供了一个很好的准自然实验。本文基于2000-2017年广东省县域面板数据,采用倾向得分匹配-双重差分法(PSM-DID)来探究扶贫改革试验区的设立对推动当地经济发展的政策效应。研究表明:①在没有控制个体和时间效应下,扶贫改革试验区的设立显著提升了当地实际GDP和人均GDP水平;而当控制个体或者时间效应下,仅对实际人均GDP的影响较为显著且处理组比对照组平均提高了11.67%,验证了假说1。②在考虑其他影响因素时,政府支出规模水平和储蓄水平并未对经济的发展起到积极的作用,从侧面反映出政府支出对当地经济的私人投资产生了“挤出效应”。本文对此进一步做稳健性检验,结论基本保持一致。③通过异质性分析表明,少数民族区县与普通区县(县级市)相比,扶贫改革试验区的设立并没有对二者产生显著的差异。此外,该政策的实施也并未对清远市周边邻近地区产生正向的“溢出效应”。④扶贫改革试验区的扶贫具体措施如产业扶贫、金融扶贫和教育扶贫均显著促进了当地经济的发展,尤其在第二产业、金融贷款和教育等方面的扶贫具体措施效果十分明显。

着力推动扶贫的改革创新,尤其是重点突出“扶贫”“改革”和“试验”等三大主题,完善国家的扶贫战略是国务院扶贫办设立扶贫改革试验区的主要目的之一。这为打赢新一轮扶贫攻坚战和摸索出2020年后扶贫时代长效扶贫运行机制提供坚实可靠的实践经验。基于此,提出如下实践启示:

首先,鉴于政府支出存在“挤出效应”和储蓄率并没有对当地经济发展起到应有的作用,因此,政府应尽可能减少对经济的无效干预,落实好中央提出的“放、管、服”号召,不该管的坚决不管,需要管的同时也要管出水平。贯彻党的十九大提出的“使市场在资源配置中起决定性作用”。同时也要划清政府与市场的边界,努力优化当地的营商环境,对于激发市场经济主体活力有着十分重要的作用。此外,鼓励本地的金融机构积极为中小微企业提供快速便捷的融资贷款服务,通过将当地储蓄快速有效转化为资本投资,对于带动当地居民尤其是贫困户的就业创业和经济社会发展有着立竿见影的作用。

其次,虽然扶贫改革试验区的政策实施并未对清远市的周边邻近地区产生正向的“溢出效应”,但是清远市与全国其他扶贫改革试验区相比,其地理位置十分优越,紧邻着广州、佛山和肇庆等珠三角城市圈,这在全国其他地方是不可比拟的。因此,要积极发挥好大城市的反向“溢出效应”,通过招商引资,引进一批符合当地产业经济结构和未来发展战略的企业,加快融入珠三角经济圈的产业链分工体系,通过产业来助推当地稳定和长效的脱贫。

最后,扶贫先扶智。本文的研究结论也表明教育这一扶贫措施在推动当地经济发展方面作用十分明显。“教育是最廉价的国防”这一理念也同样适用于脱贫攻坚战,即“教育是最廉价的脱贫举措”。通过教育来阻断代际贫困的循环,相比经济扶贫、政策扶贫和产业扶贫,教育扶贫是真正牵住了脱贫致富的“牛鼻子”,也是长效脱贫的治本之策。为此,各级政府要高度重视基础教育,特别是边远贫困地区,补足山区基础教育短板,加大财政对基础教育支出的比重,全面改善农村教育的基础条件和提升乡村教师的福利待遇水平,让贫困家庭的每一个孩子都不掉队,在2020年后扶贫时代防止返贫现象的发生。

参考文献:

[1] 张国建,佟孟华,李慧,陈飞. 扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估[J]. 中国工业经济,2019(08):136-154.

[2] 鄭志龙,王陶涛. 社会资本参与精准扶贫的溢出效应研究——基于有序Probit模型估计[J].经济经纬,2019,36(05):56-63.

[3] 蔡进,禹洋春,邱继勤.国家精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收的效果评价——基于双重差分模型的检验[J].人文地理,2019,34(02):90-96.

[4] 陈志钢,毕洁颖,吴国宝,何晓军,王子妹一.中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[J].中国农村经济,2019(01):2-16.

[5] 马小勇,吴晓.农村地区的扶贫更精准了吗?——基于CFPS数据的经验研究[J].财政研究,2019(01):61-73.

[6] 卢盛峰,陈思霞,时良彦.走向收入平衡增长:中国转移支付系统“精准扶贫”了吗?[J].经济研究,2018,53(11):49-64.

[7] 宁静,殷浩栋,汪三贵,王琼.易地扶贫搬迁减少了贫困脆弱性吗?——基于8省16县易地扶贫搬迁准实验研究的PSMDID分析[J].中国人口·资源与环境,2018,28(11):20-28.

[8] 袁航,朱承亮.国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J].中国工业经济,2018(08):60-77.

[9] 许晓敏,张立辉.共享经济模式下我国光伏扶贫产业的商业模式及发展路径研究[J].管理世界,2018,34(08):182-183.

[10] 黄志平. 国家级贫困县的设立推动了当地经济发展吗?——基于PSM-DID方法的实证研究[J]. 中国农村经济,2018(05):98-111.

[11] 姜婧.社会治理框架下的精准扶贫事业发展探析[J].管理世界,2018,34(04):178-179.

[12] 贾俊雪,秦聪,刘勇政.“自上而下”与“自下而上”融合的政策设计——基于农村发展扶贫项目的经验分析[J].中国社会科学,2017(09):68-89+206-207.

[13] 朱梦冰,李实.精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J].中国社会科学,2017(09):90-112+207.

[14] 解垩. 公共转移支付对再分配及贫困的影响研究[J].经济研究,2017,52(09):103-116.

[15] 张永丽,宋健.收入增长、收入分配与农村贫困——基于甘肃省微观调查数据的实证分析[J].经济经纬,2017,34(06):26-31.

[16] 刘建生,陈鑫,曹佳慧.产业精准扶贫作用机制研究[J].中国人口·资源与环境,2017,27(06):127-135.

[17] 宋扬,赵君.中国的贫困现状与特征:基于等值规模调整后的再分析[J].管理世界,2015(10):65-77.

[18] 刘波,王修华,彭建刚.主观贫困影响因素研究——基于CGSS(2012—2013)的实证研究[J].中国软科学,2017(07):139-151.

[19] 申云,彭小兵.链式融资模式与精准扶贫效果——基于准实验研究[J].财经研究,2016,42(09):4-15.

[20] 毕娅,陶君成.基于城乡资源互补的社会众筹扶贫模式及其实现路径研究[J].管理世界,2016(08):174-175.

[21] 刘瑞明,赵仁杰.国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证[J].管理世界,2015(08):30-38.

[22] 刘瑞明,赵仁杰.西部大开发:增长驱动还是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J].中国工业经济,2015(06):32-43.

[23] 陳飞,卢建词.收入增长与分配结构扭曲的农村减贫效应研究[J].经济研究,2014,49(02):101-114.

[24] 章元,万广华,史清华.暂时性贫困与慢性贫困的度量、分解和决定因素分析[J].经济研究,2013,48(04):119-129.

[25] 张彬斌.新时期政策扶贫:目标选择和农民增收[J].经济学(季刊),2013,12(03):959-982.

[26] 崔艳娟,孙刚.金融发展是贫困减缓的原因吗?——来自中国的证据[J].金融研究,2012(11):116-127.

[27] 王湘红,孙文凯,任继球.相对收入对外出务工的影响:来自中国农村的证据[J].世界经济,2012,35(05):121-141.

[28] 罗楚亮.经济增长、收入差距与农村贫困[J].经济研究,2012,47(02):15-27.

[29] 章元,万广华,史清华.中国农村的暂时性贫困是否真的更严重[J].世界经济,2012,35(01):144-160.

[30] 岳希明,罗楚亮.农村劳动力外出打工与缓解贫困[J].世界经济,2010,33(11):84-98.

[31] 夏庆杰,宋丽娜,Simon Appleton.经济增长与农村反贫困[J].经济学(季刊),2010,9(03):851-870.

[32] 王祖祥,范传强,何耀,张奎,王红霞.农村贫困与极化问题研究——以湖北省为例[J].中国社会科学,2009(06):73-88+206.

[33] 陈立中.收入增长和分配对我国农村减贫的影响——方法、特征与证据[J].经济学(季刊),2009,8(02):711-726.

[34] 李永友,沈坤荣.财政支出结构、相对贫困与经济增长[J].管理世界,2007(11):14-26+171.

[35] 徐月宾,刘凤芹,张秀兰.中国农村反贫困政策的反思——从社会救助向社会保护转变[J].中国社会科学,2007(03):40-53+203-204.

[36] 汪三贵,Albert Park,Shubham Chaudhuri,Gaurav Datt.中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准[J].管理世界,2007(01):56-64.

[37] 万广华,张茵.收入增长与不平等对我国贫困的影响[J].经济研究,2006(06):112-123.

[38] 张建华,陈立中.总量贫困测度研究述评[J].经济学(季刊),2006(02):675-694.

[39] 王祖祥,范传强,何耀.中国农村贫困评估研究[J].管理世界,2006(03):71-77.

[40] Conchada M I P, Rivera J P R. Assessing the Impacts of Food and Non-Food Grants on Poverty Alleviation in the Philippines: The Case of Pasay City[J]. Malaysian Journal of Economic Studies, 2017, 50(1): 53-78.

[41] Gittle, R.The Wider Impacts of Bra Poverty Comparative Perspectives on the Relationship of Public Finance and Poverty[J].Public Finance and Management, 2010, 10 (3) :405-410.

[42] Heckman, J.J., H.Ichimura, and P.E.Todd, 1997, “Matching as an Econometric Evaluation Estimator:Evidence from Evaluating a Job Training Programme”, The Reviews of Economics Studies, 64 (4) :605-654.

[43] Heckman, J.J., H.Ichimura, and P.E.Todd, 1998, “Matching as an Econometric Evaluation Estimator”, The Reviews of Economics Studies, 65 (2) :261-294.

[44] Lal D, Sharma A. Private Household Transfers and Poverty Alleviation in Rural India: 1998–99[J]. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 2009, 3(2): 97-112.

[45] Liu Y, Long H, Chen Y, et al. Progress of research on urban-rural transformation and rural development in China in the past decade and future prospects[J]. Journal of Geographical Sciences, 2016, 26(8): 1117-1132.

[46] Ravallion M, Montalvo J G. The pattern of growth and poverty reduction in China[J]. 2009.

[47] SOLOW, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth[J]. Quarterly Journal of Economics,1956,70(1):65-94.

[48] Tollefson J. Can randomized trials eliminate global poverty?[J]. Nature News, 2015, 524(7564): 150.

[49] Zhang K, Dearing J A, Dawson T P, et al. Poverty alleviation strategies in eastern China lead to critical ecological dynamics[J]. Science of the Total Environment, 2015, 506: 164-181.

Evaluation of the policy effect of setting up poverty alleviation reform pilot area

——Empirical evidence from Qingyuan City, Guangdong Province

WU Zhi-jun HUANG Xian-chi

Abstract: The establishment of the poverty alleviation reform pilot area is of great significance to promote the innovation of poverty alleviation reform, explore the poverty alleviation development path suitable for the national conditions and establish a long-term poverty alleviation operation mechanism in the post-2020 poverty alleviation era. In this paper, the establishment of Qingyuan City in Guangdong Province as one of the first experimental areas of poverty alleviation and reform is regarded as a quasi natural experiment. Based on the panel data of counties in Guangdong Province from 2000 to 2017, the PSM-DID method is used to identify the policy effect of the establishment of poverty alleviation and reform experimental area on promoting local economic development. The results show that: (1) without control individual and time effect, the establishment of the experimental area significantly improves the local economic development level; while when control individual or time effect, only the impact on the actual per capita GDP is more significant and the treatment group is 11.67% higher than the control group on average; (2) when considering other factors, the scale of government expenditure and the level of savings do not play an important role in the local economic development; (3) The heterogeneity analysis shows that the establishment of the experimental area has no significant difference between the Minority Counties and the ordinary counties (county-level cities). In addition, the implementation of the policy has not had a positive "spillover effect" on the surrounding areas of Qingyuan City. (4) through the intermediary effect, the specific poverty alleviation measures of the policy have significantly improved the development of local economy, especially in the secondary industry, financial loans, education and other measures. Finally, this paper puts forward some policy suggestions.

Key words: Poverty alleviation reform pilot area; policy effect; tendency matching score; double difference; poverty alleviation

〔執行编辑:刘自敏〕