分享式教育在小学数学课堂中应用与研究

陈铨波

【摘要】 基于“好奇心、好探究、好分享”的课堂,培养学生自主学习、交流探究、展示分享,收集并整理个性化智慧,达到完善思维结构。

【关键词】 分享式教育 小学数学课堂 应用与研究

【中图分类号】 G623.5 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2020)17-045-01

0

教师在传统的教学中总是单一地传授知识,学生总是被动地接受新知识。这样的课堂在一定程度上是违背人的天性,不仅泯灭了学生的好奇和热情,扼杀了学生的创造性,形成定势思维。为了颠覆传统型的课堂,结合数学新课程标准,笔者就以分享式教育概述,谈谈分享式教育在小学数学课堂中应用与研究。

一、分享式教育概述

任景业老师提出的分享式教育是:当学生在与人交往的过程中,分享智慧,分享学习过程的思考及疑惑,从而实现了交流共享,促进生生及师生一起进步,共同成长,感受到认同与尊重的愉悦过程。

笔者根据分享式教育概述,结合自己班教学情况,尝试从设计学生任务单中的问题出发,学生经历思考、交流、展示、分享自己想法,获得众人的智慧,达到共同成长,从而完善学生思维结构的体现。

二、分享式教育在小学数学课堂中应用与研究

1.分享式教育的学习任务单设计

筆者设计深度探究的学习任务单体现特点如下:

(1)体现问题解决策略的多样化

在设计学习任务单时,既要给予学生自由个性的学习空间,又要允许不同学生依据自身已有的认知基础、思维习惯、学习水平开展学习,从而展现出问题解决的不同策略和方法。

(2)渗透学习方法和过程的指导

在设计学习任务单时,既要为学生提供方法、策略,又要让学生明确完成学习任务的方法和步骤,从而使学生的交流探究更具有实效性。

2.分享式教育的小组建成、分工、交流与分享

(1)小组的建成。

由于学生之间存在着差异性,教师可根据学生的数学考试成绩进行初步划分,将全班分成数学成绩好的同学、数学成绩中等的同学,以及数学成绩不理想的同学以2:2:2的比例加以分配,6个同学结成一组的学习小伙伴。

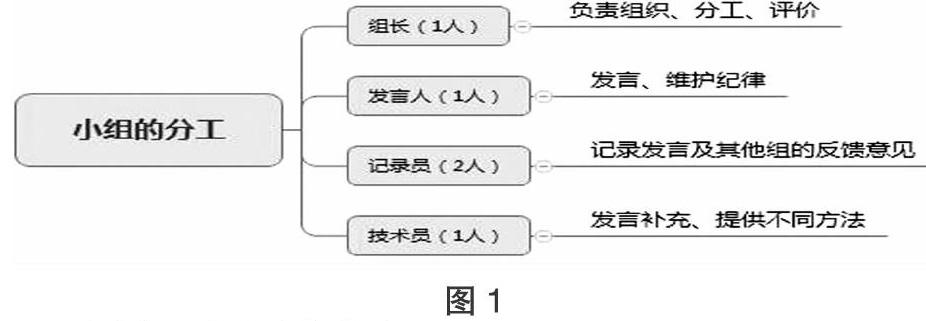

(2)小组的分工。

根据小组中每个人的擅长情况进行以下的分工(如下图1所示):

(3)小组的交流与分享

依据学习任务单的问题,先由学生独立思考,然后小组之间交流探究,最后由组长带领下,向全班展示并分享群学的学习成果,实现生生之间互动的过程。

3.在小组的交流与分享中完善学生数学思维结构

在小组交流分享时,教师收集、整理学生在小组分享的解决问题各种个性化的方法,分析解决问题的创新点,从而促进学生完善数学思维结构。

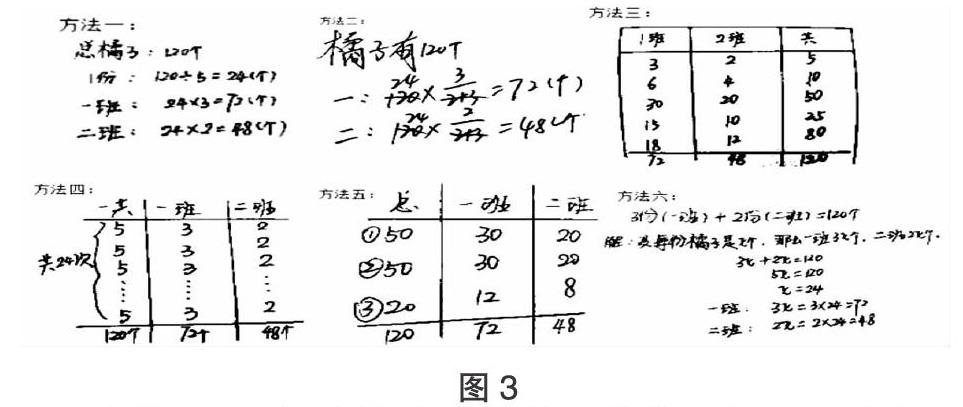

案例1:在执教一年级下册《小括号》,设计学生学习单的任务是:小玲有10元钱,想买一个6元的布娃娃和一个2元的摇铃,应找回多少钱?有学生的思路是6+2=8(元),10-8=2(元),请你能把这种分步算式合并成一个综合算式吗?(可以用自己喜欢的方式表示综合算式中“先算”那一步。)学生自己独立完成后,小组交流并分享,分别想到了用文字、流程图、大括号、圆圈等个性化符号来表示“先算加法,在算减法”。(如下图2所示)

让学生亲身经历了“学习任务单→交流分享→个性化符号表示”的过程,激发学生创造符号的兴趣,体会数学符号的本质,完善学生创造符号思想的结构。

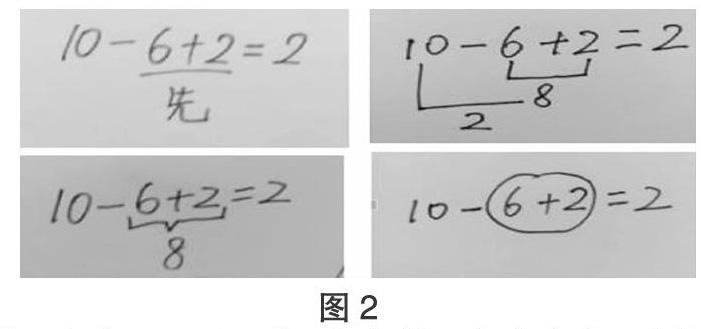

案例2:在执教六年级上册《比的认识》,设计学生学习单的任务是:这筐橘子有120个,按3:2分给一班和二班,每个班各分到多少个橘子呢?(请你借助列式或列表等方式,在学习单上把你解决问题过程写出来。)学生独立思考并在小组交流分享后,得到以下不同的典型解法。(如下图3所示)

让学生经历从不同角度、不同的思维模式中,悟出丰富多样、个性化、创新性的数学智慧,把学生的数学学习引向更深度的层次,从而完善学生多维的思维结构。

三、结语

分享式教育在小学数学课堂中,培养学生自主学习、交流探究、展示分享,教师及时引导及评价,激活学生的思维,学生才会积极地融入数学课堂,思维不断地碰撞,获得不同的独特见解,从而达到完善数学思维结构。

【注:本文系广东教育学会教育科研规划小课题“分享式教育在小学数学课堂中学生完善思维的结构体现研究”成果(课题编号:GDXKT19423)】

[ 参 考 文 献 ]

[1]任景业.分享孩子的智慧—改进教学的建议[M].长春:东北师范大学出版社出版,2014.6:序二1-2.

[2]马云鹏,吴正宪.深度学习:走向核心素养(学科教学指南·小学数学)[M].北京:教育科学出版社,2019.3:17-18.