罗城县鲜食甜糯玉米纹枯病的发生特点及综合防控措施①

吴昌卿

(广西壮族自治区罗城仫佬族自治县植保站 罗城县 546400)

罗城仫佬族自治县(以下简称罗城县)位于广西北部,河池市东部,云贵高原苗岭山脉南麓,是一个以喀斯特地貌为主的山区农业县。2019 年全县玉米播种面积6 920 ha[1],占主要粮食作物播种面积的30.2%,玉米年产量3.76×104t,占全县粮食总产量的32.6%,是罗城县重要的粮食作物之一。近年来,随着罗城县现代特色农业产业结构的优化调整和市场需求的变化,鲜食玉米以香、甜、糯、嫩及营养丰富的特点,深受广大消费者的青睐,成为罗城县粮食与蔬菜兼用的重要作物,常年播种面积达690~730 ha,占玉米面积的9.9%~10.5%,年鲜穗产量(1.29~1.36)×104t,年总产值(5 160~5 470)×104元,种植效益是普通饲料玉米的3~4 倍,农民种植积极性高。但由于罗城县种植的鲜食甜糯玉米品种更新换代慢,多年单一品种的连作复种模式,使玉米纹枯病呈蔓延、多发、流行趋势,对玉米鲜穗产量、品质及效益影响极大,若不采取科学有效的防控措施,将对鲜食甜糯玉米产业产生重大的影响。

1 罗城县鲜食甜糯玉米纹枯病发生情况

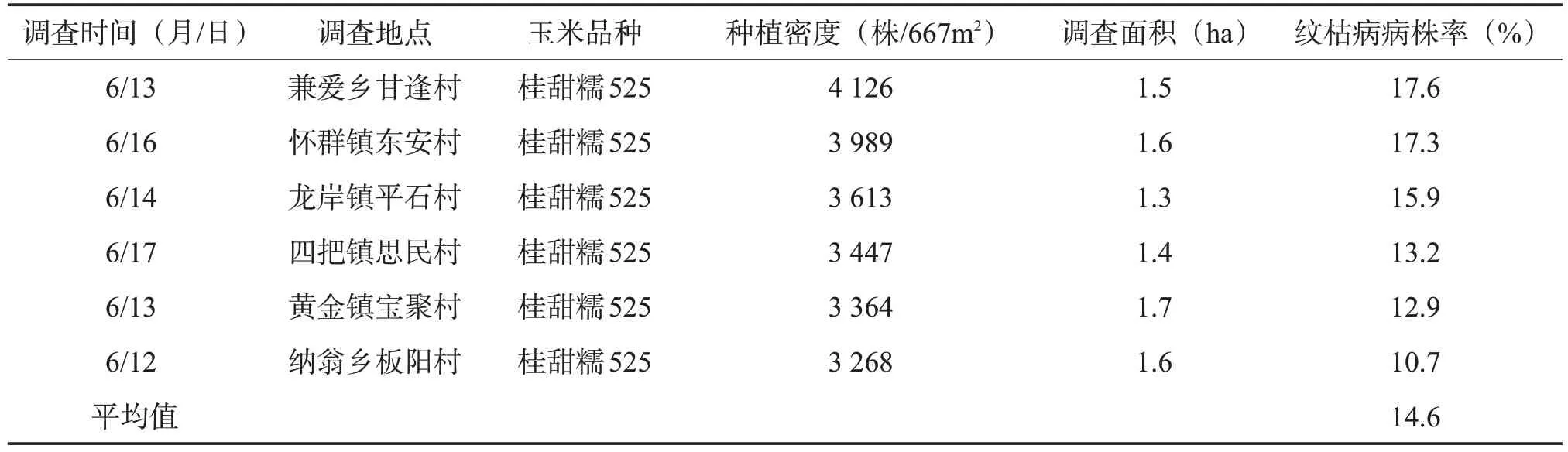

罗城县鲜食甜糯玉米主要在县城周边的8个乡镇36个村种植,常年播种面积690~730 ha,当地农民以市场订单生产为主,种植老区纹枯病比新区发病重,平原玉米集中区比山地分散区病株率高,病株率为9.6%~17.9%。如在2019 年调查中,笔者选择种植面积较大的6 个乡镇作重点调查范围,每个乡镇选择3个重点村、每个重点村选择9个典型户作调查对象,每户调查面积60 m2。罗城县鲜食甜糯玉米纹枯病除了在玉米苗期发生较少外,一般在拔节至抽雄期发病较多,尤其在高温多雨的夏季发病较重。玉米苗受害后茎秆下部先出现黑色斑块,然后为害叶鞘、叶片,影响玉米灌浆结实,造成鲜苞减产10%~30%。调查结果详见表1。

表1 2019年罗城县鲜食甜糯玉米纹枯病发生情况

从表1可以看出,罗城县鲜食甜糯玉米连作时间越长,发病面积越大,病株率越高,鲜苞减收越严重。

2 鲜食甜糯玉米纹枯病发生特点

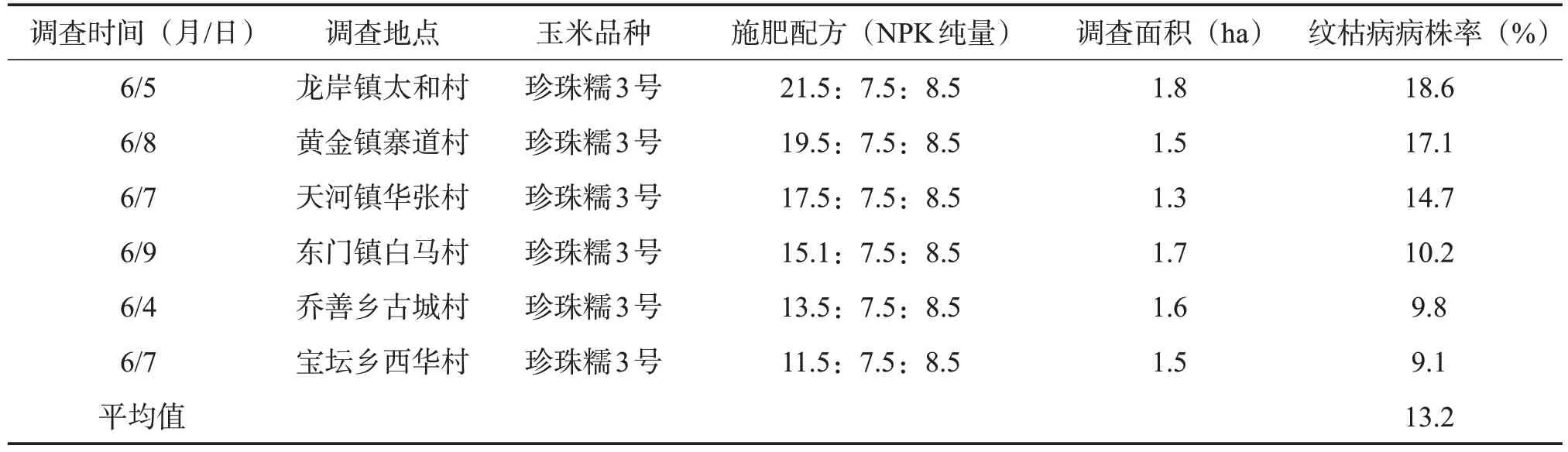

从罗城县鲜食玉米田间调查发现,玉米从幼苗期的2~5 叶龄至中后期的7~12 叶龄均可发生纹枯病,一般在苗期(4 月上旬至中旬)发病较轻,拔节期始见小病斑,抽雄期盛发,灌浆结实期(7月上旬至中旬)为害最重,尤其是种植密度大、田间湿度高、施用氮肥比例偏高的田块发病较重。该病由立枯丝核菌侵染引起,主要为害叶鞘、茎秆、苞叶、果穗及叶片[2]。发病初期先在茎秆下部1~3 节叶鞘上产生圆形,暗绿色水渍状,后扩展融合成不规则云纹状病斑。病斑中部呈灰褐色,边缘深褐色,由下向上蔓延扩展。果穗感病后出现秃顶,籽粒干扁,粒重下降。严重时茎秆基部组织变为灰白色,次生根黄褐色或腐烂,株秆软化遇上大风倒伏。在田间通过放大镜观测,感病组织表面的菌丝集结成菌核,表面有少量菌丝与发病组织相连,风吹后易脱落在土壤中萌发,产生的菌丝对后造作物侵染为害[1]。大田不同种植密度、不同施用氮肥量等发病情况详见表2和表3。

表2 罗城县鲜食甜糯玉米不同种植密度纹枯病发生情况

表3 罗城县鲜食甜糯玉米不同施氮量纹枯病发生情况

从表2可知,罗城县鲜食甜糯玉米大田种植密度与纹枯病的发生有密切关系。在调查中发现,田间种植的密度越大,株行间互相荫蔽,病菌气生菌丝生长和蔓延就越快。这主要是大田通风透光差,CO2气体交换少,光合效能降低,养分输送受阻,使玉米抗性下降而导致感病多。此外,从表3 还可看出,鲜食甜糯玉米在施肥中,如果偏施、重施氮肥,缺少氮、磷、钾肥合理配方施用,会使玉米养分供应失调,植株体内可溶性氮增加,玉米抗病能力减弱,从而加重玉米纹枯病的发生流行。

3 鲜食甜糯玉米纹枯病综合防治措施

根据罗城县鲜食甜糯玉米纹枯病的田间发生规律与特点,在防治时应坚持“以农业防治为主化学防治为补”的原则,重点在选用抗病品种和防治关键技术上下功夫,因地适时对症下药,采取综合防治,确保甜糯玉米健壮生长。

3.1 选植优质抗病良种,实行双行单株种植

由于各个鲜食甜糯玉米品种株型的紧凑性和松散度不一样,在播种时应根据各品种的株型特性来确定种植密度,以利于行间通风采光。根据2018—2019年在罗城县东门镇、天河镇等3个玉米种植密度试验与抗病调查,怀远糯2号、珍珠糯5号、桂甜612、广良甜27、正甜68、桂甜613等玉米品种株型半紧凑,种植密度以每3 700~3 800株/667m2为宜,具体规格为大行距80~85 cm,小行距35 cm,株距30 cm,这样有利于玉米田间通风透光,提高玉米的光合效率与抗病能力,减少病害的流行发生。

3.2 清除田间病株杂草,减少越冬病源基数

为减少田间病源基数,一是在播种时将前作感病的玉米秆、杂草等集中烧毁,减少越夏越冬病源基数,做到病草不入田[3];二是禁用感病秸秆覆盖玉米行间,防止幼苗菌丝侵染为害;三是前作是水稻的在耙田时要彻底打捞浮于水面的黑渣,并带出田外集中烧毁,以减少菌核数量。

3.3 科学运筹配方施肥,提高玉米抗病能力

在施肥上应做到有机肥与无机肥相结合,氮、磷、钾与硅、钙、镁、硫、锌等肥配合施用,避免偏施、重施氮肥造成玉米贪青徒长,氮肥施用纯N 量要控制在18~20 kg/667m2,氮、磷、钾比例要达到1∶0.5∶1.2。对严重缺钾地块要增施钾肥,以增强玉米植株的抗病性与抗倒伏能力[4],有条件的乡村每667 m2施用草木灰200~300 kg、腐熟农家有机肥800~1 000 kg 作基肥,以促进玉米根茎健壮生长,提高玉米的抗病性。

3.4 加强田间水分管理,及时适早施药防治

在玉米生长期间,要加强田间水分管理,防止大雨后垄面渍水,保持土壤处于好气状态,促进玉米气生根生长,增强玉米抗病能力。同时要做好田间病情调查,及时适早用药防治,并注意使用有效期较长的药物(如丙环唑、烯唑醇、己唑醇等)。对玉米纹枯病常年发生的老病区,在玉米拔节期当病株率达4%时即可施药防治。对新发病的田块,在拔节期当病株率达6%时施药防治。在玉米进入乳熟期或气温下降至22 ℃以下时,即使病株率已达到防治指标时,也不必防治。药剂防治每667 m2用5%井冈霉素AS 400~450 mL 兑清水75 kg 全田喷雾或用40%纹霉星WP 50 g 兑清水60 kg喷雾,施药后视病株发生情况每隔7~10 d再防治1~2 次。施药时一定要保证用药量,药液要喷到茎秆中、下部位[5],施药前要剥除感病叶鞘,以提高田间防治效果。