游戏化歌唱教学活动中师幼互动行为的基本特征分析

丁竹君

(贵阳幼儿高等师范专科学校,贵州贵阳,550001)

一、问题提出

有研究表明,传统歌唱教学活动重结果轻过程、忽视幼儿主体地位、学习方法机械化,因此,有学者提出采用游戏化的方式开展歌唱教学活动。[1]游戏化歌唱教学活动是指将教学与游戏有机融合起来,以游戏的形式组织歌唱教学活动。游戏化歌唱教学活动通过游戏手段,让幼儿在唱唱、跳跳、玩玩的过程中感知音乐,主动积累歌唱知识、提高音乐能力,让幼儿身处歌唱活动中,沉浸在游戏的体验中。[2]在游戏化歌唱教学活动中,师幼互动应贯穿全过程,本研究在观察师幼互动的基础上,探究游戏化歌唱教学活动的现状与特征。

二、研究方法

本研究采用间接观察法,抽取全国幼儿园音乐教育观摩会(第八届、第九届、第十届)的大班、中班、小班的 24 个游戏化歌唱教学活动作为观察对象,采取事件取样法收集师幼互动事件,白描式记录游戏化歌唱教学活动中的师幼互动行为表现。本研究借鉴刘晶波师幼互动研究框架,从师幼互动主体、互动主题、互动结果三个研究维度(由于歌唱活动本身的特殊性,本研究归纳出的师幼互动主题与刘晶波提出的有所不同)量化分析游戏化歌唱教学活动师幼互动行为的整体状况。同时,本研究对具体教学实例进行定性分析,以更细致地把握游戏化歌唱教学活动师幼互动的行为特点。

三、研究结果与分析

(一)师幼互动主体情况

表1 不同年龄班师幼互动主体分布情况 单位:次

如表1所示,24个活动中共收集到了592次师幼互动事件,其中教师发起了452次,显著高于幼儿发起的140次。这表明在游戏化歌唱教学活动中教师是主控者。对不同年龄班师幼互动主体分布情况进行的卡方检验显示,卡方值为1.602,P=0.449>0.05。这表明,无论哪方发起,在不同年龄班都不存在显著差异。

(二)师幼互动主题的情况

活动中教师作为发起者的互动事件可分为以下11项,见表2。

表2 教师发起的互动主题总体情况 单位:次

对教师发起的互动主题情况进行整体卡方检验,结果显示卡方值为310.456,P=0.000<0.05。这表明教师发起的互动主题总体存在显著性差异。从表2可知,教师发起的互动中歌唱游戏频次最高,其次是游戏指导、歌唱指导和动作指导。这表明歌唱活动师幼活动围绕歌唱游戏展开,教师重视游戏与歌唱的结合。从表2可知,教师发起的互动中纪律约束仅2次,一定程度上体现了幼儿自主性强、参与度高。对互动主题在不同年龄班的分布进行整体卡方检验,结果显示卡方值为 17.330,P>0.05。这表明教师发起的互动主题在大班、中班、小班差异不显著。

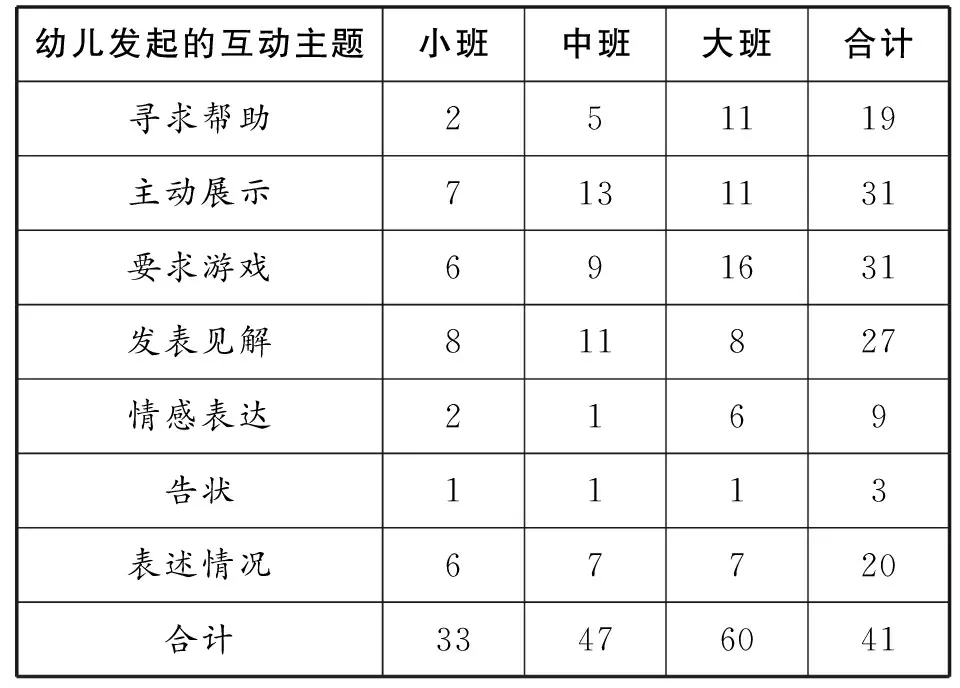

将活动中幼儿作为发起者的互动事件进行主题归纳,可分为以下7项,见表3。

表3 幼儿发起的互动主题总体情况 单位:次

对幼儿发起的互动主题分布情况进行整体卡方检验,结果显示卡方值92.457,P=0.000<0.05。这表明幼儿发起的互动行为主题存在显著性差异。从表3可知,幼儿发起的互动中主动展示和要求游戏事件频次最高,各占总数的22.14%、19.29%,体现出活动中幼儿主动性和积极性较高。从表3可知,幼儿发起的互动中告状频次最低,这表明幼儿在活动中有较好的常规意识和自律性。教师与幼儿发起的主题都含有情感表达,可以看出,活动中师幼的情感性互动成分较高。对幼儿发起的互动行为主题在小班、中班、大班进行整体卡方检验,结果显示卡方值为 9.141,P>0.05。这表明幼儿发起的互动主题在不同年龄班的差异不显著。

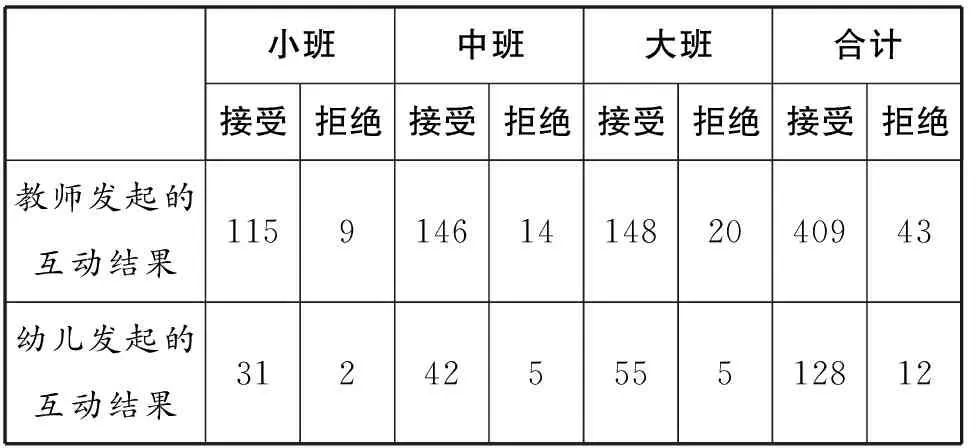

(三)师幼互动结果的情况

表4 师幼互动结果的情况 单位:次

如表4所示,对师幼互动结果的总体情况进行卡方检验,结果显示卡方值 0.113,P=0.737>0.05,这表明:无论是教师还是幼儿发起的互动行为主题,在互动的结果上不存在显著差异;无论是教师还是幼儿发起的互动,接受率均较高;幼儿的拒绝次数略高于教师的拒绝次数,教师对幼儿的控制和约束较少。对教师及幼儿发起的互动结果在各年龄班的分布进行整体卡方检验,结果显示P值均大于0.05,这说明师幼发起的互动结果在各年龄班分布均不存在显著差异。

表5 教师发起的互动行为主题与结果交叉分布表 单位:次

如表5所示,对教师发起的互动结果和互动主题两列分类变量进行卡方检验,卡方值为63.751,P=0.000<0.05,这表明,幼儿对教师发起的互动事件的反馈会根据主题的差别而呈现显著差异。受动者的反应在一定程度上可体现出互动中主体性的强弱,从互动主题来看,教师发起的共同歌唱和指导类主题被拒绝次数偏多。这说明幼儿有自己的立场和观点,在活动中幼儿的主体性较强。

表6 幼儿发起的互动行为主题与结果交叉分布表 单位:次

如表6所示,通过对互动主题和互动结果两列分类变量进行卡方检验,结果显示卡方值为 2.236,P=0.925>0.05。这表明教师根据幼儿发起的不同互动主题采取的反馈行为不存在显著性差异,教师会根据互动主题的具体内容来进行反馈,很少因为互动主题的不同而改变态度,这也体现了教师对幼儿学习状态的关注。

四、游戏化歌唱教学活动中师幼互动行为的基本特征

(一)游戏化歌唱教学活动中的师幼互动是一种含有情感性成分的事务性互动

一日活动中的师幼互动主要属于事务性师幼互动,指围绕幼儿园的职能与教育目的引发的互动,事务性师幼互动中教师的角色是指导者、教育者,幼儿是受教育者和被指导者。[3]从互动主题的功能来看,教师与幼儿发起的大部分互动主题都与教育教学紧密联系,这表明为履行某种事务性需要而存在的师幼互动行为事件占多数。与传统歌唱活动不同,游戏化歌唱教学活动中事务性的互动中渗透着情感、生活的关注。从行为事件分析来看,教师无论作为施动者还是作为受动者,其行为都体现出了尊重幼儿的主体性,关注幼儿的学习动态和情感体验。

案例1:在拯救小白兔的游戏玩了两轮后,幼儿知道了游戏的玩法。当教师准备再玩一次的时候,A幼儿发起了改变角色的建议:“我不想变木头人了,我想变巴拉拉小魔仙!”几名幼儿跟着应和,教师微笑着回应:“是因为巴拉拉小魔仙可以变魔法然后大灰熊就看不到我们了吗?”几名幼儿大声说:“对啊!色彩攻击……”教师说:“好,我们就变小魔仙,边唱歌边做一些小魔仙的手势!”幼儿们很激动,有的说“太好了”。

从案例1中可以看出,幼儿厌倦了游戏角色的设置,教师巧妙地听取了幼儿的建议,更好地完成了教学目标。在游戏化歌唱活动中,教师不是以一个权威的教育者在执行教学工作计划,而是基于对幼儿的情感认同,通过主动调整自身态度与行为,激发幼儿自主进行歌唱游戏,但这种情感性的互动根本目的是服务于歌唱教学,因此,这种师幼互动属性仍是含有情感沟通成分的事务性互动。

(二)游戏化歌唱教学活动中的师幼互动是非对称相倚型为主、彼此相倚型为辅的互动

社会心理学家琼斯与西鲍特将人际互动形态分为非对称性相倚型互动、反应性相倚型、假相倚型互动和彼此相倚型互动。非对称相倚型互动中,互动的一方有较充分的准备和计划,根据自己的计划发起行为,另一方则以对方的计划为自己行为的根据。彼此相倚型互动是互动的双方可以根据自己的计划发出施动行为,也能根据对方的行为意义调整自己的行为方式,以确保顺畅地进行互动。[3]游戏化歌唱教学活动中的师幼互动则是这两种互动并存的双重性互动。从数据统计来看,教师发起的互动事件频次及互动主题类别均显著多于幼儿,可见,教师在互动中是主动者且做了充分的准备,这种互动是一种非对称相倚型的互动。在非对称相倚型互动中,无论教师自己的想法是什么,它的实现都几乎不会遇到什么大的障碍。[3]分析观察的案例可知,教师会充分考虑幼儿对互动事件的看法或态度而针对性地调整原有计划。从互动结果来看,幼儿作为受动者时,师幼互动结果与主题的相关性显著,这充分体现了师幼互动中幼儿的主动性与自主性,也说明活动中有彼此相倚型互动存在。但就整体而言,此类互动事件仅占有较小的比例,主要作为辅助型互动存在。因此,游戏化歌唱教学活动中的师幼互动是非对称相倚型为主、彼此相倚型为辅的互动。

(三)游戏化歌唱教学活动中的师幼互动是歌唱知识技能传递与情感交流并存的综合型互动

以游戏的形式组织音乐活动能让幼儿在轻松愉快的氛围中掌握音乐的技能和技巧,使教学过程更加愉快、有趣。游戏化歌唱教学活动是一项特殊的活动,只有关注幼儿的情感才能保障高质量的师幼互动。数据分析得出,教师发起的互动行为主题总体存在显著性差异,互动内容主要围绕游戏指导、做歌唱游戏展开,纯传递歌唱知识与技能的互动频次较少,教师更为关注幼儿的歌唱体验及游戏性体验。分析观察的案例可知,教师不会花大量时间在传授歌唱知识上,而是主要采用游戏的方式教幼儿歌曲,在游戏变式中促使幼儿获得愉悦的歌唱体验,培养幼儿的情绪情感及美的表现能力,在互动内容中综合了歌唱知识、技能的传递与情感的交流表达。

案例2:音乐间奏停止,教师急忙地说:“黄鼠狼来了!”幼儿迅速回位置,教师说:“我们一起唱歌,歌声可以把黄鼠狼赶跑!”幼儿鼓足了劲:“黄鼠狼给鸡拜年,走到鸡窝边,就突然,变了脸,没安好心没安好心哟。”合唱完教师说:“别害怕,一切安全,真是虚惊一场!”全班幼儿大笑起来,有名幼儿说:“我们最勇敢了。”教师竖起了大拇指。

从案例2可以看出,歌唱游戏体验中的幼儿情感是积极饱满的,教师没有简单机械地传递歌唱技能,而是将幼儿带入游戏情境,引导幼儿主动有感情地表现歌曲。可见,游戏化歌唱教学活动中的师幼互动的情感沟通与歌曲知识技能传递是相辅相成、共同存在的。

(四)游戏化歌唱教学活动中的师幼互动是自主低控型互动

数据显示,幼儿主动展示、要求游戏的频次为 31次,居第一,累计占幼儿总发起次数的 44.29%。这表明游戏化歌唱教学活动的内容是比较吸引幼儿的,教师面对幼儿的高参与度,总体采用接受取向的行为方式,这说明教师较少约束互动中幼儿的自主表现。合作是一种对幼儿约束较小、控制较小的行为,最能体现师幼合作行为的互动主题是歌唱游戏,其频次占比最高。从互动结果来看,幼儿对教师发起的互动事件的反馈会根据主题的差别而呈现显著差异,共同歌唱和指导类主题被拒绝次数偏多,表明幼儿在互动中有自己的观点。这与教师在互动中低控制、低约束的行为直接相关。