污染就近转移的驱动力:环境规制抑或经济动机?

钟 娟 魏彦杰

一、引言

环境规制是否引发污染转移存在争议。“污染避难所假说”认为,严格的环境规制将驱使污染产业向规制较为宽松的地区转移(Copeland 和 Taylor,2004[1])。赞同者发现,这一现象在中国各区域间已有所显现,中西部地区正成为东部地区产业转移的“污染避难所”(林伯强和邹楚沅,2014[2];彭文斌等,2014[3])。但反对者认为,由于中国经济发展中产业集聚的极化效应以及围绕经济和开放中心的本地市场效应,污染产业跨区域转移会受到较强阻滞,污染源企业反而向环境规制严格的东部地区聚集,即“污染转移粘性”(陈秀山和徐瑛,2008[4];耿文才,2015[5])。事实上,环境规制能否在大尺度空间上引发“污染避难所”效应确实值得怀疑,因为跨区域的远距离迁移更多地受到迁出与迁入区域特征的影响(Weterings和Knoben,2013[6]),那些具有良好经济环境、更多可用外部资源以及雅各布斯(Jacobs)和马歇尔(Marshall)效应更明显的地区会对企业产生空间锁定(Knoben和Oerlemans,2008[7];Knoben,2011[8])。另外,Lee(2008)[9]、Conroy等(2016)[10]针对美国企业国内迁移的实证研究也发现制造业企业很少跨州搬迁。

在此背景下,研究者开始将视角转向更小的空间尺度,探究污染产业是否在区域内的临近城市间就近转移。因为区域内发展水平、交通设施、技术能力与投资环境差异较小,此时决定企业迁移的因素主要来自内部属性(如企业规模、年龄等)而非区位影响(Weterings和Knoben,2013[6];Ravulaparthy等,2017[11])。由于企业是有限理性的决策主体,对不确定性的风险厌恶导致其更倾向于短距离搬迁(Van Dijk和Pellenbarg,2000[12])。因此,污染产业即便出于降低环境治理成本动机而重新选址,也更可能在较小的空间尺度上展开(沈坤荣等,2017[13])。

不过,由于缺乏经验研究的支持,有关污染就近转移问题仍有许多待澄清之处。

一是“有、无”问题,即污染就近转移现象在中国是否存在?事实上,从“污染避难所假说”问世以来,污染转移问题一直存在争议。在国家间层面,有证据显示污染产业并未向规制水平更弱的国家大规模移动(Xing和Kolstad,2002[14]);在中国区域间层面,研究者也发现污染产业在区域间的大规模转移并不明显,转移粘性现象更为突出(耿文才,2015[5]),尤其当研究者使用更为精确的省份投入产出表时,污染产业不断在东部地区集聚的现象也非常明显(王奇等,2017[15])。2019年5月,生态环境部发言人就否认了北京这样的大城市空气质量改善源于污染源就近或跨区域转移,因为京津冀及周边地区“2+26”城市、汾渭平原11城市(1)京津冀及周边地区“2+26”城市、汾渭平原11城市是《2018—2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》(环环监[2018]48号)重点防控区域,包含了京津冀大气污染传输通道的主要城市。的空气质量存在相同变化趋势,并且由于这些城市空气优良天数、重度以上污染天数比例均有所增加,说明空气污染仍集中于中心城市,所谓污染转移的说法并不准确。

二是“驱动力”问题。无论区域内表现为污染就近转移还是转移粘性,企业搬迁决策必然受到了一系列因素的影响。例如“污染避难所假说”认为,严格的环境规制将驱使污染产业转移到环境规制较为宽松的地区,从而构成污染转移的推动力。但迁移决策也并非简单的成本计算,Eslamipoor和Sepehriar(2014)[16]发现,企业决策者最关心的是迁移带来的劣势,而不是环境规制所导致的成本压力或是迁入环境规制宽松地区的成本优势。一般认为,搬离经济集聚中心的迁移活动容易导致企业劣势,因为靠近集聚中心能带来Jacobs和Marshall式的外部性(Holl,2004a[17];Holl,2004b[18];Frenken等,2007[19])。因此,企业间由于集聚所导致的地理临近和关系亲近(2)地理临近(geographical proximity)和关系亲近(relational proximity)是法国“接近性经济学派”(School of Proximity Economics)的核心概念,该学派认为地理临近以及随之而来的关系亲近对企业搬迁决策具有锚定效应。将抑制企业迁移倾向(Kirat和Lung,1999[20];Torre和Rallet,2005[21];Carrincazeaux和Coris,2015[22]),从而构成污染转移的阻滞力。此外,有关空间产品生命周期理论(SPLC)的实证研究发现,产业升级也具有驱使企业迁移的作用:一方面,为了借助本地市场效应与集聚正外部性,处于产品竞争阶段的初创公司以及新兴产业大多集中于中心城市。其后,随着产业过渡到成熟的生命周期阶段,成本竞争将促使企业向外围迁移,以便从低工资、低地价以及宽松的环境规制中获益(Kronenberg,2013[23];Hong,2014[24];Capasso等,2016[25];Yi,2018[26])。另一方面,即使在同一产业中,技术进步带来的竞争压力也会导致低生产率企业从中心向外围地区迁移,因为低生产率企业对成本更为敏感(Okubo和Tomiura,2012[27];Forslid和Okubo,2015[28])。因此,如果产业升级导致经济增长逐渐摆脱对污染产业的依赖,或者产业升级导致污染产业内部出现“波特”式的创新竞争,污染产业(或企业)都可能被迫从中心城市向外围地区迁移,从而构成污染转移的另一种推动力。不过,由于缺乏经验证据的支持,这些因素在中国是否影响了污染就近转移?其作用方向、大小如何?目前尚无定论。

三是“经济含义”问题,即污染就近转移或转移粘性对中国可持续发展究竟有利还是有害?一方面,如果污染就近转移归因于“污染避难”,这种迁移活动无疑是有害的(沈坤荣 等,2017[13])。但污染就近转移的驱动力也可能来自产业升级,Pumain等(2006)[29]发现,随着法国经济增长的重心从高耗能、高污染产业转向信息技术及其相关部门,1960—2000年间,化工、纺织、金属制品、纸浆和造纸等行业纷纷从大都市迁移到周边较小城市。同时,英国经验证据也显示,那些依据自身产品生命周期从高成本地区(拥挤、高工资和租金)转向周边低成本地区(规模较小、不那么密集)的企业,其搬迁后的生产率反而更高(Foreman-Peck和Nicholls,2015[30])。因此,这种升级驱动型的迁移活动既是良性经济现象,也是企业面对成本竞争的理性行为。另一方面,即便企业对产业集聚的依赖阻滞了污染就近转移,其后果也未必有利。只要污染产业依旧是经济增长的引擎,伴随着大城市的集聚效益超过环境规制或拥挤效应的成本,更多企业将涌入大城市,并引发极为严重的环境问题,这一点在发展中国家尤其明显(Deichmann等,2008[31];Eslamipoor和Sepehriar,2014[16])。当前问题在于:由于中国的污染就近转移可能受到多种驱动力的影响,它究竟体现为何种经济含义?需要何种对策安排?目前也是一个谜。

为探究上述问题,我们作如下处理:第一,借鉴地理重心的测度方法(徐建华和岳文泽,2001[32];丁焕峰和李佩仪,2009[33];赵小凤等,2010[34]),将污染就近转移表示为省域内“污染重心”偏离“经济-规制重心”的动态演化过程。这种量化处理的好处是可以直观地度量污染就近转移,不必通过邻近城市环境规制与本地污染排放之间的正相关关系(3)沈坤荣等(2017)[13]的研究正是基于这种相关关系间接证明了环境规制在城市间引起了污染就近转移。来间接理解这一问题。第二,将环境污染的关注点集中于污染物浓度而非污染物数量。因为有关环境库兹涅兹曲线(EKC)的研究发现,由于污染物数量隐含了规模因素,即使污染物浓度已开始从拐点下降,污染物排放量仍可能持续增加(Stern等,1996[35])。这会低估相关因素影响环境污染的实际效果,进而也可能低估污染转移的真实状况。第三,在前述基础上,围绕污染就近转移的驱动因素,并按照其在污染转移中的推动和阻滞两种作用,系统验证污染就近转移的动因及其隐含的经济意义。

总之,针对区域内污染源迁移方向、迁移原因的研究有助于深刻揭示中国环境污染问题的特性,并说明这种空间布局的改变究竟来自外在的环境规制压力还是企业内在的经济动机,进而引申出截然不同的政策含义。

二、污染就近转移问题:一个奇特的现象

污染转移反映了污染物空间分布的动态演变。现有研究集中于跨区域的污染转移,不过由于污染转移量难以测度,通常使用污染产业转移加以替代,研究方法包括区位熵等份额指标、区域间投入产出表、偏离份额法等。当然,也有少量文献尝试使用偏离份额法来测度区域间污染物排放转移情况(成艾华和赵凡,2018[36]),但其地理空间含义仍不够直观。

为克服上述问题,更准确测度污染就近转移,我们首先引入地理重心的概念,将省域内某一空间现象的差异性分布简化为一个均衡中心点,以便从时间维度上观察该重心点的移动。地理重心的计算方法为:假设某一省域由n个城市构成,其中第i个城市的中心坐标(即经纬度)为(xi,yi),其属性值为mi,则该属性的重心坐标可用公式(1)求算:

(1)

随后,我们借鉴空间产品生命周期理论(SPLC)的“核心—外围”思想来测度污染就近转移。第一步,我们尝试在省域内选定一个核心和参照点,称作地理空间上的“经济-规制”重心。方法如下:(1)假定省域内的环境规制重心总是靠近其经济重心,并且二者将不断靠拢(乃至重合)(4)为保证假设的合理性,我们在下文中测度了省域内两类重心之间相对距离的变化。2005—2016年,按照本文选取的省域样本,环境规制重心与经济重心之间相对距离的平均值从60.24KM快速缩小到26.58KM,二者之间存在靠拢并重合的趋势。。因为经济活动产生环境污染,随着污染危害的增强,经济活动会受到环境规制越来越强的约束。(2)如果经济重心与环境规制重心不断靠拢并接近重合,则选取二者之间的中心点作为“经济-规制”重心。该重心点总是朝着省域内环境规制以及经济水平更高的地区移动。第二步,我们将污染就近转移问题界定为“经济-规制”重心与污染重心之间相对距离的动态变化。原理如下:(1)由于“经济-规制”重心总是朝着省域内环境规制严格的经济中心区域移动,因此它将表现出推动污染转移(来自环境规制、产业升级)或阻滞污染转移(来自产业集聚)的双重力量,从而对污染重心产生“推”“拉”两种作用。(2)由此,二者之间相对距离的变化代表了不同的迁移模式,包括污染重心不断远离核心(即经济-规制重心)的“核心→外围”迁移,即污染就近转移现象;以及污染重心不断靠近核心的“外围→核心”迁移,即污染转移粘性现象。

围绕“经济-规制”重心的“核心—外围”迁移模式全面反映了多因素驱动下的污染转移问题。(1)环境规制对污染转移的影响。如果“污染避难所”效应真的存在,污染源企业将被迫从环境规制严格的地区向宽松地区迁移,污染重心与“经济-规制”重心的相对距离将增大,并表现出“核心→外围”迁移,即环境规制引发的污染转移,环境规制构成污染转移的推动力。(2)经济动机对污染转移的影响。一方面,如果“空间产品生命周期”效应足够强烈,产业升级会推动污染产业步入成本竞争的成熟生命周期阶段,其引发的创新竞争也会导致低效率污染企业面对更强的成本压力,进而驱使污染源企业逐渐远离经济中心区域,向外围的低成本地区移动。相应地,污染重心与“经济-规制”重心之间将表现为“核心→外围”迁移,即产业升级引发的污染转移,产业升级构成污染转移的另一种推动力。另一方面,如果集聚效应足够强烈,产业集聚的正外部性将吸引污染源企业不断靠近经济中心区域,并表现为污染重心与“经济-规制”重心相对距离不断缩小的“外围→核心”迁移,即产业集聚引发的转移粘性,产业集聚构成污染转移的阻滞力。总之,无论污染转移的驱动力来自环境规制还是经济动机,我们都可以全面观察到这些驱动机制的综合作用结果。

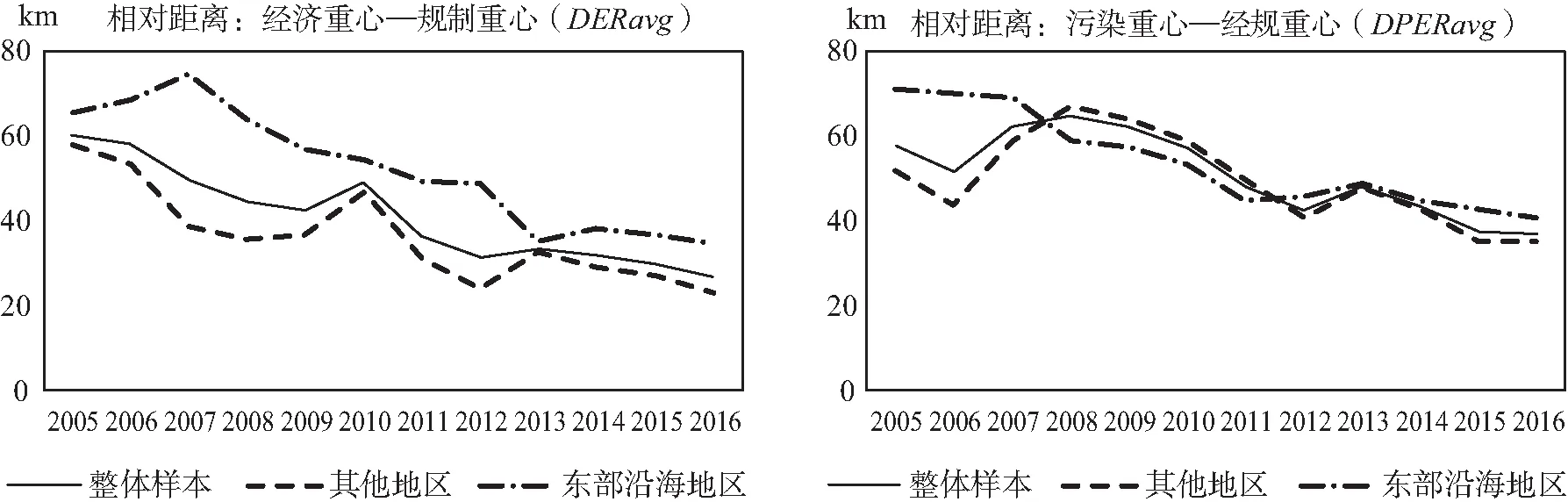

基于此,我们做如下处理:第一,选择《中国城市统计年鉴》的城市范围作为测度基础,并剔除2005—2016年间撤并或新增的几个城市。第二,去除城市数据严重缺失的少数省份,如西藏、台湾等。第三,为解决单个直辖市无法测度其地理重心之间相对距离的问题,将北京和天津并入河北、上海并入江苏、重庆并入四川。第四,分年份计算各省份污染重心与“经济-规制”重心的相对距离DPER,并按照重要性原则,剔除2005—2016年间DPER变化很小的省份(5)剔除方法是计算各省份DPER变化率绝对值的平均值,并使用Fisher最优分割法将其区分为“变化很小、中等变化、变化很大”三种类型,并剔除掉“变化很小”的省份,如新疆、青海、宁夏等。出现这种情况的原因在于这些省份的经济活动过度集中于某一中心城市,导致DPER在观察时间段内几乎不发生变化,从而失去研究意义。,获得20个省份最终样本的DPERjt(j=20;t为2005—2016)。其中6个省份为东部沿海地区,14个省份为其他地区。第五,分年份计算20个省份经济重心与环境规制重心的相对距离DERjt,观察二者是否不断接近(乃至重合),以验证前文的假设。由此,2005—2016年DERjt、DPERjt的年平均值DERavg、DPERavg见图1。

图1 2005—2016年DERavg、DPERavg变化情况

图1左图显示,2005—2016年,经济重心与环境规制重心相对距离的年平均值DERavg在整体样本、东部沿海以及其他地区中均快速下降(整体样本的DERavg从60.24km缩小至26.58km,已非常接近)。这与前文假设一致,经济活动受到越来越强的环境规制压力。但与此同时,污染重心与“经济-规制”重心相对距离的年平均值DPERavg(见图1右图)也在下降(2005—2016年,整体样本的DPERavg从57.55km缩小至36.83km),DPERavg并未表现出“核心→外围”迁移的污染转移,反而更多地表现出“外围→核心”迁移的转移粘性,污染源企业正朝着省域内环境规制以及经济水平更高的地区聚集,这一趋势在东部沿海以及其他地区都非常明显。我们推测,这一奇特现象说明“经济-规制”重心对污染重心的“推”“拉”作用发生了意想不到的变化。也就是说,由于集聚效应非常强烈,它超过了“污染避难所”效应和“空间产品生命周期”效应,这使得阻滞污染转移(来自产业集聚)的力量大于推动污染转移(来自环境规制、产业升级)的力量,从而将污染重心从外围地区不断拉近至“经济-规制”重心(即核心)。

为佐证这一点,我们也测度了污染重心与环境规制重心相对距离DPRjt的年平均值DPRavg、污染重心与经济重心相对距离DPEjt的年平均值DPEavg。如图2左图所示,DPRavg表现出明显的下降(整体样本的DPRavg从2005年的55.62km缩小至2016年的43.34km),污染重心不断靠近环境规制重心而不是远离它,环境规制作为污染转移“推动”力的作用并未得到发挥。如图2右图所示,DPEavg也表现出下降趋势(整体样本的DPEavg从2005年的72.82km缩小至2016年的53.32km),污染重心正朝着经济重心不断靠拢,这一现象说明产业集聚阻滞污染转移的作用非常明显,产业升级推动污染转移的作用则不明显,经济重心的集聚效应显然超过了其“空间产品生命周期”效应。

图2 2005—2016年DPRavg、DPEavg变化情况

总之,针对2005—2016年间中国20个省份的研究发现,DPERavg、DPRavg、DPEavg的变化都反映出同一种现象:就多因素驱动的污染就近转移问题而言,阻滞污染转移的力量明显大于推动污染转移的力量。据此,我们提出以下假设,以实证检验其是否成立。

假设1:DPERavg之所以表现出“外围→核心”迁移的转移粘性,就在于阻滞污染转移(来自产业集聚)的力量大于推动污染转移(来自环境规制、产业升级)的力量。

假设2:DPERavg的变化说明:由于“经济-规制”重心的集聚效应更为强烈且稳定,产业集聚因素显著地阻滞了污染转移。

假设3:虽然严格的环境规制可能引发“污染避难所”效应,但DPERavg的变化说明:环境规制因素对污染转移的影响可能并非单向作用,其推动力显然受到了某种抑制。

假设4:虽然产业升级可能引发“空间产品生命周期”效应,但DPERavg的变化说明:产业升级因素对污染转移的影响可能并非单向作用,其推动力同样受到了某种抑制。

三、计量模型、变量与数据

(一)计量模型的设定

为验证上文假设,我们构建计量模型,实证检验多种驱动因素对污染就近转移的影响。考虑到省域内污染就近转移情况可能具有持续性特征,使用以下动态面板模型加以估计:

DPERjt=α0+α1L.DPERjt+α2ERjt+α3IAjt

+α4IUjt+βZjt+εt

(2)

其中:下标j和t分别代表省份和年份;被解释变量DPERjt反映了省域内的污染就近转移情况;解释变量L.DPERjt、ERjt、IAjt、IUjt、Zjt分别表示被解释变量滞后一期、环境规制因素、产业集聚因素、产业升级因素和控制变量;εt为随机扰动项。

(二)变量的指标选取与度量

(1)污染转移DPERjt。该变量反映污染就近转移情况,测度方法如上文所示,表示为省份j内污染重心与“经济-规制”重心的相对距离。当相对距离增大,表示存在污染就近转移现象;当相对距离减小,表示存在污染转移粘性现象。我们在回归时做了取对数处理。

(2)环境规制ER。环境规制构成污染转移的推动力,其机制来自“污染避难所”效应,并迫使污染源企业从“核心→外围”迁移。衡量标准为城市i的工业二氧化硫去除率。

为了全面反映省域内环境规制的变化,我们选取两个指标:第一,规制水平差异ERdjt。假设省份j由n个城市构成,其中第i个城市在年份t的工业二氧化硫去除率为ERit(其中,i=1,2,…,n),则ERit的基尼系数代表规制水平差异,即省份j内不同城市间环境规制水平的离散程度。由于环境规制水平差异ERdjt可能引发污染源企业从规制严格地区向宽松地区迁移,因此预测ERdjt与污染转移呈正相关关系。第二,平均规制水平ERajt。考虑到环境规制的变化也表现为水平值的变化,因此选取ERit(i=1,2,…,n)在年份t的平均值作为省份j的平均规制水平。我们预测,如果平均规制水平ERajt的增加主要来自严格环境规制城市更快地提升其规制水平,那么城市间规制水平差异将增大,“污染避难所”效应变得强烈,ERajt与污染转移之间呈正相关关系;当然,平均规制水平ERajt的增加也可能来自环境规制宽松城市更快地提升其规制水平,城市间规制水平差异反而缩小,此时ERajt与污染转移之间的关系将变得不确定。

(3)产业集聚IA。产业集聚构成污染转移的阻滞力,其机制来自集聚效应,并促使污染源企业从“外围→核心”迁移。衡量标准为城市i工业总产值(百万元)占全国工业总产值(亿元)的比重。

为了全面反映省域内产业集聚的变化,我们选取两个指标:第一,集聚水平差异IAdjt。假设省份j由n个城市构成,其中城市i在年份t的产业集聚水平为IAit(i=1,2,…,n),则IAit的基尼系数代表集聚水平差异,即省份j内不同城市间产业集聚水平的离散程度。随着城市间集聚水平差异IAdjt的增大,更多污染源企业将涌入中心城市,因此预测IAdjt与污染转移呈负相关关系。第二,平均集聚水平IAajt。考虑到产业集聚的变化也表现为水平值的变化,因此选取IAit(i=1,2,…,n)在年份t的平均值作为省份j的平均集聚水平。一般而言,如果某个省份的平均集聚水平IAajt更高,则其中心城市的工业发展更充分、工业行业门类也更富多样性,集聚正外部性也更加明显,这类似于一种规模经济,此时IAajt与污染转移将呈负相关关系;当然,随着平均集聚水平IAajt的增加,中心城市也可能受制于拥挤和高成本,这类似于一种规模不经济,其集聚能力反而边际递减,此时IAajt与污染转移之间的关系将变得不确定。

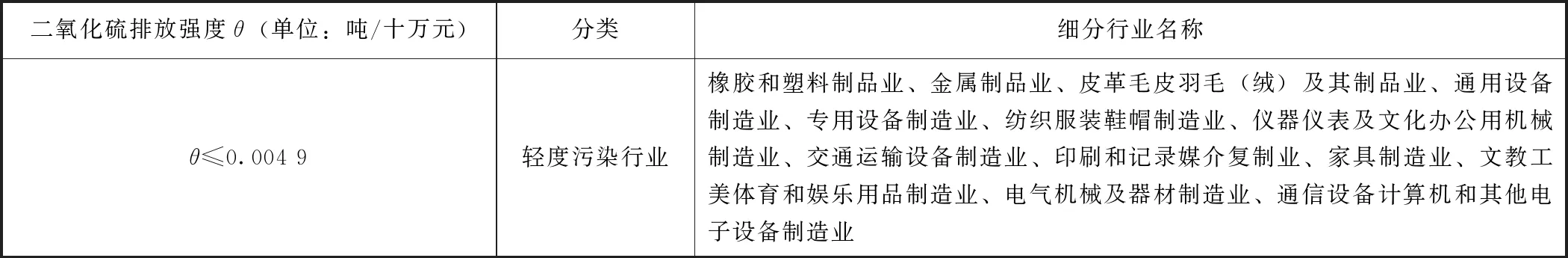

(4)产业升级IU。产业升级构成污染转移的另一种推动力,其机制来自“空间产品生命周期”效应。按照SPLC理论,产业升级推动污染转移表现为两个方面:第一,产业升级将导致工业的细分行业结构发生变化,工业增长对重污染行业的依赖性降低,污染行业被迫从“核心→外围”迁移。因此,我们选取轻度污染行业产值占工业总产值的比重作为衡量指标,简称为行业结构ISjt,预测ISjt与污染转移呈正相关关系。测度方法如下:首先计算2005—2016年间全国工业各细分行业二氧化硫排放强度的平均值θ,并使用Fisher最优分割法将其区分为“极重度污染行业(θ≥0.062 4)、重度污染行业(0.027 2≤θ≤0.044 8)、中度污染行业(0.008 3≤θ≤0.021 4)、轻度污染行业(θ≤0.004 9)”四种类型。随后,我们将轻度污染行业中的石油天然气开发、供水、废旧回收、烟草制造4个行业剔除,得到13个轻度污染行业名单(见表1)。最后,根据13个细分行业名单,使用20个样本省份工业细分行业产值数据,计算出分年份、分省份行业结构ISjt。第二,产业升级也将引发技术创新,这会导致低效率的污染企业面对更强的成本压力,进而被迫从“核心→ 外围”迁移。因此,我们使用分省份的R&D投入强度作为衡量指标,简称为技术创新RDjt,预测RDjt与污染转移之间呈正相关关系。计算方法为R&D经费内部支出(万元)与R&D人员全时当量(人年)的比值,即单位全时当量的R&D经费投入,并取其对数。其中,R&D活动的范围包括研究与开发机构、企业、高等学校和其他。之所以选择省份j在年度t的全部R&D活动作为计算基础,是因为工业部门的技术创新不仅仅只受到其自身R&D活动的影响。

表1 轻度污染行业名单

在计算2005—2016年间的θ值时,为保证各细分行业前后一致,我们将2005—2011年的“橡胶制品业”“塑料制品业”做合并处理,以便与2012—2016年间的“橡胶和塑料制品业”对应;将2011—2016年的“汽车制造业”“铁路、船舶、航空、航天和其他运输设备制造业”做合并处理,以便与2005—2010年间的“交通运输设备制造业”对应。

(5)控制变量。为保证估计结果稳健,本文选取如下控制变量:第一,出口贸易EXjt。针对贸易与环境的研究发现,中国更倾向于出口清洁产品(李小平和卢现祥,2010[37])。由此我们推测,对于那些出口依存度很高的地区,这一贸易模式可能改变其行业结构,导致工业增长更偏重于低污染行业。贸易的这种间接作用类似于SPLC理论所谓的产业升级,因此预测EXjt与污染转移呈正相关关系。测度方法为省份j出口额(亿元)与GDP(亿元)的比值。其中,出口额按照汇率年平均价折算为人民币;GDP按平减指数换算为不变价GDP,基期为2000年。第二,外商直接投资FDIjt。“污染避难所”假说认为,跨国公司会通过FDI将高污染产业或生产环节转移至发展中国家,部分中国经验研究也支持这一观点(张宇、蒋殿春,2014[38];杨子晖和田磊,2017[39])。因此,如果FDI在省域内的选址偏向中心城市,它将导致污染源企业从“外围→核心”聚集,FDIjt与污染转移呈负相关关系;如果偏向非中心城市,它将导致污染源企业从“核心→外围”扩散,FDIjt与污染转移呈正相关关系。测度方法为省份j内外商投资总额(亿元)与GDP(亿元)的比值。其中,外商投资总额按照汇率年平均价折算为人民币;GDP按平减指数换算为不变价GDP,基期为2000年。第三,环境压力差异ESdjt。尽管经济活动的空间集聚带来正外部性,但它也具有负面影响,例如环境恶化压力(Eslamipoor和Sepehriar,2014[16])。与集聚导致的拥挤效应类似,集聚所引发的环境污染也会降低福利,并产生负外部性,进而迫使污染源企业从“核心→外围”迁移(Foreman-Peck和Nicholls,2015[30]),所以预测ESdjt与污染转移呈正相关关系。测度方法为:假设省份j由n个城市构成,其中城市i在年份t的环境压力指标ESit(i=1,2,…,n)等于工业二氧化硫排放量(吨)与总人口(千人)的比值,则ESit的标准差代表环境压力差异,并取其对数。更大的ESdjt意味着省域内的部分城市承受着远高于其他城市的环境压力。第四,行业景气ICjt。工业行业景气水平也可能影响污染转移,因为“经济-规制”重心总是朝着省域内环境规制严格的经济中心区域移动,这一区域的环境治理成本、工资和租金更为昂贵,只有当工业行业处于繁荣周期,污染源企业才有可能承受从“外围→核心”迁移所带来的高成本,因此预测ICjt与污染转移呈负相关关系。测度方法为各省份工业生产者出厂价格指数的定基指数,基期为2000年。

(三)数据来源与变量描述性统计结果

本文数据来源主要包括《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》、各省和城市统计年鉴等。

面板数据共包括20个样本省份,时间从2005—2016年,描述性统计结果见表2。

表2 变量的描述性统计结果(N=20,T=12,NT=240)

四、污染就近转移问题:回归分析与稳健性检验

(一)回归结果分析

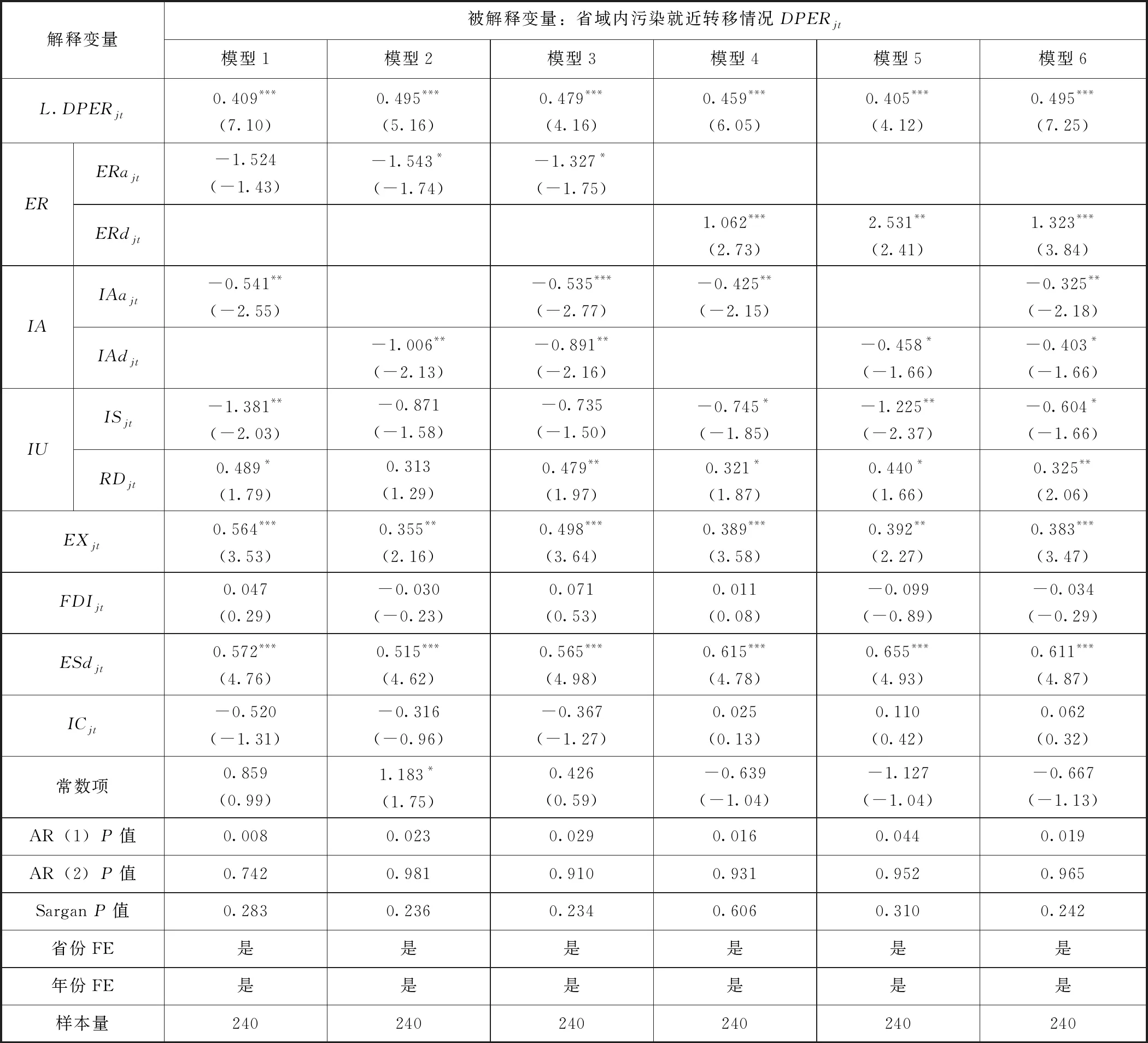

首先,我们针对动态模型(见公式2)可能存在的内生性问题作如下处理:由于被解释变量DPERjt表示省域j内污染重心与“经济-规制”重心的相对距离,这一距离的远近实际上也可以理解为该省份内经济与环境规制水平较高区域所具有的污染排放特征,如果距离较近,则污染程度较重;如果距离较远,则污染程度较轻。而污染物排放作为生产过程的副产品,它并非生产目的,因此DPERjt与产业集聚IA、产业升级IU等因素之间仅是单向的投入产出关系。但是,DPERjt与环境规制因素ER之间却可能互为因果,规制会影响污染排放,污染水平也会影响规制。为防范这一问题,我们在模型回归中将环境规制因素ER作为内生变量。其次,为防止伪回归现象,使用LLC方法对各变量进行单位根检验,P值显示均在5%置信水平上拒绝原假设,所有变量均为平稳。由此,使用系统GMM方法对动态模型进行估计,估计结果使用稳健标准误,表3。

表3 动态面板模型估计结果

从表3结果看,各类驱动因素对污染就近转移的影响基本符合上文中4个假设的预定结论,DPERjt的变化正是这些驱动机制综合作用的结果。

(1)同假设2的预期一致,产业集聚因素IA阻滞污染转移的作用非常强烈且稳定。无论平均集聚水平IAajt还是集聚水平差异IAdjt,它们都与污染转移DPERjt呈现显著的负相关关系。这说明集聚效应引发对企业的空间锁定,它是导致污染转移粘性现象的主因。一方面,从模型2、3和模型5、6的结果看,当城市间集聚水平差异IAdjt增大,中心城市的吸引力增强,污染源企业从“外围→核心”迁移,DPERjt减小。另一方面,从模型1、3和模型4、6的结果看,随着省域内平均集聚水平IAajt的增长,DPERjt也会减小。按照IAajt变量设定时的讨论,这说明各省份中心城市的集聚效应增长仍处于一种类似规模经济的阶段,省域内更高的平均集聚水平带来中心城市更充分的工业发展和更丰富的工业行业类型,其集聚效应也更强,进而吸引污染源企业从“外围→核心”迁移。

(2)同假设3的预期一致,环境规制因素ER对污染转移的影响存在正反两方面的双向作用,其推动力受到了抑制。可以发现,规制水平差异ERdjt与污染转移DPERjt呈现显著的正相关关系(见模型4、5、6),城市间环境规制水平差异的增大引发“污染避难所”效应,污染源企业被迫从“核心→外围”迁移、向环境规制相对宽松的地区移动,DPERjt随之变大。但与此同时,平均规制水平ERajt与污染转移DPERjt却呈现显著的负相关关系(见模型1、2、3),省域内平均规制水平的增长反而阻滞了污染转移,并导致DPERjt减小。按照ERajt变量设定时的讨论,这说明观察期内ERajt的增加更多地来自省域内环境规制宽松城市更快的规制水平增长,从而城市间规制水平差异缩小。此时,污染源企业作为理性的决策主体,如果在外围地区也要面对快速增长的环境规制压力,其最优决策必然是向“经济-规制”中心靠拢,以便借助“外围→核心”迁移从集聚的正外部性中受益。

(3)同假设4的预期一致,产业升级因素IU对污染转移的影响也存在双向作用,其推动力受到了抑制。一方面,技术创新RDjt与污染转移DPERjt呈现显著的正相关关系,技术创新带来竞争压力,这迫使低效率的污染企业从“核心→外围”迁移,以便从外围地区的相对低成本中获益,DPERjt随之变大。但另一方面,行业结构ISjt与污染转移DPERjt却呈现显著的负相关关系,工业增长对重污染行业的依赖性降低反而阻滞了污染转移,并导致DPERjt减小。这明显有悖于SPLC理论。一个可能原因是行业结构与污染转移之间具有类似EKC曲线那样的非线性关系:在ISjt增长初期,轻度污染行业的兴起导致出现更多细分行业,集聚中心的Jacobs效应增大,其对污染源企业的吸引力反而增强,污染产业从“外围→核心”迁移;只有当超越某个拐点后,ISjt的增长才可能驱使污染产业远离集聚中心,从“核心→外围”迁移。从2005—2016年行业结构的数值来看,样本省份的均值确实不高,多数省份(12个省份)ISjt值在25%至40%之间,其余省份则处于高、低两极,广东、江苏、福建、浙江在50%左右,黑龙江、山西、内蒙古、云南在10%左右。也就是说,由于观察期内中国样本省份行业结构的绝对水平偏低,其与污染转移的关系可能仍未超越拐点,因此二者之间呈负相关关系。当然,探究这一非线性关系超出了本文研究目的,仍有待后续研究加以验证。

(4)总体来看,同假设1的预期一致,阻滞污染转移(来自产业集聚)的力量大于推动污染转移(来自环境规制、产业升级)的力量。在产业集聚因素IA中,无论平均水平还是水平差异,它们都具有阻滞污染转移的显著性作用;但在环境规制因素ER中,规制水平差异和平均规制水平分别表现出推动和阻滞污染转移的双向作用,环境规制促使污染转移的能力受到抑制;产业升级因素IU的情况类似,技术创新和行业结构也分别具有推动和阻滞污染转移的双向作用,产业升级促使污染转移的能力同样受到了抑制。

(5)此外,从表3结果看,上一期的L.DPERjt显著正向影响本期的DPERjt,中国省域内的污染就近转移现象具有较强的动态效应。在控制变量方面,出口贸易EXjt显著正向影响污染转移DPERjt,出口依存度的提升能够促进污染就近转移,迫使污染源企业从“核心→外围”迁移;外商直接投资FDIjt与污染转移DPERjt之间则没有显著性关系;环境压力差异ESdjt也显著正向影响污染转移DPERjt,集聚所引发的环境压力也会迫使污染源企业从“核心→外围”迁移;行业景气ICjt与污染转移DPERjt之间没有显著性关系,工业行业景气水平的提升或下降并不具有阻滞或推动污染就近转移的作用。

表3中各类驱动因素的回归结果反映出其独特的经济含义,结合图1中DPERavg表现出的污染转移粘性现象,它们一起揭示出中国环境问题的长期性和复杂性。

(1)产业集聚因素阻滞了污染转移,它是造成中国省域内污染转移粘性现象的主因。集聚正外部性会吸引污染源企业靠近经济集聚中心。虽然产业集聚也可能引发技术进步与结构优化,从而提升区域内的污染减排能力(Copeland和Taylor,2004[1]),但集聚也带来规模效应,规模扩大导致的污染增加会削弱产业集聚的有利环境作用。从中国目前的情况看,集聚效应将导致相当程度的环境污染长期滞留于中心城市,并带来严峻的环境问题。

(2)环境规制因素同时表现出推动和阻滞污染转移的双向作用,这导致其经济含义相对模糊。一方面,规制水平差异推动污染转移,这会在一定程度上(但不是根本上)缓解经济集聚中心的环保压力,但人为地增大城市间规制水平差异显然不是环境政策的应有之义。另一方面,平均规制水平则阻滞污染转移,虽然区域内平均规制水平的提升是环保监管的必然要求,但这一趋势也可能导致集聚中心更难以摆脱污染的困扰。就中国目前的发展阶段而言,环境规制因素促进可持续发展的政策效果可能未必如预想的那样乐观。

(3)产业升级因素也具有推动和阻滞污染转移的双向作用,技术创新推动污染转移,行业结构则阻滞污染转移。事实上,Pumain等(2006)[29]发现,环境问题的根本改善有赖于行业结构优化发挥其双重“挤出”作用:首先是工业部门中低污染行业逐渐“挤出”重污染行业,随之而来的是污染源企业被从集聚中心(核心)“挤出”到周边地区。不过,从中国目前情况看,行业结构绝对水平偏低,而且行业结构优化反而引发污染源企业从“外围→核心”聚集。这一有悖于SPLC理论的现象说明:产业升级因素促进中国可持续发展的效力并未充分释放,污染问题的真正解决仍是一个长期经济过程,并非短期规制能够一蹴而就。

(二)稳健性检验

为增强研究结论的可靠性,我们对各类驱动因素中实证结果与理论预期差异较大的变量进行稳健性检验。同时,鉴于产业集聚因素IA阻滞污染转移的作用非常一致,我们在稳健性检验模型中不再区分其水平差异和平均水平,而是构造一个新指标IAadjt来代表IA,其计算方法为IAajt×IAdjt,用以综合反映水平差异和平均水平两种效应。

表4 中度污染行业名单

总体来看,一个城市更高(或更低)的环境规制水平并不局限于某一类污染物,它也同时表现为多种污染物的减排能力。因此,无论使用单一或综合指标衡量环境规制水平,环境规制因素都同时表现出推动和阻滞污染转移的双向作用,这一结果并没有因为衡量标准的变化而发生改变。

表5 稳健性检验结果

五、结论与建议

本文研究结论如下:中国省域内更多地表现出“外围→核心”迁移的转移粘性,污染源企业正朝着省域内环境规制以及经济水平更高的地区聚集。造成这一现象的原因在于阻滞污染源企业迁移的力量大于推动其迁移的力量。其中,在阻滞力方面,产业集聚因素阻滞污染转移的作用非常强烈且稳定;但在推动力方面,环境规制和产业升级因素对污染转移的影响具有正反双向作用,其推动力受到了抑制。虽然省域内更高的规制水平差异和技术创新具有推动污染转移的作用,但平均规制水平的提升和行业结构优化反而阻滞了污染转移。

从上述结论可以看出,中国所处的特定发展阶段决定了其环境治理的长期性和复杂性。首先,产业集聚作为推动中国发展的重要因素,在可预见的未来都将在中国经济中扮演重要角色,但集聚效应也可能导致相当程度的环境污染长期滞留于中心城市。其次,平均规制水平的提升也可能造成意想不到的结果,如果污染源企业在所有地区均要面对快速强化的环保监管,其最优决策反而是向中心城市靠拢,以便从集聚的正外部性中受益,这将造成中心城市更难摆脱污染的困扰。最后,从目前情况看,行业结构优化对促进污染减排的决定性作用尚未得到发挥,工业部门中轻度污染行业的发展不仅远未达到取代重度污染行业的水平,其发展水平也不具有驱使污染源企业远离中心城市的作用。

上述分析结果对规划中国未来的环境治理具有重要启示意义:(1)污染减排的地区布局应注重层次性。中心城市作为区域的经济集聚中心,不仅具有吸引污染源企业的内在机制,而且这种吸引力也极易受到省域内平均规制水平、行业结构等外在因素的正向影响。因此,污染减排的地区布局应以中心城市为重点,按照重要性高低为不同类型城市制定更具针对性的减排目标,以求找准污染减排的核心关注点、避免“四面出击”。(2)强化环境规制的过程要重视政策协调与配套。更严格的环保监管是污染减排的必由之路,但强化环境规制的过程也可能产生多重政策效果。如果仅仅关注中心城市的环保监管,城市间更大的规制水平差异会推动污染就近转移,不利于区域整体环境质量的改善;如果“一刀切”式的提升平均规制水平,则会强化污染转移粘性,中心城市也更难以摆脱污染的困扰。因此,省域各城市间不仅需要就环境治理的目标达成协同规制的共识,也有必要构建分工明确、定位合理的城市差异化发展战略,以减少污染源企业因为环保压力在城市间的迁移活动。(3)应结合使用污染减排的短期和长期工具。从短期看,中国现实的环境压力急需环境规制的补救,“不痛不痒”的环保监管将累积环境污染、带来不可逆的环境破坏。但从长期看,污染问题的根本解决仍有赖于市场规律而非规制政策,只有借助产业升级,重污染行业才能逐渐被取代,并被迫从集聚中心向外围地区迁移,中心城市乃至整个区域的环境质量才能得到真正改善。因此,未来的污染减排规划应兼顾其短期和长期目标,结合使用环境规制和产业升级两类工具,推动“规制+升级”双轮驱动的深层次去污模式。

当然,本研究也存在一些不足,有待后续研究进一步完善。使用省域内地理重心轨迹来测度污染就近转移虽然提供了明确的地理含义,但也有其局限性。由于污染转移被限定在省域尺度内,忽略了污染在省域间转移的可能性。这可能导致某些发达省份内污染重心向“经济-规制”重心的靠拢隐含了污染源企业从省域边缘迁出到其他就近省份所带来的变化,而这一变化并未体现在省域的“核心—外围”框架内。一个可能解决方法是扩展地理范围,使用城市群的“核心—外围”框架来探讨污染就近转移问题。当然,这一优化方法的科学性仍有待进一步研究加以证实。