CEO与CFO的薪酬契约安排、权力配置对会计错报的影响研究

——基于CEO、CFO制衡的视角

马 晨 李晨溪 敬舒贻

一、问题的提出

近些年,我国政府频繁出台国有企业限制高管薪酬的政策措施,2017年11月,综艺限薪令的发布,又使薪酬话题成为当今社会的议论焦点。在高管薪酬的波及范围当中,CEO与CFO受到的影响巨大,二者在财务报告的生成和披露方面都负有极其重要的责任。Twitter于2015年向美国证券交易委员会(SEC)提交的信息表明,作为CFO的Anthony Noto,在2014年收获了7 280万美元的薪酬,在Twitter所有高管中居于榜首,是作为CEO的Dick Costolo的5 240倍。这个例子在一定程度上表明CFO的角色和身份发生了转变,不再简单是CEO的代理人。也正是因为CEO与CFO在企业内部的核心职位,他们的薪酬契约安排动机应当如何设计、薪酬动机的差异如何安排,以此降低代理成本,从而提升财务报告质量也是学术界和实务界所关注的热点问题。

上市公司发生的财务丑闻可以被归结于高管薪酬契约的设计(Burns和Kedia,2006[1])。大量研究证实了CEO对会计信息质量具有重大影响(Dow和Raposo,2005[2];Jiang等,2010[3];Chava和Purnanandam,2010[4];Feng等,2011[5];林大庞和苏冬蔚,2012[6])。Jiang等(2010)[3]认为CFO的薪酬激励可能会导致盈余管理。美国税务署(Internal Revenue Service)委员Mark Everson在2006年认为CFO应当履行监督糖罐的责任(minding the cookie jars),其薪酬不应当包括股票期权,而应当主要由可观的、固定的薪酬构成。CEO、CFO的薪酬契约安排动机究竟是否能够起到应有的作用,亦或增加代理成本,降低会计信息质量,是值得学术界继续关注的热点话题。

另一方面,CEO、CFO薪酬契约安排动机差异对会计信息质量影响的研究却鲜有人问津,而且相关研究更多地还是关注CEO而非CFO对会计信息质量的影响,尽管对CFO的薪酬契约安排动机也有考虑。这可能主要是由于CEO的薪酬契约安排动机要强于CFO(Jiang等,2010[3])。此外,CFO很多时候作为CEO的代理人,如果不遵循CEO的偏好,是有可能被有能力的CEO更换掉的。因此,CFO可能不会对自身的薪酬激励作出反应,而更多的是针对CEO的薪酬激励作出反应。但是,Jiang等(2010)[3]认为,检验CFO薪酬契约安排动机对财务报告的影响是非常有必要的,这是由于CFO在财务报告方面起着至关重要的作用。Feng等(2011)[5]认为CFO在进行会计操纵方面有着非常独特的身份,比如重组交易、选择不合适的会计处理以及做假账。世界各国的财务丑闻,如安然、世通、Qwest以及Adelphi等事件都表明CFO对会计信息质量的影响是至关重要的。世通的前CFO Scott Sullivan也承认了自己的会计造假行为。此外,2002年的萨班斯-奥克斯利法案(the Sarbanes-Oxley Act)正式要求CFO与CEO对财务信息的准确性以及完整性均要承担个人责任。我国的会计相关法律也对此作出了相关规定。

鉴于以上,CEO薪酬契约安排动机对财务报告质量可能存在负向影响,而CFO薪酬契约安排动机在对财务报告质量存在负向影响的同时也有着需要承担监督CEO特别是同财务报告方面相关的职责,即双向影响。CEO、CFO在薪酬契约安排动机、权力大小方面都存在着差异,这种差异大小应当如何安排?本文从薪酬契约安排(compensation contract arrangements,简称CA)与管理层权力理论视角层层递进地分析和检验并得出如下结论:第一,CEO与CFO的薪酬契约安排差异的确会影响到会计错报;第二,二者之间的薪酬契约安排差异均会影响公司会计错报;第三,CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响作用还会受到CEO与CFO权力差异的调节。

本文的贡献或创新之处有以下几点:第一,拓展了有关CEO、CFO薪酬问题的研究成果。以往都是分别关注CEO、CFO个人特征对财务报告质量的影响,本文将在分析CEO、CFO薪酬契约安排动机影响的基础上提供CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报影响的证据,补充了Jiang等(2010)[3],Feng等(2011)[5]的研究。他们检验了CEO与CFO股权动机对盈余管理的影响差异,发现CFO的股权动机要大于CEO。鉴于CFO在会计操纵方面的重要作用,本文进一步将CEO与CFO薪酬契约安排动机结合起来,深入分析二者薪酬契约安排差异对财务报告质量的影响。第二,进一步拓展了管理层权力的研究。本文的研究发现CEO与CFO权力差异的增加,反而会弱化CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响,表明当CEO权力相对于CFO越大时,CEO会通过其他渠道实现机会主义行为,而不仅仅围绕薪酬契约、会计报表操纵。

余文结构安排如下:第二部分为文献回顾与研究假设;第三部分为样本来源与研究设计;第四部分为实证检验与结果分析;第五部分为研究结论。

二、文献回顾与研究假设

(一)CEO、CFO薪酬契约安排动机对会计信息质量的影响

已有研究证实了上市公司的会计错报或财务重述会给资本市场和广大投资者带来重大的不利影响(Burns和Kedia,2006[1];马晨等,2015[7])。一系列的文献试图寻找会计差错、财务重述发生的原因。这些研究主要关注CEO或整个高管团队的动机(Burn和Kedia,2006[1];马晨和张俊瑞,2012[8])。王福胜和程富(2014)[9]从高层梯队理论的视角进行分析,认为洞察能力、价值选择及认知层面是高管背景特征的重要表现,高管在管理工作中的偏好选择便是由这些因素决定。一个公司会计政策的制定者或决策者——CFO,其个人特征同样可能对公司的会计政策选择产生影响。然而,令人意外的是,研究CFO薪酬契约安排动机对财务报告质量影响的文献较少,毕竟CFO是作为具有专业能力的对财务报告质量负责的公司高管。且CFO的财务决策行为经常会受到CEO的不良干预,由于企业当中的代理冲突矛盾屡见不鲜,因而干预到其执行财务判断的事件时有发生(向锐,2015[10])。同时,向锐(2015)[10]认为,若CFO与CEO合谋造假,会给CFO职业生涯带来很大污点。因此,从保护自身声誉角度出发,CFO会及时与董事会内部成员沟通自身熟悉的公司财务战略信息,通过减少信息差的行为,以达到限制CEO的机会主义行为的目的。这点从经验数据上也是得到了一定的证实。邱昱芳等(2011)[11]根据证监会组织的对我国上市公司财务负责人的专项调查结果,发现财务负责人的专业能力对会计信息质量有一定的正向影响。刘永丽(2015)[12]发现CFO权力越大,越能够根据自身的专业背景对公司的发展和决策作出判断,不受高层关于一些政治任务及其他目的而作出对利润的粉饰要求的影响,会计稳健性应当越高。Ge等(2011)[13]通过实证研究发现CFO个人特征会影响到会计选择。

CFO通常要负责财务计划、预算、内部控制以及财务报告(Feng等,2011[5])。如果出现了会计操纵的情形,则一定意味着CFO未能起到应有的监督责任。另外,CFO如果有意图参与会计操纵,更加能够利用自身的专长去虚增利润。比如,Stuart G.Lasher,Silk Greenhouse的前CFO,制造了一系列的虚假记录和工作底稿以作为推迟费用入账的借口。Feng等(2011)[5]用薪酬契约安排作为薪酬动机的代理变量,分析了CEO、CFO自身的薪酬动机对财务报告质量的影响,他们发现CFO进行盈余管理不是因为自身的股权动机,而是由于受到具有股权动机的CEO的压力导致的。从相关文献可以看出,尽管国内外学者关注过CEO、CFO薪酬动机对会计错报的影响,但鲜有关注CEO与CFO薪酬契约安排的差异对会计信息质量的影响。已有研究主要停留在CEO或CFO的薪酬激励与盈余管理之间的关系上,而本文对此进行了一定的补充,综合CEO与CFO薪酬契约安排并关注二者差异对会计错报的影响作用。本文的结论表明CEO与CFO的薪酬契约安排共同影响到会计信息质量。鉴于上述分析,本文认为薪酬契约安排一方面能够激励CEO与CFO为了个人薪酬努力地去创造股东财富的增值,但同时也会使得CEO与CFO有动机操纵财务报表以实现个人利益。针对CEO、CFO个人薪酬契约安排动机,本文根据上述分析提出假设1和假设2。

H1:CEO薪酬契约安排正向影响公司的会计错报。

H2:CFO薪酬契约安排正向影响公司的会计错报。

(二)CEO与CFO薪酬契约安排动机差异对会计信息质量的影响

在我国,学术界和业界认为,一方面,CFO应该在公司治理中扮演重要而独特的角色,其既应该负有监督责任,即履行对CEO监督特别是财务方面的监督职能,又应该对外客观、公允地披露财务报告,承担与CEO相同的法律责任,以切实维护财务报告使用者的合法权益;另一方面,由于公司各种经营决策都离不开财务的可行性分析,所以CFO应该参与公司决策,并履行相应的管理职能(林大庞和苏冬蔚,2012[6])。但是由于CFO在履行公司治理职责的过程中尚不具有充分的实力担负起监督CEO的任务,当CEO与CFO存在利益冲突时,中国现阶段的制度环境和公司治理结构尚不足以支持CFO抵御CEO的压力(孙光国和郭睿,2015[14]),使得我国CFO薪酬激励的公司治理效应可能显著区别于西方发达国家。此外,一般而言,CEO由董事会聘任,而CFO则由CEO提名再由董事会通过,因此从理论上说CFO是经由CEO挑选,其法定性权力应当比CEO的更小,以致CEO获得公司的薪酬激励程度比CFO更大,进而使得CEO薪酬比CFO薪酬对业绩更加敏感。

然而,很多学者却持有不同的观点。林大庞和苏冬蔚(2012)[6]发现,尽管CEO股权激励对盈余管理的抑制作用显著大于CFO,然而在诱发盈余管理行为方面两者却不存在显著差异。Chava和Purnanandam(2010)[4]发现,CFO较高的薪酬契约安排会产生较高的应计管理,CFO的薪酬契约安排对总应计项目的影响作用甚至大于CEO。Jiang等(2010)[3]发现,相对于CEO的权益动机,CFO的权益动机会导致可操控应计程度更大幅度的增长。他们解释,这是由于CFO对财务系统的管理负有最终责任,包括财务报告的编制,这种影响超过了CEO薪酬契约安排动机对财务报告质量的影响。此外,盈余管理是一种非常重要的工具,CFO可以利用自身的专业为其薪酬契约安排动机服务,而CEO则有许多其他方面的监督责任以及其他工具可以利用以实现自身利益。Indjejikian和Matejka(2009)[15]认为,尽管CEO的薪酬契约安排动机更强,然而CFO才是财务报告过程中的主要负责人,如果CFO薪酬契约安排动机较强,反而会削弱他们在降低利润中所含错报的程度的作用。也就是说,尽管薪酬契约安排动机强有助于刺激CFO的工作动力,但可能也会促成其机会主义行为。他们还发现董事会在萨班斯法案之后降低了CFO的薪酬契约安排动机,以抑制其会计造假行为。

已有研究更多单独研究CEO、CFO薪酬契约安排动机与会计信息质量之间关系,鲜有关注CEO、CFO的薪酬契约安排差异对财务报告质量的影响作用。Feng等(2011)[5]从盈余管理发生的原因出发分析了CEO、CFO在这方面的区别。他们利用理论模型研究了1982年至2005年间共计499家存在会计操纵行为的公司,发现CFO进行盈余操纵并不一定能获得足够的自身利益,而且CFO进行会计操纵是由于CEO的压力而不是自身的薪酬动机。

薪酬动机越大,越能够降低代理成本,将高管个人利益同股东利益结合在一起(Jensen和Murphy,1990[16]),这点既适用于CEO,也适用于CFO。但另一方面,较高的薪酬动机会使得CEO、CFO个人为了追求个人薪酬而去操纵会计利润。CEO薪酬动机更多的是一种机会主义行为,这点在已有文献中被广泛证实(Burns和Kedia,2006[1])。而CFO的薪酬契约安排动机更多体现的是两面性,履行对CEO在公司财务方面的监督职责,同时具有潜在的机会主义行为(Indjejkian和Matejka,2009[15])。因此,本文认为,考虑高管薪酬契约安排动机对财务报告质量影响时,应当对CEO与CFO的薪酬契约安排综合考虑,CEO与CFO薪酬契约安排的差异体现了二者对财务报告质量的综合影响。当CEO薪酬契约安排高于CFO薪酬契约安排时,薪酬契约相对来说更加符合CEO而非CFO的个人意愿,CFO监督意愿和能力会降低,监督职责自然难以有效发挥。而且随着二者间薪酬契约安排差异的增加,CFO更加难以发挥对CEO的牵制和制衡作用,公司发生会计错报的概率随之提升。由此,本文提出假设3。

H3:随着CEO与CFO薪酬契约安排差异的增加,公司发生会计错报的概率随之提升。

(三)管理层权力对高管薪酬契约安排、会计信息质量的影响研究

Bebchuk等(2002)[17]提出了薪酬契约“管理层权力假说”,认为不断扩大的管理层权力影响了薪酬契约的激励效果,如果高管可以自定薪酬,契约就是失效的。管理层权力理论认为,薪酬契约安排的提高并不一定意味代理成本的减少,因为企业业绩包含着强烈的噪音,如管理层自身对公司业绩的盈余操纵。因此,在考察薪酬契约安排对财务报告质量影响时,不能忽视管理层权力的作用。在我国,管理层权利有时甚至能够直接干预管理层薪酬体系的设计。权小锋等(2010)[18]对此也进行了证实,他们发现管理层权力越大,薪酬与操纵性业绩之间的敏感性越大,表明随着权力的增长,管理层更倾向于利用盈余操纵获取绩效薪酬。还有很多学者也证实了管理层权力会影响到契约的制定。刘星和徐光伟(2012)[19]发现,高管利用手中权力影响自身契约,导致薪酬具有向下的刚性和向上的弹性。薪酬契约安排存在不对称现象,说明高管利用手中权力具有获取私利的动机。陈修德(2012)[20]发现,当管理层相对于董事会的权力越大,高管薪酬将越高或是其薪酬与业绩之间的关联性会越小。

另一方面,王克敏和王志超(2007)[21]提出尽管高管权力的增加使得高管可以自定薪酬,但却降低了高管报酬诱发盈余管理的程度。他们认为,我国缺乏投资者保护机制,企业的外部监管机制薄弱,这会导致高管的激励约束机制失灵,进而使得高管利用控制权谋取私人利益的寻租渠道多元化。这样一来,实现个人利益最大化的渠道不单单是会计操纵,管理层操纵报表的动机会下降,转而通过其他渠道去寻求一己私利的实现。他们将这种高管控制权增加描述为从“遵守报酬游戏规则转变为制定报酬游戏规则”。Dow和Raposo(2005)[2]提出权力较大的管理层不会基于薪酬目的进行盈余管理,但可能基于其他目的进行盈余管理,且权力较小的管理层可能为提高自身薪酬而进行盈余管理。

以往研究CEO权力的文献得出的结论主要集中于CEO权力会提升自身薪酬(Bebchuk等,2002[17]),不利于会计信息质量(Dow和Raposo,2005[2]),即管理层权力视角。从这样的视角来说,如果CEO权力远远大于CFO权力,则更能够有助于CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响作用。但如果CEO权力较大,难以被制衡,可能会打破原有的均衡或企业内部形成的制度安排,比如薪酬契约,进而使得薪酬契约难以有效发挥相应的作用。而且CEO权力过大时可以通过其他渠道而不仅仅局限于会计操纵去实现一己私利,比如直接追加年薪、奖金制度,减少了选择风险和成本较高的盈余管理行为(王克敏和王志超,2007[21])。在这种情形下,CEO、CFO权力差异可能会弱化CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响作用。由此,本文提出竞争性假设4。

H4a:CEO、CFO权力差异会强化CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响。

H4b:CEO、CFO权力差异会弱化CEO、CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响。

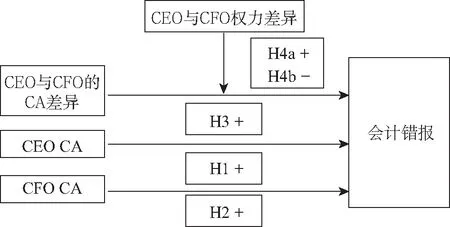

基于假设H1~H4,本文的理论检验模型如图1。

图1 理论与假设模型

三、样本来源与研究设计

(一)样本来源

本文选取2003—2015年中国上市公司的年报数据,通过手工收集、整理,结合巨潮资讯网站搜索更正、差错、调整关键词,最终得到2005—2014年共1 497个发生错报的观测值(1)披露的错报样本是根据财务重述样本获得的,因此,错报的发生期要早于财务重述的发生期。另外,鉴于B股类上市公司的特殊规定,本文的会计错报样本不包含B股类公司。。本文错报样本的数据与会计账务处理直接挂钩,与年报补丁大相径庭,且不包括与股票拆分、发放股利、终止经营、会计政策变化、并购有关的事项。本文将初始样本从两方面进行筛选。首先,删除了4个金融保险类数据。原因如下:金融保险行业的会计处理方法不同于日常企业,其较高的薪酬体系受到银监会的监管。其次,剔除了686个CEO、CFO薪酬契约安排缺省的错报观测值。最终,本文结合其他控制变量得到697个错报观测值以及12 507个非错报观测值。薪酬契约安排、高管权力以及其他控制变量的数据来源于CSMAR数据库。在进行分析时,由于数据的可获得性,分析样本可能有差异。

(二)研究设计

按照Jensen和Murphy(1990)[16]、Jayaraman和Milbourn(2012)[22]的研究,本文将薪酬契约安排度量为高管薪酬的变化/(股东财富)企业价值的变化,具体为CA=ΔComp/(ΔEarnings)(2)鉴于中国资本市场股票价格的波动性,本文未使用股票价值而是使用公司高管更为关注的业绩,即净利润衡量企业价值或股东财富。。其中,ΔComp(3)本文的高管薪酬主要是现金薪酬,包括基本工资、红利以及奖金。此外,不同于其他国家,股票期权的授予和行权在我国还较少,鉴于数据有限,本文不考虑股票期权。为高管薪酬的变化量,ΔEarnings为净利润的变化量。因此,CEO的薪酬契约安排CA_CEO=ΔComp_CEO/(ΔEarnings),而CFO的薪酬契约安排为CA_CFO=ΔComp_CFO/(ΔEarnings)。

本文采用Probit回归模型,分别对CEO、CFO薪酬契约安排与公司发生会计错报之间的影响进行了检验。以下为关于假设H1、假设H2的回归模型:

Misit=α0+α1CA_CEOit+α2CA_CFOit

+α3Controls+ε

(1)

其中:Misit为公司i发生会计错报的情况,t年发生会计错报时为1,否则为0。Controls为公司层面的控制变量。为了控制公司的盈利能力以及成长情况(马晨等,2014[23]),本文控制了总资产收益率(ROA)以及总资产增长率(Agrow),还控制了公司的资产规模(Lna)以及资产负债率(Lev)。另外,外部审计也同公司发生会计错报有关,因此对会计师事务所规模(Big4)以及审计意见类型(AO)进行了控制。此外,本文还借鉴Lobo和Zhao(2013)[24]的研究,对市值规模(MB,market-to-book ratio)进行了控制。

本文还要通过Probit回归模型,以检验CEO、CFO薪酬契约安排差异对公司发生会计错报的影响。针对假设H3的回归模型如下:

Misit=α0+α1DCAit+α2Controls+ε

(2)

其中:DCA为CEO与CFO薪酬契约安排的差异,即DCA=CA_CEO-CA_CFO;Controls为公司层面的控制变量,如前所述。

本文还考虑CEO与CFO的权力差异是否会调节二者薪酬契约安排差异对会计错报的影响。因此,要对权力差异模型进行相应的设计。借鉴王克敏和王志超(2007)[21]、权小锋和吴世农(2010)[25]的方法,本文用CEO是否兼任董事长以及CEO是否是公司董事会成员两个虚拟变量来衡量CEO的组织权力强度;用CEO的任职年限来度量其专家权力;选择机构投资者的持股水平以及股权集中度来度量CEO的所有制权力强度。当CEO所在企业的机构投资者持股水平低于均值时,第一大股东持股比例与第二大股东持股比例的比值越大,则CEO受到外部监督的力量就会越弱。本文还使用虚拟变量CEO是否持股以及CEO年龄来度量其声誉权力。在这些测度指标的基础上通过直接求和的方式合成CEO权力强度的综合指标(Power_CEO)(4)没有考虑CEO的学历背景、政府层级等因素,因为缺省值较多。。同理,针对CFO生成其权力强度的综合指标(5)本文没有对CFO生成所有制权力强度,这是由于不同于CEO,CFO无法达到对企业进行控制和操纵的能力。。本文用虚拟变量CFO是否是公司董事会成员来衡量CFO的组织权力强度;用CFO的任职年限来度量其专家权力;还使用虚拟变量CFO是否持股以及CFO年龄来度量其声誉权力。在这些测度指标的基础上通过直接求和的方式合成CFO权力强度的综合指标(Power_CFO)。在此基础上,生成CEO与CFO权力差异指标,DPower=Power_CEO-Power_CFO。DPower作为调节变量,本文用其与薪酬契约安排差异形成的交互项(DCA×DPower)以检验假设H4,回归模型如下:

Misit=α0+α1DCAit+α2DCAit×DPowerit+α3DPowerit

+α4Controls+ε

(3)

其他变量如前所述,具体变量情况见表4。

表1 变量说明表

四、实证检验与结果分析

(一)描述性统计

为更好地检验本文的假设,本文对连续变量在1%的水平上进行了缩尾,并按照观测值是否发生错报分组进行了描述性统计分析,结果详见表2。

在非错报组中(Mis=0),CEO薪酬契约安排变量(CA_CEO)的均值为0.728 0×10-4,中位数为0;而在错报组中(Mis=1),CEO薪酬契约安排变量(CA_CEO)的均值为0.005 1,中位数为0;CA_CEO在两组间的均值差异为-0.005 1(t值=-3.458 1),表明错报组中CA_CEO的均值要显著高于非错报组中CA_CEO的均值。在非错报组中(Mis=0),CFO薪酬契约安排变量(CA_CFO)的均值为0.256 0×10-4,中位数为0;而在错报组中(Mis=1),CFO薪酬契约安排变量(CA_CFO)的均值为0.001 2,中位数为0;CA_CFO在两组间的均值差异为-0.001 2(t值=-2.844 3),表明错报组中CA_CFO的均值要显著高于非错报组中CA_CFO的均值。在非错报组中(Mis=0),CEO与CFO薪酬契约安排差异变量(DCA)的均值和中位数分别为0.471 0×10-4和0;而在错报组中(Mis=1),薪酬契约安排差异变量(DCA)的均值和中位数分别为0.004 0和0;DCA在两组间的均值差异为-0.003 9(t值=-3.070 1),表明错报组中DCA的均值要显著高于非错报组中DCA的均值。在非错报组中(Mis=0),CEO与CFO权力差异变量(DPower)的均值和中位数分别为0.916 5和1;而在错报组中(Mis=1),权力差异变量(DPower)的均值和中位数分别为0.764 0和1;DPower在两组间的均值差异为0.152 4(t值=2.357 7),表明错报组中DPower的均值要显著低于非错报组中DPower的均值。控制变量方面,在非错报组中(Mis=0),公司业绩变量(ROA)的均值和中位数为0.039 1与0.037 0;而在错报组中(Mis=1),公司业绩变量(ROA)的均值和中位数分别为0.013 5与0.022 9;ROA在两组间的均值差异为0.025 6(t值=10.468 6),表明错报组中ROA的均值要显著低于非错报组中ROA的均值。类似地,非错报组中资产负债率变量(Lev)要显著低于错报组,而公司规模(Lna)、公司成长情况(Agrow)、由四大会计师事务所审计(Big4)以及被出具标准审计意见(AO)在非错报组中的均值显著高于在错报组中的均值。

表2 描述性统计表

(二)Probit回归

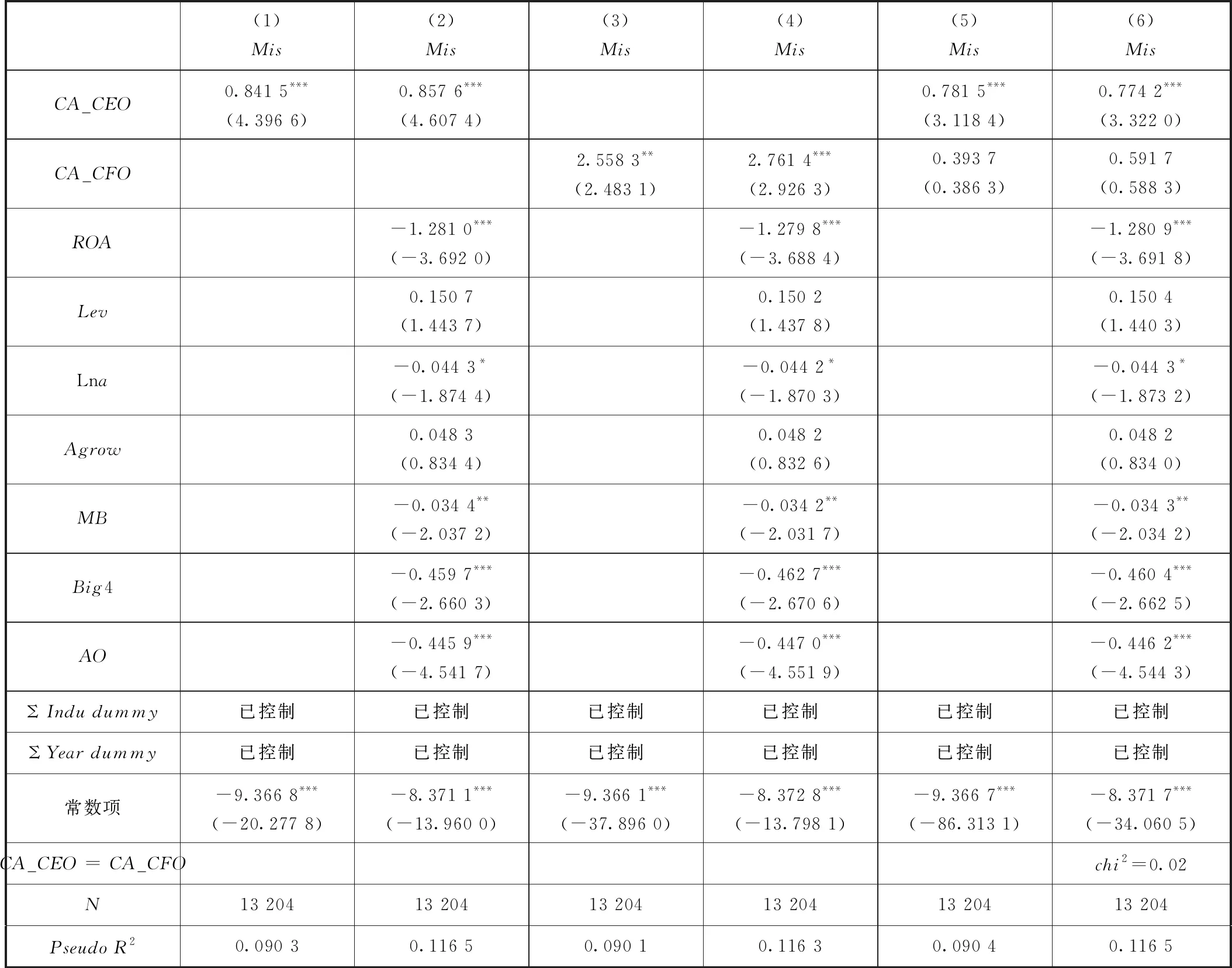

本文首先针对假设H1与H2,检验CEO与CFO薪酬契约安排对公司发生会计错报的影响,具体结果反映在表3中。列(1)与列(2)检验了CEO薪酬契约安排对会计错报的影响。在列(1)中,CA_CEO的回归系数为0.841 5(z值=4.396 6),在1%的水平上显著,表明CEO薪酬契约安排正向影响公司发生会计错报的概率,假设H1得到了验证。类似地,在列(2)中,考虑了其他控制变量的影响,CA_CEO的回归系数为0.857 6(z值=4.607 4),在1%的水平上显著,表明在考虑相关控制变量的情况下,CEO薪酬契约安排正向影响公司发生会计错报的概率,假设H1再次得到了验证。列(3)与列(4)检验了CFO薪酬契约安排对会计错报的影响。在列(3)中,CA_CFO的回归系数为2.558 3(z值=2.483 1),在5%的水平上显著,表明CFO薪酬契约安排正向影响公司发生会计错报的概率,假设H2得到了验证。类似地,在列(4)中,考虑了其他控制变量的影响,CA_CFO的回归系数为2.761 4(z值=2.926 3),在1%的水平上显著,表明在考虑相关控制变量的情况下,CFO薪酬契约安排正向影响公司发生会计错报的概率,假设H2再次得到了验证。列(5)与列(6)将CEO与CFO薪酬契约安排放在一起进行回归。CA_CEO的回归系数在列(5)与列(6)中均在1%的水平上显著为正,而CA_CFO的回归系数尽管为正,但不显著。整体上来看,CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报的正向影响得到了证实。进一步通过卡方检验(chi2=0.02)发现,在列(6)中,CA_CEO与CA_CFO的回归系数不存在显著差异,未发现CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报的影响大小孰高孰低。另外,在控制变量方面,盈利能力(ROA)、公司规模(Lna)、账面市值比(MB)、会计师事务所规模(Big4)以及标准审计意见(AO)负向地影响公司发生会计错报的概率。

表3 CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报影响的回归结果

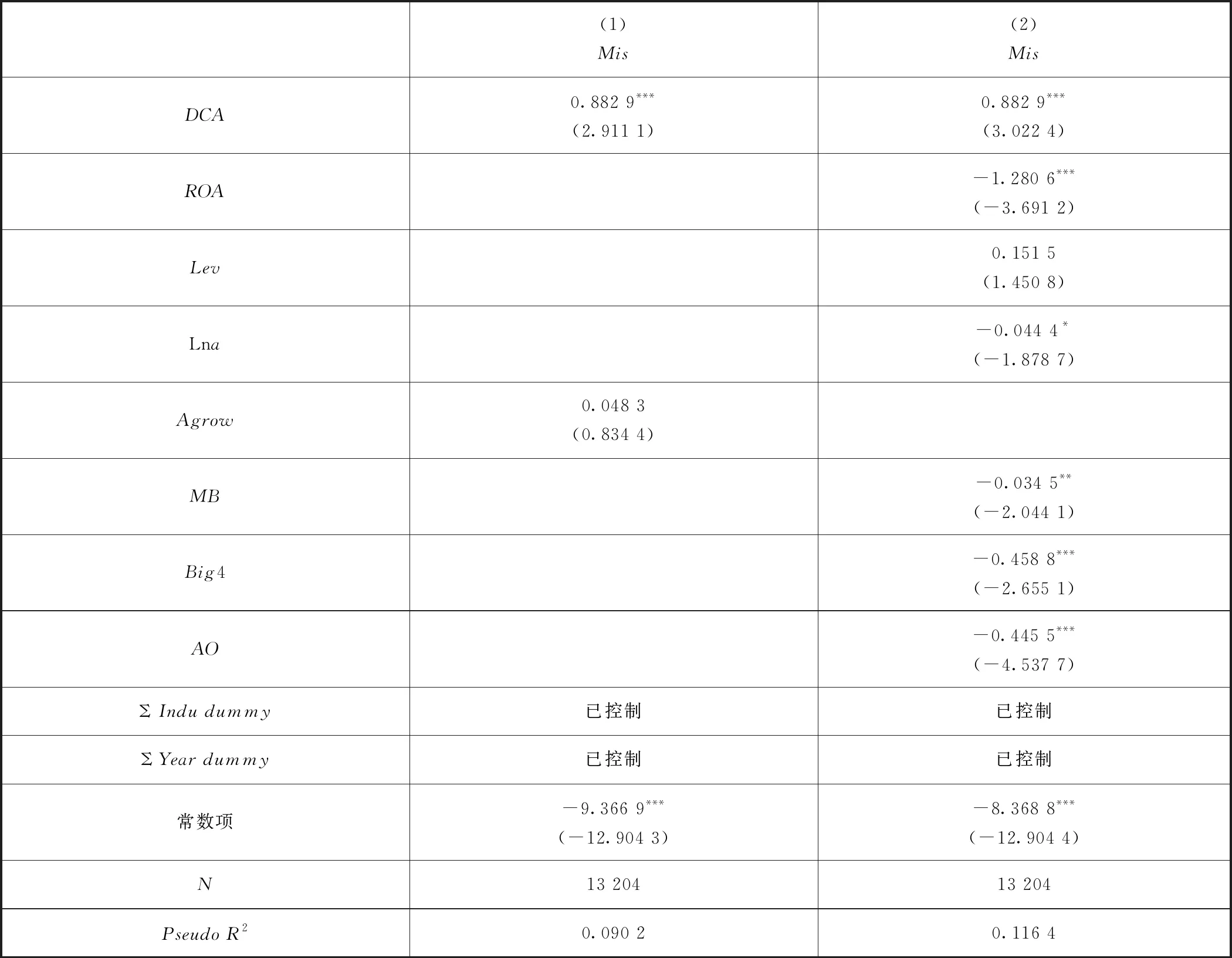

本文针对假设H3,检验CEO与CFO薪酬契约安排差异对公司发生会计错报的影响,具体结果反映在表4中。列(1)与列(2)检验了薪酬契约安排差异对会计错报的影响。在列(1)中,DCA的回归系数为0.882 9(z值=2.911 1),在1%的水平上显著,表明CEO与CFO薪酬契约安排差异正向影响公司发生会计错报的概率,假设H3得到了验证。类似地,在列(2)中,考虑了其他控制变量的影响,DCA的回归系数为0.882 9(z值=3.022 4),在1%的水平上显著,表明在考虑相关控制变量的情况下,CEO与CFO薪酬契约安排差异正向影响公司发生会计错报的概率,假设H3再次得到了验证。另外,在控制变量方面,盈利能力(ROA)、公司规模(Lna)、账面市值比(MB)、会计师事务所规模(Big4)以及标准审计意见(AO)负向地影响公司发生会计错报的概率。

表4 CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报影响的回归结果

进一步地,本文还要检验CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响是否会受到CEO与CFO权力差异的调节。表5列示了薪酬契约安排差异、权力差异对会计错报影响的Probit回归结果。列(1)与列(2)检验了薪酬契约安排差异、权力差异对会计错报的影响。在列(1)中,DCA的回归系数为0.607 0(z值=2.576 5),在1%的水平上显著,表明CEO与CFO薪酬契约安排差异正向影响公司发生会计错报的概率;而DCA与DPower的交互项(DCA×DPower)的回归系数为-0.599 5(z值=-2.511 7),在5%的水平上显著,表明CEO与CFO权力差异负向调节薪酬契约安排差异对会计错报的影响,即弱化了薪酬契约安排对会计错报的正向影响,假设H4b得到了验证。类似地,在列(2)中,考虑了其他控制变量的影响,DCA的回归系数为0.625 1(z值=2.742 2),在1%的水平上显著。而DCA与DPower的交互项(DCA×DPower)的回归系数为-0.585 9(z值=-2.483 1),在5%的水平上显著。假设H4b再次得到了验证。另外,在控制变量方面,盈利能力(ROA)、账面市值比(MB)、会计师事务所规模(Big4)以及标准审计意见(AO)负向地影响公司发生会计错报的概率。

表5 CEO与CFO权力差异的调节作用

(三)进一步分析

1.对舞弊的考虑。

会计错报通常由两种情形引起,一种是错误,而另一种为舞弊,是一种管理层的机会主义行为。如果薪酬契约安排是造成CEO、CFO操纵报表的薪酬动机,那么在研究薪酬契约安排差异对会计错报影响时,也应当进一步考虑会计错报究竟是由舞弊还是差错引起的。舞弊引起的错报是一种蓄意的机会主义行为,同薪酬动机相关。借鉴马晨等(2015)[7]、Ma等(2015)[26]的做法,本文使用关键词查找会计信息,如“虚增”“虚减”等;另外,如果监管部门介入,如财政机关、证监会、审计署等认为公司会计信息披露不实,要求上市公司整改。符合以上两个条件之一的情形即被认定为由财务舞弊导致的会计错报。在此基础上生成因变量Misfraud,公司未发生会计错报时Misfraud取值为0,发生由差错导致的会计错报时取值为1,发生由舞弊导致的会计错报时取值为2。Misfraud的取值范围在[0,2]且为离散变量。因此,针对因变量Misfraud,本文进行了Ordered Probit回归,表6列示了回归结果。

表6 CEO与CFO薪酬契约安排对财务舞弊影响的回归结果

表6针对假设H1与H2,检验了CEO与CFO薪酬契约安排对财务舞弊的影响。其中,列(1)与列(2)检验了CEO薪酬契约安排对财务舞弊的影响。CA_CEO的回归系数在列(1)与列(2)中均显著为正,且在1%的水平上显著,表明随着CEO薪酬契约安排的增加,公司发生的会计错报更加可能是由于蓄意的财务舞弊而不是疏忽导致。表6中的列(3)与列(4)检验了CFO薪酬契约安排对财务舞弊的作用。CA_CFO的回归系数在列(3)与列(4)中均显著为正,且在1%的水平上显著,表明随着CFO薪酬契约安排的增加,公司发生的会计错报更加可能是由于蓄意的财务舞弊而不是疏忽导致。列(5)与列(6)将CEO与CFO薪酬契约安排放在一起进行回归。CA_CEO的回归系数在列(5)与列(6)中均在1%的水平上显著为正,而CA_CFO的回归系数尽管为正,但不显著。从整体上来看,CEO与CFO薪酬契约安排对财务舞弊具有正向影响。进一步通过卡方检验(chi2=0.02)发现,在列(6)中,CA_CEO与CA_CFO的回归系数不存在显著差异,未发现CEO与CFO薪酬契约安排对财务舞弊的影响作用孰大孰小。这些结果说明,CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报的影响不因错报原因而发生改变。

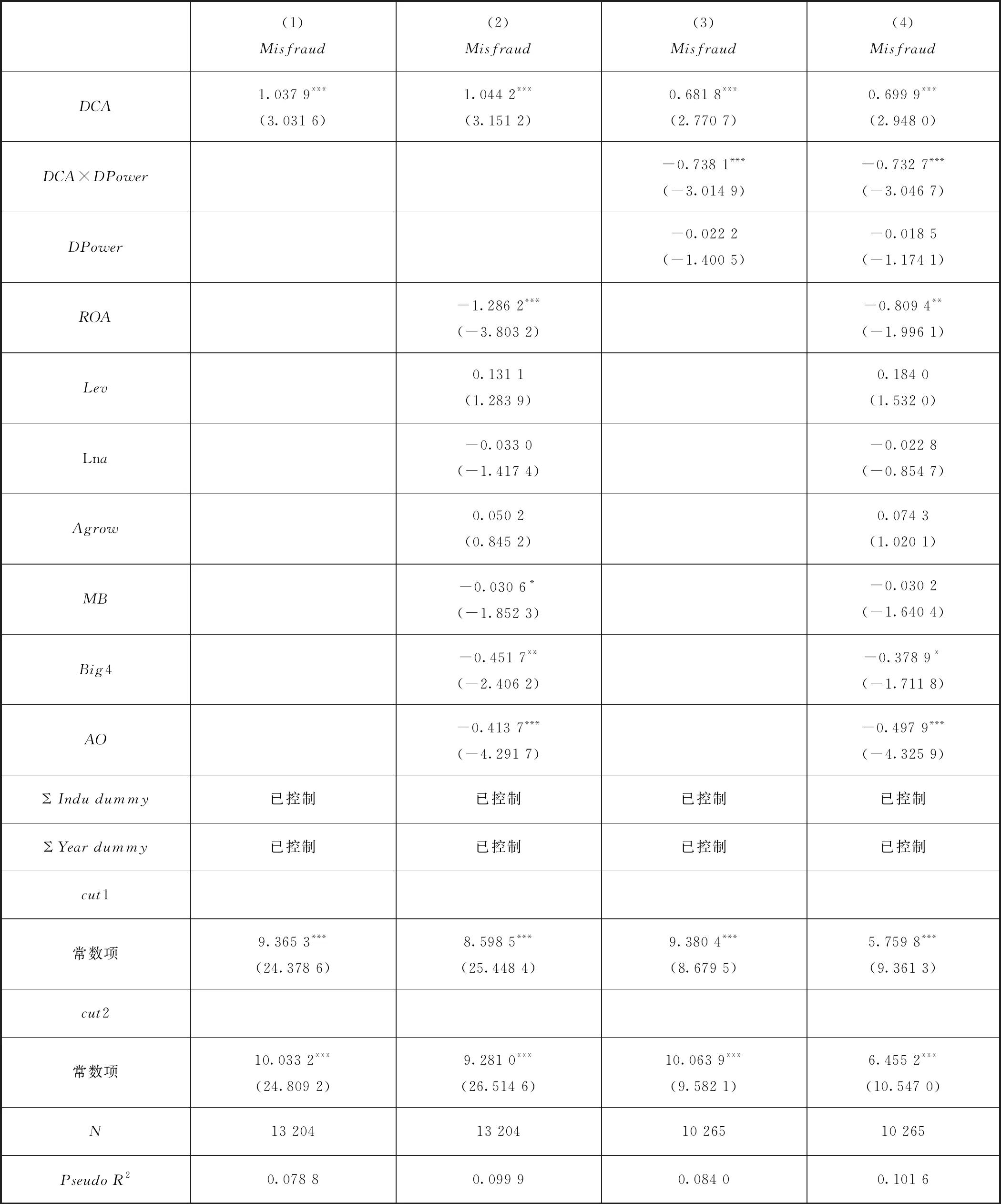

本文还对CEO与CFO薪酬契约安排差异、权力差异对财务舞弊的影响进行了Ordered Probit回归分析。表7中的列(1)与列(2)检验了CEO与CFO薪酬契约安排差异对财务舞弊的影响。DCA的回归系数在列(1)与列(2)中均显著为正,且在1%的水平上显著,表明随着CEO与CFO薪酬契约安排差异的增加,公司发生的会计错报更加可能是由于蓄意的财务舞弊而不是疏忽导致。表7中的列(3)与列(4)检验了CEO与CFO权力差异对薪酬契约安排差异与财务舞弊之间关系的调节作用。DCA的回归系数在列(3)与列(4)中均显著为正,且在1%的水平上显著;而DCA与DPower的交互项(DCA×DPower)的回归系数在1%的水平上显著为负,表明CEO与CFO权力差异会弱化其薪酬契约安排差异与财务舞弊之间的关系。这说明,CEO与CFO薪酬契约安排差异、权力差异对会计错报的影响不因错报原因而发生改变。

表7 CEO与CFO权力差异的调节作用(考虑舞弊)

2.对非错报样本的重新考虑。

按照马晨等(2014)[23]的做法,由于经历过错报的公司在其他未发生错报的年度可能在会计信息的生成方面存在缺陷,本文对这部分观测值进行了剔除。针对697个错报观测值以及8 001个非错报观测值再次进行了回归,结果如表8所示。

表8 CEO与CFO权力差异的调节作用(对非错报样本的重新考虑)

表8中的列(1)至列(3)分别检验了假设H1与假设H2,即CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报的影响。CA_CEO与CA_CFO的回归系数均同之前保持一致,即正向影响公司的会计错报,表明本文的研究结论不受非错报样本选择方式的影响。针对假设H3与假设H4,DCA的回归系数在列(4)与列(5)中均在1%的水平上显著为正,表明CEO与CFO薪酬契约安排差异正向影响公司发生会计错报的概率,假设H1再次得到验证;而DCA与DPower的交互项(DCA×DPower)的回归系数在10%的水平上显著为负,表明CEO与CFO权力差异弱化CEO与CFO薪酬契约安排差异与会计错报之间的关系,假设H4b再次得到验证。

3.配对样本分析。

为使得本研究结论更为可靠,本文借鉴马晨和张俊瑞(2012)[27]的做法,采用配对样本方法,按照年度、上市地、行业以及总资产规模(正负20%以内)四项标准进行分析。在此基础上,本文重新进行了回归分析,结果反映在表9中。

表9 CEO与CFO薪酬契约安排及其差异对会计错报影响的回归结果

表9中的列(1)至列(6)关注CEO与CFO薪酬契约安排对会计错报的影响。从中可以看出,CA_CEO与CA_CFO的回归结果均显著为正,同之前的结果保持一致。再次表明CEO与CFO薪酬契约安排均正向影响公司发生会计错报的概率。列(7)和列(8)关注CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的影响。从中可以看出,DCA的回归系数均显著为正,同之前结果一致。再次表明CEO与CFO薪酬契约安排差异正向影响公司发生会计错报的概率。

五、研究结论

CEO与CFO均要对财务报告的真实性和完整性负责。已有研究更多关注CEO薪酬动机对财务报告质量的影响,本文认为单纯关注CEO而忽视CFO的影响所得出的结论可能是有偏的。薪酬动机均会使得CEO与CFO有意愿去操纵报表以实现个人利益,薪酬动机还会使得CFO更努力履行自身作为财务监督人的职责,因此,有必要将CEO与CFO薪酬契约安排动机结合起来,即研究CEO与CFO薪酬契约安排动机差异对财务报告质量的影响。薪酬契约安排动机发挥作用的程度还离不开个人能力,因此本文对CEO与CFO权力差异也进行了考虑。

本文通过手工收集2005—2014年间上市公司发生的会计错报数据,用薪酬契约安排作为薪酬动机的代理变量,检验了CEO、CFO薪酬契约安排对会计错报的影响,并考虑这种影响是否会受到CEO与CFO权力差异的调节。本文发现:CEO与CFO薪酬契约安排均会正向影响公司会计错报;CEO与CFO薪酬契约安排差异对公司发生会计错报具有正向的影响,表明随着CEO与CFO薪酬契约安排差异的增加,公司发生会计错报的概率随之上升。进一步地,本文还发现CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的正向影响会受到CEO与CFO权力差异的负向调节,表明CEO权力越大于CFO,CEO越能够通过其他渠道实现机会主义行为,而不仅仅限于会计操纵,在这种情形下,CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的正向影响作用反而会被弱化。此外,本文在进一步分析中还发现,随着CEO与CFO薪酬契约安排差异的增加,不但公司发生会计差错的概率会提升,在发生的差错中更加可能是由舞弊而不是人为疏忽引起的。

本文的研究结论为上市公司的公司治理提供以下建议:第一,适当降低CEO与CFO之间薪酬契约安排的差异,以避免CFO潜在的监督意愿的下降,这在一定程度上能降低会计错报发生的概率;第二,CEO与CFO权力配置要适度,随着CEO权力与CFO权力差异的增加,虽然能够在一定程度上弱化CEO与CFO薪酬契约安排差异对会计错报的正向影响,但可能也是CEO能够通过其他渠道而不仅局限于会计操纵以实现一己私利的表现。